Sachbücher, kurz und bündig

Diese Rubrik, die wir im Mai erstmals aufgelegt haben, hat sich aus dem Stand zum Renner entwickelt. Offenkundig gibt es hier ein Bedürfnis. Sekundärliteratur ist für alle am Krimigenre Interessierten unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Bodo V. Hechelhammer (BoH), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) sind auf einem Streifzug im Revier unterwegs – mit Kurzbesprechungen von:

Yasmin Alibhai-Brown: Zur Verteidigung der politischen Korrektheit

Azad Cudi: Die Stille vor dem Schuss. Mein Leben als Sniper im Kampf gegen den IS

Caitlin Doughty: Wo die Toten tanzen

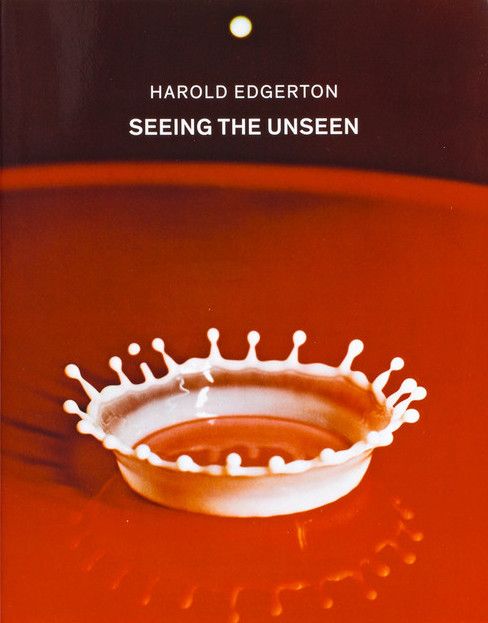

Harold Edgerton: Seeing the Unseen

Elin Fredsted, Markus Pohlmeyer (Hg.): Heimat

Franz Januschek, Markus Pohlmeyer (Hg.): Zeitreise

Joachim Kalka: Staub

Ingo Kammerer: Hitchcock. Angstgelächter in der Zelle

Basil H. Liddell Hart: Geschichte des Zweiten Weltkriegs

Robert Macfarlane: Im Unterland

Óscar Martínez/ Juan José Martínez: Man nannte ihn El Niño de Hollywood

Michelle McNamara: Ich ging in die Dunkelheit

Messling, Lepper, Georget (Hg.): Höhlen

Gottlieb Mittelberger: Reise in ein neues Leben

Christopher Nehring: Die 77 größten Spionagemythen enträtselt

Rembrandt: Die Selbstporträts

Tobias Roth, Moritz Rauchhaus: Wohl bekam’s! In hundert Menus durch die Weltgeschichte

Joachim Sartorius: Eidechsen

Beat Stauffer: Magreb, Migration und Mittelmeer

Frederick Taylor: Der Krieg, den keiner wollte

Den Horizont weiten – unter der Erde

(AM) Drei Mal schon war Robert Macfarlane für den Wainwright-Preis nominiert, jetzt bei der vierten Nominierung hat er ihn mit Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde gewonnen. Viele meinen, dieses sein achtes sei sein bestes Buch. Aber was heißt das bei dem Niveau, auf dem der wichtigste britische Autor des Nature Writings schreibt? Alle seine Bücher sind Hochgenuss.

Auf Deutsch gibt es von ihm im „Naturkunden“-Verlag Matthes & Seitz Berlin „Karte der Wildnis“, „Alte Wege“ und „Die verlorenen Wörter“ (CulturMag dazu hier und hier). Macfarlane ist ein Poet und Essayist mit Faible für vom Aussterben bedrohte Wörter, ein blendender Stilist, ein Archäologe unserer menschlichen Bindungen an den Planeten. Für „Alte Wege“ etwa durchwanderte er Großbritannien auf uralten Pfaden, entschlüsselte sie als Knotenpunkte unseres Denkens, Netzwerke unseres Wissens und geographisches Gewebe unserer Gefühle. „Seit mehr als fünfzehn Jahren schreibe ich jetzt über die Beziehungen zwischen Landschaft und menschlichem Herz“, meint er.

In seinem neuen Buch steigt er unter die Erde und weitet uns dort den Horizont. Seine Expedition führt durch Erdzeitalter und die Geschichte und Kultur der Menschheit: zu den Wurzeln der Bäume und zu Pilzgeflechten, zu uralten Begräbnisstätten, in unsichtbare Städte und unterirdische Labore, ins Gletschereis und in Tunnels, zu sternenlosen Flüssen im Berg und Höhlensystem so groß, dass sie ein eigenes Wetter haben. Italo Calvino ist ebenso Thema wie die „urban explorer“ von Berlin, die „cataphilia“ des Internets, all der Atommüll, die Vertikalisierung des Reichtums, kurz immer wieder unsere Zivilisation. „Kammern“ nennt er seine Kapitel. Auch ein Ausflug in das katakombisch angelegte „Passagenwerk“ Walter Benjamins gehört dazu: „Unser waches Denken ist ein Land, in dem es an verborgenen Stellen in die Unterwelt hinabgeht“, heißt es dort.

Eigentlich hätte dieses grandiose Buch in unser CulturMag Special NATUR gehört, aber der Erscheinungstermin lag zu spät. Insofern ist diese Besprechung ein kleiner Nachtrag.

- Robert Macfarlane: Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde (Underland: A Deep Time Journey, 2019). Aus dem Englischen von Andreas Jandl und Frank Sievers. Penguin Verlag, München 2019. 556 Seiten, 24 Euro.

Unbehaglicher Fall von „moral panic“

(TW) „True Crime“ ist in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Subgenre geworden. Es verspricht Authentizität und Echtgrusel, seine Lieblingsfigur ist der Serialkiller. „True Crime“ gibt der Mörderjagd Sinn und Konsistenz, üblicherweise. Ich ging in die Dunkelheit von Michelle McNamara bricht aus diesem Muster aus. Die Autorin ist 2016, vor Fertigstellung des Buches, gestorben, zwei Kollegen haben 2017 die lückenhaften Teile des Manuskripts ergänzt. Das Objekt des Interesses, der sogenannte „Golden State Killer“, Joseph James DeAngelo wurde 2018 verhaftet. Bis dahin hatte er seit den 1970er Jahren zwölf Menschen ermordet und über fünfzig Frauen vergewaltigt.

Seine eifrigste Jägerin war die Bloggerin McNamara, die obsessiv versuchte, das Versagen der Polizei auszugleichen. Was nicht gelingt. Insofern ist ihr Buch ein Dokument des Scheiterns, der Sackgassen und Irrwege. Mit durchaus problematischen Aspekten. In ihrem Furor ohne Auftrag und Amt scannt McNamara tausende unschuldige und unbeteiligte Menschen, dringt in ihr Privatleben ein, legt Dossiers an, ohne dieses Tun zu reflektieren – im Gegenteil, Bürgerrechte und Datenschutz erscheinen ihr als lästig, wenn es gilt, das „Monster“ zu erlegen, das deswegen auch schön monsterhaft aufgebaut wird. Ein sehr unbehaglicher Fall von „moral panic“ also. Kriminalnarrative sind nie unschuldig, solche, die mit der realen Realität herumspielen, schon gar nicht.

- Michelle McNamara: Ich ging in die Dunkelheit. Eine wahre Geschichte von der Suche nach einem Mörder (I’ll Be Gone in the Dark: One Woman’s Obsessive Search for the Golden State Killer, 2018.) Deutsch von Eva Kemper. Atrium, Hamburg 2019. 415 Seiten, 24 Euro.

Fein gesiebt

(AM) Es ist ein Glück, dass es solche Bücher gibt: Aufmerksamkeit im kleinsten Detail, haptisch ein Genuss und alles dem Inhalt ein Fest. (Konzeption und Gestaltung: Antje Haack, Satz und Herstellung: Büro für Gedrucktes, Druck und Bindung: Elbe Wittenberg, Verlag: Berenberg.) Einen Montage-Essay nennt Joachim Kalka sein Buch über den Staub. Es voll ungesuchter Entdeckungen, fruchtbar werdender Nichthierhergehörigkeit, es gehorcht dem Prinzip der Abschweifung, es blickt auf das Unauffällige und Verachtete, es schickt sich an, den bei Edith Sitwell gefeierten Begriff des „dust-sifting“, des Staubsiebens buchstäblich zu nehmen. Liebevoll beugt es sich über das von unserer Wahrnehmung meist Ignorierte. Nicht nur ist das Thema verblüffend aktuell („Feinstaub“), Staub ist allgegenwärtig, hat sich in winzigen Spuren besonders in den Kriminalroman eingeschrieben, aber längst nicht nur dort.

„Wie man es anstellt, es bleibt ein Rest vom Rest.“ Ein Buch über den Staub muss so von der ganzen Welt erzählen: vom Mikro- und vom Makrokosmos, von Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Alltag. Man kann diesen flüchtigen Partikeln nur mit einer assoziativen, freien Form gerecht werden. Joachim Kalka gelingt dies virtuos, spielerisch und leicht. Wer in seiner Staubsuche liest, kommt ins Staunen über die Komplexität und Schönheit der Welt. Und nebenbei gibt es als Zugabe den Umriss einer Gedichtanthologie zum Thema. Kalka schweift durch Texte, Bilder, Fotografien und Filme, macht uns zum Beispiel auf den Staub in Raymond Chandlers „Leb wohl, mein Liebling“ aufmerksam.

Wenn ich es nicht überlesen habe, scheint er Hartmut Bitkomskys Essayfilm „Staub“ von 2007 nicht zu kennen. Auch der vermittelte, dass es sich beim Staub nicht nur um ein zu beseitigendes Abfallprodukt aus Haushalt und Industrie handelt, sondern um eine Materie mit durchaus ästhetischen Eigenschaften. Ein Zitat, das mir in Erinnerung blieb: „Staub ist keinem untertan.“

- Joachim Kalka: Staub. Berenberg Verlag, Berlin 2019. 152 Seiten, Halbleinen, fadengeheftet, 22 Euro.

Der Orden des Guten Todes

(AM) Der Grieche Herodot lieferte vor über 2000 Jahren eine der ersten Schilderungen, wie sich eine Kultur über die Totenrituale einer anderen echauffiert. Der Perserkönig lässt eine Gruppe Griechen zu sich kommen. Da sie ihre Toten traditionell verbrennen fragt er, was sie dafür verlangen würden, wenn sie ihre Verstorbenen verspeisen sollten. Die Griechen sind entsetzt und sagen, dass sie sich für kein Geld der Welt zu Kannibalen machen lassen. Dann ruft der König eine Gruppe Kallater zu sich, von denen bekannt ist, dass sie die Leichen ihrer Verstorbenen verspeisen. Er fragte sie, für welchen Preis sie bereit wären, ihre toten Väter zu verbrennen. Die Kallater flehen ihn an, sie mit „solchen Scheußlichkeiten“ zu verschonen.

Caitlin Doughty, selbsternannte “funeral industry rabble-rouser“, erzählt diese Anekdote recht früh in Wo die Toten tanzen und nimmt uns Leser mit auf eine Reise zu den unüblichsten Todes- und Trauerpraktiken der Welt. Was für ein wildes Reiseprogramm. Die 35jährige Bestatterin, Autorin, Bloggerin und Akteurin bei YouTube („Ask a Mortician“), die ihr Mediävistik-Studium mit einer Arbeit über Hexenprozese in der Frühen Neuzeit beschloss, ist Gründerin der Organisation The Order of the Good Death, deren Ziel es ist, das Verhältnis der westlichen Gesellschaften zum Tod zu verändern und die Angst davor zu verringern. Auch hierzulande redet die Fachsparte Friedhofsgärtnerei des Garten- und Landschaftsbaus gerne von der Notwendigkeit, doch die Trauer- und Begräbniskultur zu erneuern. Doughty, Leiterin eines Non-profit-Beerdigungsinstituts tut es. 2014 erschien ihr Buch „Smoke Gets in Your Eyes“ (deutsch 2016: Fragen Sie ihren Bestatter. Lektionen aus dem Krematorium). Jetzt setzt sie noch eins drauf.

Je bizarrer es auf ihrer Reise in die Unterwelt wird, desto glücklicher scheint sie zu sein. Ihr gelingt der Drahtseilakt, den Tod interessant und auch lustig zu machen, dennoch die Ernsthaftigkeit des Themas nicht zu sabotieren. Wie wäre es vielleicht mal mit ein wenig kostuage? So heißt der japanische Brauch, die verbrannten Knöchelchen der Angehörigen mit Stäbchen in die Urne zu befördern.

- Caitlin Doughty: Wo die Toten tanzen. Wie rund um die Welt gestorben wird (From Here to Eternity. Traveling the World to Find the Good Death, 2017). Illustriert von Landis Blair. Übersetzt von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Malik Verlag/ Piper, München 2019. Hardcover 256 Seiten, 20 Euro.

Sehr prekär

(TW) Auch wenn Liddell Harts Geschichte des Zweiten Weltkriegs von 1970 lange Zeit als „Standardwerk“ gehandelt wurde (und vielleicht noch wird) – genau das ist es nicht. Wer sich über den 2. Weltkrieg informieren möchte: Es stehen genug fundierte, aktuelle Studien zur Verfügung, von Antony Beevor, Ian Kershaw, Richard Overy, Andrew Roberts und anderen. Das Werk von Basil H. Liddell Hart ist evidentermaßen veraltet, längst nicht mehr Up-to-date, seit 1970 ist eben viel passiert in der Forschung. Insofern ist es schon ein wenig bizarr, wenn der Frankfurter Westend Verlag die (deutsche) Originalausgabe einfach, ohne neue Einordnung oder Kommentar, schlich nachdruckt.

Interessant ist es trotzdem. Und zwar als Exempel für einen gefährlichen Weg der Historiographie. Liddell Hart (1895 – 1970) war ein hochangesehener, später geadelter Militärhistoriker und -theoretiker, der zeitweise auch Berater von Leslie Hore-Belisha war. Liddell Hart war lange Zeit ein Befürworter eines friedlichen Ausgleichs mit dem Nazi-Staat, ein Verehrer von Rommel, nach dem Krieg der Herausgeber von dessen Notizbüchern. Zudem war er am De-Briefing gefangener hoher deutscher Offiziere beteiligt. Ein Stand, der seine professionelle Bewunderung erregte. Und wenn man seine „Geschichte“ aufmerksam liest, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er auch eine gewisse Hochschätzung für Hitler als GröFaZ hatte (zumindest bis 1942/3). Aber das ist nicht der Punkt – die Identifikation mit dem Aggressor kann auch der Selbsterhöhung dienen: Je gewaltiger der Feind, desto triumphaler der Sieg.

Das wirklich Problematische an Liddell Harts Ansatz ist der Kinderglaube, man könne die militärischen Operationen des 2. Weltkriegs sozusagen kontextfrei beschreiben. Als Duelle von Feldherren auf Augenhöhe, nach dem Prinzip „möge der Bessere gewinnen“. Die ideologischen Fundamente („Vernichtungskrieg“) werden signifikant nicht behandelt, Himmler taucht im Namensregister nur mit zwei Einträgen auf. „Säuberungen“, Massenmord, Genozid, Holocaust – gibt es nicht. Die deutsche Wehrmacht war keine Mordmaschine, sondern eine Armee wie jede andere, stets rationalen, wenn auch falschen Entscheidungen unterworfen. Die deutschen Kommandeure waren keine willigen Mordgehilfen des Regimes, sondern aufrechte Militärs, die am Ende von einem irre gewordenen Führer missbraucht worden waren.

Und natürlich handelt es sich um ein Manifest des britischen Chauvinismus: Der Schauplatz Nordafrika nimmt derart viel Platz ein, dass man glauben mag, er sei im strategischen Gesamtbild der wichtigste gewesen. Montgomerys Sieg über Rommel ist dann die zentrale Heldengeschichte, eben weil Rommel der geniale „Wüstenfuchs“ war. „Die Geschichte des 2. Weltkriegs“ ist alles andere als „objektiv“, wie von STERN bis zur NYT alle delirierten, abgesehen davon, dass „Objektivität“ wissenschaftstheoretisch ein reichlich fiktionaler Wert ist, wenn seine Voraussetzungen nicht mitreflektiert werden.

Ganz pointiert gesagt: Liddell Harts Buch ist eine ideale Steilvorlage für den im Moment grassierenden Geschichtsrevisionismus und ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht bald in den einschlägigen Kontexten auftauchen würde. Deswegen hätte ich mir eine kompetent kommentierte Ausgabe gewünscht. Die Neuausgabe nicht als Geschichte, sondern als Zeugnis von Wissenschaftsgeschichte.

- Basil H. Liddell Hart: Geschichte des Zweiten Weltkriegs (History of the Second World War, 1970). Deutsch von Wilhelm Duden und Rolf Hellmut Foerster. Edition Ostend im Westend Verlag, Frankfurt 2019. 892 Seiten, 25 Euro.

Für einen Sniper sind 550 Meter eine kurze Distanz

(AM) Dieses Buch kann man nicht ohne Beklemmung lesen und mehr als einmal wurden mir die Augen feucht, obwohl Azad Cudi in seinem Bericht Die Stille vor dem Schuss nun wirklich nicht sonderlich die emotionale Tube drückt sondern sich eher um Nüchternheit bemüht. Im Frühjahr bei uns erschienen, fand das Buch kaum Beachtung, aber es ist ein großes Zeitdokument. „Mein Leben als Sniper im Kampf gegen den IS“, so der Untertitel, schildert den erbitterten Widerstand gegen die Übermacht der Dschihadisten, erzählt davon, mit wie viel Opfern und wie viel Mut knappe 2.000 kurdische Kämpferinnen und Kämpfer es mit 12.000 IS-Fanatikern aufnahmen und die Stadt Kobanê befreiten. Der Rahmen des Buches – die „Schlacht um Kobanê“ von September 2014 bis Februar 2015 – hat es zu einem Wikipedia-Eintrag gebracht. Das schnörkellose, schrecklich poetische Buch destilliert für die Ewigkeit, reiht sich ein in die großen Berichte vom Krieg. (Als Scharfschützen-Romanze taugt es freilich wenig, das macht der Autor ohne viel Aufhebens schon auf Seite 25 klar: „Für einen Sniper sind 550 Meter eine kurze Distanz. Ich brauchte keinen Windausgleich vorzunehmen. Das Projektil, das eine Geschwindigkeit von 762 Metern pro Sekunde hatte, würde den Dürren eine Dreiviertelsekunde nachdem es meinen Lauf verlassen hatte, treffen…)

Dreißig oder vierzig Jahre seine Lebens fühlt Azad in den Monaten des Kampfes verbraucht. „Der Krieg reduziert alles auf zwei Fragen: Wie werden wir sie angreifen? Und: Wie werden sie uns angreifen?“ Die ganze Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist die Beantwortung dieser beiden Fragen gepresst. Nacht für Nacht, Tag für Tag. Als Scharfschütze ist Azad privilegiert, er hat ein Nachtsichtgerät. Sein uraltes Gewehr kann er in zwei Minuten zerlegen und wieder zusammenbauen, eine Ladehemmung schnell beseitigen. Und er weiß, dass der Krieg nicht die Besten belohnt. Viele Freunde sieht er sterben. Der Traum eines freien, unabhängigen Kurdistans treibt ihn voran.

Zu wissen, wofür man kämpft, das ist eine der Schönheiten in diesem heftigen Buch, das andere die vollkommene Gleichberechtigung der Frauen bei den kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Die einäugige Generalin Mayda oder die Kommandeurin Yildiz wird man nicht so schnell vergessen. Auch nicht den 55 Jahre alten ehemaligen Bundeswehrsoldaten Günter Helsten, der an der Seite der Kurden kämpfte – und fiel.

- Azad Cudi: Die Stille vor dem Schuss. Mein Leben als Sniper im Kampf gegen den IS (Long Shot. My Life As a Sniper in the Fight Against ISIS, 2019). Droemer-Verlag, München 2019. Hardcover, 288 Seiten,19,99 Euro.

Alltag ist zugleich auch immer Politik

(BoH) Der bekannte englische Historiker Frederick Taylor nähert sich in seinem neusten Buch Der Krieg, den keiner wollte auf sehr interessantem Weg der doch eigentlich ausreichend erforschten und beschriebenen Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Taylor hat hierbei die deutsche und britische Bevölkerung allein in den Blick genommen, beschreibt anschaulich mit zahlreichen Beispielen und ausgewählten Zitaten deren Alltag in den Monaten vor Kriegsausbruch im September 1939.

Taylor lässt dazu zahlreiche Zeitzeugen auferstehen und zeitgenössische Quellen wie Zeitungsartikel oder Briefwechsel ausführlich zu Wort kommen. Besonders greift er hierbei auch immer wieder auf Tagebücher zurück. Dieser sehr persönliche Zugang ermöglicht erst die interessante Perspektive »von unten«, gerade wenn man sich auf die Suche nach versteckten Spuren der großen Kriegsgefahr im Kleinen begibt und dabei das Alltagsleben von Briten und Deutschen gleichwertig nachzeichnet: ob in der Arbeitswelt oder in der Freizeit. So stehen bei Taylor weniger die großen politischen oder militärischen Akteure der Zeit im Fokus, sondern vielmehr der ganz normale Bürger. Doch Alltag ist zugleich auch immer Politik. Anschaulich lässt sich dadurch die schleichend und graduelle Gewöhnung an die herannahende Kriegsgefahr, das Leben mit dem Krieg als allgemein abstrakte, aber als unausweichlich akzeptierte Gefährdungslage, nachzeichnen und »von unten« ergreifen.

Frederick Taylor arbeitet das letzte Jahr vor Kriegsausbruch chronologisch Monat für Monat über zehn Kapitel ab. Er zeigt beispielsweise auf, wie wenig über einen langen Zeitraum in beiden Gesellschaften doch Kriegsbegeisterung vorherrschte. Allerdings wuchs zunehmend auch die Akzeptanz, dass eine militärische Konfrontation doch unvermeidbar zu sein schien. Es gelingt Taylor mit seiner persönlichen und breiten Herangehensweise ausgezeichnet, dass man als Leser einen unmittelbaren Blick in den Alltag in Großbritannien und Deutschland werfen kann. Dadurch begreift man in erschreckender Weise, wie unterschiedliche Gesellschaften auch ohne große vorhandene Begeisterung sich in die Akzeptanz der größten menschlichen Katastrophe des 20. Jahrhunderts hineinsteigern konnten. Der alltägliche Blick hinterlässt dabei aber auch angesichts der heutigen weltpolitischen Veränderungen einen fahlen Beigeschmack. Taylor zeichnet zwar ein Bild der Vergangenheit, doch drängen sich beim Lesen unweigerlich die Gedanken in den Vordergrund, dass er im Grunde auch über unsere Gegenwart schreiben könnte. Denn die Phase einer schleichenden Tolerierung des Krieges als kontrollierbare ultima ratio hat möglicherweise schon wieder begonnen.

- Frederick Taylor: Der Krieg, den keiner wollte. Briten und Deutsche: Eine andere Geschichte des Jahres 1939. Siedler, München 2019. 432 Seiten, 30 Euro.

Komplex

(TW) Die Mara Salvatrucha-13, kurz MS 13, ist eine extrem gewalttätige, extrem mächtige Gang aus El Salvador, die nicht nur in Mittelamerika tätig ist, sondern längst auch Städte in den USA als Reviere auserkoren hat. Oder – böse gesagt: Die US-amerikanische Mittelamerika-Politik der 80er Jahre, die El Salvador endgültig in ein Schlachthaus verwandelt hatte, hat die Mara Salvatrucha erst generiert, in den einschlägigen Neighbourhoods on L.A. groß werden lassen, dann nach El Salvador zurück exportiert, von wo aus sie mächtiger und gewalttätiger denn je wieder in den Norden aufgebrochen ist und immer noch Mittelamerika verwüstet, im engen Schulterschluss der Gangallianz El Sur (dazu gehören u.a. auch mexikanische Gangs), die wiederum in US-amerikanischen Gefängnissen entstanden ist.

Óscar Martínez (Investigativ-Journalist, auch bei uns mit „Eine Geschichte der Gewalt“ bekannt) und Juan José Martínez (Anthropologe) haben die Genese und die Geschichte der MS-13 anhand der Biographie von Miguel Ángel Tobar alias El Niño de Hollywood rekonstruiert. Tobar war ein eminent produktiver Killer im Auftrag der MS-13, versuchte sich später aus dem Geschäft zurückzuziehen, was er nicht überlebte. Seine Biographie, seine Gewalt-Sozialisation kann für tausende andere stehen, trotzdem bleibt sie aber auch ein Einzelschicksal, daran lassen die Autoren keinen Zweifel. Gangs gelten ja gerne, vor allem in populären und spektakulären Narrativen als gesichtslose Organismen. Dem ist natürlich nicht so. Gangs fallen auch nicht vom Himmel, sondern sind die Produkte von Armut, Ausbeutung und Gewalt. Sie sind zunächst aus der Not geborene, reaktive Systeme, bis sie begreifen, dass man selbst möglicherweise durch dieselben Mittel (exzessive Gewalt, die sie von US-amerikanischen Ausbilder gelernt hatten – an dieser Stelle räumen die Autoren auch mit der Mär der wilden, anscheinend genetischen lateinamerikanischen Blutrünstigkeit auf), die die offizielle Politik benutzt, immerhin zu Reichtum und Ansehen kommen kann. Dann werden sie zum Movens von Gesellschaft, durchaus auch, je nach Lage, im zeitweiligen Schulterschluss mit verschiedenen Hegemonialmächten. Die MS-13 ist kein exotischer Aspekt der nord- und mittelamerikanischen Realität (als ob man die mit einer Mauer voneinander trennen könnte), sondern ein konstitutiver Teil dieser Realität.

Das Buch basiert auf langen, über Jahre hinweg entstandenen Gesprächen mit Tobar und anderen Beteiligten: Gangmitgliedern, Polizisten, Journalisten etc., die dann zu einem multikomplexen, aber jederzeit spannend zu lesenden Text zusammengebaut wurden, natürlich durch die Recherchen der Autoren und einem Ansatz gestützt, der möglichst viele realpolitischen Kontexte und Fakten aufruft. Eine Menge Erkenntnisgewinn garantiert, auch für die, die sich schon ein bisschen in der Gegend auskennen.

- Óscar Martínez/Juan José Martínez: Man nannte ihn El Niño de Hollywood. Leben und Sterben eines Killers der Mara Salvatrucha (El Niño de Hollywood, 2018). Deutsch von Hans-Joachim Hartstein. Antje Kunstmann Verlag, München 2019. 316 Seiten, 25 Euro.

Richelieu verkocht ein Rind

(AM) Dieses Buch ist buchstäblich ein gefundenes Fressen, so macht man gute Laune. Es liefert – sehr appetitlich und großzügig ausgestattet und gestaltet – genau das, was der Titel verspricht: Wohl bekam’s! In hundert Menus durch die Weltgeschichte. „Gerade am Essen erweist sich, dass große Geschichte und kleine Geschichte nicht zu trennen sind“, schreiben die Herausgeber Tobias Roth und Moritz Rauchhaus in ihrem Nachwort. Jeder der 100 Menukarten stellen sie zudem eine informative Einleitung voran.

Das Buch ist chronologisch sortiert, beginnt mit einem gigantischen Gastmahl des assyrischen König Assurnasirpal II. aus dem Jahr 879 vor Christus, springt dann – die Quellenlage! – ins Jahr 1200 zum Speiseplan der Bamberger Domherren. Fünfzehnseitig ist die Speisenfolge beim Willkommens-Bankett für Kristina von Schweden am 21. November 1668 in Castelnovo, Marschall Richelieu verkocht Ende 1757 ein Rind, Goethe frühstückt, wir sind bei Reichen und bei Armen, Hochzeiten und Beerdigungen, Empfängen und Abschieden. Das 19. und 20. Jahrhundert sind am breitsten vertreten, etwa mit einem Festessen des Kegelclubs Namenlos, 1892, dem letzten Abendessen auf der Titanic am 14. April 1912, dem ersten futuristischen Mittagessen am 8. März 1931 in der Taverna Santoplato in Turin, Gagarins erstem Mahl im All, den Beatles 1965 zu Besuch bei Elvis Presley, Fidel Castro 1977 beim Staatsbesuch in der DDR, Prinzessin Dianas letztem Abendessen 1997 und Barak Obamas letztem State Dinner im Oktober 2016.

Die Geschichte der Menukarten ist eine lohnende, im Grunde ist das Buch nur ein klitzekleiner Gruß aus der großen Küche. Alleine die Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin besitzt mehr als 3.000 Menukarten, in vielen kleinen und großen Sammlungen wurden die Herausgeber fündig, das Quellenverzeichnis nennt zusätzlich über 50 Publikationen. – Und was die Gäste angeht: In den Satiren des Marcus Terentius Varro (116-27 v.Chr.) heißt es, sie dürfe die Zahl der Grazien, drei, nicht unter-, hingegen die Zahl der Musen, neun, nicht überschreiten.

- Tobias Roth, Moritz Rauchhaus: Wohl bekam’s! In hundert Menus durch die Weltgeschichte. Graphisch in Szene gesetzt von 2xGoldstein + Schöfer. Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, Berlin 2018. Zweifarbiger Druck, gebunden, mit Kopffarbschnitt und Prägung. 336 Seiten, 28 Euro.

Pionier zwischen Wissenschaft und Kunst

(AM) Der Asteroid 11726 im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter wurde nach ihm benannt. Das ist passend, denn Harold Edgerton (1903 – 1990), den es immer am meisten ehrte, wenn man ihn „Doc“ nannte, ist tatsächlich ein weithin strahlender Komet. Er veränderte unsere Sicht auf die Welt, er ließ uns Dinge sehen, die das menschliche Auge zuvor noch nie gesehen hatte und nicht selbst wahrnehmen kann. Das letzte Buch über diesen amerikanischen Elektroingenieur, Forscher, Lehrer, revolutionärer Fotograf, Erfinder des elektrischen Stroboskops und Pionier der Hochgeschwindigkeitsfotografie ist mehr als 30 Jahre her – jetzt frischt der Steidl Verlag in Kooperation mit dem Museum des MIT die Erinnerung auf. Zwei der vier Begleitessay sind von Forschern, die mit ihm am Massachusetts Institute of Technology gearbeitet haben, dazu gibt es mehr als 100 der berühmten Fotografien sowie ausführliche Auszüge aus Edgertons Notizbüchern, die er zwischen 1930 und 1990 führte und insgesamt 8.400 Seiten umfassen (digital hier zugänglich).

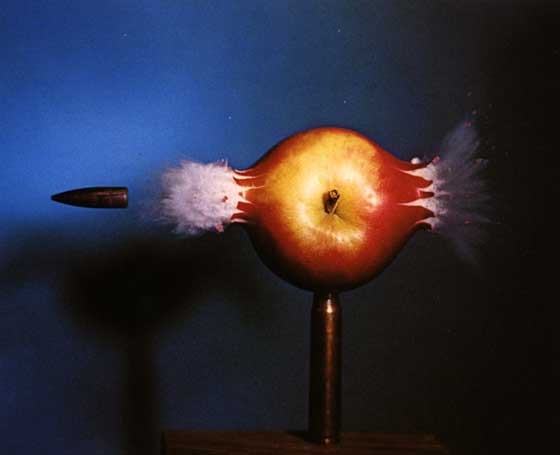

Sein Milk Drop Coronet von 1957, ein schwebender Milchtropfen über einer aufspritzenden Krone auf der Oberfläche, wird vom Time-Magazin zu den hundert einflussreichsten Fotografien aller Zeiten gezählt, weil es beweist, „dass die Fotografie das menschliche Verständnis von der physischen Welt voranbringen kann“. Tatsächlich sind viele von Edgertons Bildern unvergesslich, etwa: Bullet Through Banana (1964): eine Pistolenkugel durchschlägt eine Banane; .30 Bullet Piercing an Apple (1964): eine Gewehrkugel durchfliegt und zersprengt einen Apfel;

Cutting the Card Quickly (1964): eine Kugel zerschneidet eine Spielkarte;

Pigeon Release (1965): von einer Hand hochfliegende Taube, oder

Moscow Circus (1963), der Rückwärtssalto eines Zirkusartisten.

Edgertons erstes Buch von 1939 trug den Titel „Flash! Seeing the Unseen by Ultra High-Speed Photography“. Die aktuelle Neuerscheinung knüpft daran an. Wir sehen Wasser, das aus einem Hahn fließt (1932), eine zerplatzende Kaffeetasse, ein Milchglas, Kolibris, Tauben, Champagnerkorken, einen Löffel im Wasserstrahl, Wasser- und Milchtropfen, einen Hammer, der Glas bricht, einen Football beim Antritt, Bogenschützen, Rodeoreiter, Artisten, einen Menschen als fliegende Kanonenkugel in einem Zirkus, viele Sportarten und den Tod einer Glühbirne (1936). Zeitlebens suchte er sich bei seinen Vorträgen oft einen Zehnjährigen als Fragesteller aus, „weil man in diesem Alter immer noch glaubt, dass man alles tun kann, wovon man träumt“. Noch auf den entlegensten Inseln händigte er signierte Postkarten seiner berühmten Aufnahmen aus. Seine Nachlassverwalter sind da rigoroser, der Zugang zu seinen Bildern ist – vor allem durch das MIT – sehr restringiert. Auch deshalb ist dieses Buch so wichtig.

- Harold Edgerton: Seeing the Unseen. Sprache: Englisch. Edited by Ron Kurtz, Deborah Douglas, Gus Kayafas. Essays by Ron Kurtz, Deborah Douglas, Gus Kayafas, J. Kim Vandiver, Gary Van Zante. Steidl Verlag, Göttingen 2019/ MIT Museum, Cambridge. Vierfarbdruck, Leinen, Format 22,5 x 28,5 cm. 208 Seiten, 158 Abbildungen, 48 Euro.

Lebendiges Silber

(AM) „Meine Kindheit in Tunesien war eine Eidechsenkindheit. In den Ritzen der Steinmauern, die die Terrassen des zur Uferstraße abfallenden Gartens säumten, wohnten mehrere Eidechsenfamilien, und im Haus huschten, wenn in der Dämmerung die Lichter angemacht wurden, Geckos über die Wände“, beginnt Joachim Sartorius sein Portrait der Eidechsen als Band 55 der von Judith Schalansky herausgegebenen Reihe „Naturkunden“, hier als Nachtrag zu unserem CulturMag-Special NATUR besprochen. Der Portrait-Reihe steht der persönliche Ton sehr gut, weil sich da jemand mit aller Lebens- und Kulturerfahrung über eine Sache beugt, seien es Brennnesseln, Esel, Korallen, Eulen, Schnecken oder Heringe.

Acht Gedichtbände hat der Lyriker Sartorius veröffentlicht, seine Wortmacht fängt das „lebendige Silber“ der Eidechsen ein, ihr „Züngeln, Schlafen, Jagen, Zeugen und Häuten“. Er beschreibt sie als Naturwesen und als symbolische Geschöpfe, steigt ihnen in die Kultur- und Kunstgeschichte nach und dem, was sie mit den Drachen verbindet. „Je länger ich die Eidechse betrachte, umso mehr verliere ich mein eigenes Zeitgefühl und versinke selbst in eine Art von Echsentum. Die Eidechse ist unvermittelte Gegenwart, sie wird für mich, in ihrem gebannten, angespannten Hiersein, das heftig klopfende Herz der Erde“, schreibt er. Der Band ist wunderschön und üppig illustriert, ein Kieselsteinmosaik von Jean Cocteau gehört ebenso dazu wie Ernst Haeckels „Panoptikum kleiner, zarter Ungeheuer“, Paolo Uccellos „Der heilige Georg“ von 1470 oder Caravaggios von einer Eidechse gebissener Knabe um 1595. Auch Lurchi darf nicht fehlen, das Maskottchen der Firma Salamander, das es zu Comic-Ehren brachte. Elf Einzelportraits am Ende des Buches vermitteln einen Querschnitt der über 2700 Echsenarten der Welt. Und hier noch ein äthiopisches Sprichwort: „Je kleiner die Eidechse, umso größer ist ihre Hoffnung, ein Krokodil zu werden.“

- Joachim Sartorius: Eidechsen. Ein Porträt. Reihe Naturkunden Band 55. Herausgegeben von Judith Schalansky. Matthes & Seitz Berlin, Berlin 2019. 136 Seiten, gebunden, 20 Euro. Buchpremiere am 17.9. in Berlin.

Guter Einstieg, auch für Laien

(BoH) Die 77 größten Spionagemythen enträtselt von Christopher Nehring ist zum Glück kein wissenschaftliches Fachbuch. So sind etwa die Fußnoten, Quellen- und Literaturhinweise bewusst nicht in epischer Länge abgedruckt, sie können über einen Internetlink einfach nachgelesen werden – wenn denn der Leser daran Interesse hat. Zudem geht Nehring mit einem sehr breiten Ansatz auf das Thema Mythen aus der Welt der Geheimdienste ein, scheut sich dabei auch nicht teils absurde oder einfach unterhaltsame Geschichten anzupacken. Dies kann dazu führen, dass der Autor einzelne seiner 77 Spionagethemen auch schon einmal auf gerade einmal zwei Seiten erzählt, was eine entsprechende Tiefe der Erläuterungen bedingt.

Nehring nähert sich als profunder Kenner der Spionage-Thematik dem Themenkomplex Geheimdienste mittels einfacher und verständlicher Sprache von verschiedenen Seiten, ohne großes Vor- und Fachwissen von seinen Lesern zu verlangen. Die einzelnen Kapitel beschreiben daher breit folgende Oberthemen: der Mensch im Geheimdienst, Geheimdienstmethoden, Organisationen, Persönlichkeiten und Operationen, Hauptstädte der Spionage, Klassiker, der zweite Weltkrieg und die Folgen, der Kalte Krieg, Skandale, Wahrheit und Fiktion oder Irrtum, und – was natürlich nicht fehlen darf – James Bond.

Das Buch ist sehr kurzweilig und lädt zum Blättern nach interessanten und skurrilen Geschichten förmlich ein. Immer wieder fällt einem dabei positiv die Ironie des Verfassers auf, mit dem er einzelne Passagen umschreibt. Wenn man auch noch weiß, dass Christopher Nehring als wissenschaftlicher Leiter im Deutschen Spionagemuseum in Berlin arbeitet, erklärt sich die besondere Konzeption des Buches: einfach unterhaltsam zu sein und gleichzeitig die Hintergründe der Mythen inhaltlich aufzuzeigen. Das Buch ist nämlich gerade für Einsteiger oder für Museumsbesucher gedacht, die sich schnell und unkompliziert möglichst vielen Spionagethemen nähern wollen, ohne gleich auf ein meist vielfach teureres Sachbuch mit seiner eigenen Fachsprache zurückgreifen zu müssen.

- Christopher Nehring: Die 77 größten Spionagemythen enträtselt. Heyne, München 2019. 256 Seiten, 9,99 Euro.

Ehrlichkeit, lange vor der Fotografie

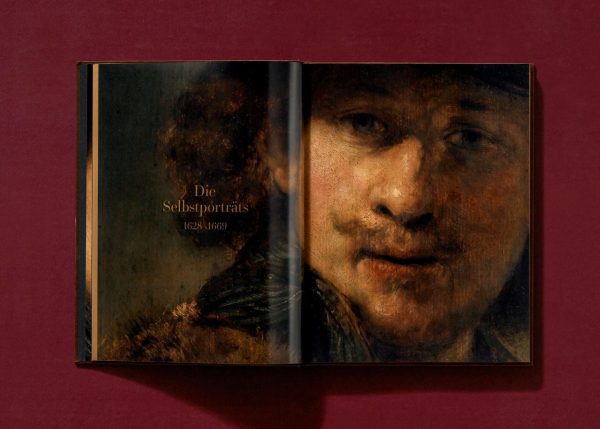

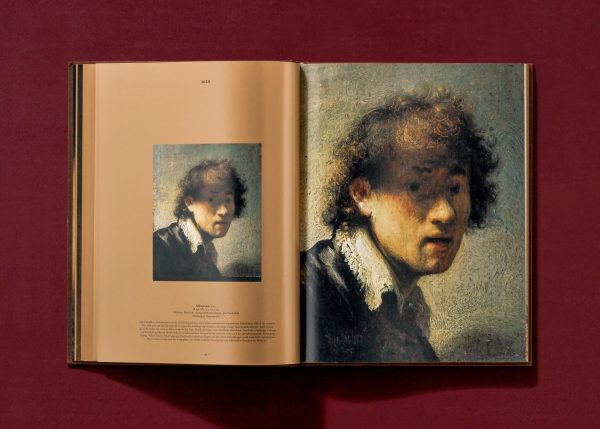

(AM) Rembrandt sagt Dinge, für die es in keiner Sprache Worte gibt, meinte sein Kollege Vincent van Gogh. Das gilt auch für seine schonungslos ehrlichen Selbstporträts. Im Zeitalter von Photoshop und geglätteten Instagram-Existenzen ist es fast schockierend, in dem von Volker Mamuth und Marieke de Winkel herausgegeben Band Die Selbstporträts dem großen Niederländer durch seine Lebensalter zu folgen – ein Daumenkino der ganz besonderen Art, in bester Qualität auf bronzefarbenen Untergrund gedruckt. Ein Buch, das sozusagen selbst im mattgoldenen Licht strahlt, das der Meister so gut einzufangen verstand.

Häufiger als jeder andere Künstler vor ihm gab Rembrandt Harmenszoon van Rijn sein eigenes Gesicht wieder. Mehr als 80 Mal hat er sich ungeschönt in Gemälden, Radierungen und Zeichnungen festgehalten und dabei das Selbstporträt zu einem eigenständigen Medium transformiert, fern von Gefälligkeit jedweder Art. Lange vor der Fotografie machte er so das Bild zu einem Medium des Realen. Zu einem Raum emotionaler Tiefe, Wahrheit und Menschlichkeit.

Rembrandts Kunst war es auch, das Flüchtige einzufangen, sei es das wechselnde Licht oder die vergängliche Zeit. Vier Jahrzehnte lang malte und zeichnete er sich selbst – als Mensch. Eine Zeitschiene am Ende des Bandes bringt all die auch stilistisch vielfältigen Selbstbildnisse chronologisch zusammen.

2019 ist Rembrandt-Jahr, im Amsterdamer Rijksmuseum gibt es eine fulminante Ausstellung. Im Verlag Benedikt Taschen erscheinen zum ersten Mal überhaupt Rembrandts „Sämtliche Zeichnungen und Radierungen“ in einem XXL-Band und die hier vorliegende Monographie, die mich schon mit ihrem Cover in den Bann schlug. Eine Holografie im Lentikulardruck, aus fünf Gemälden kompiliert. Bei jeder leichten Änderung des eigenen Blickwinkels ändert sich auch Rembrandts Gesicht. Faszinierend.

- Volker Manuth, Marieke de Winkel: Rembrandt. Die Selbstporträts. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2019. Format 25,9 x 34 cm, Hardcover mit Hologramm. 176 Seiten, 50 Euro.

Politischer Raum

(AM) Sozusagen das wissenschaftliche Symposium zum hier weiter oben besprochenen Unterwelt-Buch von Robert Macfarlane. Höhlen. Obsession der Vorgeschichte heißt Band 148 der Fröhlichen Wissenschaft bei Matthes & Seitz, der acht Beiträge von zehn Autoren und versammelt. Es sind Kunsthistoriker, Philosophen, Germanisten, Romanisten, Komparatisten und auch die mexikanische Ethnologin Margarita Valdovinos ist dabei. Als Motto steht ein Zitat von Oscar Wilde voran, wonach die Geschichte eine andere geworden wäre, hätte der Höhlenmensch zu lachen gewusst. Die Menschheit nehme sich schlicht zu ernst.

Aller Leichtfüßigkeit der Autoren zum Trotz sind ihre Beiträge schwergewichtig. Als gemeinsamer Nenner lässt sich ausmachen, dass die menschliche Vorstellungs- und Ausdruckskraft, dass Sprache und Ideenwelt immer schon von der Höhle (mit) geprägt war und bis in heutige Bilder von der Schreibhöhle oder in die digitalen Räume reicht. Höhlenbilder waren unsere ersten Bilder. Höhlen hatten immer schon etwas Politisches. In ihnen wurden nicht nur Geschichten erzählt, sondern auch Pläne geschmiedet und Strategien festgelegt. Als Ursprungsorte hatten sie etwas Legitimatorisches. „Die Betrachtung der Höhle ist nicht einfach eine Analyse der Vorgeschichte, sie ist auch die notwendige Analyse der Vorgeschichte ihrer Betrachtung“, heißt es im Buch. Cord Riechelmann gibt seinem Text programmatisch die Überschrift „Höhleneingänge“ und setzt ihn mit Hans Blumenbergs monumentalem Werk „Höhlenausgänge“ in Bezug. Der wusste: „Wir alle sind aus Höhlen gekommen, und jeder kommt aus einer.“

- Marcus Messling, Marcel Lepper, Jean-Louis Georget (Hg.): Höhlen. Obsession der Vorgeschichte. Reihe: Fröhliche Wissenschaft Bd. 148. Matthes & Seitz, Berlin 2019. Klappenbroschur, 222 Seiten, 16 Euro.

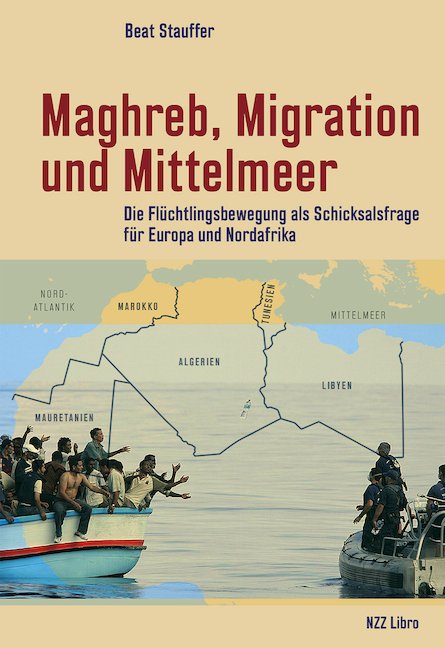

Grundlagenwerk (Migration 1)

(AM) Er ist Reporter. Er schaut hin. Er schreibt das auf. Er plappert nichts nach. Beat Stauffer, Jahrgang 1953, bereist seit 1983 regelmäßig alle Länder Nordafrikas, war Zeuge des „arabischen Frühlings“, berichtet realitätsgesättigt für Radio SRF und die „Neue Zürcher“. Das Spezialgebiet des Deutschschweizers aus Basel sind islamistische Bewegungen im Maghreb und in Europa, Dschihadismus und interkulturelle Konfliktfelder (sein Blog hier). Er ist ein angesehener Experte für den Maghreb, jene fünf Länder südlich des Mittelmeers, die immer noch wie eine Art doppelter Schutzwall für die Südgrenze Europas fungieren. Lybien, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien sind der moderne „Limes“ – aber die Lage ist alles andere als stabil.

Im Sommer des Jahres 2019 wurde die europäische Flüchtlingsproblematik medial oft auf ein einzelnes Schiff minimiert, Beat Stauffer zieht die Leinwand auf breiteste Breitwand auf. Eben weil er die Flüchtlingsbewegung als „eine Schicksalsfrage für Europa und Nordafrika“ ansieht, zeigt er, wie komplex die Probleme in den Maghreb-Staaten sind, was wir damit zu tun haben und wie dringlich es für die europäischen Staaten ist, konkret aktiv zu werden – auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Stauffer sieht uns Europäer in der Pflicht. Anders als viele schnell im ideologischen Grabenkampf versumpfende Debatten bleibt sein Buch Maghreb, Migration und Mittelmeer ruhig und anschaulich, argumentiert gegen jegliche Art von Realitätsverweigerung in Sachen Migration und Asylpolitik. Zur Abschreckungspolitik sieht er kurzfristig keine Alternative. Europa sei jedoch in der Pflicht, sie so human wie möglich zu gestalten. Jede Migrationspolitik brauche Bereitschaft zum Kompromiss und es brauche Partnerschaften, die diesen Namen wirklich verdienen. Wer nicht wolle, dass in sämtlichen europäischen Ländern rechtsnationalistische oder sogar rechtsextreme Parteien an die Macht gelangen, müsse Lösungen bieten. Dafür bereitet sein Buch den Boden.

- Beat Stauffer: Maghreb, Migration und Mittelmeer. Die Flüchtlingsbewegung als Schicksalsfrage für Europa und Nordafrika. NZZ libro/ Schwabe Verlagsgruppe, Zürich 2019. Klappenbroschur, 320 Seiten, 38 Euro.

Ehrenrettung für einen Kampfbegriff

(AM) Yasmin Alibhai-Brown bezeichnet sich als linksliberale feministische Muslima, die britische Literaturwissenschaftlerin, Journalistin, Kolumnistin und Hochschuldozentin asiatischer Herkunft ist in Uganda aufgewachsen, hat in Oxford studiert, wurde mit verschiedenen Preisen geehrte, darunter 2002 dem George Orwell Prize for Political Journalism. Eine Aufnahme in den „Order of the Empire“ lehnte sie 2003 ab, unter anderem aus Protest gegen die britische Teilnahme am Irakkrieg. Ihre Streitschrift Zur Verteidigung der politischen Korrektheit ist Kulturgeschichte und Ehrenrettung eines umstrittenen Begriffs, ist ein großes Plädoyer.

„Politische Korrektheit“ hat einen schweren Stand: Angriffe auf vermeintlichen „Meinungsterror“ ernten sofort Applaus, Politiker wie Trump, Johnson, Farage, Seehofer oder die AfD instrumentalisieren angebliche Sprechverbote in ihrem enthemmten Politikstil. Aber ist es wirklich so, dass die Gebote der politischen Korrektheit tatsächlich die freie Meinungsäußerung beschränken? „Mehrheit beklagt ‚politische Korrektheit’“ betitelte die FAZ im Mai 2019 die Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage. 63 Prozent der Deutschen finden danach, es gebe „zu viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und welche tabu sind“, 59 Prozent finden, nur noch unter Freunden könnte man sich eigentlich „frei äußern“. Und 41 Prozent kritisieren, dass die Political Correctness übertrieben werde.

Voller Erfolg also einer ursprünglich in den späten 1980ern an US-Universitäten erprobten neokonservativen Medienstrategie, Kritik an reaktionärem Verhalten als strikte Verhaltensregeln einer Diktatur hinzustellen, gegen die es sich zu wehren gelte, um die „freie Rede“ zu verteidigen. Das funktioniert bis heute. Yasmin Alibhai-Brown macht klar: Wer „politische Korrektheit“ ablehnt, lehnt im Grunde ur-konservative Tugenden ab: gutes Benehmen, Höflichkeit im Umgang miteinander, Respekt vor anderen, Empathie, Eigeninitiative und Verantwortung.

- Yasmin Alibhai-Brown: Zur Verteidigung der politischen Korrektheit (In Defence of Political Correctness, 2018). Eine Streitschrift. Aus dem Englischen von Carla Moreno. Elsinor Verlag, Coesfeld 2019.152 Seiten, 12 Euro.

Ein Flüchtling warnt (Migration 2)

(AM) Von solch einer PR-Maßnahme träumen heute nicht wenige: Ein Wirtschaftsflüchtling warnt seine Landsleute, es ihm nachzumachen. Eindringlich schildert er seine strapaziöse und lebensgefährliche Reise, den langen Weg mit Schlepperbanden, die lebensgefährlichen Bootspassagen und das Misstrauen im Ankunftsland. Schon der lange Weg zur Küste verzehrt den Großteil des für die Flucht aufgesparten Geldes, immer neue Gebühren und Bestechungsgelder fallen an. Im Hafen herrschen fürchterliche Verhältnisse, die Schiffspassage ist gefürchtet, alle Schiffe sind bis zum Bersten gefüllt und in einem miserablen Zustand. Der Proviant ist mager. Manche der Flüchtlinge ertrinken, Kinder und Schwache sterben, Krankheiten breiten sich aus. Es ist die Hölle – und dennoch wollen sie alle auf die Route.

Der des Schreibens mächtige Flüchtling kann nur warnen und hoffen, dass sie ihm glauben. Sein Buch Reise in ein neues Leben beschreibt eindringlich, was es heißt, sein Land verlassen zu müssen – aus deutscher Perspektive. Und aus dem 18. Jahrhundert. Der schwäbische Schulmeister Gottlieb Mittelberger (1714 – 1758) reiste im Jahr 1750 zusammen mit etwa „400 Seelen, Württemberger, Durlacher, Pfälzer und Schweizer, etc.“ von Heilbronn über Rotterdam und England nach Philadelphia und von dort aus nach Pennsylvanien, kehrte vier Jahre später zurück und versuchte, seine Landsleute vom Auswandern abzuhalten.

Sein Buch von 1756 wurde jetzt wieder aufgelegt, es ist immer noch aktuell. Wie alle Bücher des Verlags Das kulturelle Gedächtnis ist es wunderbar ausgestattet und sorgfältig editiert. Buchkunst eben.

- Gottlieb Mittelberger: Reise in ein neues Leben. Ein deutsches Flüchtlingsschicksal im 18. Jahrhundert. Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2018. 112 Seiten, gebunden, Kopffarbschnitt und Prägung, 20 Euro.

Blick in den Spiegel

(AM) Einige Beiträge dieses Bandes gehen auf studentische Abschlussarbeiten zurück, ihr Patron ist der von uns bei CulturMag/ CrimeMag hochgeschätzte Essayist Markus Pohlmeyer (seine Texte bei uns hier). Die von ihm mitherausgegebenen „Flensburger Studien zu Literatur und Theologie“ sind stets interdisziplinäre Entdeckungsreise zwischen Literatur, Philosophie, Theologie, Natur- und Sprachwissenschaft. Medial bewegt sie sich zwischen vielen Welten: Bücher, Filme, Serien, Comics. Die Vielfalt der Themen und Disziplinen spiegelt sich auch in der Vielfalt der Darstellungen: Essays, Gedichte, Rezensionen und wissenschaftliche Aufsätze. Die Reihe kooperiert mit dem „Centro Studi Sara Valesio“ in Bologna und New York.

Die neun Beiträge des zwar schmalen, aber sehr gehaltvollen Bandes setzen sich mit dem Sciene Fiction-Topos der Zeitreise auseinander. Zu den Varianten und (Un)Möglichkeiten von Zeitreisen in der SF gibt es einen literarischen Überblick, dazu Grundsätzliches und eine Grammatik, die zeigt, dass Alltagsgespräche mit Zeitreisenden ganz schnell an nicht zu überwindende Grenzen stoßen würden. Es gäbe keine Möglichkeit, Sprechzeit, Ereigniszeit und Betrachtzeit konsistent und verständlich zu markieren.

Ein zweiter Teil des anregenden Buches widmet sich ausgewählten Büchern und Filmen zum Thema: zum Beispiel Ted Changs „Der Kaufmann am Portal des Alchemisten“, Wolfgang Jeschkes „Cusanusspiel“ oder Michael Crichtons Dinosaurier-Roman „Dragon Teeth“. Alexander Jöckel konstatiert, als einzig realistische ‚Zeitreise’ verbleibe der Blick in den Spiegel zuhause. Schöner Ausflug!

- Franz Januschek/ Markus Pohlmeyer (Hg.): Zeitreise. Transzendenz im Science Fiction-Format. Cult(ur)mix III. Flensburger Studien zu Literatur und Theologie Band 17. Igel Verlag, Hamburg 2019. 120 Seiten, 19,50 Euro.

Immer noch ein seltsames Wort

(AM) Heimat hat im Dänischen keinen düsteren Klang, es gibt sogar eine Art Heimatliteratur. In Deutschland hat der Begriff Heimat einen ganz anderen, düsteren Klang. Untrennbar ist er mit der rassistischen Verehrung von Blut und Boden durch den Nationalsozialismus verbunden, seither ist das Wort kompromittiert. Wurzellosigkeit war eine menschliche Bürde, Verwurzelung die Voraussetzung aller wahren Menschlichkeit, und Heimatlosigkeit ist ein sperriges Wort, das nur auf Deutsch einen Sinn zu ergeben scheint – ein Fluch. So der dänische Schriftsteller Carsten Jensen („Der erste Stein“) in seinem Beitrag für den Band Heimat: kulturwissenschaftliche, regionalgeschichtliche und ästhetische Zugänge.

Auch dies ist ein Band der „Flensburger Studien zu Literatur und Theologie“ und ein weiteres Beispiel für die dort gepflegte, anregend fröhliche Wissenschaft. Die Beiträge entstanden weitgehend für einen dänisch-deutschen Workshop an der Europa-Universität Flensburg. Ich habe daran teilgenommen und von meiner Zeugenschaft bei der Entstehung der Fernsehserie „Heimat“ von Edgar Reitz erzählt, war gebannt und verblüfft von der Qualität und Perspektive der anderen Referentinnen und Referenten. Etwa von der Zerstörung von Heimat durch Nationalismus am Beispiel des Herzogtums Schleswig (dänisch: Hertugdømmet Slesvig) oder der Debatte über Erinnerungskulturen und Museen als ‚Aufbewahrungsdeponien’ von Heimat. Es ist immer noch ein seltsames Wort, diese Heimat. Der Band macht das wieder klar.

- Elin Fredsted, Markus Pohlmeyer (Hg.): Heimat: kulturwissenschaftliche, regionalgeschichtliche und ästhetische Zugänge. Flensburger Studien zu Literatur und Theologie Band 16. Mit Beiträgen von Silke Göttsch-Elten, Elin Fredsted, Ilja Braunmüller, Steen Bo Frandsen, Alf Mayer, Carsten Jensen und Markus Pohlmeyer und einem Vorwort von Anke Spoorendonk.Igel Verlag, Hamburg 2019. 144 Seiten, 22 Euro.