Kein Insekt auf der Wassermelone

Un-su Kim über Unwissenheit und Wut, Einsamkeit, die Quellen des Schreibens und die Harmonie deutscher Autobahnen. – Das erste lange Interview des koreanischen Autors auf Deutsch, von Tobias Gohlis.

Un-su Kim, geboren 1972 in Busan, ist vielleicht der spannendste einer ganzen Zahl hervorragender und faszinierender Autorinnen und Autoren aus Südkorea, die in den letzten Jahren übersetzt wurden. Unter ihnen: Jeong Yu-jeong und Kim Young-ha, dessen Verlag Cass im Oktober 2020 mit dem Preis der Hotlist der Unabhängigen Verlage ausgezeichnet wurde.

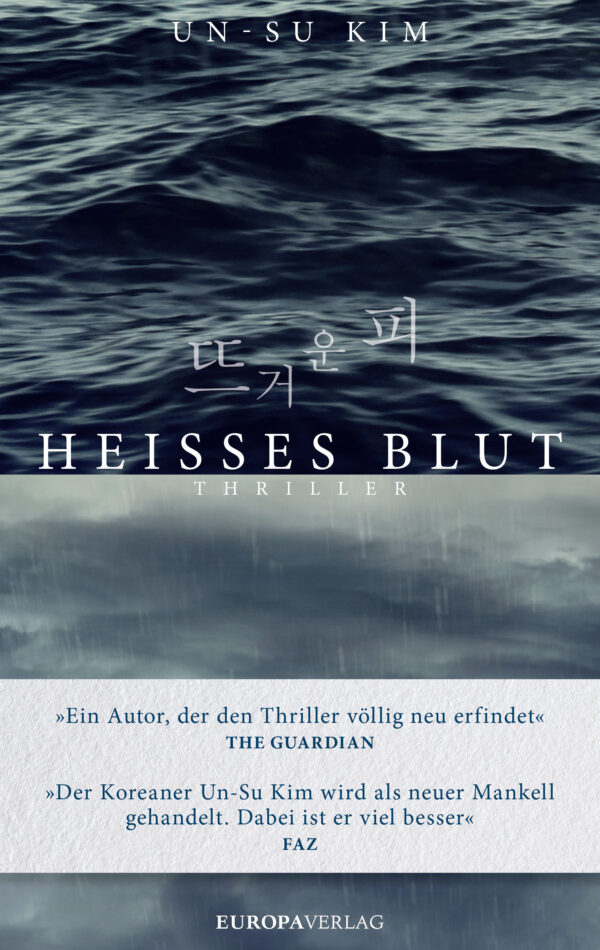

Sein aktuelles Buch „Heißes Blut“ hat Hanspeter Eggenberger im November-CrimeMag für uns besprochen.

Un-su Kim: Heißes Blut (Tteugeoun Pi, 2016). Aus dem Französischen von Sabine Schwenk (nach der Übersetzung Sang Chaud von Kyungran Choi und Lise Charrin). Europa Verlag, München 2020. 581 Seiten, 24 Euro.

Kim ist nicht nur ein toller Schreiber, sondern auch sonst ein ziemlich wilder Typ, wie ich auf der Buchmesse 2018 erfahren durfte. Kim sprang bei einem Dinner seiner amerikanischen Agentin unter hochrangigen koreanischen Diplomaten herum wie ein Clown; Begründung: der Ernst soll den Büchern vorbehalten bleiben, Parties sind Parties. Da er sich Namen nicht merken wollte, nannte er mich den Abend über „Santa Claus” – wir verstanden uns prächtig.

Da die beiden von ihm auf Deutsch erschienen Bücher aus dem Englischen bzw. Französischen übersetzt sind, wollte ich unbedingt seine originale Stimme wenigstens in direkter Übersetzung vernehmen, und es gelang, sehr kurzfristig mit der tollen Unterstützung der Verlegerin Ki-Hyang Lee per E-Mail ein deutsch-koreanisch-deutsches Interview zu führen. Dessen kurze Fassung (etwa 12%) ist in der ZEIT am 2.11.20 erschienen. Auch die Fassung, die ich hier veröffentliche, ist noch leicht gekürzt.

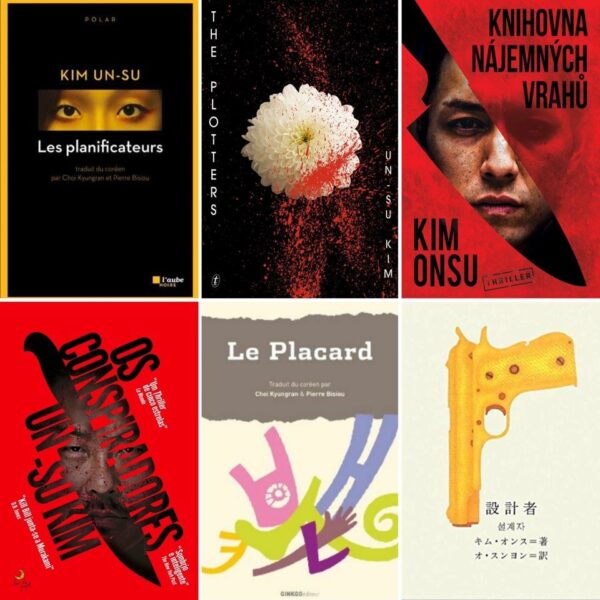

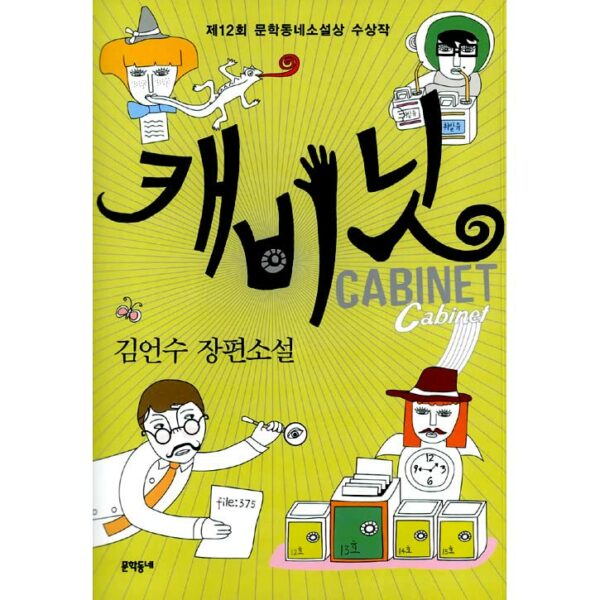

Un-su Kim schreibt seit 30 Jahren, lässt aber erst vier Werke gelten. Die Novelle The Cabinet von 2006 führt in eine geschlossene postmoderne Welt, in einen Schrank voller Geschichten, dessen und deren Erzähler 178 Tage damit verbringt, nur Dosenbier zu trinken. 2010 erschien Die Plotter mit einem suizidalen Auftragsmörder als Protagonist. Das war Kim internationaler Durchbruch. 2013 veröffentlichte er eine Sammlung mit Kriminalgeschichten, 2016 erschien Heißes Blut, ein Gangster-Epos aus dem fiktiven Slum Guam an der Küste des Hafenorts Busan. 2021 soll mit Big Eye die so genannte „Abscheu-Trilogie” abgeschlossen werden, auf die dann eine „Mitgefühl- (Compassion-) Trilogie“ folgen soll.

Sie haben bisher drei Romane und eine Sammlung mit Erzählungen veröffentlicht. „Die Plotter“ wurden in 20 Sprachen übersetzt und die Filmrechte verkauft. Betrachten Sie sich, im Alter von 48, als erfolgreich? Sind Sie dort angekommen, wo Sie hinwollten?

Auf keinen Fall! Ich bin noch lange nicht am gewünschten Ziel angekommen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich unbedingt berühmter werden und mehr Geld verdienen muss. Ich wohne auf dem Land und kann mit meiner Frau mit sehr geringen Lebenserhaltungskosten ein reichhaltiges und glückliches Leben führen. Aber der Ort, den ich wirklich erreichen möchte, ist ein Dasein in andauernder Verbundenheit und beständigem Bewusstsein.

Verbundenheit ist hier der Zustand, in dem das Subjekt und ich vollständig eins sind. Im Osten verwendet man dazu die Formulierung „Der Geist wird eins mit der Natur (oder allen Arten von Objekten).” Der konfuzianische Gelehrte Toegye, dessen Konterfei eine koreanische Banknote ziert, sagte in Bezug auf das Verbundenheitsprinzip ganz simpel: „Ich denke nur ans Essen, während ich esse. Wenn ich mich ankleide, konzentriere ich mich nur aufs Ankleiden. Und ich vermische die Dinge nicht.”

Was mich betrifft, so hoffe ich, dass ich, wenn schon nicht in jedem Moment, so doch zumindest beim Schreiben wach sein kann. Ich träume davon, direkt in den Roman einzutauchen und eins mit dem Protagonisten zu werden, anstatt gleichsam nur Randnotizen der Geschichte zu skizzieren. Das ist aber schwieriger, als man meint. Der Geist springt andauernd herum wie ein wildes Pferd, im Bedauern über Vergangenes und voller Sorgen um die Zukunft, das tägliche Leben ist voll von allerlei Wirrwarr und dem daraus resultierenden Gefühlschaos. Das verhindert die Verbundenheit zwischen mir als Schriftsteller und dem Roman. Ich versuche also, mein Leben sehr einfach und ruhig zu gestalten.

Sie haben in Seoul Koreanische Literatur studiert, aber schon vor dem Studium und dem Militärdienst mit 16 Jahren begonnen zu schreiben. Was hat Ihnen am meisten geholfen, Schriftsteller zu werden – das Lesen anderer Schriftsteller, das Leben oder das Studium an der Universität?

Dass ich zu schreiben begann, beruht auf einem winzigen Ereignis. Es war im März 1988, und ich war gerade auf die High School gekommen. In der Pause starrte ich geistesabwesend auf einen Füller, den ein Klassenkamerad vor mir in der Hand hielt. Es war ein silberner Füllfederhalter von Parker, und er sah großartig aus. Ich fragte meinen Mitschüler, ob ich seinen Füller ausprobieren dürfe. Bereitwillig lieh er ihn mir. Ich nahm ihn, öffnete mein Heft und schrieb etwas, ohne nachzudenken. Als ich die erste Silbe zu Papier brachte, war ich fasziniert von dem Gefühl und der dicken schwarzen Tinte, die aus der Feder quoll. Die Tinte floss sanft aus der Spitze und blieb eine Weile auf der Papieroberfläche. Dabei glänzte sie im Licht einer Leuchtstofflampe, bevor sie in das Papier eindrang und die Buchstaben bildete. Die geschriebene Silbe, die sich mit einer leichten Wölbung aus dem Papier erhob, wirkte in gewisser Weise wie eine Skulptur. Wie eine missglückte Vergangenheit, die sich nun unumkehrbar verfestigte, schien sie eine unveränderliche Form zu haben.

In diesem Moment überkam mich eine enorme Ruhe, die ich immer noch nicht verstehen kann, und deren ausgelöste Empfindung ich nur schwer zu erklären vermag. Es war, als gäbe es im ganzen Universum nur noch den Füllfederhalter, die Tinte, das Papier und die Buchstaben. Die Füllfederhalterspitze gab ein schabendes Geräusch von sich, während sie über die Seite strich. Aus der Feder austretende Tinte sickerte in das Papier ein und hinterließ eine Aufzeichnung des Alterns wie ein Tattoo in der Haut. Ich betrachtete es weiter. Ich schrieb einen Satz, der nicht viel bedeutete, änderte ein Adjektiv und schrieb den gleichen Satz erneut. Ich schrieb über den Himmel vor dem Fenster des Klassenzimmers, über eine Wolke in Form einer Herde, über einen schwarzen Vogel, der in die Wolke eintaucht und dann wieder erscheint.

Als die Schulglocke läutete, bat mich der Schüler, den Füller zurückzugeben. Während ich ihm den Stift aushändigte, beschloss ich aus heiterem Himmel, Schriftsteller zu werden.

Ich ging zum Bupyeong-Kkangtong-Markt in Busan und kaufte einen Füllfederhalter und Tinte, die so dunkel war wie Rohöl. Und seitdem schrieb ich, wann immer ich Zeit fand, etwas in das Heft. Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, meine Liebe galt nicht der Literatur selbst, sondern dem Akt des Schreibens.

Das ist genaugenommen der Anfang meines Schreibens und macht es insgesamt aus. Ich bin ständig auf der Suche nach intensiver Ruhe und nach der Ekstase des Augenblicks, von Momenten, die voll und ganz mit dem Gegenstand verbunden sind, wie ich es als Sechzehnjähriger in dieser Pause erlebt hatte.

Als ich fünfundzwanzig war, ging ich an die Universität, um ernsthaft Literatur zu studieren, aber ich konnte in den Vorlesungen und Seminaren selbst nicht viel Sinn entdecken. Die Kurse empfand ich als eine Einöde nutzloser Theorien und Thesen. Wenn ich ehrlich bin, hat mich das Studium der Literaturwissenschaft negativ beeinflusst.

Ich bin auch überzeugt, dass es an den zahlreichen Lehrmeinungen und Theorien lag, dass ich über zehn Jahre lang in einer Schaffenskrise steckte. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, scheint es mir, als hätte ich die Bedeutung und den wirklichen Wert von Dingen wie Rhythmus, Spannung, Gleichgewicht und Harmonie, die ich ursprünglich beherrscht hatte, nicht verstehen können, ohne durch das Ödland dieser nutzlosen Theorien und Ansichten zu gehen.

Sie haben begonnen wie fast alle Schriftsteller, mit Poesie. Warum sind Sie – zumindest öffentlich – zur Prosa gewechselt?

Ich schreibe keine Gedichte mehr. Ich habe kein Talent dafür. Gedichte werden von Menschen geschrieben, die sich in höheren Sphären bewegen als ich, die edlere und empfindlichere Antennen haben als ich. Das ist nicht spöttisch gemeint, so denke ich wirklich.

Ich gab die Poesie mit Mitte zwanzig auf und schrieb nur spaßeshalber eine Kurzgeschichte.

Ab wann konnten Sie sich ganz aufs Schreiben konzentrieren?

Ich darf wohl als der seltsame und erbärmliche Fall eines Autors gelten, dessen Fokussierung und Leidenschaft im Laufe der Zeit immer mehr litten und allmählich auf einen Tiefstand fielen. Am schlimmsten war es zehn Jahre nach meinem Debüt als Schriftsteller.

Anfang vierzig hatte ich eine gefährliche Operation, bei der ein Halswirbelknochen entfernt wurde, weil er in das Nervenzentrum eindrang, und ich musste sechs Monate lang das Bett hüten. Es war eine heikle Zeit, den ganzen Tag an die Decke zu starren, weil ich meinen Körper nicht bewegen konnte. In diesem heißen Sommer, als die Zikaden unaufhörlich schluchzten, lag ich da und sah stundenlang zur Decke hoch, und plötzlich wurde mir klar, warum meine Werke so unaufrichtig waren und warum mir das Schreiben, das ich als Kind so sehr genossen hatte, zur Hölle wurde.

Ich hatte nämlich die Verbindung verloren. Wie eine Schamanin, die den Zugang zu ihrem Gott verloren hat, verschwand die übernatürliche Kraft und übrig blieb nur der sinnentleerte Tanz, in dem ich mich wand. In der Folgezeit nach dieser Operation hatte ich das Gefühl, allmählich zu dem Jungen zurückzukehren, dem in jungen Jahren ein Füller das Herz hatte aufgehen lassen. Mit anderen Worten, ich hatte einen Knochen im Nacken verloren und stattdessen die Verbindung zum Schreiben gewonnen.

Aber die alten Vorstellungen und Gewohnheiten haften immer noch an meinen Fußgelenken, so dass ich nur schleppend vorankomme.

Zuvor haben Sie versucht, das Geldverdienen und das Schreiben unter einen Hut zu bringen. In welchen Jobs haben Sie Lebenserfahrung (und Geld) gesammelt?

Ich habe als Installateur gearbeitet, als Arbeiter in einer Fabrik, die Funkgeräte für Schiffe herstellt, als Klempner, als Kellner in einem Nachtclub, als Dozent an einem Privatinstitut (für das Schreiben von Aufsätzen), als Verlagsangestellter, in Kneipen und manchmal als Lektor in der Filmbranche, sowie in anderen vergleichbaren Jobs. Bis vor wenigen Jahren konnte ich mit dem Romanschreiben nicht genug für den Lebensunterhalt verdienen. Wenn das Geld knapp wurde, musste ich rausgehen und irgendetwas tun. Damals dachte ich, dass ich ein äußerst jämmerliches Leben habe.

Von meinem Vater erbte ich Schulden anstelle von Haus oder Geld, und dem jungen Mann stellten sich diese Schulden als ein hoher und unbezwingbarer Berg dar. Meine Jugend war wie ein langer Kampf gegen Armut und Schulden.

Aber wenn ich Romane schrieb, fragte ich mich selbst, wo aus meinem Kopf diese Charaktere herausgesprungen kamen. Mit einem Mal begriff ich, dass viele der Figuren aus meinen Romanen auf Menschen zurückgingen, die mir in meinen verschieden Jobs begegnet waren. Und ihre Beschäftigungen entsprachen all den vielen Tätigkeiten, mit denen ich mich über Wasser gehalten hatte.

Erst als Sie aufs Land gezogen sind, haben Sie die Ruhe zum Schreiben gefunden. Was bedeutet Ihnen, dem Stadtmenschen, das Landleben?

Ich lebe in Jinhae, einer kleinen Küstenstadt im Süden. In der Tat kann ich sagen, dass dieses Städtchen mich gerettet hat. Wäre ich in Seoul geblieben, wäre ich verkümmert. Der ruhige, langsame Rhythmus hier passt sehr gut zu mir. Jeder Mensch hat seinen eigenen Maßstab für die Welt, in der er leben und lieben kann. Wenn Sokrates sagte, du sollst dich selbst erkennen, meint er, dass du das Farbspektrum kennen sollst, in dem deine Seele strahlt, und den Rhythmus, in dem sie schwingt. Das Volumen meiner Seele ist sehr klein. Der Durchmesser der Lebenssphäre, den ich ertragen kann, ist auch sehr klein.

Als ich jung war, hatte ich einen großen Traum, aber für mein jetziges Ich sind die Dimensionen auf dem Land genau richtig. Um ehrlich zu sein, ist das Leben selbst in dieser Größe noch überwältigend, weil ich nicht genug Liebe und Hingabe bieten kann.

In einem Interview sagen Sie, lange Zeit hätten Sie auf einem mittelmäßigen Level geschrieben. Was meinen Sie mit „mittelmäßig“ und was konnten Sie seitdem verbessern?

Mittelmäßigkeit ergibt sich aus nicht wahrheitsgetreuem oder irreführendem Schreiben. Sie besteht aus bewussten Phrasen, in denen übertriebene Gedanken gewaltsam miteinander verwoben werden, um die eigene Botschaft oder das eigene Thema zu vermitteln. Es ist, als wäre das Leben weg, nur Mitteilungen bleiben zurück.

Das Wesentliche des Daseins ist in jedem Moment lebendige Erfahrung, weder Botschaft noch Sujet. Niemand lebt, um nur Botschaften zu vermitteln. Auch die Essenz eines Romans besteht letztlich in Erfahrung. Egal, ob Sie Leser sind oder Schriftsteller, Romane geben uns die Möglichkeit, selbst für eine kurze Zeit zum Protagonisten der Geschichte zu werden und ein Leben, das völlig anders ist als das eigene, wie real mitzubekommen. Das ist alles. Wenn ein Autor diese Essenz vergisst und nur mit den Gedanken ringt, gerät er in einen Sumpf der Qualen. Wie Insekten auf einer Wassermelone, die die Schale nicht durchdringen und nur an der Oberfläche lecken können, wird er unter dem Schreiben leiden, ohne zum Kern zu gelangen. Ich habe über ein Jahrzehnt lang, also von Anfang dreißig bis vierzig, elf Bücher geschrieben. Fast alle musste ich in den Müll werfen.

Die Plotter und Ihr neues, noch nicht erschienenes Buch Big Eye werden/wurden zuerst in täglichen Folgen in einem WebMagazin publiziert. Mir kommt dieses Balzac-ähnliche Tempo wie ein krasser Widerspruch zu der Kontemplation und Ruhe vor, die Sie auf dem Lande gesucht haben. Oder habe ich etwas falsch verstanden in Ihrem Arbeitsprozess? Denn in dem selben Interview erzählen Sie, dass Sie von morgens 3 Uhr bis mittags schreiben, danach entspannen und früh – gegen 9 Uhr – ins Bett gehen. Schreiben sie Ihre Bücher zweimal?

Ja, ich beginne normalerweise um 3:00 Uhr morgens und schreibe nur bis Mittag. Nein, ich schreibe nicht zweimal.

Solange man als Schriftsteller mit ganzem Bewusstsein in den Roman eintauchen kann, ist zügiges Vorankommen überhaupt kein Problem. Die Herausforderung besteht tatsächlich in diesem vollständigen Eintauchen, das sich als weit kniffliger und schwieriger erweist, als man meinen könnte. Und noch schwieriger ist es, diesen Zustand aufrechtzuerhalten.

In meinem Fall beträgt die tatsächliche Zeit des Schreibens bei einem Roman, dessen Entstehungszeit sich über vier Jahre hinzieht, nur vier oder fünf Monate. Die restliche Zeit verbringe ich mit dem Kampf, mich in den Roman hineinzuversetzen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, müssten dieser Tage die letzten Seite Ihres neuen Romans Big Eye im Web zu lesen sein.

Mit Big Eye habe ich aufgehört, nachdem etwa 250 Seiten in Fortsetzung erschienen waren. Nun schreibe ich alles noch einmal von Anfang an neu. Einfach ausgedrückt ist der Roman misslungen. Wie ich bereits erwähnte, lässt sich sagen, dass ich mich in den Roman nicht vollständig hineinversetzt habe. Genaugenommen gehe ich immer rein und komme raus, ohne Erfolg. Aber das ist in Ordnung. Das Gute an einem Roman ist, dass man im Gegensatz zum echten Leben selbst ein bereits ruiniertes Leben immer wieder neu beginnen kann. Big Eye werde ich wahrscheinlich in diesem Winter oder dem nächsten Frühling beenden.

Mit dem Roman Big Eye, den Sie 2021 beenden wollen, wäre dann Ihre „Abscheu-Trilogie“ abgeschlossen. In einem Interview habe ich gelesen, dass es darin um Protagonisten geht, die lernen, eine „versöhnliche Perspektive“ zu sich und ihrer Welt zu entwickeln. Ist das auch Ihr persönlicher Entwicklungsweg – von Abscheu zum Mitgefühl?

Ich bezeichne sie als Abscheu-Trilogie, weil diese Romane von Menschen erzählen, die sich selbst und die Welt, in der sie leben, verachten. Die Kernfrage dieser Romane ist: „Wie soll ein Wesen, das sich selbst verachtet und von der Welt, in der es sich befindet, angewidert ist, sein Leben bestreiten?

Der Killer Raeseng aus Die Plotter begeht Selbstmord, weil er auf ein nächstes Leben hofft, und Huisu, der Gangster von Heißes Blut, entzieht seinem Körper warmes Blut und infundiert kaltes Blut in seine Gefäße, um diese kaltblütige Welt zu ertragen. Aber sind dies wirklich die richtigen Antworten?

Die Hauptperson aus Big Eye, dem letzten Teil der Trilogie, woran ich gerade schreibe, ist ein Mann namens Su-Re, was so viel bedeutet wie ‚der schwer Beladene‘. Su-Re ist Enkel von Gu Hak-zin, einem pro-japanischen Koreaner in der Kolonialzeit, der für seine industrielle Ausbeutung von Goldminen berühmt war und zugleich ein bösartiger Kredithai mit dem Spitznamen Devil No. 2 wie auch ein schlauer Schmuggler war. Er war vor allem ein intriganter Investor in die Fischindustrie, wodurch er Seeleute für seinen Vorteil ausnutzte.

Wie Raeseng verabscheut auch Su-Re die Welt, und wie Huisu verachtet er sich selbst. Wenn es einen Unterschied zu den anderen beiden Protagonisten gibt, dann wohl den, dass er eher bei sich selbst nach Gründen für seine Wut über sich selbst und die Welt sucht, anstatt woanders. Er begeht keinen Selbstmord und bereitet sein Blut auch nicht durch Transfusionen von Reptilienblut auf. Stattdessen erträgt er die erniedrigende Lebensweise, die ihm aufgezwungen wurde, und versucht aufmerksam zu hinterfragen, woher diese Wut und dieser Abscheu kommen.

Ein Reporter fragte einmal bei einem Besuch den Dalai Lama: „Sehen Sie sich diese schreckliche Welt an mit der großen Schere zwischen Arm und Reich, den Kriegen und dem Hunger, der Gewalt und all dem Morden. Wie kann man über diese abscheuliche Welt nicht wütend sein? Warum ist die Welt so?“

Darauf entgegnet der Dalai-Lama mit strahlendem Lächeln, als würde er einen Witz erzählen: „Es liegt an Ihrer Unwissenheit.“

Vielleicht war die Abscheu, die ich in jungen Jahren gegenüber dieser Welt empfand, auch auf meine Unwissenheit zurückzuführen. Wir hassen uns selbst, weil wir nichts wissen, und weil wir nichts wissen, sind wir wütend auf diese Welt. Aber ich bin immer noch unwissend. In Big Eye bin ich auf der Suche nach Unwissenheit als Quelle von Abscheu und Wut.

Der Sufi-Dichter Jalal al Din Rumi sang: „Gestern war ich klug und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich.“

In Die Plotter und in Heißes Blut sind die Protagonisten einsame Männer, deren Einsamkeit zunimmt und die sich nach einem starken Vater sehnen. Beide sind Waisenkinder. Was bedeutet das – für Sie/in der koreanischen Kultur – ohne Eltern und mit einem prekären, möglicherweise unbekannten Stammbaum aufzuwachsen?

In den Geschichten geht es um Vaterkomplexe und auch um eine Art Waisenbewusstsein, das die Existenz des Vaters leugnet. Und in der koreanischen Gesellschaft ist die Abwesenheit von Vätern sowohl abstraktes Symbol als auch hat sie einen ganz konkreten Bezug zur Wirklichkeit.

Man kann sagen, dass die koreanische Gesellschaft, die in den letzten 100 Jahren turbulente Zeiten durchgemacht hat, die Kolonialisierung durch Japan, die Befreiung und den Koreakrieg, die Teilung, die Militärdiktatur und die Demokratisierung, ebenfalls einen Vater verloren hat.

Zuvor, während der Joseon-Dynastie, galt der Konfuzianismus als Leitkultur. In diesen 500 Jahren war durch die herrschenden Ideologie und die patriarchalischen Ordnung die Tür zur Welt verschlossen. Dieser Vater war schwach und unterwürfig, und die Wirklichkeit der Menschen bestand immer aus Armut. Die Joseon-Dynastie hielt am Vater, dem Konfuzianismus, ganz fest, bis das Land schließlich zur Kolonie und dann durch die Großmächte geteilt wurde. Tatsächlich ist Korea in den nächsten hundert Jahren zu einer Wettkampfarena für unzählige Ideologien wie Kommunismus, Kapitalismus, Demokratie, Nationalismus, Pro-Amerikanismus, Pro-Russismus, Pro-Japanismus und dergleichen verkommen, die alle behaupten, Väter zu sein. Ist es nicht so, dass das Zeitalter der schwachen Väter vorbei und jetzt das Zeitalter der falschen Väter angebrochen ist? Wenn nicht, sollte man nicht sagen, dass es zu viele falsche Väter gibt, um einen richtigen zu finden?

Genau wie in vielen anderen Ländern Asiens, in deren Traditionen verloren gingen und wo die Modernisierung im westlichen Stil rasch voranschritt, leiden alle koreanischen Söhne unter dieser Abwesenheit eines Vaters, beziehungsweise dem Bewusstsein, Waise zu sein. Aber auch Waisenkinder werden erwachsen und schließlich zu Vätern. Huisu und Raeseng stehen jetzt an der Schranke, hinter der sie selbst Väter werden müssen. Vor dem Eintritt in die Welt der Väter, erschien den Söhnen alles klar dichotomisch geteilt in gut und böse, wahr und falsch oder schön und hässlich. Es gab klare Ziele, was es zu bekämpfen galt und worüber man in Zorn geraten musste. Beim Übergang in die Welt der Väter aber, erkennen sie, wie kompliziert und traurig das Chaos und der Schmutz in dieser Welt miteinander verflochten sind, und sie sind verwirrt. Das ist es, was Vater Son in Heißes Blut sagt: „Niemand ist böse auf der Welt, weil er böse sein will.“

In meiner Rezension von „Die Plotter“ habe ich einen Vergleich zu den Filmen von Jean-Pierre Melville gezogen, besonders zu „Le Samourai“, der als Inbegriff der Einsamkeit des modernen (westlichen) Mannes rezipiert wurde. Sehen Sie Raeseng als koreanische Variante Alain Delons? Oder gibt es eine spezifisch koreanische Tradition – in Film oder Literatur – des einsamen Killers?

Ich weiß nicht. Ist es diese Art von Einsamkeit? Ich denke, die Einsamkeit und das Alleisein von Raeseng in dem Roman Die Plotter unterscheidet sich ein wenig von der unterkühlten Einsamkeit im Film. Wenn ich der Einsamkeit Raesengs unbedingt einen Namen geben müsste, so wäre dies eine kleinbürgerliche Einsamkeit.

Es mag einige dramatische Übertreibungen im Roman geben, aber die meisten modernen Menschen erleben die gleiche Einsamkeit wie Raeseng. Derzeit ist ein Drittel der Bevölkerung Seouls ledig. Sie essen allein, schauen Filme alleine, trinken alleine in einem Café Cappuccino, nehmen allein in einer Bar ihren Drink. Die Art der Einsamkeit, unter der Raeseng leidet, ist wahrscheinlich etwas Alltägliches.

Allein zu sein ist bequem und bedeutet Freiheit, aber auch Einsamkeit. Also gehen wir raus. Aber die Welt ist widerspenstig – die Hölle, das sind die anderen. Also kehrt dieser einsame und verletzte Mensch leer in seine eigene Höhle zurück. Und er ist wieder allein. Es ist angenehm, allein zu sein. Aber bald ist er wieder einsam. Raeseng erlebt wahrscheinlich diese Art von Einsamkeit.

Sind der Preis des wirtschaftlichen, politischen Erfolgs Vereinsamung und soziale Deformation wie bei Huisu, dem Protagonisten in „Heißes Blut“?

Der Preis für politischen und sozialen Erfolg muss nicht zwangsläufig zu Deformationen führen. Aber wenn jemand von schnellem Erfolg träumt, kann er nicht in Harmonie mit Familie, Freunden oder anderen Dingen, die er behalten möchte, wachsen.

Huisu in Heißes Blut ist so ein Fall. Er ist in der Vergangenheit gescheitert und versucht nun glücklich zu werden, indem er möglichst schnell etwas schafft. Sein Blut kocht und das Herz sehnt sich.

Aber wir können die beiden Kaninchen der Harmonie und des Erfolgs nicht gleichzeitig fangen.

Tatsächlich leidet die koreanische Gesellschaft auch unter ähnlichen Schmerzen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war Korea das ärmste Land der Welt mit einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt als der größte Teil Afrikas. Und seitdem ist es auch das am schnellsten wachsende Land der Welt. Aber unter dieser Geschwindigkeit verbergen sich harter Wettbewerb und starker Druck. Dies hat den Vorteil, dass es die Energie und das Potenzial der Bevölkerung maximiert, zum Beispiel in Form von Kreativität und Dynamik, zugleich jedoch diejenigen verletzt und betrogen werden, die bei dem Tempo nicht mithalten können und die Veränderungen, die sich daraus ergeben, nicht hinnehmen können. Viele Katastrophen und Konflikte werden natürlich Lateralschäden dieser Geschwindigkeit bleiben. Und die koreanische Gesellschaft wird für dieses schnelle Wachstum noch lange in Raten bezahlen müssen.

Was reizt den ehemaligen Lyriker Un-su Kim an der Welt des Verbrechens und der Verbrecher?

Ich bin in einem Flüchtlingsdorf geboren und aufgewachsen, in den ärmsten Slums in Busan. Das waren Siedlungen entlang der Sanbok Road in den Vierteln Nammin-dong, Gamcheon, Songdo und Yeongdo in Busan und ganz typisch für den Koreakrieg. Und Guam in Heißes Blut entspricht dem fast bis ins Detail.

Das Flüchtlingsdorf existiert noch heute. Die Strände von Busan haben sich mittlerweile zu Touristenstätten von Weltniveau entwickelt, die Sanierung ist entsprechend vorangeschritten, und es scheint, als habe sich ihre äußere Form stark verändert. Trotzdem gibt es tagsüber eine Tagwelt und nachts eine Nachtwelt. Und das ist eine vertraute Landschaft.

Im Gegensatz zu den fiktiven Räumen von Das Kabinett und Die Plotter, die ich aus meiner Fantasie konstruiert habe, hat das Dorf in Heißes Blut diesen ganz realen Hintergrund. Das war eine recht lustig-bunte Nachbarschaft, in der Schläger, Mörder, Gangster, Prostituierte, Betrüger und Diebe neben Pastoren, Priestern und Nonnen lebten. In den Augen des kleinen Jungen, der ich damals war, erschienen die Kriminellen mit ihren Messern und Ganzkörpertätowierungen wie Wesen von einem anderen Stern. Da sie in dem Haus vor uns oder direkt nebenan wohnten, benutzten sie den gleichen Wasserhahn und den gleichen Abort. Durch dieses Zusammenleben mit ihnen lernte ich, dass sie nette, humorvolle und freundliche Leute waren. Das nicht aufgesetzt, es waren einfach normale Onkel aus der Nachbarschaft. Doch eines Tages erschienen diese Onkel im Zuge von Säuberungen im kriminellen Milieu in den Zeitungen und wanderten wegen Mordes, Körperverletzung und dergleichen ins Gefängnis. Das brachte mich zum Nachdenken: Was ist der Mensch? Wie viele Gesichter sind in ihm verborgen?

In Heißes Blut ist der Konflikt der zwischen dem ortsansässigen traditionellen Gangster Vater Son und dem „härteren“ Kriegsflüchtling aus dem Norden Doyen Nam von zentraler Bedeutung. Entspricht dies der konkreten Realität in Korea oder ist es mehr eine Wertung: die aus dem Norden, die mehr Fremdheitserfahrungen gemacht haben, sind aggressiver?

Gebürtige Nordkoreaner, die in Südkorea aufgewachsen sind, wie Doyen Nam unterscheiden sich stark von Nordkoreanern, die erst spät aus Nordkorea geflohen sind. Denn erstere sind Vertriebene, die vor der Teilung oder noch während des Koreakrieges nach Süden gekommen sind. Sie wurden in der koreanischen Gesellschaft nicht diskriminiert. Sie stehen dem nordkoreanischen Regime eher feindselig gegenüber, weil die Kommunisten ihnen häufig das gesamte Vermögen weggenommen haben.

Unter den vielen Wirtschafts-Konglomeraten, die die Industrialisierung und Modernisierung in Korea vorangetrieben haben, kommen viele aus Nordkorea. Menschen aus dem Norden haben mehr von dem harten Blut der nördlichen Nomaden, was sie hart, stark und lebensfähig macht.

Insbesondere geht es um einen bestimmten Ehrenkodex unter Gangstern. Gibt es ihn auch in der Realität – oder ist das eher metaphorisch zu lesen?

So wie es in jedem Gefängnis eigene spezielle Regeln unter den Gefangenen gibt, gelten auch strenge Regeln in der Unterwelt. Und wo es eine andere Ordnung gibt, existiert ein anderer Moralkodex (ein auf seine Weise sehr ernster Moralkodex). Als ich Kellner im Nachtklub war, war ich überrascht zu erfahren, dass in der chaotisch wirkenden Nachtwelt sehr genaue und strenge Tributleistungen und Zahlungsmethoden existieren, ebenso wie Belohnungen und Bestrafungen. In der Welt der Gesetzlosigkeit, festigen sich nach einer Zeit des Chaos mit Hauen und Stechen eigene Ordnungsstrukturen, wie die Naturgesetze nach dem Urknall. Weil die Betreffenden – wie alle anderen auch – nicht für immer kämpfen können und am Ende mit Gegebenheiten leben müssen, die sie hassen.

Das Problem ist, dass die eigene Ordnung in kriminellen Organisationen und die Ordnung der normalen Gesellschaft sehr unterschiedlich sind.

Am Beispiel der Yakuza-Organisation in Japan kann man ableiten, dass die Yakuza intern ihrer eigenen Ordnung gehorcht, nach außen hin aber die Politik verfolgt, sich der allgemeinen Ordnung der Zivilgesellschaft unterzuordnen. Gemäß den Gesetzen der Yakuza ist es erlaubt, sich untereinander mit Schusswaffen zu bekämpfen, aber es ist absolut tabu, auf normale Bürger zu schießen. Das ist nicht recht, aber ein Kompromiss. Wie auch immer, es ist derzeit unmöglich, die kriminellen Banden vollständig loszuwerden, und wir müssen einen Weg finden, mit ihnen zu leben.

Im Hintergrund von Die Plotter und Heißes Blut wird koreanische Geschichte, mit oft recht präzisen historischen Angaben, erzählt.

Ja, die Handlung in meinen Romanen ist oft übertrieben oder verdreht die Tatsachen, aber natürlich liegen dem Ganzen auch reale Geschichten der koreanischen Gesellschaft zugrunde. Tatsächlich finden Attentate wie in Die Plotter vor entsprechendem Hintergrund zu allen Zeiten in der Vergangenheit und auch jetzt in allen Ländern der Welt statt. Sie werden jedoch als Unfall, Selbstmord oder natürlicher Tod getarnt oder die ganze Angelegenheit wird vertuscht und kommt gar nicht erst an die Oberfläche.

Und die Umstände der Zeit, mit denen die Verbrecher in Heißes Blut konfrontiert werden, sind real. In Korea gab es dreißig Jahre lang eine Militärdiktatur, und die Diktatoren statuierten gern Exempel in Schauprozessen, bei denen sie kriminelle Banden auslöschten, um die fragile Legitimität ihres Regimes zu verbergen. Nach dem Motto: „Wir sind nicht so böse Jungs. Hier sind schlimmere Gesellen. “ Etwas in der Art eben.

Halten Sie die Wiedervereinigung Koreas für möglich? Wird das in Ihrer Generation geschehen?

Ich denke, dass in unserer Generation eine Vereinigung stattfinden kann. Dies geschieht dann jedoch aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, nicht weil das gesamte koreanische Volk eine Reife der Wahrnehmung wie etwa Empathie entwickelt. Wie auch immer, nachdem die formale Vereinigung an erster Stelle steht, werden wir Tugenden für das Zusammenleben wie eben Empathie zu einem sehr hohen Preis lernen. Hat Deutschland nach der Vereinigung nicht eine ähnliche Situation erlebt?

Inwieweit limitieren gesellschaftliche Grenzen die Entfaltung einer reichen männlichen/weiblichen Gefühlswelt?

Angesichts der vielen Aussagen mit sozialem Bezug in koreanischen Zeitungen scheint es, dass die Rechte der Frauen in Korea noch nicht so ausgereift sind wie in Europa. Die ‚Me Too‘-Bewegung war in den letzten Jahren aktiv, ein Präsidentschaftskandidat kam wegen sexueller Belästigung seiner Sekretärin ins Gefängnis, und ein Bürgermeister von Seoul beging kürzlich Selbstmord. Um jedoch das von der Zivilgesellschaft gewünschte Maß an Frauenrechten zu erreichen, müssen die Bürger Koreas noch einen langen schmerzhaften Weg beschreiten. Dies bedeutet nicht, dass koreanische Männer immer noch ihre patriarchalische Autorität innehaben.

Die patriarchalische Autorität koreanischer Männer ist schon vor langer Zeit zusammengebrochen, zugleich sind die Frauenrechte noch nicht weit genug entwickelt, um die Zustimmung der Zivilgesellschaft zu erhalten. Es fühlt sich an wie eine Schaukel. Wenn man die eine Seite nach unten drückt, steigt die andere an, und umgekehrt. Ich weiß nicht, wie man die Schwankungen effektiv reduzieren kann, um sie friedlich und harmonisch zu gestalten. Wie alle Dinge in diesem Universum unterliegt auch das dem Schmetterlingseffekt der Chaostheorie und alles bedingt sich auf komplexe Weise gegenseitig. Dennoch glaube ich, dass die wellenartigen Schwankungen entsprechend der Natur der Dinge irgendwann in einen stabilen Zustand münden.

In Heißes Blut findet Huisu keine Möglichkeit, seine Liebe zu der beinahe einzigen weiblichen Figur des Romans, zu Insuk, auszudrücken. Er scheint in einem Panzer von männlichen Vorurteilen, patriarchalen Schranken und sozialer Diskriminierung gefangen. Umgekehrt sieht sich Insuk als Dienerin ihres Mannes und ist glücklich, wenn sie ihm die gebügelten Hemden hinlegen kann. Ist dieses – aus deutscher Sicht – sehr patriarchale, an strikte Rollenmuster fixierte Modell von Beziehung weit verbreitet in Korea?

Ihre Beobachtung, dass Huisu in männlichen Vorurteilen, patriarchalischen Barrieren und sozialer Diskriminierung gefangen ist, ist zutreffend. Der Hintergrund dieses Romans reicht von den frühen 70ern bis zu den frühen 90ern, und zu dieser Zeit bestanden koreanische Männer noch hartnäckig auf solch einem Rollenverständnis. Und nur wegen dieser Ausprägung von Männlichkeit, die in dieser Dummheit gefangen ist, konnte Huisu zum Protagonisten werden.

Aber es ist nicht so, dass Insuk den patriarchalischen Werten zustimmt oder sich als Dienstmädchen für ihren Ehemann betrachtet. Insuk ist vielmehr eine weise Frau, die versteht, wie man Männer täuscht und sie benutzt. Während die meisten Kerle in Heißes Blut wie großgewachsene, muskulöse Kinder erscheinen, so repräsentiert Insuk einen Charakter, der kühl und weise versteht, mit solchen Kindern auf seine eigene Weise umzugehen. Insuk tut einfach das, was die Männer brauchen. „Bügelst du gerne Hemden?” „Ich werde deine Hemden bügeln. Was ist so schwierig daran, ein Hemd zu bügeln?” So in etwa.

Es ist genau wie der Haupttrick meiner Frau, wenn sie mich wie ein Kind behandelt.

Insuk ist die Gewinnerin unter den gegebenen Bedingungen. Selbst in einer Zeit, in der Kinder verhungerten, zieht sie in ihrem Teenageralter als Haupternährerin der Familie ihre sieben jüngeren Geschwister auf, schickt sie an die Schule und bereitet ihnen den Weg für einen gewissen sozialen Aufstieg, während Huisu zur gleichen Zeit ins Gefängnis ging, trank, spielte und Schulden anhäufte. Im Ganoven-Milieu einer von Machos dominierten Hafenstadt in den 70er und 80er Jahren, ist das, was Insuk erreicht, an der Grenze des Möglichen. Insuk empfindet für alle Kriminellen in Guam Geringschätzung. Und gleichzeitig versteht sie es, ruhig ihre eigenen Berechnungen anzustellen. Ihr einziges Dilemma besteht darin, dass ihr Sohn Ami, dem sie nie mit kühler Vernunft begegnen kann, selbst zu den Gangstern gehört. Daher wird sie in diesen schicksalhaften Abgrund gerissen.

In einem Interview kritisieren Sie, dass CrimeFiction in Korea als minderwertige Literatur angesehen wird. Ändert sich etwas in der Wertschätzung von Crimefiction – auch durch Ihre Bücher, die sowohl internationales Ansehen als auch koreanische Literaturpreise gewonnen haben?

Koreas Mainstream-Literaturszene leistet hartnäckigen Widerstand gegen Kriminalromane und ähnliche Genre-Literatur. Aber die koreanische Filmindustrie liebt das Gangster-Sujet. Es gab eine Zeit, in der Ganovenfilme sehr beliebt wurden. Diese sind jedoch meistens Kriminalkomödien. Das Publikum ist immer begeistert von lustigen Geschichten. Aber das Niveau an Unterhaltung, welches die koreanischen Leser verlangen, ist erheblich gestiegen.

Egal, ob es sich um einen Kriminalroman oder einen Film handelt, um ein anspruchsvolleres Publikum zu erreichen, muss die Handlung sorgfältig gestrickt sein und ein beträchtliches Maß an philosophischem Gehalt bieten.

Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction-Romane usw., die so genannte Genre-Literatur, war in der Vergangenheit bei koreanischen Lesern immer beliebt und so ist es auch heute. Nur rein klassische Literaturmagazine oder Zeitungen behandeln sie nicht so.

Der Wind des Wandels begann auch in der reinen koreanischen Literatur zu wehen. Derzeit verschwimmen die Grenzen zwischen Genre- und purer Literatur, übernimmt das eine die Stärken des anderen. Solche Änderungen sind immer angenehm. Der Wind der Veränderung kann jedoch nicht durch mich aufgefrischt haben.

Gibt es literarische oder andere Vorbilder?

Es gibt kein besonderes Vorbild. Um genau zu sein, versuche ich lieber, mich dahingehend zu trainieren, alle Vorbilder abzustreifen. Im gleichen Atemzug bemühe ich mich auch, in allem ein Vorbild zu sehen, sei es ein Schmetterling, ein Bettler oder ein Kaiser.

Der tantrische Buddhismus hat eine besondere Meditationsmethode, bei der man sich bewusst zu etwas anderem wandelt. Über Monate und Jahre hinweg betrachtet man dann das Abbild eines Gottes und projiziert sich vermittels seiner Vorstellungskraft auf diese Gottheit. Sobald das Bewusstsein des Meditierenden sein Ego aufzugeben und ein anderes Wesen anzunehmen vermag, kann er nicht nur das Abbild Gottes, sondern auch alles andere werden.

Der wesentliche Kern dieser Meditationstechnik besteht darin, die Illusion dessen, was wir für unser Selbst halten, zu zerbrechen, um die Realität der Welt zu sehen. Überraschenderweise bietet diese Art der Meditation recht nützliche und praktische Hilfe für das Schreiben von Romanen. Denn wenn ein Schriftsteller diese Technik lernt, kann er alles werden, egal was.

Wenn ich lange konzentriert die Welt eines Romans betrachte, an dem ich arbeite, verlässt mein Bewusstsein manchmal die Realität und taucht gänzlich in den Kosmos des Romans ein. Es ist, als durchlebe man mit offenen Augen einen lebendigen Traum, wie der chinesische Philosoph Zhuangzi sagte.

Der Autor sieht, wie Blutgefäße sich weiten, wenn der Protagonist wütend wird, und er kann den Alkohol in seinem Atem riechen, wenn die Hauptfigur auf seine zerstörte Vergangenheit blickt und langsam ausatmet. Er spürt das Pochen eines Herzens, das unter dem Verlust seiner Liebe leidet, und auch den Schweiß, der von der Haut tropft, wenn eine Romanfigur gekränkt wurde.

Da die Welt jeden Tag besser läuft, unabhängig vom Willen des Autors, beginnen sich die Hauptfiguren und Charaktere des Romans zu diesem Zeitpunkt ganz von allein zu bewegen.

Der Schriftsteller ‚beobachtet‘ all das lediglich und tut eigentlich nichts. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, beginnt er, die Welt in und um den Protagonisten zu dokumentieren, indem er einfach ohne nachzudenken (wirklich ohne Gedanken) auf die Tastatur eintippt. Ich habe oft das Gefühl, dass ich immer denselben Satz mechanisch anschlage. Sobald man diesen Zustand erreicht hat, spielt es keine Rolle mehr, dass man dabei ist, einen Roman zu schreiben. Weil Romane so leicht zu schreiben sind, wie ein Witz.

Mein Hochschullehrer betete den Satz immer wieder herunter: „Schreibe keine Romane, lebe sie.“ Lange habe ich das Geheimnis dieser Worte nicht erkannt.

Was ist Ihrer Sicht nach ein literarisch guter Noir?

„Sind Sie ein Noir-Schriftsteller? Oder machen Sie Thriller? Oder sind Sie ein reiner Literaturautor?“ Mir werden oft viele solcher Fragen gestellt. Tatsächlich interessiere ich mich nicht sehr für das Genre oder die individuellen Merkmale des Genres selbst, und ich kenne diese auch nicht gut. Wenn ich es wagen darf, der Klassifizierung der Kritiker zu folgen, ist Das Kabinett ein Fantasy-Roman, Die Plotter ein Thriller, Heißes Blut ein Noir und meine Kurzgeschichten-Sammlung Zap reine Literatur.

Meiner Meinung nach ist der Anfang einer Geschichte wie ein Samen. Wenn man ihn also in den Boden sät, werden die Kartoffelsamen schließlich zu Kartoffeln und die Rebsamen entwickeln sich schließlich zu Weinreben. Ich denke, das Genre oder der Stil der Geschichte sind wie ein Keim, durch den die Geschichte von selbst die Hülle findet, die zu ihr passt. So wie Menschen Kleidung entsprechend des Anlasses wählen und tragen, aber niemand kann sich den Menschen passend zur Kleidung aussuchen. Tatsächlich treten alle möglichen Probleme auf, wenn ein Schriftsteller einen Kartoffelsamen nimmt und widerstrebend versucht, ihn zu einer Süßkartoffel zu züchten. Es gibt demnach nur eine Einteilung, die ich für Geschichten habe: Gute und schlechte Geschichten oder echte und falsche Geschichten.

In Heißes Blut gibt es eine ganze Reihe von Clown-Figuren. Als wir uns in Frankfurt kennengelernt haben, habe ich Sie auch ein wenig wie einen Clown erlebt. Wozu sind die Clowns notwendig?

Auf Partys hoffe ich, einen großartigen Clown abzugeben. Wer mag schon einen bedrängten Philosophen neben sich an der Theke oder einen melancholischen Schriftsteller, der von seinem eigenen Stil überwältigt ist? Wer sein Leben ernsthaft, einsam und quälend leben möchte, ist auf einer Party fehl am Platz. Der hat wohl bereits genug Zeit damit in seinem eigenen Keller verbracht. So gesehen sind Clowns tolle Leute. Weil sie lustige Personen sind, die sich selbst auf den Arm nehmen, um andere zu erheitern. Deshalb liebt jeder Clowns. Deshalb braucht jeder Roman einen Clown.

Ich mag es, der Clown zu sein. Aber je älter ich werde, desto schwächer werde ich darin, werde komplizierter, schwerfälliger und arroganter. Das ist problematisch. Das sollte nicht sein. Ich muss leicht wie eine Feder, simple und lustig werden. Ich möchte eine unbeschwerte Person sein, die jeder anstubst, anspricht, ins Gespräch verwickelt und ein wenig aufziehen kann. Wenn ich so einen Auftritt ohne weiteres selbst durchhalten kann, wird das Gewicht meiner Seele und meines Schutzpanzers, der mein Ego mit allen Mitteln verteidigt, geringer.

Eine Freundin aus dem Verlagsgewerbe, die schon ein paar Mal in Korea und Ostasien war, hielt die Koreaner für die „Italiener Ostasiens“: heitere, lustige Leute, die immer zu einem Scherz aufgelegt sind, und nicht alles so bürokratisch handhaben. Sehen Sie sich auch so?

Ich hatte in den letzten zehn Jahren viele Möglichkeiten, die Welt zu bereisen. Ich war mir vorher dessen nicht bewusst, aber ich fand heraus, dass Koreaner sehr seltsame Menschen sind. Ich habe auch gelernt, dass die größten und negativsten Kritiker Koreas Koreaner sind. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich meiner Heimat gegenüber auch sehr kritisch. In der Tat geizen Koreaner gern mit Lob für ihr Land.

Koreaner haben nach archäologischen Befunden bereits vor 10.000 Jahren auf der koreanischen Halbinsel gelebt, historische Belege sind etwa 5.000 Jahre alt. Koreaner waren ein Reitervolk, ja, Nomaden wie die Mongolen. Es ist eine Mischung von Nomaden aus dem Norden und Landwirtschaft betreibenden Stämmen aus dem Süden. Das scheint Koreaner von Chinesen, Japanern oder anderen Asiaten zu unterscheiden.

Nomaden mögen keine schematisierte Autorität oder Ordnung und sind wild, individuell und frei. Wie soll ich es ausdrücken, die Einzelnen sind gut als Krieger, taugen aber nicht als Soldaten in der Armee. Also ohne einen guten Anführer bleiben sie ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Aber wenn sie einen guten Anführer treffen, können sie so stark sein wie die Armee von Dschingis Khan.

Laut einer Statistik ergaben Satellitenaufnahmen, dass Korea das Land mit der schnellsten Mobilität der Welt ist. Natürlich ist alles in Korea sehr schnell. Koreaner sind im Allgemeinen fröhlich, energisch und sehr offen über ihre Gefühle. Gleichzeitig sind sie sehr hitzig und geradezu unhöflich kritisch. Vielleicht aufgrund der lange gehegten Ideologie des Konfuzianismus, haben Koreaner eine übertriebene Leidenschaft für Bildung, und sie bilden eine sehr wettbewerbsfähige Gesellschaft, weil jeder es hasst zu verlieren. Koreaner haben fast genetische Kreativität (weil sie nicht gleich oder schlechter stehen können als andere) und sie sind starrköpfig (denn niemand hört auf den anderen).

Es gibt jedoch Zeiten, in denen sich diese Starrsinnigen versammeln und eine seltsame Einheit bilden. Als das Land 1997 durch den IWF bankrott ging, holten alle das Gold aus ihren Häusern, sammelten 250 Tonnen Gold und tilgten damit die Staatsverschuldung.

Es scheint mir, dass Koreaner keine großartigen Berechnungen durchführen, wenn sie etwas anfangen. Positiv formuliert ist der Geist der Herausforderung stark, aber wir selbst sagen auch, dass wir den Kopf in den nackten Boden rammen. Während die Japaner zum Beispiel dazu neigen, akribische Marktforschung zu betreiben und vorauszuplanen, arbeiten Koreaner zuerst und denken dann. (Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass sich diese Draufgänger wenigstens im Nachhinein Gedanken machen.)

Natürlich stößt dieses rücksichtslose Vorgehen auf viele Herausforderungen. Da fragt dann ein müder Untergebener schon mal seinen Chef: „Wie lange muss ich das machen?“ und bekommt typischerweise als Antwort: „Hä? Natürlich, bis es geschafft ist.“ Ausländer halten dies für einen Witz, aber in Korea ist das nie ein Witz.

Und alle Koreaner trinken, singen und tanzen gern. Sie werden wahrscheinlich überrascht sein, wenn Sie erfahren, wie sehr sie es mögen.

Sie waren ja 2018 ein paar Tage in Deutschland. Was ist Ihnen aufgefallen?

Meine Frau sagt, sie fühle sich wohl in Deutschland. Hotels, Straßen, Restaurants sind komfortabel und gut für Reisen ausgelegt. Wenn ich mit meiner Frau nach Europa gehe, miete ich fast immer ein Auto und fahre von Ort zu Ort. Normalerweise legen wir je nach Reise zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer zurück. Kein geringes Herumtreiben. Mit dem Auto irgendwohin fahren, dort ein Hotel herauspicken und übernachten, so organisieren meine Frau und ich unsere Reisen. Auf unseren Europareisen sind wir oft durch Deutschland gefahren. Die naheliegenden Gründe sind, dass Deutschland mitten in Europa liegt und die Autobahnen in Deutschland so perfekt sind. Die Fahrkultur setzt weltweit Standards. Wenn ich auf der Autobahn fahre, spüre ich, dass schnelle und langsame Fahrzeuge ihre eigene Geschwindigkeit und ihren eigenen Rhythmus haben. Da gibt es ein großes kollektives Bewusstsein für die jeweils anderen Verkehrsteilnehmer und eine Ordnung, die in anderen Ländern nicht zu spüren waren. Zudem sind diese hervorragenden Autobahnen auch noch kostenlos.

Wenn ich während der Fahrt auf der Autobahn eine traumhaft schöne Landschaft sehe, kann ich problemlos dahin abbiegen, darin herumfahren und wieder zur Autobahn zurückkehren. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Autobahn, die sich wie ein Netz empfindlicher Blutgefäße im menschlichen Körper anfühlt, ganz Deutschland ermöglicht, sehr gleichmäßig und organisch zu atmen.

Zum Krimiblog „Recoil“ von Tobias Gohlis geht es hier. Seine Texte bei uns hier.