Zusammenschau eines zerstückelten Triptychons

Am 21.12.2020 strahlte 3Sat/ZDF aus: „Geheimnis der Meister – Bosch“, Teil einer aus den Niederlanden übernommenen Reihe. Zitat: „Ein kleines Team von Künstlern, Handwerkern und Wissenschaftlern erkundet die Geschichten hinter den Werken.“

Konkret stellte man sich die Aufgabe, ein kleines Bild Boschs möglichst originalgetreu nachzumalen. Meist „Der Hausierer“ genannt. Es gelang, wie vor 500 Jahren zu malen. Sogar der Rahmen wurde originalgetreu kopiert. Abschließend hieß es: „Wir können das Bild heute nicht mehr lesen, nicht verstehen, was er gemeint hat, es bleibt wohl ein Geheimnis des Meisters Hieronymus Bosch.“

Dem ist aber energisch zu widersprechen! Schon 2016, anlässlich des 500. Todesjahres dieses Malers, wurde propagiert, seine Motive nachzuahmen, obwohl die Bedeutung kaum begriffen wurde.

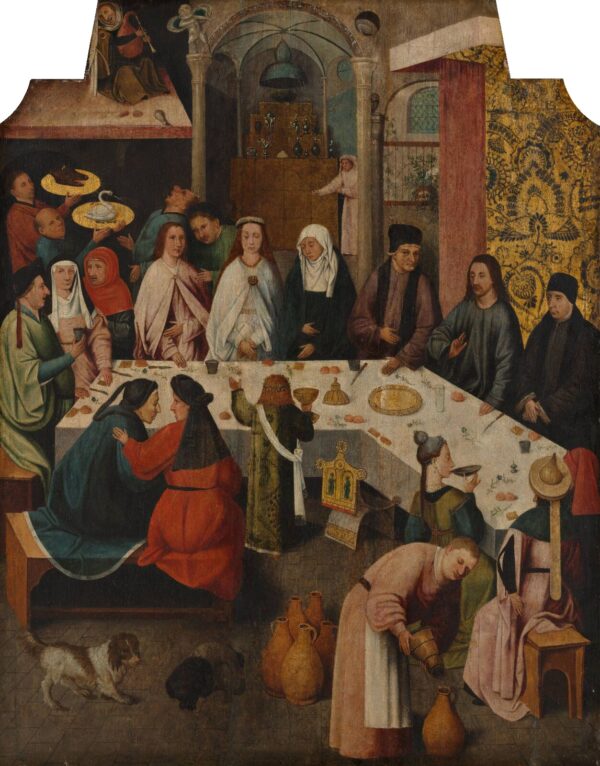

Man hätte auf das schlimme Schicksal dieses Bildes hinweisen sollen! Es war die Außenseite eines Dreitafelbildes, das in 5 Teile zerlegt worden ist. 4 Teile sind derzeit in verschiedenen Museen. Zweifelsfrei bewiesen hat man das durch Analyse der Jahresringe des Holzes, auf das gemalt worden ist (Dendrochronologie). Die Mitteltafel gibt es nicht mehr, doch ist ein Bild mit der „Hochzeit zu Kana“ in Rotterdam als gute Kopie zu betrachten. Überzeugend dargelegt durch Hartau, Johannes (2005): Das neue Triptychon von Hieronymus Bosch als Allegorie über den „unnützen Reichtum“. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 68, S. 305-338.

Offenbar sah man früher keinen inhaltlichen Zusammenhang. Der ist aber durchaus vorhanden! Ausführlich erläutert im 3. Band meiner Bosch-Trilogie mit dem Titel: „Jheronimus Bosch. Botschaft und Betrug“, S. 102-127. ISBN 978-3-9805217-4-1 Für weitere Publikationen über Werke dieses Malers „aus meiner Feder“ siehe die website: Hazeka.com

Im Folgenden eine Kurzfassung der hintergründigen Bedeutung dieses Triptychons – entschlüsselt mit Hilfe der sinnstiftenden Symbolik, die aus Boschs Gesamtwerk abgeleitet werden konnte.

Der „Hausierer“ (Außenseite) ist in einer Konfliktsituation, was viele Einzelheiten zeigen. Er blickt auf seine verlotterte Heimat zurück und scheut auch die Gefahren der Fremde. Er möchte zu Gott zurückfinden, wie im bekannten biblischen Gleichnis der verlorene Sohn zum Vater. So ist das Leben Pilgerweg und Kreislauf zugleich. Es gilt, den körperlich-weltlichen und den geistig-geistlichen Lebensweg zu vereinen! Im ursprünglichen Zustand des Triptychons war die Tafel mit dem Hausierer von der Mitte her aufzuklappen, was den Zwiespalt der Zentralfigur drastisch vor Augen führt. Diese subtile Symbolik lässt sich nicht mehr nachempfinden!

Auf der Außenseite schockiert ein Mann, der an ein augenscheinlich verlottertes Haus pinkelt. Über ihm ein Schild mit Schwan, gleich einem Wirtshausschild.

Irgendwer hat mal unbegründeter Weise behauptet, ein solches Schild würde ein Bordell charakterisieren, und viele Autoren haben das abgeschrieben. Aber der Schwan veranschaulicht Reinheit! Gegen diesen Anspruch wird hier allerdings verstoßen: Das Haus hat Bordellcharakter, obwohl mit einem Schwanenschild werbend! Bosch geißelte damit Heuchelei. Zur positiven Bedeutung des Schwans lassen sich viele Belege anführen.

In Westfriesland weisen Bauernhäuser nicht selten einen Schwanengiebel auf, analog zu Pferdeköpfen in Niedersachsen.

Auch wurde der Schwan mit Brabant in Verbindung gebracht, Boschs Heimat in engerem Sinne.

Der Schwanenritter Lohengrin wird dorthin gesandt, für die verleumdete Elsa zu kämpfen.

Das strahlende Weiß des imposanten Höckerschwans verstand man als Symbol für Reinheit. So wurde dieser Vogel ein Attribut von Jesu Mutter Maria.

Marienverehrung war ein wesentliches Anliegen der Schwanenbruderschaft, welcher Jheronimus Bosch als „geschworenes Mitglied“ angehörte. Jährlich gab es ein rituelles Festessen, zu dem ein junger Schwan gebraten wurde. Ein solcher wird auf der „Hochzeit zu Kana“ (siehe Mitteltafel) serviert! Allerdings neben einem Schweinskopf…

Das „Narrenschiff“ (linke Tafel oben) bedeutet eine törichte Kirche. Bewegung ist nicht erkennbar, statt Segel existiert nur eine Fahne. Der am Mast fixierte Maibaum täuscht Wachstum vor, ein eulenähnlicher Totenkopf hält Ausschau. In vielen Einzelheiten wird Fehlverhalten gezeigt. Das viereckige Tischbrett symbolisiert Gemeinschaft in körperlich-weltlicher Hinsicht. Die Menschen gieren nach Brot, Wein und Früchten. Vordergründig bedeutet das Völlerei und Wollust, in übertragenem Sinn ist Verfälschung der Eucharistie gemeint. In zentraler Position vergnügen sich Mönch und Nonne miteinander. Am Steuer ein Narr. Bei solcher Gier ist dem Steuermann übel geworden, er muss kotzen. Ein blutender Fisch als Gallionsfigur versinnbildlicht das Leiden wahren Christentums.

In diesem Narrenschiff scheint alles verkehrt, nur unter Aussteigern ist Nächstenliebe zu beobachten!

Vorn ging es ursprünglich weiter mit dem „Fassritt“ (linke Tafel unten). Ein Mann hat einen Trichter auf dem Kopf als Zeichen für geistige Entleerung. Sein Bauch gleicht einem Fass, und er reitet auf einem solchen. Lustige Gesellen schieben. Was vorn aus dem Loch spritzt, wird in einer Trinkschale aufgefangen. Wir müssen annehmen, dass der Dicke ins Fass pinkelt! Folglich wird hier gewissermaßen Wein in Urin verwandelt: beschämende, absurde Verkehrung der Eucharistie.

Der Schwimmer nahebei sieht nichts, seines verrückten Hutes wegen: ein Teller mit Gebäck, worin der Kopf eines Löffelreihers steckt. Die Vogel-Symbolik besagt, dass hier Geistiges aus Brot gebacken wurde: Auch das ist eine lächerliche Verkehrung der Eucharistie. Dieser Schwimmer möchte sich geistig orientieren, hat aber kein Ziel vor Augen. Andere Menschen müssten ihm helfen, damit sein Herumirren ein Ende hat.

Vier Kopfbedeckungen an diesem Gewässer veranschaulichen verschiedene geistige Bestrebungen: aufeinanderzu gerichtet und doch allesamt verkehrt.

Der Schuh auf halbtotem Baum bedeutet Protest gegen Unterdrückung, was aus der Perspektive unseres Malers auf die Herrschaft der Habsburger zu beziehen ist.

In rotem Luxuszelt bechert ein vornehmes Paar an rundem Tisch, wobei sich die Köpfe nahe kommen. Das spricht für eine geistige Beziehung – in übertragenem Sinn ist gemeint, dass sich der Adel geistliche Befugnisse anmaßt. Ein Gegenstück zu Mönch und Nonne, die sich im Narrenschiff weltlich vergnügen. Beides sind verkehrte Bemühungen, Mängel zu beheben.

Die „Hochzeit zu Kana“ (Mitteltafel, Kopie) irritiert sehr. Hier geschah das erste Wunder Christi: Verwandlung von Wasser in Wein ‒ eigentlich in höhere Qualität. Aber der Kellermeister füllt die Krüge in anzüglicher Haltung, als wolle er urinieren (vgl. „Fassritt“)! In der Gesellschaft erkennt man Jesus und wohl auch seine Mutter sowie das Brautpaar. Andere Personen befremden, vor allem das feierliche Kind, das mit erhobenem Kelch auf Abendmahl und Eucharistie verweist. Herbei getragene Braten symbolisieren Verwandlung von Geist in Körper bzw. umgekehrt. Die völlig irreale Architektur im Hintergrund kann nur übertragene Bedeutung haben.

Der Mann links oben ist ein Gegenspieler zum Kellermeister, mit seinem Dudelsack veranschaulicht er geistige Entleerung, und auch sein Krug läuft aus.

Die geflügelte Amor-Statue sendet einen Pfeil nach einer sich verkriechenden Gestalt und trifft deren Gesäß: Illusion einer Geist und Körper verbindenden Liebesbeziehung.

Der rosa gekleidete Mann zeigt auf ein fleischliches Gebilde, das Merkmale einer weiblichen Brust und auch einer Vulva hat. Das ist der Mittelpunkt eines erdbraunen Altars, wo Fruchtbarkeit als Ziel der Ehe propagiert wird. Anthropomorphe Tonwaren veranschaulichen, dass es hier bloß um den Körper der Menschen geht – ohne den geistigen Faktor ist kein echter Aufschwung möglich.

Weiter rechts blickt man in einen Hof: Die Menschen dort sind von der Hochzeitsgesellschaft ausgeschlossen. Was geschieht, wenn man den roten Vorhang zuzieht? Erst werden die Personen hinter dem Gitterfenster unsichtbar, dann auch Christus! Wie kann das gemeint sein: Christus nicht mehr sichtbar? Die biblische Episode der „Hochzeit zu Kana“ berichtet keineswegs davon, dass Christus zeitweilig abwesend gewesen sei. Wir müssen annehmen, dass Boschs Darstellung zeitlich weit darüber hinausgeht: Er zeigte Konsequenzen für seine eigene Epoche auf!

Der rote Vorhang und die goldene Tapete scheinen Christus zu halbieren. Den Heiland mit der Sonne zu vergleichen ist üblich, hier sieht es allerdings so aus, als wüchse das schwarze Pflanzenmuster aus seinem Kopf. Den Sinn erschließt Christi Gleichnis vom wahren Weinstock. Damit meinte er sich selbst, Gottvater ist der Winzer. Er reinigt jede Rebe, damit sie mehr Frucht bringt. Wer Gottes „Wort“ aufnimmt, wird rein. Die Reben bedeuten die Gläubigen. Sie können nur Frucht bringen, wenn sie am Weinstock bleiben. Andernfalls werden sie weggeworfen, verdorren und werden verbrannt.

Mit der Tapete hat Bosch die geistige Entwicklung des Christentums gemeint, das im Abendland hauptsächlich in zwei Richtungen mündete. Der schwarz gekleidete Nachbar Christi, von dessen Schulter aus Fragmentarisches zu wachsen scheint, entspricht der katholischen Richtung. Der Mönch gegenüber entspricht der protestantischen Richtung, ist vom Typ Luther. Der Vorhang illustriert also, was von Christi Lehre weggenommen wurde – und die Tapete, was hinzugekommen ist. Beide Vorgänge haben das ursprüngliche Christentum entstellt: eine brisante Aussage!

„Die Hochzeit zu Kana“ behandelt also den Problemkreis von Liebe, Ehe, Fortpflanzung im Hinblick auf die Entwicklung des Christentums. Geschildert sind viele Facetten der Liebe und ihre Konsequenzen (vgl. Platons „Gastmahl“). Um die religionshistorische Dimension voll zu erfassen, ist zu berücksichtigen, dass Bosch in gesellschaftlichem Zusammenhang „Mann und Frau“ als Gleichnis für „Obrigkeit und Gemeinde“ darstellte. Harmonie ist anzustreben: zwischen Geist und Körper bzw. geistlichem und weltlichem Bereich; zwischen Mann und Frau bzw. Obrigkeit und Gemeinde; zwischen Gott und der Menschheit.

Auf diesem hochkomplizierten Gemälde hat Bosch Veränderungen des Christentums aufgezeigt, die jedenfalls teilweise nicht gutzuheißen sind. Was sich am Ende des Mittelalters vorbereitete, führte bald nach seinem Tod zum Auseinanderbrechen der abendländischen Christenheit. Allerdings ist zu betonen, dass Bosch nie ausschließlich Negatives gemalt hat: Im Zentrum dieses Bildes steht ein Kind als feierlicher Hoffnungsträger einer neuen, besseren Zeit.

„Tod eines Habgierigen“ (rechte Tafel): Ein Ritter hat seine Rüstung abgelegt, liegt sterbend im Bett, was als unrühmlich galt. Er starrt nach der Tür, durch die der personifizierte Tod tritt. Obwohl vom Todespfeil bedroht, langt der Ritter nach dem Geldsack, den ihm ein froschmäuliger Teufel präsentiert. Demgegenüber möchte der Schutzengel des Sterbenden dessen Blick aufwärts lenken: zu dem kleinen einzigen Fenster, woher das Licht kommt, zu Christus, der dort leibhaftig am Fensterkreuz hängt! Das Beispiel des Erlösers verheißt Auferstehung vom Tode und himmlisches Leben. Doch immer noch giert der Sterbende nach irdischem Reichtum. Ein äffischer Teufel mit Feuerkessel scheint den Sieg davonzutragen.

Nur ein Priester ist da, geistlichen Beistand zu leisten. Aber auch der strebt nach Reichtum. Das Gold zirkuliert zwischen weltlicher und geistlicher Macht, man nimmt es sich gegenseitig ab. Der Ritter will damit gewissermaßen im Himmel, der Priester auf Erden Einfluss gewinnen. Wir sehen einen sog. „Tetzelkasten“: Dieser Priester handelt mit Ablassbriefen: ein Missbrauch, welcher Luthers Protest und damit die Reformation auslöste. Habgieriger Ritter und geiziger Priester halten wie Puppen den teuflischen Kreislauf des Geldes im Schwung.

Dieses Dreitafelbild ist durchaus ein stimmiges Ganzes. Die Szenen mit Narrenschiff und Fassritt verhalten sich wie die Geistlichkeit zum Adel. Mönch und Nonne gieren nach Brot, das adlige Liebespaar nach Wein. Der Braten auf dem Schiffsmast war ein Vogel, im Gebäck auf dem Hut des Schwimmers links vom Zelt steckt ein Vogelkopf. Der gleiche Typ Trinkschale kommt auf der linken Tafel oben wie unten zweimal vor. Linke Tafel und Mitteltafel beziehen sich auf die Eucharistie. Raffinierte Querbeziehungen lassen sich auch zwischen mittlerer und rechter Tafel entdecken: Z. B. kontrastiert der Pfeil der Amor-Figur auf der linken großen Säule mit dem Pfeil des personifizierten Todes.

Zweifellos wurde Bosch der Ketzerei verdächtigt. Richtig ist, dass seine Weltanschauung nicht der des lateinischen Kirchenvaters Augustinus, sondern der des griechischen Kirchenvaters Origenes entsprach. Letzterer hielt ewige Verdammnis im Jenseits für unvereinbar mit Gottes Barmherzigkeit. Bosch hat zwar drastisch auf Fehlverhalten hingewiesen, aber alles symbolisch gemeint. Seine sog. „Höllen“-Darstellungen sind eher als „Fegefeuer“ zu bezeichnen: Es gibt immer einen Ausgang! Wer bereut, was er falsch gemacht hat, kann entkommen.

Auf der rechten Tafel seines einzigartigen „Garten der Lüste“ hat Bosch eine Art Testament gemacht. Konfrontiert mit dem Vorwurf, seine Botschaft sei unverständlich, weil er alles so tief verschlüsselt hat. Freilich musste er das tun, um sich und sein Werk nicht zu gefährden.

Der Boden der Kathedrale Sint Jans von ‘s-Hertogenbosch weist viele dekorative Grabplatten auf ‒ Derartiges sucht man vergeblich für diesen schon zu seinen Lebzeiten hochberühmten Maler.

Noch immer lieben die Leute das Äußerliche und wollen den tiefen Sinngehalt nicht wahrhaben. Noch immer dominiert die oberflächliche Auffassung, Boschs Werke seien weitgehend grotesk.

Denkbar aktuell ist sein Heuwagen-Triptychon: Blinder Hochmut, Heuchelei, Gier und Gewalt haben die Menschheit auf falschen Weg geführt. Viele leben in Wohlstand, aber wenn der Wagen so weiter rollt, verwandeln wir unseren himmlisch-schönen Planeten in ein höllisches Gefängnis. Dringend notwendig ist Kurskorrektur! Aber wie kann das gelingen, wenn Zusammenhänge so krass ignoriert werden, wie mit einigen Werken Boschs geschehen? Zerstückelt, verstümmelt, zerstreut und teilweise vernichtet! Am Ende ahmt man ein Fragment nach und glaubt, das Wesentliche zu erfassen…

Ulrich Fritsche

Zu weitern Artikeln von Ulrich Fritsche zu Bosch geht es hier.