Will Eisner – Der Pate der Graphic Novel

Eine große Monographie, eine Ausstellung und hier exklusiv ein Textauszug

Hier kommt noch größerer Vorspann. Aber Sie können ja schon den Textauszug lesen. Aus:

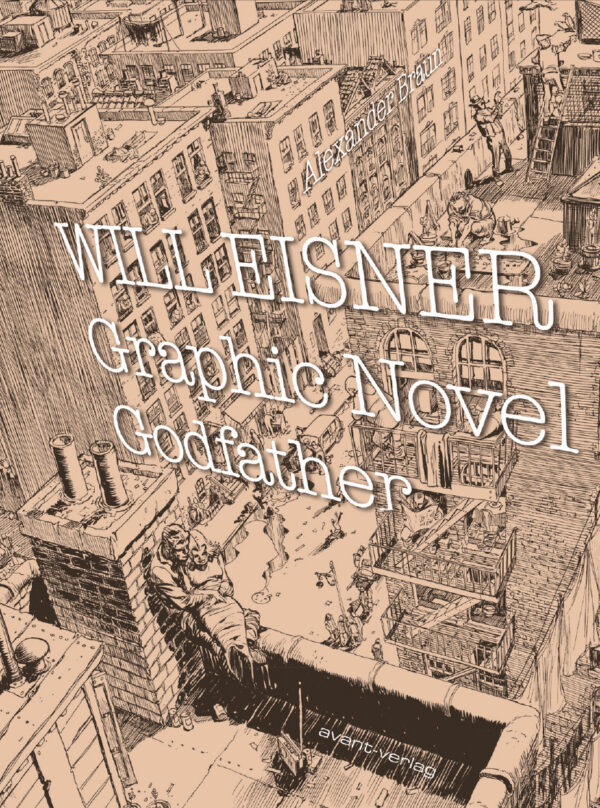

Alexander Braun: Will Eisner – Graphic Novel Godfather. Avant Verlag, Berlin 2021. 384 Seiten, Hardcover, durchgängig illustriert, 39 Euro.

Die jüdischen Aspekte – Ein Textauszug aus der Monographie von Alexander Braun

Im Jahr 1918 suchte die »Spanische Grippe« die Welt heim: die verheerendste Influenza-Pandemie der Menschheitsgeschichte mit geschätzten 30 bis 50 Millionen Toten. Da der Erste Weltkrieg in sein letztes, entscheidendes Jahr ging und alles Deutsche in den USA wenig gut gelitten war, schossen Gerüchte ins Kraut, das Virus sei von Deutschland aus in die Welt getragen worden. Selbst Kopfschmerztabletten der Firma Bayer wurden ab sofort sehr kritisch angesehen. Vielleicht enthielten sie ja das Virus? Allerdings starben auch im Deutschen Reich fast eine halbe Million Menschen: schwer zu erklären, warum sich der vermeintliche Täter selbst vernichten sollte? Nein, die Deutschen hatten keine biologische Waffe geschaffen, es war einfach nur ein neues aggressives Virus. Will Eisner war da nicht einmal zwei Jahre alt.

Zwischen 1344 bis 1353 entvölkerte das Bakterium Yersinia pestis halb Europa: 25 Millionen Menschen, ein Drittel der europäischen Bevölkerung, fiel dem »Schwarzen Tod« zum Opfer. Weit entfernt von Aufklärung und moderner Wissenschaft suchten die Menschen nicht bei Flöhen als Überträger die Ursachen der Pest – was zielführend gewesen wäre –, sondern vermu- teten Randgruppen der Gesellschaft als Täter. Allen voran wurde den Juden unterstellt, sie hätten Brunnen vergiftet. Alle mahnenden Worte, dass die Pest auch in Regionen Europas wüten würde, in denen gar keine Juden ansässig waren, und dass sie ja selbst zu den Opfern zählten, halfen nichts. Pogrome und Massaker an der jüdischen Bevölkerung fanden statt. Hohe geistliche und weltliche Würdenträger versuchten, schützend ihre Hand über die Juden zu halten: Papst Clemens VI. verfasste Bullen zu ihrem Schutz und drohte mit Exkommunikation der christlichen Täter. Peter IV. von Aragon, Albrecht II. von Österreich oder Kasimir III. von Polen versuchten, die jüdischen Mitbürger unter ihre persönliche Obhut zu stellen. Die enorme Sterblichkeit während der Pestjahre ließ jedoch auch die weltlichen und geistlichen Autoritäten erodieren. Besonders grausam wütete der Mob in Brüssel und Basel. In Mainz – damals die größte jüdische Gemeinde in ganz Europa – griffen die jüdischen Bürger erst zur Selbstverteidigung, dann jedoch, als sie unterlegen schienen, begingen sie kollektiven Selbstmord, indem sie ihre eigenen Häuser anzündeten. Weitere große Pogrome ereigneten sich in Köln, Freiburg im Breisgau, Augsburg, Nürnberg und Regensburg. Lokalfürsten und Bürger machten sich die enthemmten Gewaltexzesse zunutze, indem sie sich zum Beispiel auf diese Weise ihrer Schulden entledigten. Waren die Gläubiger und ihre Familien erst ermordet, erlosch zwangsläufig auch der Schuld- schein. Jüdische Wertgegenstände und Häuser wechselten zudem geräuschlos ihre Besitzer.

Das Mittelalter des 14. Jahrhunderts erscheint weit entfernt und dunkel. Heute fliegen wir auf den Mond, surfen im Internet und sind jederzeit im Bilde über alles, was an anderen Orten der Erdkugel geschieht. Nie war eine Menschheitsgeneration so gut informiert, global vernetzt und so komplex in seinen Diskursen. Wenn jetzt also – ziemlich genau 100 Jahre nach der Spanischen Grippe – wieder ein besonders aggressives Virus auftreten wür- de, dann wären wir besonnen und würden der Wissenschaft alle Ressourcen zur Verfügung stellen, schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist tatsächlich im Angesicht der Corona-Pandemie 2020 geschehen. Allerdings gingen zeitgleich – insbesondere in den westlichen Demokratien – Millionen Bürger auf die Straße, um gegen eine vermeintliche Weltverschwörung zu protestieren. Der Microsoft-Gründer Bill Gates soll dabei eine Schlüsselrolle spielen und das Corona-Virus in einem geheimen Labor gezüchtet haben.

Schnittmenge all dieser Verschwörungsmythen ist stets die Idee einer einflussreichen, weltweit operierenden »Elite«, die bereits einen Staat im Staat errichtet habe (»deep state«), um eine neue Weltordnung zu errichten. In diesem Zusammenhang wird auch die alte Mär von der jüdischen Weltverschwörung wieder aufgewärmt und die Lektüre der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion empfohlen: ein nachweislich gefälschtes und schon seit den 1920er-Jahren entlarvtes Pamphlet aus dem zaristischen Russland des frühen 20. Jahrhunderts. Die Anhänger der QAnon-Bewegung glauben gar, dass Kinder von Satanisten entführt und ermordet würden, damit jene ominöse Elite deren Blut trinken kann. Dieses mehr als krude Gedankengut fußt verblüffend identisch auf mittelalterlichen Verschwörungsmythen. Im Hexenhammer von 1486 etwa wird behauptet, Juden und Hexen würden beim Hexensabbat christliche Kinder töten, um aus deren Körpern »Hexensalbe« zu gewinnen.

Das alles beleidigt die Intelligenz eines aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert und könnte komplett vernachlässigt werden, wenn es nicht in einer so langen und unheilvollen Tradition stehen und noch immer eine verblüffende Wirkmächtigkeit entfalten würde. Es ist diese seltsame Hilf- und Ratlosigkeit gegenüber Dummheit, Lügen und Antisemitismus, die auch Eisner immer wieder in seinem Werk umgetrieben hat: Können Menschen nicht einfach anderen Menschen begegnen und sie danach beurteilen, was sie tun und was sie sagen, statt sie von vornherein wegen ihrer Hautfarbe, Religion, Sexualität oder ihres Aussehens abzuqualifizieren?

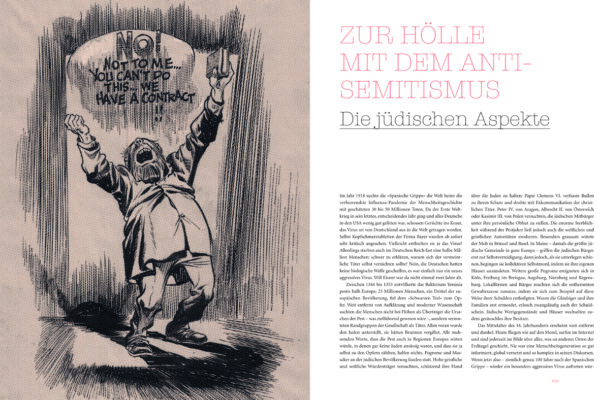

Will Eisner brachte das in einer der Schlüsselszenen seiner autobiografischen Graphic Novel Zum Herzen des Sturms auf den Punkt: Eisner begegnet dort – noch vor dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg – seinem alten Freund Buck. Als Kinder sind Will und Buck unzertrennlich gewesen, waren zusammen auf der Highschool und haben ihre Freizeit miteinander verbracht (sogar ein Segelboot gebaut). Jetzt laufen sie sich in New York auf der Straße zufällig in die Arme. Es fängt an zu regnen und sie setzen sich in eine Cafeteria, um euphorisch in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich, bis sie auf das Thema Krieg zu sprechen kommen. Als Eisner seine gerade glücklich gestartete Karriere erwähnt und befürchtet, der Krieg könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen, lehnt sich Buck selbstgefällig zurück und doziert: »Ich bin sicher, Du kommst da drum rum. Die meisten Juden umgehen doch die Einberufung.« Eisner ist entsetzt. Er versucht zu kontern, dass das Blödsinn sei, aber Buck redet sich in Rage: »Was meinst Du wohl, warum Hitler die Welt von den Juden befreien will? Die fügen sich nicht so ein wie wir! Die zerfressen jede Gesellschaft, die sie befallen. Und jetzt treiben sie Amerika in einen Krieg mit Deutschland! Ein Komplott, das die jüdischen Bankiers ausgeheckt haben. Aber eins sag ich Dir … die Juden hier im Land müssen nicht mehr lange warten! Bald fliegt alles auf und … aber Schluss mit der Politik … Was hältst Du davon, nächste Woche mal zu uns zum Essen zu kommen?« Buck erhält keine Antwort mehr. Eisner hat entgeistert seinen Mantel angezogen, das Café verlassen und bahnt sich im strömenden Regen seinen Weg nach Hause.

Hier ist auf kleinstem Raum das gesamte antisemitische Programm enthalten: Juden fügen sich nicht ein. Juden sind wie Ungeziefer, das eine Gesellschaft »befällt«. Und es existiert ein Komplott, ein Staat im Staat, der von jüdischen Bankiers finanziert wird. Bezeichnend ist, dass Buck offensichtlich einen Unterschied zwischen dem privaten Juden Will Eisner macht, seinem Freund aus Kindertagen, den er gerne zu sich zum Essen einlädt, und dem Juden als Abstraktum. Wer oder was ist das, »die Juden«? Woher stammt die Weisheit, was »die Juden« so machen? In Bucks Gedankengut kulminieren alle irgendwo aufgeschnappten antisemitischen Stereotype und stehen dann offensichtlich in seiner Wahrnehmung nicht im Widerspruch zu seinem alten Freund Will. Dass Will sich vor dem Wehrdienst drücken wird, ist aus- gemachte Sache, weil »die Juden« das so machen. Dennoch darf der Jude Will zum Essen kommen. Eisner mag sich mit solchem Unsinn nicht auseinandersetzten und geht. Vielleicht fühlt er sich ja gar nicht in erster Linie als Jude, sondern als Amerikaner, der in Williamsburg, New York City, zur Welt gekommen ist?

Die ganze Perfidie des Antisemitismus offenbart Eisner dann acht Seiten später. Da sitzt er mit seinem Geschäftspartner Everett »Busy« Arnold zusammen beim Lunch. Everett ist – ebenso wie das Zeitungs-Syndikat – angesichts von Eisners Einberufungsbescheid zutiefst besorgt über ihre wirtschaftliche Zukunft. The Spirit ist erfolgreich gestartet, gerade geht es richtig gut los, und Eisner, die unersetzliche Triebfeder des Unternehmens, soll in den Krieg ziehen. Das geht nicht. Inakzeptabel. Everett berichtet, dass es im Syndikat Personen gibt, die ziemlich gute Beziehungen hätten und dass man gemeinsam was drehen könnte, um Eisner da wieder rauszuboxen. Aber Eisner will gar nicht von seiner Einberufung befreit werden. Er fühlt sich jung, er will echtes Leben spüren und seiner Pflicht als Amerikaner nachkommen. Everett redet ihm weiter ins Gewissen: Will könnte sein Leben verlieren. Aber Eisner hat sich entschieden: »Ich werde gehen!« Der Lunch ist beendet, Eisner zieht den Mantel an, Everett leert sein Glas und schickt dem Zeichner kopfschüttelnd einen abfälligen Kommentar hinterher: »Juden«.

Eisner kann es drehen und wenden, wie er will, egal, wie er sich entscheidet, selbst wenn er sich als pflichtbewusster Amerikaner erweist, sein Umfeld klassifiziert ihn weiter ausschließlich unter dem Aspekt »Jude«. Es ist nicht seine Persönlichkeit, die bewertet wird, sondern seine vermeintliche unabänderliche Natur, in eine jüdische Familie hineingeboren zu sein. Drückt er sich vor der Einberufung, ist das »typisch Jude«, verhält er sich patriotisch, sogar gegen seine wirtschaftlichen Interessen, so ist das auch »typisch Jude«. Zu allem Überfluss lebt Eisner seinen Glauben noch nicht einmal aktiv. Er ist säkularisiert und beschreibt sich später als »humanistischer Atheist«.

Den Wurzeln des Antisemitismus in ihrer ganzen Komplexität nachspüren zu wollen, würde hier den Rahmen sprengen. Aber es sei darauf verwiesen, dass der Hass auf Juden eine mehr als 2.500 Jahre alte Tradition hat. Schon während der Antike wurde das Judentum angesichts seiner exotischen Rolle als mono-theistische Glaubenslehre angefeindet, die im Widerspruch zu den Vielgöttern der Griechen und Römer stand. Die überwiegende Zahl der Weltreligionen von Asien über Afrika bis zu den heidnischen und keltischen Religionen Nordeuropas waren polytheistisch geprägt. Als sich dann im ersten nachchristlichen Jahrhundert das Christentum etablierte und 380 n. Chr. Staatsreligion des Römischen Reiches wurde, blieben die Juden als Feindbild erhalten, weil sie Jesus von Nazaret nicht als Messias und Sohn Gottes anerkannten. Mit der Christianisierung Europas und dem Absolutheitsanspruch des Papstes stellte das Beharren des Judentums auf dem Alten Testament und die Ablehnung des Neuen Testaments zwangsläufig das Wahrheitsmonopol der römisch-katholischen Kirche in Frage. Eine Verfolgung jüdischer Mitbürger – was nicht selten mit weltlichen und ökonomischen Interessen Hand in Hand ging – wurde als eine gerechte »Strafe« für anhaltende »Gotteslästerung« legitimiert. In der Zeit nach der Aufklärung vermengte sich der religiös motivierte Antisemitismus mit nationalistischen und sozialdarwinistischen Motiven zu einem »Rassenantisemitismus«, der während des Dritten Reichs zur systematischen Verfolgung und zum Holocaust führte. Diese Eskalation des Antisemitismus zu einem Völkermord kam – bittere Ironie der Geschichte – zu einem Zeitpunkt, als die Juden (zumindest in der westlichen Kultur) so säkulari- siert und assimiliert waren wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Als die Gesellschaften auf dem besten Weg waren, die Frage der Religion durch die Frage der Weltanschauung zu ersetzten, begannen die Nationalsozialisten damit, kleinteilige Rassenideologie zu betreiben: ein Todesurteil für circa sechs Millionen Menschen in Mittel- und Osteuropa. (…)

Am Beispiel von Eisners Kindheit und Jugend lässt sich das Ringen um den sozialen Aufstieg – raus aus dem Ghetto – exemplarisch nachvollziehen. Die Eisners hingen auf der Nahtstelle zwischen Proletariat und unterer Mittelschicht fest. Die berufliche Erfolglosigkeit des Vaters zog sie immer wieder zurück ins alte Milieu (bis Will Eisner als ältester Sohn Karriere machte, dann gelang ihnen der Absprung). Der Umzug der Familie in die Bronx (der berüchtigte Niedergang des Viertels setzte erst in den 1960er-Jahren ein – Eisner beschreibt ihn in der Graphic Novel Dropsie Avenue) stellte für die Eisners einen Aufstieg vom Tenement-Milieu in die untere Mittelschicht dar. Die spätere Rückkehr ins südliche Manhattan entsprach wieder einem Abstieg. Das Viertel in der Bronx, in das die Eisners zogen, war von Einfamilienhäusern geprägt, brachte aber neue Probleme mit sich: Während sie in Williamsburg oder in der Lower East Side Juden unter Juden waren, wurden sie jetzt als »die Juden« wahrgenommen, als Eindringlinge, die hier nicht hingehörten. Für den Mittelstand waren sie nicht willkommene Emporkömmlinge und schnell sehnte sich Eisners Mutter zurück in das alte Milieu, in dem sie unter ihresgleichen waren.

Eisners großes Verdienst ist, dass seine Graphic Novels alle diese disparaten Aspekte beinhalten und darstellen, ohne sie pädagogisch erläutern zu wollen. Eisner erzählt schlichtweg das, was er erlebt hat. Er betreibt weder Propaganda für eine bestimmte Sache, noch möchte er den nicht eingeweihten Leser an die Hand nehmen und ihm jüdisches Leben erklären. Er meidet das spezifisch Jüdische nicht, noch sucht er es. Es liegt offen da, weil es Eisners sozio-kultureller Hintergrund ist, und er sich auch als Chronist versteht. Warum sollte Eisner von einem katholischen Milieu erzählen, wenn seines ein jüdisches war? Eisner verdichtet Erlebnisse in bildlicher Form, aber er instrumentalisiert sie nicht. Ein Beispiel: In Zum Herzen des Sturms beginnt Eisner eine neue Erinnerungsepisode mit einer Prügelei in seiner Jugend mit Jungen aus der Nachbarschaft in der Bronx. Rechts im Hintergrund sind Tenement-Häuser zu erahnen, links stehen Einfamilienhäuser. Das Setting entspricht eben jener Nahtstelle zwischen den Milieus, an der entlang sich die Eisners jahrelang bewegten. Die Schlägerei findet auf angehäuftem Unrat statt. Eisners Gegner ist jener Buck, der ihn später als Erwachsener Anfang der 1940er-Jahre in einem Kaffeehaus mit antisemitischen Vorurteilen bombardieren wird. Eine Hand von Buck ist gen Himmel gestreckt: eine eher ungewöhnliche Körperbewegung während einer Schlägerei. Eisner legt es hier ikonografisch ganz offensichtlich darauf an, dass beim Leser Eugène Delacroixs berühmtes Gemälde Die Freiheit führt das Volk von 1830 aufblitzt. (Wenn es das nicht tut, ist es auch egal, dann handelt es sich einfach nur um eine Schlägerei.) Wenn es das aber tut, transzendiert die Szene zu einer überzeitlichen Metapher für den Kampf um Freiheit und Eisners Sehnsucht, einen Platz im Leben zu finden, der nicht von antisemitischen Vorurteilen verstellt ist. Eisner geht bei seiner Komposition so klug vor, dass er sich ganz ausdrücklich nicht selbst in der Rolle der Marianne mit erhobenem Arm inszeniert, sondern seinen Gegner Buck. Das beugt jeder Art von Heroisierung und Pathos vor. Eisner möchte, dass die Assoziation zum Bild von der Freiheit geweckt wird, aber er möchte nicht derjenige sein, der das Volk anführt.

Delacroixs berühmtes Gemälde handelt von der sogenannten Julirevolution in Paris 1830. Die reaktionäre Politik Charles X. versuchte die alte Position des Adels vor der Revolution von 1789 wiederherzustellen. Das ließen sich die Bürger von Paris nicht gefallen und gingen erneut im wörtlichen Sinn »auf die Barrikaden«: 6.000 von diesen gab es während der gewalttätigen Ausei- nandersetzungen in der Stadt. Am Ende siegten die Bürger, die Freiheit, und die Bourbonen waren endgültig gestürzt. Es war eine weitere nötige Revolution im Zuge der Revolution 41 Jahre zuvor. Die Freiheit war eben nicht automatisch für alle Zeit errungen, sondern musste aufs Neue erkämpft werden. Auf Amerika übertragen bedeutete das, dass es – in Eisners Augen – auch im »Land der Freien« einer ständigen Erneuerung bedurfte, um wirkliche Freiheit zu erlangen. Ethnische und religiöse Ressentiments und die Knute des Kapitalismus hatten die hehre Idee von der Freiheit zu einem bloßen Versprechen verkümmern lassen. Freiheit war eine Behauptung, aber nicht die Realität. (…)

Die dramatisch inszenierte Szenerie von Eisners Straßenkampf blitzt lediglich am Anfang der Episode für einen Moment auf, als der nun erwachsene 25-jährige Rekrut aus dem Zugfenster schaut und die Erinnerung vor seinem inneren Auge Gestalt annimmt (vgl. Seite 277). Gleich im nächsten Panel ist der dramatische Haufen (Eisners Barrikadenkampf ) verschwunden. Die Kinder ringen ebenerdig miteinander und Eisners Mutter überragt sie alle mit ihrer Körpergröße. Der »Kampf um die Freiheit« schrumpft zurück auf realistisches Maß. Auf den folgenden Seiten erzählt Eisner dann, wie er und Buck dicke Freunde werden, während sein Vater kritisch nachfragt, ob Bucks Familie wisse, dass Will Jude ist. Will ist entrüstet und empört sich: »Jude! Jude! Du denkst immer nur daran! Sie haben nie gefragt!« Wills Argumente sind gar nicht schlecht: »Ich bin mehr Amerikaner, als sie es sind! Ich bin kein Stück weniger wert als sie. Schließlich sind sie aus Deutschland hergekommen, also sind sie Einwanderer. Ich bin hier geboren! (…) Machen wir uns unseren Ärger nicht selbst, indem wir danach suchen? Das hier ist nicht die Alte Welt, Pa!« Vater Eisner verstummt und lässt seinen Sohn gewähren. Er kennt eine andere Realität und weiß, dass der 16-Jährige enttäuscht werden wird. Es ist März 1933. In seiner Hand hält Sam Eisner eine Zeitung mit der Schlagzeile, dass Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hat.

Eisners Erzählweise ist so zwingend, weil sie nonchalant ist. Eisner überlässt es dem Leser, wie tief er in die Materie eindringen will. Je gewissenhafter und wahrhaftiger Eisner seine Erzählung anlegt, desto mehr potentiellen Tiefgang gewinnt sie. Aber das ist nur ein Angebot. Eisner sieht es seinen Lesern nach, wenn sie nur an der Oberfläche bleiben wollen. Dort verortet er die Emotionen, das, was schnelle Wirkung erzielt. Die Mechanik, auf der die Emotionen beruhen, befindet sich darunter. Im besten Fall hat Eisner mit seiner Erzählung Interesse geweckt, und der Leser begibt sich auf die Suche nach Erkenntnis. (…)

Man kann einigen von Eisners Geschichten vorwerfen, dass sie zu emotional geraten sind, dass sie ein bisschen zu dick auftragen, mit Tendenz zu Pathos und Sentimentalität. Aber auch das ist eine Eigenart der jüdischen Kultur, des jiddischen Theaters und der jüdischen Protagonisten im Vaudeville. Hier neigen die Figuren zu Manierismen, um ihren Aussagen und Taten mehr Ausdruck zu verleihen. Was man Eisner nie vorwerfen kann, ist, dass er nicht wahrhaftig wäre.

Textauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlags aus:

Alexander Braun: Will Eisner – Graphic Novel Godfather. Avant Verlag, Berlin 2021. 384 Seiten, Hardcover, durchgängig illustriert, 39 Euro.