„Dieser Stadt fehlt die Demut“

„Dieser Stadt fehlt die Demut“

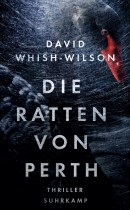

Je heller das Licht, desto dunkler die Schatten. Alf Mayer über David Whish-Wilson und „Die Ratten von Perth“.

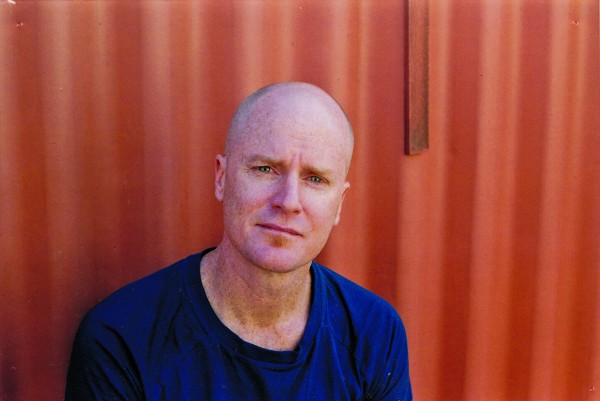

Was wusste Raymond Chandler von Los Angeles? Wir alle sind uns sicher: eine ganze Menge. Dieses Chandler-Gefühl, dass da ein Autor mit präzise bösem Strich das Bild einer ganzen Stadt auf die Seiten wirft, dieses leider doch ziemlich seltene Gefühl, das hatte und genoss ich beim Langstreckenflug nach Perth, Hauptstadt des Bundeslandes West Australia. Ich hatte es, weil ich im Flieger David Whish-Wilson las. Seine scharf geschliffenen, elegant-kühlen, noiren hardboiled-Romane lesen sich, wie Chandler über Los Angeles geschrieben hätte, wäre er ein wirklich politischer Kriminalautor gewesen. David Whish-Wilson ist es. Ihn nun hier in Deutschland begrüßen zu können, ist ein Gewinn für die Kriminalliteratur. Er ist ein kosmopolitisch gewandter, wacher Beobachter der Zustände in seinem Land, hat sich ausgiebig mit dessen Kolonial- wie Korruptionsgeschichte auseinandergesetzt, auch mit der Flüchtlingspolitik (hier sein CrimeMag-Essay „Salt Boy“); sein jüngerer Bruder Peter sitzt als Senator und finanzpolitischer Sprecher der Grünen für Tasmanien im australischen Parlament.

Dass ich überhaupt an Chandler denke bei einer Lektüre, das kann ich pro Jahr an den Fingern einer Hand abzählen. Zu oft wurden seither die Gemächer des Kriminalromans neu tapeziert, zu oft wurde er imitiert und nachgeahmt, zu sehr ist, was bei ihm neu war, längst Gemeingut und Standard. Als Kritiker versucht man, sich ein Sensorium zu bewahren, das im richtigen Moment und am richtigen Ort seismographisch genau ausschlägt und die eine Ausnahme anzeigt: das Original inmitten all der Nachahmungen, Nachzügler, Möchtegerns, Adabeis.

Die Lektüre von „Die Ratten von Perth“ (Originaltitel „Line of Sight“) im Flieger war solch ein Moment. Kühl, aber nicht unemotional, ein grimmiges Glühen, eine Unerbittlichkeit im Erzählstrom. Ohne Pose, ohne Fett oder Schnulze, mit Gefühl für Timing, Licht und Schattenwurf. Klasse Prosa, lakonisch und elegant. Fein abgewogen. Präzisionsarbeit. Klug, erdig, erwachsen, kein Firlefanz. Sonne fürs Kritikerherz.

Die Lektüre von „Die Ratten von Perth“ (Originaltitel „Line of Sight“) im Flieger war solch ein Moment. Kühl, aber nicht unemotional, ein grimmiges Glühen, eine Unerbittlichkeit im Erzählstrom. Ohne Pose, ohne Fett oder Schnulze, mit Gefühl für Timing, Licht und Schattenwurf. Klasse Prosa, lakonisch und elegant. Fein abgewogen. Präzisionsarbeit. Klug, erdig, erwachsen, kein Firlefanz. Sonne fürs Kritikerherz.

Kaputte Beziehungen, verlorene Werte

Das Stadtmotto von Perth lautet „Floreat“, lateinisch für „Sie möge gedeihen“. Es passt. Wie die Faust aufs Auge. Karl Marx war die ehemalige Strafkolonie einen Eintrag im „Kapital“ wert, wo ihm die „Swan River Mania“ und das damalige Besiedlungsfieber Exempel dafür sind, was geschieht, wenn der Kapitalismus seine Kohorten nicht unter Kontrolle hat (Kap. 25, Die moderne Kolonisationstheorie; es lohnt die ausführlichere englische Version). Bis heute schreibt dieses Phänomen sich mit Deregulierung und der großflächigen, rücksichtslosen Ausbeutung der Ressourcen fort. Nicht nur, aber vor allem im dünn besiedelten West Australien. Die Bodenschätze werden – kaum versteuert – nach China und Indien verschleudert, auch mehr als 50 Prozent der Agrarwirtschaft sind bereits in ausländischer Hand. Zigtausende Familien und ganze Kommunen werden vom FIFO-System ausgehöhlt und zerstört. FIFO bedeutet „Fly in, fly out“, neun Tage Arbeit in den entlegenen Mega-Minen-Käffern, wo in jeder Hinsicht die Sau abgeht, fünf Tage zuhause, unglaublich gut bezahlt, aber für den Preis kaputter Beziehungen und verlorener Werte. Ich habe Freunde, deren Söhne auf diese Weise Schweine geworden sind, nicht mehr erreichbar.

Der erste Bau in der Swan-River-Kolonie war ein Zuchthaus gewesen, erinnert der Polizist Frank Swann sich einmal, der Protagonist von „Die Ratten von Perth“, und setzt dann fort: „Und als die freien Siedler es nicht schafften, wurde die ganze Kolonie in ein Freiluftgefängnis verwandelt, bevölkert mit nichts als Verbrechern, Gaunern und Gesindel.“ Ähnlich äußert sich auch Alan Carter („Des einen Freund“, „Prime Cut“) in seinem Stadtporträt „Finstere Machenschaften in El Dorado“ (hier bei CrimeMag). Dort heißt es: „Selbst einige der legaleren Gebäude waren das Resultat von Reichtum, der im Laufe von zwei Jahrhunderten mittels Geldwäsche aus geraubten Ländereien, unterschlagenen Löhnen und gestohlenen Bodenschätzen entstanden war. Perths Skyline mochte sich ständig verändern, aber der Untergrund blieb der Gleiche: ein schmieriges kleines Reich von Räuberbaronen.“

Der erste Bau in der Swan-River-Kolonie war ein Zuchthaus gewesen, erinnert der Polizist Frank Swann sich einmal, der Protagonist von „Die Ratten von Perth“, und setzt dann fort: „Und als die freien Siedler es nicht schafften, wurde die ganze Kolonie in ein Freiluftgefängnis verwandelt, bevölkert mit nichts als Verbrechern, Gaunern und Gesindel.“ Ähnlich äußert sich auch Alan Carter („Des einen Freund“, „Prime Cut“) in seinem Stadtporträt „Finstere Machenschaften in El Dorado“ (hier bei CrimeMag). Dort heißt es: „Selbst einige der legaleren Gebäude waren das Resultat von Reichtum, der im Laufe von zwei Jahrhunderten mittels Geldwäsche aus geraubten Ländereien, unterschlagenen Löhnen und gestohlenen Bodenschätzen entstanden war. Perths Skyline mochte sich ständig verändern, aber der Untergrund blieb der Gleiche: ein schmieriges kleines Reich von Räuberbaronen.“

Perths Aggregatzustände: der Fluss, die Küste, die Ebene, das Licht

Im CBD, dem Central Business District von Perth, überragen heute die Hochhäusern der Minenkonzerne alles andere. Meile um Meile, als wäre es eine neue monströse Sorte von Schmeißfliegen, ziehen sich die Villen der „Millionaires Row“ den Swan River entlang Richtung Meer. Eigentlich unvorstellbar, dass für so viel Geld so protzig und zugleich eng aneinandergebaut wird wie hier. „Wir brauchen dringend eine Depression“, sagte mir der Taxifahrer, der mich vom Flughafen in die Stadt fuhr, „damit die Verhältnisse eine Chance haben, wieder einigermaßen ins Lot zu kommen. Dieser Stadt fehlt die Demut.“ Davon bekam ich dann in den folgenden Tagen eigene Anschauung genug, aber das ist eine andere Geschichte. Die traumhafte Weinregion südlich der Stadt am Margaret River auch, mit Weinstöcken bis an den türkisfarbenen Indischen Ozean, manchmal mit französischen Chateaus als Gutshaus.

Nur wenige Autoren haben sich so tief in ihre Stad vergraben wie David Whish-Wilson, sich so mit ihrem Ort beschäftigt, kaum einer kann solch ein Stadtporträt vorweisen, wie er es 2013 mit „Perth“ (New South Publishing) vorgelegt hat. Der schlichte Titel täuscht. Blendend geschrieben, verschränkt diese knapp 300seitige Stadtmonographie Kolonialismus, Verbrechen, Goldrausch, mining boom, Politik und Kultur mit Topographie und Ökonomie, illustriert mit literarischen und populärkulturellen Beispielen, bietet eine pralle Fülle an Material und verbindet all das mit eigenem Erleben, eigener Anschauung, biographischem Detail. David Whish-Wilson, dessen Vater aus Tasmanien kam, ist in Perth aufgewachsen, er schwamm im Swan River, seine Abenteuerspielplätze lagen im heute längst von der gefräßigen Stadt überwucherten Buschland. Die vier Buchkapitel sind in Perths Aggregatzustände gegliedert: den Fluss, die Küste, die Ebene, das Licht. Hier wie auch in seinen Kriminalromanen interessiert ihn der „noirische Kontrast“ zwischen Licht und Dunkel, dem deutlich Sichtbaren und dem im Schatten Verborgenen. Raymond Chandler war es, der bemerkte, dass die Schatten umso dunkler erscheinen, je heller das Licht ist.

Das eigene Land wieder so betreten zu können, als wäre es ein fremdes

„Perth, die einsamste Großstadt der Welt, 3000 Kilometer von der nächsten entfernt, weit hinter der Nullarbor-Wüste, wird gerne auch ‚City of Lights‘ genannt“, heißt es in den „Ratten“, „dies nicht wegen des dort tatsächlich sehr schönen Lichts, sondern weil der Astronaut John Glenn vor seiner Erdumkreisung 1962 die Bewohner Perths gebeten hatte, die Lichter brennen zu lassen, wenn er über sie hinwegflog, und danach gesagt hatte, der helle Lichtfleck in der großen Dunkelheit habe ihm Mut gegeben, habe seine Einsamkeit vertrieben, und sei es nicht großartig, dass die Bewohner der einsamsten Stadt der Welt und der einsame Astronaut einander Trost gespendet hatten?“ Trost und Licht, das sind die beiden Dinge, die in den „Ratten von Perth“ am schmerzlichsten vermisst werden. Doch erst noch einmal eine Kurve.

1984 verließ David Whish-Wilson Australien, ein Jahrzehnt lang zog er durch Europa, Afrika und Asien („bumming around“ nennt er es), arbeitete als Barkeeper, Schauspieler, Straßenverkäufer, Gärtner, Lehrer, Kammerjäger. Kam mit 29 zurück, gab Schreibkurse in Gefängnissen, lehrt nun Creative Writing an der Curtis University in Fremantle, dem Hafen von Perth.

1984 verließ David Whish-Wilson Australien, ein Jahrzehnt lang zog er durch Europa, Afrika und Asien („bumming around“ nennt er es), arbeitete als Barkeeper, Schauspieler, Straßenverkäufer, Gärtner, Lehrer, Kammerjäger. Kam mit 29 zurück, gab Schreibkurse in Gefängnissen, lehrt nun Creative Writing an der Curtis University in Fremantle, dem Hafen von Perth.

Der Zweck einer Reise, schrieb CK Chesterton einmal, liege nicht darin, den Fuß in fremde Länder zu setzen, letzten Endes gehe es nur darum, das eigene Land wieder so betreten zu können, als wäre es ein fremdes geworden. Reisen schärft den Blick, keine Frage. David Whish-Wilsons Erstlingsroman „The Summons“ (2006) spielte während der Nazi-Zeit in Berlin, war achtbar und für einen Australier erstaunlich. Der Quantensprung als Autor aber gelang ihm, als er sich seiner Heimatstadt zuwandte. „Die Ratten von Perth“ (Originaltitel: „Line of Sight“) ist der erste Roman einer Trilogie. Wer darin Frank Swann begegnet ist, wird auch „Zero at the Bone“ lesen wollen/ lesen müssen, das nächstes Jahr als „Die Gruben von Perth“ auf Deutsch erscheint, und dann noch das im Oktober 2016 herausgekommene „Old Scores“ (Alte Rechungen).

Der Fall Shirley Finn

Es ist ein geradezu archimedischer Punkt, den Whish-Wilson sich als Ausgangspunkt seiner Trilogie gewählt hat. Nämlich einen historischen, bis heute nicht vollständig aufgearbeiteten ungeheuren Kriminalfall vom 22. Juni 1975 – die wie eine öffentliche Hinrichtung inszenierte Ermordung von Shirley Finn, der stadtbekannten, bestens vernetzten Chefin eines Luxusbordells. Vier Schüsse in den Hinterkopf, eine „Bowlingkugel“-Exekution, die Leiche auf dem dem Grün des Royal Perth Golf Club zur Schau gestellt. Die Tat nie aufgeklärt. Jetzt, im September 2017 wird es dazu eine neue Untersuchung geben.

Bei David Whish-Wilson heißt die Tote Ruby Devine, mit vielen Fakten bleibt er nah an der Realität:

Bei David Whish-Wilson heißt die Tote Ruby Devine, mit vielen Fakten bleibt er nah an der Realität:

„Die Königin der Nacht, viermal in den Kopf geschossen. Eine Hinrichtung. Die Nachricht war keine Woche alt, und schon kursierte das Gerücht, Ruby sei von der Polizei umgebracht worden. Überall in der Stadt hörte Swann dazu zynische Kommentare: „Den Täter kriegen die nie“, sagte ein Zeitungsverkäufer mit Gefängnistätowierungen an den Unterarmen. „Diese Schweine wissen doch genau, wie’s geht. Zuschlagen, ohne dass hinterher was zu sehen ist.“ – „Irgendwen kassieren sie schon“, wandte der Mann hinter Swann ein. „Darauf kannst du einen lassen. Ist halt nur nicht der, der’s war.“

So hebt das Buch an, wir begegnen Swann, wie er als angefeindeter Zeuge im Gerichtssaal einer Königlichen Untersuchungskommission zur Prostitution im Bundesstaat sitzt, und binnen weniger Seiten der Rahmen der Geschichte abgesteckt wird. Superintendent Frank Swann ist mächtig unter Druck, er war nach Albany verbannt, 500 Meilen südlich und wirklich das Ende der Welt, ganz links unten auf dem Kontinent. Früher hatte er in Perth das Sittendezernat geleitet, mit dem Milieu kennt er sich bestens aus, kennt auch die Ermordete aus seiner Zeit in der FIFO-Minenstadt Kalgoorlie. Er hat Namen genannt, hatte sich öffentlich über den sogenannten Purple Circle geäußert, eine Gruppe von Polizisten, die über die Verbrecherbosse im Bundesstaat Western Australia ihre schützende Hand hielten. „Es war ein offenes Geheimnis, dass sie Swann im Visier hatten. Vielleicht war sogar ein Attentäter hier im Saal und wartete auf eine günstige Gelegenheit.“ (Tatsächlich reist auf Seite 27 ein Auftragskiller an.)

Ein Mord als Vorschau auf die Zukunft

Swanns Glaubwürdigkeit als Zeuge wird systematisch unterminiert, die Polizeigewerkschaft hat es abgelehnt, ihn zu vertreten, und dann ist auch noch seine Tochter Louise verschwunden, angeblich wurde sie zuletzt zusammen mit der ermordeten Puffmutter gesehen. Vielleicht wurde sie entführt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Entsprechende Drohungen hängen im Raum. Er hat Albträume, was sie ihr angetan haben können. Sie wieder zu finden, damit vielleicht auch die Mörder der Bordellchefin, und am Leben zu bleiben für die Aussage vor der Untersuchungskommission, das sind die Spannungsbögen des realitätstüchtigen Buches, das sich einreiht in die Tradition der australischen Kriminalliteratur – nämlich die Korruption in Polizei und Politik zu benennen, man denke an Garry Dishers „Bitter Wash Road“ (CM-Kritik hier) und deutlicher noch an Peter Temples „Wahrheit“ (CM-Kritik hier). Um Thomas Wörtche zu paraphieren, der das für Peter Temples Melbourne gesagt hat: „Perth und Australien als konkret gezeichneter, aber globaler Ort.“ Für die Korruptionsgeschichte Australien gibt es neben aller „fiction“ auch ein richtiggehendes Subgenre an Nonfiction. Siehe die Literaturhinweise am Ende.

„Der Mord an der Bordellbetreiberin war ein Zeichen dafür, wie es zukünftig in der Stadt aussehen würde, obwohl die Historiker dazu vermutlich eine andere Meinung haben würden“, heißt es in den „Ratten„. Swann ist das moralische Zentrum des Geschichte. Er ist nicht perfekt, kein Saubermann, aber eine Erinnerung daran, dass man sehr wohl eine Wahl hat bei seinen Entscheidungen. Der aus Melbourne angereiste alte und altmodisch korrekte Untersuchungsrichter Partridge, dem vieles an Attitüde in der gierigen Wildweststadt Perth fremd ist, macht einen weiterer Erzählstrang aus. Und dann ist da ein namenloser Auftragskiller, von dem wir immer mehr erfahren. Auch über Polizisten. „Seine Methode war immer dieselbe. Keine Grausamkeit, kein Aufschub, kein Risiko. Die meisten merkten gar nicht, was mit ihnen geschah. In einem Augenblick waren sie lebendig, im nächsten tot. – Und danach verschwand er.“

In einem feinen Restaurant, in dem der Killer zu Abend speist, sieht er einmal einer Gruppe von Neureichen zu, sinniert, dass schon sein Vater beklagte, dass es keine richtigen Verbrecher mehr gab.

„Was diese Männer feierten, wusste er nicht, aber sie warfen mit Schwarzgeld um sich. Höchstwahrscheinlich mit Drogengeld. Drogenhandel war ein Geschäft, Dafür waren Manager nötig, keine einfachen Verbrecher. Sein Vater hatte es bereits vorausgesehen, aber wenn er heute noch lebte, würde er es nicht glauben … Seine Crepes wurden serviert. Er hob den Rand an, und wie befürchtet, roch der zerpflückte Fisch ranzig.“

Es wird umverteilt im großen Stil

Der Wind in Perth kommt meist vom Meer her, er heißt „Fremantle Doctor“ und treibt den Müll den Rinnstein entlang. „Niemand traut einem Cop, der allein trinkt“. Swann hebt sein Emu Bitter, der Barmann hat den Blick eines Giftmörders. Australische Kneipen, vor allem die echten alten Wasserlöcher, sind etwas Herbes. Auch das skizziert uns Whish-Wilson mit beiläufigem Strich, wie so vieles andere. Im „Restaurant“ seines Spitzels, des ehemaligen Armeekochs Roy Pickett, den Frank Swann in der Hand hat, weil er ihn im Verhör brach und Geheimnisse erfuhr, die er selbst noch nicht gewusst hatte, hängen die verrußten Barbeque-Bestecke wie mittelalterliche Folterwerkzeuge an der Wand. Einige Seiten weiter gibt es einen „Schwanzgesteuerten, dessen Pimmel ihm wie eine falsch eingestellte Kompassnadel den Weg von einer Katastrophe in die nächste wies“. Da ist eine junge Prostituiert, deren sie umgebende Kälte Frank „verrät, dass sie wahrscheinlich nicht erst als Jugendliche Sexualität erfahren hatte – dass sie bereits als Kind hatte erleben müssen, was es auf diesem Gebiet alles gab“. Da entstammt ein Fiesling „einer alten Siedlerfamilie, die – trotz gelegentlicher Bankrotte, Fällen von Wahnsinn oder Haftstrafen wegen Betrugs – über Generationen ihren Reichtum und Einfluss hatte vermehren können. Er war der jüngste Abkömmling einer Abfolge von Söhnen, denen stets beigebracht wurde, wie viel man sich herausnehmen durfte, um dank des familiären Netzwerks an Beziehungen und Abhängigkeiten gerade noch ungeschoren davonzukommen.“

„Es ist, als wären wir wieder in der Kolonialzeit“

„Es ist, als wären wir wieder in der Kolonialzeit“

Heroin ist die neue Droge in der Stadt. „Ein großartiges Land mit großartigen geschäftlichen Möglichkeiten“, jubiliert ein Politiker ganz ohne jede Ironie. („This great state is wide open for business“ im Original.) Es wird gerade umverteilt im großen Stil. 1975 ist mehr als nur das Jahr eines provokanten Mordes. Frank Swann ermittelt, findet Polizistenfrauen mit Besitztiteln für wertvolle Häusern und Grundstücke, findet weitere Spuren. Irgendwann sitzt er auf einem Boot voller Goldbarren vor der Küste von Rottnest Island, dessen Kosename „Rotto“ nicht nur für das Ohr auch etwas von Verrotten hat. Heute Freizeitparadies (mit übrigens wunderschönsten türkisgrünen kleinen Buchten), war es einst ein Konzentrationslager für Aborigines. Wer Ellbogen hat in dieser Stadt, sucht freie Bahn für seine Geschäftsinteressen, es geht um Akkumulation, um Einfluss und Macht. Immer noch das alte, von Marx konstatierte Fieber. „Es ist, als wären wir wieder in der Kolonialzeit, wieder ganz am Anfang. Es ist die Zukunft, aber nichts Neues. Das wurde alles schon mal gemacht.“

1975, Wirtschaftswunder-Zeit in Westaustralien. David Whish-Wilson zersägt den Gründungsmythos:

1975, Wirtschaftswunder-Zeit in Westaustralien. David Whish-Wilson zersägt den Gründungsmythos:

„In ein paar Jahren weiß niemand mehr, dass diese großkotzigen Reichen mal Heroindealer waren. Mit ihrem Startkapital können sie sich Unternehmen kaufen, die von ihren neuen Kumpels in der Regierung eine Vorzugsbehandlung bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre eigenen Banken aufmachen, um auch alles selbst zu finanzieren. Dann kriegen sie die richtig großen Infrastrukturprojekte, und damit lassen sie das alte Geld wirklich alt aussehen. Sie kaufen sich Zeitungen und Fernsehsender, und dann liebt die Politik sie gleich noch mehr. Und im Norden geht es grad erst los. Das ganze Eisenerz. Die Diamanten. Das Gold. Na, was denkst du, wer wird dabei zum Zug kommen?“

Alf Mayer

PS. Das von Sven Koch übersetzte Buch kostet schlappe 9,95 Euro, so etwas geht nur in einem renommierten Verlag und ist eine wahrlich günstige Gelegenheit, wieder einmal nachzusehen, wie hoch eigentlich die Latte für richtig gute Kriminalromane liegt.

PPS. Frank Swann, dies ein Hinweis auf das New York-Buch „Cars“ von Langdon Clay in dieser CrimeMag-Ausgabe, fährt einen 1972er Chrylser Valiant R/T E49 Charger, „das letzte echte Supercar und seiner Meinung nach das beste Auto, das je in Australien gebaut worden war“.

PPPS. Royal Commission into Matters Surrounding the Administration of the Law Relating to Prostitution heißt die – historisch verbürgte – Untersuchungskommission des Buches im Original.

David Whish-Wilson: Die Ratten von Perth (Line of Sight, 2010). Aus dem Englischen von Sven Koch. Suhrkamp Taschenbuch, herausgegeben von Thomas Wörtche, Berlin 2017. 298 Seiten, 9,95 Euro. Verlagsinformationen.

Essay von David Whish-Wilson bei CrimeMag: Salt Boy.

Ein Interview mit DWW hier. Seine Internetseite hier.

Zu Perth siehe auch: Finstere Machenschaften in El Dorado, Essay von Allan Carter in CrimeMag.

Zum Mordfall Shirley Finn gibt es ein aktuelles, gut recherchiertes Buch:

Juliet Wills: Dirty Girl. The State Sanctioned Murder of Brothel Madam Shirley Finn (Fontaine Press, Fremantle, WA, 2017)

Sehr beachtenswert, die beeindruckend Recherchearbeit von Matthew Condon in seiner monumentalen, 1400-seitigen nonfiction-Trilogie „Three Crooked Kings“ (2013), „Jacks and Jokers“ (2014) und „All Fall Down“ (2015) über die Polizeikorruption in Brisbane und an der Goldküste, am Perth entgegengesetzten östlichen Rand des Kontinents. 2016 dann das autobiografische „Little Fish Are Sweet“ über das Schreiben dieser Trilogie und was dabei so alles abging. Journalismus, von dem man in Deutschland träumen kann.

Sehr beachtenswert, die beeindruckend Recherchearbeit von Matthew Condon in seiner monumentalen, 1400-seitigen nonfiction-Trilogie „Three Crooked Kings“ (2013), „Jacks and Jokers“ (2014) und „All Fall Down“ (2015) über die Polizeikorruption in Brisbane und an der Goldküste, am Perth entgegengesetzten östlichen Rand des Kontinents. 2016 dann das autobiografische „Little Fish Are Sweet“ über das Schreiben dieser Trilogie und was dabei so alles abging. Journalismus, von dem man in Deutschland träumen kann.

In der gleichen Reihe wie DDW über Perth bei der University of New South Wales Press hat er ein Buch über Brisbane geschrieben. SEHR lesenswert. Und böse. Von wegen Gold Coast. Blutküste!

Matthew Condon und David Whish-Wilson hatte eine Stunde im australischen Fernsehen zum Thema Korruption. Der Investigativ-Journalist Raymond Hoser hat sich vor allem den Bundesstaat Victoria vorgenommen. Auch Evan Whitton nimmt kein Blatt vor den Mund.

David Whish-Wilsons Bücher:

The Summons (2006)

Line of Sight (2010; dtsch. als Die Ratten von Perth, 2017)

Zero at the Bone (2013, dtsch. als Die Gruben von Perth, 2018)

Perth (2013)

Old Scores (2017)

Offenlegung: Thomas Wörtche, der David Whish-Wilson für Suhrkamp nach Deutschland brachte, macht mit Anne Kuhlmeyer und mir gemeinsam dieses Magazin. Das hindert aber weder meine Reise- noch Lesefreiheit, auch behalte ich mir vor, gute und wichtige Bücher zu besprechen, wer immer sie auch ins Land gebracht haben mag.