Eigentlich unmöglich

Eigentlich unmöglich

– Ein Romanerstling aus Neuseeland und ein neuer Verlag für Noir. Ben Atkins: „Stadt der Ertrinkenden“ im Polar Verlag, Alf Mayer hat sich beides genauer in den verschiedenen Kontexten angeschaut.

Spätestens beim nun fünften Buch des noch jungen Hauses kann man das sagen: Crime-Welt aufgehorcht, es legt da jemand einen Verlagsstart hin, der jedes Hinschauen verdient. Nach den zu Recht positiv aufgenommenen Büchern „Die Wut“ von Gene Kerrigan und „Dead Money“ von Ray Banks in diesem Jahr (CM-Besprechungen hier und hier) ist jetzt im Polar Verlag mit Ben Atkins’ „Stadt der Ertrinkenden“ etwas eigentlich Unmögliches erschienen, nämlich der makellose – und zudem von Laudan & Szelinski geschmeidig übersetzte – Debütroman eines Zwanzigjährigen aus Neuseeland. Ein bärenstarkes Buch, das mich an die Unmittelbarkeit des frühen Hammett erinnert, alles andere ist als Pastiche, all den Fallstricken des Nachgeahmten entgangen. Eine frische neue-alte Stimme in der Stadt. Willkommen am Tresen des Noir. Und ein Hoch auf Wolfgang Franßen, einen Verleger, der sich etwas traut.

Gesprächsstoff zum Thema Noir bietet auch die Februarausgabe des Polar-Magazins, u.a. mit einem Beitrag von Thomas Wörtche und einem Interview mit dem Verfasser dieser Zeilen.

Ein Noir-Held reinsten Wassers

Ein Noir-Held reinsten Wassers

Die Welt wälzte sich herum, um die Sonne anzublicken. Nach 255 Seiten kann dieser Erzähler ruhig auch einen der berühmtesten Sätze Becketts variieren, ohne peinlich zu sein. Einen Abend und eine Nacht hindurch folgt – beinahe wollte ich schreiben, der Kamerablick, als wäre es der von Sturla Brandth Grøvlen in dem gerade auf der Berlinale gefeierten, 140 Minuten in einer einzigen Einstellung gedrehte Berlin-Film „Victoria“ von Sebastian Schipper –, einen Abend und eine Nacht folgt dieser Roman einem Ich-Erzähler durch eine in Gier, Doppelmoral und Verbrechen ertrinkende Stadt. Folgt einem Mann, der einmal gefragt wird: „Haben Sie eine Einladung?“, und darauf antwortet: „Nein, aber einen Namen.“

Fontana heißt er, auch Fonty, meistens Mr. Fontana. Er ist in dieser Nacht unterwegs, um einer verschwundenen Ladung Alkohol nachzuspüren, einem noch größeren Betrug und viel Verrat. Er watet durch einen Sumpf an Korruption, Gefahr und Lüge. Er ist kein netter Mann, nicht immer jedenfalls, und er trifft auf viele noch weit weniger nette Menschen. Mr. Fontana ist ein Gangster. Ein Ausputzer.

Die „Stadt der Ertrinkenden“, das ist ein Noir-Universum – die Filme, die Bücher, die wir kennen und schätzen und lieben, verdichtet zu einem Roman aus dem 21. Jahrhundert, unverstaubt, mit Wissen um die heutige und die damalige Welt, um ihre Schmiermittel. Geschrieben von einem blutjungen Neuseeländer, der 17 war, als die erste Fassung stand. Eigentlich eine Unmöglichkeit. Nein, ich bin kein sonderlicher Liebhaber und Streichler von Debütanten. Ich lese sie, weil ich hoffe, dass es da vielleicht jemand besser macht als all das wieder und wieder Aufgewärmte. Die „Stadt der Ertrinkenden“ ist diese Ausnahme, diese „Woah!!!“-Perle in der Muschel. Aber lesen Sie doch einfach selbst.

Der eingangs zitierte Halb-Beckett-Satz geht weiter: „Das Universum blinzelte einmal, und am Ende war die einzige Spur unserer Existenz eine Ruine und das Gefühl, dass alles von Anfang an dem Untergang geweiht war. Viele Menschen schien das zu ängstigen. Ich fand es belebend. Es gab mir etwas, was über den Ängsten stand. Es gab mir zwar keinen Sinn, aber immerhin das Bedürfnis danach.“

Der Ich-Erzähler Fontana ist ein Noir-Held reinsten Wassers, seine Stadt – bei der es sich, verknüpft man die erzählerischen Indizien, wohl um das Chicago des 11. November 1932 handelt – ist die universelle Noir-Stadt, wie Hammett sie erstmals dem literarischen Kanon als „Poisonville“ zugeführt hat. Diese Giftstadt, in der unsere Zivilisation samt ihrer hochgehaltenen und beständig unterlaufenen Moral sich gespiegelt findet, erschien erstmals in vier Black-Mask-Erzählungen vom Continental Op, vom November 1927 bis Februar 1928 in den Episoden „The Cleansing of Poisonville“, „Crime Wanted – Male or Female“, „Dynamite“ und „The 19th Murder“, bei Alfred A. Knopf dann 1929 zusammengefasst als „Red Harvest“ (Blutige Ernte) – eines der 100 wichtigsten Bücher des letzten Jahrhunderts. Im gleichen Jahr übrigens wie Döblins „Berlin Alexanderplatz“. Der Hammett-Liebhaber Fassbinder wird gewusst haben, warum seine Exzessiv-Verfilmung der Geschichte des Franz Biberkopf so ganz im Noir angelegt war.

Poisonville – die ideale Stadt

Poisonville – die ideale Stadt

Bertolucci war über Jahre immer wieder daran, eine Verfilmung von „Red Harvest“ zuwege zu bringen. Anleihen machten Akira Kurosawas „Yojimbo“ (1961) und der von ihm abkupfernde Sergio Leone mit „Für eine Handvoll Dollar“ (1964). Walter Hills „Last Man Standing“ (1996) lehnte sich an „Yojimbo“ und an Hammett, die Coen-Brüder mit „Millers Crossing“ (1992) und „Blood Simple“ (1984), dessen Titel eine Dialogstelle aus „Red Harvest“ ist.

Der bei uns viel zu wenig beachtete Kulturwissenschaftler Richard Slotkin hält in seinem Grundlagenwerk „The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization“ fest: „Die Geschichte eines Genres, ob wir vom Kino reden oder der Literatur, ist immer die Geschichte einer Aneignung, ist stets die Erfindung eines besonderes Ortes, einer imaginierten Landschaft, die authentische Orte und Zeiten evoziert, am Ende aber völlig mit jener Fiktion verschmilzt, die ihr zugeschrieben wird. Zu dieser Verankerung gehören nicht nur bestimmte Orte, Zeiten und Milieus, sondern auch all die Erwartungen und Ahnungen dessen, was dort geschehen kann und wird, was dort an Motiven herrscht und welche Lösungen dort möglich sind.“

Hammetts Poisonville hatte als realen Hintergrund die Bergindustriestadt Butte, Montana, wo er als Pinkerton-Detektiv in bis heute nicht ganz geklärte Counterinsurgency-Aktionen gegen streikende Arbeiter verwickelt war. Butte war zwischen 1860 und 1900 vom klassischen Zeltlagercamp zu einer Westernmetropole mit rund 100 000 Einwohnern gewachsen, an drei Eisenbahnlinien angeschlossen. Es war eine „weit offene“ Stadt mit Saloons, Bordellen und Spielhöllen, Schauplatz aber auch von härtester industrieller Gewalt. Die Versammlungshalle der Bergwerksgewerkschaft wurde 1914 mit Dynamit gesprengt, gegen die streikenden Arbeiter das Kriegsrecht über die Stadt verhängt. Buttes Kupferminen galten als kriegswichtig. Mindestens 168 Bergleute kamen 1917 bei einem Feuer in der „Spectator and Granite Mountain Mine“ ums Leben, Aufstände gegen die unsäglichen Arbeitsbedingungen kulminierten zwei Monate später im Lynchmord an dem Arbeiterführer Arthur Little, der als Agitator der Industrial Workers of the World (IWW, auch „die Wobblies“ genannt) in die Stadt gekommen war. Die Gewalt in Hammetts „Red Harvest“ mit 30 Toten liegt nicht weit von der Realität.

„Saufen wollen die Leute immer“

„Saufen wollen die Leute immer“

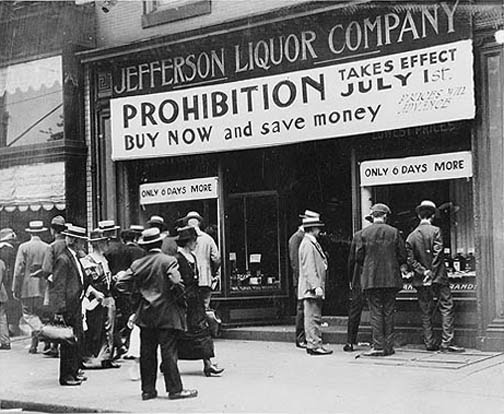

Auch Ben Atkins hat recherchiert und seine Hausaufgaben gemacht, sein Poisonville hat keinen Namen, nur den des Titels: „Drowning City“, die ertrinkende Stadt. Zum einen meint das den Alkohol, wer aber einen Volkshochschulroman über die Prohibitionszeit erwartet, liegt völlig falsch. (Siehe im Buch dazu das Nachwort.) Der eine oder andere Leser mag gar meckern, wie sehr er doch selbst Verbindungslinien ziehen und sich wirtschaftliche und politische Hintergründe aus dem Kontext erschließen muss. Hinweise auf ein die Wirtschaftskrise doch ganz anders anpackendes Europa, auf zu erwartende Beben, Hoffnungen und Katastrophen. Verschiedene Fraktionen herrschen in der Stadt, ein Wechsel im Präsidentenamt des Landes steht bevor, der Übergang der Macht von Hoover auf Roosevelt, das Ende der Prohibition und damit der Schmuggelmonopole stehen am Horizont, in Europa hofft die Wirtschaft auf den Faschismus. Überall die Nachwehen des Börsencrashs von 1929, die Auflösung alter Werte und Sicherheiten. Auch das Verbrechen wird sich neu aufstellen und organisieren müssen. Was und wie Atkins da an Zeitbild zeichnet, das ist eines zweiten Blickes wert.

Für Geld machen Menschen dumme Sachen, heißt es an einer Stelle. Für die richtige Sorte Mensch macht es keinen Unterschied, wenn sich die ganze Welt in Scheiße verwandelt, bekräftigt da ein Gangsterboss. „Wir sind nicht abhängig von der Börse. Wir verlassen uns nicht auf Banken oder Wechselkurse oder Darlehen. Wir verlassen uns auf das Laster. Wir leben von dem Umstand, dass die Menschen schwach sind. Wir ziehen unseren Vorteil daraus. Saufen wollen die Leute immer.“ Dann setzt er hinzu: „Und manche Leute wollen immer, dass andere Leute sterben. Diese Bedürfnisse wird es immer geben.“

Eine „goldene Jauchegrube“ im 78. Stock

Eine „goldene Jauchegrube“ im 78. Stock

Eigentlich müsste man eine Liste all der Menschen und Stände anlegen, denen Fontana in dieser einen Nacht begegnet, und all der Orte. Das vorstädtische Dresden ist dabei, das Clip, ein Untergrund-Pokerclub, ein Speakeasy namens Marseille, eine „goldene Jauchegrube“ im 78. Stockwerk des aus Bronze und Beton erbauten Ferretti-Gebäudes, der Landsitz eines Faschistenfreundes und Politikers, das Feuertonnenviertel, eine Wohnung voller Iren, ein Zug mit einem Hobo, die Docks, die Sturgeon Bay, das Speakeasy The Huntsman, der Hafen. Und ein seltsames Gedicht:

„Die Welt hier schien ihm fremd: nur Schweiß und Fron,

Und nichts als Dorn und Kraut.“

Während er da unten in Neuseeland an seinem Roman schraubte und sich irgendwann für einen Gangster als Erzähler einer Geschichte aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entschied, traf eine solche Entscheidung auch Dennis Lehane – für seine demnächst abgeschlossenen Trilogie. Sein „World Gone By“ erscheint in den USA am 7. Mai 2015, als Kindle-Edition schon am 10. März. Zur CM-Besprechung von „In der Nacht“ geht es hier und hier.

Lehane lässt seinen Joe Coughlin einmal Banker mit Gangstern vergleichen, sagt das auch selbst so im Interview: „Die Attraktion des Gangster-Mythos ist es doch, dass hier der Kapitalismus völlig nackt auftritt. Wir sehen all diese Kerle all diese grässlichen Dinge tun, von denen wir auch annehmen, dass Corporate Amerika sie tut, aber sie sind wenigstens ehrlich. Vielleicht ist es Haarspalterei, aber ich denke, es gibt mehr Ehrbares an Joe Coughlin als an denen, die unser System manipulieren, und damals 2008 ja nicht nur das Land, sondern die Welt an den Abgrund gebracht haben.“

Für Hammett und seine Zeit – die des großen Gatsby, den F. Scott Fitzgerald nach dem Vorbild des Prohibitionsgangsters und -gewinnlers George Remus modellierte, der ja auch in „Boardwalk Empire“ einen Ehrenplatz hat – war ein Privatermittler die richtige Erzählfigur. Lehane gibt uns mit Joe Coughlin einen nicht allzu bösen, unter all der Schale ziemlich romantischen Gangster, Ben Atkins mit Fontana eine existentialistische Nachtversion. Noir ist das neue Black, falls Sie es nicht wussten.

Tatsächlich war der Gangster die mediale Persönlichkeit der Prohibitionszeit, damals wurde er gesellschaftsfähig. William Riley Burnett etablierte ihn 1929 mit seinem bald verfilmten Roman „Little Caesar“. Interessant, dass die Leinwandrepräsentanten des Gangstertums zeitgleich mit dem Aufkommen der „Talkies“ auftraten, solche Figuren also wahrhaft sprechende Abgesandte des Zeitgeistes waren, und wie in den O-Ton-Romanen Hammetts die Gangstersprache einen neuen Stil und ein neues Genre befeuerte.

Tatsächlich war der Gangster die mediale Persönlichkeit der Prohibitionszeit, damals wurde er gesellschaftsfähig. William Riley Burnett etablierte ihn 1929 mit seinem bald verfilmten Roman „Little Caesar“. Interessant, dass die Leinwandrepräsentanten des Gangstertums zeitgleich mit dem Aufkommen der „Talkies“ auftraten, solche Figuren also wahrhaft sprechende Abgesandte des Zeitgeistes waren, und wie in den O-Ton-Romanen Hammetts die Gangstersprache einen neuen Stil und ein neues Genre befeuerte.

Willkommen am Tresen also, Mr. Atkins from Down Under. Mal sehen, wen Sie uns außer Mr. Fontana im Lauf der Jahre noch anschleppen.

Alf Mayer

Ben Atkins: Stadt der Ertrinkenden (Drowning City, 2014) Roman. Deutsch von Laudan & Szelinski. Mit einem Nachwort von Alf Mayer. Hamburg: Polar Verlag 2015. 278 Seiten. 14,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.