Bloody Chops – November 2015

Bloody Chops – November 2015

Sie sind kürzer geworden, unsere Chops, aber mehr. Verstärkung erhalten wir dieses Mal von Alexander Roth (auch als der „Schneemann“ bekannt) und von Max Annas („Die Farm“ und bald „Die Mauer“). Ihnen zur Seite: Joachim Feldmann, Tobias Gohlis, Kees Jaratz (Ralf Koos), Alf Mayer, Marcus Müntefering und Frank Rumpel. Im Einzelnen:

- Max Annas (MA): Matt Burgess: Cops;

Adrian McKinty: Gun Street Girl. - Joachim Feldmann (JF): Jörg Juretzka: Equinox.

- Tobias Gohlis (TG): Antonio Ortuño: Die Verbrannten.

- Kees Jaratz (KJ): Dominique Manotti: Abpfiff.

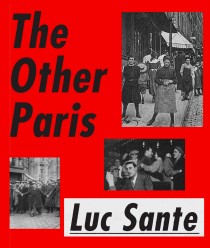

- Alf Mayer (AM): Luc Sante: The Other Paris;

Ursula Keller, Bernd Meiners: Die Farben der Nacht;

Carmen Boullosa, Mike Wallace: ¡Es reicht! Der Fall Mexiko

Jeong Yu-jeong: Sieben Jahre Nacht;

Mittelweg 36: Schwerpunkt: Schwerter zu Pflugscharen;

David Edmonds: Würden SIE den dicken Mann töten?;

Thomas R. Flynn: Existenzialismus. Eine kurze Einführung;

Norman Ohler: Der totale Rausch. Drogen im Dritten Reich.

- Marcus Müntefering: Willy Vlautin: Die Freien.

- Alexander Roth (AR): Paul Colize: Back Up;

Jakob Nolte: Alff.

- Frank Rumpel (rum): Deon Meyer: Icarus;

Michael Fehr: Simeliberg;

Oliver Bottini: Im weißen Kreis.

Ode an den Schlagzeuger

Ode an den Schlagzeuger

(AR) Wir schreiben das Jahr 1967. Kurz nach der Aufnahme eines neuen Songs kommen alle vier Mitglieder der Band „Pearl Harbor“ auf tragische Weise ums Leben: Drogenüberdosis, Selbstmord, ertrunken im Hotelpool, am eigenen Erbrochenen erstickt – Rockstars eben. Ein irischer Journalist glaubt nicht an Zufälle und stürzt sich in die Recherchearbeit. Zeitsprung. 2010. Ein vermeintlicher Obdachloser liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Bett eines Brüsseler Krankenhauses und schweigt sich aus. Erst als ein motivierter Pfleger sich des Patienten annimmt, beginnt dieser, sich langsam und auf kryptische Art und Weise mitzuteilen – mithilfe seiner Augen.

Der belgische Autor Paul Colize wirft für „Back Up“ die Zeitmaschine an. Er nimmt uns mit in die wilden Jahre des Rock’n‘Roll, als ein einzelner Track noch Leben veränderte und Instrumente mit Hingabe auf den Bühnen dieser Welt zerschmettert wurden. Oh, was für legendäre Konzerte wir besuchen dürfen! Ein erzählerischer, euphorischer Rausch, ein luzides Taumeln, gefolgt von einem intensiver Kater. Denn wenn die Lichter im Konzertsaal angehen, hält die Realität Einzug in den Roman. Drogen, Gewalt und die Angst vor dem Atomschlag bestimmen das Klima in den Metropolen dieser Welt.

„Back Up“ ist ein grellbunter Mix aus Milieustudie und Verschwörungsthriller mit der Plausibilität eines James Bond Films. Der Autor vermengt medizinisches Fachvokabular mit historischem Slang wildert nach Lust und Laune in der Popkultur und macht sympathischerweise keinen Hehl aus seinen teilweise offensichtlichen Inspirationsquellen. Das Ergebnis liest sich wie Patchwork-Prosa aus den Versatzstücken unveröffentlichter Romane von John le Carré, Jack Kerouac und Thomas Pynchon. Ein Riesenspaß also, nicht nur für Nostalgiker.

Kriminalroman. Aus dem Französischen von Cornelia Wend. Klappenbroschur. Edition Nautilus, Hamburg 2015. 352 Seiten, 19,90 Euro.

Ein Menetekel: Abschottung nährt niedrigste Instinkte

Ein Menetekel: Abschottung nährt niedrigste Instinkte

(TG) Die Aktualität dieses Romans ist bestechend: An der südlichen Grenze Mexikos werden in der kleinen (fiktiven) Stadt Santa Rita vierzig Migranten aus den noch ärmeren südlichen Ländern Mittelamerikas verbrannt. Schreckliches Vorbild dieses Massakers war das von Taumalipas, bei dem im Jahr 2010 Killer des Drogenkartells Los Zetas 72 Menschen ermordeten. Die Motive waren ähnlich verworren wie im Roman: eine Mischung von Schlepperbandenkrieg, Abschreckung unbotmäßiger Migranten und terroristischer Einschüchterung, Sadismus, Bereicherung etc.

Der 1976 geborene Schriftsteller Antonio Ortuño schildert in seinem ersten ins Deutsche übersetzten Roman die Vorgänge aus mehreren Perspektiven quasi-dokumentarisch. Im Zentrum steht die alleinerziehende Mutter Irma, genannt Negra, die sich als Beamtin der Nationalkommission für Migration um die Betreuung der wenigen Überlebenden und der nachgereisten Verwandten kümmern soll. Dieser außenstehenden Privilegierten, die sich an der Südgrenze Mexikos vor allem der Ehe mit einem sadistischen Lehrer (die bis an die Ekelgrenze sarkastisch genau wiedergegebene Stimme der „gebildeten“ Mitte und Mehrheit) entziehen will, erkennt nach und nach und eher gegen ihren Willen, was in Santa Rita los ist. Hier hat der inhärente Rassismus der sich als reinen Blutes betrachtenden spanischen Minderheit ein widerliches Geschwür gebildet, das nach und nach alle und alles in Santa Rita zerfrisst.

Erschütternd und großartig, ein Meisterwerk, das weit über Mexiko hinaus jede Art von Sentimentalität durch kristalline Wut und beißenden Sarkasmus zum Schweigen bringt. Eine aktuelle Lektüreempfehlung auch zur „Transitzone“ für Flüchtlinge, auf deren Einrichtung sich gerade CDU, CSU und SPD einknickend geeinigt haben: Ortuño porträtiert eine mexikanische Gesellschaft, in der die Stimmung „gekippt“ ist, als Nährboden für Rassismus, Mord, organisiertes Verbrechen. Ein Menetekel. Aus der Lektüre könnte man lernen: Der Abschottungs-Staat nährt die niedrigsten Instinkte. Einmal angefüttert, verpesten sie alles.

Antonio Ortuño: Die Verbrannten (La Filia India, 2013). Roman. Aus dem Spanischen von Nora Haller: Verlag Antje Kunstmann, München 2015. 208 Seiten. 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier.

Aufrüttelnde Geschichtsstunde und Streitschrift

Aufrüttelnde Geschichtsstunde und Streitschrift

(AM) Dieses absolut empfehlenswerte Sachbuch kommt aus dem gleichen Verlag wie „Die Verbrannten“ und ist die mustergültige Ergänzung zur fiktionalen Aufarbeitung heftiger gesellschaftlicher Realität – nach Alice Goffmans „Auf der Flucht“ (CM-Kritik hier) eine weitere Zier des Sachbuchprogramms von Kunstmann.

Zwei äußerst kompetente Autoren, der amerikanische kritische Historiker Mike Wallace und seine mexikanische Ehefrau Carmen Boullosa, eine international geachtete Schriftstellerin, Poetin und Dramatikerin, schaffen es, auf enorm spannenden 250 Seiten eine Geschichte der Drogenpolitik und des Drogenkriegs in Mexiko von 1920 bis heute darzustellen und daraus auch noch Forderungen abzuleiten. Die Menge an verarbeitetem Material und die Details ist schier unglaublich. Alles andere als eine trockene Lektüre, ist dies eine mit Herzblut und analytischem Verstand vorgetragene Streitschrift. Ein Aufschrei. Der Titel kommt nicht von ungefähr.

Diese ersten Zeilen können dem Buch nicht Genüge tun. Es kann und muss einen lange beschäftigen.

Carmen Boullosa, Mike Wallace: ¡Es reicht! Der Fall Mexiko: Warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen (A Narco History: How the United States and Mexico Jointly Created the ‚Mexican Drug War‘). Übersetzt von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann. Verlag Antje Kunstmann, München 2015. 288 Seiten. 19,95 Euro.

Verlagsinformationen zum Buch hier. Carmen Boullosas Website hier. US-Rezeption des Buches hier und hier. Letzter größerer CM-Beitrag zum ‚War on Drugs‘ hier.

(AM) Es sind die falschen Sonnen, die unser Alltagsleben am Tag erhellen: die Moral, der Staat, die (kapitalistische) Ideologie. Sie tun Schlimmeres als nur falsches Licht zu verbreiten: Sie halten den Alltag weit unter seinen Möglichkeiten fest. Mit dieser Feststellung des französischen Philosophen Henri Lefebvre beginnt die Hommage „Die Farben der Nacht“ von Ursula Keller und Bernd Meiners. Tatsächlich lassen sie dann in Lefebvres Sinne „die Sterne des Möglichen“ glänzen. Die Ästhetik dieses Buches leuchtet ein, dieser Band Nr. 41 fügt sich als „Corso 41“ bestens in eine illustre Reihe, dessen Motto lautet: „Willkommen woanders.“

Während die Journalistin, Dramaturgin und Autorin Ursula Keller, 1992 bis 2005 Programmleiterin des Literaturhauses Hamburg, in einem großen, schön unterteilten Essay und entlang den Texten von über 40 Autoren von Airen und Louis Aragon bis Musil, Novalis, Schnitzler, Stevenson und Patti Smith durch die Farben, Formen und Gestalten der Nacht schweift, sorgt der Fotograf und Kameramann Bernd Meiners mit seinen körnigen und/oder pixeligen Bildern für das richtige Licht und die richtige Stimmung. Die Bildstrecken führen tatsächlich tief ins Nächtliche, die Fotografien entstanden in Venedig, Moskau, Berlin, Hamburg, Taipeh, Bombay, Bangladesh, New York und Rio. Ein schöner Trip. Anregend.

„Wenn ohne Grund die Nacht/ schön ist/ warum ist sie schön,/ die Nacht,/ für wen ist sie schön?“, fragt der persische Dichter Ahmad Schamlu.

Ursula Keller, Bernd Meiners: Die Farben der Nacht. Eine Hommage. Corso Verlag, Wiesbaden 2015. Hardcover. 128 Seiten, viele farbige Abb., 28,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier.

Neues von Luc Sante: Das andere Paris

Neues von Luc Sante: Das andere Paris

(AM) Die Welt von unten, die kennt dieser überaus belesene Autor auch aus eigener Anschauung. Ein Universitätsabschluss an der Columbia University in New York scheiterte an exorbitanten ausstehenden Leihgebühren, bei der „New York Review of Books“ arbeitete er sich vom Büroboten zum Assistenten der Chefredakteurin hoch, als Belgier eignete er sich Englisch und den im New York des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gesprochenen Slang derart an, dass sich Akademien vor ihm verneigen. Der 1954 im belgischen Verviers geborene Luc Sante ist ein in den USA hochgeachteter Autor, ein Erforscher des proletarischen Alltagslebens, der Volkskunde und der populären Vergnügungen. Sein wohl bekanntestes Werk „Low Life: Lures and Snares of Old New York“ von 1991 erforscht das alte Lower Manhattan. Von seiner bahnbrechenden Studie alter Polizeifotos in „Evidence“ war bei CrimeMag jüngst die Rede.

Nun legt Luc Sante, üppig mit wunderbaren alten Stichen, Magazintiteln, Postkarten, Plakaten, Zeichnungen und Dokumenten illustriert, die Subgeschichte der verruchtesten europäischen Metropole vor: „The Other Paris“. Es ist eine äußerst kundige, viele Zusammenhänge und Details erhellende Reise in den Bauch von Paris – jener Stadt, der wir die erste Metropolen-Kriminalliteratur zu verdanken haben. Das nützliche Register führt uns sofort zu Eugène Sue, Victor Hugo, Émile Zola, Guy de Maupasant, Léo Malet, George Simenon und vielen anderen. Aber das ist nur ein Aspekt. Sein Buch ist eine unverklärte Geschichte städtischer Freiheiten, „Sittenlosigkeit“ und Anarchie. Passend dazu eröffnet gerade im Musée d’Orsay die Ausstellung „Splendeurs et misères – Images de la prostitution 1850 – 1910“ (bis 17. Januar 2016).

Luc Sante: The Other Paris. An Illustrated Journey Through a City’s Poor and Bohemian Past. Faber & Faber, London/ Farrar, Straus and Giroux, New York 2015. 306 Seiten, sehr viele Illustrationen. 25,00 GBP/ 28,00 USD. Internetseite des Autors und ein Interview mit ihm hier und hier.

Fehlanzeige

Fehlanzeige

(MA) Ich bin mir sicher, dass man dies Buch mit Vergnügen lesen kann, nur ich eben nicht. Kotzen will man angesichts der Dummheit dieser Bullen, der Cops im deutschen Titel, dabei heißt es im Original doch Uncle Janice und meint die Protagonistin, die undercover in den noch auf die Gentrifizierung wartenden Stadtteilen New Yorks unterwegs ist, um kleine Drogendeals auffliegen zu lassen. In Matt Burgess´ zweitem Roman quatschen sie sich um Kopf und Kragen, die Cops. Und ich weiß, dass ich lachen soll, wenn auf drei Seiten beschrieben wird, wie einer in einem Beschattungsfahrzeug in eine Chipstüte pisst und dann vergeblich versucht, den Beutel aus dem Fenster zu werfen, sodass der dann notwendig im Schoß der Protagonistin landet. Allein, ich kann es nicht. Lachen. Ich komme mir beim Lesen vor wie in einem Film von Wes Anderson. Um mich herum amüsieren sich alle prächtig, und ich frage mich… wtf?

Matt Burgess: Cops (Uncle Janice, 2015). Aus dem Amerikanischen von Johann Christoph Maass. Klappenbroschur. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 392 Seiten, 15,99 Euro.

Von Tati’scher Penetranz

Von Tati’scher Penetranz

(MA) Das vierte Buch aus Adrian McKintys Reihe um den RUC-Polizisten Sean Duffy. Eines pro Jahr veröffentlicht er und schreibt seine Chronik von The Troubles fort, wie der Konflikt oder Krieg in und um Nordirland genannt wird, der von den 1960ern bis zum Ende des letzten Jahrhunderts andauerte. Mittlerweile sind wir im Jahr 1985 angekommen. Ein Ehepaar wird ermordet aufgefunden, deren Sohn ist verschwunden. Natürlich ist nichts, wie es scheint. Wie immer bei McKinty muss Duffy, mittlerweile Inspector in Carrickfergus bei Belfast, ganz genau abwägen, von wem er keine Informationen kriegen will. Paras, Republikaner, MI5, englische Polizeikollegen – mit dem katholischen Bullen bei der protestantischen Truppe will eh niemand was zu tun haben. Das Buch ist in ganz profaner Weise vergnüglich. McKinty lässt keine Gelegenheit aus, sich über die Protagonisten der Zeit lustig zu machen. Dabei respektiert und reflektiert er das Genre mit leichter Hand. Brillant und tragisch komisch, dass Duffy seinen BMW vor jedem Start auf eine Bombe untersuchen muss – und dass McKinty es nie vergisst. Das ist durchaus von Tati’scher Penetranz. Eine der großartigsten Cop-Reihen dieser Tage.

Adrian McKinty: Gun Street Girl (2015). Aus dem Englischen von Peter Torberg. Klappenbroschur. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 376 Seiten, 14,99 Euro.

Unamerikanisch amerikanisch

Unamerikanisch amerikanisch

(MM) „Die Freien“, der Titel des neuen Romans von Willy Vlautin, klingt wie eine zynische Anspielung auf das „Land of the Free“ der US-Nationalhymne und darauf, wie verdammt stolz die Amerikaner auf ihre Freiheit sind. Nur: Die Freiheit, was zu tun? Zu leiden? Zu verzweifeln? Zu sterben?

Als Autor wie als Sänger der Band Richmond Fontaine dokumentiert Vlautin ein Amerika, das auf den ersten Blick wenig Ähnlichkeiten hat mit den Bildern in unseren Köpfen. Es taugt nicht als (oft pittoresk heruntergekommenes) Sehnsuchtsland. Stattdessen: Tristesse pur, so eindringlich (aber eben nicht kitschig) geschildert, dass man weinen oder wüten möchte. Oder Vlautins Alltagshelden einfach mal in den Arm nehmen. Freddie zum Beispiel, den Mann, der von seiner Frau auf einem Haufen Schulden sitzengelassen wurde, und der auch mit zwei Jobs nicht über die Runden kommt. Jetzt stellt er sein Haus einem Dope-Farmer zur Verfügung. Oder Pauline, die übergewichtige Krankenschwester, die ein Herz für ihre Patienten hat – und für Kuchen. Ihr neues Projekt: einem verwahrlosten Teenager helfen, wieder in die Spur zu kommen. Oder Leroy, als Krüppel aus dem Irak zurückgekommen und suizidal. Er träumt sich in eine surreale Pulp-Welt. Die zweite Ebene dieses Romans ist ein bizarrer road trip durch ein wüstes Land.

Irgendwann beginnt man zu verstehen, dass der Titel „Die Freien“ völlig unzynisch gemeint ist. Vlautin zeigt Menschen, die sich die Freiheit nehmen, eben nicht am Leben zu zerbrechen. Das ist am Ende dann doch sehr amerikanisch. Aber auf eine tolle Art.

Willy Vlautin: Die Freien (The Free, 2014). Übersetzt von Robin Detje. Berlin Verlag, 2015. 320 Seiten. 22,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier.

Benny Griessel wird rückfällig

Benny Griessel wird rückfällig

(rum) Wein spielt eine gewichtige Rolle im neuen Roman des südafrikanischen Thrillerautors Deon Meyer. Doch das große Thema ist Betrug. Da geht es einmal um einen an reale Ereignisse angelehnten Coup um gefälschte Edeltropfen, vor allem aber um eine Internetfirma namens Alibi, die untreuen Eheleuten für ihre Seitensprünge wasserdichte Alibis verkauft, also gute Geschichten inklusive gefälschter Beweise. Kurz vor Weihnachten wird die in den Dünen verscharrte Leiche von Ernst Richter, dem Alibi-Chef gefunden. Feinde hatte er reichlich. Entsprechend schwierig gestalten sich die Ermittlungen für Meyers Serien-Protagonisten Benny Griessel und seinen schwarzen Sidekick Vaughn Cupido, wobei Meyer diesmal Cupido in den Vordergrund spielt, während Griessel vor allem mit sich selbst zu tun hat. Der seit 604 Tagen trockene Alkoholiker wird rückfällig und ringt erneut mit seiner Sucht.

Bald wird klar, dass Ernst Richters Firma völlig unrentabel arbeitete, immer wieder kurz vor der Pleite stand, während er selbst einen exklusiven Lebensstil pflegte und wohl deshalb immer wieder betuchte Kunden der eigenen Firma anonym erpresste. Noch während der Ermittlungen beginnt ein Unbekannter, nach und nach die Kundennamen von Alibi zu veröffentlichen, darunter Politiker, Schauspieler, Industrielle. Der Druck auf die Ermittler nimmt zu. Und während sie vagen Spuren folgen, nähert sich Meyer in einem zweiten Erzählstrang, der allmählich auf den ersten zuläuft, der Lösung des Rätsels. Ein junger Winzer aus Stellenbosch versucht einer Anwältin weitschweifig zu erklären, was er mit dem Verschwinden von Ernst Richter zu tun haben könnte.

Deon Meyer erzählt das alles geradlinig und schnörkellos, liefert einen intelligent gebauten Whodunit, einen Polizeiroman, den er mit einer Menge kleinerer Geschichten aufpolstert und das alles souverän mit reichlich Subplots, falschen Fährten und Situationskomik versetzt. Das ist gut gemacht, wirkt am Ende aber doch etwas zu gesetzt, auch zu routiniert für den internationalen Markt geschrieben, als dass die Geschichte, bei der die großen politischen und gesellschaftlichen Implikationen nur am Rand eine Rolle spielen, wirklich überraschen könnte. Auch wenn es mit den Vergleichen immer so eine Sache ist, aber die ästhetisch wie thematisch deutlich aufregenderen Romane aus Südafrika liefern derzeit andere, allen voran Meyers Kollege Mike Nicol.

Deon Meyer: Icarus. Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer. (Original: Ikarus, Cape Town 2015), Roman. Berlin, Ruetten & Loening, 429 Seiten, 19,99 Euro.

Psychothriller aus Korea

Psychothriller aus Korea

(AM) „Ich bin der Henker meines Vaters.“ Mit diesem starken Satz beginnt der Psychothriller „Sieben Jahre Nacht“ aus Korea. Es ist dunkle Lektüre aus einer inneren Hölle. Der Sohn des „Stauseemonsters“ ist elf Jahre alt, als die Handlung einsetzt, wir folgen seinen nächsten sieben. Der Vater, ein abgehalfterter Baseballspieler, war Sicherheitschef eines abgelegenen Staudamms gewesen, hatte in einer nebligen Nacht die Schleusen geöffnet, um einen Mord zu vertuschen, und das ganze Dorf hinweggefegt. Sein Sohn muss damit leben, ein rätselhafter Jemand lässt ihn nicht zur Ruhe kommen.

Die Autorin Jeong Yu-jeong gilt als „koreanischer Stephen King“, ein Etikett, mit dem sie zumindest mit diesem Roman dem Meister keine Schande macht. Es ist der dritte einer Trilogie nach „My Life’s Spring Camp“ (2007) und „Shoot Me in the Heart“ (2009). Die Gegebenheiten des internationalen Literaturmarkts, wo auf das Karussell aufgesprungen wird, wenn ein Autor sich zu verkaufen beginnt, machen uns nun mit ihrem dritten Roman bekannt. Sie selbst spricht von einer Trilogie über den freien Willen in einer Welt, die Fügung und Passivität erwartet. Yu-jeong arbeitet mit mehrstimmigem Erzählen, meist im Präsens, und mit Zeitsprüngen; Spannung und Dramatik sind enorm, der Boden brüchig, handelt das über 500 Seiten starke Buch doch von der Welt zwischen den Tatsachen und der Wahrheit.

Jeong Yu-jeong: Sieben Jahre Nacht (ChilNyeonUi Bam,2011) Übersetzt von Kyong-Hae Flügel. Unionsverlag, Zürich 2015. Broschiert, 528 Seiten. 19,95 Euro.

Roh entmenscht in Handarbeit

Roh entmenscht in Handarbeit

(AR) Ein Unbekannter mit dem Spitznamen „Vollstricker“ näht in Jakob Noltes Romandebüt „Alff“ College-Kids an Zäune. Die Einwohner der beschaulichen amerikanischen Kleinstadt Beetaville – wahrscheinlich eine Anspielung auf Philipp K. Dicks „Blade Runner“ – sind schockiert und richten reflexartig ein verdächtiges Ehepaar hin. Als das Morden dennoch weitergeht, gründen sie Bands und Jugendbewegungen, verletzen sich selbst, trinken Champagner mit Codein oder verlieben sich, als gäbe es kein Morgen. Unterdessen wetteifern eine Studentin und ein Agent darum, wer dem Killer zuerst die Stricknadeln abnimmt.

Da schlackert der Leser mit dem Ohrensessel. „Alff“ irritiert, fordert, reizt das Fassungsvermögen des menschlichen Verstandes nahezu aus. Nolte klopft die deutsche Sprache auf ihre Leistungsfähigkeit ab und dampft sie dabei dermaßen ein, dass man kaum imstande ist, mehr als ein Dutzend Seiten dieses Prosakonzentrats am Stück zu verdauen. Was zu Beginn wie herrlich dadaistische Nonsens-Mystery anmutet und reihenweise So-ein-Quatsch-Reaktionen provoziert, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine enigmatische, von ernsten Zwischentönen durchdrungene Elegie auf das Mensch-Sein. Die improvisiert wirkende Handlung perforiert mit ihrer Sprunghaftigkeit den Spannungsbogen zwar zu Malen nach Zahlen, der gebotene Einfalls- und Anspielungsreichtum machen das jedoch locker wieder wett.

Jakob Nolte ist eines der vielversprechendsten Talente der deutschen Literaturszene. Kaum vorstellbar, was passieren wird, wenn er sein Sprachgefühl erst in den Dienst des Erzählten stellt.

Jakob Nolte: Alff. Roman. Matthes & Seitz, Berlin 2015. 277 Seiten, Hardcover. 18,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier.

Das E-Book ist bereits seit letztem Jahr auf fiktion.cc zum kostenlosen Download verfügbar.

Das Krimi-Gedicht

Das Krimi-Gedicht

(rum) Eine sagenhaft verquere Geschichte erzählt der 33-jährige Schweizer Autor Michael Fehr in seinem Roman „Simeliberg“. Der Gemeindeverwalter Griese soll da für die Sozialbehörde der nahen Stadt einen alten Waldschrat aus dessen einsam gelegenen Haus holen. Die Frau des Mannes ist verschwunden. Ihre Leiche findet die Polizei später im Garten vergraben. Zudem hortet der Mann anscheinend viel Bargeld und eine Kiste mit Maschinengewehren. Er schart junge Leute um sich, erzählt ihnen von Umsturzplänen, will aber vor allem den Mars kolonisieren.

Das Besondere freilich ist, wie Fehr diese konzentrierte, wendungsreiche Geschichte erzählt: in einer Art Langgedicht, unglaublich rhythmisch und dynamisch. Fehr springt von Szene zu Szene, erzählt von Figuren, die da Schwarz, Wyss und Griese (Grau) heißen, in intensiven, kraftvollen Bildern und mit einer Sprache, die mal ruppig, mal einfühlsam ist, es aber stets genau nimmt. Und Fehr hat etwas zu erzählen von nationalen Umtrieben, von Manipulation und Naivität, von Ausgrenzung und den fiesen Volten des Lebens. Hier ein Beispiel:

Griese lässt das Gewehr fahren / schreckt herum / behält das Maul offen / das Gewehr scheppert neben dem Stein auf die Erde / keine drei Schritt vor ihm steht einer vor der Baumkulisse / eine kurze / gedrungene / schwarze Waffe exakt auf ihn gerichtet / eine Maschinenpistole / denkt Griese / eine Maschinenpistole in echt / damit braucht einer nicht zu zielen / nur zu streuen / Anton / denkt Griese / „Anton“ / macht er / der andere in schwarzer Uniform / in einer Haltung / die er wohl einstudiert hat / die aber auch zeigt / dass er abdrücken kann / „Was hast du hier verloren / Arschloch“ / wieder Griese / „Anton / was machst du hier / gehts noch / was soll das“ / der vor den Bäumen / „Hast du noch nie gehört / dass der die Fragen stellt / der schiessen kann“

Michael Fehr ist stark sehbehindert, diktiert seine Texte einem Computerprogramm, was wohl sein feines Gespür für Rhythmik und die weitgehende Abwesenheit von Farben in der Geschichte erklärt. „Ich bin sehr geübt im Hören. Und im Verwalten des Gehörten“, sagte er in einem Interview. Was er daraus zu machen im Stande ist, das zeigt er in diesem großartigen Roman.

Michael Fehr: Simeliberg. Verlag Der gesunde Menschenversand. 142 Seiten, 22 Euro.

Auf dem Weg zum Klassiker

Auf dem Weg zum Klassiker

(JF) In einer schlechten Welt bleibt auch die Weste des Helden nicht blütenrein. Kristof Kryszinski, Privatermittler aus dem Ruhrgebiet, macht da keine Ausnahme. Mal erleichtert er albanische Drogengroßhändler um ihren Warenbestand, mal mopst er der Mafia von Marseille schnödes Geld, allerdings eine erhebliche Menge davon. Und ob er sich als Borddetektiv auf ein Kreuzfahrtschiff rettet oder mit falschem lettischen Pass unter illegalen Einwanderern in einem Trailerpark an der Küste Portugals versteckt, dem Miesen und Gemeinen, ja dem Bösen in seinen vielfältigen Erscheinungsformen entkommt er nicht. Es ist so allgegenwärtig und penetrant wie die grausame Popmusik der neunziger Jahre, von der Kryszinski an Bord der „Equinox“, so der Name des Luxusliners, verfolgt wird. Doch der Junge aus dem Kohlenpott weiß sich seiner Haut zu wehren. Zudem hat ihn sein Erfinder, der Mülheimer Autor Jörg Juretzka, mit einer Eloquenz ausgestattet, die jedem Plot, mag er auch noch so grotesk erscheinen, gewachsen ist. Dass der coole Sprachwitz auch als Camouflage für eine empfindsame Seele herhalten muss, versteht sich in diesem Genre von selbst. Ein Dutzend Kryszinski-Krimis liegt mittlerweile vor, der neueste,„Trailerpark“, zwischen zwei festen Einbanddeckeln bei Rotbuch, die älteren bringt der Schweizer Unionsverlag sukzessive als Taschenbuch heraus. So wie es sich für moderne Klassiker gehört. Unbedingt lesen sollte man sie dennoch.

Jörg Juretzka: Equinox. Kriminalroman. 279 Seiten. Zürich. Unionsverlag: 2015 (EA: 2003). € 11,95.

Ders.: Trailerpark. Kriminalroman. 223 Seiten. Berlin. Rotbuch: 2015. € 16,95.

Durchs rechte Dickicht

Durchs rechte Dickicht

(rum) Fünf Jahre Pause hatte Oliver Bottinis eigenwillige Freiburger Kommissarin Louise Boní, die er nun zum sechsten Mal losschickt. Sie ist eine seit drei Jahren trockene Alkoholikerin, eine, die sich in den Fällen festbeißt, sich nichts sagen lässt. Damit ist sie genau die richtige Besetzung, geht es doch um ein bundesweites Neonazi-Netzwerk, das einen Anschlag plant. Ziel ist ein Mann aus Ruanda, der in Freiburg den 1907 von den damals deutschen Besatzern gestohlenen Schädel eines Ahnen zurückholen will. Doch die Ermittler werden alsbald vom Innenministerium zurückgepfiffen.

Bottini, der voriges Jahr für seinen Roman „Ein paar Tage Licht“ (in dem es unter anderem um deutsche Waffendeals geht) den Deutschen und den Stuttgarter Krimipreis bekam, bleibt aktuell, realitätsnah und politisch. Seine spannende Geschichte erzählt er entlang etlicher realer Ereignisse um den NSU. Den Mord an der Polizistin Michele Kiesewetter und deren angebliche Verbindungen zum Ku Klux Clan verarbeitete er ebenso, wie die im Wohnmobil umher reisenden, national gesinnten Killer oder die dubiose Rolle des Verfassungsschutzes im Dickicht rechter Netzwerke, die in Bottinis Roman weit verzweigt und tief in die Gesellschaft eingesickert sind. Das wäre schon reichlich Stoff und doch packt Bottini mit den deutschen Verbrechen der Kolonialzeit und dem ruandischen Völkermord 1994 noch einiges drauf. Das ist dann doch etwas viel auf einmal.

Oliver Bottini: Im weißen Kreis. Dumont, 301 Seiten, 14,99 Euro.

Breaking Bad im Dritten Reich

Breaking Bad im Dritten Reich

(AM) „Der Nationalsozialismus war toxisch, im wahrsten Sinn des Wortes“, hebt dieses Buch an. Natürlich stimmen wir zu. Norman Ohler aber meint das auch chemisch, er erzählt eingangs von einem Gift, einem „chemischen Erbe, das nicht mehr so schnell verschwinden wird“. Obwohl die Nazis sich als Saubermänner gerierten, eine Antidrogenpolitik betrieben, wurde in der Hitlerzeit eine besonders potente, besonders süchtig machende, besonders perfide Substanz zum populären Produkt. „Pervitin“ mutierte zu einer in jeder Apotheke erhältlichen Volksdroge, wurde erst 1939 rezeptpflichtig. Ihr Inhaltsstoff: Methamphetamin, heute weltweit eines der beliebtesten Rauschgifte mit mindestens hundert Millionen Konsumenten.

Norman Ohler hat auch den Gebrauch anderer Aufputschmittel im Nazi-Reich recherchiert, für gewisse Armeeeinheiten, etwa in der Luftwaffe oder bei der SS, waren sie selbstverständlich. Ohler spricht von einem „Nationalsozialismus in Pillenform“. Hitlers Leibarzt Morell etwa ließ über seine Hamburger Firma Nordmark und die Deutsche Arbeitsfront (DAF) beinahe eine Milliarde Vitumultin-Bonbons an Rüstungsarbeiter verteilen, um ihre Leistungskraft zu steigern. Die „eiserne Energie“ und den „eisernen Willen“ des Führers müsste man eigentlich durch „Eudokal“ und „Kokain“ ersetzen. Der Historiker Hans Mommensen attestiert: „Dieses Buch ändert das Gesamtbild.“ Natürlich ist die Geschichtswissenschaft von den Recherchen eines Journalisten (mit Studium von Kulturwissenschaft und Philosophie), Schriftstellers (Die Quotenmaschine; Stadt des Goldes) und Drehbuchautors (für Wenders und Dennis Hopper) nicht sonderlich amused.

Norman Ohler: Der totale Rausch. Drogen im Dritten Reich. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015. 368 Seiten, gebunden. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch hier, Website des Autors hier.

Wenn Achill nach Hause kommt

Wenn Achill nach Hause kommt

(AM) Im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts waren Banditentum, Diebstahl, Betrug, Alkoholismus und andere Formen des abweichenden Sozialverhaltens untrennbar mit dem Bild des entlassenen Soldaten verbunden. In der avanciert auftretenden ZDF-Fernsehserie „Blochin“ waren jüngst „das Verteidigungsministerium“ und Rauschgiftschmuggel durch Bundeswehrangehörige ein wichtiges Element des Plots. Der Kriminalliteratur eigen ist eine Subgeschichte der Kriegsveteranen. Raymond Chandler, James M. Cain oder Charles Willeford zum Beispiel waren Frontsoldaten gewesen, ihr uns so hartgesotten erscheinendes Weltbild wurde nicht nur in der Zivilgesellschaft geprägt. Das Hamburger Institut für Sozialgeschichte bearbeitet das Veteranenthema in der Ausgabe Oktober/ November 2015 in mehreren, teils in Englisch erscheinenden Beiträgen. Die Reintegration von Veteranen als Gesellschaftsgeschichte. „Nothing is over! Nothing! You just don’t turn it off! It wasn’t my war! You asked me, I didn’t ask you! And I did what I had to do to win! But somebody wouldn’t let us win! And I come back to this world and I see those maggots at the airport, protesting me, spitting. Calling me a baby killer …“, wird aus dem ersten „Rambo“-Roman von David Morell zitiert. (Ein übrigens weit besseres Buch als der Film, der besser ist als sein Ruf.) Im Hamburger Mittelweg 36 ist man klar auch an den ungemütlichen Aspekten der Realität interessiert.

Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Schwerter zu Pflugscharen – Veteranenpolitik und Wohlfahrtsstaatlichkeit. 24.Jahrgang, Heft 5, Oktober/ November 2015. 94 Seiten, 9,50 Euro.

Gelbe Karte für allzu schnelle Schlagworte

Gelbe Karte für allzu schnelle Schlagworte

(KJ) Als Dominique Manottis „Abpfiff“ im April 2015 in Deutschland herauskam, wurde er zu Recht mit viel Lob bedacht. Für einen Fußballkenner freilich mutet manche Deutung kurios an. Viele Rezensenten haben Manottis Geschichte als Beleg für den korrupten Fußball der Gegenwart genommen und dabei den schon im letzten April medial beachteten FIFA-Skandal reflexhaft aufgegriffen. So soll Dominique Manotti die „dunklen Seiten” dieses heutigen Fußballs zeigen. Wer aus Romaninhalten solche Schlagwörter macht, beglückt den Verlag werbewirksam und könnte auch erzählen, dass das Romanportrait eines Pass- und Geldfälschers uns einen Einblick in die kriminelle Welt des Datenbetrugs im Internet gibt.

Der Roman erschien in Frankreich 1998, er bezieht sich dementsprechend auf einen Fußball der Vergangenheit und dabei nur auf den der Vereinsebene. Handlungszeit ist sogar 1990. Entsprechend ist die Kriminalität auch eine der Vergangenheit. Wenn sich Dominique Manotti von einem realen Geschehen inspirieren ließ, dann offensichtlich unter anderem von dem Bestechungsskandal bei Olympique Marseille aus dem Jahr 1993, in dem Bernard Tapie als Vereinspräsident Hauptakteur war.

Wenn das Gütesiegel „Einblick in die Fußballwirklichkeit” verliehen werden soll, dann müsste eine Geschichte auf Vereinsebene heute von Konzernstrukturen handeln, von Abhängigkeiten zwischen Medien- und Fußballakteuren, vom wirtschaftlichen Risiko auf Seiten der Medienkonzerne und der Sponsoren, wenn es um den Ruf des Fußballs geht. Dominique Manotti nimmt sich aber eine Organisationsstruktur des Fußballs, wie sie im Spitzenfußball kaum mehr vorkommt, zum Vorbild für ihre Geschichte. Ein Unternehmer, in ihrem Fall ein Bauunternehmer, pusht als Präsident den lokalen Fußballverein zum Erfolg und nutzt sein Engagement zugleich, um persönliche Karriereziele zu verfolgen. Dieses erzählerische Motiv dürfte in Duisburg gewisse Erinnerungen wecken. Angesichts der Konzernstrukturen der Vereine in den europäischen Spitzenligen ist aber eine solch lokale Unternehmergröße zur Randfigur geworden, geschweige denn, dass diese Geschichte irgendetwas mit dem FIFA-Skandal zu tun hätte, außer eben, dass der Fußball Raum auf vielen Ebenen für Kriminalität bietet.

All das aber hat mit der literarischen Qualiltät des Romans von Dominique Manotti nichts zu tun. Die bleibt unbenommen.

Dominique Manotti: Abpfiff (Kop, 1998) Deutsch von Andrea Stephani. Ariadne, Hamburg 2015. 230 Seiten. 17,00 Euro. Zum Fußballblog des Autors geht es hier.

Moral nach Zahlen und andere Abgründe

Moral nach Zahlen und andere Abgründe

(AM) Nehmen wir an: Unsere Republik hat wieder befestigte Grenzen, zumindest in Bayern, nicht nur ein einzelner Politiker der „Alternative für Deutschland“ (AfD) fordert den Einsatz von Schusswaffen gegen Flüchtlinge, sondern Deutschland hat wieder einen Schießbefehl. Da drängen eines Nachts bei Passau Tausende ins Land, bleiben nicht stehen. Wie würde wohl in Talkshows und vor Gericht argumentiert werden?

Bizarr? Frivol? Nun, zumindest Philosophen dürfen und wollen alles denken. Für die Sache mit dem Schießbefehl und der Abwägung gibt es gar eine ganze Philosophenschule – den Utilitarismus, die zweckorientierte Ethik.

Entwickelt wurde dieser Ansatz vor allem von Jeremy Bentham (1748-1832), dem wir auch das panoptische Gefängnis verdanken (CM-Besprechung hier) und seinem Ziehsohn John Stuart Mill. Den zentralen Begriff des (guten) Nutzens erläuterte Bentham 1789, im Jahr der Französischen Revolution, so: „Mit dem Prinzip des Nutzens ist jenes Prinzip gemeint, das jede beliebige Handlung gutheißt oder missbilligt entsprechend ihrer Tendenz, das Glück derjenigen Gruppe zu vermehren oder zu vermindern, um deren Interessen es geht.“

Der in Oxford lehrende David Edmonds, Mitbegründer der populären Podcast-Serie „Philosophy Bites“, ein Experte der Vermittlung von philosophische Themen, dekliniert uns das durch in seinem spannend vorgetragenen „Würden SIE den dicken Mann töten?“ Nein, Flüchtlinge an deutschen Grenzen kommen nicht, aber in vielen Varianten die Frage, ob man einen Einzelnen töten darf, wenn man dadurch Andere (oder deren Wohlergehen) rettet. Oder wann Gewalt gerechtfertigt, ja notwendig ist. Die Gedankenexperimente und ihre ethischen Unterfutter sagen viel über unsere fundamentalen Werte. Spannende Lektüre.

David Edmonds: Würden SIE den dicken Mann töten? Das Trolley-Problem und was uns Ihre Antwort über Richtig und Falsch verrät (Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong, 2014). Deutsch von Ute Kruse-Ebeling. Reclam Verlag, Stuttgart 2015. 230 Seiten, 10 Abb. 19,95 Euro.

Paint it Black

Paint it Black

(AM) Was heißt existieren? In einer langen Schlange stehen und dann, am Schalter angekommen, die Eintrittskarte nicht kaufen. Nein, existieren heißt, verzweifelt die Mähne eines Pferdes zu ergreifen, während dieses über eine Ebene galoppiert. Existieren heißt, in größter Eile sein, während man auf dem Rücken eines winzigen Ponys reitet – so sah das Kierkegaard.

Neulich, für die CM-Besprechung von Nakamuras „Der Dieb“, war sie mir nicht zur Hand gewesen, jetzt ist sie doch noch aus dem Regal aufgetaucht: Thomas R. Flynns kurze Einführung in den Existentialismus, die mit dem ganzen Charme anglophoner Prägnanz auf knapp 180 Seiten ein anregend anschauliches Gebäude jener Philosophie zimmert, die allzu gerne auf die Schwarzgekleideten in den Cafés der„Rive Gauche“ oder der „Left Bank“ , auf das Paris von Sartre, Beauvoir, Camus und meinetwegen noch Rimbaud oder Hemingway verkürzt wird. Es stimmt, Sartre hielt kurz nach dem Krieg eine Vorlesung des Titels „Der Existentialismus ist ein Humanismus“. Thomas R. Flynn umreißt uns außerdem die Anteile von Husserl, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Camus, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty und des hierzulande weniger bekannten Gabriel Marcel. Weniger interessiert ist Flynn an den medialen Ausformungen des Existentialismus, wie er etwa in den Filmen von Robert Bresson oder Jean-Pierre Melville zu Ausdruck fand. Jedoch werden all die Kernmotive des Existenzialismus behandelt, die wir auch aus den schwarzen Filmen und Kriminalromanen kennen. Zu ihnen gehören: Authentisch existieren, Angst und Furcht unterscheiden, die persönliche Freiheit als den höchsten Wert ansehen.

Thomas R. Flynn: Existenzialismus. Eine kurze Einführung (Existentialism. A Very Short Introduction, 2006). Aus dem Amerikanischen von Erik M. Vogt. Turia + Kant, Wien + Berlin 2013. Paperback mit Klappen, 190 Seiten. 18,00 Euro.