Mexiko und seine Revolution, ein unabschließbares Thema

Mexiko und seine Revolution, ein unabschließbares Thema

– Schon häufig wurde das Ende des mexikanischen Revolutionsromans verkündet und genauso häufig eine neue Phase der literarischen Auseinandersetzung mit den Kriegsjahren von 1910-1920 eingeläutet. Bis zur Gegenwart erscheinen immer wieder Werke, die diesen Teil der Geschichte aufarbeiten und uminterpretieren. Von Doris Wieser

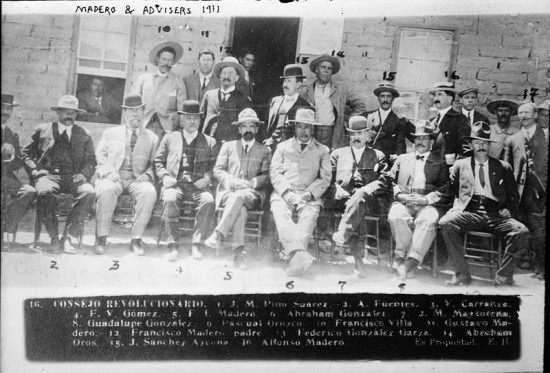

Woran mag es liegen, dass sich jede Generation aufs Neue mit den Revolutionsjahren auseinandersetzt? Haben Autoren wie Carlos Fuentes und Elena Garro (hier bei cultmag) nicht ohnehin schon die unterschiedlichsten Facetten dieser chaotischen Epoche und ihre Folgen diskutiert? Die Revolution, die die Geschichte Mexikos aufs Tiefste veränderte, lebt weiter, im politischen Diskurs, im kulturellen Gedächtnis und erstaunlicherweise auch, unter anderem Vorzeichen, in der realen Lebenswelt. Befindet sich Mexiko doch seit 2006 im Krieg gegen die Drogenkartelle, ein Umstand, der sich für die kleinen Leute nicht wesentlich von den Revolutionsjahren unterscheidet, in denen die Angst vor den bewaffneten Horden das Leben in den Dörfern beeinträchtigte, man am frühen Morgen Erschossene und Erhängte am Ortsausgang auffinden konnte und die Willkür eines Pancho Villa ganze Landstriche in Angst und Schrecken versetzte. So finden nun auch die Corridos der Revolution ihren Widerhall in den Narcocorridos. Beide erzählen von wahren Begebenheiten und überhöhen ihre Helden.

Pancho Villa – ein Held?

Pancho Villa – ein Held?

Aber was ist ein Held? Eine Frage, mit der sich viele Werke der Gegenwartsliteratur auseinandersetzen, vor allem in Ländern, in denen es in der jüngeren Vergangenheit zu gesellschaftlichen Umwälzungen gekommen ist. Der Spanier Javier Cercas hat sie in seinem berühmten „autofiktionalen“ Roman „Soldaten von Salamis“ (2002), in dem die Zeit des spanischen Bürgerkriegs einer Revision unterzogen wird, aufgeworfen und mehrere vorläufige Antworten formuliert. In neueren Revolutionsromanen spielt sie implizit ebenfalls eine Rolle, vor allem, wenn es um Volkshelden wie Pancho Villa geht. Dazu gehören „Escuadrón Guillotina“ (dt. Geschwader Guillotine) von Guillermo Arriaga und „Columbus“ von Ignacio Solares.

Pancho Villa, erst Viehdieb und gemeiner Verbrecher, führte einst das legendäre Revolutionsheer „División del Norte“ an und gilt als Kämpfer für die Interessen des unterjochten Volkes. In die Geschichte ist er aber auch als besonders grausam und unberechenbar eingegangen. Dass Kriegsgefangene erschossen wurden, gehörte zu den Regeln des Spiels, aber Pancho machte auch vor seinen eigenen Leuten nicht Halt, und Ende 1916 ließ er in Santa Rosalía de Camargo sogar rund hundert Frauen und Kinder, die dem gegnerischen Heer angehörten, erschießen. Volksheld oder Mörder? In jedem Fall eine kontroverse Gestalt, die im politischen Diskurs des PRI zusammen mit den anderen Revolutionsgenerälen von ihren Sünden reingewaschen wurde mit dem Ziel, eine vereinigende nationale Vergangenheit zu kreieren, mit der sich alle Mexikaner von Norden bis Süden identifizieren konnten.

Guillermo Arriaga: Escuadrón Guillotina

Guillermo Arriaga: Escuadrón Guillotina

Guillermo Arriaga (*1958, Mexiko-Stadt) ist hierzulande als Romancier nicht unbekannt (siehe „Der süße Duft des Todes“, 2002), bekannter jedoch ist er als Drehbuchautor („Amores perros“, „21 Gramm“, „Babel“).

„Escuadrón Guillotina“ (1991) ist sein erster Roman, ein schmaler Band leichtverdaulicher, heiterer Prosa. Die Handlung: Der aristokratische Advokat mit dem illustren Namen Feliciano Velasco y Borbolla de la Fuente offeriert Pancho Villa eine Guillotine zum Kauf. Dieser denkt jedoch gar nicht daran, Geld dafür auszugeben, und inkorporiert Feliciano Velasco und seine Helfer kurzerhand in seine Truppe, womit er sie dazu zwingt, das politische Lager zu wechseln. Diese ziemlich absurde Ausgangssituation führt zu einer Reihe von noch groteskeren Situationen und damit zur karnevalistischen Entthronung des Volkshelden. Arriaga zeigt uns Pancho

Guillermo Arriaga

Villa durch die Augen von Velasco, der diesen für einen ordinären, ungehobelten Barbaren hält. Und tatsächlich wird der Zentaur des Nordens seinem Ruf gerecht: Verzückt von der Guillotine benutzt er diese dazu, seinen Ruhm als blutrünstiger Rächer des Volkes zu mehren. Geschickt manipuliert er überdies die nordamerikanischen Medien (er hat einen Vertrag mit einer Filmgesellschaft geschlossen) und inszeniert sich als der Unbesiegbare. Und siehe da, der Rausch des Ruhms ergreift auch den aristokratischen Velasco, der sich schließlich entscheidet, freiwillig in Villas Heer zu bleiben, um Nutznießer dessen Erfolge zu werden. Bald wird er zur Karikatur des Generals. Als ihm nämlich der fahrender Händler Feliberto Velázquez eine Mini-Guillotine zur Rattenvernichtung verkaufen will, reagiert er wutentbrannt mit dessen Hinrichtung. Francisco Villa, Feliciano Velasco und Feliberto Velázquez spiegeln sich gegenseitig in ihren Taten und identischen Initialen. Derart ulkige Episoden bietet der Roman zuhauf und alle scheinen uns sagen zu wollen: Es ist an der Zeit, dass Mexiko beginnt, über seine eigenen Helden zu lachen oder vielmehr über das, was es aus ihnen gemacht hat, ein undifferenziertes Bedeutungsskelett, einzig dazu da, die auf der Revolution basierende Einheit der Nation zu beschwören.

Wirklich köstlich, überaus kurzweilig und respektlos. Übersetzt ist der Roman übrigens schon von Susanna Mende, er war für Thomas Wörtches metro-Reihe im Unionsverlag eingeplant, zu einer Veröffentlichung kam es – aus ungeklärten Gründen – allerdings nie.

Ignacio Solares: Columbus

Ignacio Solares: Columbus

Ignacio Solares (*1945, Ciudad Juárez) hierzulande noch unbekannt, in Mexiko ein solider, anerkannter Autor, legt mit „Columbus“ (1996) ein durchaus übersetzenswertes kleines Werk vor, das hier kurz vorgestellt werden darf, zumal immer mehr Deutsche des Spanischen mächtig sind. Columbus heißt die US-amerikanische Grenzstadt, die Pancho Villa im März 1916 mit einer etwa 500 Mann starken, ziemlich zermürbten Truppe anzugreifen gewagt hat – übrigens die einzige Invasion eines lateinamerikanischen Landes in die USA überhaupt. Ich-Erzähler Luis Treviño berichtet rückblickend von diesem Angriff, an dem er selbst teilgenommen hat, aber auch von all den Widrigkeiten und Zwischenfällen, die ihn dazu gebracht haben, sich Pancho Villa anzuschließen. Dabei macht er deutlich, dass er nicht zu jenen gehörte, die vor Bewunderung vor Villa zerflossen, sondern von seinem Hass auf die Gringos getrieben wurde. Ja, den Gringos eins auszuwischen, das wünscht sich Treviño, denn wie führen die sich in Mexiko auf? Damals wie heute ist das Prozedere bei der Einreise in die USA erniedrigend, häufig gibt es Tote, und die US-Amerikaner malträtieren die Prostituierten in den mexikanischen Bordellen … All das will Treviño nicht ungesühnt hinnehmen.

Im Gegensatz zu Arriagas Roman, in dem Pancho Villa am Höhepunkt seines Ruhms steht, zeigt ihn uns Solares in seinem Niedergang. Panchos Heer ist in Auflösung begriffen, ausgemergelt und ausgehungert, immer grausamer und willkürlicher werden Villas Aktionen, bis sogar einige seiner engsten Vertrauten den Glauben an ihn verlieren. So wird dann auch der Angriff auf Columbus ein Reinfall. Anstatt die Kasernen zu attackieren, überfallen die Mexikaner die Ställe und massakrieren die wertvollen Pferde. Und zu allem Überfluss bleibt Villa selbst auf der mexikanischen Seite der Grenze zurück. Was ist daran heldenhaft? Verdient der Zentaur seinen Status als Volksheld? Dies scheint Solares zumindest in Zweifel zu ziehen, wenn er seine Kritik auch nicht so scharf formuliert wie Arriaga. Aber „Columbus“ erklärt uns vor allem eins und zwar, dass ein Viehdieb und Mörder zum Volkshelden mutieren kann, wenn er den Groll und Hass des Volkes kanalisiert und in einer mehr symbolischen als militärisch effektiven Aktion gegen den ewigen Feind richtet: Estados Unidos de América.

Der in genüsslich poetischer Sprache erzählte Roman enthält viele grotesk wirkende Bilder, die man leicht für fiktionale Übertreibungen halten kann. Dass dem nicht so ist, lässt sich jedoch anhand von Paco Ignacio Taibos II monumentaler Pancho Villa-Bibliographie nachprüfen.

Doris Wieser

Guillermo Arriaga: Escuadrón Guillotina. New York: Atria Books 2007 [1991].

Ignacio Solares: Columbus. Mexiko-Stadt: Alfaguara 1996. 180 Seiten.

Paco Ignacio Taibo II: Pancho Villa. Una biografía narrativa. Mexiko-Stadt: Alfaguara 2006. 886 Seiten.