Ein Buch als Fanal

Ein Buch als Fanal

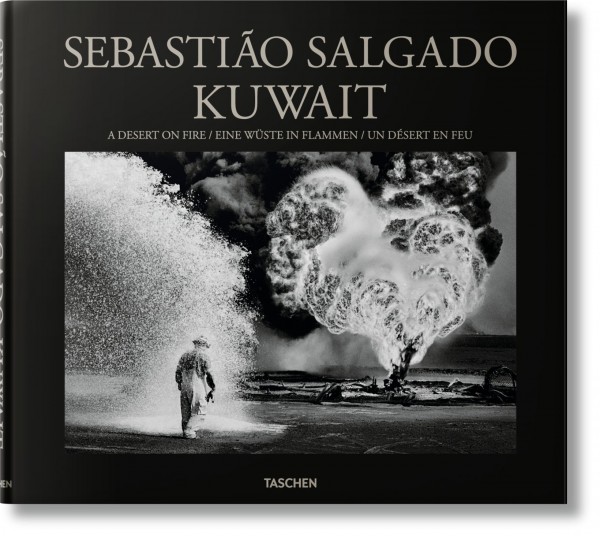

– Ausgerechnet am Tag der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA vertiefte Alf Mayer sich in den Fotoband „Kuwait. Eine Wüste in Flammen“ von Sebastião Salgado. Aber auch ohne solch ein Datum wäre (und ist) es ein überaus wichtiges Buch.

Dieser Fotoband zeugt von einem gewaltigen, weithin verdrängten Verbrechen. Dieses Buch ist ein Schock, ist mehr als nur ein großes und wichtiges Dokument der Zeitgeschichte. Es ist ein Fanal. Mit Donald Trump als amerikanischer Präsident in einer neu angespannten Weltlage könnte es nicht zeitgemäßer sein. Aus einem Jahrestag der jüngeren Vergangenheit – 25 Jahre her sind die in hier dokumentierten Ereignisse – ist nun eine Warnung geworden, weil wir alle wissen, wer jetzt die Schachtel mit den Streichhölzern hat.

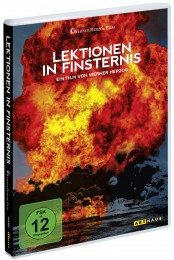

„Kuwait. Eine Wüste in Flammen“ zeigt Bilder, die der Fotograf Sebastião Salgado im April 1991 aufgenommen hat. Einige von ihnen gingen damals um die Welt, sie gingen aber auch bald wieder unter. Der Filmregisseur Werner Herzog, der im gleichen Inferno drehte, wurde mit seinen „Lektionen in Finsternis“ (Lessons of Darkness) 1992 auf der Berlinale niedergebrüllt. Herzog übersiedelte daraufhin in die USA, erst 18 Jahre später kam er wieder auf das Festival in Berlin zurück, dies dann als Jurypräsident.

„Kuwait. Eine Wüste in Flammen“ zeigt Bilder, die der Fotograf Sebastião Salgado im April 1991 aufgenommen hat. Einige von ihnen gingen damals um die Welt, sie gingen aber auch bald wieder unter. Der Filmregisseur Werner Herzog, der im gleichen Inferno drehte, wurde mit seinen „Lektionen in Finsternis“ (Lessons of Darkness) 1992 auf der Berlinale niedergebrüllt. Herzog übersiedelte daraufhin in die USA, erst 18 Jahre später kam er wieder auf das Festival in Berlin zurück, dies dann als Jurypräsident.

Bei Sebastião Salgado ruhten die meisten seiner Bilder aus Kuwait lange in der Schublade, er war mit anderen Projekten – etwa dem monumentalen „Genesis“ – beschäftigt. Viele Monate, bevor der Ausgang der US-Wahl auch nur abzusehen war, entstand die Idee zu einem eigenen Buch. Die meisten der rund 100 Fotos finden sich jetzt erstmals veröffentlicht. „Eine menschengemachte Katastrophe solchen Ausmaßes habe ich niemals zuvor und seither auch nie wieder gesehen“, schreibt Sebastião Salgado in seinem Vorwort vom Februar 2016.

Für die Weißflächen, die das Vorwort und das Buch insgesamt hat, wird man noch dankbar sein. Denn diese Bilder brauchen Raum um sich, so kraftvoll und entsetzlich und manchmal entsetzlich schön sind sie. Überhaupt ist die von Salgados Ehefrau Lélia Wanick besorgte Konzeption und Gestaltung der Sache wie der den Bildern innewohnenden Ästhetik mehr als angemessen. Wie bei den anderen im Verlag Taschen erschienenen Werken Salgados (jüngst bei uns vorgestellt: sein „Exodus“) gelingt auch hier die Balance von Inhalt und Form, findet ein großer Fotokünstler die ihm gerecht werdende Präsentation. Gedruckt wurde der für seine Qualität verblüffend erschwingliche Fotoband übrigens in Italien.

Doch nun hinein, in die Apokalypse. Mit Sebastião Salgados eigenen Worten: „Dunkler Rauch verdeckte die Sonne, und eine danteske Landschaft breitete sich aus, so weit das Auge reichte. Am Horizont markierten lodernde Fackeln die Stellen, an denen brennendes Öl der leblosen Wüste entsprang. Und ringsum sprudelte Rohöl in dicken Fontänen himmelwärts, um auf die Erde zurückzufallen und zähflüssige schwarze Seen zu bilden, die sich ohne Vorwarnung in ein gigantisches Inferno verwandeln konnten. Schließlich war da noch der Lärm, ein ohrenbetäubendes Brüllen, das lauter wurde, je mehr ich mich dem Ort der Katastrophe näherte, den Hunderten Ölquellen, die von der irakischen Armee Anfang August 1990 und Ende Februar 1991 sabotiert und in Brand gesetzt worden waren.“

Doch nun hinein, in die Apokalypse. Mit Sebastião Salgados eigenen Worten: „Dunkler Rauch verdeckte die Sonne, und eine danteske Landschaft breitete sich aus, so weit das Auge reichte. Am Horizont markierten lodernde Fackeln die Stellen, an denen brennendes Öl der leblosen Wüste entsprang. Und ringsum sprudelte Rohöl in dicken Fontänen himmelwärts, um auf die Erde zurückzufallen und zähflüssige schwarze Seen zu bilden, die sich ohne Vorwarnung in ein gigantisches Inferno verwandeln konnten. Schließlich war da noch der Lärm, ein ohrenbetäubendes Brüllen, das lauter wurde, je mehr ich mich dem Ort der Katastrophe näherte, den Hunderten Ölquellen, die von der irakischen Armee Anfang August 1990 und Ende Februar 1991 sabotiert und in Brand gesetzt worden waren.“

Am 1. März 1991 gab die kuwaitische staatliche Ölgesellschaft bekannt, dass 950 Ölquellen brannten oder auf andere Weise von den abrückenden irakischen Truppen sabotiert worden waren, etwa durch Verminung. Rund 300 herbeigeholte ausländische Experten versuchten, die Höllenfeuer zu löschen, durchaus keine einfache Sache. Es dauerte zehn Monate. Und es war eine wirtschaftliche, ökologische und menschliche Katastrophe. Sebastião Salgado reiste während dieser dramatischen Tage nach Kuwait, um die verzweifelten Bemühungen der Löschtrupps zu dokumentieren, die den Kampf gegen dieses Inferno aufgenommen hatten. Die Szenerie war apokalyptisch. Dicke schwarze Sand- und Rußwolken waberten über der Region und trugen die Luftverschmutzung bis nach Kaschmir und Ostafrika. Mitte 1991 waren nach damaligen Schätzungen vierzig Millionen Tonnen Rohöl verbrannt und hatten dabei 250.000 Tonnen Stickoxide und 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gespuckt.

In Salgados Buch sehen wir gewaltige, schwarzqualmende Wolken, verdunkelten Himmel bis zum Horizont, Feuersäulen von – selbst in Schwarz-Weiß – gleißender Intensität. Eine brennende Ölquelle entwickelt eine Hitze von 1.200 °C. Wir sehen aufgewühlten Wüstensand, seengroße Öllachen, schwarzen Regen, durch die Hitze asphaltierte Wüstenflächen. Wir sehen bis zur Erschöpfung arbeitende Männer , ihre Schutzanzüge und Kleidung öldurchtränkt, die Gesichter schlammverschmiert, mit Dreck gesprenkelt. Manche der Bilder wirken wie aus einem Schützengraben des Ersten Weltkrieges, manche der Ölmänner verharren wie Statuen oder kämpfen an Fördergestängen, großen Ventilen und Pumpen, Bohrlochaufsätzen. Die Bilder sind archaisch, machen stumm. Eine große Traurigkeit liegt in ihnen. Wir sehen in Augen, die zu viel gesehen haben, wir sehen Körper, die zu viel aushalten müssen.

Auf einigen Fotos säubern sich ein paar Verdeckte in einem Wasserloch – da musste ich an Henri-George Clouzots großen Noir Film „Lohn der Angst“ (Le Salaire de la peur; 1953) denken, in dem vier Männer zwei Lkws voller Dynamit für eine Ölgesellschaft durch Südamerika karren und einer von ihnen in einem mit Öl vollgelaufenen Loch versinkt. Auch in diesem Film gibt es schreckliche, sich auf ewig einbrennende Szenen. Nur dass das in Kuwait – das musste ich mir immer beim Blättern wieder sagen – die reine, nackte, brutale Wirklichkeit ist. Mit am schlimmsten am Ende die gepeinigte Kreatur. Ein ölverschmierter Vogel mit wütend weißem Auge. Pferde, vermutlich einmal stolze Araber, zitternd in einem Gehölz. Verendete Kamele in einer Ebene.

Was haben wir, die Menschen, da bloß getan? Warum hatte das keine Folgen? Warum ist das schon wieder vergessen? Und im Übrigen, auch dies eine Lektion dieses Buches: Das Öl, von dem wir uns ohnehin als Zivilisation dringend verabschieden müssen, ist eine wirklich DRECKIGE Sache.

Alf Mayer

Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado: Kuwait. Eine Wüste in Flammen. Fotoband, mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Taschen Verlag, Köln 2016. Hardcover, Format 31,8 x 29 cm. 208 Seiten, 49,99 Euro. Verlagsinformationen.

Kleines PS. Werner Herzogs essayistischer Dokumentarfilm „Lektionen in Finsternis“ (Länge: 50 Min), der nie einen deutschen oder englischen Verleih fand, ist als DVD bei arthaus erhältlich. Auf der Berlinale 1992 wurde er, wie Werner Herzog sich erinnert, „hasserfüllt vom gesamten Saal niedergebrüllt. Man spuckte mich an und brüllte, das sei die Ästhetisierung des Horrors. Ich dachte mir: „Ihr seid alle Kretins, ihr habt alle Unrecht.“ Und das habe ich auch gesagt. Ich antwortete: „Das hat auch ein Dante mit seinem ‚Inferno‘ gemacht und desgleichen ein Hieronymus Bosch und ein Goya. So what? Ich halte das für einen meiner besten Filme. Seither dachte ich, ich muss nicht unbedingt jedes Jahr auf der Berlinale sein.“ Unterlegt mit Musik aus Edvard Griegs „Peer Gynt“, Mahlers „Symphonie Nr. 2“, Arvo Pärts „Sabat Mater“, Franz Schuberts „Notturno“, Verdis „Messa da Requiem“ und Passagen aus Wagners „Rheingold“, „Parsifal“ und „Götterdämmerung“, ist der Film fast kommentarlos – und in der Tat schwer erträglich. Des Gezeigten wegen, der gequälten und zerschundenen Natur. Was der Mensch der Erde tut, das hat selten eindringlichere Bilder gefunden. Meist wurde mit Teleobjektiv von einem Truck oder aus dem Hubschrauber gedreht. Herzog meinte, „der Film hat nicht ein einziges Bild, in dem unser Planet erkennbar ist, und doch wissen wir, dass er hier gedreht worden sein muss“.

Großes PS: Historischer Hintergrund

Gerade, weil dieses Buch klar macht, wie kurzlebig wir als Zivilisation mit unserer Vergangenheit und unserem Ressourcenverbrauch umgehen, wäre vielleicht ein Nachwort hilfreich gewesen, das die historischen und politischen Zusammenhänge der Umweltkatastrophe von Kuwait 1991 deutlich macht. Der Zweite Golfkrieg (auch Erster Irakkrieg genannt) wurde durch die gewaltsame Eroberung Kuwaits durch Saddam Husseins Irak am 2. August 1990 ausgelöst. Gut 100.000 irakische Soldaten überfielen das Nachbarland, allein Gold im Wert von 614 Millionen Euro wurde dabei erbeutet. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich als nächste potenzielle Ziele des irakischen Expansionsstrebens betrachteten, ersuchten die USA um die Stationierung von Truppen in ihren Ländern. Es wurden daraus 500.000 Mann.

Ab dem 17.Januar 1991, 3:00 Uhr Ortszeit, begann eine Koalition von 34 Ländern, angeführt von den Vereinigten Staaten und legitimiert durch die Resolution 678 des UN-Sicherheitsrates, auf Befehl von George W. Bush mit der Befreiung Kuwaits. Es war die Operation Desert Storm. Die Koalitionsstreitkräfte flogen in den ersten 20 Stunden mit über 750 Kampfflugzeugen und Bombern rund 1300 Angriffe auf Ziele im Irak. Hinsichtlich der verwendeten Rüstungsgüter und des Mobilisierungsgrads der Kriegsparteien wurde es der schwerste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg (Korea inbegriffen). Ungewöhnlich asymmetrisch war die Verteilung der Kriegsopfer, der Irak wurde weithin in Schutt und Asche gelegt, mindestens 25.000 Menschen (konservativ gerechnet) kamen ums Leben. Dazu gab es ungeheure Umweltschäden und Langzeitfolgen, etwa durch Uran angereicherte Geschosse. Von den Alliierten wurden 320 Tonnen Geschosse aus abgereichertem Uran (Depleted Uranium, DU) verschossen, vor allem von den A-10-Erdkampfflugzeugen und den M1-Kampfpanzern. Der strahlende Anteil an Uran-235 beträgt im abgereicherten Uran zwar nur ca. 0,3 %, ist aber immer noch halb so hoch wie bei Natururan. Die Halbwertszeit von Uran-235 beträgt 700 Millionen Jahre.

Am 26. Februar begannen die irakischen Truppen mit dem Rückzug aus Kuwait, sie steckten die kuwaitischen Ölfelder in Brand und öffneten die Sperrriegel an den Ölterminals, so dass riesige Mengen Öl in den Persischen Golf flossen. Gewaltige Mengen an Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid wurden freigesetzt, Kuwaits Luft wurde verpestet, Natur und Mensch wurden stark belastet. Es brauchte zehn Monate, um die Ölquellen zu löschen.

Monatelang verdunkelten schwarze Rauchwolken den Himmel, in einigen Gebieten herrschte ständige Dunkelheit, die Lufttemperatur der Atmosphäre nahm regional um 10 °C, die Wassertemperatur des Meeres um mehrere Grad ab. Der Rauch enthielt hohe Konzentrationen an Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide sowie Ölpartikel. Es gab ein Massensterben in der Tierwelt. 246 Ölseen, bis zu 13 Kilometer lang und sechs Meter tief, bedeckten eine Fläche von knapp 50 km², gefüllt mit etwa 60 Millionen Barrel Öl (9,54 Milliarden Liter). Zwischen acht und zehn Millionen Barrel Öl liefen in den Persischen Golf und bildeten einen gigantischen Ölteppich von 16 mal 56 Kilometern. Auf 700 Kilometern Küstenlinie bedeckte zäher Ölschlick den Strand, Salzmarschen und Mangrovengebiete mussten riesige Mengen von Öl absorbieren.

Alleine für die USA wurden vom Kongress rund 61 Milliarden US-Dollar an Kriegskosten errechnet; 52 Milliarden davon wurden von verschiedenen anderen Staaten bezahlt, davon 36 Milliarden von Kuwait, Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten. Deutschland beteiligte sich (nur) rein finanziell mit 17,9 Mrd. DM. „Scheckbuchdiplomatie“, keine Soldaten. Einen Teil der kritischen Öffentlichkeit bekam Werner Herzog im Kinosaal der Berlinale ab.

Es war der erste Konflikt, bei dem arabische Staaten gegeneinander aktiv Krieg führten. Die drei nichtarabischen Staaten der Region – Israel, der Iran und die Türkei – waren betroffen und beteiligt, und es war der erste militärische Großeinsatz der Vereinigten Staaten im Nahen Osten. Über die Kriegsschäden hinaus gab es zahlreiche Auswirkungen auf die internationale und die irakische Politik. Der Kabelsender CNN etablierte sich durch seine anhaltende Berichterstattung aus dem Krisengebiet als international bekanntes Massenmedium.

Von wegen Obama als Gründer des IS

In Saudi-Arabien löste die Stationierung amerikanischer Truppen eine politische Krise aus, weil viele islamische Gelehrte des Landes diese als Entweihung heiligen Bodens ansahen. Die dauerhafte militärische Anwesenheit der Amerikaner in Saudi-Arabien diente auch als Rechtfertigung für den Terrorangriff am 11. September 2001. So steht der horizontverfinsternde Qualm der kuwaitischen Ölfelder durchaus auch als Metapher für den seitdem die Welt verpestenden Terrorismus und den tödlichen Zirkel von Gewalt und Gegengewalt.