Klassiker-Check: Nach 25 Jahren erneut gelesen. Über ein blutendes Herz in [[Georges Simenon]]s „Drei Zimmer in Manhattan“.

Verbrechen des Herzens

Verbrechen des Herzens

„Er war glücklich. Er schwamm im Glück. In einem Glück, das morgen, in einigen Tagen beginnen würde, vorerst aber in einer Angst bestand, weil er eben jenes Glück noch nicht in Händen hielt und grauenvolle Angst davor hatte, es zu verlieren.“ Francois Combe, gerade in New York angekommen, abends in einer Bar eingekehrt und dort eine Frau kennengelernt, hat sich in sie verliebt, geradezu maßlos verliebt. „Im Grunde wusste sie immer noch nicht, dass er sie liebte. Sie konnte es gar nicht wissen, nachdem er selbst es erst vor ein paar Stunden entdeckt hatte.“ – Von ihm aus könnte alles sofort losgehen. – „Er hätte am liebsten gelacht. Es war ein wenig grotesk. Sie hinkte mit ihrer armen Liebe so sehr hinter seiner Liebe her, die sie noch gar nicht ermessen konnte und die er ihr schenken wollte.“ – Endlich dann ist es so weit. Sie sind allein in seiner schnell angemieteten Wohnung, drei Zimmer in Manhattan. Er gesteht ihr alles, geht auf sie zu, der lange erwarteten Umarmung entgegen. – „Und nun geriet er in Verwirrung, denn anstatt sich in seine Arme zu werfen, wie er es vorhergesehen hatte, blieb sie ganz weiß, ganz kalt mitten im Zimmer stehen.“

Schonungslose Beobachtungsgabe

Schonungslose Beobachtungsgabe

Müsste er fliehen und könnte er nur einen seiner Romane mitnehmen, dann wäre dies „Drei Zimmer in Manhattan“, antwortete Simenon auf die Frage nach dem ihm wichtigsten Buch. Es ist aus dem Jahr 1946, auf Deutsch erschien es erstmals 1959. Der Diogenes Verlag hat es nun als Band 25 seiner Simenon-Reihe „Ausgewählte Romane in 50 Bänden in chronologischer Reihenfolge ihrer Niederschrift und in revidierten Übersetzungen“ wieder herausgebracht – als handliches Hardback mit Lesebändchen und dennoch schmalem Preis. Der Reihentitel mag umständlich, ja fast barock anmuten, den verlegerischen Verdienst schmälert das nicht. In seiner Autorenpflege, das illustriert das Beispiel Simenon, arbeitet Diogenes über die Jahre und Jahrzehnte einfach vorbildlich. Es gibt nicht nur die Maigret-Gesamtausgabe in 75 Bänden, auch die Non-Maigret-Romane werden weitgehend vorrätig gehalten, dazu allerlei Memoiren- und Sekundärliteratur. Lediglich ein Teil der autobiografischen Schriften und das Abrechnungsbuch seiner Ex-Ehefrau Denise („Le phallus d’or“) sind unübersetzt geblieben.

„Die drei Zimmer in Manhattan“ trafen mich vor gut 25 Jahren wie ins Mark, in den Monaten einer damals unzureichend beantworteten Liebe – ein Simenon-Blitz sozusagen. Es war eine existenzielle Leseerfahrung. Wie ein erschreckend hellsichtiger Magier erschien Simenon mir damals, ein Gedanken- und Gefühle-Leser, dessen Erzählkraft sich an der eigenen, aktuellen Erfahrung rieb. Ein Realitätstest, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Aber auch ohne solch eigene private Empirie beweisen die „Drei Zimmer“ exemplarisch Simenons schonungslose Beobachtungsgabe, wobei er hier zweifellos auch eigenes Erleben und Erleiden verarbeitet. Das Gefühlsdrama hat eine Entsprechung im Kennenlernen seiner zweiten Ehefrau.

Meine Wiederbegegnung mit dem Roman war weniger zwiespältig, als ich befürchtet hatte. Das Buch ist ganz klar ein großes Buch. Für mich hat es den Test der Zeit bestanden, ist zeitlos schön und lakonisch geblieben, überzeugt mit stimmiger Psychologie, straffer Erzählführung und filmreifen Dialogen. Die inneren Monologe, der Wechsel der Erzählperspektiven, das Elliptisch-Offene der Handlung sind (nicht nur für 1946) modern und filmisch. Es ist kein Kriminalroman und doch einer. Er zeigt die brüchige Innenwelt, die ebenso in Wahn und Totschlag umschlagen könnte, die Fragilität und das Risiko emotionaler Einlassung auf die Welt, die Verletzbarkeit menschlichen Seins, die Sucht nach Nähe und Wärme, die Macht von Autosuggestion und Wünschen. Wäre es ein ebenso unprätentiös tiefgründiges Buch geworden, wenn Simenon nicht Kriminalschriftsteller gewesen wäre, ein ehemaliger Polizei- und Lokalzeitungsreporter? Ich bezweifle das. Eine evolutionäre Literaturgeschichte seiner „Helden“ steht noch aus, die Tiefengeschichte all dieser Verletzbarkeiten, Sehnsüchte und kleinen Perversionen. Er selbst meinte über sein Output: „Ich schreibe schnell, weil ich nicht das Gehirnschmalz habe, langsam zu schreiben.“ Sein fieberhaftes Schreiben, für das er sich oft wochenlang in einem Zimmer seiner Wohnung einschloss, unterbrochen nur für Essen und animalischen Sex, hat immer auch Aspekte der Selbstüberrumpelung, der Höllentour mit dunklen Seelen. Tatsächlich hat dieser bürgerliche Autor immer wieder eben jene bürgerlichen Abgründe, Kleinmuts- und Größenwahnaktionen, Obsessionen und Selbsttäuschungen ausgelotet, die ansonsten gerne unter der großen Tischdecke bleiben.

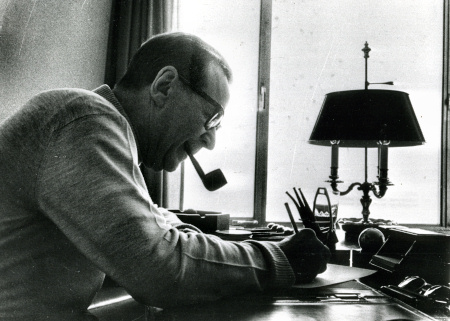

George Simenon, 1963

George Simenon, 1963

„Es gibt keine Kriminellen“

„Ein Mensch wie jeder andere“ nannte Simenon den ersten Band seiner insgesamt 22 autobiografischen „Dictés“. Nur zu einem kleinen Teil sind diese in ihrem Narzissmus oft entwaffnend schonungslosen autobiografischen Tonbanddiktate ins Deutsche übersetzt. Ein Mensch wie jeder andere, das gerade war er natürlich nicht. Und aber doch. Zumindest in seinen Büchern, deren Charaktere er „meine Brüder“ nannte. Simenon, der Kriminalschriftsteller, transzendiert noch in den schwächsten seiner Bücher das Genre. Gewalt ist ihm nicht Vorwand oder Selbstzweck, der Schock kein Stilmittel. „Verstehen, nicht urteilen“, lautet sein Motto. Er legt es seinem Kommissar Maigret in den Mund. „Ich habe versucht, verständlich zu machen“, bekannte Simenon 1960, „dass es keine Kriminellen gibt.“ Getriebene, Fliehende, Verfolgte, Unterdrückte, Ausreißer und Zauderer sind seine Figuren. „Romans-crise“ oder „romans dur“ nannte er seine Non-Maigret-Romane, detailreiche Beschreibungen krisenhafter Zustände, zugespitzt auf eine existenzialistische Situation. Anders aber als die „noirs“ von Hammett und Chandler, wo die Helden um die Härte ihrer Lage wissen und entsprechend handeln, verstehen Simenons „kleine Leute“ meist kaum den Ernst ihrer Lage. Sie sind Objekte, nicht Subjekte ihres Dramas – und uns deshalb so nahe. So gleich. So warm.

Simenon weiß um das Geheimnis des Menschseins. Manchmal sind es erst die letzten Zeilen eines Romans, die dem, was wir atmosphärisch so genau geschildert bekamen, eine Dimension eröffnen, die uns den Atem, den Puls beschleunigt, uns mit der Welt versöhnt oder uns brutal in sie stößt und die Augen, die ja nur ein Buch lesen wollten, für die Tatsachen, Schönheiten und Abgründe des Lebens weitet. Und immer wieder, beinahe in jedem Buch blind aufzuschlagen: die kleinen Freuden, die die Welt bereithält. Sei es der Regen, sei es ein Bier oder ein Wein in einem kleinen Café.

1972, als er zu erfinden aufhört, hält Simenon fest: „Ich habe sämtliche Kontinente bereist. Ich habe das hinter mir, was man ein bewegtes Leben nennt. Ich habe ganze Nächte mit Frauen getanzt und geschlafen, die ich nicht kannte. Von all dem ist mir nichts geblieben, außer vielleicht der Fähigkeit, meine gegenwärtige Existenz intensiv zu empfinden … Ich fühle mich reich an Erinnerungen, aber nicht an Dingen, die zum damaligen Zeitpunkt der Rede wert gewesen wären. Die Erinnerungen, die jetzt ein Teil meiner Existenz sind, das sind die Strahlen der Sonne, der Regen, der die Fensterscheiben hinabkullert, der Geschmack von Eis, die langen, einsamen Spaziergänge … Was in meinem Leben zählte, das war die Wärme der Sonne auf meiner Haut, oder die eines Holzfeuers im Winter, und besonders die Märkte in La Rochelle, in Cannes, in Connecticut und anderswo. Der Geschmack der Gemüse und Früchte. Der Metzger, der in riesige Fleischstücke schneidet, der Fisch, der auf großen Platten liegt. Wenn ich in meinem Leben etwas gelernt habe, dann, dass all das gut und wichtig ist. Der Rest ist bloß Anekdote und Stoff für die Presse.“

Simenon bedeutet, so habe ich mich eben wieder überzeugt: Bücher für ein ganzes Leserleben. Rund 400 Romane, davon 201 unter seinem Namen, hat er uns hinterlassen. Am 12. Februar 1903 in Belgien geboren, durch fast die ganze Welt gereist, zweimal geschieden, 1972 in den Pass „ohne Beruf“ eingetragen und sich zurückgezogen, starb dieser große Menschen-Porträtist und Kriminalschriftsteller im Alter von 86 Jahren am 4. September 1989. Nicht der Gänsehaut, der ganz unpathetischen Menschlichkeit wegen, liest die Menschheit Simenon. Auch noch mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod. Und sicher noch viel länger. „Mein Erstaunen, meine Zärtlichkeit“ notierte dieser Mensch 1976 über uns Menschen „ wächst gegenüber diesem ungeschützten Tier, das nicht weiß, was es ist, woher es kommt, wohin es geht.“

Alf Mayer

Georges Simenon: Drei Zimmer in Manhattan (Trois Chambres à Manhattan, 1946). Roman. Deutsch von Linde Birk. Überarbeitete Ausgabe, Zürich: Diogenes Verlag 2011. 226 Seiten. 9,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. „Simenon: Sein Leben in Bildern“ bei crimemag.