Unterwegs zum „Übermenschen“

Unterwegs zum „Übermenschen“

– James Ellroy ist unterwegs, um seinen neuen Roman „Perfidia“ zu promoten. Ein Autor, der, wie es so schön heißt, schon immer polarisiert. Was ist Provokation, was ist mehr als grenzwertig? Und ist er wirklich ein Großer? Oder nur ein sehr Lauter? Alf Mayer hat ihn getroffen.

Am Ende gehört er mir, der Ort meiner Geburt, zitiere ich – James Ellroy ergänzt wie aus der Pistole geschossen, „… und seine Sprache besitzt mich“. Dieser Satz von Ross MacDonald stand 1992 als Motto „White Jazz“ voran. Es war das bis dahin waghalsigste Buch des 1948 in Los Angeles geborenen Autors. Dave Klein, ein korrupter, rassistischer, scheinheiliger, dem Voyeurismus verfallener Polizist des Los Angeles Police Departments (LAPD), der Mieter ausbeutet, als Auftragskiller jobbt, im eigenen Chaos zu versinken droht und sich gleichzeitig nach Ordnung sehnt, taumelt darin als Ich-Erzähler durch eine von Verbrechen, Habgier, Verkommenheit und Korruption zerfressene Stadt. Mit diesem Buch perfektionierte Ellroy seinen stakkatohaften Stil, eine verdichtete Sprache, der oft Verb oder Adjektiv fehlt. Das Erfassen solcher Sätze zwingt nah an die Personen, reißt in den Bewusstseinsstrom der Figuren, bringt sie ungewohnt dicht heran. Lesen als Clinch, und Ellroy weiß, wie man kurze Haken verpasst und schmutzige Sachen ins Ohr flüstert. Das verlangt ständige Aufmerksamkeit, macht die Lektüre fieberhaft. Schnelles Querlesen geht nicht; jedermanns Sache ist das nicht, ebenso wenig wie Ellroys durch und durch amoralische Welt.

„In the end I possess my birthplace

and am possessed by it’s language.“

Töte mir einen Japsen, sagt Bette Davis – der Held gehorcht

Töte mir einen Japsen, sagt Bette Davis – der Held gehorcht

Das Coverfoto der US-Ausgabe von „White Jazz“ zeigte die kugeldurchsiebte Tür eines Polizeiwagens, ein starkes Foto, wie ich es seit Clint Eastwoods subversivsten Film, „The Gauntlet“ von 1977 nicht mehr gesehen hatte, wo eine Armada von Polizisten den Bus durchlöchert, mit dem der Held gegen alle Widerstände eine Mafiazeugin zum Gericht bringt. Subversivität bei Ellroy freilich ist gegengepolt. Er hat Spaß daran, das Weltbild von Linken und Liberalen zu erschüttern, das ist seine Mission, da muss man sich nichts vormachen. Er schreibt an einer ungeschminkt konservativen „weißen“ Gegengeschichte Amerikas, macht jene Tatmenschen zu Helden, die sich nicht scheuen, über Leichen und alle Arten von Verbrechen zu gehen. Quasi im Vorgriff auf einen schwarzen US-Präsidenten, da noch gemünzt auf Bürgerrechtler und Vorwürfe des Rassismus, heißt es in „The Cold Six Thousand“: „Gib den Schwarzen ein Wörterbuch und sie glauben, sie regieren die Welt.“

Nietzsche ist ihm ein fremdes Konzept, spätestens seit „Perfidia“ und der Saga von Dudley Smith aber ist Ellroy nun unterwegs zum „Übermenschen“. Ein Polizist als Mephistopheles des Verbrechens, ein „villain“ als Held, den manche schon für den verführerischsten Bösewicht der Kriminalliteratur halten, einer, den Ellroy nun zum unehelichen Vater seiner langjährigen Obsession, der „Schwarzen Dahlie“ Elizabeth Short macht, die in dem gleichnamigen Roman zu einem schlimmen Tode kam. Dudley geht buchstäblich über Leichen. „Please kill a Jap for me“, sagt ihm seine Geliebte in „Perfidia“, die echte Bette Davis. Er geht hinaus und erschießt bamm-bamm-bamm einen Japaner in einer Telefonzelle (nachzulesen S. 496/97), und das ist nur eine kleine Sache. Schon in „White Jazz“ hieß es über ihn:

„Sag’ mir deine Einschätzung über Dudley Smith.“

„Er ist brillant und von Ordnung besessen. Er ist grausam. Ein paar Mal schon dachte ich, er wäre zu allem fähig.“

„Jenseits deiner wildesten Vorstellungen.“

Mit Dudley Smith unterwegs zu sein ist eine Conrad’sche Reise einen schrecklichen Fluss hinauf, nur dass das „Herz der Finsternis“ nicht im tiefen afrikanischen Dschungel liegt, sondern mitten in Los Angeles schlägt. (Mike Davis lässt grüßen.)

„Ich zerstöre die, die ich nicht kontrollieren kann. Ich muss sicher sein, dass die mir Nahen die gleichen Interessen teilen wie ich. Innerhalb eines Arrangements bin ich großzügig. Außerhalb dessen grausam.“ Mit legalem Firlefanz halten Dudley Smith und seine Männer sich in der Pre-Miranda-Zeit nicht auf, auch Ellroy verschwendet keine Worte, als sie einen Sittlichkeitsverbrecher stellen. Hier im Original:

„He started to turn around. He started to say, ‘Say what?’ Six triggers snapped. The rape-o blew up. Bone shards took down palm fronds. Carlisle’s glasses got residual-spritzed. Big booms overlapped. Note those buckshot-on-wood echoes. 3:30 church bells pealed through all of it.“

Ohne Fehl ist in Ellroys Welt – da hat er seinen Richard Slotkin intus – ohnehin niemand: „Amerika war niemals unschuldig. Wir verloren unsere Unschuld schon auf der Überfahrt und schauten ohne Bedauern darauf zurück. Du kannst den Sündenfall nicht auf ein einzelnes Ereignis oder auf irgendwelche Umstände zurückführen. Du kannst nicht verlieren, was dir schon bei der Geburt gefehlt hat.“ Das steht als Vorbemerkung in „American Tabloid“, wo es um die Ermordung Kennedys in einem völlig verkommenen Land geht. Politik ist Verbrechen bei Ellroy, Verbrechen ein selbstverständliches Instrument wirtschaftlicher Interessen. Die Unverblümtheit all der niederen Bewegründe im Dienste der „richtigen“ Sache und des Fortschritts, die sich auftürmende Schuld der Väter und die Sünden der Söhne machen Ellroys Bücher eben auch als Gesellschaftskritik lesbar und erfolgreich. Eine Schindmähre, die er wieder und wieder reitet, sind die Kennedys. Seit Richard Condon („Winter Kills“, „Mile High“, „The Vertical Smile“) hat niemand mehr so böse über diesen Clan und vor allem Joe Kennedy geschrieben. Dudley Smith lässt er in seiner irischen Jugend Drecksarbeiten für den Patriarchen erledigen.

Ohne Fehl ist in Ellroys Welt – da hat er seinen Richard Slotkin intus – ohnehin niemand: „Amerika war niemals unschuldig. Wir verloren unsere Unschuld schon auf der Überfahrt und schauten ohne Bedauern darauf zurück. Du kannst den Sündenfall nicht auf ein einzelnes Ereignis oder auf irgendwelche Umstände zurückführen. Du kannst nicht verlieren, was dir schon bei der Geburt gefehlt hat.“ Das steht als Vorbemerkung in „American Tabloid“, wo es um die Ermordung Kennedys in einem völlig verkommenen Land geht. Politik ist Verbrechen bei Ellroy, Verbrechen ein selbstverständliches Instrument wirtschaftlicher Interessen. Die Unverblümtheit all der niederen Bewegründe im Dienste der „richtigen“ Sache und des Fortschritts, die sich auftürmende Schuld der Väter und die Sünden der Söhne machen Ellroys Bücher eben auch als Gesellschaftskritik lesbar und erfolgreich. Eine Schindmähre, die er wieder und wieder reitet, sind die Kennedys. Seit Richard Condon („Winter Kills“, „Mile High“, „The Vertical Smile“) hat niemand mehr so böse über diesen Clan und vor allem Joe Kennedy geschrieben. Dudley Smith lässt er in seiner irischen Jugend Drecksarbeiten für den Patriarchen erledigen.

In einem großen, über mehrere Tage geführten Interview mit der „Paris Review“ hat Ellroy 2009 erklärt: „Ich bin Gott in Europa – der vorherrschende amerikanische Schriftsteller unserer Zeit. Und das ist kein Scheiß. Amerika ist die kulturelle Spitze der Welt und meine Bücher werden in Europa als realistische Kritiken Amerikas gesehen – zumindest bei denen, die Amerika zugleich anbeten und verachten, sich wünschen, Amerikaner zu sein, und sich wundern, warum sie nicht selbst das Höchste an Kultur für die ganze Welt sind. Ich verkaufe mehr Bücher in Frankreich als in Amerika.“

Eine Architektur wie in Barcelona

Mit „SLASHMARKS ON YOUR SOUL!“ hatte er mir damals „White Jazz“ signiert, das so, dass sich die Buchstaben ein paar Seiten tief eindrückten. Da wusste ich noch nicht, dass er bis heute seine Bücher per Hand und in Blockbuchstaben schreibt, wahrscheinlich gar keine Kleinschreibung kann. Klein ist wirklich nicht Ellroys Ding.

Jetzt erst recht nicht mehr. „Perfidia“ ein Prequel zu nennen, das griffe zu kurz. Der Titel, dem im Deutschen die Konnotation von „Perfide“ anhängt, was zwar nicht gemeint war, aber dennoch passt, benennt ein Glenn-Miller-Stück und den spanischen Begriff für „Treulosigkeit“, nicht „Verrat“, wie das sich viral verbreitet hat.

Mit „Perfidia“ hat der Anfang März 67 Jahre alt gewordene Ellroy den archimedischen Punkt seiner eigenen literarischen Karriere gefunden. Jenen Punkt, von dem aus sein bisheriges Lebenswerk sich als eine bereits vor vielen Jahren begonnene, gewaltige Architektur enthüllt, die in ihren Verästelungen und all dem überbordenden Raumgreifen an die 1882 begonnene und immer noch unvollendete Gaudi-Basilika „Sagrada Familia“ von Barcelona erinnert. Mit „Perfidia“ setzt Ellroy nachträglich seinem bereits begonnen GROSSEN AMERIKANISCHEN ROMAN den Grundstein ein. Aus elf Büchern soll das Gebäude nach Vollendung bestehen. Acht davon haben wir schon. Hier der Bauplan:

Das erste L.A.-Quartett (1946 – 1957):

Das erste L.A.-Quartett (1946 – 1957):

The Black Dahlia (Die schwarze Dahlie), 325

The Big Nowhere (Blutschatten),l 406

L.A. Confidential (Stadt der Teufel), 496

White Jazz (White Jazz), 350 Seiten

Die Underworld-USA-Trilogie (1958 – 1972):

American Tabloid (Ein amerikanischer Thriller), 576

The Cold Six Thousand (Ein amerikanischer Albtraum), 672

Blood’s a Rover (Blut will fließen), 640

Das zweite L.A.-Quartett (1941 – 1945):

Perfida (Perfidia), 701

Buch 2, Buch 3, Buch 4

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf die amerikanischen Hardcoverausgaben.)

Quartett Nummer zwei, eigentlich müsste man es in eins umbenennen, soll die Grundmauern setzen, auf denen Ellroys Kathedrale steht. Es beginnt mit „Perfidia“ am Vorabend des japanischen Überfalls auf Pearl Harbour, soll mit Los Angeles als Mittelpunkt die Jahre des Zweiten Weltkriegs abdecken und mit dem „V-J-Day“ enden, dem „Victory over Japan Day“ am 15. August 1945, der mit den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki erzwungenen Kapitulation Japans .

„Das zweite L.A.-Quartett soll echte und fiktive Figuren aus den ersten beiden Werkgruppen in deutlich jüngerem Alter zeigen. Zusammen sollen die drei Werkgruppen dann gut 30 Jahre amerikanischer Geschichte abdecken, sich zu einem zusammenhängenden romanhaften Geschichtsabriss fügen.“ Wenn Ellroy bei den bisherigen Buchumfängen bleibt, werden das mit den bisher erschienenen 4.566 wohl an die 8.000 Romanseiten werden.

Es kann nur einen geben: Chandler, Hammett oder Ellroy?

Es kann nur einen geben: Chandler, Hammett oder Ellroy?

„Es ist jetzt MEINE Stadt!“, sagt Ellroy scharf, als ich ihm gegenüber anschneide, dass das literarische L.A. der 1940er von den Figuren Raymond Chandlers bevölkert war. Provokation funktioniert beim Provokateur Ellroy zuverlässig. Prompt bekräftigt er seine abschätzige Meinung über Chandler, dass der so geschrieben habe, wie er selbst wohl gerne gewesen wäre, dass dessen Romane inkohärent seien, die von Hammett dagegen kohärent. Hammett sei für ihn der weitaus realitätstüchtigere Schriftsteller, der über die Art von Mann schrieb, die er fürchtete zu sein. „Hammett schreibt über die männliche Welt der Verlogenheit und Gier. Er war enorm wichtig für mich.“

Nur Verachtung hat Ellroy für Chandlers Postulat: „Aber durch die schäbigen Straßen muss ein Mann gehen, der selbst nicht schäbig ist, der eine reine Weste hat und keine Angst. Er muss der beste Mensch auf der Welt sein und ein Mensch, der gut genug ist für jede Welt.“ Er habe sich da lieber Hammetts Weltsicht angeschlossen, habe sich zunehmend auf die Bösewichte der Weltgeschichte konzentriert, auf die, die anderen die Beine und die Knochen brechen. „Darum geht es beim Continental Op. Es ist eine dunkle Sicht der Welt.“

Wir hakeln ein wenig weiter. Auf eine gehobene Augenbraue zu „I’m a Conservative“ folgt unweigerlich ein Bekenntnis zur Tea-Party, auf eine Frage zur Hollywood Blacklist, dass „all das Weinen um ein paar Schicksale einfach maßlos übertrieben“ sei, dass die angebliche Hexenjagd auf Linke in Hollywood viel zu viel Aufmerksamkeit gefunden habe, das Alger Hiss schuldig war, dass es die „Rote Gefahr“ tatsächlich gab und „The Red Scare“ völlig berechtigt gewesen sei, dass Stalin viele Millionen Tote mehr als „some Austrian corporal“ auf dem Buckel habe … und dann lächelt er nach dieser Suada. Aus der Fassung gerät er nur, als ich ihn frage, ob es denn stimme, womit er in einem Interview mal schockiert hat, nämlich, dass er in der American Nazi Party gewesen sei. „Oh come on, I was fifteen…!“

Der selbst ernannte, in diesem Auftreten in der Vergangenheit oft durchgeknallt bis peinlich changierende „Demon Dog of Crime Literature“, es gibt da die absonderlichsten Benimm-Berichte, ist ruhiger geworden, aber so ganz mag und kann er nicht aus seiner Rolle. Geschlechtsspezifik kommt dazu. Ein paar Mal stelle ich mir während des Gespräches vor, wie er wohl einer Frau gegenüber reagieren würde.

Rassismus – ein naturwüchsiges Thema

Rassismus – ein naturwüchsiges Thema

Frage: Was für ein Interesse haben Sie an japanischer Kultur und Geschichte?

Ellroy: Keines.

Frage: Warum dann Japaner in „Perfidia“?

Ellroy: Weil L.A. viele von ihnen hatte bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Weil Rassismus ein natürliches Thema für mich ist. Das gehört zu unserer Nation. Viele japanisch stämmige Amerikaner, die Nisei, wurden damals interniert, den Deutschen oder den Italienern ist das nicht passiert, obwohl wir auch mit ihnen im Krieg waren. Ich habe eine ermordete japanische Familie erfunden, einen grausigen Mordfall, von dem aus das Buch sich auffächert.

Frage: Es beginnt mit einer antijüdischen Radioansprache eines Klu-Klux-Klan-Mannes. „Der jüdische Kontrollapparat hat uns in diesen Krieg gehetzt – der unser Krieg geworden ist, ob uns das nun passt oder nicht …“, so fängt „Perfidia“ an. Das ist ein heftiger Einstieg. Wieso? Als Schocker?

Ellroy: Von heute aus gesehen klingt es ausgesprochen rassistisch, faschistisch und schwulenfeindlich, wie im Los Angeles der Vierziger und Fünfziger geredet wurde, was da abging, auch in Radios und Zeitungen. Dieses Anti-Jüdische, das wurde auch von der katholischen Kirche offen verbreitet. Ich zensiere nicht. Ich zeige die Welt, wie sie war. Mir egal, wie politisch inkorrekt das ist. All dieses liberale Gesäusel ist nicht mein Ding. Ich bin ein eingeschworener Gegner der Linken. Es gibt in der Kriminalliteratur eine ziemliche Verlogenheit, ich will das alles realistisch zeigen, wie Cops wirklich waren, wie die Welt wirklich war.

Frage: Cops als Rassisten darzustellen, das ist keine Kritik bei Ihnen? Joseph Wambaugh ist damit ziemlich angeeckt, ich erinnere an „Die Chorknaben“. (Zu den Wandlungen von Wambaugh siehe hier).

Ellroy: I LOVE COPS!

Wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Es ist ein Universum, in dem Ellroy in seinen Büchern und ganz besonders in „Perfidia“ erfundene Personen und Biografien mit echten Personen der Zeitgeschichte verknüpft – Schauspielerinnen und Schauspieler, Politiker, Gangster, Künstler, Polizisten. Die echten Personen machen manchmal klar, dass wir es hier mit einer künstlich geschaffenen Welt zu tun haben – im Sinne eines „Kann das wirklich so gewesen sein?“. Oft genug aber verschwimmt alles delirierend und erhellend zugleich. Eine Fieber- und Wahn- und Schreckenswelt, ein Pandämonium, unter Trommelwirbeln vorgetragen, hin- und mitreißend im Rhythmus, suggestiv, verführerisch. Flackerndes Technicolor, ein Sodom und Gomorra, eine Welt aus den Fugen – und dabei ganz und gar real. Amerikanisch. Kapitalistisch. Wirtschaftswunder. Die Kehrseite des Dollars. Der amerikanische Traum. Auf Gier und Rücksichtslosigkeit erbaut. Von starken, skrupellosen Männern angepackt. „The Far Side of the Dollar“ heißt ein Roman von Ross MacDonald von 1965 (deutscher Titel: „Geld zahlt nicht alles“).

300.000 Startauflage in Italien

300.000 Startauflage in Italien

Es knirscht ein paar Mal in unserem Gespräch, ich bin zu wenig Kunde für Textbausteine aus eingeübten Riffs. Ellroy kommt gerade aus Italien, hatte am Vorabend 600 Bücher signiert und viel Aufmerksamkeit erfahren. „Perfidia“ hat dort eine Startauflage von 300.000 Exemplaren. Bei Ullstein würde gejubelt werden, wenn mit dem 952-Seiten-Buch 25.000 verkaufte Exemplare zu erreichen wären, weniger als zehn Prozent. Allein diese nackten Zahlen machen klar, wie weit weg Deutschland, deutsche Lesekultur und der deutsche Kriminalroman von so etwas sind wie „Perfidia“ und Italien und Frankreich. Die Durchdringung von Macht, Erfolg, Geld, Fortschritt, Politik, Polizei, Justiz, Wirtschaft mit dem Verbrechen und deren Reflektion in den Fiktionen ist für Italiener und Franzosen weitaus selbstverständlicher und spannender als in unseren spießigen Breiten. Man denke etwa an Dominique Manotti und das – verdienstvollerweise – gerade im Wiener Folio-Verlag erschienene römische Sittenbild „Suburra. Schwarzes Herz von Rom“ von Giancarlo De Cataldo und Carlo Bonini (dazu der Freitag). In Florenz wurde jetzt Mitte März 2015 ein gigantischer Korruptionsskandal enthüllt, der alle großen Infrastrukturinvestitionen der vergangenen Jahre und ein Ausgabevolumen von mehr als 25 Milliarden Euro betrifft.

Das Thema Frauen – und ein Scoop

Das Thema Frauen – und ein Scoop

Wir kommen auf Frauen. Wichtiges Thema, meint er. Wie das unter Männern ist, wenn man nicht zu sehr auf den Putz hauen will, wird das eine ein wenig einsilbige Unterhaltung.

Frage: Letztlich geht es doch immer um eine Frau.

Ellroy: Ja.

Frage: Also geht es ums Buhlen, ums Erobern, um Romanze? It’s all about romance?

Ellroy: Ja.

Ich schweige.

Ellroy auch.

Der „Hiliker-Fluch“ setze ich an, sein autobiografisches Buch über die Suche nach der richtigen Frau und seine sexuellen Eskapaden (zur CM-Besprechung hier). Darin steht unter anderem: „Cherchez la femme. Ich bin Frauen hinterher gejagt in die Vorstädte von New York und Connecticut, nach Kansas City, Carmel und San Francisco. Bis mir die Orte ausgegangen sind und die Frauen. Deshalb bin ich zurück nach Los Angeles.“ War vielleicht ein Fehler, das Buch, sagt er. Glaube ich nicht, sage ich. Die Frauen kommen doch gut weg darin.

Ellroy: Zur Hölle, dieser Simenon, den Sie gerade aufs Tablett gebracht haben, hat doch behauptet, dass er mit 6.000 Frauen geschlafen hat …

Ich: 10.000 …

(Wir zucken die Schultern.)

Ellroy: Jean Moreau hat eine Party für ihren Liebhaber Nummer 1000 gegeben. Können Sie sich das vorstellen? Ein Mann würde das nicht tun können, einem Mann würde man das nicht durchlassen.

Frage: In „Perfidia“ kommen reale Hollywood-Größen vor, Dudley Smith hat ein Verhältnis mit Bette Davis, von Clark Gable zirkulieren obszöne Fotos … Gegen Ende heißt es: „L.A. war ein Vielfach-Fick …“

Ellroy: … Ava Gardner schläft mit weiß Gott wem und hat einen Riesenbusch. Sie haben es alle getan. In Hollywood haben sie es alle getrieben. Ein Babylon.

Frage: Sie erwähnen auch, dass Eleonor Roosevelt …

Ellroy: … eine Lesbe war. Ja und? Das hat mich immer schon interessiert, wer mit wem. Wer schwul ist oder lesbisch. Wer’s wie macht. Wer es mit wem treibt. Das interessiert mich immer noch. Eines der wichtigsten Medien meiner Kindheit war „Confidential“…

Frage: … das Skandalblatt?

Ellroy: (Lacht) Genau das. Facts of life.

Ich lenke ein wenig ab, spreche die ihm über all die Jahre wichtigste Instanz an – „White Jazz“ ist ihr gewidmet –, jener Journalistin und Autorin, mit der er bis 2005 insgesamt 14 Jahre lang verheiratet gewesen war.

Frage: Was ist eigentlich mit Helen Knode? Sie haben noch Kontakt?

(Er rutscht ein wenig auf dem Sofa herum, freut sich diebisch.)

Ellroy: Okay, Moment. (Lacht.) Hier ist ein Knüller für Deutschland. Ein Scoop! Ich bin wieder mit ihr zusammen. Meine zweite Exfrau ist meine neue Verlobte!

Frage: Sie wohnt wieder in L.A.?

Ellroy: Nein. Denver.

Frage: Aha, ist ja ein gewisser Abstand. Sie braucht als Kanadierin den weiten Himmel?

Ellroy: (Lacht.) Könnte sein. Nett gesagt. Wir besuchen uns.

Ich habe Helen Knodes zweiten Roman dabei, „Wildcat Play‘‘, ein „crime adventure“, in dem eine hippe Filmkritikerin es mit einem Öl-Plot wie aus „There Will Be Blood“ zu tun bekommt. Er sieht sich Knodes Foto auf dem Schutzumschlag an, sagt: Kennen Sie Ihr erstes Buch, „Ticket Out“? Das müssen Sie lesen. Es ist gut!

Ich recherchiere nicht, ich lasse recherchieren

Ich recherchiere nicht, ich lasse recherchieren

Schon aber habe ich mir wieder was verscherzt, weil ich auf Alberta komme, die Provinz, aus der Helen Knode stammt, und das Fracking erwähne, mit dem dort die Landschaft aufgefressen wird, was ich zufällig mal aus der Luft sah. Ellroy schaut auf den Boden, faltet die Hände, Umwelt ist nicht sein Ding. Fehler Nummer zwei, dass ich das Landgrabbing in „Perfidia“ mit der Wasserrechte-Geschichte in John Hustons „Chinatown“ verknüpfe. Man soll neben Ellroy keine anderen Meister haben.

Mit Joseph Wambaugh dagegen habe ich Glück, „der ist der Pate des Polizeiromans, ihn bewundere ich“. (Ich weiß von Geschichten, dass Ellroy ihn nachts anrief, um ihm zu versichern, er sei Gott.) Die Filme nach Ellroy-Romanen, nicht darauf ansprechen, war schon vor dem Gespräch aus L.A. bedeutet worden.

Frage: „Rampart“?

Ellroy: Nicht eine Zeile darin ist von mir! A shitty film. (Er wendet sich angewidert ab.)

Woody Harrelson sieht darin doch fast physiognomisch so aus wie Sie, sage ich und zitiere aus dem Film „The LAPD ist back in town. And it’s name is Dave Brown.“ Au weia. Ellroy schlägt eine flache Handkante in die Luft, die Augen funkeln.

Ellroy: Ich schreibe manchmal einen Fernsehpiloten oder was fürs Kino. Ich tue das fürs Geld. Das ist alles.

Frage: Fernsehminiserien, wie das der neue Trend ist, Vier- oder Achtteiler aus einem Roman zu machen, das interessiert sie nicht?

Ellroy: Nein! Ich bin Schriftsteller. Das ist meine Berufung.

Frage: Sie arbeiten langsam. Für jedes Ellroy-Buch muss ich eigentlich zu lange warten. Was ist Ihr Schnitt. Viereinhalb Jahre?

Ellroy: Nein. Wollen Sie schlechte Bücher?

Ich: Nein. Aber Sie haben ja echt noch was vor.

Ellroy: Ich könnte es vielleicht in drei Jahren schaffen. Wir werden sehen.

Frage: Wie arbeiten Sie? Recherchieren Sie viel?

Ellroy: I don’t do research. I hire researchers.

Was er brauche, sei ein Gefühl für Ort und Zeit. Eine Inspiration.

Ellroy: Für dramaturgische Notwendigkeiten erfinde ich auch einmal etwas. Es gibt eine forensische Prozedur in „Perfidia“, die existiert nicht. Die habe ich erfunden. Oder Hitler in der Wolfsschanze, diesen Führerbunker gab es, glaube ich, zum Zeitpunkt des Romans noch gar nicht, aber der Name ist so scharf. Warum soll ich drauf verzichten? Der deutsche Übersetzer fragte an wegen eines Wortes, das es nicht gäbe im Deutschen. What the hell, it looked cool on paper!

Frage: Und technisch? Sie schreiben das alles in Blockschrift?

Ellroy: Ja. 1200 Seiten waren das für „Perfidia“.

Frage: Immer noch kein Computer?

Ellroy: Nein! Ich habe noch nie eine E-Mail geöffnet. Ich habe kein Computer.

In „The Hilliker Curse“ berichtet er von dem „shitty work“, für das er sich zur Promotion von „Blut muss fließen“ überreden ließ, nämlich drei Wochen tatsächlich selbst eine Facebook-Seite zum Buch zu betreuen.

Für die US-Army nach Mexiko

Für die US-Army nach Mexiko

Ich rede und frage ein wenig über Krieg – immerhin sollen seine nächsten drei Romane während des Zweiten Weltkriegs spielen –, aber er bleibt schmallippig bei dem Thema, will nichts von seinen Figuren und auch nichts in Sachen Krieg oder Kriegsliteratur erzählen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.

Frage: Am Ende von „Perfidia“ leistet Dudley Smith den Fahneneid, geht zur Armee. Was wird er erleben?

Ellroy (knapp): Er geht für die US-Army nach Mexiko.

Vom Patriotismus kommen wir auf Clint Eastwoods „American Sniper“ (zur CM-Kritik geht es hier). Er hat ihn nicht gesehen, es interessiert ihn auch nur halb, noch weniger, nachdem er hört, dass er nach zwei Wochen bereits der erfolgreichste Kriegsfilm aller Zeiten war. Von Eastwood, sagt er, möge er eigentlich nur „den Film mit dem Affen“ (lacht), es ist „Every Which Way You Can/ Mit Vollgas nach San Fernando“. Es ist klar beleidigend gemeint, Ellroy macht sich lustig. Als ich nicht mit lache, sagte er: Er ist geizig. Gibt ein mickriges Trinkgeld. Thema erledigt.

Zweimal blüht er richtiggehend auf.

Frage: Kennen Sie jemanden, der so schreibt wie Sie?

Ellroy: Nein.

Frage: Was ist es, was Sie schreiben?

Ellroy: Ich habe den Kriminalroman mit dem historischen Roman vereinigt. Das ist meine Leinwand.

„Oh, die sind inzwischen ja richtig selten“, sagt er lächelnd, als ich seine drei ersten Kriminalromane „Brown’s Requiem“ (1981), „Clandestine“ (1982) und „Blood on the Moon“ (1984) auspacke. Ich hätte erwartet, dass ihm seine ersten Arbeiten ein wenig lasch geworden sind angesichts seiner Sagrada Familia, an der er inzwischen baut. Nein, er mag sie, seine frühen Bücher. Für „Perfida“ hat er alle seine Romane seit „The Black Dahlia“ wieder durchgelesen, das Personal auf passendes Alter, auf noch offene biografische und erzählbare Lücken hin angeschaut und überprüft.

Frage: Die frühen Romane gehören nicht dazu?

Ellroy: Nein.

Frage: Kein Lloyd Hopkins oder dessen Vater oder Onkel? Kein Freddy Underhill? Kein Noch-Nicht-Ex-Cop Fritz Brown?

Ellroy: Nein.

Frage: Und warum die anderen?

Ellroy: Ich wollte sie wiedertreffen, weil sie so erstaunlich real sind, realer als viele Leute in meinem Leben – mit Ausnahme von Helen Knode. Ich würde ihnen am liebsten sagen: Hey, ich hab dich vermisst. Ich bin zurück. Und du wirst verrückte Sachen tun, am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Hey, Dudley, du bist jetzt opiumsüchtig. Hast du das gewusst, Kumpel? Aber immerhin, du kannst Bette Davis vernaschen. Ist doch was. (Lacht.)

„Ich bin durch mit Noir, das hat sich erledigt“

„Ich bin durch mit Noir, das hat sich erledigt“

Frage: 1941 folgende, das sind doch die Gründungsjahre des Film Noir. Werden wir an gewisse Schauplätze kommen? Wem werden wir begegnen?

Ellroy (Winkt ab.): Ich bin ziemlich durch mit Noir. Das ist für mich erledigt.

Frage: Wie denn das? Sie gehören zu den Konservativen, die Film Noir ganz eng eingrenzen?

Ellroy: Film Noir war von 1946 bis 1954. Das ist lange vorbei. Hat sich erledigt.

Auf Noir will Ellroy nicht verengt werden, auf dieses Etikett ist er – zumindest an diesem Morgen in Köln – in keiner Weise scharf. (Bis nachmittags bei Sonja Hartl hat er es sich dann ein wenig anders überlegt, zu ihrem Interview beim Polar-Magazin geht es hier. Ich stoße auch mit dem von ihm und Otto Penzler herausgegebenen 703-Seiten-Band „Best American Noir oft he Century“ von 2010 auf Granit, in dem Ellroy das Personal des Noir als die Bewohner einer „Secret Pervert Republic“ tituliert, eine Bezeichnung, die auch auf das Personal seiner großen amerikanischen Kathedrale bestens zutrifft.

Ellroy ist auf „Perfidia“-Tour, ich vergesse das ein wenig. Und auch, wie sehr bei manchen Autoren eine Buchtour zum Äquivalent einer Publicitytour von Filmschauspielern geworden ist, die für eine bestimmte Rolle unterwegs sind. Immerhin, ich musste vorab nichts unterschreiben, keine Unterlassungserklärungen abgeben, keine Arbeitsproben einsenden, wie das für Hollywoodproduktionen und Stars wie Angelina Jolie bereits Usus ist.

„Best American Noir of the Century“ jedenfalls interessiert Ellroy heute nicht. Die Auswahl habe Otto Penzler getroffen. Was ich ihm abringen kann, ist:

„Ich denke, ich habe Noir weit ins Sozialgeschichtliche hineingetrieben. Niemand schreibt so große Noir-Bücher wie ich, mit all dieser Breite, all diesem gesellschaftlichen Hintergrund.“ Ende der literarischen Diskussion.

Nein, noch ein Nachtrag. Ich frage nach Eric Ambler.

Ellroy: Ich liebe Ambler.

Frage: Er ist noch zeitgemäß?

Ellroy: Aber ja. Ich mag seinen „Dimitrios“, den „Fall Deltschev“, „A Passage of Arms“. Ich würde gerne mal eine Trilogie von Spionageromanen schreiben. Ich mag Spionageromane.

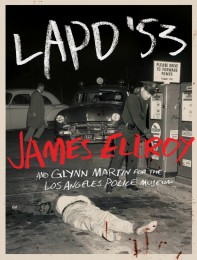

Frage: Im Mai 2015 erscheint wieder ein Buch von Ihnen. Was haben wir von „LAPD 53“ zu erwarten?

Ellroy: Es erscheint bei Abrams, ich mache ein Kunstbuch (Lacht.). Es sind 85 Fotos aus dem Los Angeles Police Museum, 1953 war ein heftiges Jahr in der Kriminalgeschichte der Stadt, die Fotos erzählen davon. Und natürlich der Essay, den ich dazu geschrieben habe. Das ist etwas über den Hexenkessel, der Polizeiarbeit damals war.

Dann ist da noch William H. Parker

Dann ist da noch William H. Parker

Eine Person muss ich noch anschneiden, da hatte ich etwas aufgeschnappt.

Frage: Captain William H. Parker in „Perfidia“, dieser reale Mann, der auch in „White Jazz“ und „L.A. Confidential“ vorkommt, haben Sie gesagt, das sei Ihr bisher bestes Selbstporträt?

Ellroy: Ja absolut. Das bin ich.

Frage: Der Polizeichef von Los Angeles?

Ellroy: Ja. Ich bin wie er.

Ich staune.

Ellroy: Er ist 1941 noch nicht Polizeichef, aber er ist unterwegs dazu, wird es 1950. Er ist das dunkelste, das wahrhaftigste, das mich am meisten erlösende Selbstporträt, das ich je geschrieben habe. Er hat mein Proletariertum, meine Inbrunst, meine Gottesfurcht, meine Lasterhaftigkeit, meine Ruhelosigkeit, mein Bedürfnis, mein Umfeld zu kontrollieren, meinen extremen Ehrgeiz, meine Ängste, meinen Alkoholismus, auch wenn ich schon lange trocken bin. Er hat das alles.

Frage: Parker ist umstritten. Dennis Lehane spricht von einem Polizeistaat, den er als Polizeichef von 1950 bis 1966 befehligte, jede Menge Polizeiskandale in dieser Zeit.

Ellroy: Na und. Was soll das mit Lehane? (Er schnaubt verächtlich, wischt den Namen weg. Hatte vorhin schon ungnädig reagiert, als ich erwähnte, dass Lehane Ellroys Stil in einer Kritik mit dem Bebop verglichen habe) Lass die Liberalen sagen, was sie wollen, Parker war der größte Polizist des 20. Jahrhunderts! Punkt. (Lehane über „Perfidia“)

Die Erinnerung an William H. Parker macht ihn so gut gelaunt, dass er schmunzelnd seinen „Mug Shot“ von 1971 signiert, er war wegen Fahrens unter Trunkenheit festgenommen worden. Das Foto steht innerhalb eines autobiografischen Texts in dem Ellroy-Sammelband „Destination Morgue! L.A. Tales“. Der Titel: „My Life as a Creep.“

PS: Unter anderem ausführlich mit William H. Parker beschäftigt sich John Buntins historische Recherche „L.A. Noir. The Struggle for the Soul of America’s Most Seductive City“ (2009). Andere Städte haben Geschichten, Los Angeles hat Legenden. Parker ist eine von ihnen. Er stammte – ungelogen – aus einer Polizistenfamilie des zum mythischen Begriff gewordenen South-Dakota-Kaffs „Deadwood“.

PS: Unter anderem ausführlich mit William H. Parker beschäftigt sich John Buntins historische Recherche „L.A. Noir. The Struggle for the Soul of America’s Most Seductive City“ (2009). Andere Städte haben Geschichten, Los Angeles hat Legenden. Parker ist eine von ihnen. Er stammte – ungelogen – aus einer Polizistenfamilie des zum mythischen Begriff gewordenen South-Dakota-Kaffs „Deadwood“.

PPS: Ist es grenzwertiger Ellroy-Humor? Oder Vorzeichen der Re-Inkarnation als früherer Polizeichef von Los Angeles – diese kleine Interview-Episode: Als wir von Clint Eastwoods „American Sniper“ sprechen und ich erwähne, dass der dort als Nationalheld porträtierte Chris Kyle sich brüstete, im vom Hurrican Katrina verwüsteten New Orleans dreißig Plünderer (looters) erschossen zu haben, sagt er: „They should make a video game out of it and call it ‚Looter‘ or ‚Shooter vs. Looter‘“, und lacht sich scheckig. (Siehe dazu bei CM)

Die Amts- und Verantwortungszeit von William H. Parker, von 1950 bis 1966 Chef der nach New York und Chicago drittgrößten Polizeitruppe der USA, fand ihren Höhepunkt in den Rassenunruhen von Watts in South Los Angeles 1965. Dem LAPD wurden in Parkers Amtszeit immer wieder Polizeibrutalität und Rassenvorurteile vorgeworfen. Der Autor Earl Ofari Hutchinson, der in L.A. aufwuchs, ist bei weitem nicht der Einzige, der Parkers Haltung und Polizeiphilosophie mit verantwortlich macht für den aufgestauten Druck, der im August 1965 dann 34 Tote und 1000 Verletzte forderte. „Parker war ein Rassist. Wenn man ihn reden hörte, klang es nach brennenden Kreuzen, weißen Bettüchern und Henkersstricken, nach Plantage und Klan“, sagt Hutchinson. Von Parker sind viele Aussagen verbürgt, in denen er Schwarze als „Affen“ (monkeys) bezeichnete und Latinos als „Wilde“ (wild tribes).

Alf Mayer

James Ellroy: Perfidia. Das zweite L.A.-Quartett. Band 1. Aus dem Amerikanischen von Stephen Tree. Berlin: Ullstein Verlag 2015. 960 Seiten. 25 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.

Ellroy über Glenn Millers „Perfidia“.

Die TV-Serie Dragnet huldigt dem LAPD.