„Den ganzen Unsinn ernst nehmen“

„Den ganzen Unsinn ernst nehmen“

Noch zu entdecken: Robert Warshow, Kulturessayist

Zwei schlanke Essays sind es, die ihn berühmt gemacht haben. Was Robert Warshow 1949 über die Tragik des Gangsters und 1954 über den Westerner und die von ihm repräsentierte Gewalt schrieb, gehört zum kulturellen Kanon. Jetzt endlich sind seine gesammelten Texte auf Deutsch erschienen, mustergültig übersetzt von Thekla Dannenberg. Alf Mayer hat mit ihr gesprochen (siehe unten) und stellt uns den Mann vor.

„Das Tolle an amerikanischen Essayisten ist: Die schreiben nicht als Theoretiker, sondern als Liebhaber über ihren Gegenstand“, fasst Thekla Dannenberg ihre Erfahrungen mit Robert Warshow zusammen. In der Tat ist es die Sinnlichkeit – die des Erlebens wie die des Begreifens – auf die der viel zu früh 1955 im Alter von 37 Jahren verstorbene New Yorker Intellektuelle immer wieder beharrte. Nicht von ungefähr findet sich sein Zentralbegriff als Titel seiner erstmals 1962 in den USA veröffentlichten Schriften: The Immediate Experience. Die deutsche Ausgabe hat das übernommen: „Die unmittelbare Erfahrung. Filme, Comics, Theater und andere Aspekte der Populärkultur“ heißt das im kleinen, feinen Berliner Verlag Vorwerk 8 erschienene Buch. Es ist ein verhältnismäßig schmaler Band, 256 Seiten inklusive der nützlichen Anmerkungen.

27 Texte hat uns Warshow hinterlassen. Sie funkeln heute noch, handeln von Filmen und Bühnenstücken, Comics und Büchern, russischem Revolutionskino und italienischem Neorealismo, von Kafka und Chaplin, vom Wesen des Judentums, der Hexenjagd auf Kommunisten und den Folgen des Stalinismus, von der Verengung und der notwendigen Weiterung des Blicks.

Die Gleichberechtigung von High & Low

Ein großer Essayist ist hier zu entdecken, diesem Buch sind viele Leser zu wünschen. Auch wir Kritiker haben und hätten hier viel daraus zu lernen. (Dazu weiter unten.) „Die unmittelbare Erfahrung“ gehört zu jenen Büchern, die, hat man sie früher oder später erst einmal entdeckt, einen persönlich ungeheuer dankbar für ihre Existenz machen können, gesteht im Nachwort der Sprach- und Kulturphilosoph Stanley Cavell („Must We Mean What We Say?“) Warshow zu kennen, das ist (noch) so etwas wie das internationale Zeichen einer Bruderschaft. Cavells Charakterisierung der Warshow-Texte kann ich nur unterschreiben, nämlich „dass man in geradezu ungläubiges Staunen gerät, wird man gewahr, dass es auch andere gibt, die wissen, wie gut sie sind“.

An die 60 Jahre alt sind seine Schürfungen in die Populärkultur. Das, wovon er träumte, die Gleichberechtigung von High & Low, ist bis heute nicht eingelöst. Warshow war Filmfreak in einer Zeit, da das Kino noch als ein Bastard der Kunst galt. Für die Anerkennung und Wahrnehmung des Films als Kunstform – ja insgesamt der Populärkultur – rieb er sich an Hierarchien, die heute immer noch für den Kriminalroman gelten. Zeit, ihn selbst sprechen zu lassen:

„Mein ganzes Leben lang bin ich ins Kino gegangen, in manchen Zeiten geradezu zwanghaft. Es würde mir peinlich sein zu schätzen, wie viele Filme ich gesehen habe und wie viel Zeit das gekostet hat. Zugleich habe ich genug ernsthaftes Interesse für die Werke der ‚höheren‘ Kultur aufgebracht, um sehr genau zu wissen, wie sich der Wunsch, in einen Humphrey-Bogart-Film zu gehen, von dem unterscheidet, die Romane von Henry James oder die Poesie von T.S. Eliot zu lesen. Sicherlich gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Impulsen, aber diese Verbindung kann man nicht wirklich damit erklären, dass sowohl der Bogart-Film als auch das Eliot-Gedicht Formen der Kunst sind. Diese Verbindung genau zu definieren ist meiner Ansicht nach eine Aufgabe der Filmkritik, und diese Definition muss zuallererst eine persönliche sein. Ein Mann sieht einen Film, und der Kritiker muss anerkennen, dass er dieser Mann ist.“

Robert Warshow

Warshow wollte zeigen, dass der Mann, der ins Kino geht, derselbe ist wie der Mann, der Henry James liest. „Im Kino denken wir mit unseren Augen.“ Warshow ging es um die Aufhebung „der eigentümlichen Spannung, die das Problem der ‚Populärkultur‘ umgibt“, ging es um das Zusammenbringen von Vergnügen und Erkenntnis, ging es um die Ehrenrettung der Populärkultur. Wahrscheinlich, bekennt er, gehe er aus den gleichen Gründen ins Kino wie jeder andere auch: „Weil ich Humphrey Bogart, Shelley Winters oder Greta Garbo verfallen bin, weil ich die fesselnde Unmittelbarkeit der Leinwand brauche, weil ich irgendwie diesen ganzen Unsinn ernst nehme.“

Die Geringschätzung des Gewöhnlichen

Den ganzen Unsinn ernst nehmen. Das ist eine Haltung. Das Gegenteil von Naserümpfen. (Ich kenne äußerst kluge, geschätzte Leute, die von sich sagen: Einen Kriminalroman würde ich nie lesen. Von Comics zu schweigen. Oder: Ich gehe nicht ins Kino.) Diese Geringschätzung gibt es bis heute auch innerhalb der Kunstform selbst, viele Filmkritiker ziehen keine Linien von den Festivals in die Kinos, sie feiern Filme, die kaum jemand zu Gesicht bekommt, sie imaginieren eine Filmkultur, die nichts mit den totgeschwiegenen 150 erfolgreichsten Filmen eines Kinojahres zu tun. In den frühen 1980ern schickte ich als Redakteur der Zeitschrift „medium“ den Kritiker Georg Seeßlen in ein Multiplexkino, er schrieb über all die Filme, die über das Wochenende dort liefen. Das war ein Skandal, meine anderen Autoren waren geschockt. Den ganzen Unsinn ernst nehmen?

Wenn es in Deutschland einen Kritiker in Warshows Fußstapfen gibt, dann ist das für mich Georg Seeßlen, der ehe er mit Einzelkritiken begann, 1977 ein „Lexikon zur populären Kultur“ veröffentlichte, der damals provokante Titel: „Unterhaltung“, dann eine ganze Reihe zu Populärmythen und Genres. Seeßlen schreibt über Volksmusik, Kriegsberichterstattung, die Prostitution Bayerns durch den Fremdenverkehr, brasilianische Telenovelas oder die Qualitität von Lebensmittel ebenso kundig und klug wie über jedes filmische Thema. Und was ist er? – Bis heute ein Einzelkämpfer mit einem Blog namens „Das Schönste an Deutschland ist die Autobahn“, keineswegs der Herausgeber einer breit aufgestellten Kulturzeitschrift. Auch Warshow wäre bei uns ein freelancer. Und er würde in Thomas Wörtches explizit dem Hohen & Niedrigen gewidmeten Programm Penser Pulp publizieren.

Schreiben in eigener Sache

Warshow Arbeit als Kritiker beginnt mit der Erkenntnis, dass die Gegenstände, die eine Betrachtung offenkundig am allerwenigsten verdienen, von großer Relevanz für ihn selbst sind. Er erkennt, dass ihre Unzulänglichkeiten auf eigene Unzulänglichkeiten schließen lassen könnten. Warshow-Texte haben einen aufrichtigen Ton, vermeiden Theatralik. Er tritt nicht als Büttel einer wie auch immer gut gemeinten Sache auf, missbraucht seine Gegenstände nicht als hergeholte Beweise, er schreibt in eigener Sache, als eigene Person, bezieht sich selbst mit ein. Diese Einfachheit ist von großer Eleganz. Als Kritiker sei er George Orwell ebenbürtig, meint Lionel Trilling. Warshow schreibt ein glasklar schönes Englisch – Thekla Dannenberg hat dem in der Übersetzung eine Entsprechung gegeben. Dies ist ein Buch, aus dem man vorlesen möchte.

Hier einige wenige Sätze:

„Die echte Stadt, könnte man sagen, bringt lediglich Kriminelle hervor, die imaginäre den Gangster. Er ist, was er sein möchte und was wir zu werden fürchten … Er hat keine Kultur, keine Manieren, keine Muße… aber er besitzt Anmut, er bewegt sich wie ein Tänzer durch die zahllosen Gefahren der Stadt.“

„Der Westerner ist der letzte Gentleman, und die Filme, die wieder und wieder seine Geschichte erzählen, sind wahrscheinlich die letzte Kunstform, in der ein Begriff von Ehre seine Kraft bewahrt hat.“

„Ein Held ist jemand, der wie ein Held aussieht.“

„Mother of mercy, is this the end of Rico?“

„Mother of mercy, is this the end of Rico?“

„Hemingways größte Stärke – man könnte vielleicht sogar sagen, seine einzige – ist die Klarheit und Unmittelbarkeit seiner Sprache… Er war tatsächlich immer bemüht, sich von Ideen fernzuhalten. Er hatte oft das Glück, nur so viel zu sehen, wie seine Prosa wiederzugeben vermag und deswegen konnte er den Eindruck erwecken, er hätte alles gesehen, worauf es ankommt“, notiert er in einem „Der sterbende Gladiator“ betitelten Text.

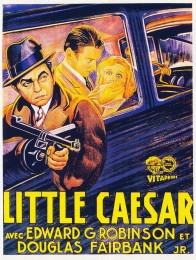

„Mother of mercy, is this the end of Rico?“, aus diesem Ausruf des angeschossenen Banditen Rico Bandello in Mervyn LeRoys „Little Cesar“ (1931) folgert Warshow die Universalität des Gangsters, der wie eine tragische Figur Shakespeares von sich in der dritten Person spricht, nicht ein austauschbarer Mensch, sondern eine Figur, ein Geschöpf der Phantasie, eine Überhöhung. „Im Grunde“, findet Warshow, „ist der Gangster zum Scheitern verurteilt, weil er zum Erfolg verdammt ist, nicht weil die Mittel, die er anwendet, unrecht sind.“ Der Gangster stelle die Industriegesellschaft auf ihrem eigenen Terrain. Streben nach Erfolg, der amerikanische Traum schlechthin, sei ein Akt der Aggression, für den Erfolg wird man bestraft. Die Wirkung des Gangsterfilms bestehe darin, diesen Widerspruch zu lösen.

„Das Dilemma wird aufgelöst, weil der Gangster stirbt, nicht wir. Wir sind, für den Moment, in Sicherheit, wir können uns in unser Scheitern fügen, wir können das Scheitern wählen“, schreibt er.

Warshow, der im Zweiten Weltkrieg als Dechiffrierer arbeitete, sein Vater ein eingewanderter russischer Emigrant, der als sozialistischer Politiker kandidierte, war ein linker Intellektueller, er schrieb für „Partisan Review“ und „Nation“, war Redakteur des jüdischen Magazins „Commentary“. Zu seinem Umgang gehörten Mary McCarthy, Edmund Wilson, Hannah Arendt und Lionel Trilling, im Sammelband „Mass Culture. The Popular Arts in America“ von 1957 erschien er neben Adorno, Günther Anders, Leslie A. Fielder, Kracauer, Marshall McLuhan, Orwell und David Riesman, am horizontlos-hochnäsigen Bildungsbürgertum rieb er sich ebenso wie an den Gleichschaltungen des Stalinismus, die den Blick auf eigene Erfahrungen verstellten. Alles Vorgefasste, Vorgeschriebene war ihm ein Graus. Die unmittelbare, das war ihm eben auch stets die EIGENE Erfahrung.

Die Pistole als „moralisches Zentrum“

Die Pistole als „moralisches Zentrum“

Viele seiner Beobachtungen sind heute so aktuell wie damals. Etwa die Frage der Gewalt. In der Kritik der Populärkultur, mit der ein gebildeter Beobachter in der Regel nichts zu tun haben glaubt, scheint oft schon die Gewaltdarstellung an sich genug Grund zur Verteufelung zu sein, stellte er etwa 1954 zum Abschluss seiner großen Betrachtung über den Westerner fest. Während die Mitglieder der gebildeten Stände in der Lage seien, die bei Homer herrschenden Ideale nachzuvollziehen, wirke jemand wie Hemingway auf sie irgendwie peinlich. Die allermeisten Bereiche der Kultur erlauben eben, so sah es Warshow, eine Distanz und Ferne zur Gewalt – eine Distanz, die auch Heuchelei und willentliche Blindheit begünstige, keineswegs nur eine Tugend sei. Der Western dagegen, argumentierte er, geht mit Gewalt ganz offen um.

Sein Held trägt eine Waffe offen an der Hüfte – oder kommt wie Sterling Hayden in „Terror in a Texas Town“ als Walfänger mit einer Harpune in die Stadt und erledigt damit beim Duell den Bösewicht. Alleine der Anblick der Waffe halte „den Helden ein klein wenig fern vom gesunden Menschenverstand und vom großen Gefühl, den beiden üblichen Affekten in unserer Kultur“. Warshow bewahrt seine Kaltblütigkeit. „Der Moment der Gewalt kommt zu seiner Zeit und nach besonderen Regeln, unsere Blicke gelten nicht dem Leiden der Besiegten, sondern dem Verhalten des Helden. Nicht einmal auf die Gewalt kommt es im Western an, sondern auf ein bestimmtes Bild von Männlichkeit, auf einen Stil, der sich am deutlichsten in der Gewalt ausdrückt.

Mit dem Beharren auf Stil, darauf, wie ein Held seine Sache klärt und welche Haltung er dabei einnimmt, schließt der Westerns-Text. Er könnte mit einigen ausgewechselten Worten ebenso von heute sein und für den modernen Kriminalroman gelten.

Das Buch seines Lebens

Nick Harkaway (hier beim Leichenberg zu finden), ein aufregend-eigenwilliger, den Mythen der Populärkultur verbundener Schriftsteller und nur im Nebenberuf der Sohn John Le Carrés, nannte Robert Warshows Buch vor einigen Jahren „Book of a Lifetime“. Selten könne man das Schreiben erlernen, indem man Kritiken lese. Nur wenige Kritiker würden ja auch erwarten, dass jemand zu ihnen käme, um sich Rat für kreative Prosa zu holen. Warshows Art auf die Welt zu schauen jedoch sei eine, der man folgen könne, eine, die hin zu Geschichten und zu Erkenntnissen führe. Warshow ist für Harkaway jemand, der mit einer Laterne durch die Lagerhalle der Geheimnisse gehe mit Staunen zu den Schatten hochschaue. Das Flutlicht sei nicht seine Sache, wenn er mit dem Rundgang fertig sei, wisse man mehr, behalte aber wunderbarerweise eine Ahnung von Zauber und Verwunderung.

PS. Nur eine Kritik habe ich an dem streng und klar gestalteten, sorgfältig gemachten Buch. Eine Benennung der Originaltitel der Aufsätze und ev. eine kleine Publikationsgeschichte wären schön gewesen, denn Warshow war bisher nur stückweise zugänglich. „Der Gangster als tragischer Held“ etwa erschien im Heft 4, 1969, der Filmkritik, „Der Westerner“ 2007 in einer Publikation des Österreichischen Filmmuseums zum Spätwestern.

Robert Warshow: Die unmittelbare Erfahrung. Filme, Comics, Theater und andere Aspekte der Populärkultur. (The Immediate Experience: Movies, Comics, Theatre and Other Aspects of Popular Culture , 1962, 2001) Aus dem Amerikanischen von Thekla Dannenberg. Verlag Vorwerk 8, Berlin 2014. 256 Seiten, 24 Euro. Verlagsinformationen zum Buch gibt es hier und mehr Hintergrundinformationen zum Autor hier.

Das Tolle ist, jeder Essay führt über seinen Gegenstand hinaus

Ein Interview mit der Warshow-Übersetzerin Thekla Dannenberg, Redakteurin beim Perlentaucher und Jurymitglied der KrimiZeit-Bestenliste.

Alf Mayer: Weißt du noch, wo und wie du auf Warshow gestoßen bist?

Thekla Dannenberg: Das ist schon eine ganze Weile her. Die Berlinale zeigte eine Retrospektive zu den Diven der 50er Jahre und ich war völlig fasziniert von Sam Fullers „Vierzig Gewehre“ und Barbara Stanwyck als „High Riding Woman“. Ich konnte damals aber eigentlich gar nichts mit Western anfangen, also habe ich nach einem Zugang zum Genre gesucht und bin auf Robert Warshows Essay über den Westerner gestoßen. Wie der über Freiheit und Grenzen, Bewegung und Selbstbehauptung geschrieben hat, fand ich einfach großartig. Warshow hat nicht nur das Kino insgesamt im Blick, sondern auch die Geschichte Amerikas, das Selbstbild seiner Gesellschaft. Und zugleich hat er ein unglaubliches Gespür für die Ästhetik des Western, für die Regeln des Genres und die Bedeutung von Waffen und Frauen, von Moral und Stil. Dann habe ich mich eine ganze Weile geärgert, weil Warshow hier überhaupt keine Rolle spielt. Irgendwann habe ich meine Koffer gepackt, bin nach Marseille gegangen und habe angefangen das Buch zu übersetzen.

AM: Was kannst du kurz über seine politische Haltung und Geschichte sagen?

TD: Ich glaube, politisch hat er es sich mit sämtlichen Lagern zugleich verscherzt und war deswegen auch nach seinem frühen Tod schnell in der Versenkung verschwunden. Der Mann war von solch einer rigorosen Intellektualität, dass er auf Freundschaften oder berufliche Vorteile keine Rücksicht nahm. Er war ein linker, aber beinharter Antikommunist. Die Sympathien der amerikanischen Linken für Stalins Sowjetunion haben ihn schier wahnsinnig gemacht, aber genauso wenig mochte er McCarthy, dessen Umtriebe er auch undemokratisch fand.

Aber man muss schon schlucken, wenn man liest, wie gnadenlos er die Gefängnisbriefe von Julius und Ethel Rosenberg auseinandernimmt und ihren ganzen hohlen Idealismus, immerhin waren die beiden gerade zum Tode verurteilt worden. Oder wenn man liest, wie er die Stücke von Arthur Miller zerpflückt, „Tod eines Handlungsreisenden“ und „Hexenjagd“, die immer noch als politisch und moralisch so hochstehend gelten. Warshow reibt einem förmlich unter die Nase, wie historisch fragwürdig sie sind.

AM: Was hast du beim Übersetzen Neues entdeckt? Kannst du ein Beispiel nennen?

TD: Neu für mich war, wie aufmerksam ein Kritiker über die Körper und Schönheit von Schauspielern schreiben kann, vor allem über Männer. Es gibt wunderbare Passagen im Text über den Westerner, wenn sich Warshow mit Alan Ladds ätherischer Statur befasst oder mit dem Gesicht des älter werdenden Gary Coopers. Und gelernt habe ich, dass es jemandem wirklich körperliche Schmerzen bereiten kann, wenn intellektuelle Standards aufgegeben werden. Das korrumpiert seiner Meinung nach vielmehr die Moral als jedes Gangster-Epos und jede Stilisierung von Gewalt. Er liebt Comics und Cartoons, Humphrey Bogart und Greta Garbo, aber er krümmt sich vor Unbehagen bei pseudoaufklärerischen Filmen oder Romanen der Middlebrow-Kultur.

AM: Neben dem Gangster- und dem Western-Text, was sind für dich drei weitere Höhepunkte in dem Buch?

TD: Das Tolle ist eigentlich, dass man in wirklich jedem Essay etwas lernt, was über seinen Gegenstand hinausgeht. Aber wenn ich mich für drei Highlights entscheiden soll, würde ich sagen: Der Essay über das Erbe der dreißiger Jahre. Meinen Blick auf die amerikanische Kultur, vor allem aus dem Bereich Middlebrow hat er komplett geändert. Dann der Essay über Pathos und Ironie im sowjetischen Kino. Warshow hasst die sonst so bewunderten Montagen und suggestiven Sequenzen und nennt sie den „Triumph der Kunst über die Menschlichkeit“. Schließlich die beiden wunderschönen Texte über Charlie Chaplin. Eigentlich hatte ich den Tramp als Ikone schon total über, aber Warshow schreibt über die späten Filme „Rampenlicht“ und „Monsieur Verdoux“. Großartig, dass er nicht aufhören kann, ihn zu lieben, auch wenn er erkennt, dass in Chaplins Herzen ein sehr kaltes Feuer brennt – und er nicht zurückgeliebt wird.

AM: Warum denkst du, ist er so ungeheuer lange nicht bei uns übersetzt worden?

TD: Generell existiert bei uns überhaupt nicht diese Tradition des essayistischen Schreibens und Denkens. Essays werden hierzulande wenig geschrieben und noch weniger gelesen. Wir haben auch gar nicht die Magazine oder Zeitschriften, in denen eine essayistische Film- und Literaturkritik gepflegt wird, und wenn, dann führen sie Nischenexistenzen wie die Lettre oder der Merkur. Als Autor ist Warshow natürlich auch ein wenig sperrig, politisch war er vielen mit seinem rigiden Antikommunismus bestimmt suspekt. Und dann ist er bei aller Schönheit auch von unglaublichem Ernst.

AM: Du hast ja beim Perlentaucher viel Umgang mit veröffentlichter Kritik – hat Warshow dabei für dich etwas geschärft/verändert?

TD: Man darf die Ansprüche natürlich nicht ins Unermessliche wachsen lassen. Das lähmt einen ja schrecklich, wenn man sich oder andere mit so einem Titanen misst, der unter ganz anderen Bedingungen arbeitete. Heute ist die Kritik mit dem Kulturbetrieb viel enger verbandelt und die Ökonomie die Medien viel prekärer, egal ob im Print oder im Netz. Es kann ja heute niemand mehr zwei Monate an einem Text arbeiten. Aber es ist schon traurig, dass heute fast alle auf Nummer sicher gehen. Kaum jemand wagt ein intellektuelles Risiko, kaum jemand legt sich mit den Alphatieren in seinem Metier an. Klar, es denkt ja jeder an sein berufliches Fortkommen. Aber je mehr versierte, gutgelaunte Besprechungen ich lese, die auch so unterschiedslos in jeder Zeitung gedruckt werden könnten, umso mehr vermisse ich natürlich dieses kompromisslos kritische Denken, das nicht nur über das einzelne Werk etwas sagt, sondern auch über uns.

AM: Diese Warshow-Haltung, dass es der Kritiker persönlich ist, der die Erfahrung (im Kino) macht – gibt es die bei uns? Ausreichend?

TD: Als Ausgangspunkt für echte Reflexion spielt die persönliche Erfahrung bei uns wohl keine große Rolle. Oft rutscht das eher ins Emotional-Gefühlige oder ins Subjektiv-Kolumnenhafte. Aber über sich zu schreiben heißt ja noch lange nicht, über sich selbst auch nachzudenken. In dem Text über die Horrorcomics schreibt Warshow zum Beispiel über sich und seinen Sohn. Als besorgter Vater will er natürlich nicht, dass sein siebenjähriger Sohn dieses brutale Zeug liest, das nur auf schnelle Bedürfnisbefriedigung angelegt ist. Aber er muss feststellen, dass sich sein Sohn trotzdem prächtig entwickelt, auch viele andere Bücher liest, malt und überhaupt ein kluger, sensibel Junge wird. Das reflektiert er ebenso nüchtern wie seine eigenen Widersprüche, wie selbsternannte Experten, heuchelnde Senatoren und die Interessen der Comicindustrie. So ein ehrliches Nachdenken über sich, seine Erfahrung und seinen Kontext ist bei uns sehr selten.

AM: Gibt es in Deutschland Kritiker, die Warshow nahe kommen?

TD: Na ja, nahekommen ist vielleicht zu viel gesagt. Warshow spielt als Kulturtheoretiker schon in den höheren olympischen Disziplinen. Aber Autoren wie Arno Widmann und Wolfram Schütte konnten in ihrem Schreiben schon Kunstverstand und Welterfahrung miteinander verbinden. Aber ich lese auch Ina Hartwig oder Iris Radisch ganz gern, wenn sie Literaturkritik mit dem Blick auf die Gegenwart kombinieren. Und natürlich viele meiner Kollegen vom Perlentaucher. Leider bewegen sich deutsche Kritiker meist in ihrem genau abgezirkelten Bereich. Keiner verlässt das Ressort. Der eine schreibt über Film, der andere über Literatur oder Architektur. Andererseits gibt es auch immer wenige Autoren oder Filmemacher, die sich mit den Werken anderer Künstler auseinandersetzen.

AM: Ist Stanley Cavell jemand in Warshows Fußstapfen?

TD: Dazu kann ich nichts sagen, außer dem Nachwort zu den Essays habe ich von ihm nichts gelesen.

AM: Was würdest du dir im Sinne Warshows wünschen?

TD: Die Kritik muss wieder mehr Überblick gewinnen, über ihren eigenen Bereich, aber auch darüber hinaus. Und sie muss wieder viel stärker fragen, wo wir eigentlich stehen. Momentan arbeitet sie sich viel zu sehr an einzelnen Werken ab. Beim Kriminalroman ist das ja eklatant. Da lässt sich die schiere Masse ja gar nicht mehr bewältigen. Gleichzeitig wird eigentlich wenig darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, dass jedes dritte Buch ein Krimi ist. Es gibt 600 Morde im Jahr in Deutschland, aber doppelt so viele Krimis mit wahrscheinlich dreimal so viele Toten. Was für ein Bild von Gewalt und Kriminalität entwickeln wir da eigentlich, was für ein Denken? Was bringt die Leute dazu, jeden Sonntag Tatort zu gucken und sich ohne Ende Geschichten über sadistische Frauenmörder oder zerhackstückte Tiefkühlleichen reinzuziehen? Und was macht das mit denen? Pardon. Im Sinne Warshow muss man natürlich fragen: Was macht das mit mir?

Hier geht es zu Thekla Dannenbergs Kolumne Mord und Ratschlag bei Perlentaucher.de

Das Interview wurde per E-Mail geführt.