Die Mäuse bringt der Nikolaus

Die Mäuse bringt der Nikolaus

Zur Errettung eines lange verschütteten Autors – Newton Thornburg

Ein verdammt gutes Stück amerikanische Literatur, das ist für Susanna Mende der Roman „Cutter und Bone“. Sie hat das Buch neu und erstmals vollständig übersetzt, erfährt für diese Arbeit, oh Wunder, auch viel verdientes Lob. Für CrimeMag hat sie zusammengefasst, was am Autor Newton Thornburg das Besondere ist, und welch Fluch es sein kann, von der Kritik nur als Genre-Autor wahrgenommen zu werden.

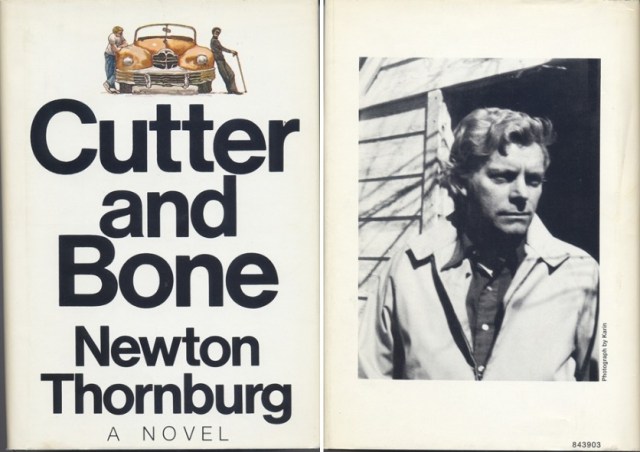

Der im Juni dieses Jahres beim Polar Verlag erschienene Roman „Cutter und Bone“ hat in kurzer Zeit eine erfreulich positive Resonanz erfahren. Erfreulich vor allem aus zwei Gründen: Einmal ist dies einer der Schlüsselromane über Amerikas Verfasstheit nach dem Vietnamkrieg und trotz seiner knapp vierzig Jahre kein bisschen verstaubt, zum anderen entreißt er einen wichtigen Autor dem Vergessen, der mit einer deutschsprachigen Leserschaft bisher nur flüchtig Bekanntschaft gemacht hat.

Von den insgesamt elf Romanen Thornburgs sind auf Deutsch nur zwei veröffentlicht worden: Einmal sein zweiter Roman „Knockover“ von 1968 unter dem denkwürdigen Titel „Die Mäuse bringt der Nikolaus“ in der Reihe „Krimi-Elite“ bei Bastei Lübbe (1976) und dann die gekürzte Erstveröffentlichung von „Cutter und Bone“ unter dem eher reißerischen Titel „Geh zur Hölle, Welt!“ in der Roman-Reihe des PLAYBOY beim Moewig-Verlag im Jahr 1982, also sechs Jahre nach Veröffentlichung des Originals. Damit verschwand Newton Thornburg auch schon wieder aus der deutschsprachigen Bücherlandschaft und ist nun erst nach knapp 40 Jahren mit der vollständigen Übersetzung von „Cutter und Bone“ zurück.

„I’ve never considered myself a pure crime writer“

„I’ve never considered myself a pure crime writer“

Schon klar, Newton Thornburg ist gewiss nicht der einzige Autor, dem nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wurde; dieser Club hat zahlreiche illustre Mitglieder. Trotzdem hat mich während der Übersetzung des Romans und noch mehr während der Lektüre seiner anderen Romane, allen voran „To Die in California“ (1973) und „Dreamland“ (1983), die Frage beschäftigt, wie so etwas passiert? Zumal ein Autor mit Hunderttausenden verkaufter Exemplare in den USA und höchstem Lob in der New York Times – „the best novel of its kind for ten years“ – auch der deutschen Verlagswelt nicht entgangen sein kann.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt hierbei wohl das Genre. Newton Thornburg wurde von Anfang an mit dem Label Krimiautor versehen und konnte so in den bereits genannten Reihen einen Platz finden. Der Klappentext von „Geh zur Hölle, Welt!“ verrät auch gleich, wie hier mit der Zuordnung zum Genre eine Reduktion stattfindet: „Eigentlich sind Cutter und Bone schon zu alt für das Hippie-Leben, das sie in Kalifornien führen, doch sie wollen unbedingt raus aus dem Alltagstrott des Normalbürgers. Da werden sie in einen Mordfall verwickelt und müssen sich entscheiden …“

Mit „Hippie-Leben in Kalifornien“ und „Alltagstrott des Normalbürgers“ wird mit zwei Klischees ein Rahmen für das scheinbar zentrale Ereignis, den Mordfall, skizziert. Und entsprechend wurde der Originaltext auch zusammengekürzt, mit Fokus auf der Aktion, während erlebte Rede und zahlreiche lange Dialogpassagen auf Handlungsrelevantes zusammengestutzt wurden

Doch auf diese Weise wird genau da eingegriffen, wo der charakteristische Thornburg-Stil entsteht: konzis in der Entwicklung der Figuren und manchmal ausschweifend in der Beschreibung der resignierten und zugleich zornigen Empfindungen seiner Protagonisten gegenüber dem American Way of Life und seiner politischen Lügen.

„I’ve never outlined anything“

„I’ve never outlined anything“

Thornburg sagt selbst, dass er seine Geschichten von den Figuren her konstruiert. Deren Konflikte beginnen als innere Spannungszustände, die dann eine Projektionsfläche suchen, um sich entladen zu können. Und Thornburg hat eine besondere Begabung, das Leiden seiner Charaktere plastisch und eindringlich darzustellen, eher leise bei Bone und Mo, dagegen mit lautem, dreckigem Hohngelächter bei Cutter. Es ist das Ausschöpfen dieser emotionalen Spannbreite, die den Leser von Beginn an in Bann schlägt und die Protagonisten während der ganzen Zeit unberechenbar bleiben lässt. Nicht nur Cutter, der – beginnend mit seinem Aussehen – beinahe vergnügt fortwährend gesellschaftliche Grenzen sprengt, sondern auch Bone, der, von Angst und Ekel getrieben, seine eigenen Reaktionen nicht mehr kontrollieren kann.

Als sie die Fahrt nach Missouri antreten, ist noch nicht klar, wozu das eigentlich führen wird. Klar ist nur, dass eine Konfrontation mit J.J. Wolfe das letzte Sinnstiftende in Cutters Leben ist, und dass bei Bone nach anfänglichem Zögern eine von Schuld genährte Loyalität gegenüber Cutter siegt.

J.J. Wolfes Schuld am Tod des Mädchens in Santa Barbara wird nie geklärt, weshalb auch der genaue Grund für Bones Ermordung im Dunkeln bleibt – soll er als Zeuge verschwinden oder lediglich für seine Schnüffeleien bestraft werden? Aber das ist für die Story nicht relevant; das Verbrechen ist nur nachrangiges Vehikel, auch in den anderen Romanen Thornburgs.

„I don’t like novels with private eyes you know, formula ones.“

„I don’t like novels with private eyes you know, formula ones.“

Damit ist Thornburg natürlich nicht der Einzige. Und trotzdem wurde er mit den beiden ersten deutschsprachigen Publikationen eindeutig in die Krimischublade gesteckt, weshalb auch ihn das Schicksal vieler anderer Krimiautoren ereilte, auf unsägliche Weise zusammengekürzt zu werden, weil es ja „nur“ Unterhaltungsliteratur war. Dass keine weiteren Titel erschienen sind, mag verschiedene Gründe haben, aber auch hier könnte das Label „Krimi“ mit hineinspielen. Die PLAYBOY-Reihe setzte wahrscheinlich auf einen spannenden Mix verschiedener Autoren (die Reihe kann sich sehen lassen), und wenn es bei einem Titel blieb, so what? Dieser nachlässige Umgang sowohl mit den einzelnen Büchern als auch einem bereits existierenden Werk eines Autors ist symptomatisch für die 70er und 80er Jahre im „Genre“ und hat zahlreiche Verstümmelungen (textlicher Art) und verbrannte Erde bei den Autoren hinterlassen. Dankenswerterweise gibt es inzwischen Korrekturversuche, die mit einem gewandelten Blick auf das Genre geschuldet sind. (Ich möchte hier nur die Ross Thomas-Reihe im Alexander Verlag erwähnen.) Außerdem höre ich schon die Gegenfrage: Wieso, die vollständige Übersetzung ist doch ebenfalls in einem Krimiverlag erschienen? Ja, das stimmt. Und gewiss geht es in der Geschichte auch um ein Verbrechen. Aber es geht erst einmal um ein verdammt gutes Stück amerikanische Literatur, das aus der Versenkung geholt und dem interessierten deutschsprachigen Leser vollständig zugänglich gemacht wurde.

Susanna Mende

Newton Thornburg: Cutter und Bone (Cutter and Bone,1976; gekürzt 1984 als Geh zur Hölle, Welt!). Roman. Aus dem Amerikanischen von Susanna Mende. Mit einem Vorwort von Thomas Wörtche. Hamburg: Polar 2015. Klappbroschur, 368 Seiten, 14,90 Euro. Informationen zum Buch und zum Autor.

Anm.: „Cutter and Bone“ wurde 1981 von Ivan Passer mit Jeff Bridges und John Heard als „Cutter’s Way – Ohne Gnade“ verfilmt. Drehbuchautor Jeffrey Allan Fiskin gewann 1982 einen Edgar für das beste Drehbuch.