Meilenstein

Alf Mayer über ein Sachbuch, das True Crime neu definiert

Dieses Buch leg die Axt an unser Selbstverständnis vom Umgang mit Kriminalgeschichten, an unser Verständnis von Recht und Ordnung, Recht und Unrecht, Gut und Böse. Es erschüttert, was immer wir uns als eigene Perspektive darauf angeeignet und angewöhnt haben und was unser Interesse an solchen Geschichten ausmacht. Es ist ein Buch, das zwischen Sachbuch und Roman oszilliert. Der Verlag – sehr verdienstvoll und immer mehr ein wichtiger Player: ars vivendi aus dem fränkischen Cadolzburg – nennt es „Ein autobiografischer Kriminalroman“. Der Untertiel der amerikanischen Originalausgabe spricht von „A Murder and a Memoir“ – ein Mord und eine Erinnerung.

Wer es liest, wird unweigerlich mit den Mechanismen der eigenen Wahrnehmungs konfrontiert, die Einleitung enthält nicht von ungefähr folgende Vorbemerkung:

„Dieses Band hat mich dazu gebracht, alles auf den Prüfstand zu stellen, was ich je geglaubt habe – nicht nur über das Rechtswesen, sondern auch über meine Familie und meine Vergangenheit. Vielleicht hätte ich mir wünschen können, es nie gesehen zu haben. Ich hätte mir wünschen können, mein Leben wäre geblieben, wie es vorher war, in einer einfacheren Zeit.“

Alex Marzano-Lesnevich definiert sich heute als genderqueer, bevorzugt zur geschlechtsneutralen Ansprache das persönliches Pronomen „they“ – vergleichbar mit der deutschen geschlechtsneutralen Neuform „sier“ (eine Zusammenziehung von „sie/er“). Damals war sie noch Alexandria, beide Eltern Rechtsanwälte, ein liberales Elternhaus. Sie studierte Philosophie und Soziologie, schaffte es an die Harvard Law School. Ihr Ziel war es, die Todesstrafe zu bekämpfen. Die Kanzlei in Louisiana, bei der sie eine Praktikumsstelle ergatterte, war auf Wiederaufnahme-verfahren für zum Tode Verurteilte spezialisiert. Der ideale Ort also für eine Gegnerin der Todesstrafe. Dann sieht die junge Juristin ein Videoband von Ricky Langley, einem Klienten der Kanzlei, dessen Fall bald neu verhandelt werden soll. Wegen Mordes an einem kleinen Jungen war der einschlägig bekannte Sexualstraftäter Langley vor rund zehn Jahren zum Tode verurteilt worden, an seiner Täterschaft bestand nie Zweifel. Jetzt soll sein Fall wiederverhandelt und die Todes- in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden. Je mehr sich die angehende Juristin mit dem Fall befasst, desto mehr wird ihr erschreckend und in Verkehrung all ihrer bisherigen Ideale klar: Dieser Mann verdient die Todesstrafe. Sie wünscht ihm den Tod, mit aller Macht.

Es wird der Kern ihres Buches, dieses Rätsel zu lösen: nicht den Mord selbst – wobei es auch dabei viele Rätsel gibt, insofern ist das Buch zu Teilen ein Kriminalroman –, sondern das Rätsel in ihr. Die Frage, welche Fakten und Beweise ihr eigener Körper, sie selbst, in dieser Sache in sich trägt.

I watched, and listened– and time shifted. I couldn’t breathe. I could feel a hand over my mouth. I was still watching the murderer—but my body was off somewhere else, somewhere in the past.

I wanted the man to die.

That’s where this book began. With having to solve a mystery. Not the mystery in a murder—though I uncovered many mysteries in the murder, and The Fact of a Body is a murder mystery of a sort—but the mystery inside me. The mystery of what facts—what evidence—my body held.

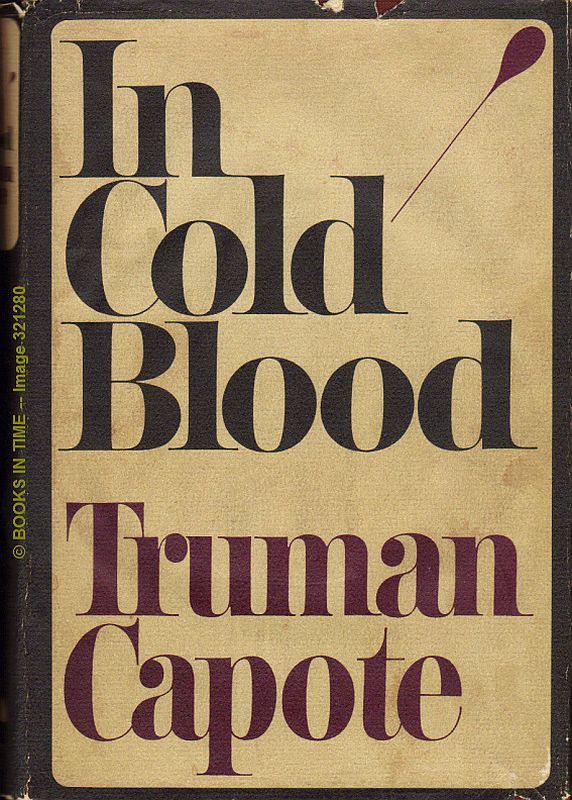

Der eigene, radikale Sinneswandel erschüttert sie. Mehr als zehn Jahre versucht sie, eine Sprache für diese tief empfundene Rachelust zu finden, versucht sie, diesen Konflikt zu verstehen. Sie recherchiert dem Kindesmörder hinterher, sein Fall wird ihre Obsession. Immer unausweichlicher wird dabei die Notwendigkeit, sich der eigenen Vergangenheit und den Traumata der Kindheit zu stellen. Dem eigenen Missbrauch. Durch den Großvater. So wird „Wahrheit und Verbrechen“ zu einer Geschichte des Mordes an einem sechsjährigen Jungen und zu einer autobiografischen Aufarbeitung, dies alles auf hohem reflexivem Niveau. Marzano-Lesnevich hat „Kaltblütig“ von Truman Capote intus, und auch Bücher wie „Tod im Zwiebelfeld“ von Joseph Wambaugh. Sie weiß: „Wir lesen ein Verbrechen immer durch die Linse unseres eigenen Lebens“. Wir beurteilen einander durch die Linse unserer eigenen Vergangenheit, und wir tun das so selbstverständlich, dass es echt bemerkenswert ist, dass wir uns ein Rechtssystem gebaut haben, das vorgibt, genau das alles nicht zu tun.“ In ihrer Vorbemerkung schreibt sie:

„Einerseits ist es ein Buch über das, was tatsächlich passiert ist, andererseits aber auch darüber, wie wir mit dem umgehen, was geschehen ist. Es geht um einen Mord, es geht um meine Familie, es geht um die anderen Familien, deren Leben von diesem Mord berührt wurden. Vor allem geht es darum, wie wir unser Leben, unsere Vergangenheit und einander deuten und verstehen. Zu diesem Zweck erfinden wir unsere Geschichten.“

2011 schrieb für sie in Referenz zu Janet Malcolms Kritik an der Ethik von Joe McGinnis und dessen „Fatal Vision“ für „Bookslut“ einen Essay mit dem Titel „The Writer and the Psychopath“, beschrieb darin, wie ihre Beschäftigung mit einem Mörder – heute wissen wir, das ist der Fall aus ihrem Buch – schon auf vielen Cocktailparties zu einer Unterhaltung geführt habe. Die verlaufe immer gleich: „Der Gast fragt, was ich mache. Oh, sage ich, ich bin Autor. Und was schreiben Sie, fragt die Person. Ich arbeite an einem Sachbuch, sage ich. (Und ich weiß dabei, dass das eine kleine Ausflucht ist, denn die Person fragt nach der Geschichte, die ich schreibe. Wir sind alle Geschichtensucher.) Worüber, sagt die Person. Nun, es ist eine Biografie, aber es geht auch um einen Mord. Es folgt eine Reihe von Fragen, denen ich auszuweichen suche, weil ich weiß, dass die grausamen Einzelheiten eines Kindesmordes auf einer Cocktailparty nicht sonderlich interessieren. Aber der Fragesteller bleibt in der Regel hartnäckig. Schließlich nähern wir uns der Sache. Der Mörder ist ein Pädophiler, sage ich, um umreiße das Verbrechen.

Jetzt schreckt der Fragesteller zurück, hält sich am Glas fest, meist nimmt er einen Schluck. Es entsteht eine ungemütliche Schweigepause, die ich abwarte. Dann entspannt sich das Gesicht meines Gegenübers, die Erklärung ist gefunden. Er muss ein Psychopath sein, sagt mein Gesprächspartner.

Nein, sage ich, das glaube ich nicht. Psychopathen sind eher charmant, manipulativ und geschickt. Der Mann, über den ich schreibe und den ich aus tausenden Seiten von Akten kenne, ist nichts davon.

Aber um solch ein Verbrechen zu begehen, und dann wird der Gesprächston meist fester, dafür muss man ein Psychopath sein.

Ich denke, ich weiß, was mein Gegenüber und alle anderen vorher meinen. Sie meinen, das was ich beschreibe, ist das Böse. Und für das Böse gibt es nur die Erklärung, das man dafür krank sein muss. Um böse zu sein, muss man anders sein und dafür braucht es eine Erklärung. Es muss ein Psychopath sein. Dieser Begriff ist gerade Mode.

Davor waren es Borderline oder Asperger. Ich musste neulich wieder daran denken, als Jon Ronsons Buch „The Psychopath Test“ rasend schnell zum Bestseller wurde. Das Buch beschreibt einen Test, mit dem man sogar aus einer harmlosen Unterhaltung heraus feststellen kann, ob jemand ein Psychopath ist. „Quiz: Ist Ihr Chef ein Psychopath?“, las ich kurz danach auf einem Zeitschriftentitel. Und im gleichen Quartal wurde „The Wisdom of Psychopaths“ als Buch angekündigt.

Wie jede andere Diagnose liefert auch die Diagnose Psychopath eine Erklärung, und das ist es, was wir suchen. Eine Erklärung für das Unerklärbare. Das ist die Erleichterung, die mein Gegenüber auf der Cocktailparty spürt. Das ist die Erleichterung, die wir uns alle mit unseren Erklärungen verschaffen. Alles macht dann wieder Sinn. Alles ist im Lot.“

Die Popularität des Psychopathen-Konzepts ist für Marzano-Lesnevich ein Zeichen dafür, wie groß unser Hunger für Geschichten ist – für eine Erklärung. Marzano-Lesnevich findet, wir werden von Kriminalromanen angezogen, weil sie uns helfen, uns selbst anzusehen. Uns selbst und unsere Gesellschaft. Diese Meta-Ebene definiert das Buch neu, führt weiter als die bereits mehr als 50-jährige Rezeptionsgeschichte von Truman Capotes „Kaltblütig“ oder Janet Malcolms Abrechnung „The Journalist and the Murderer“ mit Joe McGinnis von 1987. Dieses Buch ist ein Meilenstein.

Alf Mayer

Alex Marzano-Lesnevich: Verbrechen und Wahrheit. Ein autobiografischer Kriminalroman (The Fact of a Body: A Murder and a Memoir, 2017). Aus dem Englischen von Sigrun Arenz. ars vivendi, Cadolzburg 2020. 390 Seiten, 23 Euro. – Die Internetseite mit vielen Dokumenten zum Fall und zur eigenen Geschichte hinter der Geschichte.

PS. Eine dieser klassischen, nicht erfundenen Blogger-„Meinungen“ dazu: Ein höchst schwieriges Buch. Obwohl ich der Handlung mit Spannung gefolgt bin, fand ich den Text als Roman eher misslungen.