Australische Dreieinigkeit: Tradie, Truck & Hund

Oder: Charakter (+Zeit) = Schicksal.

Ein Interview von Alf Mayer mit Stephen Greenall zu dessen Roman „Winter Traffic“

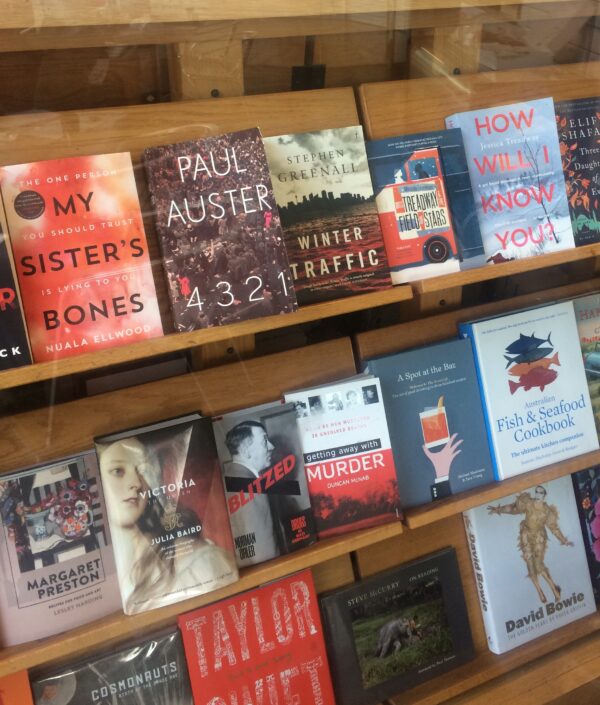

Wie oft passiert es als Kritiker, dass ein Buch einen trifft wie ein Stromschlag? Ich weiß noch den Moment auf der Frankfurter Buchmesse 2016, als der australische Verleger Michael Hayward von Text Publishing – dem Verlag von Garry Disher und Peter Temple und einer Backlist australischer Klassiker, die es mit der Autorenpflege von Suhrkamp aufnehmen kann – mir ein Vorausexemplar von Stephen Greenalls „Winter Traffic“ in die Hand drückte: „You have to read this! – Das musst du lesen!“ So ernst, so feierlich, so bestimmt hatte ich ihn noch nie erlebt. „This author can write. He’s up there with Peter Temple, and I never expected to say such a sentence.“ Das sei ein Autor, der wirklich schreiben könne, auf dem Niveau von Peter Temple, so etwas zu sagen habe er sich nie vorstellen können.

Man muss dazu wissen, dass wir fast rituell jedes Jahr über seinen verstummten Autor Peter Temple redeten, wie der entspannte Teil unseres Gesprächs dann zu Garry Disher schweifte, ehe es an einen kleinen Klassik-Exkurs aus seinem Programm ging. Jedes Jahr lernte ich dazu. Der Independent-Verlag Text aus Melbourne ist für mich der feinste Australiens, Michael Heywards Urteil vertraue ich. (Hier schreibt er für uns, wie er zu Peter Temple kam.) – Und da wusste ich noch nicht, dass Thomas Wörtche, ebenfalls elektrisiert, bereits das Manuskript für seine Reihe bei Suhrkamp an Land gezogen hatte.

Dann schlug ich das Buch auf.

„When it was over, Sharky lay dead and Bison was convulsing on the rug like something beached or epileptic. Sutton was upright but he was breathing like sex, letting adrenaline drain as he had long ago been taught. Bison died and Sutton’s breathing went back to normal.

White he ignored. He left the lounge and rifled fast through the house, searching for the place where Kristy was stashed. She was high in a room set aside for special guests / Sutton knew in an instant she was gagged too tight.“

Stephen Greenall: Winter Traffic (2017). Aus dem Englischen von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Edition Thomas Wörtche, Berlin 2020. 493 Seiten, 16,95 Euro.

Das passiert vielleicht einmal im Jahrzehnt, dass ein Buchanfang mich auf eine Planke wirft wie der Anfang von „Moby Dick“. Und das war erst der Anfang der Reise.

Ich las das Buch. War vom Donner gerührt. Was für eine Stimme. Welch ein Erzähler. Ich nahm zu Stephen Greenall Kontakt auf. Er antwortete aus Moldawien. Es war Winter. Er versorgte Straßenkatzen, baute ihnen Unterkünfte. Die Zeilen für unseren Jahresrückblick 2017 erreichten mich aus einem Bus in den Bergen Bosniens, als er wieder WLAN hatte. Da wusste ich inzwischen von seiner Vorliebe für den Balkan, jetzt war er nach Sarajewo unterwegs. Wieder Katzenasyle. Zumindest war es das, was er preisgab. Und ja, wir tauschten uns auch über den Balkankrieg aus, die Spuren kriegerischer Gewalt, noch gar nicht so lange her und mitten in unserer Zivilisation.

2018 schrieb er mir von einer Greyhound-Station in den USA, später aus Vietnam. Ende Januar 2019 trafen wir uns das erste Mal face to face. Aus Toronto kommend, legte er einen Zwischenstopp in Frankfurt ein. Wir hatten ein paar Stunden, er wollte gern etwas Herzhaftes, hatte sich seinen Aufenthalt in einem Ashram mit Tofu-Kocherei ermöglicht. Meine Restaurantwahl, die österreichische „Salzkammer“ nahe am Goethehaus, traf es goldrichtig. Backhendl hatte er noch nie gehabt, und noch heute schwärmt er in höchsten Tönen vom Kaiserschmarrn.

2019 beschäftigte ihn Spanien, wir waren aber nicht dauernd in Kontakt. Die Übersetzung von „Winter Traffic“ zog sich hin, die sehr erfahrene Conny Lösch brachte damit unterm Strich runde drei Jahre zu. Thomas Wörtche als Herausgeber stöhnte und war gleichzeitig elektrisiert, sein Herzblut für dieses Buch am Pulsen.

In der ersten Februarhälfte 2020 war ich in Melbourne, wir trafen uns im besten Asia-Restaurant Südaustraliens und schwelgten in Shrimps- und Austernvarianten. Mit einem Kochkundigen zu parlieren macht einfach Spaß. Längst hatte wir eine gemeinsame Vorliebe entdeckt – Tasmanien. Er mit Heimvorteil, etliche Jahre im heute noch an das San Francisco anno 1980 gemahnenden Hobart verbracht, für uns beide eine der schönsten Hafenstädte der Welt. Rings um die Docks hat er damals in fast jeder Restaurantküche Fisch gebraten oder als Barkeeper (mit vagen litearischen Ambitionen) gejobbt, ganze Wochenenden (im Namen von Recherche) in Wettcafés verbracht. Jobmäßig war er gerade dabei, für die Dachorganisation des australischen Spitzensports quer durchs ganze Land Athleten aller Disziplinen zu interviewen, was sie motiviert, was ihre spezifischen Herausforderungen und Probleme sind. War ein spannender Abend in der Little Bourke Street in Melbourne, mit diesem Nomaden. Der weltweite Lockdown erwischte mich dann in Neuseeland, ihn im Sandsteinherz Tasmaniens, bei seinem Vater zu Besuch. In dessen kleinem Kaff hatte ich einmal auf der Fahrt von der Nord- an die Südküste im General Store – Postbüro, Minimarkt, Kneipe, Bäckerei, Landwirtschaftsbedarf – Kaffee getrunken, viel mehr war da nicht. Für unser Interview erreichte ich ihn jetzt im Dezember in Sarajewo. Wieder Winter, wieder Balkan. Mag sein, dass diese Stadt ihm vielleicht ein Roman werden wird, aber das ist eine andere Geschichte. So wie „The Kiss of Your Hot Lead“, das Pre- und Sequel zu „Winter Traffic“ auch.

Alf Mayer: Was bedeutet es dir, dass dein Buch bei Suhrkamp erscheint?

Stephen Greenall: Bereits ein wenig Internetrecherche macht einem den Nimbus dieses Verlages klar, bei mir stellte er sich noch eindringlicher ein, nämlich auf einem kleinen Anwesen irgendwo in Vietnam, das von einer deutschen Lady geführt wird. Nach einigen sehr schönen Tagen dort erwähnte ich beim gemeinsamen Abendessen, dass ich an einem zweiten Roman schreibe und der erste an Suhrkamp verkauft worden sei. Unsere Gastgeberin ließ ihr Besteck fallen und rief aus: „Das ist der Verlag von Brecht!“ Von diesem Moment an genoss ich VIP-Rechte.

Deine Übersetzerin Conny Lösch hatte gut zu beißen, glaube ich. Und sie hat schon Elmore Leonard, William McIlvanney, viele Punks und Musiker übersetzt. Du musst das getoppt haben…

Übersetzt zu werden ist ein tiefgreifendes Gefühl. Umso mehr, wenn man als Autor nur eine Sprache kann. Dass mein Buch jetzt in deutschen Bücherregalen steht, macht mich demütig. Aber dass ich kein Wort davon verstehen kann, das ist surreal. Bis zu dem Moment, als ich darüber nachdachte, wie es wohl für meine Übersetzerin Conny Lösch ist, eine sonderbare australische Redensart zu übersetzen, hatte ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie viele davon den Weg in mein Buch gefunden haben – und wie unbewusst wohl wir uns in der je eigenen linguistischen Haut fühlen, vermutlich ganz besonders in einem Land wie meinem. Manche unserer Ausdrücke sind sogar für Engländer wie von hinterm Mond, wir Australier sind schon sehr eigen.

Weißt du noch, wie deine Reise mit „Winter Traffic“ begann? Was hat dich auf den Weg gebracht?

Ich arbeitete in einem Pub in Melbourne und einer meiner Stammgäste war Bauhandwerker. Er erzählte, dass er bald nach Sydney gehe, um Soundstages für die Filmindustrie zu bauen, wenn ich Ende der Woche auch dort sein könne, würde er mir einen Job als Chauffeur für Natalie Portman beschaffen können. Und es stimmte, Miss Portman war wie versprochen dort, aber alles, was ich die nächsten zehn Monate tat, war einen Gabelstapler zu fahren (den ich naturgemäß Natalie taufte). Wie auch immer, das Milieu war eine seltsame Mischung aus Sägemehl und Glitter, aus Zimmerleuten und Filmstars, und es war ganz schön schräg, nach einer Weile zu realisieren, dass die Zimmerleute (mit ihren Trucks und Hunden) tatsächlich die interessantere Klasse von Leuten waren. Sutton entstand als Gemisch aus diesen Kerlen, die in der Mehrheit eher ruhig und kompetent und komplett unangefochten blieben von all der Theatralik, die solch eine Ansammlung von Filmstars mit sich bringt. Eine Filmkulisse verschafft guten Einblick in eine Feudalwelt – in der es Könige und Bauern gibt und alle sozialen Unterschiede klar markiert sind. Aber die Tradies, wie wir solche Handwerker nennen, blieben davon völlig unberührt, so als wären sie immun. Nachdem die Dreharbeiten zu Ende waren, ging ich nach Tasmanien zurück, ein Bild aber verfolgte mich, blieb hängen: ein Pritschenwagen auf einer mitternächtlichen Landstraße, Ein williger Hund und ein unwilliger Fahrer, ein Mann, den es seiner Abscheu zum Trotz zurückzieht zu irgendeinem Berühmtheiten-Bullshit …

Dann wurde 2014 dein Manuskript für den „Victorian Premier’s Literary Award for an Unpublished Manuscript“ vorgeschlagen …

Ich hatte die vage Idee, das Buch fertig zu schreiben und dann 2015 einzureichen. Einige Wochen vor der Deadline für 2014 veränderte sich mein Schreiben, es war, als ob ich meine Stimme finde. Das war aufregend. In dieser Woge der Gefühle und obwohl ich erst zu zwei Dritteln fertig und noch gar nicht ins Sicht eines Endes war, reichte ich das Manuskript ein. Es gab eine lobende Empfehlung und eines der Jurymitglieder meldete sich bei mir, gab mir Rückmeldung, dass das alles in eine gute Richtung gehe. In der Folge erhielt ich von einer Lektorin bei Text eine E-Mail, dass sie gerne das Manuskript sehen würden, wenn es abgeschlossen sei. Das gab mir den endgültigen Schub.

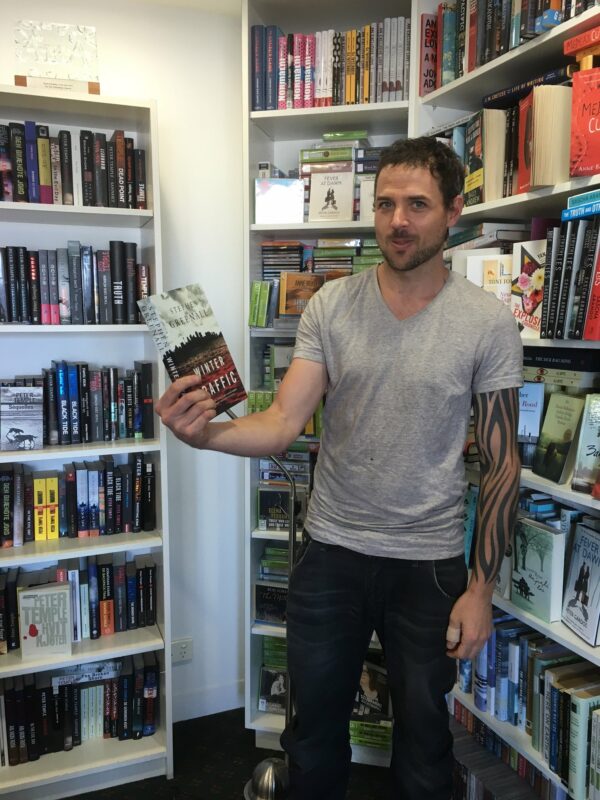

Es gibt ein Foto von dir im Büro von Text Publishing in Melbourne, die Regale hinter dir voller Romane von Peter Temple. Was bedeutet es für dich, von solch einem Verlag veröffentlicht zu werden? Was bedeutet Peter Temple für dich?

Das Bild, das mich verfolgte, jener Zimmermann, der nachts von Bondi Beach nach Kings Cross rast, war recht unpassend was meine literarischen Ambitionen betraf. Die Bücher, von denen ich dachte, dass ich sie schreiben will und werde, orientierten sich an verschiedenen englischen und amerikanischen Traditionen; ich hatte nie ein Gefühl davon, was ich über mein eigenes Land zu sagen hätte. Peter Temples Roman „Truth“ („Wahrheit“, ein Textauszug bei uns hier) veränderte das mit einem Schlag. Feine Kriminalromane hatte ich auch davor schon gelesen, aber dieses Buch war anders – transzendierte sie. Von da an hatte ich eine radikal veränderte Idee davon, was australische Literatur tun kann.

Was macht einen guten Kriminalroman aus, der dich interessieren könnte?

Wir werden dauernd dazu ermuntert, uns „Crime“ als ein nettes, formelhaftes Etikett zu denken, das Suchenden und Buchhändlern das Leben einfacher macht. Aber wenn man die richtig guten Bücher liest, dann realisiert man, das Crime einfach Alles ist. Entschlossen geschmiedete Kriminalromane haben die Fähigkeit, sich drängenden sozialen Fragen und zeitlosen existentiellen Dilemmata zu stellen. Ich hatte immer schon Bewunderung für Sachen, die mit den Konventionen spielen (oder sie über den Haufen werfen) und tiefer danach bohren, was es mit Verbrechen eigentlich auf sich hat. Jim Thompson fällt mir da ein, die spätere Phase von Cormac McCarthy, Peter Temple, Patricia Highsmith. In den blutbesudelten Händen solcher Fachleute ist Verbrechen eine Bildhauerei, die über die Lösung komplexer forensischer Probleme weit hinausgeht. Ein Elmore Leonard im Fronteinsatz der conditio humana, das ist es, was ein Leser von Literatur verlangen sollte; einen Stimmenreichtum, der die dafür notwendige, mühsam erworbene Technik vergessen lässt; eine knackig klare Schilderung menschlicher Schwächen; einen untrüglichen Sinn für Ort und Zeit. Die besten (literarischen Kriminal-) Romane haben einen ruhigen Selbstrespekt, der nie in Prätention abrutscht. Und immer behandeln sie den Leser als gleichrangig, dozieren nicht von oben herab.

Wie hast du denn die Konventionen des Genres und deinen eigenen Stil in die Balance gebracht?

Schlecht – zumindest ziemlich lange. Meine Protagonisten waren von Anfang an lebendig und ich hatte eine klare Vorstellung davon, wo sie am Ende sein sollten, Plot aber ist nicht unbedingt meine Vorliebe. Je weniger ich damit zu tun habe, umso besser. Charakter ist Schicksal, das ist super alt, aber auch super wahr, es ist aber auch unvollständig, es muss heißen: Charakter (+Zeit) = Schicksal. Und zwar in beiden Welten, in der Buchwelt und hier draußen, in der realen, wo ich manche Dürreperiode zu überstehen hatte, einfach um auf ein wenig Update zu warten.

Ein Nissan Pintara, das ist klar etwas, was du verachtest. Hast du überhaupt einen Vertrag mit Autos?

Was für eine tolle Frage. Aber ich muss die Prämisse korrigieren und dich darauf hinweisen, dass es nicht der Autor ist, der den Pintara verachtet, sondern (der furchtlose und löwenherzige) Bloke! Die Verbindung zwischen einem Tradie, seinem Hund und seinem Pritschenwagen ist in Australien so etwas wie die Heilige Dreifaltigkeit. Blokes Abneigung gründet auf seiner heftigen Loyalität zu Suttons Truck, der in seinen Hundeaugen weder alt noch verschrammt oder reparaturbedürftig sondern rundum perfekt ist.

Was ist deine liebste Art des Reisens? Und kannst du uns eine Strecke empfehlen?

Der Zug. Tausend Mal, der Zug. Von einem Autor zu hören, der das anders sieht, würde mich wundern. Bevor die Welt verrückt geworden ist, bin ich Anfang 2020 per Amtrak von New York nach Los Angeles gereist; wenn man sich einen Schlafwagen leistet, kann ich das rundum empfehlen. Ich hatte dafür nicht das Geld, aber vieles, was ich auf dieser Reise sah, wird Jahre bleiben, ehe es verbleicht.

Habe ich das richtig mitbekommen, dass du als Koch so ziemlich überall unterkommen könntest? Als wir uns in Frankfurt trafen und du aus Toronto kamst, da hattest du doch gerade in einem Ashram …

Ich liebe es zu kochen, habe aber selten dazu einen Anlass. Es stimmt, ich war einen Monat in einem Ashram und es war ein harter Test meiner begrenzten Fähigkeiten. Wenn sogar Knoblauch und Zwiebeln verboten sind (weil sie die Körpersäfte erregen), werden die unsterblichen drei Geheimnisse guter Küche – Butter, Butter und Butter – in einem rein veganen Umfeld schnell akademisch. Aber eines abends waren die Mönche weg, zu irgendeinem Ritual, und ich fabrizierte einen Bananenkuchen – mit eingeschmuggeltem Honig, den weniger strikte Veganer zurückgelassen hatten. Nach all der Zeit mit nahrhaftem, aber fadem Essen wirkte dieser Kuchen wie eine Prise Crack, die Leute stöhnten, Gott erschien ihnen, und ich fühlte mich als ein viel besser Koch als ich es wirklich bin. Diese Geschichte erzähle ich hauptsächlich, um ein wunderbares japanisches Sprichwort unterzubringen: Hunger ist (wirklich) die beste Soße.

Du hast eine Zeit in Kings Cross in Sydney gelebt, wo „Winter Traffic“ spielt. Wie war das?

Ich war damals gerade von zwei Jahren London zurück, und die schmale Strecke vom Cross hinunter zur Elizabeth Bay schien mir damals als der einzige Ort in Sydney, den man mit Europa verwechseln konnte, dieses kosmopolitische räudige Heruntergekommen-Sein. Es gibt dort keine Sandsteingebäude, aber vermutlich ist es der Stadtteil, in dessen Gebäude sich die meiste Geschichte eingeschrieben hat: jede Menge Liebe/ Hass/ Sex/ Drogen/ Gewalt/ Menschlichkeit hat sich in all die abgewetzten Fassaden gesetzt. Es ist der Sydney-hafteste Ort in Sydney und für eine heroisch lange Zeit hat er das Gewicht dieser Verantwortung auch ausgehalten – fast schon wie eine groteske Selbstparodie, aber umso unwiderstehlicher. Mein Jahr dort (2010) war zweifellos die Zeit, in der die Vergnügungspark-Atmosphäre des Distrikts am Freitag- und Samstagabend beinahe schon zoologische Wildheit und Ausmaße annahm. Das war schon heftig. Und natürlich verschränkten sich hier Laster, Korruption und alle niederen und höheren Instinkte. In den Siebzigern nannte man das Arrangement der Polizei für diesen ganzen korrupten Jahrmarkt „The Joke“ – den Witz.

Karen Miller ist zentral für das Buch. An einem Punkt sagt sie: „Ich bin das Mädchen, das spät in diese Geschichte gekommen ist.“ – Ist das der Autor, der erzählt, was ihm beim Schreiben passiert ist?

Das Einzige was ich zu dieser Frage zu sagen habe, ist, dass sie entwaffnend genau den Punkt trifft.

(Wir hatten uns bei unserem letzten Treffen im Februar 2020 in Melbourne über unter anderem James Ellroy unterhalten und wie der es sich angewöhnt hat, seine Bücher um eine rätselhafte Frau kreisen zu lassen. Stephen Greenall erzählte darauf hin, dass „Winter Traffic“ am Anfang unter den Hauptfiguren nur Männer gehabt hätte und wie ihn das eingeschränkt habe. Erst als er die Polizistin Karen Miller dazu nahm, habe sich das Buch für ihn endgültig geöffnet.)

Wie bist du auf diese verrückte Buchstruktur gekommen, dieses tangentielle Erzählen, die umgekehrte Chronologie – drei Teile, Alpha, Beta und Omega, das Buch beginnt bei Kapitel 27 und geht rückwärts bis Null, das dreimal, und dabei sogar bis hin zu Minus 5 …

Ich weiß, dass ich jetzt nach ganz oben ins Regal greife, aber etwas, was mir in „Moby Dick“ einen bleibenden Eindruck machte, das war die Art, wie Ishmael für längere Passagen aus der Erzählung verschwindet. Diesen Mut daran liebte und liebe ich, wie sich das beim Leser zu einer raubtierhaften Wissbegier aufschaukelt: Wo ist meine verdammte Hauptperson? Auf gewisse Weise mag mich das auf die Idee gebracht haben, wie die Kerle die Hauptbühne übernehmen und den Ton angeben und dann wegwuseln, von der Bildfläche verschwinden … ab welchem Punkt dann die Polizistin, jünger und deswegen bisher vernachlässigt, sich zum Einsteigen verpflichtet sieht und dazu, alle Teile zusammenzusetzen. Die einzelnen Aspekte der Struktur und der Nummerierung spiegeln das Wechselspiel von Alt und Neu, Männlich und Weiblich, Mensch und Hund.

Deine Stimme ist sehr ungewöhnlich. Es gibt Selbstgespräche und innere Dialoge, Bezüge zu Literatur und Songs, teils völlig verrückte Sprachebenen und Mehrstimmigkeit, so als hätte Nick Cave plötzlich einen Bruder, der Romane schreibt. Hörst du deine Charaktere denn auch reden?

Ich höre sie. Und wenn ich finde, dass sich das, was sie sagen, nicht echt anhört, wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich ärgerlich und befehle ihnen, dass sie noch einmal versuchen. Und nochmal. Und nochmal … Wenn du einen Dialog zum 57. Mal umschreibst, kommst du dir wie beim tyrannischen Stanley Kubrick vor. Schriftsteller sein, das ist wie Filmregisseur sein, nur eben ohne ein Riesenbudget oder andere Leute zu haben, denen man Vorhaltungen machen könnte. Am Ende hofft man, dass man den Rhythmus und den Fluss echter Sprache erreicht.

Außer Peter Temple und Cormac McCarthy – kannst du mir noch etwas Geistesverwandtes nennen, mit dem dein Buch in Verbindung steht?

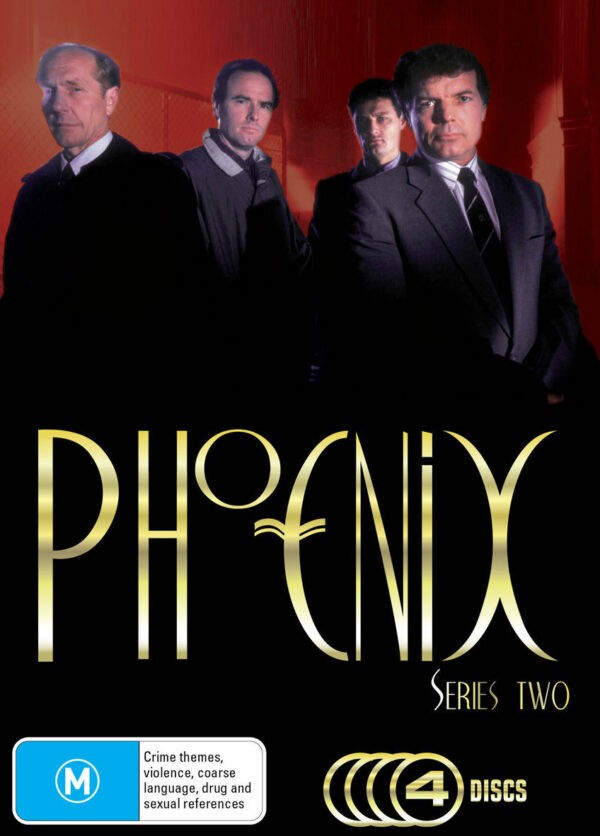

In den frühen Neunzigern hatten wir eine australische Fernsehserie namens „Phoenix“, ein raues Copdrama, das wirklich bahnbrechend war. Ich erinnere mich daran, wie es mich fortdauernd erstaunte, weil es so anders war: Mehr Stimmung als Geschichte, die Kameracrew scheinbar inmitten in einer echten Polizeieinheit. Das war künstlerisch so mutig und avanciert, dass ich nicht weiß, ob ich je irgendwo etwas Vergleichbares sah. Im Kern war es so: Du, das Publikum, durftest mit im Raum sein, aber das Ding, das sich da vor deinen Augen ausbreitete, das war nicht für dich gemacht – wenn du etwas verpasst oder nicht verstanden hast: DEIN PECH. Sogar der Dialog war knurrig und gedämpft. Das war Real Life! Es erschreckte mich, weil es so erwachsen und so klaustrophobisch war. Zu Teilen wollte ich das auch in „Winter Traffic“ erreichen. (Anm. AM: Phoenix, ABC, 26 Folgen, 1992-93, ein Clip hier und hier unten ein weiterer.)

Humor ist ein wichtiger Teil deines Romans. Spiegelt sich hier ein Stück Nationalcharakter wider, oder ist das deine Art, die Grimmigkeit von hardboiled und das Leben überhaupt erträglicher zu machen?

Ich denke, es ist fair und angemessen, zwischen der harschen Dürre der australischen Erfahrung der Gründerzeit (Invasion, ehemalige Sträflinge, Kolonialzeit) und der Roh- und Direktheit unseres Humors eine mehr oder weniger direkte Verbindung zu sehen. Und es gibt dabei einen ausgeprägt egalitären Aspekt, damit meine ich eine gewisse Sorte ‚inszenierter Missachtung’ gegenüber allem und jedem, das sich selbst zu ernst nimmt. Dieser Impuls – dass Wichtigtuerei die Erbsünde sei – ist einer der besseren Aspekte der australischen Psyche.

Heldenhafte Cops gibt es bei dir wirklich nicht, sie alle haben ihre Macken und Gewaltprobleme … Erlösung ist nicht dein Ding?

Dafür kann man mich nicht verantwortlich machen, du musst dich da schon an den wahren Übeltäter wenden (eine große Stadt in der südlichen Hemisphäre mit einem schönen und berühmten Hafen…)

Du siehst dein eigenes Land kritisch, das weiß ich aus unseren Unterhaltungen. Leg mal bitte los.

Es gibt einen berühmten Satz des Schriftstellers Donald Hume aus den 1960ern: „Australien ist ein glückliches Land, regiert von zweitklassigen Leuten, die davon profitieren.“ Über die letzten Jahrzehnte hat die politische Klasse weniger und weniger ehrbare Persönlichkeit zugelassen, die derzeitigen Vertreter sind mehr oder weniger alle verachtenswert. Ich weiß, wenn du nach Australien reist, willst du es genießen und das wünsche ich dir auch von Herzen, besonders Tasmanien, aber als Staatsbürger bin ich tief beschämt, dass wir uns nicht um unsere Umwelt kümmern, dass wir mit unserem Land nicht nachhaltig umgehen können, dass eine ausbeuterische Milliardärsklasse und ihr korrupter Einfluss wächst und wächst und dass unsere Reichtümer verschleudert werden. Sieh dir nur an, was an Kohle quer durchs Barrier Reef ins Ausland geschippert wird, das ist schlicht grausam. Und die schreckliche Wahrheit dabei ist, dass wir Australier all unserer anständigen Eigenschaften zum Trotz schockierend apathisch und unpolitisch geworden sind – am Weltstandard gemessen oder wenn ich an diese tapferen Seelen in Hongkong denke. Natürlich ist es notwendig, um dieses Land zu kämpfen, und wir Autoren sind dabei in der Pflicht. Aber ehrlich gesagt sehe ich für die Zukunft Australiens mehr als schwarz. Spätestens die furchtbaren Buschbrände von 2020 wären der Punkt gewesen, unseren ganzen Sozialkontrakt auf den Prüfstand zu stellen – ob es denn wirklich unser Staatsziel ist, die Natur auszubeuten und zu ermorden, nur um ein paar Dutzend bereits stinkreiche Leute noch reicher zu machen? Wenn ich nach Neuseeland schaue, kommt mir das dort wie ein Paradies des Progressiven vor.

Auf Seite 20 von „Winter Traffic“ steht Sutton an einer Verkehrsampel, was er sieht, sind keine Autos, sondern Streitwagen. Und das zieht sich durch das ganze Buch: all die Bezüge zur griechischen Mythologie, zum Trojanischen Krieg, zu Homers „Illias“. Die archaischen und mörderischen Wurzeln der Zivilisation sind bei dir nie fern, da bist du wirklich ein Geistesverwandter von Cormac McCarthy – oder ist das eine australische Besonderheit?

Im Fall von Australien muss man ja nicht sehr weit zurückblicken, um zu sehen, worauf eine Zivilisation beruht. Oder das, was man für eine halten kann. Ein (moderner, weißer) Australier zu sein, bedeutet, auf gewisse Weise vor seinem Land Angst zu haben und es nicht zu verstehen. Mythologien zu importieren wird in diesem Zusammenhang als Idee ziemlich interessant; unsere Landschaft und unsere Invasion haben wir sicher nicht so mythologisiert wie Amerika es getan hat, oder konnten es nicht. Wir sind ohne so etwas ausgekommen, waren einfach eine Kolonie ehemaliger Sträflinge, Gefängnisse waren an vielen unserer Orte die ersten festen und heute als „historisch“ verehrten Bauten, bis wir dann im Ersten Weltkrieg Kriegshelden hatten, oder Sportshelden, mit denen man solch eine kollektive Leerstelle halbwegs stopfen kann. Man könnte sagen, dass unser Nationalcharakter mittendrin ein großes leeres Loch aufweist; unterschwellig macht das etwas Schambesetztes, das ständig da ist und schwelt, aber es gibt auch den Zusammenhang mit dem, was wir über Humor gesagt haben. Schließlich gibt es kaum etwas, was sich selbst so ernst nimmt wie eine Mythologie. Siehe oben.

Einsamkeit kennst du, das weiß ich. Was sind ihre Vorzüge?

Der Geist ist ein ziemlich hungriges Tier. Und Allesesser essen alles, was herumliegt. Ich bin eher faul und habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, also ist es gut, wenn ich mich an Orten aufhalte, für die ich keine Bezugspunkte habe. Eigentlich gilt das für fast jeden von uns – neue Dinge, neue Umgebungen beflügeln uns –, aber die Kehrseite ist die Verlassenheit, die sich einstellt, wenn sich die Einsamkeit hinzieht und lang wird. Dann ist Trägheit keine Option für das Gehirn, es muss beschäftigt bleiben, um sich gesund/ ganz/ tragbar zu fühlen. Und um für sich selbst interessant zu bleiben, arbeitet es dafür sogar extra. Für diesen Zweck sind Orte ganz ausgezeichnet geeignet, an denen kein Englisch gesprochen wird; man kann beinahe fühlen, wie das Gehirn nach Sprache hungert. Es lernt schnell, sich mit sich selbst zu unterhalten.

Was hast du für einen Vertrag mit deinen Lesern?

Da gibt es keinen. Mein Vertrag gilt dem Buch und dessen bester Version, die für den Leser, den es findet, am nahrhaftesten sein wird. Aber an diesem Punkt habe ich schon nichts mehr damit zu tun.

Wir beide lieben Tasmanien. Was bedeutet dir diese Insel?

Tassie ist ein Ort, der im bestmöglichen Sinne zurückgeblieben und altmodisch ist – eine Qualität, die umso kostbarer wird, je verrückter die Zeiten geworden sind.

Das Interview wurde per E-Mail geführt, deshalb sind einige nachbohrende Nachfragen unterblieben. Aber wir sehen uns ja wieder …