In seinen Augen das geraubte Feuer

Eine Buchbesprechung – und ein Textauszug

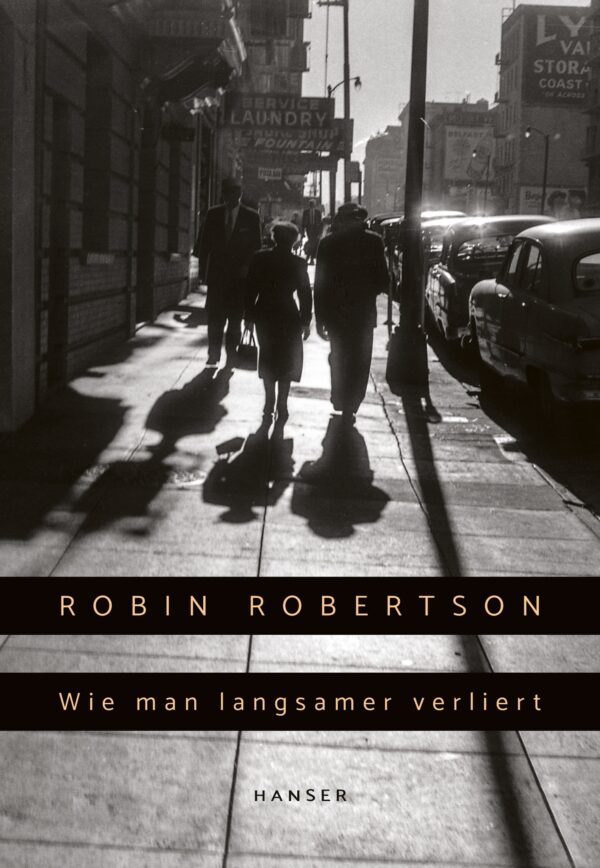

Dieses für den Booker Prize nominierte Buch je auf Deutsch zu sehen, das hätte ich nie erwartet, umso größer jetzt die Freude. Sie ist ungetrübt, alles hier vom Feinsten. Der Übersetzerin Anne-Kristin Mittag gebührt höchstes Lob, Hanser als Verlag ein Dank. „Wie man langsam verliert“ von Robin Robertson ist ein Geschenk, wie man es nur selten bekommt. Genauer gesagt: Ich kenne kein damit vergleichbares Buch.

Es ist genresprengend, unklassifizierbar. Ein Epos, eine odyssee-große Wanderung, ein Film Noir in Buchform. Das buchlange episodische Gedicht, durchsetzt mit kristallklaren Prosasplittern von Kriegs- und Naturerinnerungen, folgt einem traumatisierten kanadischen Weltkriegsveteranen durch die unmittelbare amerikanische Nachkriegszeit der 1940er und 50er, führt von New York quer durch das Land nach Kalifornien und San Francisco und vor allem durch Los Angeles. Immer wieder gibt es Bezüge zu Drehorten, Szenen, Stimmungen des Film Noir. Davon wimmelt es, damit hat das Buch den Schattenwurf gemein. Das Wissen des Autors dabei ist stupend. Auch seine Ortskenntnis und das teils in den Anmerkungen detaillierter aufgeschlüsselte Wissen um städtebauliche und damit sozialpolitische Umwälzungen. All das ohne Zeigefinger. Wie die besten Filmregisseure nimmt Robertson uns einfach mit, wirft uns in die Situation.

Der Originaltitel „The Long Take“ meint eine filmisch lange Einstellung. An einer Stelle im Buch fragt der Protagonist den Regisseur Joseph H. Lewis, wie er diese eine Sequenz in Gun Crazy mit Peggy Cummins am Steuer und John Dall auf dem Beifahrersitz denn in Gottes Namen gedreht hat.

„Sie wissen schon, die eine vom Rücksitz des Fluchtwagens … dreieinhalb Minuten glatt durch ohne Schnitt, ohne Nachsynchro und alle am Improvisieren.“

…

„Haben Sie schon mal von John Alton gehört?“

„Klar, er ist der Beste. T-Men, Raw Deal, He Walked by Night.“

„Er ist unser Kameramann. Hat klasse Augen. Klasse. Er kann im Dunkeln sehen und hat keine Angst davor. Er ist unser Caravaggio, verstehen Sie?“ (S. 176/77)

So klar wie ich das aus der literarischen Welt nirgends sonst kenne, geht dieses Buch an die Wurzeln des Noir. Bringt zusammen, was uns Leser, Kinogänger – ja, und auch Musikhörer – daran fesselt und berührt, was uns so empfänglich macht für diese Welt der Schatten und der Geister.

„Hast im Krieg gekämpft, Meister?“

„… Öh … Ja. Ja, ich hab gekämpft.“

„Zur Rettung der freien Welt, war’s nicht so, Kumpel?“

„So ungefähr.“

„Hats die freie Welt dir gedankt?“

Oder:

… „Nu lass den Mann in Frieden. Ist ein Stammgast.“

„Was liest der da überhaupt? Siehst du – ich wusst es!

Rote Ernte steht da! Das sagt doch alles.“

Und an anderer Stelle (in New York, auf der 52sten):

Diese Musik, er hatte so was noch nie gehört: sie

traf ihn wie ein Vorschlaghammer –

Lester Young, Powell und Tatum, Dizzy

Und Bird, und die ihm am besten gefielen:

Johnny Hodges, Ben Webster und,

unübertroffen, the Hawk.

Seit ich mit der Witwe von Charles Willeford korrespondierte, weil ich mehr über seine Erfahrung als Panzerkommandant in der blutigen „Battle of the Bulge“ in Erfahrung bringen wollte (bei uns bekannt als die „Ardennenoffensive“), denke ich, dass die Literaturwissenschaft und -kritik ein großes blindes Loch hat, was den Einfluss von Kriegserlebnissen auf hardboiled und noir fiction angeht. Der Kriegsveteran als Autor, als Figur oder all derer Schatten wird kaum beachtet. Wir Zivilisten begreifen Kriminalliteratur viel zu wenig als Schlachtfeld, als Parallel-Wallstatt zivilisatorischer Werte. Willeford, Raymond Chandler und James M. Cain hatten traumatisierende Fronterfahrungen, Hammett war zwar nie unter Beschuss im Schützengraben, erlebte aber Verstörendes genug – worüber sie alle zusammen so gut wie niemals sprachen. Ihre Welterfahrung verarbeiteten sie literarisch. Brachten zum Ausdruck, was man nicht sagen und kaum benennen kann: den Verlust der Unschuld. Im Privaten wie im Gesellschaftlichen. Prägten damit den modernen Kriminalroman.

Meines Wissen ist die Untersuchung von Sarah Trott die bisher einzige, die dieses Feld bearbeitet: „War Noir: Raymond Chandler and the Hard-Boiled Detective as Veteran in American Fiction“ (University of Mississippi, 2018). Wie und von woher der im Londoner Exil lebende Schotte Robin Robertson, Jahrgang 1955, sich diesem Thema angenähert hat, kann ich nicht sagen. Seine bisherigen Werke lassen eine grosses Einfühlungsvermögen für das Erleben von Schmerz und Verlust erkennen. Der Gedichtband „Am Robbenkap“ (The Wrecking Light, 2010) ist ebenfalls bei Hanser noch erhältlich. Leider noch nicht übersetz: „Sailing the Forrest“ oder das aktuelle „Grimoire“, zu dem Val McDermid die Einleitung geschrieben hat.

Fremd bin ich eingezogen …

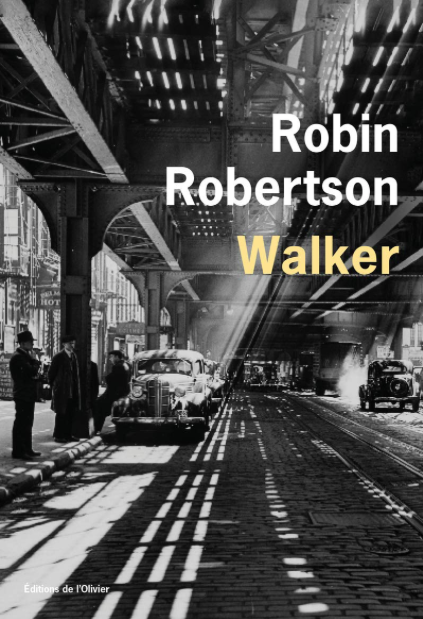

„Walker läuft. Das ist ihm Name und Natur.“

So begegnen wir Robertsons Protagonisten in Absatz 4 zum ersten Mal (siehe den Textauszug weiter unten). Er stammt vom Cape Breton in Nova Scotia, ist Kriegsveteran der Landung in der Normandie, in hundertsiebzig Jahren der Erste aus der Familie, der fortging und nicht wieder heimkommt.

Walker läuft. Das ist ihm Name und Natur. Er erläuft sich New York. San Francisco. Los Angeles.

Er ist ruhelos. Ein ewiger Wanderer. Er hat das Paradies verloren. Hat getötet wie Kain, den Toten seines Regiments gegenüber ist er ein lebender Verräter, eben weil er noch lebt. Das brandmarkende Schuldgefühl der Überlebenden. „Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.“ (Moses, 4.12)

Robertson jedoch überhöht seinen Walker nicht. Macht aus ihm keinen Parzifal, keinen Simplizissimus, keinen Anton Reiser, keinen Grünen Heinrich, keine romantische Figur. So gleißend die Sonne Kalifornien auch sein mag, Walker bleibt auf einer Winterreise. „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“. Oder, mit Rose Ausländer gesagt:

Wir ziehen mit den dunklen Flüssen

hinauf, hinab den rauhen Weg.

Nun heißt die Heimat: Wandern müssen.

Die Schatten fallen lang und schräg.

Walkers Welt ist die der Schatten. Innen. Außen. Und in jedem Film, in den er geht. Natürlich trifft er auf die richtigen Leute, in New York etwa einen mit dem seltsamen Namen „See-odd-mack“. Außerhalb der Bücher Barry Giffords kenne ich keinen Autor, der einen solchen Reichtum an Filmszenen des Noir auszubreiten vermag wie Robertson das elegant, beiläufig und vielschichtig tut.

… The Naked City,

komplett in Manhattan gedreht, wo er am Dienstag noch war …

„Okay, Kinder. Beste Ermordung im Film.“

„Tommy Udo! Auf jeden Fall Tommy Udo!“

„Ganz oben dabei, zugegeben, aber wie steht’s mit Raw Deal,

wo die Tussi das Flambee ins Gesicht kriegt?“ …

Ihm fiel jetzt ein, woher er dieses Hotel am Union Square kannte –

Edmond O’Brien steigt dort ab in D.O.A. –,

und warum er sich an diese Chinatown-Bar erinnerte, Li Po –

Orson Welles kommt in The Lady from Shanghai auf der Flucht daran vorbei.

Monate später stößt er auf Bacalls Wohnung in Dark Passage,

hoch über der Montgomery bei den Filbert Steps;

bewacht von Weißdorn und den Drachenbäumen.

Oder:

Rita Haywoth fährt in der Sacramento noch immer

am Brocklebank vorbei; der Scharfschütze

heult noch immer in seinem Zimmer an der Filbert Street;

Agnes Moorehead stürzt immer noch

aus dem Fenster im Tamalpalais, und Bogart,

ewig rennend, hetzt dort immer noch die Feuertreppe hinunter.

Joan Crawford kommt aus der Tür dieses Haus,

immer noch auf der Flucht – in nur einer Sequenz

von Greenwich und Hyde in San Francisco

zur Cinnabar Street, drei Blocks vom Sunshine – und huscht

vom Russian Hill nach Bunker Hill in vierundzwanzig Einzelbildern.

Deutscher Expressionismus trifft auf Amerikanischen Traum

Walker ist in einem desillusionierten Amerika unterwegs, das seine äußeren Feinde bezwungen haben mag, seine Seele aber nicht mehr findet. „Gott ist ein Hundertdollarscheinbündel“, heißt es einmal. Wir werden Zeuge der McCarthy-Zeit und der Hollywood Ten, sehen wie Abrissbirnen ganze Stadtviertel ausradieren, wie die moderne, kältere Welt sich wenig um die Menschen schert und die Deklassierten der Nachkriegsgesellschaft ausgrenzt. Er erlebt ein Land, das wieder bei den Wagenburgen angelangt ist, das Angst vor „dem Andern“ hat, seien es Kommunisten, Indianer, Mexikaner, Schwarz; ein Land, das seine Gespenster haben muss, um sie zu sortieren und segregieren, und das dann „Patriotismus“ nennt.

Manchmal denkt Walker, „die einzige amerikanische Geschichte existiert auf Film“. In Berkeley trifft er Walter Friedländer, „ein jüdischer Sozialdemokrat, der Weimar überlebt hatte, 33 aus Berlin geflohen war, kannte nur zu gut Vertreibung, Tyrannei.“ Sie unterhalten sich über emigrierte Regisseure, Kameramänner, Schriftsteller und Schauspieler. Der Alte lacht: „Endlich! Deutscher Expressionismus trifft auf Amerikanischen Traum!“

„Shell Shock Cinema“, Granatentrauma-Kino, ist eines der Worte für die „Dämonische Leinwand“ der Weimarer Zeit (so ein Buchtitel von Lotte H. Eisner). Bei Robin Robertson findet das poetische Entsprechung. Seinem Veteranen schießen Gefechtsszenen ebenso durch den Kopf wie Erinnerungen an Filme. Krieg wie auch Kino produzieren Bilder, die einen nie mehr wieder loslassen.

Er erinnerte sich an den Deutschen auf der Barrikade, der von einer Magnesiumkugel in die Brust getroffen wurde und wie ein Leuchtfeuer hochging: so weiß, dass man gar nicht hin-, aber auch nicht so recht weggucken konnte.

Wie seinen Filmstoff hat Robertson auch den Krieg studiert, natürlich kennt er den WW I-Poeten Wilfred Owen (1893-1918) und dessen „Erbärmlichkeit des Krieges“ – siehe die prächtige Ausgabe der Edition ReVers im Verlagshaus Berlin (Besprechung in unseren „Bloody Chops“ nebenan). Die quer durchs Buch aufflackernden Erinnerungen Walkers an das Schlachthaus Normandie gründen in Realität ebenso wie in Poesie. Das schottisch-gälische Motto des Buches – cos cheum nach gabh tilleadh – ist das der Old North Nova Scotia Highlanders, die zur 3. Kanadischen Infanterie-Division gehörten und am D-Day, 6. Juni 1944, an der Juno Beach bei Bernières-sur-Mer an Land gingen. Beim Massaker an 187 Kriegsgefangenen durch die 12. Panzerdivision Hitlerjugend handelt es sich um ein dokumentiertes Kriegsverbrechen. Das Regimentsmotto der Kanadier bedeutet soviel „Wir weichen nie zurück“.

Das tun auch die Kriegsfetzen nie. Das Buch folgt Walkers Reise von 1946 bis Ende 1957, die dämonischen Schatten in seinem Kopf wird er nie los – wie das Traumata so an sich haben. Und immer wieder begegnet ihm ein Kojote. Den ersten sieht er im Frühling 48 auf dem Broadway. (In meinem Hinterkopf spuckt, wo sonst in der Kriminalliteratur ich den großen Trickster der amerikanischen Folklore schon angetroffen habe; war es bei Michael Connelly?, kaum, sicher aber bei Elmore Leonard, der hat sogar ein Kinderbuch mit einem geschrieben.) Zehn Seiten vor Ende steht der Kojote wieder da – und sieht zu. „In seinen Augen das geraubte Feuer.“

Alf Mayer

Robin Robertson: Wie man langsamer verliert ( The Long Take or A Way to Lose More Slowly, 2018). Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag. Hanser Verlag, München 2021. Hardcover, 254 Seiten, 25 Euro.

Noch lieferbar: Robin Robertson: Am Robbenkap. Gedichte. Übersetzung von Jan Wagner. Edition Lyrik Kabinett bei Hanser, München 2013. 72 Seiten, fester Einband, 14,99 Euro.

Walker läuft

Ein Textauszug

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages aus „Wie man langsamer verliert“ © 2021 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

Walker läuft. Das ist ihm Name und Natur.

Gebäudereihen, alle gleich,

Türen und Fenster, Menschen gehen hinein, sehen heraus;

drinnen – Flure und Treppen, Flure und Treppen

und noch mehr Türen, die sich öffnen, sich schließen.

Straße um Straße mit Gebäuden, alle einerlei.

Menschen, einerlei.

Das Chaos, die Farben: ein einziges

Treiben auf den Straßen, und drüber hinweg gerade Linien

und Diagonalen. Drugstores, Lebensmittelläden,

Imbissbuden, Diners. Missionen. Bars.

Blocks. Ecken. Kreuzungen.

Eine fallende Kiste oder ein schreiendes Kind, der Knall

einer Fehlzündung – und wieder ist er in Frankreich,

dieser Geschmack in seinem Mund. Kupfer. Kordit. Blut.

So laut. Und hell. Nirgends ein Fleck, um die Augen auszuruhen. Sich zu verstecken. Das also geschieht zwischen einer Nacht und der nächsten: Das ist Tag. Eine endlose Probe mit einer Besetzung, die ständig wechselt und es doch nie richtig macht. Dinge fallen lässt. Zusammenstößt. Über den Bordstein stolpert. Jede Tür, jedes Fenster, die sich öffnen, sich schließen, Fahrzeuge gleiten dahin, Verkäufer rufen, Kinder kreischen, Pferde und Karren, Straßenbahnen und Lieferwagen. Menschen in Eile, in jeder Richtung, an eine Art Netz angeschlossen. Von hoch oben könnte man vielleicht einen Plan für all das erkennen, wie die Anlage einer Modelleisenbahn. Doch hier unten nicht. Alles ist zu schnell, und es gibt zu viele Menschen und Autos, und ich kann dieses Stoppschild nicht loslassen, weil ich Angst hab und weiß, ich muss sterben.

Eine grelle Migräne sich beißender Farben, Lichtdolche

und Sonne ringsum in weiß entrollten Flaggen.

Kein Schatten in dieser Welt.

*

Die Straße unsichtbar unter schwerem Schnee: ein makellos gedämpftes Land, fließend und blendend bis runter zum Schiefer des Ozeans. Der einzige Farbfleck die Flechten, hell wie Pollen an den Zweigen, und die Vogelbeere am Haus, ein Arm über die Tür gelegt.

*

Nacht.

Die Stadt verschwunden.

Statt ihrer dies graue Steinlabyrinth, die

geschlossene Geometrie der Schatten, schwarz und blind,

den Himmel verwundende Kanten, Symmetrien, die brechen

und wieder gerade schnellen.

Die grünen Z der Feuertreppen; Leitungen zerschneiden

kreuz und quer das letzte Licht

zu einem engmaschigen Netz.

Die Gebäude schließen sich

um eine Sackgasse, springen dann

vor der neuen Zukunft auf: Wiederholung,

Umkehr, Irrtum, Verlust.

*

Vater stand nur in der Tür. »Der Krieg war eine Sache, aber das ist was anderes. In hundertsiebzig Jahren bist du von uns der Erste, der fortgeht.«

*

Er wollte dieses Land sehen und sah es dann auch:

Die Bänke von Hanover Square im Morgengrauen,

Fanelli’s, das Spot, das White Horse,

die Parks und Pfandleihen, 15-Cent-Restaurants,

das Green Door, das Marathon, die Garden Bar,

eine Beekman-Street-Arkade, wo er was trank bei Anbruch der Nacht.

Er überraschte in Schaufenstern sein Spiegelbild:

sah den lockenköpfigen Jungen mit seiner Angel;

den mageren weißen Soldaten mit leerem Blick

dünner werden.

Er geht unter Geistern.

Sieht kein Gesicht zweimal.

Er navigierte nach der Sonne,

wenn er sie zwischen den Häusern, den Schluchten fand.

Die Subway – unterirdische Flüsse,

die mit dem Puls der Massen

alle naselang übertreten.

Menschen jeder Herkunft und Hautfarbe, Hunderte Sprachen:

Italienisch, Polnisch, Russisch, Deutsch, Jiddisch,

das Spanisch der Mexikaner, Puerto-Ricaner,

dieses Chinesisch – wie ein rückwärts laufendes Band im Zeitraffer.

Menschen; wie er.

Gaben das Land auf für die Stadt,

Langeweile für Angst. Die Gesichter

scharen sich nun auf diesen Straßen

wie Zuschauer in einem Traum.

Sie wollten anonym sein,

nicht mit Haut und Haar verschlungen werden, nicht verschwinden.

Jetzt verbringen sie ihre Tage auf der South Street

oder im Battery Park, die Nächte

in den Absteigen der Bowery, den Käfig-Hotels,

zusammengequetscht wie Heringe in einem Korb.

Robin Robertson: Wie man langsamer verliert ( The Long Take or A Way to Lose More Slowly, 2018). Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag. Hanser Verlag, München 2021.

Die Internetseite des Autors hier.

Der Autor bei Hanser.