Bücher, kurz serviert

Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Tobias Gohlis (TG), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum.) und Thomas Wörtche (TW) über …

Alice Bolin: Dead Girls

Alberto Breccia: Lovecraft

Andrew Brown: Teuflische Saat

Gianrico Carofiglio: Kalter Sommer

Raymond Chandler: The Annotated Big Sleep

Dan Chaon: Der Wille zum Bösen

Lee Child: Im Visier

Lee Child: Jack Reachers Gesetz. Lektionen fürs Überleben

Bill Clinton/James Patterons The President is missing

Lucie Flebbe: Jenseits von Wut

Urs Freinsheimer: Option auf den Tod

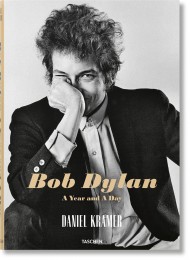

Daniel Kramer. Bob Dylan: Ein Jahr und ein Tag

Howard Linskey: Mädchen N° 5

Carlo Lucarelli: Italienische Intrige

Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien

Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung

Ahmed Mourad: Blauer Elefant

Claudia Pineiro: Der Privatsekretär

Mercedes Rosende: Krokodilstränen

Jens Schäfer: Wer sich in die Provinz begibt, kommt darin um

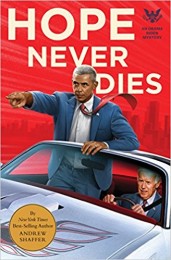

Andrew Shaffer: Hope Never Dies

Charles Willeford: Understudy for Death

Matthias Wittekindt / Rainer Wittkamp: Mord im Balkanexpress

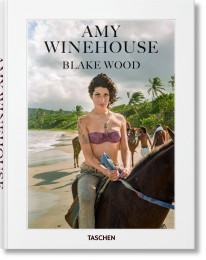

Blake Wood: Amy Winehouse

Eine Obsession, die es zu überleben gilt

Eine Obsession, die es zu überleben gilt

(AM) Die Girls der Kriminalliteratur und die zugehörigen Wirkungsmechanismen sind hier bei CrimeMag bereits öfter Thema gewesen (siehe hier und hier und hier). Für Alice Bolin begann die Auseinandersetzung mit dieser Trope, als sie 2014 über das Serienfinale von „True Detective“ schrieb und noch „Twin Peaks“ einbezog in das, was sie als die „Dead Girls Show“ benannte. Daraus ist dead girls geworden eine Sammlung miteinander kommunizierender Texte über das tote Mädchen als Zentralfigur der amerikanischen Populärkultur (und natürlich nicht nur der). Der Untertitel spricht für sich: Essays on surviving an american obsession.

Was hat es mit unserer kulturellen Obsession, dass wir wieder und wieder Bücher lesen und Fernsehserien schauen, in denen junge Frauen auf der Leinwand sterben, die Kontrolle über ihr Leben an sie missbrauchende Ehemänner oder eine frauenfeindliche Gesellschaft verlieren, und diese Tode samt ihrer Umstände dann ausgiebig untersucht werden – ohne dass sich an den Verhältnissen Entscheidendes ändert? Was ist das Faszinosum? Alice Bolin fragt sich, warum Frauen so hart daran arbeiten, für Männer akzeptabel zu sein, warum sie trotz aller Enttäuschungen weiter den Versprechungen glauben, dass all die Anstrengungen in Liebe, erfülltes Begehren und Selbstverwirklichung münden. „Es ist schon ein sehr merkwürdige Gefühl von déjà vu als junge Frau, diese Tode wieder und wieder erzählt zu bekommen“, schreibt sie.

Jane Champion übrigens, down under, hat mit „Top of the Lake“ (CM-Kritik hier) und „China Girl“ in dieser Sache zweimal Widerstand geleistet, auch ästhetisch. Aber Alice Bolin hat Recht, Blick und Erzählung sind hier überwiegend männlich. Und eben tödlich. Die Popkritikerin, Essayistin, für den Pushcart Prize nominierte Poetin, heute Assistenzprofessorin für „creative nonfiction“ in Memphis – ihre Texte hier -, kreist ihr Thema unter immer wieder neuen Blickwinkeln ein. Persönliches verschränkt sich mit Objektivem, Subjektives mit akademischer oder politischer Kritik. Da geht es um Teenage-Hexen, weibliche Werwölfe, Lana Del Reys Burlesque-Showtour, Britney Spears, die femmes fatales in den ansonsten so politisch korrekten Romanen von Maj Sjöwall und Per Wahlöö, um Pippi Langstrumpf, um „Die Tochter als Detektiv“ in Kriminalromanen, um die Asperger-Diagnose ihres Vaters und immer wieder um Joan Didion, an der sie sich sehr produktiv abarbeitet, vor allem am Ethos der “glamorous desperation”.

Mit Anfang 20 zog Bolin nach Los Angeles, erfuhr Einsamkeit und Ziellosigkeit – schöner Text über Freeways hierzu -, sie schreibt über ihr Aufwachsen in Idaho und in Kalifornien. Und ja, sie ist weiß. Bei einem Thema wie diesem ist es unmöglich, es allen recht zu machen. Solche individuellen Essays sind ein Anfang, sich der Medienbilder und der eigenen zu vergewissern. „Mein Buch versucht zu fassen, was es heißt, als weiße Frau in einer Kultur aufzuwachsen, in der sie als die höchste Form von Opfergabe und als jungfräuliche Märtyrerin idealisiert wird. Was heißt es, in einer Kultur erwachsen zu werden, in der Frauen auf ewig die hübsche Teenagerleiche bleiben sollen?“

Sie zitiert James Baldwin in einem Text von 1949 (!) – richtiger Titel jedoch “Preservation of Innocence”, nicht „A Question of Innocence“, aber das nebenbei. Baldwin rechnet darin mit der Figurenkonstellation des Noir ab, wo die Frau „die Inkarnation des sexuellen Übels“ ist und „der Mann … all seinen Maschinenpistolen und seiner Rhetorik zum Trotz der unschuldige, andauernd und unausweichlich Betrogene … sie bleiben Boys, weil sie nie eine Frau gehabt haben, die sie zum Mann hätte werden lassen.“ Alice Bolins Faszination für die „boy heroes“ in „Twin Peaks“ und bei Raymond Chandler ließ sie dieses Buch beginnen, es ist eine Art Survival Guide geworden, sie zu überleben. „Wie andere Frauen vor mir habe ich versucht, etwas über Frauen aus Geschichten zu machen, die immer und nur für Männer sind.“

Alice Bolin: Dead Girls. Essays on Surviving an American Obsession. Morrow, New York 2018. 288p, trade paper, $15.99.

Irritierend

Irritierend

(TW) Der direkte Einfluss von Giorgio Scerbanenco – siehe auch den Text von Tobias Gohlis in dieser Ausgabe – bei den heutigen italienischen Autoren ist am deutlichsten bei Carlo Lucarelli zu beobachten. Dessen Figur Commissario de Luca ist ein historisierter Verwandter von Lamberti. Nach einer Pause von fast 21 Jahren (wenn ich richtig sehe) belebt Lucarelli in Italienische Intrige den Polizisten wieder, der im Faschismus und in der Italienische Sozialrepublik (bei uns bekannter als Republik von Salò) schon im Amt war. Jetzt, 1953, geht es um extrem unappetitliche anti-kommunistische Aktionen der italienischen Geheimdienste im eingeschneiten Bologna, die auch geschichtliche Verbindungen zum Faschismus haben. Staatskriminalität mit Mord vom Ekligsten. Und mitten drin der undercover operierende De Luca, der trotzig den Mord an einer Frau aufklären will, der eigentlich von offizieller Seite nur ein Kollateralschaden sein soll. De Luca fühlt sich zurecht instrumentalisiert und versucht sich in einer Art Schubumkehr. Mit düsteren Bildern von Eis, Schnee und Kälte zeichnet der Roman ein deprimierendes Bild eines alles andere als bella Italia – eine Art rechtsfreier Raum, intransparent, menschenverachtend, von Partialinteressen geleitet. Auf jeden Fall irritierend und wenig ausrechenbar. Und deshalb schon fast ein Kommentar zu den heutigen Verhältnissen.

Carlo Lucarelli: Italienische Intrige (Intrigo italiano. Il ritorno del commissario De Luca, 2017). Dt. von Karin Fleischanderl. Folio Verlag, Wien/Bozen 2018. 222 Seiten, 18 Euro.

Beginn einer Trilogie

Beginn einer Trilogie

(JF) Philipp besitzt ein Fitnessstudio und braucht eine Frau zum Vorzeigen. Edith, die er vor einigen Jahren geheiratet hat, taugt für diese Rolle schon lange nicht mehr, der 500 Euro-teuren Haarverlängerung zum Trotz. Es dauert, bis sie das begreift, doch dann geht alles ganz schnell. Kaum hat sie sich die falschen Haare abgeschnitten, setzt sie der wütende Ehemann vor die Tür. Dass sie die fünfjährige Tochter mitnimmt, war nicht geplant, doch Philipp rechnet offenbar fest mit der reumütigen Rückkehr seiner Gattin und schlägt die Haustür zu.

So beginnt eine Emanzipationsgeschichte, wie sie sich wohl nur Lucie Flebbe, bekannt durch ihre neun Romane um die ungewöhnliche Ermittlerin Lia Ziegler, ausdenken kann. Edith „Eddie“ Beelitz ist nämlich Polizistin im Erziehungsurlaub, und die plötzliche Änderung ihrer Lebenssituation zwingt sie, den Dienst wieder aufzunehmen. Doch die Teilzeitstelle erweist sich nicht als der ruhige Bürojob, mit dem sie gerechnet hat. Kaum hat sie sich in der Personalabteilung zurückgemeldet, muss Eddie in einem Mordfall ermitteln und das ausgerechnet gemeinsam mit einem Kollegen, den sie am liebsten nie wiedergesehen hätte. Aus gutem Grund, wie man bald erfährt: „Seinen intensiven Blick zu ignorieren, gelang mit nicht. Ich hatte tatsächlich vergessen wie spektakulär seine Augen waren. Hellblau und klar wie der Himmel an einem klirrend kalten Wintertag. Es kam mir vor, als würde mich ein Husky anstarren.“ Drei Sätze, die bereits andeuten, was passieren wird, aber eben doch auf ganz andere Weise, als es das Skript einer romantischen Komödie verlangen würde. Denn Lucie Flebbe spielt virtuos mit vertrauten Handlungsmustern und versteht es, Lesererwartungen auf elegante Weise zu unterlaufen.

Der Fall selbst und seine Aufklärung sind konventionelle Krimikost. Eddie muss in einem Milieu ermitteln, das ihr seit dem erzwungenen Umzug in einen heruntergekommenen Wohnblock vertraut ist. Und sie erfährt, dass die Welt der sozial Abgehängten und Depravierten ihre ganz eigenen Tragödien bereithält. Ungewöhnlich hingegen ist eine falsche Fährte, auf die uns Lucie Flebbe schon gleich zu Anfang lockt. Bevor nämlich Eddie ihre Geschichte beginnt, hat „Zombie“ das Wort, ein psychisch derangiertes, gewaltaffines Individuum, dessen Bekenntnisse immer wieder den Erzählstrang unterbrechen, ohne dass seine Beziehung zum Fall ganz klar werden würde. Das ist manchmal mehr als irritierend, erweist sich letztendlich aber als Teil eines narrativen Konzeptes, das immerhin zwei weitere Bände der als Trilogie angelegten Reihe um Eddie Beelitz tragen soll. Wir dürfen gespannt sein.

Lucie Flebbe: Jenseits von Wut. Kriminalroman. 318 Seiten. Grafit Verlag, Dortmund 2018. ### Seiten, 12 Euro.

Gesellschaft, genau beschrieben

Gesellschaft, genau beschrieben

(TG) Die Juroren, die 2015 Glorreiche Ketzereien mit dem Desmond-Elliot-Prize für den besten Debütroman auszeichneten, wussten, was sie taten. Indeed, dieser Roman verbindet „Breite und Tiefe in einer fesselnden Erzählung“, wie die Regularien fordern. Und erhielt gleich noch dazu den angesehenen Women’s Prize for Fiction für den besten englischsprachigen Roman. (Wann werden in D-schland wohl Kriminalromane große Literaturpreise bekommen?)

Die 1981 geborene Lisa McInerney begann als Bloggerin und mit Kurzgeschichten. „Glorreiche Ketzereien“ ist ein groß(artig)er Roman, glänzend übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Er beginnt mit einem stumpfen Schlag. Die 59-jährige Maureen hat einen Einbrecher mit einer ihrer Devotionalien, einem Heiligen Stein, erschlagen. Sie hat damit kein Problem, wohl aber ihr unehelich geborener Sohn Jim. Der Gangster, einer der Bosse von Cork, hat seine Mutter aus London, wohin sie als gefallenes Mädchen verschoben wurde, wieder zu sich geholt und in einem ehemaligen Bordell am Hafen untergebracht. Um Peinlichkeiten zu vermeiden (Gangster, die sich als ehrbare Kaufleute ausgeben, haben keine unehelichen mordenden Mütter) lässt er den Leichnam des Einbrechers von einem anderen Loser beiseite schaffen. Dieser Tony Cusack und sein 15-jähriger Sohn Ryan bilden die zweite Familienachse des Romans. Um diese beiden Achsen kreiseln drei weitere Frauen: eine koboldhaft-schnurige Nachbarin der Cusacks, eine Prostituierte und frühere Geliebte des erschlagenen Einbrechers sowie Ryans Freundin. Sie alle sind durch Familienbande, Liebesbande, Drogenbande, vor allem aber durch einen Komplex aus Fluchtversuchen, Demütigungen und Erlösungssehnsüchten mit- und ineinander verwickelt.

Cork, die zweitgrößte Stadt Irlands, entpuppt sich selbst als Insel aus Vorurteilen, Bigotterie, Scham und Angst, von der niemand entkommen kann. Auch nicht der wohlhabende Gangster oder der talentierte Musiker Ryan. In einer drastischen, zugleich bildhaften und poetischen Sprache gibt McInerney dem literarisch abgelutschten kriminologischen Terminus domestic violence tieferen, anschaulichen Sinn: In einer derart moralisch verkorksten Gesellschaft ist jedes Haus vollgestopft mit Gewalt, die häusliche wird nacherlebbar als Keim der strukturellen Gewalt, die das arme Irland so heftig gebeutelt hat.

Im Unterschied zur Welle der Girl-Romane ergeht sich McInerney weder im Ausmalen weiblicher Rache-Fantasien gegen kleinzukriegende Machos oder Macho-Bilder noch schwimmt sie in den Unklarheiten traumatisierter weiblicher Opfer. Sie beschreibt Gesellschaft, unideologisch, unverbrämt, empört über jede Art von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Dass dabei die Kirche als Organisierte Machogewalt das Hauptfett abkriegt, hat sich die irische selbst zuzuschreiben.

Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien ( Glorious Heresies, 2017). Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Verlag Liebeskind, München 2018. 448 Seiten, 24 Euro. Zum Blog von Tobias Gohlis geht es hier.

Populismus und Magie

Populismus und Magie

(rum.) Politik und Aberglaube sollten bestenfalls nichts miteinander zu tun haben. Allzu leicht wächst sich das sonst zu einer fixen Idee mit allenfalls losem Realitätsbezug aus. Was herauskommt, wenn genau das passiert, lotet die argentinische Autorin Claudia Pineiro in ihrem aktuellen Roman Der Privatsekretär in seiner ganzen Absurdität aus.

Pineiro wählt dafür die Perspektive von Román Sabaté, einem jungen Mann, der in der aufstrebenden neuen Partei Pragma ohne Vorkenntnisse aus dem Stand Privatsekretär des Parteichefs wurde. Der Erfolg von Pragma, das lernt er schnell, hängt keineswegs an einem ungewöhnlichen Programm, sondern im Wesentlichen an einem frischen, jugendlichen Image, das auch der charismatische Parteigründer, ein smarter, fotogener Medienprofi verkörpert. Als im Roman der Parteigründer mit einer ungewöhnlichen Bitte an seinen Sekretär herantritt, gerät dessen Weltbild massiv ins Wanken. Er beschließt, dem Politikbetrieb den Rücken zu kehren und den Wählern die Augen zu öffnen. Das freilich will die Partei um jeden Preis verhindern. Zur Seite steht Sabaté eine Journalistin, die an einem Buch über den Alsina-Fluch arbeitet. Noch keinem Gouverneur der Provinz Buenos Aires soll es gelungen sein, argentinischer Präsident zu werden. Und genau diesem Fluch will der Parteigründer entkommen. Seine fixe Idee: die Teilung der Provinz.

Claudia Pineiro, die sich in Argentinien auch immer wieder in aktuelle politische Debatten einmischt, fächert all diese Aspekte mit sachtem Zynismus und großer Präzision wunderbar auf, analysiert messerscharf, treibt die bizarre Geschichte gekonnt auf die Spitze. Dafür wechselt sie kapitelweise die Perspektive, weiß ihre Geschichte intelligent zu inszenieren und entlarvt den Parteigründer so nach und nach als zutiefst manipulativen, machtgeilen und skrupellosen Populisten, der für eine gute PR alles zu tun bereit ist. In Italien scheint so einer gerade Innenminister zu sein.

Damit übrigens Fluch und Magie funktionieren, braucht es stets zwei Seiten, oder wie der Ethnologe Claude Leví-Strauss formulierte, den Pineiro in ihrem Roman bemüht: „Gleichzeitig sieht man aber, dass die Wirksamkeit der Magie den Glauben an die Magie impliziert.“ Mit Blick auf die aktuelle Politik gerade auch in Europa kann einem das schon zu denken geben.

Claudia Pineiro: Der Privatsekretär (Las Maldiciones, 2017). Aus dem Spanischen von Peter Kultzen. Unionsverlag, Zürich 2018. 315 Seiten, 22 Euro.

Schlechter Trip

Schlechter Trip

(TW) Ins Handgemenge mit der Realität geraten die Figuren des ägyptischen Autors Ahmed Mourad. Er versucht, in seinem Thriller Blauer Elefant forensische Psychiatrie, Mordermittlungen und diverse Drogen-Trips in ein Kuckucksnest, nee, unter einen erzählerischen Hut zu bringen. Zudem inszeniert er seine Hauptfigur, den verlotterten Psychiater Jachja, als hartgesottenen Außenseiter, dem alles egal zu sein scheint und der nur seinen wegen Mordes angeklagten Freund Scharîf exkulpieren will. Eine Droge namens „Blauer Elefant“ verwirbelt aber auch ihm die Realitätsebenen, er selbst gerät in Mordverdacht, als seine Geliebte plötzlich tot ist. Aber die länglichen, oft zähen Drogen-Passagen erinnern fatal an Burroughs und die Folgen und wirken wie eine nicht recht gelungene (oder oft schon besser ausgeführte) Hommage an die guten, alten LSD-Zeiten und das ist ziemlich langweilig und gähn. Vor allem aber verwischen sie immer wieder selbstzweckhaft den Hauptplot. Die interessanteren Passagen, die viel über die ägyptische Gesellschaft vor 2012 aussagen, über deren Neurosen, den Umgang zwischen den Geschlechtern, über die Dialektik starrer Strukturen und Aufbruchsstimmung können leider die dramaturgischen Schwächen nicht wettmachen. Mourad will zu viel, die stilistischen Werkzeuge fehlen ihm aber allzu deutlich.

Ahmed Mourad: Blauer Elefant (al-Fîl al-azraq, 2012). Aus dem Arabischen von Christine Battermann. Basel: Lenos Verlag 2018. 415 Seiten, € 22,00

Klassikerpflege vom Feinsten

Klassikerpflege vom Feinsten

(AM) Zwölf enge Seiten Literaturverzeichnis, 230 Seiten mit Anmerkungen, Klassiker-Exegese in extenso, das ist The Annotated Big Sleep. 79 Jahre nachdem Raymond Chandler uns in diesem Roman erstmals mit dem Privatdetektiv Philip Marlow bekanntgemacht hat, stöbert diese erschwinglich gehaltene Black Lizard-Edition erstaunliche Details auf, stellt Bezüge und Zusammenhänge her, bietet jede Menge Hintergrund. Jonathan Lethem hat ein Vorwort beigesteuert. Mit Owen Hill, Pamela Jackson und Anthony Dean Rizzuto – der eine Poet-Autor-Buchhändler, die zweite Literaturprofessorin, der dritte Bibliothekar – sind gleich drei kundige Herausgeber am Werk, die in ihren Anmerkungen einen interdisziplinären Ansatz verfolgen. Hat man sich erst an die zweigleisige Leseform gewöhnt – links der Roman, rechts die Anmerkungen, die manchmal auch mit Abbildungen arbeiten – wird die Lektüre überaus reichhaltig. Klassikerpflege vom Feinsten. Kulturarchäologie.

Da wird aus zeitgenössischen Zeitungsberichten über Verbrechen zitiert, da werden die gesellschaftlichen und psychologischen Kosten der rasanten Entwicklung von Los Angeles kenntlich gemacht. Boom or bust. Der dunkle Bauch der Stadt, die Unterwelt, Rassismus und Sexualität, die allgegenwärtige Korruption bis hinein in die Polizei, die Auswirkungen der Prohibition sind ebenso Thema wie Chandlers Liebe zum amerikanischen Idiom und sein daraus destillierter stilisierter Jargon. Anders als Dashiell Hammetts realitätsgesättigter Continental Op – CrimeMag-Rezension der ebenfalls bei Black Lizard erschienenen großen Ausgabe hier – schreibt und konstruiert Chandler auf einer Metaebene. Sein Philip Marlowe, konstatierte er selbst, sei eine „Kreatur der Phantasie“, ein Ausdruck der Möglichkeiten. Chandler stand, so sagt es Lethem in seinem Vorwort, „gleichzeitig innerhalb und außerhalb seiner Erfindung“, mit einem Ohr auf der Straße, aber eben auch am Zeichenbrett.

Chandlers Biografie und seine Briefwechsel fließen ein und werden in den Anmerkungen verhandelt, seine klassische Erziehung in England, seine Kampferfahrungen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, seine lebenslangen Probleme mit dem Alkohol. Er schrieb für eine Generation, die gerade die große Wirtschaftskrise und die Schrecken des Krieges überlebt hatte, auf einen zweiten zusteuerte. Sein Protagonist weiß um die Schlechtigkeiten der Welt, aber versucht weiter, ehrenhaft zu handeln. Das macht seinen Helden – das zeigen die Anmerkungen mannigfach – auch heute noch relevant.

Raymond Chandler: The Annotated Big Sleep. Edited by Owen Hill, Pamela Jackson, and Anthony Rizzuto. Black Lizard, Penguin Random House, New York 2018. 512 pages, $25.

Pulp-Existentialismus

Pulp-Existentialismus

(AM) 57 Jahre war dieser Roman nicht lieferbar. Die auf Pulp-Klassiker spezialisierte Reihe „Hard Case Crime“ – CrimeMag-Besprechungen von Ed McMain oder Donald Westlake hier und hier – erinnert jetzt mit der Neuausgabe an den 30. Todestag von Charles Willeford (1919–1988). Auf dem Cover steht ein Zitat von Elmore Leonard: „No one writes a better crime novel than Charles Willeford.“ Nun, das stimmt zwar, gilt aber ehrlich gesagt nicht für alle seiner Romane. Da war auch Geschlamptes dabei. Ein solch halbgares Beispiel ist Understudy for Death, dessen gegenüber dem Original abgeänderter Titel jetzt mehr dem tatsächlichen Inhalt entspricht als die mit bis zu 500 Dollar gehandelte Erstausgabe der Newsstand Library aus Chicago von 1961, die mit rotem Balken zu einem „Adult Reading“ und einer „Understudy for Love“ verlockte und das so erklärte: „When it came to love he was just an understudy … but he was learning in a hurry.“

Wer da lernt, das ist der zynische Zeitungsmann Richard Hudson in einer Kleinstadt in Florida, der aus seiner Fremdgeh-Routine gerissen wird, als die Ehefrau des örtlichen Bauunternehmers ihre zwei Kinder tötet und sich dann selbst umbringt, einen Brief hinterlässt: „Ich halte es nicht mehr aus. Ich gehöre hier nicht dazu, und auch meine Kinder nicht. Das Fernsehen ist wichtiger als wir es sind. Alles ist Nichts.“ Hudson schnüffelt diesem bizarren Tod hinterher, spricht mit den Freunden der Frau, ihrem Priester, ihrem Lehrer für kreatives Schreiben (Nachtigall, wir hören dich tapsen!), ihrem Ehemann, stellt seine eigene Existenz in Frage. Alle paar Kapitel gibt es Sex für den „sleaze market“ der frühen Sechziger.

Interessant ist die Perspektive: Hudson ist kein Psychopath, sondern ein Professional, manchmal wirkt es wie Willefords Standpunkt selbst, der die These seiner akademischen Arbeit – „Everybody’s Metamorphis“ – durchdekliniert. Vor seinem Tod verhandelte er mit Dennis McMillan über das Cover einer Neuauflage, zu der es nie kam. Es zeigt einen (von den Umständen, und hier eben mit Seilen) gefesselten Menschen, aus dessen Schulter ein Schmetterling steigt, gemäß Willefords Überzeugung: „Egal, wie sehr vom Leben wir uns gefesselt finden, wir alle haben die Fähigkeit, uns in etwas viel Besseres zu verwandeln als wir es sind.“ Dem Journalisten Hudson erzählt der Ehemann der Toten: „Sie hat gesagt, wenn sie nicht aufhören, diese Bomben zu testen, werden unsere Enkel mit zwei Köpfen und zwölf Fingern geboren. Und wissen Sie, woher sie solche Ideen hatte? Aus Magazinen.“ Da ist etwas dran, antwortet der Reporter. Ja, aber machen könne man da kaum etwas dagegen, findet der Bauunternehmer. „Andererseits, wenn einige meiner Arbeiter zwölf Finger hätten, dann könnte ich vielleicht mehr Arbeit aus ihnen herausholen. Das Leben geht immer weiter, und die Welt sorgt dafür, die auszusortieren, die das nicht aushalten können.“

Charles Willeford: Understudy for Death. The Lost Novel from 1961. Cover Art by Paul Mann. Hard Case Crime, Titan Books, London 2018. 224 pages, trade paperback, $ 9.95. Verlagsinformationen hier.

Krimi grotesk

Krimi grotesk

(JF) Eine ebenso rabiate wie nachhaltige Form der Literaturkritik schildert der Berliner Schriftsteller Jens Schäfer in seinem Krimidebüt Wer sich in die Provinz begibt, kommt darin um. Eine Autorin und drei Autoren müssen dran glauben. Ihre Vergehen kann man so genannten Kundenrezensionen entnehmen: „Die Geschichte strotzt nur so vor Klischees und blöden Sprüchen“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Die Figuren sind blass und eindimensional, man kann überhaupt nicht verstehen, wieso es zum Mord kommt“. Doch solche Verrisse sind die Ausnahme. Denn, wie man sich bereits denken kann, produzierten die Mordopfer Kriminalromane und waren damit sehr erfolgreich. Dass gleich drei von ihnen das Segment „Regio-Krimi“ bedienten, passt dazu.

Dem Täter auf der Spur Leo Donat, ein sympathischer Berliner Taugenichts, der sich seit kurzem als Privatdetektiv versucht. Zunächst ging es nur um ein überfälliges Romanmanuskript, das Donat im Verlagsauftrag sicherstellen sollte, doch schon bald sieht sich der glücklose Schnüffler mit einer bizarren Mordserie konfrontiert. Seine Ermittlungen führen ihn durch die halbe Republik und enden mit einem aktionsreichen Finale in der brandenburgischen Provinz unweit der Hauptstadt. Dass sich die Reise letztendlich auch als Selbstfindungsprozess des Romanhelden entpuppt, ist ein hübscher Einfall des Autors, der mit dieser Krimi-Groteske ein sehr vergnügliches Stückchen Meta-Fiktion vorgelegt hat.

Der Roman beeindruckt durch Fachwissen, Einfallsreichtum und einen hanebüchenen Plot. Noch begeisterter wäre der Rezensent allerdings, wenn er wüsste, woher die Handfeuerwaffe stammt, die Leo Donat beim Showdown das Leben rettet. Aber man kann nicht alles haben.

Jens Schäfer: Wer sich in die Provinz begibt, kommt darin um. Kriminalroman. Ullstein Verlag, Berlin 2018. 286 Seiten, 10 Euro.

Neue Töne aus der Region

Neue Töne aus der Region

(TW) Mercedes Rosende aus Uruguay ist mit Krokodilstränen jetzt auch bei uns angekommen. Was anfängt wie ein klassischer Kleinkriminellerlumpiloserroman dreht sich allmählich in Richtung UnterschätztbloßkeineFrauen-Roman. Die eine anfangs unterschätzte Frau heißt Úrsula López und dieser Name ist dann doch nicht so einzigartig wie andere Leute glauben. Die andere unterschätzte Frau ist Leonilda Lima, eine Polizistin, die sich von ihren männlichen und deswegen ziemlich aufgeblasenen Vorgesetzten herumschubsen lassen muss. Dazwischen torkelt Germán herum, der Volltrottel par excellence, der so gar nichts auf die Reihe kriegt und das noch nicht mal richtig. Auch die anderen Männer, und wenn sie noch so tolle, brutale, mörderische oder sonst wie kriminelle Hechte sind, haben gegen die Ladies nicht den Hauch einer Chance.

Ein paar Morde, Entführung und ein klassischer Geldraub in einem als abgestrapst und schäbig geschilderten Montevideo lassen Echos des französischen Noirs der 1960er und 1970er Jahre hören, dienen aber auch der stillvergnügten und ziemlich komischen Demontage der genretypischen Gender-Klischees, ohne dass Rosende daraus groß ein Thema machen würde. Sie macht es einfach, by doing. Und so gelingt es ihr auch spielend, wie ihren lateinamerikanischen Kolleginnen Patrícia Melo, María Inés Krimer und Claudia Piñeiro der elenden Borges-Falle zu entgehen, in der noch viele männliche Autoren aus der Region nolens volens festzusitzen scheinen (auch noch in der direkten Konfrontation, wie Marcelo Figueras, etwa). Neue humor- und witzbegabte Töne vom Rio de la Plata. Sehr willkommen.

Mercedes Rosende: Krokodilstränen. (El Miserere de los Cocodrilos, 2016) Aus dem Spanischen von Peter Kultzen. Zürich: Unionsverlag 2018, 221 Seitem, € 18,00

Diva & Prinz

Diva & Prinz

(JF) Der Held trägt einen „maßgeschneiderten weißen Anzug“, betreibt „neben dem Reitsport auch Boxen, Rudern und Tennis“ und hat die nötigen Mittel, sein Leben „vor allem dem Müßiggang zu widmen“. Wären da nicht all die Verpflichtungen, die man als Cousin des deutschen Kaisers Wilhelm Zwo wahrzunehmen hat, könnte Albrecht Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt tatsächlich eine ruhige Kugel schieben. Dass er unwillig reagiert, als ihm der militärische Nachrichtendienst der preußischen Armee einen Auslandseinsatz andienen möchte, versteht sich von selbst. Nach Belgrad zu reisen, um dort dem serbischen Geheimbundes Schwarze Hand auf den Zahn zu fühlen, verspricht kein großes Vergnügen zu werden, zumal der Agent vor Ort erst kurz zuvor einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Außerdem ist dem Prinzen die deutsche Außenpolitik nicht ganz geheuer, denn er fürchtet, dass „die Konkurrenzkämpfe zwischen den Großmächten“ zu einem Krieg in Europa führen könnten. Dass er den Auftrag schließlich doch auf seine Weise erledigt, ist privaten Motiven geschuldet. Als die Nachricht von einem Bombenattentat im Wiener Burgtheater, dem seine Geliebte, die Schauspielerin Christine Mayberger, zum Opfer gefallen sein könnte, eintrifft, ist er praktisch schon unterwegs in die Hauptstadt der K-und-K-Monarchie.

Wir schreiben das Jahr 1895. All die Umstände, die knapp zwei Jahrzehnte später zum 1. Weltkrieg führen, sind bereits deutlich zu erkennen. Der ideale Hintergrund also für einen historischen Agentenroman, mögen sich die Kriminalschriftsteller Matthias Wittekindt und Rainer Wittkamp gedacht haben, die mit „Mord im Balkanexpress“ ihr erstes gemeinsames Werk vorlegen, das man sich gut als Auftakt einer Serie vorstellen kann. Denn die Schauspielerin und der aristokratische Geheimagent geben ein attraktives Ermittlerpaar ab. Auch „Prequels“ wären möglich, schließlich würde man nicht ungerne erfahren, wie Christine Mayberger „einen Doppelagenten mit einem Topf kochenden Wasser, einer Schere und einem Hammer bezwungen hat“. Diesmal bekommt die beiden es mit anarchistisch gesinnten Terroristen zu tun, die, ohne es zu merken, zu Werkzeugen einer ebenso raffiniert wie skrupellos eingefädelten Verschwörung werden. Deren Drahtzieher ist übrigens mindestens genauso gut gekleidet wie der schicke Prinz Albrecht. Man könnte ihn für einen Dandy halten, wäre da nicht der „kühle Blick“, „mit dem er seine Umwelt taxiert“. Und doch neigt er dazu, seine Gegner zu unterschätzen.

Wie es der Diva und ihrem Prinzen gelingt, die Welt noch einmal zu retten, erzählen Wittekindt und Wittkamp mit sichtlichem Fabuliervergnügen, die Freude am Detail, bis hin zur kaiserlichen Bartwichse mit dem schönen Namen „Es ist erreicht“, inclusive. Allerdings haben sie dafür das Präsens gewählt, vielleicht damit es nicht allzu gemütlich wird. Schließlich leben wir in unruhigen Zeiten und Albrechts Vergleich der politischen Akteure mit einem „prahlerischen Akrobaten, der mit somnambuler Sicherheit tagein, tagaus auf einem Seil über dem Abgrund balanciert“, ist eine gewisse Aktualität nicht abzusprechen.

Matthias Wittekindt / Rainer Wittkamp: Mord im Balkanexpress. Kriminalroman. 295 Seiten. Innsbruck-Wien: Haymon 2018. € 19,90.

Trotzdem: Prinzip Hoffnung

(TW) Teuflische Saat von Andrew Brown rückt den heutigen Verhältnissen mit einer feinen Mischung aus Satire, Märchen und Polit-Thriller zu Leibe. Subtext ist die Lage im Südsudan, Stand 2014 (da ist der Roman entstanden), die Hungersnot, der Bürgerkrieg, die ethnischen Konflikte und vor allem die mörderische Einflussnahme des Sudans in den Grenzregionen. In diese humanitäre Katastrophe stolpert der britische Botaniker Gabriel Cockburn von der Uni Bristol.

Cockburn ist am Anfang ein typischer englischer Spießer, pedantisch, engstirnig, ein Fachidiot, der sich elitär dünkt, schon beinahe eine Karikatur. Und der sich plötzlich mit den verwickelten afrikanischen Verhältnissen konfrontiert sieht und dabei verstehen muss, dass diese Verhältnisse wesentlich auch von Europa gemacht werden. Zum Beispiel von der britischen Rüstungsindustrie, die, um potentielle Kunden zu akquirieren, ihre neuesten Mörder-Drohnen gerne auch Scheusalen zur Verfügung stellt, aber gleichzeitig panische Angst vor schlechter Presse hat. Inmitten von Leichenhalden wird Cockburn vom Saulus zum Paulus, eine beeindruckende, tapfere Frau ist an dieser Entwicklung nicht unbeteiligt. Der Roman des südafrikanischen Autors und Menschenrechtlers Andrew Brown konfrontiert die brutalen Realitäten dieser Welt mit dem Prinzip Hoffnung, mit „poetischer Gerechtigkeit“. Und weil er das nicht nur subkutan tut, sondern durch Überzeichnung offenlegt, ist „Teuflische Saat“ kein politisches Statement im literarischen Gewand, sondern ein literarisches Statement zur globalen Politik.

Andrew Brown: Teuflische Saat (Devil´s Harvest, 2014) Dt. von Mechthild Barth. München: btb 2018, 415 Seiten, € 10,00

Mit Ironie gespickt

Mit Ironie gespickt

(TW) Eine Menge Ideen bietet Howard Linskeys Mädchen N° 5. Was wie eine der üblichen Serialkiller-Geschichten anfängt, nimmt bald ein paar überraschende Wendungen. Die Handlung spielt 1993 im Nordosten Englands, um County Durham herum, in Linskeys natürlichem Biotop. Ein abgehalfterter Detective Constable, ein rausgeworfener Skandaljournalist und eine engagierte Lokalreporterin wähnen sich auf der Spur eines Mädchen-Mörders, stoßen aber auf einen alten Mord aus dem Jahr 1936 und puzzeln eher versehentlich all diese kontingenten Ereignisse zusammen.

Das ist sehr ironisch, gespickt mit Linskeys berühmt bissigen Ausfällen gegen den Unfug der Zeitläufte, wobei er sich hier besonders den Tabloid-Journalismus der 1990er Jahre vorknöpft, aber unüberlesbar die Fake-News-Debatten von heute meint. Auch die üblen Intrigen innerhalb der Polizei, die Inkompetenz und das Hierarchie-Gerangel fühlen sich so gar nicht historisch an. Genauso wenig die Geschichte des Malers, der 1936 plötzlich spurlos verschwunden ist. Der war nämlich Ire und insofern schon der katholische Außenseiter in einer streng anglikanischen und vor allem puritanisch-heuchlerischen Gesellschaft. Das, naja, Happy End, das Linskey konstruiert, ist so artifiziell und lauthals der „poetischen Gerechtigkeit“ verpflichtet, dass es deutlich die historische Differenz zwischen 1993 und 2014 markiert. Damals durfte man auf derlei vielleicht noch hoffen, aber heute …?

Howard Linskey: Mädchen N° 5 (No Name Lane, 2015). Dt. von Karl-Heinz Ebnet. München: Knaur 2018, 448 Seiten, € 9,99

Grenzfigur Flüchtling

Grenzfigur Flüchtling

(AM) Jetzt mit Farbe! Sparsam, aber nichtsdestotrotz akzentuiert, erzählt Mittelweg 36, die von uns geschätzte Zweimonats-Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, nun zusätzlich auch mit klug gesetzten Farbbildern. Beim Heft-Thema Zugehörigkeiten. Neuvermessung des Politischen, das die gesellschaftspolitischen Implikationen unseres Umgangs mit Flüchtlingen und mit Migration auslotet, ist das eine unmittelbar einleuchtende Idee, wird doch nun bereits beim ersten Einblick deutlich, wie anschaulich und sinnestauglich in dieser Zeitschrift geforscht und geschrieben wird. Beispiel gefällig?

Der von Zeus, wahlweise von Hephaistos geschaffene Bronze-Riese Talos hatte in der griechischen Mythologie die Aufgabe, Europa zu beschützen: eine Frau phönizischer Herkunft, eine Königstochter, in die Zeus sich verliebt hatte. In einen Stier verwandelt entführte er sie, schwamm mit ihr nach Krete, zeugte ihr drei Kinder und ließ sie zurück, bewacht von Talos, der dreimal täglich die Insel umkreiste und allen Schiffen, die sich näherten, riesige Felsbrocken entgegenschleuderte. Gelangte jemand ans Ufer, wurde er von ihm an die Brust genommen, der bronzene Körper erhitzte sich und verbrannte den Eindringling. Grenzschutz im Mittelmeer. Damals. Allen Ernstes hat sich vor einigen Jahren ein militärisch-industrielles Konsortium aus acht EU-Staaten sowie der Türkei und Israel zusammengefunden, um einen neuen TALOS zu entwickeln, nun ein Akronym für „Transportable Adaptable Patrol for Land Border Surveillance“, einen etwa Jeep-großen Roboter, der unbefugte Grenzüberschreitungen erkennen und selbststätig abwehren kann. (Hier ein Link der EU dazu.) In abgelegenen Regionen kann der Roboter sich selbst mit grüner Energie versorgen.

Oliver Marchart steigt mit dieser Klammer in seinen Beitrag „Medeische Union. Flucht, Migration und die Ethik der Demokratie“. Rebecca Gulowski und Martin Oppelt versuchen ihrerseits eine neue demokratische Selbstverortung. Der Historiker und politische Philosoph Achille Mbembe spricht im Interview über „Körper in Bewegung“ und darüber, wem eigentlich die Erde und das Recht auf Mobilität gehören. Julia Schulze Wessel untersucht die „Grenzfigur Flüchtling“ und neue Räume des Politischen. Flucht und Vertreibung waren vor 2015 global betrachtet mitnichten weniger drängend. Bis dahin aber griffen die über die Jahre immer weiter ausgebauten Grenzsicherungsmaßnahmen der Europäischen Union, so dass noch nicht von einer „Flüchtlingskrise“ gesprochen wurde. Die heißt erst so, seit sie uns näher kommt. Seit Jahrzehnten schon hat die EU die Kontrollen der Zuwanderungsbewegungen so verschärft, dass das Mittelmeer mittlerweile zur tödlichsten Grenze der Welt geworden ist.

Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Zugehörigkeiten. Neuvermessung des Politischen. 27. Jahrgang, Heft 3, Juni/ Juli 2018. 98 Seiten, 9,50 Euro.

Beeindruckend großartig

(TW) Radikal greift Dan Chaon in Der Wille zum Bösen die Erzählkonvention „Kriminalroman“ an. Denn diese Konvention muss ja darauf bestehen, dass nur Dinge „aufgeklärt“ werden können, die in einer als konsistent begriffenen Wirklichkeit passieren. Entfällt aber eine solche Konsistenz, dann wird „Aufklärung“ zu einem grotesken, sinnfreien Unternehmen. Bei Dan Chaon geht es um die Aufklärung einer Mordserie (wirklich Mord oder einfach Unfälle) an jungen Männern, die stockbesoffen oder sonst wie out of order in irgendwelche Gewässer gefallen sind und ertrunken aufgefunden werden. Zumindest ist das die These des Ex-Cops (wirklich?) Aqil Ozorowsi (was für borgeseker Name!), der den Psychologen Dustin Tillman in seine Wahnwelt hineinmanipuliert.

Tillman nun, die eigentliche Hauptfigur, hat grundsätzlich Probleme mit der Wirklichkeit, weil er seit Kindesbeinen seiner eigenen Wahrnehmung nicht traut und er dazu neigt, entschlossen vorgebrachte Narrative anderer Menschen als eigene zu übernehmen (oder seine Phantasien ex post zur Wirklichkeit zu erklären, in aller Unschuld). Seine Frau, die ihn immerhin ein bisschen an der Stelle strukturieren konnte, ist gerade gestorben, dass sein Sohn Aaron ein Junkie ist, merkt er gar nicht. Und zudem hatte seine Wirklichkeitsblockade vor langen Jahren seinen Pflegebruder Rusty wegen mehrfachen Mordes in den Knast gebracht, weil Tillman aus der Luft gegriffene Beschuldigungen als Zeuge gegen Rusty vorgebracht hatte. Aber Rusty, so stellte sich inzwischen nach DNA-Analysen heraus, konnte nicht der Mörder sein (wirklich?) – und jetzt ist er wieder auf freiem Fuß, obwohl immer noch nicht klar ist, was damals passiert war.

Die Wirklichkeit ist ein fraktalisiertes Ding, das sich einfach nicht zu der Konsistenz fügen will, die „Aufklärung“ als sinnvolles Unternehmen erschienen ließe. Insofern ist „Der Wille zum Bösen“ eine Art Analog-Stück zu Franz Kafkas „Prozess“, dem juristischen Prozedere ohne jede Art von Tat und insofern schon damals eine bös inverte Blaupause für Kriminalromane mit Aufklärungsoptimismus. Chaon inszeniert Tillman zwar als „unreliable narrator“, aber er tut dies weit raffinierter als man es schon gelesen hat. Er springt durch Raum und Zeit, ordnet typographisch unkonventionell an, um etwa Simultanität oder Multiperspektivik anzudeuten, Behauptung und Dementi auf einen Blick. Oder er unterbricht die Syntax des Erzählten, lässt Sätze im Nichts enden, setzt neu an oder kommentiert mit hilflosen Anakoluthen. Das – und die Tatsache, dass das Buch manchmal allzu dick schopenhauert und nietzsche-isiert – ist hin und wieder ein wenig anstrengend und dem Willen zu „großer Literatur“ geschuldet, funktioniert aber dennoch prächtig, nicht zuletzt wegen der genauen und brillanten Prosa, mit der Chaon in die Köpfe der verschiedenen Figuren springt oder sie unter das Mikroskop legt, ohne je „Eindeutigkeit“ zu produzieren. Dabei erreicht er by doing, also im Prozess des Schreibens ein Reflexionsniveau, das beeindruckend großartig ist.

Dan Chaon: Der Wille zum Bösen. (Ill Will, 2018). Dt von Kristian Lutze. München: Heyne, 2018, 624 Seiten, € 14,99

Unruhe in Apulien

(rum.) Kühl und regnerisch ist der Sommer 1992 in Apulien. Das garstige Wetter freilich spielt in Gianrico Carofiglios Roman Kalter Sommer nur eine Nebenrolle. Damals brachten sich in Bari die Mafiosi gegenseitig um. Das geschah tatsächlich. Bei Carofiglio nun gab es anscheinend Streit innerhalb der Organisation, ein Killer aus der Führungsetage begehrte gegen den Boss auf. Als dessen Sohn entführt und später tot aufgefunden wird, fällt der erste Verdacht auf den Aussteiger. Der stellt sich deshalb lieber der Polizei als Kronzeuge zur Verfügung, behauptet, nichts mit der Ermordung des Jungen zu tun zu haben. Dafür liefert er jede Menge Namen und Beweise gegen seinen früheren Clan.

Das gibt den Carabinieri zwar Gelegenheit zu einer groß angelegten Operation, doch so ganz überzeugt sind sie nicht von deren Wirksamkeit. Viel zu sehr sind sie noch geschockt über die Nachricht vom Attentat auf den Richter Giovanni Falcone und dessen Frau, die Richterin Francesca Morvillo, in Sizilien. Die Cosa Nostra hatte sie zusammen mit drei Leibwächtern nahe Palermo mit einer unter der Autobahn platzierten Bombe getötet. Diese Tat und der spätere Anschlag auf den Staatsanwalt Paolo Borsellino erschütterte damals ganz Italien und führte schließlich zu einer breiten Anti-Mafia-Bewegung.

Der ehemalige Antimafia-Staatsanwalt, der auch als Berater einer parlamentarischen Antimafia-Kommission in Rom arbeitete und danach einige Jahre selbst in die Politik ging, hielt sich als Autor beim Thema Organisiertes Verbrechen bisher eher zurück. Diesen Grundsatz hat er hier zum Glück einmal über Bord geworfen. Spannend sind im aktuellen, gewohnt gemächlich und unaufgeregt erzählten Roman vor allem die Vernehmungen des Kronzeugen, die Carofiglio als ausführliche Verhörprotokolle wiedergibt. Darin lässt er den Killer selbst von seinen Verbrechen berichten, aber eben auch über abstruse Aufnahmeriten, über Aufbau und Entstehung der apulischen Mafiaclans. Anfang der 1980er Jahre, erfährt man, wurden sie im Gefängnis gegründet. Die Insassen, so lässt Carofiglio den Mafioso erzählen, seien der Ansicht gewesen, dass in „apulischen Gefängnissen Apulier das Sagen haben sollten und nicht diese Drecksäcke von der neapolitanischen Camorra“.

Die Protokollform gibt dem Juristen Carofiglio außerdem Gelegenheit, seinen Maresciallo, der in seinem früheren Leben mal Literatur studiert hatte, über den Stil solcher Texte nachzudenken. Dafür bemüht er Italo Calvino, der die Protokollsprache einmal als „semantischen Terror“ beschrieben hat, als „Antisprache, die nichts mit den Bedeutungen des Lebens zu tun hat“, eben weil sie allzu Konkretes meidet oder bis zur Unkenntlichkeit einebnet. Über solche Sachen lässt Carofiglio seinen Protagonisten nachdenken, sehr schön.

Gianrico Carofiglio: Kalter Sommer (L’estate fredda, 2016). Aus dem Italienischen von Verena von Koskull München. Goldmann Verlag, München 2018. 350 Seiten, 20 Euro.

Ballistische Linien

(TW) Entspannung muss keinesfalls blöde sein – und voilà, was wäre zum Chillen geeigneter als ein gutlauniger Jack Reacher im neuen Roman von Lee Child: Im Visier (Blanvalet). Reacher prügelt und tötet deutlich freudvoller als in seinen letzten Auftritten in den amerikanischen Ödlanden. Diesmal darf er sich in Paris und London austoben, wohin er von einer geheimen Abteilung der Special Forces im Auftrag des Außenministeriums (et al.) geschickt wird, um einen Attentäter zu schnappen, den er vor Jahrzehnten schonmal verhaftet hatte.

Der ist Tscheche und heißt John Kott – und kein Pole namens Jan Kott, allerdings weiß man bei Child nie, ob er sich nicht doch diesen kleinen Scherz mit dem großen Shakespeare-Exegeten erlaubt hat. Klar steckt dahinter wieder eine ganz andere, fiese und miese Nummer, die auf Jack Reacher persönlich abzielt. Das mag er bekanntlich gar nicht, also fliegen die Fetzen. Seiner Malewitsch-Ästhetik bleibt Child allerdings treu. Nur dass es hier nicht um Flächen und Räume geht, wie in den letzten Romanen, sondern um die Schönheit von Linien und Perspektiven. Bei Child sind das ballistische Linien, strukturiert durch Zeit und Geschwindigkeit, bedingt durch urbane Architektur. Kleine, wohltuende Eissplitter in der Sommerhitze, ohne Gefühligkeits-Fidelwipp.

Lee Child: Im Visier (Personal, 2014). Deutschvon Wulf Bergner. Blanvalet, München 2018. 416 Seiten, 20 Euro.

Ein Mann betritt eine Bar …

(AM) Was länge währt. Dieses kleine, witzige Buch habe ich bereits im November 2012 bei CrimeMag vorgestellt. Es war in England erschienen, das Werk zweier Verlagslektoren. Ein Veröffentlichungstermin war damals bei Blanvalet, dem deutschen Verlag von Lee Child, nicht in Sicht. Jetzt gibt es Jack Reachers Gesetz. Lektionen fürs Überleben, übersetzt von Wulf Bergner, immerhin als eBook. Bei dem verpufft natürlich buchstäblich so ein Effekt wie das qualmende Einschussloch in dem als alte Kladde daherkommenden haptischen Hardcover. Aber immerhin.

Der Ratgeber der besonderen Art – „Life Lessons from Jack Reacher“ versprach die UK-Ausgabe – gibt in über 50 Mini-Kapiteln Überlebenshinweise für kampfbereite moderne Nomaden. Sie reichen von „Sei vorbereitet“, „Achte deinen Gegner“, „Ein Mann betritt eine Bar“ über „Wie man Hände schüttelt“ zu „Gesetze des Kaffees“, allerlei Militärpolizei-Internas oder „Reisen ohne Gepäck“ bis zu „Frauen“ und „Wie man die Stadt verlässt“ oder „Wie man ein Gebäude niederbrennt“. Die meisten dieser Infos sind wörtliche Zitate aus Jack-Reacher-Romanen. „Gegen Reacher zu kämpfen war so, als bekäme man eine laufende Kettensäge zugeworfen.“

Nebenher ist das Regel-Buch ein kleines Vademecum des Actionthrillers, eine Einführung in die Kunst der vorwärtstreibenden Erzählung. „Bleib immer in Bewegung“ heißt eines der wichtigeren Kapitel. Jedes Leben braucht ein Ordnungsprinzip, das von Reacher ist ein rücksichtsloses Vorwärts. Mach nie dasselbe zweimal. Bleib am Leben und warte ab, was die nächste Minute bringt. Organisiere alles so, dass du von einer Sekunde auf die andere einfach die Fliege machen kannst.

Wie man durch eine schmale Tür geht: Bleib genau in der Mitte.

Was man reacher nie tun sehen wird: Einen Anzug in die Reinigung bringen.

Was man von Reacher nie hören wird: „Meine Frau versteht mich nicht.“

Lee Child: Jack Reachers Gesetz. Lektionen fürs Überleben (Reacher’s Rules. Life Lessons from Jack Reacher, 2012). Aus dem Englischen von Wulf Bergner . Verlag Blanvalet, München 2018. eBook (epub), 0,99 Euro.

Vorausahnung, ästhetisch fundiert

Vorausahnung, ästhetisch fundiert

(TW) „Das namenlose Grauen“, das im Zentrum der Werke von H.P. Lovecraft stand – und das trotz seiner unfreiwilligen Komik in seiner manischen Exaltiertheit dennoch ein Faszinosum ist – inspirierte den uruguayischen Comic-Künstler Alberto Breccia (1919-1993) zu einer zweijährigen (1974/75), intensiven Beschäftigung mit dessen Texten. Lovecraft versammelt diese Arbeiten Breccias, basierend auf eigenen Szenarien und solchen von Norberto Buscaglia. Wie, so Breccias Ansatz, kann man wohl Bildlösungen finden für die Lovecraft immer wieder lediglich behaupteten, aber nie explizierten Prädikationen wie „namenlos“, „wahnsinnig“, „unerhört“, „abscheulich“, „zutiefst verderbt“, „grauenerweckend“, „gottlos“, „verflucht“ ad infinitum? Also alles, was auf das Numinose, das Amorphe, auf die verdrängten Ängste und Obsessionen, auf das Gefühl der Bedrohtheit und des nackten Terrors abzielt, das die Lovecraft-Gemeinde so tief verunsichert und verstört (oder in schiere Angstlust versetzt), ohne es bis Albernheit zu konkretisieren (Schleimmonster oder anderes parallelweltliches Viehzeug sind schlichtweg immer albern).

Und so entwirft Breccia mit damals noch unkonventionellen Techniken (Tusche, Monotypie, Collage, Wisch- und Reißtechniken etc.) ein in der Tat amorphes Universum der Düsternis und beklemmender Atmosphäre, die, ohne sich allzu lange mit der Semantik Lovecraft´scher Texte aufzuhalten, eine sehr autoritative Autonomie aufbauen, indem sie Interpretations- und Projektionsspielräume ganz weit öffnen. Dass das „Grauen“ ein Jahr später, 1976, in Argentinien eine sehr andere, sehr konkrete Form annahm, könnte man in den Lovecraft-Arbeiten symbolisch präfiguriert sehen. Muss man aber nicht. Die Genialität von Breccias Bilder spricht für sich selbst.

Alberto Breccia: Lovecraft. Aus dem Spanischen von André Höchemer. Berlin: avant-verlag, 2018. 126 Seiten, € 29,00

Wut, kühl gelenkt

Wut, kühl gelenkt

(TW) Kunst mischt sich ein – dieses Prinzip gilt für die Graphic Novel Leichte Beute von Miguelanxo Prado. Die Geschichte dreht sich um die „Bankenkrise“ in Spanien, um die ungeheure Umverteilung von unten nach oben, als gierige „Finanzprodukt“-Spekulateure große Teile der Bevölkerung mit irrwitzige Betrugsmanövern um Hab und Gut und nicht selten um die Existenz brachten. Verzweiflungsselbstmorde häuften sich, den Opfern wurde ein schnödes „selber schuld“ entgegengehalten. Bei Prado tauchen plötzlich Leichen von Bankmitarbeitern auf, artig nach dem Organigramm großer Schurkenbanken sortiert. Ein Serial-Killer wäre für die Hierarchen die wünschenswerteste Lösung (soweit hat es dieses Narrativ schon gebracht), aber Kommissarin Olga Tabares und Sidekick Sotillo graben tiefer und stoßen auf eine erstaunliche und vor allem radikale Gang.

Natürlich schäumt Prado vor Wut über den Ruin seines Landes, transformiert diese Wut aber in eine extrem disziplinierte Ästhetik. Das konsequente Grau-in-Grau seiner Bilder, die rigiden, strengen und undurchlässigen Panels signalisieren eine Ausweglosigkeit, eine fatale Zwangsläufigkeit systemischer Prozesse, gegen die die „Aufklärung“ einer Mordserie so folgenlos bleiben wird, wie einer der Täter in einem flamboyanten Plädoyer voraussagt. Großartig.

Miguelanxo Prado: Leichte Beute. (Preses Fáciles, 2018) Aus dem Spanischen von André Höchemer. Hamburg: Carlsen 2018. 90 Seiten, € 18,00

Es kann besser werden …

Es kann besser werden …

(JF) Urs Freinsheimer kennt sich aus im Wirtschaftsleben. Schließlich hat der Geschäftsführer einer Jenaer Unternehmensberatung schon für Bertelsmann und McKinsey gearbeitet. Und nun hat er einen Kriminalroman geschrieben, in dem es um internationale Finanztransaktionen mit tödlichen Nebenwirkungen geht. Erstes Opfer ist die 85-jährige Aufsichtsratsvorsitzende eines milliardenschweren Medienunternehmens, deren übel zugerichtete Leiche unterhalb der Weimarer Schlossbrücke gefunden wird. Als Ermittler treten auf: ein Hauptkommissar mit weit überdurchschnittlicher Erfolgsquote und dessen aus dem Westen stammender Assistent, sowie der Strategie-Vorstand der Holding und seine Frau, eine Literaturprofessorin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das Quartett verfolgt eifrig Spuren, vernimmt Verdächtige und spekuliert über mögliche Motive, kann aber nicht verhindern, dass es zu weiteren Morden kommt.

Es wird viel geredet in diesem Roman, und da irgendjemand dem Autor weisgemacht haben muss, es sei langweilig, Dialoge immer nur mit „sagte er, sagte sie“ zu strukturieren, hat er sich jede Menge Synonyme einfallen lassen. Da wird etwas „glucksend“ nachgeschoben, es wird „gefaucht“, „gestöhnt“ und „protestiert“, aber auch „gelobt“ und „sinniert“. In so einem Umfeld kann eine Frage auch „ausgestoßen“ werden, „als ob sie durch den Raum surrte wie ein Schrapnell“.

Das ist schade, denn es gibt durchaus gelungene Passagen in diesem Krimidebüt. Und es ist ja nicht so, dass wir ein Überangebot an Genreprodukten hätten, die sich kompetent globalen wirtschaftlichen Zusammenhängen widmen. Deshalb ist es vielleicht keine schlechte Idee, dass Freinsheimer seine Ermittlercrew in Serie gehen lassen will. Besserung ist möglich.

Urs Freinsheimer: Option auf den Tod. Kriminalroman. 347 Seiten. Bookshouse. € 13,99.

Aus der Bescheuerabteilung (1)

Aus der Bescheuerabteilung (1)

(TW) Weil ich´s nunmal gelesen habe, nur so, aus Daffke: Bill Clinton/James Patterons The President is missing ist sicher das lustischste Buch der Saison. Der Präsident ist natürlich nicht Mr Trump (immerhin), sondern eine Art Harrison Ford aus „Air Force One“, nur fast noch doller und noch besser und noch netter. Weil ein böser, böser, sowas von böser Feind mit einem superbösen Virus versucht, alle Computer, alle Elektronik überhaupt ratzfatz alles, was die USA so groß und mächtig macht, mit einem Happs lahmzulegen, muss sich Mr President höchstselbst auf die Söckchen machen und das Ding genau in time entschärfen, nebenbei noch seine innenpolitischen Gegner fertig machen und eine böse serbische Killerin (merke: Die Bösen, heutzutage, alles Serben) ausschalten und mit den Russen (auch böse) dealen.

Ob das wohl, nägelkau, gelingt? Und ob er wohl, hyperventilier, in allerallerletzte Sekunde das Passwort rauskriegt, mit dem man das Virus töten kann – kleiner Tipp unter uns: Es hat unfassliche sechs (!!!) Buchstaben? Ach neee, ich merke gerade, wenn ich´s hinschreiben will, das ist noch nicht mal wirklich lustisch, sondern peinlich, pathetisch und schlichtweg bescheuert.

Bill Clinton/James Patterson: The President is missing (The President is missing, 2018.) Deutsch von Anke Kreutzer und Eberhard Kreutzer. Droemer Verlag, München 2018. Hardcover, 480 Seiten, 22,99 Euro.

Bescheuerung (2): Schlagsahne-Noir und viel Kakao

Bescheuerung (2): Schlagsahne-Noir und viel Kakao

(AM) Und wenn du denkst, da geht nichts mehr, kommt der noch größere Unsinn garantiert hinterher. Andrew Shaffer, der als Humorist gilt und uns schon „Fifty Shames of Earl Grey: A Parody“ beschert hat, verspricht mit Hope Never Dies den Auftakt der „Obama Biden Mysteries“. Erzählt wird aus der Perspektive des ehemaligen US-Vizepräsidenten, der seinen Buddy Barak Obama aus dem Luxusurlaub bei Richard Branson holt, weil „Amtrak Joe”, sein Lieblings-Schaffner, auf seltsame Weise ums Leben gekommen ist, eine schluchzende Witwe und einen Sack voller Spuren und roter Heringe hinterlassen hat. Oder so.

Man denke Watson & Holmes und Murtaugh & Riggs aus den „Lethal Weapon“-Filmen, erwarte nicht zu viele Trump-Witze. Joe Biden – der es in der Realität mit Fassung trägt, eine Romanfigur zu sein – reist mit dem einzigen Mann, dem er je vertraute, in das finsterste und hinterste Delaware. Sie ziehen durch Biker-Bars und schäbige Hotels, enthüllen eine Verschwörung, die mit der Opoid-Krise und der Gesundheitsreform zu tun hat. Es gibt politische Fan-Fiktion, eskapistische Farce, Schlagsahne-Noir und viel Kakao, durch den gezogen wird. Fans von Carl Hiaasen und natürlich die von Barak Obama und Joe Biden kommen auf ihr Vergnügen.

Andrew Shaffer: Hope Never Dies. Quirk Books, Penguinrandomhouse, New York 2018. Paperback, 304 Pages, $14.99.

How does it feel?

How does it feel?

(AM) Auf 1965 Exemplare war die Auflage dieses Buches einmal begrenzt, und es war entsprechend teuer. Jetzt liegt endlich eine Volksausgabe vor: Fotografien aus einer anderen Zeit der Reportage, 1964/65 entstanden. Es sind Bilder ohne Halbwertszeit. Weit offene Blende, grobes Korn, Bewegungsunschärfe. Available Light. Kodak Tri-X, entwickelt in D-76. Keine Faxen, keine Attitüden. Die Fotos wirken atemberaubend authentisch. Man sieht einen jung-alten Mann, einen Trickster, einen unverschämt interessanten Schamanen. Einen Kobold, einen Faun. Einen wie aus dem Weltall gefallenen Musiker, bevor er der Weltstar wurde, den wir kennen. Die Texte dazu spärlich und persönlich, die Schreibmaschinenschrift unterstützt den Reportage-Charakter.

Zugleich ist das alles große Zeit, das Buch eines Epochenwechsels. Ein tektonisches Beben. Es ist die umfangreich ergänzte Neuausgabe eines Klassikers von 1967: „Bob Dylan: A Portrait of the Artist’s Early Years“. 50 Jahre alt, noch mindestens 50 Jahre frisch. „How does it feel?“, röhrte Bob Dylan an jenem historischen Abend des 25. Juli 1965 beim Newport Folk Festival im Bundesstaat Rhode Island in seinem Song „Like a Rolling Stone“ dem weithin entgeisterten Publikum immer wieder die Refrainzeile entgegen, ganze 24 Jahre alt. Sie verehrten ihn als Folksong-Ikone, er aber wollte kein Protestsänger sein, wollte keine Rezepte haben, wollte heraus aus dem Korsett der Topical Songs zwischen Arbeiterbewegung und Folk, Blues und Gewerkschaftskultur. „You don’t need a weatherman/ To know which way the wind blows“, sang er an diesem Abend.

Wie fühlt es sich an, sang Dylan an diesem Abend in Newport, wie fühlt es sich an, auf dich alleingestellt zu sein, kein Weg zurück, ein rollender Stein, unterwegs ins Unbekannte?

„How does it feel

How does it feel

To be on your own

With no direction home

Like a complete unknown

Like a rolling stone?“

Daniel Kramer. Bob Dylan: Ein Jahr und ein Tag. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Hardcover, 280 Seiten, 50 Euro. Verlagsinformationen.

Roger Moore hat keine Ahnung

Roger Moore hat keine Ahnung

(AM) Sie ist einer der gefallenen Engel der Popkultur, wurde keine 30 Jahre alt: Amy Jade Winehouse, am 14. September 1983 in Southgate, London, als Tochter eines Taxifahrers und einer Apothekerin geboren, am 23. Juli 2011 in Camden, London, mit 4,16 Promille Alkohol im Blut gestorben. 25 Millionen verkaufte Tonträger, sechs Grammy Awards, ihr Album “Back to Black” war im Jahr 2007 der Welt-Spitzentitel.

Roger Moore blickte einmal herrlich indigniert in die Kamera, als er gefragt wurde, wie er es denn in einen Song von Amy geschafft habe. In “You Know I’m No Good” gibt es die Stelle: „By the time I’m out the door/ you tear men down like Roger Moore.“ Der Bond-Darsteller vermutete, dass es vielleicht ein Wort gebraucht hätte, das sich auf „door“ reime oder dass Miss Winehouse eben kein Reim auf „Connery“ eingefallen sei.

Diese Anekdote beiseite, aber ähnlich unbeschwert – nein, noch glückhafter – ist das Fotobuch von Blake Wood, das in schöner Ausstattung und mit einem Essay von Nancy Jo Sales bei Taschen erschienen ist. Blake Wood, „der gute Blake“ (weil es in Amys Leben auch einen bösen Blake gab) kam im Alter von 22 aus Vermont nach London, sie war 24, und sie wurden Freunde. Die 85 hier versammelten Fotos, teils sind es Polaroids, zeigen die Frau mit der unvergleichlichen Altstimme und der Beehive-Frisur im privaten Umfeld, zeigen einen glücklichen, verspielten jungen Menschen. Das Titelbild enstand am Strand von St. Lucia. Und nun nochmal reinhören in „Back to Black“.

Blake Wood: Amy Winehouse. Mit einem Text von Nancy Jo Sales. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Hardcover, 85 Fotos, 176 Seiten, 30 Euro.