Amsterdam. Was für eine Stadt, nichts als Gestank. Trotzdem herrlich.

Der Sommer geht zu Ende und damit leider auch die Amsterdam-Serie von Frank Göhre, ade an Janwillem van de Wetering und Nicolas Freeling … (Zu Teil 1 und 2 und 3.)

Vierte Folge

Wenn ich wieder komm, dann bring ich dir

Tulpen aus Amsterdam,

tausend rote, tausend gelbe,

alle wünschen dir dasselbe,

was mein Mund nicht sagen kann,

sagen Tulpen aus Amsterdam.

Mieke Telkamp, Tulpen aus Amsterdam

Er managte seine Amsterdamer Firma. In der freien Zeit schrieb er sowohl die niederländische wie auch die englische Fassung seiner Krimis. Janwillem van de Wetering hatte Verträge mit einem Verlag in Utrecht und einem in Boston. Es kam noch ein dritter Verlag in London hinzu. Wetering war, so ist zu hören, ein cleverer Geschäftsmann. Die niederländischen und englischen Fassungen unterscheiden sich zum Teil erheblich. Für den amerikanischen Markt gab es mehr Action und zusätzliche Nebenfiguren. Die niederländischen und dann auch deutschen Fassungen bestechen vor allem durch die dichte und detailgetreu beschriebene Atmosphäre Amsterdams, die absurden Situationen des Alltagslebens und die philosophischen Dispute des Commissaris mit seinen Kollegen.

Am Centraal (Hauptbahnhof) andauernder Baulärm.

Ausbau der Metro.

Straßenbahnen fahren im Minutentakt an die Haltestellen.

Drüben starten die Busse zu den Randbezirken.

Der 30er nach Holysloot. Der 33er nach Nieuwendam. Der 36er nach

Sloterdijk – nach Nord, nach Süd, nach Ost und West.

Viele Touristen. Ein Drängeln und Schieben.

Babylonisches Sprachengewirr.

Sehr, sehr viele Fahrräder in allen nur denkbaren Ausführungen.

Mit Blumen geschmückten Einkaufskörben und Kinderkarren.

Ein Brautpaar radelt vorbei,

Ein Verkaufsschild: „Oma Fahrräder neu eingetroffen.“

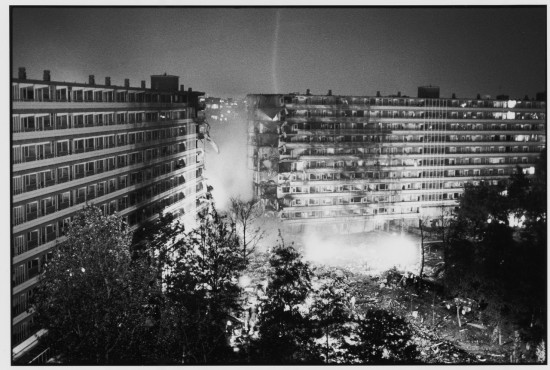

De Gier kannte die offiziellen Gründe für diese Unruhen, die kannte jeder. Die U-Bahn, Amsterdams neues Verkehrsmittel, hatte ihren Tunnel bis zu diesem alten und geschützten Teil der Innenstadt vorgetrieben, und einige Häuser mussten abgerissen werden, um dem Ungeheuer Platz zu machen, das sich unten in der Erde vorwärts fraß. Hier würde es irgendwann einen Bahnhof geben. Die meisten Amsterdamer akzeptierten die U-Bahn; sie musste kommen, um den unmöglichen Verkehr zu entlasten, der sich durch engen Straßen voranquälte und die Luft verpestete. Aber die Bewohner der Gegend am Nieuwmarkt hatten protestiert … Sie hatten sich mit den Abbrucharbeitern geschlagen und diese verjagt und sich, zunächst erfolgreich, mit der Polizei angelegt … Sie hatten ihre Verteidigung organisiert und Barrikaden errichtet. Sie trugen Motorradhelme und hatten sich mit Stöcken bewaffnet.

Demonstrationen. Aktionen. Krawalle.

Die „Nieuwmarktrellen“ (rel = Krawall), die „Metrorellen“ im Frühjahr 1975.

Damit beginnt Janwillem van de Weterings vierter und letzter in Amsterdam geschriebener Krimi „Tod eines Straßenhändlers“.

Die Metro führt inzwischen vom Centraal über Nieuwmarkt, Waterlooplein und Amstel nach Süden, nach Diemen Zuid und zur Bijlmer ArenA (das Fußballstadion).

Der Stadtteil Bijlmer wird dominiert von gigantischen Wohnsilos.

12, 15 und mehr Stockwerke. Außenzugang, Tür an Tür.

Billigquartiere für Migranten. Anfangs fast ausschließlich Surinamer.

Inzwischen auch Afrikaner, Asiaten und Osteuropäer.

Ein Freitagnachmittag. Ein sonniger Tag. Im Linienbus durch den Stadtteil.

Schnappschüsse: Ein zwei Sitzplätze einnehmender dicker Chinese.

Frauen in farbigen Kleidern – schön, schwarz und stolz.

Prall gefüllte Einkaufstaschen.

Handytelefonate, wie überall auf der Welt.

Ein Kaftanträger murmelt unentwegt etwas vor sich hin.

Ein Rasta mit geröteten Augen zupft an seinen Dreadlocks.

Glutaugen. Kifferaugen.

Ein Mädchen ängstigt sich. Die beiden Freundinnen lachen. Eine erinnert an eine Miniatur-Antje, die holländische Käsefrau.

Von Station zu Station immer weniger hellhäutige Fahrgäste.

Auf dem Platz im Zentrum der Einkaufspassagen die Billigbierdosentrinker. Ausgedrückte Kippen um sie herum.

Gegenüber ein „Suri-Change“. Es gibt ein Kommunikationszentrum. Es ist geschlossen. Die Stühle im Raum sind hochgestellt. Auf einem Tisch neben der Tür ein leerer Cola-Kasten.

Ein Imbiss-Automat mit dem Sonderangebot: 1 € für jedes Fach – Fricandel, Gehaktstaaf und Kipkorn. Gleich gegenüber „lekker Fritten“ und Softeis.

Es gibt Jeans für 20 € und Damenschuhe in grellen Farben für 10 € zu kaufen.

In einem CD- und DVD-Shop debattieren marokkanische Kids.

Sie tragen Kapuzenshirts und Sneakers, klatschen ab – Faust, Hand, dieser Scheiß – latschen los und mimen den bösen Rapper.

Doch in diesen Nachmittagsstunden bleibt es friedlich. Kein Geschrei. Keine Handgreiflichkeiten. Lediglich überlaute Fernseher.

Auf allen Balkonen Satellitenschüsseln.

Überraschend: Niemand fährt Fahrrad.

Stattdessen Mittelklassewagen und auch einige Limousinen auf dem Parkplatz neben der Bushaltestelle.

Zu lesen ist, dass dem lange Zeit vernachlässigten Stadtteil Bijlmer seit Oktober 1992 erhöhte kommunalpolitische Aufmerksamkeit geschenkt wird: Am 4. Oktober 1992 stürzte eine Boeing 747 der israelitischen Fluggesellschaft „El Al“ auf die Trabantenstadt. Es gab 43 Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Viele Bewohner wurden obdachlos.

… ein Marokkaner in Bijlmer, ein Kapverdianer vom

Grachtengürtel, ein syrischer Schauspieler, ein Bootsflüchtling.

ein Bosnier, eine Nigerianerin … über 70 Statements von in

Amsterdam lebenden Menschen „van Afghanistan tot Zwitserland“.

Ein Bild- und Textband, groß dekoriert in der Athenaeum

Buchhandlung auf der Spui: „Wij Amsterdam“ – Wir sind Amsterdam.

„Mein Vater ist 1990 aus Indien nach Amsterdam gekommen. Meine Mutter ist ihm ein Jahr später gefolgt. Da war ich zwei Jahre alt. Ich bin hier zur Schule gegangen und helfe jetzt meinen Eltern in ihrem Geschäft – ‚India Textiles‛.“

„Ich wollte als Mädchen Pilot werden. Ich habe in Dakar Geografie studiert. Vor drei Jahren bin ich nach Amsterdam gekommen und habe mich als Lesbe geoutet.“

„Ich bin aus Albanien und arbeite als Taxifahrer. Manche Holländer nennen uns die ‚Kakerlaken‛.“

„Ich bin geboren in Addis-Abeba. Meine Eltern haben einen kleinen Supermarkt. Es gab eine neue Regierung in Äthiopien. Sie versprach Demokratie, aber nichts geschah. Wir demonstrierten, viele wurden gefangen genommen. Ich konnte fliehen. Ich arbeite als Kantinenfrau.“

Für viele jüngere Menschen, schreibt der Autor Geert Mak, war die multiethnische Gesellschaft schlicht und ergreifend eine Tatsache. Sie hatten marokkanische und chinesische Kollegen, drückten neben Türken, Surinamern und Somalis die Schulbank, ihr Leben hatte sich schon immer in und mit mehreren Kulturen abgespielt, sie kannten es nicht anders.

Das war auch schon bei Wetering so: „Mein Großvater war Niederländer. Meine Großmutter war eine Papua, die Tochter eines Häuptlings. Mein Großvater arbeitete bei der Regierung; er war zwar nur ein kleiner Beamter, aber in Neuguinea hatte er durchaus Macht. Meine Mutter ist auch eine Papua; sie lebt noch und wohnt in Hollandia. Ich bin vor acht Jahren nach hier gekommen. Ich musste mich 1965 entscheiden, ob ich Niederländer oder Indonesier sein wollte. Ich hatte mich für die Niederlande entschieden und musste deshalb schleunigst weg … In Neuguinea war ich bei der richtigen Polizei. Ich war Wachtmeester erster Klasse, weil ich lesen und schreiben konnte und einen niederländischen Namen hatte. Ich hatte den Befehl über dreißig Mann. Wachtmeister ist dort ein hoher Rang. Aber als ich hier herkam, war ich fast dreißig, und in Den Haag meinten sie, ich sei schon zu alt , aber ich könnte eine Stelle als Angestellter bekommen. Ich wollte jedoch immer zur Polizei, und schließlich durfte ich Verkehrspolizist werden.“

Ein Papua in „Outsider in Amsterdam“.

Eine Edelprostituierte aus Curacao in „Eine Tote gibt Auskunft“.

Ein zwielichtiger Araber und eine schöne Russin in „Der Tote am Deich“.

Und „Der Tod eines Straßenhändler“ führt in die Albert Cuypstraat.

Der Alber Cuypmarkt in der Albert Cuypstraat.

„Der Straßenmarkt ist das Herz einer Gegend aus Stein und Teer … bekannt wegen ihrer Familienstreitereien, wegen Rauschgifthandels in kleinem Umfang, wegen der Einbrüche und der Raubüberfälle, verübt von jugendlichen Banden, die umherstolzieren, älteren Passanten den Weg versperren, Autos und Motorräder stehlen und einsame Homosexuelle belästigen“, schrieb Wetering im Frühjahr 1975. Damals schwebte die Abrissbirne über dem traditionellen Arbeiterviertel. Es wurde dann doch erhalten und saniert. Junge Familien und Freischaffende zogen ein. Agenturen, Galerien. Straßencafés, Bäckereien und Konditoreien. Spanische Tapas-Lokale, Italiener und französische Bistros eröffneten. Jetzt nennt man das Viertel das „Quartier Latin der Grachtenmetropole“. Es verwundert nicht, den Baskenmützenträger mit dem Baguette unter dem Arm zu sehen. Auf den Treppen zu den Hauseingängen grünt und blüht es. Aus den fantasievoll-radikalen „Krakern“, den Hausbesetzern in den Siebzigern, sind liberale Ökos mit Hang zum Kleingärtnertum geworden.

Nach Abschluss des Manuskripts „Tod eines Straßenhändlers“ zogen van de Wetering und seine Frau nach Surry an der Küste von Maine, nahe der kanadischen Grenze. Der Anfang der Siebzigerjahre von Amsterdam in die Nähe von Straßburg umgezogene Nicolas Freeling hatte seinen Commissaris van der Valk sterben lassen, weil er die Stadt aus der Ferne nicht „erdichten“ wollte. Das Problem hatte Janwillem van de Wetering nicht. Er blieb in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern seiner Firma, die er von Surry aus weiterhin leitete. Und er setzte seine „Amsterdam Cop“- Serie fort, wurde von Buch zu Buch besser. Er schrieb im Winter, im Sommer war er fast ausschließlich im Freien, schuf aus den unterschiedlichsten Materialen Skulpturen oder schipperte mit einem kleinen Boot entlang der Küste. Mit seinen Krimis wurde er weltberühmt. Der niederländische Krimi – das war Wetering. Janwillen van de Wetering, nur er allein. Das mag dann schließlich auch der Grund gewesen sein, dass Nicolas Freeling 1989 doch noch einmal seinen seit 17 Jahren verstorbenen Protagonisten van der Valk ins Rennen schickte, ihn aber logischerweise einen Fall lösen ließ, der sich zu Beginn seiner Karriere ereignet hatte – „Mord auf Norderney“. Er wohnte jetzt seit einigen Jahren nicht mehr hier, aber es war noch immer seine Heimatstadt. Er war in die Hauptverkehrszeit geraten, in der per Straßenbahn kein Durchkommen war. Fluten von kleinen Stenotypistinnen, Tausende von jungen Männern und jungen Mädchen auf Fahrrädern und Motorrollern waren unterwegs … Und das war und wird immer so bleiben. Das Alltagsleben. Die Atmosphäre der Grachtenstadt. Zauberhaftes Amsterdam. Fantastisches Amsterdam. „Verfluchtes Amsterdam“ – so der deutsche Verleihtitel des Actionthrillers „Amsterdamned“ von Dick Maas: Höhepunkt des Filmes ist eine spektakuläre Motorboot-Verfolgungsjagd durch die Grachten.

Nach Abschluss des Manuskripts „Tod eines Straßenhändlers“ zogen van de Wetering und seine Frau nach Surry an der Küste von Maine, nahe der kanadischen Grenze. Der Anfang der Siebzigerjahre von Amsterdam in die Nähe von Straßburg umgezogene Nicolas Freeling hatte seinen Commissaris van der Valk sterben lassen, weil er die Stadt aus der Ferne nicht „erdichten“ wollte. Das Problem hatte Janwillem van de Wetering nicht. Er blieb in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern seiner Firma, die er von Surry aus weiterhin leitete. Und er setzte seine „Amsterdam Cop“- Serie fort, wurde von Buch zu Buch besser. Er schrieb im Winter, im Sommer war er fast ausschließlich im Freien, schuf aus den unterschiedlichsten Materialen Skulpturen oder schipperte mit einem kleinen Boot entlang der Küste. Mit seinen Krimis wurde er weltberühmt. Der niederländische Krimi – das war Wetering. Janwillen van de Wetering, nur er allein. Das mag dann schließlich auch der Grund gewesen sein, dass Nicolas Freeling 1989 doch noch einmal seinen seit 17 Jahren verstorbenen Protagonisten van der Valk ins Rennen schickte, ihn aber logischerweise einen Fall lösen ließ, der sich zu Beginn seiner Karriere ereignet hatte – „Mord auf Norderney“. Er wohnte jetzt seit einigen Jahren nicht mehr hier, aber es war noch immer seine Heimatstadt. Er war in die Hauptverkehrszeit geraten, in der per Straßenbahn kein Durchkommen war. Fluten von kleinen Stenotypistinnen, Tausende von jungen Männern und jungen Mädchen auf Fahrrädern und Motorrollern waren unterwegs … Und das war und wird immer so bleiben. Das Alltagsleben. Die Atmosphäre der Grachtenstadt. Zauberhaftes Amsterdam. Fantastisches Amsterdam. „Verfluchtes Amsterdam“ – so der deutsche Verleihtitel des Actionthrillers „Amsterdamned“ von Dick Maas: Höhepunkt des Filmes ist eine spektakuläre Motorboot-Verfolgungsjagd durch die Grachten.

Szene aus "Die Ratten von Amsterdam"

Dabei gelang dem US-amerikanischen Stuntman Nick Gillard mit einem Rennboot ein 67-Meter-Sprung über zwei Brücken. Die Szenen sind ein Remake der 1971 gedrehten Bootsjagd in dem Film „Die Ratten von Amsterdam“. Am 20. Juli 2003 erlag Nicolas Freeling in seiner französischen Wahlheimat einer Krebserkrankung. Sein letzter Van der Valk- Kriminalroman hatte nicht mehr die hohen Verkaufszahlen wie die zehn vorherigen. Der Krimikritiker Rudi Kost schrieb: „Nicolas Freeling ist, behaupte ich hartnäckig, der am meisten unterschätzte Krimiautor der Gegenwart … Der Krimi hat es (hierzulande) immer schwer, wenn er auf Glätte und Schematismen verzichtet. Insofern ist Freeling ein verkanntes Genie.“ Fünf Jahre später, auch im Juli – am Freitag, dem 4. Juli 2008 – starb Janwillem van den Wetering in Maine, ebenfalls an Krebs. In seinen letzten Kriminalromanen waren die Grenzen zwischen Schuld und Unschuld, Gut und Böse nahezu vollständig aufgehoben. Es zählten nur noch innere Werte – Freundschaft, Charakter und Aufrichtigkeit, die gegen alle Anfechtungen immer wieder neu erkämpft werden mussten.

„Kopftuchmädchen“ und „Ziegenficker“ nannte der Filmemacher Theo van Gogh auf seiner Website gläubige Muslime. Am 2. November 2004 wurde er von einem islamischen Fundamentalisten in der Nähe des Tropenmuseums ermordet: Der Obduktionsbericht listete sieben Schusswunden, zwei Stichwunden und in seinem Hals „mindestens zwei Schnitte bis an die Vorderseite der Halswirbelsäule“ auf. Mit einem Messer war ein unverhohlen antisemitischer Brief in seinen Körper gebohrt.

Theo van Gogh

„‚Holland brennt!‛ verkündeten die Fernsehnachrichten eine Woche nach dem Mord“, schreibt Geert Mak in seiner Streitschrift „Der Mord an Theo van Gogh“ (Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 2005). Dem stellvertretenden Premierminister rutschte, dank eines penetrant nachfragenden Radiojournalisten, heraus, dass sich das Land „im Kriegszustand“ befinde. Unverzüglich nahmen die Blätter den Begriff in fetten Überschriften auf. Krieg! In Wirklichkeit war es natürlich nicht so. Die meisten Niederländer waren richtiggehend schockiert, aber es war vor allem die politische und die journalistische Szene, die in hellem Aufruhr war.

Und zweifellos wurden rechtspopulistische Positionen gestärkt. 40 Jahre lang war in den Niederlanden die Hausbesetzung staatlich toleriert. Jeden Sonntag wurden bei Tageslicht und Öffentlichkeit länger als 1 Jahr leerstehende Häuser wieder in Gebrauch genommen. Ebenfalls 40 Jahre haben sich jedoch konservative Gegner/innen der Wohnraumselbsthilfe daran abgearbeitet, die Regelung zugunsten des Eigentumsrechts zu kippen. Seit dem 1. Oktober 2010 ist das neue Anti-Hausbesetzer-Gesetz in Kraft.

Kurz vor unserer Rückreise nach Hamburg, am 5. Juli 2011, sind in Amsterdam insgesamt 11 besetzte Häuser von der Polizei geräumt worden. Darunter auch das besetzte Kulturzentrum „Schijnheilig“, das seit Jahren für unkommerzielle Räume in Amsterdam kämpft und nun schon zum sechsten Mal geräumt wurde. Mehrere Aktivisten haben die Aktionstage zur Verhinderung der Räumung vom 2. bis 5. Juli 2011 dokumentiert und geben mit ihren Videoaufzeichnungen einen kleinen Einblick auf die Ereignisse. Insgesamt wurden bei der Räumungswelle 143 Personen in Gewahrsam genommen, von denen 8 bis heute in Abschiebehaft sitzen, da sie ihre Identität nicht bekannt geben.