Reiche sterben auch nicht anders

Reiche sterben auch nicht anders

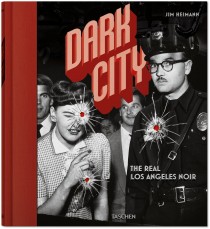

Das schon länger angekündigte „Dark City. The Real Los Angeles Noir“ von Jim Heimann erscheint – endlich – Mitte März. Alf Mayer hat sich bereits mit dem Band beschäftigen können.

James Graham Ballard hätte dieses Buch gemocht. Los Angeles war dem britischen Autor – der als erster großflächig begriff, dass unsere Zukunft dystopisch sein wird – immer die Hauptstadt der dunklen Träume. Unvergessen sein Bekenntnis, 1992 im Sammelband „The Pleasures of Reading“, dass ihm seine dreibändigen, im Beverly Hilton Hotel gestohlenen Gelben Seiten von L.A. ein unerschöpfliches Material seien, auf eigene Weise so surreal wie Dalis Autobiografie. Ganz oben, auf Platz 1 seiner zehn Lieblingsbücher setzte er Nathanael Wests „Tage der Heuschrecke“ von 1939 – Hollywood als Friedhof aller Träume. Mit dabei Jean Baudrillards „Amerika“ und eben jene Gelben Seiten. L.A. nannte er eine „horizontal city“, dort fühle er sich zuhause, bereue es, sich nicht dort niedergelassen zu haben, als er 30 Jahren zuvor die Chance gehabt habe, meinte er 1991 in einem Interview mit der Mississippi Review. „Es ist eine unendlich geheimnisvolle Stadt, direkt am Rand der Dritten Welt, sie durchschneidet sie fast, eigentlich ist es ihre Hauptstadt. Es ist ein low-rise-Ort, der Horizont immer sichtbar. Auch der literarische.“

Nur der Olymp des klassischen Griechenlands hat vielleicht so viele Mythen und Legenden hervorgebracht wie diese Stadt, von den Spaniern 1781 El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Àngeles getauft. 1920 überflügelte sie San Francisco und wurde zur größen Siedlung Kaliforniens. Zu einem eigenen Universum, dem nichts Menschliches fremd ist. Nicht von ungefähr lässt Michael Connelly einen Polizisten namens Harry (Hieronymus) Bosch durch diese Stadt streifen – in mittlerweile 22 Romanen und bereits der dritten amazon-Serien-Staffel. Der Stadtsoziologe Mike Davis unternahm hier „Ausgrabungen der Zukunft“, beschrieb eine „Ökologie der Angst“ und unser „Leben mit der Katastrophe“. Mit Stand 1998, so zählte er nach, war Los Angeles in den vergangenen 90 Jahren bereits mindestens 129 Mal restlos untergegangen: von Aliens atomisiert, von Erdbeben oder Feuer zerstört, von der Pest, der gelben Gefahr und anderen Ängsten unserer Zivilisation ausgerottet. „Der Vierdimensionale Albtraum“ lautete der deutsche Titel von J. G. Ballards „Atrocity Exhibition“ (1969), auch bekannt als „Liebe und Napalm = Export USA,“ dt. von Carl Weissner, 1970.

Nur der Olymp des klassischen Griechenlands hat vielleicht so viele Mythen und Legenden hervorgebracht wie diese Stadt, von den Spaniern 1781 El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Àngeles getauft. 1920 überflügelte sie San Francisco und wurde zur größen Siedlung Kaliforniens. Zu einem eigenen Universum, dem nichts Menschliches fremd ist. Nicht von ungefähr lässt Michael Connelly einen Polizisten namens Harry (Hieronymus) Bosch durch diese Stadt streifen – in mittlerweile 22 Romanen und bereits der dritten amazon-Serien-Staffel. Der Stadtsoziologe Mike Davis unternahm hier „Ausgrabungen der Zukunft“, beschrieb eine „Ökologie der Angst“ und unser „Leben mit der Katastrophe“. Mit Stand 1998, so zählte er nach, war Los Angeles in den vergangenen 90 Jahren bereits mindestens 129 Mal restlos untergegangen: von Aliens atomisiert, von Erdbeben oder Feuer zerstört, von der Pest, der gelben Gefahr und anderen Ängsten unserer Zivilisation ausgerottet. „Der Vierdimensionale Albtraum“ lautete der deutsche Titel von J. G. Ballards „Atrocity Exhibition“ (1969), auch bekannt als „Liebe und Napalm = Export USA,“ dt. von Carl Weissner, 1970.

Die Küste der Barbaren

Die Küste der Barbaren

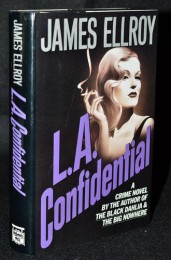

Und auch bei einem anderen mit dieser Stadt verbundenen Autor fallen einem die dunklen Farben ein. James Ellroy, der jetzt im März 70 wird, wurde hier 1948 geboren. „Am Ende gehört er mir, der Ort meiner Geburt, und seine Sprache besitzt mich“, bekannte er im CrimeMag–Interview. Gerade wird sein erstes L.A. Quartett wieder aufgelegt und auch sein wohl persönlichstes Buch, „Die Rothaarige“ von 1996, wird wieder zugänglich – in Jim Heimanns Buch ist dazu ein Schock-Foto zu sehen: Die in zwei Teile zerschnittenen und ausgebluteten sterblichen Überreste der „schwarzen Dahlie“ werden von Detectives untersucht, 1947. „This Storm“ heißt der für Herbst 2018 angekündigte zweite Band von Ellroys mit „Perfidia“ begonnen Zweiten L.A. Quartetts, das von 1941 – 1945 spielen soll. Also in der von Jim Heimann mit abgedeckten Periode.

Jim Heimanns „Dark City. The Real Los Angeles Noir“ ist sozusagen die Nachtseite seines 2009 herausgekommenen, ebenfalls üppig illustrierten Porträtbandes „Los Angeles“ (572 Seiten), das die fulminate Stadt-Serie bei Taschen begründet hat, wo bereits eine ganze Reihe seiner Bücher zu finden sind, erinnert sei an „Surfing“ (CulturMag-Kritik hier). In „Dark City“ nun zeigt der Kulturanthropologe die Schmerzen, Schatten und Qualen einer Stadt, die sich durch ihre Jugendphase kämpft. Auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentriert, illustriert der Band mit Hunderten seltener oder unbekannter Illustrationen „Die Kehrseite des Dollars“, wie ein Titel von Ross MacDonald von 1965 lautete (CrimeMag-Porträt hier). Der erste Lew Archer-Roman von 1949 übrigens, „The Moving Target“, wo ein Öl-Tycoon verschwunden ist und der Privatdetektiv sich durch ein bizarres L.A. wühlen hieß bei uns, ach, was gab es einmal tolle deutsche Titel: „Reiche sterben auch nicht anders“. Es war die Sonne von L.A., die film- und literaturhistorisch gesehen, die schwärzesten Schatten warf. Durch ihre Straßen mussten sie ziehen, Hammetts und Chandlers hardboiled detective und viele Antihelden des film noir.

Jim Heimanns „Dark City. The Real Los Angeles Noir“ ist sozusagen die Nachtseite seines 2009 herausgekommenen, ebenfalls üppig illustrierten Porträtbandes „Los Angeles“ (572 Seiten), das die fulminate Stadt-Serie bei Taschen begründet hat, wo bereits eine ganze Reihe seiner Bücher zu finden sind, erinnert sei an „Surfing“ (CulturMag-Kritik hier). In „Dark City“ nun zeigt der Kulturanthropologe die Schmerzen, Schatten und Qualen einer Stadt, die sich durch ihre Jugendphase kämpft. Auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentriert, illustriert der Band mit Hunderten seltener oder unbekannter Illustrationen „Die Kehrseite des Dollars“, wie ein Titel von Ross MacDonald von 1965 lautete (CrimeMag-Porträt hier). Der erste Lew Archer-Roman von 1949 übrigens, „The Moving Target“, wo ein Öl-Tycoon verschwunden ist und der Privatdetektiv sich durch ein bizarres L.A. wühlen hieß bei uns, ach, was gab es einmal tolle deutsche Titel: „Reiche sterben auch nicht anders“. Es war die Sonne von L.A., die film- und literaturhistorisch gesehen, die schwärzesten Schatten warf. Durch ihre Straßen mussten sie ziehen, Hammetts und Chandlers hardboiled detective und viele Antihelden des film noir.

In seiner Einleitung schreibt Jim Heimann: „Das L.A., das die meisten der frühen Noir-Schriftsteller vorfanden, war mit keinem anderen Ort zu vergleichen. Die Schönheit der Berge, der Küste und der landwirtschaftlich genutzten Ebenen fand sich in greifbarer Nähe von Slums und städtischem Schmutz. Eine vielsprachige Menge von Menschen verschiedenster Rassen bevölkerte die Bürgersteige. Die Architektur war exzentrisch, nachgemacht oder modern – jenseits der Vorstellungskraft eines Amerikaners aus dem Mittleren Westen. Es gab Filmland – das imaginierte und das wirkliche. Hollywood and Vine, Villen, Filmpremieren und Nachtlokale. Die Mauern der Studios verbargen die Fantasien der Filmindustrie, doch die Berühmtheiten, die Verrückten, die Sekten und die Friedhöfe, auf denen man seine verstorbenen Haustiere beisetzen konnte, waren real. Überschwemmungen, Feuersbrünste und Erdbeben erinnerten die Bewohner daran, dass hier nichts von Dauer war. Das Fehlen von Geschichte legte die Möglichkeit nahe, die Vergangenheit abzuschütteln, alles hinter sich zu lassen und etwas Neues zu schauen. Es war eine Chance, zu experimentieren und Dinge neu zu erfinden. Und es gab das Verbrechen, wie in jeder anderen Stadt. Doch hier schien alles übersteigert und ein bisschen abgedreht.“ Seinem fünften Lew-Archer-Roman gab Ross Macdonald den Titel „Küste der Barbaren“.

… auf die Annahme gebaut, dass das Morgen besser sei

LA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das waren die glitzernden Fassaden einer Boomtown und dazu eine kriminelle Parallelwelt, bevölkert von Gangstern, korrupten Bullen und Politikern, Kleinkriminellen, Zockern, Starlets und Psychopathen. Gangstergrößen wie Bugsy Siegel und vor allem Mickey Cohen prägten der Stadt ihren Stempel auf. Jim Heimann, der selbst über eine beachtliche Sammlung verfügt, hat für das Buch umfangreich recherchiert, wurde auf Flohmärkten und Antiquariatsmessen, in Sammlungen, Museen und Privatarchiven fündig. Schon sein L.A.-Sonnenseitenbuch enthielt eine ganze Reihe von Fotografenporträts. Er weiß, dass für das Image der Stadt ihre Werbe- und Zeitungsfotografen entscheidend waren, die Los Angeles in der Blüte seiner Entwicklung einfingen. Die Fotografien zwischen 1920 und 1960 zeigen eine sich rasch wandelnde Stadtlandschaft mit eingeebneten Hügeln, schnell wieder abgerissenen Gebäuden, Nachtklubs und Bars, Hollywood-Berühmtheiten, Politikern, abgewrackte Gestalten auf den Boulevards, selbsternannten Seelenretter, verscharrten Leichen, leblosen Körper auf den Tischen der Leichenbeschauer. Sie zeigen die dunklen Seiten einer Stadt, die, ganz in ihre Gegenwart vertieft, unsere Zukunft ist. Um es mit J. G. Ballard zu sagen: „Los Angeles wurde auf die Annahme gebaut, dass das Morgen besser sei. Jetzt ist es der amerikanische Alptraum.“

Die Pressefotografen, die jene uns jetzt von Jim Heimann präsentierten Bilder schufen, gehörten zu einem bunten Haufen von Knipsern, die Zugang zu Tatorten, Leichenschauhäusern und anderen Örtlichkeiten hatten. Sie waren „Nightcrawler“ (Dan Gilroy hat 2014 einen ihrer Nachfahren porträtiert), sie hatten ihre Informanten, ihre Verbindungen zu Cops und Ämtern, streiften durch die Straßen, folgten Hinweisen, suchten nach dem nächsten sensationellen Bild. Viele von ihnen sind vergessen. Zu den absoluten Pros gehörten etwa Agness „Aggie“ Underwood (1902 – 1984), die „First Lady des Newsrooms“, Perry Fowler und Paul Dorsey, alle vom Los Angeles Herald-Express, Cli Wesselmann, der für die Hollywood Citizen-News arbeitete, und George Watson von der Los Angeles Times. Watson stellte gemeinsam mit seinen sechs Neffen ein Familienunternehmen auf die Beine, das mehr als eine Million Bilder der im Aufstieg begriffenen Stadt produzierte. Da gab es das von Wayne Whittington und seinem Sohn Ed geführte „Dick“ Whittington Studio und die Studios von J. Howard Mott und Bernard Merge, die wie einst Eugène Aget im Paris (CrimeMag-Rezension hier) die tropisch wuchernde Stadt in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit – und Dunkelheit – aus Bild bannten. Und dann gab es da noch die Fotografen des Los Angeles Police Department (LAPD), „am Tatort oft die Ersten, eine größtenteils anonyme Truppe von Leuten, die zwar ihre Routinearbeit verrichteten, dies aber oft mit einem erfahrenen und künstlerischen Blick taten“, so Jim Heimann. James Ellroy hat mit einem Jahrgang solcher Fotos ein interessantes Buch gemacht: „LAPD 53“ (CrimeMag-Besprechung hier).

Die Pressefotografen, die jene uns jetzt von Jim Heimann präsentierten Bilder schufen, gehörten zu einem bunten Haufen von Knipsern, die Zugang zu Tatorten, Leichenschauhäusern und anderen Örtlichkeiten hatten. Sie waren „Nightcrawler“ (Dan Gilroy hat 2014 einen ihrer Nachfahren porträtiert), sie hatten ihre Informanten, ihre Verbindungen zu Cops und Ämtern, streiften durch die Straßen, folgten Hinweisen, suchten nach dem nächsten sensationellen Bild. Viele von ihnen sind vergessen. Zu den absoluten Pros gehörten etwa Agness „Aggie“ Underwood (1902 – 1984), die „First Lady des Newsrooms“, Perry Fowler und Paul Dorsey, alle vom Los Angeles Herald-Express, Cli Wesselmann, der für die Hollywood Citizen-News arbeitete, und George Watson von der Los Angeles Times. Watson stellte gemeinsam mit seinen sechs Neffen ein Familienunternehmen auf die Beine, das mehr als eine Million Bilder der im Aufstieg begriffenen Stadt produzierte. Da gab es das von Wayne Whittington und seinem Sohn Ed geführte „Dick“ Whittington Studio und die Studios von J. Howard Mott und Bernard Merge, die wie einst Eugène Aget im Paris (CrimeMag-Rezension hier) die tropisch wuchernde Stadt in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit – und Dunkelheit – aus Bild bannten. Und dann gab es da noch die Fotografen des Los Angeles Police Department (LAPD), „am Tatort oft die Ersten, eine größtenteils anonyme Truppe von Leuten, die zwar ihre Routinearbeit verrichteten, dies aber oft mit einem erfahrenen und künstlerischen Blick taten“, so Jim Heimann. James Ellroy hat mit einem Jahrgang solcher Fotos ein interessantes Buch gemacht: „LAPD 53“ (CrimeMag-Besprechung hier).

Dig it: Sterling Hayden in „Crime Wave“.

It’s L.A.

It’s 53. It’s film noir.

Bebop – blazingly blasting, blasphemously black.

Film noir – fractiously fronting its main theme: You’re fucked.

It’s L.A. Dig it, motherfucker.

Come on vacation, go home on probation.

Wie faulende Orangen in der ewigen Sonne

Einen Ruf als Drecksloch hatte Los Angeles fast von Anfang an, schreibt Jim Heimann. Mitte des 19. Jahrhunderts wimmelte es in der Stadt von Mördern, Bürgerwehren, Dieben und Prostituierten. Die Straßen waren zerfurchte Holperwege, über die Köter streunten und auf denen tote Tiere entsorgt wurden. Erste landesweite Bekanntheit erlangte L. A. mit Schlagzeilen, die vom Massaker an chinesischen Einwanderern in der Calle de los Negros in der Nähe der alten Plaza angeregt wurden. Eine Beschreibung der damals als „Nigger Alley“ bekannten Straße liest sich so: „… eine entsetzliche Durchgangsstraße, rund zwölf Meter breit, die sich einen ganzen Block lang ist, voller Saloons, Spielhöllen, Tanzlokale und Absteigen. Tag und Nacht drängten sich hier Menschen vieler Rassen, Männer wie Frauen, die alle im Pulk von einer Kaschemme in die nächste zogen… Nigger Alley war ein Irrenhaus, in dem es von betrunkenen, verrückten Indianern jeden Alters, die miteinander kämpften, tanzten und sich gegenseitig mit Messern und Knüppeln abschlachteten oder sturzbetrunken auf die Straße taumelten, nur so wimmelte. Jedes Wochenende wurden drei oder vier ermordet.“

Die Schattenseite von L.A. gärte vor sich hin wie in der ewigen Sonne faulende Orangen. Es war ein Südkalifornien, in dem Drogenringe, Gangster, Kleinkriminelle, spektakuläre Morde, Liebesdienerinnen, Buchmacher, Schmuggler, Mystiker und Wahrsager, von Kugeln durchsiebte Leichen und eine für ihre Bestechlichkeit berüchtigte Polizei eine Blütezeit erlebten. Illegale Kneipen, Bars, Cafés, Casinos, Rennbahnen, Stripclubs, Villen und Bruchbuden, Exzesse, Skandale, Orgien, Grenzüberschreitungen aller Art, ein unstillbarer Durst auf Alkohol, Laster und Korruption, und dann noch die seit den 1920er-Jahren fest etablierte Filmindustrie – „Hollywood Babylon“ eben, so Kenneth Angers Sitten-Klassiker von 1959.

Die Schattenseite von L.A. gärte vor sich hin wie in der ewigen Sonne faulende Orangen. Es war ein Südkalifornien, in dem Drogenringe, Gangster, Kleinkriminelle, spektakuläre Morde, Liebesdienerinnen, Buchmacher, Schmuggler, Mystiker und Wahrsager, von Kugeln durchsiebte Leichen und eine für ihre Bestechlichkeit berüchtigte Polizei eine Blütezeit erlebten. Illegale Kneipen, Bars, Cafés, Casinos, Rennbahnen, Stripclubs, Villen und Bruchbuden, Exzesse, Skandale, Orgien, Grenzüberschreitungen aller Art, ein unstillbarer Durst auf Alkohol, Laster und Korruption, und dann noch die seit den 1920er-Jahren fest etablierte Filmindustrie – „Hollywood Babylon“ eben, so Kenneth Angers Sitten-Klassiker von 1959.

Die üblichen Verdächtigen, aber in XL

Gleich ziemlich vorne im Buch, im Kapitel „Down These Mean Streets“ (ein Chandler-Zitat), gibt es ein spektakuläres Foto aus dem Jahr 1929, zu dem man auch wieder zurückblättern wird: Hunderte von ausgebrannten Autowracks auf einem gigantischen Platz, ein fehlerhafter Stromstecker hatte diesen Brand bei einer Autoschau an der Washington und Hill Street ausgelöst. Bald danach folgen sieben Faksimile-Doppelseiten über einen katzenhaften Einbrecher in Hollywood aus dem „True Detective Magazine“. Die Bildlegenden des Buches sind wunderbar informativ, Twitternachrichten aus einer anderen Zeit. Ein Nachtpanorama der besonderen Art. Da gibt es Schauplätze von Verbrechen und Geheimnissen wie die Beverly-Hills-Residenz „Greystone“, da gibt es Tempel, Nachtclubs, Tanztempel, Treffpunkte der Jazzszene, schäbige und glamouröse Bars, Spielhöllen wie den Monterey Club und den Gardena Club, den Jade Tango Parlor auf dem West Adams Boulevard, das Casinoschiff „Rex“ in der Bucht von Santa Monica. Einfach alles. Aus Bunker Hill, einst einem Refugium der Reichen der Stadt, wird ein enges Straßengewirr mit billigen Pensionen, der perfekte Zufluchtsort für Gangster und Kriminelle. Jim Heimann hat ein Bild aufgetrieben, auf dem Burt Lancaster sich dort zum Dreh einer Szene für „Gewagtes Alibi“ (1949) vorbereitet.

Da ist gemeingefährliche Räuber Gordon Stewart Northcott, der etwa 20 Jungen ermordete (von Clint Eastwood übrigens in „Der verschwundene Sohn“, 2008, verarbeitet). Da ist der Greyhound-Busbahnhof an der 560 South Los Angeles Street , um 1939 – ein Durchgangsort für alle, die gerade im Paradies ankommen oder aus ihm ausziehen wollten. Auf einem anderen Bild steht eine gerade angekommene Frau mit Koffer und Handtasche an der Ecke Hollywood Boulevard und Vine Street. Eines der ersten doppelseitigen Fotos: reklamegepflasterte Kinos auf der Main Street, die nur zehn Cent Eintritt verlangten, rund um die Uhr geöffnet waren und Unterhaltung und Schlafplätze boten. Ein anderes Foto zeigt eine tolle Limousine, aber eine gruslige Szene: Ein auf einer abgelegenen Straße geparktes Auto, Gummischläuche führen aus dem Auspuff ins Innere. Ein weiteres Foto mit Nachhall: Männer mit Stangen suchen im See von Echo Park nach einer Leiche. Da patrouillieren Polizisten am Tag des Angriffs auf Pearl Harbor in Little Tokyo, am 7. Dezember 1941. Wenig später werden japanisch stämmige Amerikaner zusammengetrieben und in Internierungslager verfrachtet. Das Bild eines Konvois zeigt das Ausmaß dieser Rassenhysterie. (Ein Thema auch in James Ellroys „Perfidia“.) Prächtig: Die Windward Avenue, die Zufahrt zum Venice Pier, die um 1935 mit einer Neonarkade Kundschaft anlockt. Einige Seiten weiter: das Neonwunder Chinatown um 1939. Eine üble Wolke über der Stadt, Los Angeles im Smog, stammt von 1948. Trostlos, aber schön in der Bildkomposition: eine Leiche im Flussbett des Los Angeles River, um 1955. „The Ususal Suspects“, das Original, ganz breite Wand: Bei der wöchentlichen Gegenüberstellung auf einer Polizeistation kommt eine ganze Ansammlung potenziell Verdächtiger zusammen (1940). Ebenfalls ein großes Foto: ein irre überfülltes Gefängnis aus diesen Jahren.

Robert Mitchum breitet die Arme aus

Robert Mitchum breitet die Arme aus

Da ist ein toter Barkeeper, von oben fotografiert. Da liegt Hollywoods berüchtigtster Gangster, Bugsy Siegel, 1947 von einem Scharfschützen erschossen auf einem blutverschmierten Sofa in der Villa, die seine Freundin Virginia Hill in Beverly Hills gemietet hatte. Sein letzter Fototermin findet in den Räumen des Gerichtsmediziners statt. Es ist ein Blick auf den schäbigen Anlieferungs-Hintereingang der Leichenhalle. Marilyn Monroe, so tönt ein Tabloid-Magazin, trug nur Chanel No. 5 … im Hotelzimmer mit Regisseur Nicholas Ray. Im Blitzlicht auch Brenda Allen, Chefin eines Bordells für die Stars, die in ihrem Etablissement oberhalb des Sunset Strip verhaftet wird. Ganze Magazinseiten, 1958, zum Mordfall des Gangsters Johnny Stompanato, der in Lana Turners vollständig pinkfarbenem Schlafzimmer erstochen wurde.

Da begegnen wir Caryl Chessman, dem „Rotlicht-Banditen“, für eine Reihe von Vergewaltigungs- und Einbruchsdelikten vor Gericht, und für Aktivisten, die sich gegen die Todesstrafe wandten, um 1948 eine Cause célèbre. Der 1949 wegen Marihuanabesitz auf seinen Prozess wartende Schauspieler Robert Mitchum, und dann 50 Tage später, nach seiner Gefängnisstrafe mit offenen Armen vor dem Eingang des Polizeipräsidiums die frische Luft genießend. Ein irres Bild: Mickey Cohen, 1953, umgeben von den Titelseiten der Zeitungen, die dafür sorgten, dass er zu einem der berüchtigtsten Einwohner der Stadt wurde. Auch vogelwild: eine Rettungsaktion 1949, vor Ort von zehntausenden Menschen verfolgt und eine der ersten Live-TV- Nachrichtensendungen.

Da begegnen wir Caryl Chessman, dem „Rotlicht-Banditen“, für eine Reihe von Vergewaltigungs- und Einbruchsdelikten vor Gericht, und für Aktivisten, die sich gegen die Todesstrafe wandten, um 1948 eine Cause célèbre. Der 1949 wegen Marihuanabesitz auf seinen Prozess wartende Schauspieler Robert Mitchum, und dann 50 Tage später, nach seiner Gefängnisstrafe mit offenen Armen vor dem Eingang des Polizeipräsidiums die frische Luft genießend. Ein irres Bild: Mickey Cohen, 1953, umgeben von den Titelseiten der Zeitungen, die dafür sorgten, dass er zu einem der berüchtigtsten Einwohner der Stadt wurde. Auch vogelwild: eine Rettungsaktion 1949, vor Ort von zehntausenden Menschen verfolgt und eine der ersten Live-TV- Nachrichtensendungen.

Mit Tüchern vor dem Gesicht bergen Kriminaltechniker einen verbrannten Leichnam aus einer Schlucht. Ein Polizist mit Axt posiert neben einem eingewickeltem Körper, dem ein Bein fehlt. Scharen von Schaulustigen sehen zu, als das Auto mit LeRoy Drakes Onkel und Tante aus dem Hafen von L. A. gezogen wird. Eine nicht identizierte Leiche wartet auf die Autopsie (um 1931). Niedergeknüppelt und voller Blut liegt ein Mordopfer ausgestreckt am Fuß einer Treppe. Ein anderes unglückseliges Opfer wird gerade ins Leichenschauhaus gebracht. Polizeibeamte präsentieren makabare Schmuggelware – Schrumpfköpfe. Eine Frau zeigt die Körperritzungen, die ihr ein wahnsinniger Metzger beigebracht hat. Scharfschützen der Polizei präsentieren stolz ihre Waffen und Auszeichnungen. In den Kneipen und Stripshows und bei allerlei Marathons (Gehen, Tanzen, Radfahren usw) drängen sich die Vergnügungslustigen. Roman und Film hierzu – und ein Kommentar auf dieses mit einem Einschußloch ausgelieferte, grausam schöne Buch: „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ (They Shoot Horses, Don’t They?)

Jim Heimann: Dark City. The Real Los Angeles Noir. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Hardcover, Halbleinen, Format 25 x 27,8 cm, im Schuber, mit beigebundenen Faksimile-Magazinausschnitten. 480 Seiten, 75 Euro. Verlagsinformationen.

(Alle Fotos aus dem Buch, mit freundlicher Erlaubnis von Autor und Verlag.)

PS. Andere Städte haben Geschichten, Los Angeles hat Legenden. William H. Parker, als dessen Wiedergeburt James Ellroy sich mehr und mehr imaginiert, ist eine von ihnen. Er stammte – ungelogen – aus einer Polizistenfamilie des zum mythischen Begriff gewordenen South-Dakota-Kaffs „Deadwood“ und war von 1950 bis 1966 Polizeichef von Los Angeles. Ausführlich mit ihm beschäftigt sich John Buntins historische Recherche „L.A. Noir. The Struggle for the Soul of America’s Most Seductive City“ (2009).

PS. Andere Städte haben Geschichten, Los Angeles hat Legenden. William H. Parker, als dessen Wiedergeburt James Ellroy sich mehr und mehr imaginiert, ist eine von ihnen. Er stammte – ungelogen – aus einer Polizistenfamilie des zum mythischen Begriff gewordenen South-Dakota-Kaffs „Deadwood“ und war von 1950 bis 1966 Polizeichef von Los Angeles. Ausführlich mit ihm beschäftigt sich John Buntins historische Recherche „L.A. Noir. The Struggle for the Soul of America’s Most Seductive City“ (2009).

James Ellroys erstes L.A.-Quartett (1946 – 1957):

The Black Dahlia (Die schwarze Dahlie), 325 Seiten

The Big Nowhere (Blutschatten),l 406

L.A. Confidential (Stadt der Teufel), 496

White Jazz (White Jazz), 350 Seiten

Die Underworld-USA-Trilogie (1958 – 1972):

Die Underworld-USA-Trilogie (1958 – 1972):

American Tabloid (Ein amerikanischer Thriller), 576

The Cold Six Thousand (Ein amerikanischer Albtraum), 672

Blood’s a Rover (Blut will fließen), 640

Das zweite L.A.-Quartett (1941 – 1945):

Perfida (Perfidia), 701 Seiten

This Storm (angekündigt Sept. 2018)

Buch 3 und 4.