Donald Duck zum 85. Geburtstag – Kollage und Analyse

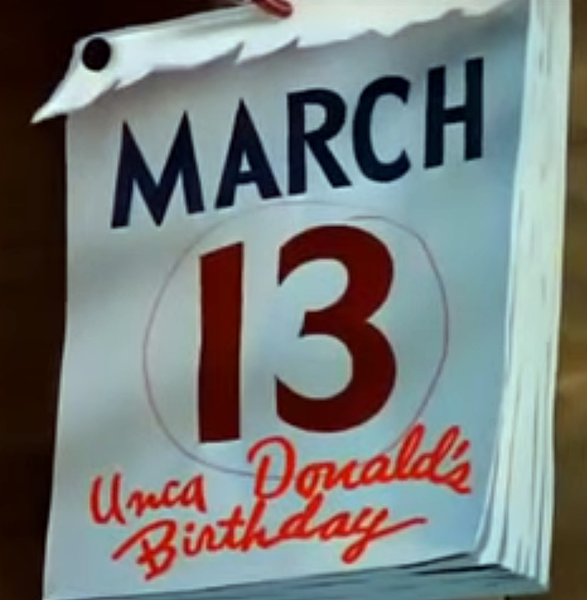

Donald Duck, einzigartiger Einwohner aus Entenhausen[1], feiert seinen 85. Geburtstag. Das aktuelle Lustige Taschenbuch informiert über das genaue Datum: „9.6.1934“[2]. Donald, das ist: ein Pechvogel, Normalversager, ewiger Schuldner seines überreichen Onkels Dagobert, Daisys Verlobter und alleinerziehender Onkel von drei frech-genialen Neffen, der Superheld Phantomias und zugleich der Geheimagent DoppelDuck, um nur die wichtigsten seiner vielen Identitäten zu nennen. Und auch bei dem Phänomen Donald scheint die Rezeptionsgeschichte bisweilen interessanter und bedeutsamer als das Original:

„Dr. Erika Fuchs (1906-2005) ist die Grande Dame der deutschen Disney-Comics. Mit ihren kongenialen Übersetzungen verlieh sie dem Mickey Maus-Magazin und allen Geschichten von Barks das gewisse Etwas. Ihre Art, die Enten sprechen zu lassen – mit Alliterationen, Poesie und lautmalerischen Verben – begeistert und beeinflusst die Leserschaft noch immer.“[3] „‚Ich fand vor allen Dingen die Sprechblasen so unsinnig‘, hat sie einmal gesagt und deshalb für die Ducks einen ganz eigenen Sprachduktus erfunden. Und damit hat sie nicht nur den Jargon der Nachkriegsjahre kongenial in den Sprechblasen der Bewohner Entenhausens eingefangen, sondern auch die reale Sprache geprägt. Nicht zuletzt deshalb hat man die Inflektive ihrer Comic-Geschichten, also die sprachlichen Verknappungen wie ‚Ächz‘, ‚Stöhn‘ oder ‚Keuch‘, ihr zu Ehren ‚Erikativ‘ getauft. Zusätzlich hat sie die Sprechblasen mit Volksweisen, Sprichwörtern, Shakespeare- oder Schiller-Zitaten veredelt.[4] Die Duck-Geschichten wurden dadurch zeitlos und jedes Wiederlesen ein Vergnügen.“[5]

Dazu ein exemplarischer und analytischer Blick in „Snow Fun“[6]. Es hat geschneit; und Donald und seine Neffen sind bereit, im Gebirge Ski zu fahren. Donald ist zutiefst von der Anschauung der erhabenen Natur poetisch inspiriert: „Wie weiß ist Feld und Wald und Tal! Wie gleißt und glänzt es so kolossal! Oh, Schnee, wie …“[7] (Zu beachten: alles einsilbige Wörter bis auf das kolossale kolossal.) Und schon sind wir bei Goethes Sesenheimer Liedern angelangt, durch Erika Fuchs nun in eine Winterwelt versetzt: „Wie herrlich leuchtet / Mir die Natur! / Wie glänzt die Sonne! / Wie lacht die Flur! […] O Mädchen, Mädchen, / Wie lieb’ ich dich!“[8] Die Neffen halten Donald schlichtweg für „beknackt“. So verlassen wir bald schon das Reich der Poesie und wechseln über zur Tragikomödie. Denn auch im Skispringen möchte Donald, geltungssüchtig und großspurig, wie er nun einmal ist, seine Kleinen übertrumpfen und scheitert … kolossal. Mit mechanischer Hilfe schafft er eine waghalsige und absolut wahnsinnige Beschleunigung und kommentiert seinen erstaunlich gut gelingenden Flug so (nachdem er festgestellt hat: „Na schön! Das bedeutet, noch zwei Minuten länger leben“[9]): „Ich fliege, ich flitze, ich fege geradezu durch die Luft.“[10] (Und nun, liebe Leserin, lieber Leser, müssen Sie stark sein!) Ich fliege, ich flitze, ich fege … das sind Trikolon, Alliteration, Homoioteleuton (mit wagendem Wohlwollen), Hyperpel, Anapher, Repetitio, Variatio und Amplificatio.[11] Und um das Atmosphärische zu unterstreichen, dreimal ‚u‘ in geradezu durch die Luft. Ferner Onomatopoesie, Lautmalerei: fliege, flitze, fege. So etwas will laut gelesen werden – mit Beachtung der kolometrischen Rhythmisierung Einsilbler + zweisilbiges Wort.

Das mega-aufgeblähte Enten-Ego verschafft sich, wie mir deucht, auch noch mit anderen sprachlichen Mitteln Geltung, z.B. reimend in einer weiteren Geschichte: „Ich kannte alle Schliche, Kniffe und Kunstgriffe.“[12] Oder in einer gefiederten, gespreizten, fast archaisierend-klassizistischen Manier daherwatschelnd, als Donald seine Neffen gewisser Trickserei verdächtigt: „Welch unziemliche Hast! Und einzigartig auch, was sie für weiße Wölkchen aufwirbeln! Fürwahr, eine Erscheinung der unklaren Art!“[13] Hören Sie die Jamben und Hexameteranklänge? Und das Radikal-in-Zweifelziehen des Wahrheitsgehaltes von Phänomenologischem überhaupt? Schmunzel … Solch eine Sprache markiert eine zusätzliche dramatische Fallhöhe, nur umgekehrt. Donald, ganz unten, möchte immer hoch, höher, am höchsten hinaus, bisweilen mit unglaublichem Einsatz von irgendetwas. Nach Wahnsinnssprüngen und Kapriolen in „Snow Fun“ (Euphemismus!) schlägt letztlich Donalds allergrößter Feind zu, sein Pech. Ein Baum in der Flugbahn schleudert ihn zurück, so dass er sich gerade einmal 1, 82 m von der Schanze wegbewegt haben sollte. [14] Am Ende brennen die Skier in einer Tonne mit der Aufschrift „Flammende Rache!“[15]

Lassen Sie mich aus Anlass des Jubiläums abschließend fiktive Reaktionen aus dem Donald-Kosmos dazu imaginieren! Onkel Dagobert: Stilfiguren! Nur 1 Taler pro Stück! (Säkularisierte protestantische Arbeitsethik). Die Panzerknacker (Agenten des Neoliberalismus): Wir wollen sonen Homoiodingsbums klauen und auf dem Schwarzmarkt verkloppen. Daniel Düsentrieb (der andere Einstein): Ich könnte einen Anti-Alliteration-Antwort-Zeitsprung-Generator–für-Enten erfinden. Gustav Gans: Glückwunsch! Für 85 Jahre hast du dich gut gehalten! Daisy: Ach, sind die nicht hübsch, Liebster? Kauf mir hundert Amplificationes! Donald: Röchel![16]

Epilog

I

„Von 1934 bis heute; von einem tanzenden Vogel auf dem Deck eines Hausbootes zum wagemutigen, griesgrämigen, eifrigen und doch faulen Bündel von Widersprüchen, das wir so gut kennen, hat Donald Duck eine wichtige Rolle im Comic gespielt, indem er gleichzeitig die besten und schlimmsten Seiten in uns angesprochen hat.“[17]

II

„‘MAYBE I’M JUST A DUCK… BUT I’M HUMAN.’ Early to Bed (Trickfilm, 1941)“[18]

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg.

Markus Pohlmeyer: Dinos, Star Wars und die Berliner Mauer, HIER, Zugriff am 28.11.2014

Markus Pohlmeyer: Die Reise des Helden und Donald Duck, HIER, Zugriff am 6.3.2016

Markus Pohlmeyer:

Verzaubert und entzaubert: die nah-ferne Welt der Mickey Maus, HIER,

Zugriff am 19.09.2017

[1] Siehe dazu A. Platthaus: Comics und Manga. Die 101 wichtigsten Fragen, München 2008, 137: Donaldisten würden akzeptieren „[…] daß der Kontinent, auf dem die Stadt liegt, genauso aussieht wie Nordamerika, aber sie bevorzugen die Theorie, daß es sich dabei um ein Nordamerika in einem Paralleluniversum handelt, womit die vielfältigen Unterschiede zwischen Entenhausen und den heutigen Vereinigten Staaten erklärt werden könnten. Dieses Paralleluniversum hat sogar einen Namen: Stella anatium, der Stern der Enten. Allerdings gibt es auch Donaldisten, die Entenhausen in der Zukunft sehen, nach einer atomaren Katastrophe, die alle Menschen mutieren lassen wird, so daß sie dann eben aussehen wie Entenhausener. Bei der Überprüfung dieser These hilft nur Abwarten.“

[2] 85 Jahre Donald Duck, LTB 520, Berlin 2019.

[3] Walt Disney Donald von Carl Barks, Entenhausen-Edition, Bd. 2, Übers.: E. Fuchs, Berlin 2010, 4.

[4] Zum Weiterlesen empfohlen: Disney Hier bin ich Ente, hier darf ich’s sein. Goethes Entenhausener Klassik, Köln 2016.

[5] K. Schikowski: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler., Stuttgart 2018, 71 f.

[6] Dt.: Vier Männer im Schnee, in: Walt Disney Donald von Carl Barks, Entenhausen-Edition, Bd. 2, Übers.: E. Fuchs, Berlin 2010, 35-44.

[7] Männer im Schnee (s. Anm. 6), 38.

[8] J. W. von Goethe: Maifest, in: Ders.: Gedichte und Epen I, Hamburger Ausgabe, Bd. 1, kommentiert v. E. Trunz, München 1988, 30 f.

[9] Männer im Schnee (s. Anm. 6), 43.

[10] Männer im Schnee (s. Anm. 6), 43.

[11] Siehe dazu auch H. Lausberg: Elemente der literarischen Rhetorik, 7. Aufl., München 1982.

[12] Walt Disney Donald von Carl Barks, Entenhausen-Edition, Bd. 2, Übers.: E. Fuchs, Berlin 2012, 5.

[13] Männer im Schnee (s. Anm. 6), 36.

[14] Siehe dazu Männer im Schnee (s. Anm. 6), 44.

[15] Männer im Schnee (s. Anm. 6), 44.

[16] Berühmter Galeerikativ – sowohl von Autoren als auch Herausgebern gerne zur Arbeitsplatzbeschreibung ihrer ‚Galeere‘ verwendet. So ebenfalls Donald als Dichter Edgar Allan Duckoe im Angesichte eines gewaltigen Mahlstromes in: Walt Disney Lustiges Taschenbuch Crime 1, Berlin 2019, 31

[17] D. Gerstein: Vorwort, in: Big Black Books – Band 1: Ich, Donald Duck, Köln 2012, 6-9, hier 9.

[18] Zitiert nach Gerstein: Vorwort (s. Anm. 17), hier 6.