Alf Mayer: Sachbücher, kurz und bündig

Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) war auf einem Streifzug im Revier unterwegs – mit Kurzbesprechungen von:

Gisela Dachs (Hg.): Jüdischer Almanach Sex & Crime

Dietmar Dath: Niegeschichte

Ernst Dronke: Berlin

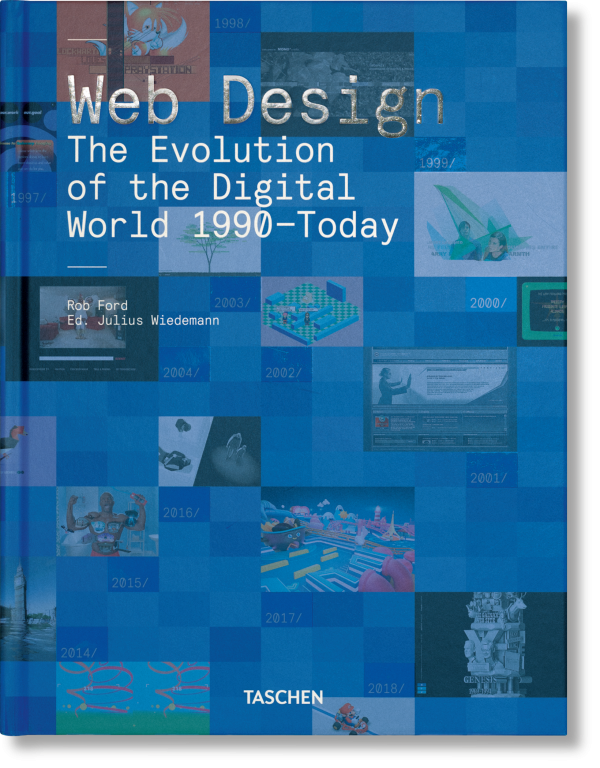

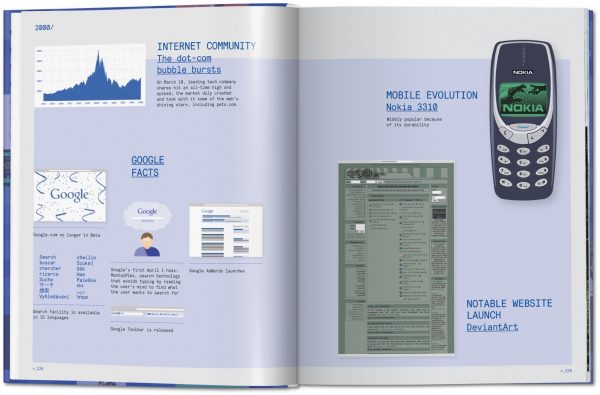

Rob Ford, Julius Wiedemann: Web Design

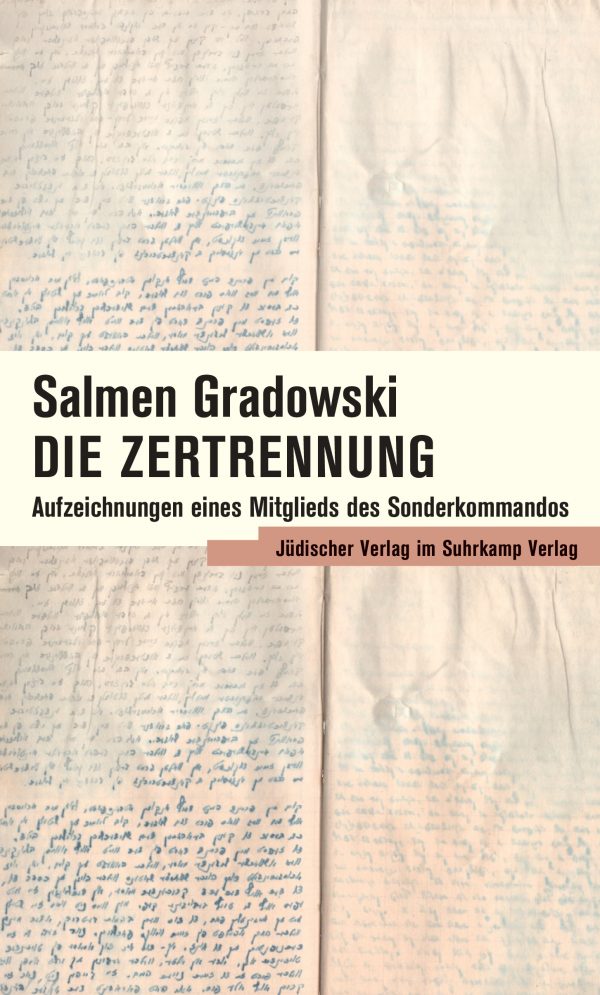

Salmen Gradowski: Die Zertrennung

Klaus Honnef: Gerhard Richter

Philipp Hontschik: Titelseiten, die Geschichte schrieben

Matthew Horace: Schwarz Blau Blut. Ein Cop über Rassismus

Michael Jürgs: Post mortem

Frank Kawelovski, Sabine Mecking: 70 Jahre Polizei in NRW

Katharina Pektor (Hg.): Peter Handke. Dauerausstellung Stift Griffen

Titanic – Das endgültige Titel-Buch

C. Juliane Vieregge: Lass uns über den Tod reden

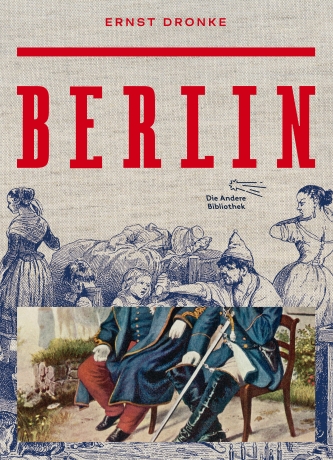

Errettung eines Klassikers

(AM) Zwei Jahre Festungshaft wegen Majestätsbeleidigung, Beleidigung des Berliner Polizeipräsidenten und Kritik an den Landesgesetzen kassierte Ernst Andreas Dominicus Dronke (1822–1891) aus Koblenz für die Publikation von Berlin, seiner großen Sozialreportage, die 1846 bei der Literarischen Anstalt J. Rütten in Frankfurt am Main in zwei Bänden erschien. Gewidmet war das – später fast sagenumwobene – Werk dem Revolutionär Georg Herwegh, jetzt liegt es in einer Prachtausgabe als Folioband der Anderen Bibliothek vor, sein Papier (130g Schleipen Fly 02) so handschmeichelnd, dass man süchtig werden könnte.

Eine Ehrenrettung also rundum für ein großes Werk der Sozialreportage. Es ist soziologische Analyse, kritisches Pamphlet und historische Abhandlung, vor allem ein genauer Blick, oder um es mit Hans Christoph Buch im Vorwort zu sagen: Eine „Bestandsaufnahme des Großstadtlebens zur Beginn der Industrialisierung, die Arme ärmer und Reiche reicher machte, zugleich aber traditionelle Unterschiede von Beruf und Stand in nie dagewesener Weise nivellierte“. Buch liefert dazu ein Marx-Engels-Zitat aus dem Kommunistischen Manifest von 1848: „Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.“

Berlin hatte damals 400 000 Einwohner, unter 17 Personen, rechnete Dronke aus, ist eine Prostituierte. Die Zahl der Verbrecher bezifferte er auf mehr als 12 000. Sein Buch wolle, schreibt er in seiner Widmung an den Revolutionär Georg Herwegh, „zur Erkenntnis der Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Verhältnisse beitragen“. Dronke hatte in Berlin eigentlich promovieren wollen, seine Notizen entstanden während eines anderthalbjährigen Aufenthalts. Dann wurde er der Stadt verwiesen und zum Staatenlosen, weil ihm seine Heimat Kurhessen und das große Preußen die Bürgerrechte entzogen, er entfloh aus der Festungshaft Wesel am Niederhein, ging ins Exil, wurde zu einer der zentralen Figuren der „Neuen Rheinischen Zeitung“ um Karl Marx und Friedrich Engels. Starb in der Emigration.

Das Verdienst dieses Buches äußert sich noch einmal sinnfällig im Nachwort „Bilderloses Elend“ von Ron Mieczkowski, der über die Schwierigkeiten schreibt, es zu illustrieren – zwar enthält die Folio-Ausgabe 85 zeitgenössische Bildwerke, aber, so Mieczkowski, Dronkes Analyse des Armenmilieus, seine Beschreibungen des Geschirrs aus den Armenküchen haben keine Entsprechung in Malerei und Druckgrafik seiner Zeit. Seine Erzählungen müssen für sich selber stehen. – Im Verlag Walde + Graf übrigens sind 2018 Ernst Dronkes bahnbrechende „Polizei-Geschichten“ erschienen (CrimeMag-Besprechung hier).

- Ernst Dronke. Berlin. Illustriert mit 85 zeitgenössischen Bildwerken. Die Andere Bibliothek, Berlin 2019. Folioband, gebunden, bibliophile Ausstattung, Fadenheftung, Lesebändchen. 416 Seiten, 58 Euro.

Gesellschaftsbild

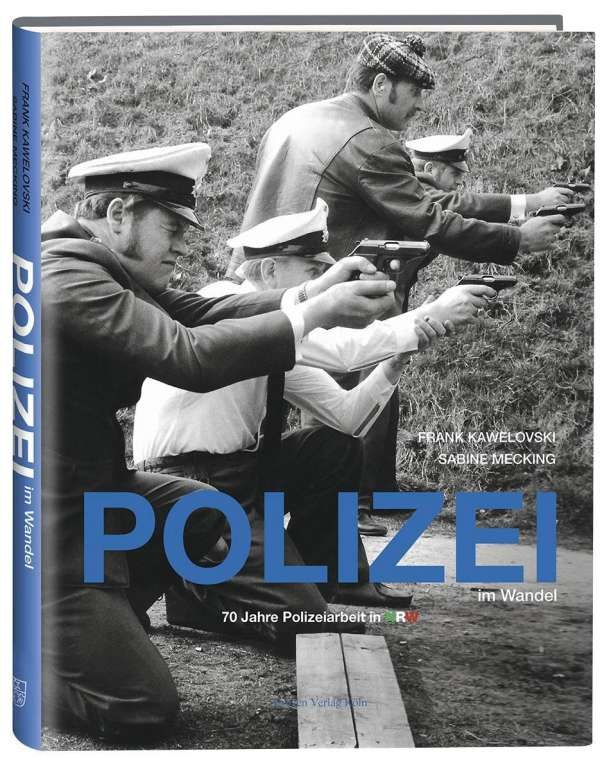

(AM) Die Herausgeberschaft dieses Buches ist Programm. Es ist der Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster – eine ehemalige Fabrikantenvilla, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, 20 Polizei-Bataillone wurden von hier aus in das besetzte Europa geschickt. Dann wurde die Villa ein Ort der Entnazifizierung und Wiedergutmachung im Nachkriegsdeutschland. Eben Ende Oktober tagten hier Wissenschaftler aus aller Welt, um sich zum Thema „Ein Vierteljahrhundert nach Christopher Brownings ‚Ordinary Men‘ – Perspektiven der neuen Polizei-Täterforschung und der Holocaust-Vermittlung“ auszutauschen.

Aus diesem Umfeld also kommt die ganz erstaunlich üppig illustrierte Chronik Polizei im Wandel. 70 Jahre Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen von Frank Kawelovski und Sabine Mecking. Die Forscherin hat bereits umfangreich zur Gesellschafts- und Verwaltungsgeschichte deutscher Institutionen publiziert, Co-Autor KHK Kawelovski ist Dozent für Kriminalistik und Kriminaltechnik. Acht Kapiteln führen von den „alten Kameraden“ 1945 bis zu den Herausforderungen des Terrorismus im Jahr 2019. Alles kompakt und kundig, mit erstaunlich wenig Blatt vor dem Mund, ergänzt von einem „skeptischen Nachwort“ von Klaus Leggewie, der 1966 bei einer Schüler-Demo in Köln erstmals mit der Ordnungsmacht in Kontakt kam.

Das Motto der Autoren lautet: Polizeigeschichte ist Gesellschaftsgeschichte, dem spüren sie von den restaurativen Anfängen und alten Denkmustern in den gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er-Jahre zu Reform und Terrorismus der 1970er, den neuen sozialen Bewegungen der 1980er und der Bürgerpolizei und modernen Dienstleistungsorganisation der 1990er nach, behandeln immer wieder auch gesellschaftliche Konflikte – etwa den Brandanschlag vom Mai 1993 auf ein Haus mit türkischstämmigen Bewohnern in Solingen – bis hin zu neuen Formen der Kriminalität. Das Buch schließt in Hinblick auf (nicht nur) das Erstarken der AfD mit einer deutlichen Warnung: „Wenn unsere Gesellschaft derzeit autoritäre Welt- und Menschenbilder hervorbringt, ragt das zwangsläufig auch in die Polizei hinein.“

Die vom Kölner Greven Verlag besorgte Ausstattung ist preiswürdig, Illustrationsfülle und Qualität überragend. Zusatz-Schmankerl: Nicht nur gibt es für jedes Jahrzehnt eine andere, an die damalige Farbe der Polizeiuniformen angelehnte Hintergrundfarbe, oder im Garn der Bindung die NRW-Landesfarben, in Vorder- und Rückseite des Buchdeckels ist als Titel eine Schrift eingelassen, genau jene Folie nämlich, die auch auf den Fahrzeugen der Polizei in NRW prangt.

- Frank Kawelovski und Sabine Mecking: Polizei im Wandel. 70 Jahre Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen. Greven Verlag, Köln 2019. 136 Seiten mit 179 Abbildungen, 25 Euro.

Welch ein Meilenstein

(AM) Dieses Buch war gestern erst in meiner Post, 942 Seiten stark. Eine richtige Rezension ist hier also noch nicht zu erwarten, aber wie Thomas Groh bei uns in der „Schatzsuche“ bin ich elektrisiert von Dietmar Dath und seiner Niegeschichte. Der Untertitel des Buches, Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine, spricht für ihn zwei Befunde aus: Erstens kann man Science Fiction als Kunst genießen, zweitens kann man mit ihr Dinge und Verhältnisse denken, die ohne sie ungedacht bleiben müssten.

Das Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger Beschäftigung mit SF, für Dath das zentrale literarische Genre des 20. Jahrhunderts. Mehr noch, er versteht SF als Denkanleitung – und Ausdruck eines Hungers, die Welt neu zu denken.

Endlich also.

Wieder.

Etwas.

Ernstzunehmendes.

In Sachen literarischer Theorie.

Allein das Personenregister hat 28 Spalten, das Sachregister 20. Es geht von Anime über Cyberpunk, Hard SF, Inner Space, Kategorientheorie, negative Induktion, Utopie bis Zeitreisen. Daths Buch ist Theoriegeschichte und Genre-Erkundung, ist eine Einladung. Einer meiner Prüfsteine beim ersten Durchgang war Robert Musil, er kommt an sieben Stellen vor, und – danach hatte ich gesucht – auch mit der Aktivierung des Möglichkeitssinnes, den es doch ebenso gebe müsse wie den Wirklichkeitssinn. SF ist für Dath ein Möglichkeitswissen quer durch die Zeit, er schreibt zupackend und präzise, macht Theoriedebatten spannend, reibt sich etwa an Tzvetan Todorov, George Lukács, Mary Shelley, Marx und Hegel, ja Thomas Ligotti, von dem es den ungeheuren Satz gibt, dass wir in unsere Zukunft fallen wie Leiber in offene Gräber.

SF ist klar politische Literatur (wie der Kriminalroman, übrigens). Aktuelles Beispiel: Der US-Essayist Ta-Nehisi Coates geht gerade in seinem Romandebut „The Water Dancer“ zurück in die Zeit der Sklaverei, verbindet History & Fantasy. Dath versteht sein Buch als Gedenkstein für Harlan Ellison (1935 – 2018), der wollte die Abkürzung SF lieber als „Speculative Fiction“ verstanden haben. Dath, Jahrgang 1970, begegnete ihm erstmals 1983 mit der Kurzgeschichte „Jeffty is five“, sie war Anstoß, selbst ein Erzähler zu werden. Unterm Strich ist für Dath die Form SF „ein Antidot gegen den Platonismus, von der Offenbarungsreligion bis zum politischen Dogma. Sie hebt den Unglauben ans Unwirkliche auf, um den Glauben ans Wirkliche von der Seite anzuschauen. Wo das Wirkliche nicht wahr ist, kann die Kunst das zeigen.“ Das erinnert mich daran, wie Jean Paul den Humor charakterisierte: „Dieser Gaukler trinkt, auf dem Kopfe tanzend, den Nektar hinaufwärts.“ – Ich freue mich darauf, mich in die „Niegeschichte“ zu vertiefen. Dies ist ein Buch, das bei uns auf CulturMag sicher wieder vorkommen wird.

- Dietmar Dath: Niegeschichte. Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Matthes Seitz Berlin, Berlin 2019. Hardcover, 942 Seiten, 38 Euro.

Aus dem Herzen der Hölle

(AM) Er weiß, dass er sich nur an Gott und an eine Nachwelt richten kann. Er schreibt am Rand des Grabes, mitten aus der Hölle. „Lieber Finder dieser Schriften …“ heißt es immer wieder. Er weist uns – die Nachwelt – an, Zeugen zu werden. Zeugen des Holocaust. Herzzerreißend fleht er, die Namen der Opfer zu bewahren, ihr Leid nicht zu vergessen. „Lieber Leser, Du wirst in diesen Zeilen die Leiden und Nöte beschrieben finden, die wir, die unglücklichsten Kinder der ganzen Welt, durchgemacht haben in der Zeit unseres „Lebens“ in der irdischen Hölle, die Auschwitz-Birkenau hieß…. Da unten wurden sie zertrennt, zerrissen und zerpflückt, aber hier oben, zu den Wolken, schweben sie jetzt zusammen.“

Salmen Gradowski aus Suwałki war ein polnisch-jüdischer Gefangener des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, im November 1942 kam er mit seiner Familie in einem Holocaust-Zug an. Seine Angehörigen wurden noch am gleichen Tag ermordet, er selbst wurde ins „Sonderkommando“ gepresst, in jene Gruppe (nicht nur) jüdischer Häftlinge, deren grausame – die Seele zertrennende – Arbeit es war, die Opfer in die Gaskammern zu begleiten und ihre Körper nach der Vergasung zu verbrennen. Er weiß, er kann „nur einen Tropfen, ein Minimum“ zeigen, aber er will die Totalität der Katastrophe erfassen und bewahren. Er gehört zu einer kleinen Handvoll von Männern, die mitten im Morden dem Horror eine Sprache zu geben versuchen. Ihre Aufzeichnungen vergraben sie, hoffen auf eine Nachwelt. – Auf uns.

Der erste, unvollständige Teil von Gradowskis Aufzeichnungen wird, in einer Flasche versteckt, 1945 auf dem Gelände des Vernichtungslagers Birkenau von Soldaten der Roten Armee gefunden und 1969 in Warschau erstmals veröffentlicht. Den zweiten Teil – in einer Dose versteckt – verkauft ein polnischer Finder dem in Auschwitz lebenden Chaim Wollnerman, der 1947 nach Palästina auswandert und das Zeugnis erst 1977 im Privatdruck veröffentlicht. Das Buch Die Zertrennung versammelt nun erstmals vollständig sämtliche Texte Gradowskis in deutscher Übersetzung. Ein ausführliches Nachwort der Herausgeberin Aurélia Kalisky beschäftigt sich mit dem „Schreiben in Auschwitz“, Holger Nath reflektiert über das „Übersetzen aus einer ermordeten Sprache“. – Salmen Gradowski kam am 7. Oktober 1944 als ein Führer des blutig niedergeschlagenen Aufstandes des Sonderkommandos ums Leben.

Salmen Gradowski: Die Zertrennung. Aufzeichnungen eines Mitglieds des Sonderkommandos. Aus dem Jiddischen von Almut Seiffert und Miriam Trinh. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Aurélia Kalisky. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 356 Seiten, 25 Euro.

Lebendig nach Hause kommen

(AM) Er ist im wahrsten Sinne schon auf beiden Seiten des Gewehrlaufs gestanden. Er ist ein Schwarzer. In den USA. Manchmal hatte er schon den Finger am Abzug und war kurz davor, einen tödlichen Schuss abzugeben. Andere Male richtete ein weißer Officer die Waffe auf sein Gesicht, und er war dem Tode nahe. 28 Jahre war Matthew Horace ein Cop, in seinem mit Hilfe des Reporters Ron Harris entstandenen Buch Schwarz Blau Blut beleuchtet er das Thema Rassismus und Polizeigewalt in den USA von beiden Seiten. Und das hautnah, von der Front. Nicht aus akademischer Distanz.

Er kennt sie alle: die Helden, die Mörder, die Rassisten, die Dealer, die korrupten Kollegen und die Opfer. Und er kennt die Zusammenhänge. Auch als Cop ist er der schwarze Junge, dem von seinen besorgten Eltern eingeschärft wurde: Egal, wie absurd die Gründe sind, aus denen die Polizei dich anhält, und egal wie schlimm sie dich beleidigen und erniedrigen, füge dich, damit du lebend nach Hause kommst. Als Cop ist er Teil einer noblen und Teil einer menschenverachtend rassistischen Institution. Das alles nennt er beim Namen, geht vor Ort – in Chicago, in New Orleans, in anderen Städten, er nennt beim Namen, was in Ferguson und anderswo passiert ist, er schreibt über die Aufrüstung und die ideologische Ausrichtung der amerikanischen Polizei (siehe dazu auch CrimeMag, 2014: Wenn der Krieg nach Hause kommt.)

Und er verteidigt Black Lives Matter: „Diese Bewegung ist so wenig polizeifeindlich wie die Frauenbewegung nicht männerfeindlich ist und die Bürgerrechtsbewegung nicht weißenfeindlich war.“ In seinem Vorwort beschreibt er, an welch einem Abgrund sich in Sachen Polizeigewalt weiße und schwarze Amerikaner gegenüberstehen.

Dann steigt er hinunter. – Ein sehr starkes Buch. Wichtig.

- Matthew Horace, mit Ron Harris: Schwarz Blau Blut. Ein Cop über Rassismus und Polizeigewalt in den USA (The Black and the Blue. A Cop Reveals the Crimes, Racism, and Injustice in America’s Law Enforcement, 2018). Übersetzt von Volker Oldenburg. Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2019. 272 Seiten, 15,95 Euro.

Tacheles

(AM) Seit 1993 gibt das Leo Baeck Institut Jerusalem den Jüdischen Almanach heraus, knüpft damit an eine von den Nationalsozialisten gewaltsam abgeschnittene Tradition. Erstmals erschien ein Jüdischer Almanach im Jahr 1902. Vielleicht war es also nur eine Frage Zeit, nichtsdestotrotz aber nun doch eine Freude, dass dieses Jahr Sex & Crime. Geschichten aus der jüdischen Unterwelt das Thema sind. Der relativ schmale Band ist äußerst gehaltvoll – vergnüglich und spannend dazu. Herausgeberin Gisela Dachs hat einen illustren Reigen von Beiträgen organisiert.

Der große Michael Wuliger erklärt uns in „Schande fur di Gojim“ anhand der Fälle Bernie Madoff und Harvey Weinstein, warum man sich in der Diaspora mit schwarzen Schafen in den eigenen Reihen so schwer tut. Schimon Staszewski gibt Einblick in das mehr als 3000 Jahre alte jüdische Rechtssystem. Autor Alfred Bodenheimer schreibt über den (und seinen) Rabbi als Ermittlerfigur, Dror Mishani fragt sich, warum es so schwierig ist, einen Kriminalroman auf Hebräisch zu schreiben. Robert Rockaway entführt uns zur „Kosher Nostra“ in den USA, Daniela Segenreich zur europäischen Variante auf die Schwarzmärkte der Nachkriegszeit. Tammy Razi hat zum Umgang der Briten mit jugendlichen Straftätern in Palästina geforscht, für Daniel Wildmann lohnt sich ein näheres Hinsehen auf die Tatort-Folge „Der Schächter“ von 2003. Der Band geht auch nicht Takis Würgers Kolportageroman „Stella“ aus dem Weg, versucht eine Ehrenrettung der israelischen „Eis am Stiel“-Filme als kulturelles Dokument und blickt am Beispiel der sogenannten Stalag-Fiktion auf Sex, Sadismus und Tod in der israelischen Schundliteratur. Der Band beschäftigt sich aber nicht nur mit Vergehen und Verbrechen, er sucht auch Antworten auf die Frage, ob das Judentum die Sexualität befreit oder unterdrückt. Alles sehr, sehr interessant. Ein Bravo nach Tel Aviv.

- Gisela Dachs (Hg.): Jüdischer Almanach – Sex & Crime. Geschichten aus der jüdischen Unterwelt. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. Taschenbuch, 206 Seiten, 20 Euro.

Reich bebildert

(AM) Nein, dies ist kein Beitrag zur Handke-Diskussion, keine Stellungnahme zum Nobelpreis, lediglich ein Hinweis. Die (auch im Preis-Leistungsverhältnis) beste Gesamtschau von Handkes 80 Büchern mit Erzählungen, Romanen, Theaterstücken, Notizen, Essays, Gedichten und Hörspielen bietet der üppige, verschwenderisch bebilderte Katalog Peter Handke. Dauerausstellung Stift Griffen, herausgeben von Katharina Pektor, der Kuratorin der in Handkes Heimatort angesiedelten, im Dezember 2017 eröffneten Dauerausstellung.

Wie die Ausstellung im barockisierten romanischen Stift ist auch das Buch in acht Schwerpunkte gegliedert: Kindheit und Familie, der Ort Griffen, Slowenien, Reisen, lesen, Übersetzen, der Petrarca-Preis, Film und Theater sowie die Dokumentation aller Werke von 1966 bis 2016. Zusammen ergibt das eine Biografie in Bildern, ein Bilder-Lese-Buch und ein Nachschlagewerk hoher Güte. Manus- und Typoskripte, Briefe, Skizzen, Fotos, Fotos, Fotos, Buchumschläge, Plakate und Materialien dokumentieren eine enorme künstlerische Vielseitigkeit, ein reiches Schriftstellerleben., das einst mit frühen Texten für den Rundfunk, mit „Die Hornissen“ (1966), „Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke“ (1966) und „Begrüßung des Aufsichtsrats“ (1967) oder „Das Mündel will Vollmund sein“ (1969) begann. – Der Verlag Jung und Jung, bei dem dieser Katalog erschienen ist, verfügt noch über eine begrenzte Stückzahl. Wer Interesse hat, sollte bald zuschlagen.

- Katharina Pektor (Hg.): Peter Handke. Dauerausstellung Stift Griffen. Verlag Jung und Jung, Salzburg 2017. Klappenbroschur, Fadenheftung, 304 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 29,90 Euro.

Schweigen ist das falsche Rezept

(AM) Mit ihrer eigenen Geschichte vom Tod des Vaters steigt die Autorin C. Juliane Vieregge steigt in dieses Buch und konstatiert: „Uns fehlt eine Kultur des Sterbens. Auch eine des Trauerns.“ Um das gesellschaftliche Schweigen zu durchbrechen, hat sie mit 18 Hinterbliebenen Gespräche geführt, die in ihrem Buch mit vollem Namen dafür einstehen. Es sind Eltern oder Ehepartner, Kinder oder Geschwister, die einen Angehörigen verloren haben, und zwei, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Sie geben dem Tod viele Gesichter: Schrecken, Wut, Verzweiflung, Angst, Verlassenheit, Dankbarkeit und Hoffnung. Der Umgang mit dem Verlust eines nahen Menschen ist schwierig, hat viele Gesichter.

Boris Palmer und Jochen Busse erzählen je über den Abschied vom Vater, Katrin Sass vom Tod ihrer Mutter, Christopher Buchholz über seinen Vater Horst Buchholz, Gisela Getty vom langen Tod ihrer Zwillingsschwester Jutta Winkelmann, es ist ein schöner Text über das Hadern und den Frieden mit sich selbst. Zwei Eltern haben mit dem Unfalltod je eines Sohnes zu kämpfen, andere mit dem Selbstmord eines Bruders. Ilse Rübsteck ist immer noch der allgegenwärtige Tod im Arbeitslager Riga präsent. Joe Bausch berichtet vom Sterben im Knast, dem Tod seines Vaters und von der Hospizbewegung. Lass uns über den Tod reden ist ein intensives, zutiefst humanes Buch. Immer wieder geht es darum, Frieden zu finden. Abschied. Ermutigung. Das alles fängt mit reden an. Die Gespräche sind gehaltvoll, die Autorin hat eine sehr gute Hand gehabt. Das Buch ermutigt, den Tod öffentlich zu machen, ihm einen Platz im Leben einzuräumen. Das minimalistische Cover übrigens bringt den Tod visuell auf den Punkt.

- C. Juliane Vieregge. Lass uns über den Tod reden. Ch. Links Verlag, Berlin 2019. Hardcover, 304 Seiten, 18 s/w Abb., 22 Euro.

Die Neuerfindung der Welt

(AM) „Erzähle mir die Vergangenheit, und ich werde die Zukunft erkennen“, leitet ein Konfuzius-Zitat augenzwinkernd diese immens informative Chronik ein. Es gibt viel zu sehen in Web Design. The Evolution of the Digital World 1990–Today von Rob Ford und Julius Wiedemann. Weit gehaltvoller als es auf den ersten Blick wirkt, ist das auf ultradünnem, glattgestrichenem Papier gedruckte Buch nichts weniger als eine (fast) offizielle Geschichte des Internets seit den Anfängen. Eine gewaltige visuelle Reise.

Ende 1990 hatte Tim Bernes-Lee vom Kernforschungszentrum Cern nahe Genf den ersten Web-Browser online, 1992 dann das erste Foto, es zeigte die Band „Les Horribles Cernettes“. Noch war das Internet aber etwas für wissenschaftliche Projekte, Ende 1993 gab noch weniger als 650 Websites online. 1994 funktionierte die erste Online-Bestellung für Pizza, 1995 waren es bereits 30 000 Webpages und 40 Millionen User. Die „Simpsons“ wurden mit als Erste mit dem FutureSplash-Player animiert, 1997 veränderte Macromedia Flash die Onlinewelt. Heute gibt es 1,3 Milliarden Websites und 52,9 Prozent der Weltbevölkerung hängen am Netz.

Zeit also tatsächlich für eine Chronik. Im ersten Entwurf hatte dieses Buch 1400 Seiten, es auf 640 zu kondensieren war harte Arbeit, hat sich aber gelohnt. Julius Wiedemann, der bei Taschen schon einige Bände über Informationsgrafik vorgelegt hat (CulturMag-Besprechungen hier und hier), und Rob Ford , Pionier von Internet-Awards zur Würdigung von innovativem Web-Design, legen mit diesem prallen Buch ein Standardwerk vor, das noch lange Referenz sein wird. Über 200 Websites illustrieren die Geschichte des Internets von seinen Anfängen bis heute, von Surround-Sound, “drag and drop”, Umblättereffekt zu Videoeinbindung und –Sharing. Und dazu gehören auch Zitate und Erläuterungen, die in die Gedankenwelt der Pixelpioniere blicken lassen, sei es von Flash, Gabocorp, Yugop, Praystation oder 2Advanced.

Die abwechslungsreich gestaltete Bildchronik besteht aus 21 Kapiteln. Für jedes Jahr seit 1998 werden die besten Websites und Anwendungen vorgestellt und aufgezeigt, wie Benutzererlebnis, Benutzerfreundlichkeit und technische Innovation die Entwicklung jenes Kommunikations-Mittels beeinflusst haben, dessen wir uns heute so selbstverständlich bedienen.

- Rob Ford, Julius Wiedemann: Web Design. The Evolution of the Digital World 1990–Today. Verlag Taschen, Köln 2019. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Hardcover, viele Illustrationen, 640 Seiten, 40 Euro.

Holz und Feuer

(AM) „Wo für die meisten Menschen der Spaß aufhört, da geht für mich der Humor erst los.“ Dieser Satz von Heribert Lenz steht als Motto im opulenten Sammelband Titanic – Das endgültige Titel-Buch. 40 Jahre nur verarscht! 40 Jahre Titanic, das sind, so die Selbsteinschätzung: „480 durch feinen Humor geadelte Titel, 444000 herzliche Briefe an die Leser, 4000 komische Kunstwerke, 4 Millionen grenzwertige Witze und Karikaturen, 40000 irre Fotocollagen (Schätzwerte); kurz: 40 Jahre deutsche Geschichte, wie sie hätte sein sollen.“

„Happy Birthday, Schweinesystem“, gratuliert die „Titanic“ im Mai 2009 zu 60 Jahren Grundgesetz, im November 1999 gibt es ein „Aufatmen in Deutschland: Die Mauer wächst nach“, 1984 heißt es „Big Mäc is Watching You“, ein Kamel als röhrender Hirsch illustriert „Die miesen Tricks der Ausländer“, es wird gewarnt: „Tempo 100 – Wenn das der Führer wüßte“. Müssen wir alle sterben fragt der Titel zur „Volksgeisel Tod“. Ans Kreuz genagelt, zeigt der Titel „Woran wir glauben“, einen Zehnmarkschein, und „Der Papst kommt!“ – in einem Schaf. Hatte die von Karl Kraus geschriebene satirische Zeitschrift „Die Fackel“ die Wiener Gemütlichkeit zur Zielscheibe, so ist die „Titanic“ sozusagen das schlechte Gewissen der Bundesrepublik. Ihr Feind immer die Komfortzone(n). Oft geht es gegen Kapitalismus und vor allem das Deutschtum, es gibt viel Kohl und Birne, viel Hitler und Papst, aber auch die roten Strolche oder Genschman (schöner Text von Christian Y. Schmidt zur Entstehung dieses Titels und der Folgen). In der Summe auffällig und wärmend ist die hier versammelte Humanität, ganz im Sinne von Karl Kraus: „Die Satire ist fern von aller Feindseligkeit und bedeutet Wohlwollen für eine ideale Gesamtheit, zu der sie nicht gegen, aber durch die realen Einzelnen durchdringt.“

35 neue Beiträge vieler „Titantic“-Stars runden den gewichtigen Band. Dietmar Dath steuert „Quasi ein Nachwort“ bei, ein Verzeichnis der Titelbild-Ideen und ihrer Gestalter hilft den Ruhm der Jahre gerecht zu verteilen. Anstößiges und Grenzwertiges sind in diesem Band zu Hauf zu finden, denen, die sich aufregen, sei mit Karl Kraus gesagt: „Der Satire Vorstellungen machen, heißt die Verdienste des Holzes gegen die Rücksichtslosigkeit des Feuers ins Treffen führen.“

- Hardy Burmeier, Leonard Riegel, Martina Werner, Tim Wolff (Hg.): Titanic – Das endgültige Titel-Buch. 40 Jahre nur verarscht! Mit Klassikern und neuen Exklusivbeiträgen aller Titanic-Stars. Verlag Antje Kunstmann, München 2019. Hardcover, 416 Seiten, 40 Euro.

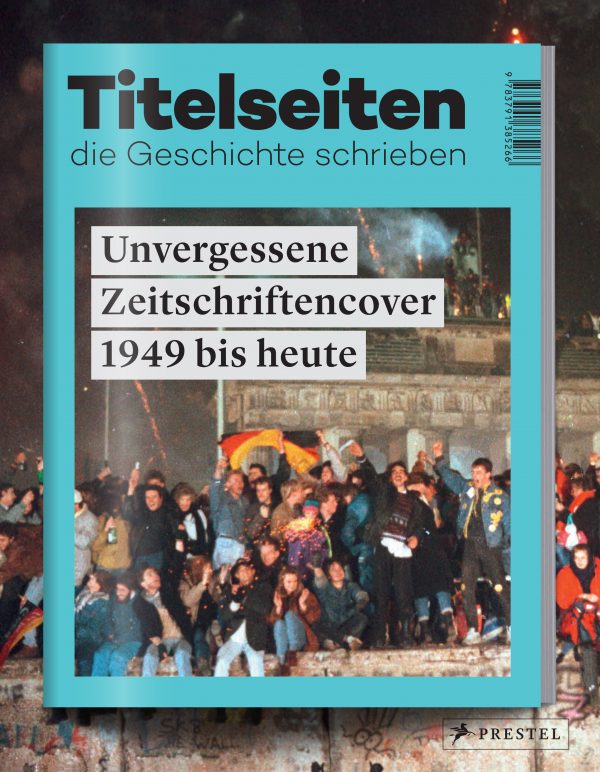

Zeitreise am Kiosk

(AM) 1989 ist es das berühmte „Titanic“-Cover mit „Zonen-Gabi (17) im Glück (BRD): Meine erste Banane“, mit dem das Jahr der deutschen Wiedervereinigung seinen Wiederhall in Titelseiten, die Geschichte schrieben. Unvergessene Zeitschriftencover 1949 bis heute findet. Für 1952 ist es die Farb-Illustrierte „das ufer“ mit der jungen Königin Elisabeth II. zu Pferd, 1954 sind es Kapitän Fritz Walter, Torwart Turek und Trainer Sepp Herberger als Fußball-Weltmeister auf der „Quick“. Spielerprämien damals übrigens: 1200 D-Mark, ein Goggomobil-Motorroller, ein Fernseher und ein Geschenkkorb von Maggi. 1955 zeigt die „bunte Illustrierte“ einen melancholischen Kriegsheimkehrer mit glücklicher Mutter und verkündet stolz: „Jetzt 13 Farbseiten.“ 1972 hat „Jasmin“ Hannelore Elsner auf dem Cover, und dazu „Ein wichtiges Thema: Der Unterleib der Frau“, 1984 – der Brexit lässt grüßen – titelt „Der Spiegel“ im März „Thatcher gegen Europa“, das Jahres-Zitat stammt von ihr heißt „I want my money back!“, die Überschrift dazu: „Extrawurst und Ausnahmefrau“. 2019 ist es der „stern“ mit einem Greta-Thunberg-Cover, klein dazu „Der Spiegel“ mit dem Abschied von Karl Lagerfeld.

Eine aus Richard Viktor Hagedorn, Philip Hontschik und Nicola von Velsen bestehende Redaktion hat für diesen informativen Band für jedes Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 ein exemplarisches Cover ausgewählt, manchmal liefern ein oder zwei kleiner abgebildete Alternativkandidaten sozusagen die zweite und dritte Themenstrophe des Jahres. Dazu kommen je ein prägnantes Zitat aus dem jeweiligen Jahr und ein kurz gehaltener Text (Autor: Philip Hontschik), der in kondensierter Form das Jahr und das Thema zusammenfasst.

Solch ein zugespitzter Streifzug durch 70 Jahre ist eigentlich ein heikles Unterfangen, aber er funktioniert, wenn auch im Lauf der Jahre die Cover-Dominanz von „stern“ und „Spiegel“ immer deutlicher zu Tage tritt. Auch das gehört zur deutschen Mediengeschichte. Am Ende des Buches gibt es die Cover in einer Übersicht, das ist noch einmal eine Zeitreise.

- Philipp Hontschik: Titelseiten, die Geschichte schrieben. Unvergessene Zeitschriftencover 1949 bis heute. Prestel Verlag, München 2019. Hardcover, 192 Seiten, 100 farbige Abbildungen, 32 Euro.

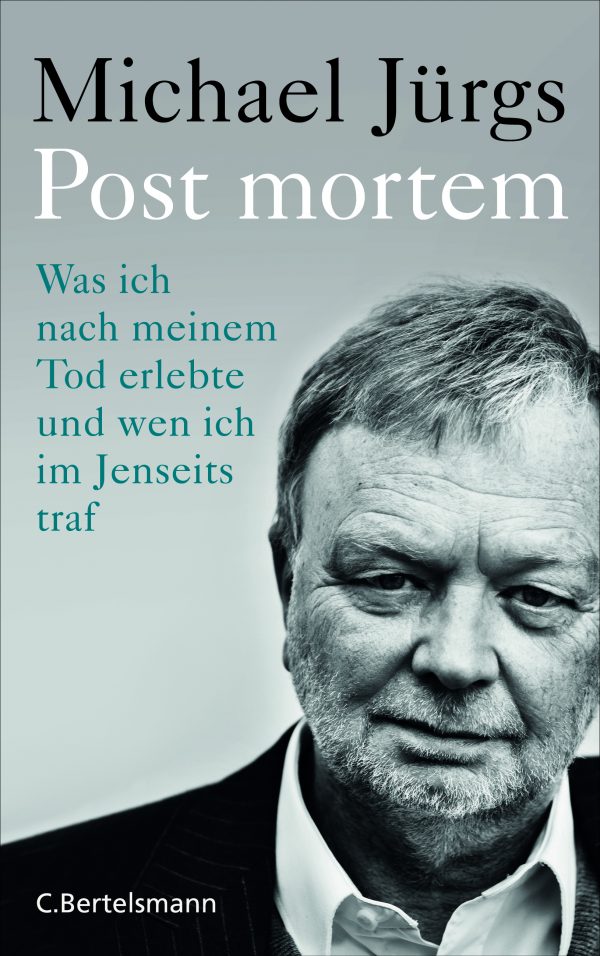

Mit Fassbinder im Archiv

(AM) Als Toter ist es einfach, verrückt zu sein. „Verrückt hat hier grundsätzliche eine andere Bedeutung. Die Koordinaten des früheren Daseins sind verrückt worden und haben nichts mehr zu tun mit verrückt im Sinne von geisteskrank … Verrückt sein nach dem Tod ist eher vergleichbar mit dem Verrücken von Möbeln. Daran wirst du dich schnell gewöhnen.“ So bläut es ihm – nach allerlei Präliminarien – auf Seite 92 der tote Bruder ein. „Ich starb im November. Draußen war es dunkel. Daran kann ich mich erinnern“, beginnt Michael Jürgs seine höchst unüblichen Memoiren Post mortem. Was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf.

Tote zu besuchen, auch seien sie schon lange tot, ist recht einfach im Jenseits. Nach Picasso steht Gutenberg ganz oben auf der Wunschliste, denn ohne den Erfinder des Buchdrucks hätte der Herzblut-Reporter und ehemalige Chefredakteur des „stern“ sich wohl einen anderen Beruf suchen müssen. Jetzt aber hat er – nach einem reichen, vollen Journalistenleben – „einen Tumor als Untermieter“, Bauchspeicheldrüsen-Krebs. Eine „deadline“ im ganz buchstäblichen Sinn. Jürgs schreibt dagegen an, beendet das Buch etwa zwei Wochen vor seinem Tod (am 4. Juli 2019) im Alter von 74 Jahren. – Es ist die seltsamste Autobiografie, die ich je gelesen habe. Das kann man mögen oder lassen. Vergnüglich aber ist es. „Wer nichts mehr schreibt, ist in der Branche lebend schon abgeschrieben. Also so gut wie tot“, heißt es auf Seite 266. „Wer schreibt, der bleibt, heißt es. Daran glauben Journalisten.“

Also schreibt Jürgs bis zuletzt wie wild, durchstreift das Jenseits, das zueinem Gutteil sein Diesseits war, besucht alte Gesprächspartner. Rock n Roll darf nicht fehlen, eine All-Star-Band aus Janis Joplin, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Michael jackson, Elvis Presley, John Lennon, Amy Winehouse, Leonard Cohen, David Bowie, Whitney Houston, Marvin Gaye, Maurice und Robin Gibb spielt auf. Jürgs ist bei Kohl im Kanzlerbungalow und Bill Clinton im Weißen Haus, beim „Rolling Stone“ in San Francisco – Romy Schneider aber und die drei Tage in Quiberon, wenn ich es denn nicht überlesen habe – erwähnt er nicht. Nebenbei fallen viele kleine Anekdoten an, etwa die über den Studenten-Archivjob bei der „Süddeutschen Zeitung“, Artikel ausschneiden und aufkleben, Uschi Obermeier war mit dabei – und Fassbinder.

- Michael Jürgs: Post mortem. Was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf. C. Bertelsmann Verlag, München 2019. Hardcover, 272 Seiten, 22 Euro.

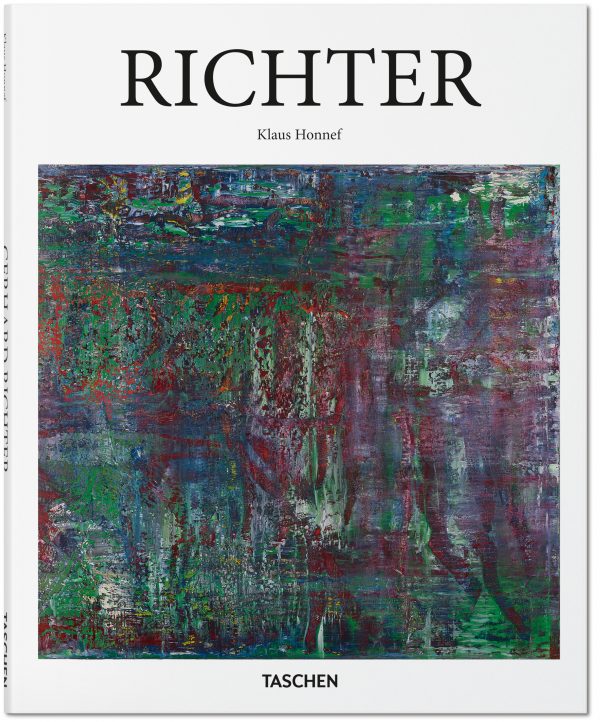

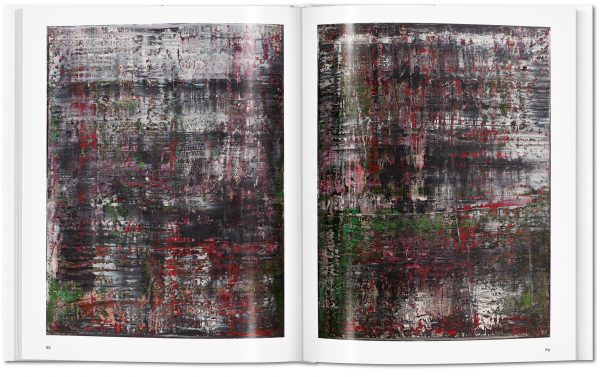

Größte Kunst für kleinstes Geld

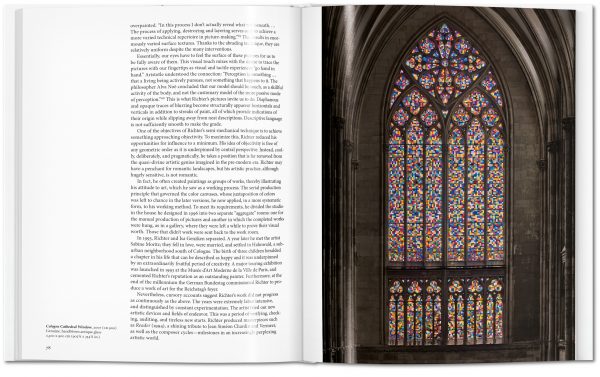

(AM) „Schluss mit teuren Kunstbüchern“ lautete das Motto, als der Kölner Verlag Benedikt Taschen 1985 mit einem Band über Picasso die erste Eigenproduktion auflegte. Das Buch wurde ein Riesenerfolg, ermöglichte weitere Experimente. Längst ist Taschen aus keinem Kunstmuseum der Welt mehr wegzudenken und die „Kleine Reihe Kunst“ jetzt schon bei Band 200 angelangt. Dieses Jubiläum wird – standesgemäß – mit Richter gefeiert. Autor ist der Kunstkritiker und Kurator Klaus Honnef. Der besorgte schon 1969 Gerhard Richters erste Ausstellung, war Mitorganisator der documenta 5 und 6 und hat für mehr als 500 Ausstellungen verantwortlich gezeichnet. Ein Experte also durch und durch, Fototheorie inklusive – und er kann schreiben. Klar und verständlich. Dazu, wie bei einem Künstler wie Gerhard Richter angebracht, mit Wissen und Gespür um die politische Dimension von Kunst.

Gedichte nach Ausschwitz sind zwar möglich, aber Bilder? Richter hat dem Verhältnis von Malerei und Wirklichkeit neue Horizonte aufgestoßen, buchstäblich auch die Grenzen von Fotografie und Malerei verwischt. Der RAF-Zyklus ist weltbekannt. Sein Ölbild „Onkel Rudi“, das die Verstrickung der eigenen Familie ins Dritte Reich thematisiert, entstand bereits 1965. Vorlage war eine Fotografie eines eigenen Onkels, des Bruders seiner Mutter, der 1944 als Soldat in der Normandie an der Front fiel. Richter beteiligte sich damit 1967 an der vom Berliner Galeristen René Block aus Anlass des 25. Jahrestages der Zerstörung von Lidice organisierten Ausstellung „Hommage a Lidice“. Richters Birkenau-Bilder wurden erstmals 2015 ausgestellt. (Dieser Schreckensort ist auch der von Salmen Gradowkis „Die Zerteilung“, siehe hier weiter oben.)

Prägnanter als mit diesem Kunstband kann man Richter nicht umreißen. So viel kompakt Substantielles über diesen Künstler war nie, schon gar nicht für sagenhafte zehn Euro. Noch günstiger ist nur – was ich gerne mit Köln-Besuchern tue – ein Gang in den Kölner Dom, in dem Gerhard Richter 2007 ein großes Kirchenfenster gestaltet hat. Zum Niederknien schön.

- Klaus Honnef: Gerhard Richter. Kleine Reihe Kunst, Band 200. Verlag Taschen, Köln 2019. Deutsche Ausgabe. Hardcover, Format 21 x 26 cm, 96 Seiten, 10 Euro.