Alf Mayer (AM), Hans Helmut Prinzler (hhp) und Thomas Wörtche (TW) über:

Götz Aly: Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten

Reiner Boller: Kiemenmensch, Außerirdische, Riesenspinnen und andere Kreaturen

Braunmüller, Fredsted, Pohlmeyer (Hg.): Pfingsten. Theologische, kulturhistorische und sprachwissenschaftliche Zugänge

Depeche Mode by Anton Corbijn

Marc Engelhardt: Baobab

Hektor Haarkötter: Notizzettel

Anton Kaes: M

Philipp Knauss: Die 11 Erzählkonzepte

Kulleraugen, Nr. 54: Konfetti im Büro oder Die allerletzte „CeBIT“

David G. Marwell: Mengele. Biographie eines Massenmörders

Alec MacGillis: Ausgeliefert. Amerika im Griff von Amazon

Mittelweg 36: Widerständigkeit

Pier Paolo Pasolini: Der Zorn

Karin Schneider: Tauben

Brad Stone: Amazon unaufhaltsam

Zentraler Begriff

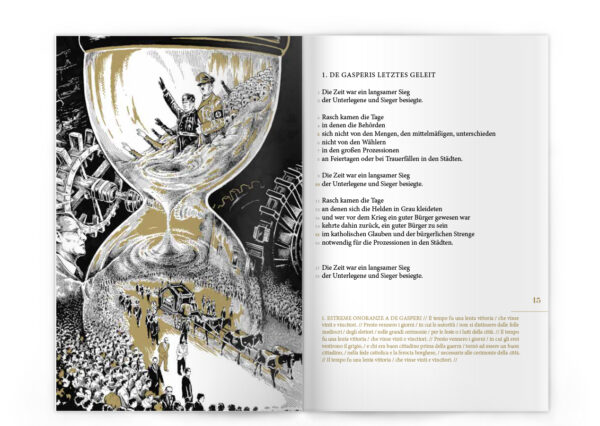

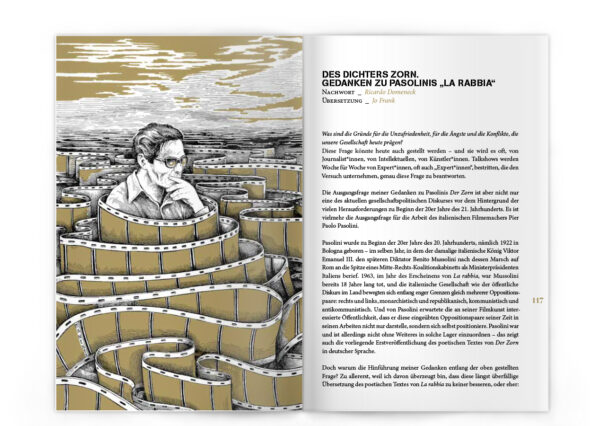

(AM) Einer, wenn nicht der zentrale Begriff, der die komplexen Gefühle der Gegenwart zusammenzufasst, ist der Zorn. Der italienische Filmautor und Dichter Pier Paolo Pasolini hat sich bereits 1963 damit befasst. Sein Film „La Rabbia“ entstand aus dem Nachdenken über Unzufriedenheit, Furcht, Kriegsangst und Krieg, und sollte – weil alleine zu radikal – mit einem Film von Giovanni Guareschi, dem Regisseur von „Don Camillo und Peppone“ gekoppelt werden. Ausgerechnet der erregte wegen des angeblich rassistischen Inhalts öffentlichen Protest, worauf das ganze Werk für längere Zeit in der Schublade verschwand.

Jetzt, übersetzt von Anna Giannessi und Jo Frank und illustriert von Guglielmo Manenti, liegt das Drehbuch für Der Zorn in einer wunderbar bibliophilen, aber dennoch günstigen Ausgabe der Edition Revers aus dem Verlagshaus Berlin endlich auf Deutsch vor. Pasolini erfand hier ein neues Genre: Film als ideologisch-poetischer Essay. Auf der Bildebene konnte er auf eine ungeheure Materialmenge zurückgreifen: 90.000 Meter Wochenschaufilme, an die sein Produzent billig gekommen war. Die 50 Minuten des Films entsprechen einem Auswahlverhältnis von etwa 1:66.

Die Stücke wurden so montiert, „daß sie einer idealen chronologischen Linie folgen, deren Bedeutung ein Akt der Empörung gegen die IRREALITÄT der bürgerlichen Welt und ihre historische Unverantwortlichkeit ist“ (Pasolini). Der Filmtext ist mehr als fünfzig Jahre später immer noch hochaktuell: Pasolinis lyrischer Essay stellt Fragen nach Hunger, Ungerechtigkeit und Rassismus in einer Welt, die von kolonialen und postkolonialen Unruhen geprägt ist. Und nebenbei ist es ein wunderschönes Buch. Eine Kostbarkeit.

Pier Paolo Pasolini 1922–1975: Der Zorn. Deutsch von Anna Giannessi (auch Herausgeberin) und Jo Frank, illustriert von Guglielmo Manenti, Nachwort von Ricardo Domeneck. Edition Revers im Verlagshaus Berlin, 2020. 132 Seiten, 24,90 Euro.

Ich denke, also notiere ich

(AM) Willie Sutton, den Robert Redford in „Ein Gauner & Gentleman“ verkörperte, plante seine Banküberfälle minutiös, und zwar mit Hilfe eines je eigens gekauften Notitzblocks, den er mit zahlreichen Beobachtungen füllte, dafür auch Buntstifte und Lineale verwendete, Angestellte belauschte und ausspähte, sie dann im Akt sogar mit Namen ansprechen konnte. Seine 37 Überfälle sind Thema in Notizzettel, der ersten Kulturgeschichte dieses nur scheinbar unscheinbaren Mediums. Hektor Haarkötter, Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, liefert gleichzeitig die Philosophie dazu, hat sich viele Gedanken – und gewiss auch Notzen – gemacht. Notizzettel sind für ihn schriftliches Denken. Was auf einem Zettel steht, nimmt keinen Platz mehr in den Gedanken ein. Niklas Luhmann, einmal nach dem Geheimnis für seine unglaubliche Produktivität gefragt, antwortete er, dass er ja nicht allein denke, sondern ja seinen Zettelkasten als zweites Gehirn habe.

Leonardo da Vinci hinterließ ganz 15 ihm zuzuordnende Gemälde, aber über 10.000 Notizen. Gutenbergs neues Medium faszinierte ihn, gerne hätte er aus seinen unzähligen Zetteln ein gebundenes Buch gemacht. Haarkötter ist das mit seinen Funden zu diesem schier unerschöpflichen Thema gelungen. Er spannt den Bogen von da Vinci bis Kant, Luhmann, Wittgenstein, Astrid Lindgren, Robert Walser, Georg Christoph Lichtenberg, Arno Schmidt, Herta Müller und tausend anderen. Dieses dicke Buch bietet sinnliche, sinnstiftende Wissenschaft im Übermaß. Fröhliches Notieren.

Hektor Haarkötter: Notizzettel. Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert. S. Fischer Wissenschaft, Frankfurt 2021. 590 Seiten, 20 Abb., 28 Euro.

Wir machen eine Reise

(hhp) Ein Lehrbuch für Studierende, Profis und Filminteressierte, das in die Prinzipien des filmischen Erzählens einführt. Philipp Knauss öffnet elf Schubladen der Narration. 1. Die Gewusst-Wie-Geschichte: Das schafft der nie! 2. Die Plausibilisierung: Was zur Hölle ist hier los? 3. Die Liebes-geschichte: Zwei Menschen. 4. Die Hermetische Welt: Ich muss hier raus! 5. Worldbuilding: Wir machen eine Reise in ein fernes Land. 6. Whodunit: Da wäre ich nie drauf gekommen! 7. Die Was-Wäre-Wenn-Prämisse: Es war einmal. 8. Der Historische Film: Es war einmal. 9. Die Exploitative Geschichte: Ich will es sehen! 10. Filme mit übergeordnetem Zweck: Kann man machen. 11. Synthetische Narration: Los hier ist die Hölle zur was?

Zu allen elf Konzepten wird die Zahl der Titel in der Top-250-Liste bei imdb.com genannt. Die meisten (91) findet man bei der Was-Wäre-Wenn-Prämisse, die wenigsten (0) bei Filmen mit übergeordnetem Zweck. Gefühlt 200 Filme werden im Text für die unterschiedlichen Erzählzusammenhänge als Beispiele herangezogen. Interessante Lektüre. Man kann viel daraus lernen.

Philipp Knauss: Die 11 Erzählkonzepte. Narration von Filmen entwickeln und verstehen. UVK Verlag, München 2020, utb 5449. 316 Seiten, 24,90 Euro. – Zu Hans Helmut Prinzlers außergewöhnlicher Internetseite, explizit Filmbuchbesprechungen gewidmet, geht es hier.

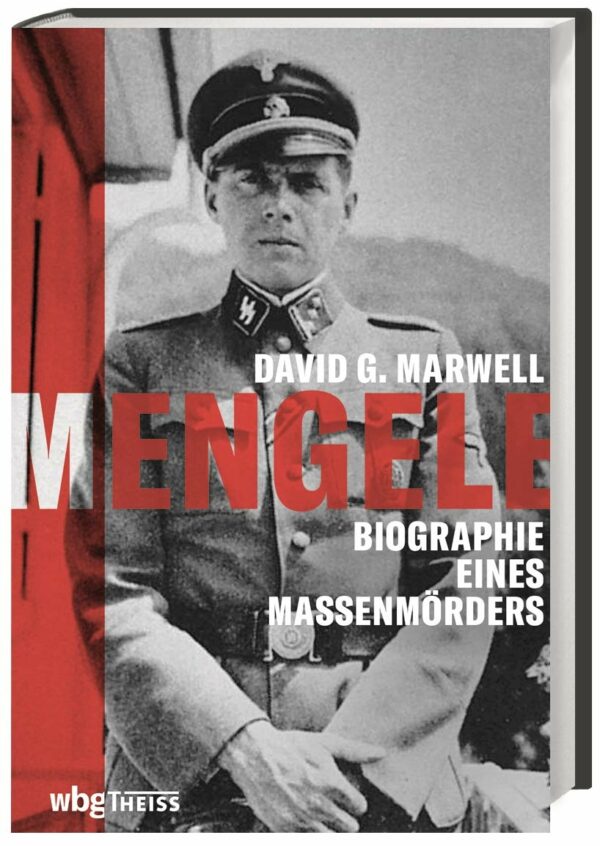

Er kam davon

(AM) Das hat sich mir nie aus dem Gedächtnis gelöscht: mit welch großen Lettern der Name MENGELE völlig ungeniert durch Süddeutschland chauffiert wurde: auf Traktoranhängern, Ladewagen, Mähdreschern und Miststreuern. Dr. Josef Mengele entstammte einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie im bayrisch-schwäbischen Günzburg, Spezialität Agrarmaschinen. In den 1930ern stieg das Unternehmen zu einem der größten Hersteller von Dreschmaschinen auf, am 11. Oktober 1932 stellte die Firma ihre Fabrikhalle Adolf Hitler für einen Wahlkampfauftritt zu Verfügung. Nach dem Krieg wuchs die Belegschaft auf fast 2000 Mitarbeiter an, zwischen 1958 und 1963 wurden alleine 50.000 Stück Miststreuer der Marke „Doppel-Trumpf“ ausgeliefert. Der Firmenname blieb bis 2011 bestehen, dann wurde daraus Lely.

In meiner Schulkarriere, unter anderem als einziger Bauernsohn und Externer in einem Internat voller Industriellensöhnchen, hatte ich es mit einem Neffen des berüchtigten KZ-Arztes zu tun. War nicht angenehm. Mein erstes Jahr als Zeitungsvolontär verbrachte ich in Günzburg, bekam mit, wie unserer Redaktion immer wieder Grenzen gesetzt wurden, wenn es an Berichte über die Suche nach dem irgendwo in Südamerika versteckten Kriegsverbrecher und mögliche Heimatbesuche ging. Gegen die Nestbeschmutzung protestierte energisch dann immer auch vorne dran die IG Metall. Mit Mengele also habe ich noch Rechnungen offen.

David G. Marwell und seine Recherche Mengele. Biographie eines Massenmörders hat mir jetzt dabei geholfen, das als „Todesengel von Auschwitz“ in die Geschichte eingegangen Scheusal zu entmythologisieren. Ich möchte lieber nicht wissen, für wie viele Albträume dieser sogar in die Populärkultur eingegangene Name verantwortlich war, diese zur Horrorgestalt gewordene Verkörperung des Holocaust wie auch des Versagens der Justiz, die seiner nie habhaft werden konnte – oder wollte. Gregory Peck verkörperte ihn in „The Boys from Brazil“, Laurence Olivier in „Marathon Man“, Charlton Heston in seiner letzten Filmrolle, dem italienisch-brasilianisch-ungarischen Drama „My Father, Rua Alguem 5555“, das nie in die Kinos kam und in dem ein völlig durchgeknallter Thomas Kretschmann Mengeles Sohn Rolf spielt.

Marwells Buch bleibt jenseits solcher Fieberträume, der Historiker gehörte im Office of Special Investigations (OSI) des US-Justizministeriums zum Team einer internationalen Ermittlung, die Mengele finden und vor Gericht bringen sollte. Anhand von neu zugänglichem Quellenmaterial zeichnet das beeindruckende Buch nicht nur die Karriere eines deutschen Akademikers und Arztes nach, bei der die Banalität mit das Erschreckendste ist, sondern auch das Versagen der Weltgemeinschaft, das ein solches Monster in Frieden sterben ließ. Mengele arbeitete sogar an einem autobiographischen Roman.

David G. Marwell: Mengele. Biographie eines Massenmörders (Mengele: Unmasking the “Angel of Death“, 2020). Aus dem Amerikanischen von Martin Richter. wgb Theiss, Darmstadt 2021. 428 Seiten, 28 Euro.

Der wichtigste deutsche Film

(hhp) Vor 90 Jahren, im Mai 1931, wurde der Film M von Fritz Lang in Berlin uraufgeführt. Er gilt bis heute als der künstlerisch bedeutendste der deutschen Filmgeschichte. Als 1995, zum hundertsten Geburtstag des Films, eine Umfrage unter Historikerinnen, Historikern und Filmschaffenden nach den wichtigsten deutschen Filmen veranstaltet wurde, stand er mit weitem Abstand auf Platz 1. Daran hat sich auch 25 Jahre später nichts geändert. Die ästhetischen Qualitäten dieses frühen Tonfilms und seine gesellschaftliche Relevanz verbinden sich zu einem Meisterwerk.

Vor zwanzig Jahren hat der Filmhistoriker Anton Kaes in der Reihe „BFI Film Classics“ eine herausragende Analyse des Films publiziert. Sie ist jetzt in einer überarbeiteten Neuauflage erschienen. In seinem aktuellen Vorwort stellt der Autor den Bezug zu heute her: „Returning to M in the Summer of 2020 has been an uncanny experience. The invisible threat of the coronavirus pandemic, the eruption of protests against racism and police violence, the open assaults on democracy and human rights, and the flood of fake news have generated a paranoid atmosphere in which Lang’s film resonates in strangely familiar ways. From the distance of nearly a hundred years, M touches us as it envisions the vulnerability of the democratic order, the breakdown of communal civility and the nefarious uses of modern media. By rendering the stress points of an anxious community visible, Lang’s film offers an unflinching diagnosis of a society in crisis, then and now. In this way, M serves as a powerful parable that helps us recognise the present in the light of the past.“ (S. 12). Unbedingt lesenswert.

Anton Kaes: M. British Film Institute, BFI Classics, 2nd Edition. 112 Seiten, 60 Abb., GBP 10,79.

Überlegenheitswahn

(TW) Während ich diesen Text schreibe, geht die Meldung durch die Medien, dass Deutschland endlich die Massaker an den Herero und Nama in Namibia (damals: Deutsch Südwest) als Völkermord anerkennt. Immerhin. Aber es bleibt noch viel zu tun. Deutsche Kolonialherren wüteten auch in der Südsee. Ein Viertel von Neuguinea und das Bismarckarchipel bildeten von 1884 – 1914 „Deutsch-Neuguinea“. Dort gab es Gold zu holen, Phosphat, Kakao, Kopra, Perlen und Perlmutt. Bismarcks Kolonialprogramm sah vor, dass deutsche Pflanzer, Kaufleute und Missionare jederzeit um militärische Hilfe bitten konnten, wenn sich die einheimische Bevölkerung zur Wehr setzte oder wenn zumindest ihr Verhalten als Widerstand interpretiert werden konnte. Wie man mit den Menschen umging, das wurde den Kolonialisten vor Ort überlassen. Das probate Mittel dieser militärischen Unterstützung war „die Strafexpedition“, ausgeführt von Kanonenbooten, schnellen Fregatten und Marineinfanterie. Ziel: Die Vernichtung der Lebensgrundlagen – d.h. zu Klump geschossene Dörfer, in Brand gesetzte Ernten und Pflanzungen, zerstörte Boote (das Verkehrsmittel überhaupt in der Insel- und Atollwelt der Südsee – und schließlich die Ermordung von Menschen. Das Ganze ohne Reue oder schlechtes Gewissen, stolz in der Presse als Akt der „Zivilisierung“ gefeiert, basierend auf einem tief internalisierten Überlegenheitswahn der weißen Menschen gegenüber den „primitiven und heidnischen Völkern“.

Der Historiker und Antisemitismus-Forscher Götz Aly kann diese Vorgänge besonders gut und wirklichkeitsgetreu schildern, denn sein Urgroßonkel Johannes Aly war Militärgeistlicher der Kaiserlichen Kriegsmarine und in dieser Funktion Bordpfarrer der Korvette S.M.S. Elisabeth, die an solchen „Strafexpeditionen“ beteiligt war.

Eines dieser Atolle am Rande des Archipels sind die Hermit-Inseln, deren größte, gerade mal 6 Quadrakilometer, Luf heisst. Auch Luf wurde von einer Strafexpedition plattgemacht, später erfand man das irre Narrativ, die Bevölkerung habe selbsttätig beschlossen, aus Erbitterung über die Widrigkeiten der Zeitläufte freiwillig auszusterben. Und von Luf stammt eben das Prachtboot, das seit 2018 das „Glanzstück“ des Humboldt Forums sein soll, also der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört. Raubkunst pur, wie so viele andere Kulturgegenstände, die die Kolonialmächte überall auf der Welt zusammenrafften, damit den nationalen Glorienschein aufpolierten und zudem prächtige Geschäfte machten (zur Geschichte und Tradition dieser imperialistischen Praxis seien die Arbeiten von Bénédicte Savoy dringend empfohlen).

Götz Aly schildert detailgenau, wie das Boot nach Berlin kam, und vor allem, wie – inmitten einer seit geraumer Zeit glücklicherweise virulenten Diskussion über Raubkunst en general (etwa: Benin Bronzen) – deutsche Kulturpolitik „abenteuerliche“ Verschleierungstaktiken und Fake-Narrative aufbietet, um ihre hartleibige Weigerung „alle verfügbaren Daten über die Herkunft der kolonial hochbelasteten Objekte ohne Wenn und Aber allgemein zugänglich zu machen“ zu begründen. Denn dabei würde sich klar und offiziell herausstellen, was jedem aufmerksamen Beobachter sowieso evident sein müsste: „.. während Europäer die ethnographischen Schätze `retteten“, um damit zu handeln, Wohnzimmer, Missionskläster und Museen zu schmücken, verpassten dieselben Europäer den Gesellschaften und Kulturen, die derart beeindruckende handwerkliche und künstlerische Werke hervorgebracht hatten, kaltherzig, gewinnsüchtig und unwiderruflich den Todesstoß“. Das aber, so kann man den Eindruck haben, würde, weit über Restitutionsfragen, derart substantiell an den Fundamenten unserer Gesellschaft und deren vielbeschworenen „Werten“ rütteln, dass Tricksen, Täuschen, Schönreden und Verschleiern immer noch die probaten Strategien sind. Man kann, wenn man will, dieses Verhalten auch auf andere „Werte“ hochrechnen.

Götz Alys Buch ist wütend und macht wütend.

Götz Aly: Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021. 235 Seiten, 21 Euro.

Die älteste Tugend

(AM) Ein Zitat von Oscar Wilde führt die neue Ausgabe von Mittelweg 36 an: „Jeder, der sich mit der Geschichte befasst hat, wird bestätigen, dass Auflehnung die älteste Tugend des Menschen ist. Allein durch Auflehnung wurde Fortschritt möglich, durch Auflehnung und Aufsässigkeit.“

Die von uns geschätzte Zweimonats-Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung beschäftigt sich in ihrem zweiten Heft des Jahres mit Widerständigkeit. Wie immer in den Publikationen dieses Instituts ist das Sozialforschung in der Praxis, anschaulich und welthaltig, eben deshalb außerhalb des wissenschaftliches Diskurses von Belang. Sebastian Köthe beschäftigt sich mit „Hungerstreik als body politics. Politiken des Körpers und des Bildes in Guantánamo Bay“. Thomas Lindenberger zeigt, wie sich ein Ingenieur dem SED-Staat undienlich machte, Astrid Kusser Ferreira untersucht Lynching-Fotografien als Instrumente politischer Auseinandersetzung um 1900. Georges Didi-Huberman Flugblätter als Medien der Mobilisierung. „Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand“, postulierte Michel Foucault. Jan Philipp Reemtsma vertieft das mit einem Essay über Zivilcourage.

Mittelweg 36: Widerständigkeit. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Heft 2, April/ Mai 2021. 142 Seiten, 12 Euro.

Wenig schmeichelhaft

(AM) Eine der Kategorien, unter denen der Verlag dieses Werk verschlagwortet, lautet: „Tatsachenberichte – Helden, Abenteuer, Überleben“. Jeff Bezos dürfte dieses Buch kaum gefallen, es ist keine Heldensaga. In Amazon unaufhaltsam beschäftigt sich Brad Stone, einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten der USA, jetzt bereits zum zweiten Mal ausführlich, detailgenau und ohne Feigheit vor Königsthronen damit, Wie Jeff Bezos das mächtigste Unternehmen der Welt erschafft, so der Untertitel. Es gibt wohl keinen zweiten Autor, der so konsequent dem Online-Riesen aus Seattle hinterher recherchiert. Als Motto wählte Stone sich dazu dieses Mal ein Zitat aus John Steinbecks „Die Straße der Ölsardinen“, it pretty much says it all: „Alles was wir an Menschen bewundern: Edelmut, Güte, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Anstand, Mitgefühl, Herz führen in unserem Gesellschaftssystem nur zu Fehlschlägen. Während alle Eigenschaften, die wir angeblich verachten, Härte, Rachsucht, Selbstsucht und Charakterlosigkeit, zum Erfolg beitragen. Jenen guten Eigenschaften gilt die Bewunderung der Menschen, doch was sie mit Vorliebe produzieren, sind diese grundschlechten.“

Aus dem „Everything Store“ (deutsch der „Der Allesverkäufer“) Brad Stones erstem Amazon-Porträt von 2013 ist längst ein Moloch geworden, der seine Konkurrenten skrupellos vom Feld räumt und in sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens vordringt, wie Beispiel über Beispiel klar macht. In Jeff Bezos Imperium (dem gerade für lächerliche 8,5 Milliarden Dollar das Hollywood-Studio MGM samt 50 Prozent des James Bond-Franchises zugefügt wurde) wird ein Expansionszug nur dann eingestellt, wenn klar ist, dass es sich um CRaP handelt – firmenintern für „Can’t Realize a Profit“, wird nie profitabel.

„Bloomberg“-Journalist Stone verlor wegen seines ersten Amazon-Buchs den direkten Zugang zu Bezos. Distanz aber lässt bekanntlich klarer sehen und der Autor hat eben bei aktuellen und ehemaligen Führungskräften, Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden und Kritikern recherchiert, serviert einen ungeschmeichelten Blick. Die Frage, ob es besser für die Welt ist, wenn es Amazon gibt?, lässt er offen. Aber für ihn ist klar: Ein Zurück gibt es nicht mehr.

Brad Stone: Amazon unaufhaltsam (Amazon Unbound. Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire, 2021). Aus dem Amerikanischen von Ariane Böckler, Bernhard Josef, Inge Wehrmann, Claudia Arlinghaus. Ariston Verlag, München 2021. 540 Seiten, Hardcover, 26 Euro.

Weckruf

(AM) Zu Henry Fords Philosophie gehörte es, seine Arbeiter so gut zu bezahlen, dass sie sich einen Ford Modell T erarbeiten konnten. Jeff Bezos Unternehmen bekämpft Gewerkschaften, wo es nur geht und bietet nur prekäre Arbeit: der amerikanische Traum in Fetzen, das Buchcover trifft es gut. Neulich sah ich einen Bericht mit kilometerlangen Lkw-Kolonnen vor einem (deutschen) Amazon-Verteilzentrum, die osteuropäischen Fahrer mit Dumpinglöhnen abgespeist, teils eine Woche am Straßenrand in der Warteschlange; unwürdigste Bedingungen, aber eben außerhalb des Firmengeländes und angeblich nicht Amazons Sache. Bereits 2018 überschritt das krakenhafte Unternehmen den notierten Börsenwert von 1 Billion Dollar; Corona bescherte dem Moloch einen weiteren weltweiten Boom.

ProPublica Journalist Alec MacGillis, der 2014 mit „The Cynic: The Political Education of Mitch McConnell“ ein vernichtendes Politikerporträt vorlegte, hat zehn Jahre an seinem Buch Ausgeliefert. America im Griff von Amazon recherchiert. Es ist kein Blick ins Innenleben – das erledigen gerade Brad Stone (siehe hier weiter oben) oder, spezifischer was Arbeitsbedingungen angeht, Emily Guendelsberge’s “On the Clock” (2019). Was MacGillis leistet, ist eine gesellschaftliche Diagnose. Während es in Seattle Cafés gibt, in denen für Hunde gekocht wird und die Immobilienpreise ins Unerschwingliche geklettert sind, verarmen anderswo ganze Landstriche – von wegen „Arbeitsplätze“. Ich selbst war mit dänischen Journalistenkollegen schon mehrmals in Nordhessen unterwegs, wo der Krake außerhalb Bad Hersfeld ganze Hügel okkupiert. „Dich erwarten praktische Trainings, ein Stundenlohn von mind. 11,73 € (brutto)“, wird hier geworben. Super. Und davon kann man leben?

MacGillis zeigt mit vielen, vielen Geschichten und Reportagen vor Ort, wie die Geschäftspraktiken von Amazon die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufreissen, wie das Geschäftsmodell Amazon den gesellschaftlichen Zusammenhalt eines ganzes Landes krebsartig angreift und zerstört. Zeigt den „menschlichen Faktor“. Es ist ein Weckruf.

Alec MacGillis: Ausgeliefert. Amerika im Griff von Amazon (Fulfillment: Winning and Losing in One-Click America, 2021). Aus dem Englischen von Tobias Schnettler und Bert Schröder. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2021. 448 Seiten, 26 Euro.

Theaterbühne der Natur

(AM) Meinen ersten Baobab sah ich an einem ausgetrockneten Flussbett im australischen Outback. „Dead rat tree“ nennen ihn die Aussies, Baum der toten Ratten. Dies, weil die an den Ästen hängenden Früchte, solch einen Eindruck erwecken. Auch im Landesinneren von Tasmanien traf ich Baobabs an, sie sind tatsächlich mit denen Afrikas verwandt. Der langjährige Afrikakorrespondent Marc Engelhardt widmet diesem mystischen Baum jetzt ein Portrait in der von Judith Schalansky herausgegebenen Reihe Naturkunden – für mich neben der Anderen Bibliothek das schönste verlegerische Unternehmen auf unserem Buchmarkt (ein Interview mit Judith Schalansky bei uns hier, ein Portrait der Reihe hier).

Der riesige, unförmige Baum, der aussieht, als sei er auf der Theaterbühne der Natur mit den Wurzeln gen Himmel gewachsen, bietet den Menschen südlich der Sahara nicht nur Nahrung, sondern auch einen schier unermesslichen Speicher an Wasser und Weisheit. Weil er auch in Hitze und trotz Trockenheit gedeiht, ist er nicht selten Mittelpunkt von Siedlungen und Sagen. Sein Name kommt aus dem Arabischen und leitet sich vom Ausdruck „bu hibab“ ab was so viel heißt wie „Frucht mit vielen Samen“. Als „Superfood“ hat der Affenbrotbaum es bis in unsere Reformhäuser und in die Edeka-Filialen geschafft. Das wunderschöne Buch über ihn ist Nahrung anderer Art.

Und auch das Naturkunden-Portrait Tauben von Karin Schneider schürft tiefer. Bei Amazon kommt das Buch nicht gut weg, zu deutlich formuliert die Autorin wohl ihre Distanz zu Brieftaubenzüchtern. Dafür aber gewinnt die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin den heute als Ratten der Lüfte gebrandmarkten Vögeln, die Jahrtausende lang als universelles Symbol der Reinheit galten, viele andere, interessante Seiten ab. Da, wo heute Chicago ist, konnte es vorkommen, dass drei Milliarden Wandertauben in einem Schwarm von 500 Kilometern Länge und 1600 Metern Breite vierzehn Stunden über einen Ort hinwegflogen. Der Vogelkundler John James Audubon wohnte einen solchen Taubenzug 1813 in Kentucky sogar einmal über drei Tage bei. – Und dann wurden sie erbarmungslos ausgerottet.

Wie immer als Markenzeichen der Reihe gibt es am Ende des Buches elf illustrierte Einzelporträts, ausgewählt aus 344 Taubenarten, und gewiss kein leichtes Unterfangen.

Nicht sattsehen kann ich mich an dem taubenblauen, haptisch sehr angenehmen Umschlag und dem rosaroten Vorsatzpapier.

Marc Engelhardt: Baobab: Ein Portrait. Reihe Naturkunden, Band 70. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021. 144 Seiten, gebunden, durchgängig illustriert, 20 Euro.

Karin Schneider: Tauben. Ein Portrait. Reihe Naturkunden, Band 69. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021. 160 Seiten, gebunden, durchgängig illustriert, 20 Euro.

Erstmals der „Commodore Amiga“

(AM) Im Jahr 2001, Kubrick lässt grüßen, erreicht die weltweite IT-Leitmesse „CeBIT“ mit etwas mehr als 8.000 Ausstellern und über 800.000 Besuchern ihr Allzeit-Rekordergebnis. Das, obwohl das Platzen der Dotcom-Blase im März 2000 bereits für einige Ernüchterung gesorgt hat. Begonnen hatte der Höhenflug mit der Einweihung eines neuen Gebäudes im Süden Hannovers im Frühjahr 1970. Die damals weltweit größte ebenerdige Messehalle beherbergte während der „Hannover Messe“ die Untersektion „Centrum der Büro- und Informationstechnik“, abgekürzt „CeBIT“. Die erste eigenständige Messe dieses Namens wird dann am 12. März 1986 mit 2.142 Ausstellern eröffnet. 334.400 Besucher kommen, können dort erstmals in Deutschland den „Commodore Amiga“ bestaunen. Der Computer-Riese IBM ist nicht dabei, er hat sich in diesem Jahr entschieden, lieber noch auf der Industriemesse zu bleiben.

Bald schon erreicht die neue „Computermesse“ aber Kultstatus, Prokurist Jörg Schomburg steigt zu einem Star auf. Die Popularität ist freilich vielen Ausstellern ein Dorn im Auge. 1995 stuft die Messe ein Drittel der nun 775.000 Besucher als Schaulustige ein. Danach werden die Eintrittspreise drastisch erhöht, Besucher müssen nun mindestens 16 Jahre alt sein. 2018 dann soll eine neue CEBIT (mit großem „E“) an den Start gehen und nicht mehr nur präsentiert, sondern auch gefeiert werden, dass Pressezentrum ganz ohne Schließfächer auskommen. – Es wurde eine Bauchlandung. Brigitte und Hans-Jürgen Tast, Chronisten der stets widerspenstig-visuellen Art, widmen das neue Heft ihrer Zeitschrift Kulleraugen diesem Niedergang, es heißt Konfetti im Büro oder Die allerletzte „CeBIT“ und zeichnet mit Dokumenten und vielen Farb- und Schwarzweißbildern ein besonderes Kapitel Kulturgeschichte nach. Ebenfalls noch im Kulleraugen-Programm, fünf Hefte zu den 1970er Jahren: Jimmy Hendrix in Marokko, Fehmarn – Das Regenfestival, Antonionis „Blow Up“, Polas und Montagen auf Unikat-Heften und „Wie weit ist vorbei? Ein Konzert, eine Party und Meldungen aus der ganzen Welt“.

Hans-Jürgen Tast: Konfetti im Büro oder Die allerletzte „CeBIT“. Kulleraugen – Visuelle Kommunikation. Heft 54. Kulleraugen-Verlag, Schellerten 2021. 64 Seiten, zahlreiche S/W- und Farb-Abb., 8,90 Euro.

Heiliger Geist, mit Aha-Effekt

(AM) Je einen Band über Weihnachten und Ostern gibt es schon, jetzt rundet sich das Kirchenjahr mit Pfingsten, der Nummer 23 der Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, bei denen wir mit unserem Autor Markus Pohlmeyer immer einen Fuß in der Tür haben, oder sagen wir: im Konklave. Thematisch ist es erstaunlich breit, was die Herausgeber Bettina Braunmüller, Elin Fredsted und Pohlmeyer an interdisziplinären Beiträgen versammeln. An Pfingsten kam bekanntlich der (heilige) Geist über die Menschen. Es war wohl die Erfahrung des frühen Christentums, in einer mehrsprachigen Welt zu existieren und deshalb eine Sprache für alle zu finden, in der allen das Evangelium verkündet werden konnte, mutmaßt Markus Pohlmeyer. „Das Wunder war Griechisch.“

Das Dutzend Autorinnen und Autoren nähert sich dem Thema Pfingsten und Babel exegetisch (die Bibel auslegend), liturgisch (die Messe feiernd), theologisch, ethnologisch (Bräuche und Volksfeste spielen eine Rolle) und sogar sprachwissenschaftlich. Elin Fredsted erkundet dazu den Sprachwirrwarr und geheimen Geist einer pfingstlichen Sprache. An anderer Stelle erfahren wir vom „Pfingstlümmel“ (der an Pfingsten am längsten schläft) und von Sprichworten. Deren schönstes: „Wenn die Alten schlimmer sind als die Jüngsten, dann ist Pfingsten.“

In meiner Allgäuer Ministranten-Jugend war Pfingsten einmal sogar mit Bischof. Er verteilte Ohrfeigen, ganz öffentlich am Altar, als Teil des liturgischen Rituals und als quasi höchster Stellvertreter der Dreieinigkeit. Es symbolisierte, allen Ernstes, vom Heiligen Geist getroffen und erleuchtet zu werden. Eine Art Aha-Effekt.

Bettina Braunmüller, Elin Fredsted, Markus Pohlmeyer (Hg.): Pfingsten. Theologische, kulturhistorische und sprachwissenschaftliche Zugänge. Flensburger Studien zu Literatur und Theologie, Band 23. Igel Verlag, Hamburg 2021. 220 Seiten.

Lässig und dabei ungemein präzise

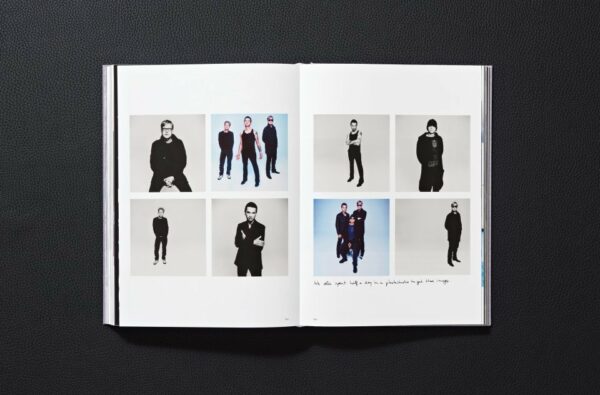

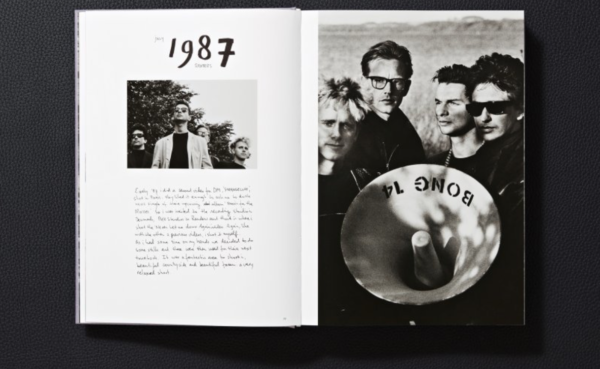

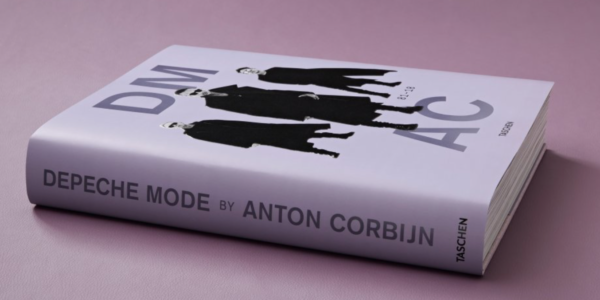

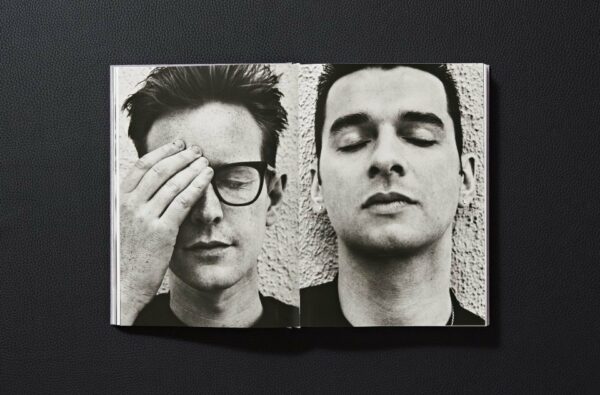

(TW) Es muss noch in den 1980ern gewesen sein, als ich den ersten Fotoband von Anton Corbijn besprochen habe (vermutlich damals für den PLAYBOY). Was ich noch genau weiß: Ich war beeindruckt von der Qualität seiner Fotos, von seinem Blick auf die Menschen und deren Gesichter und Körpersprachen.

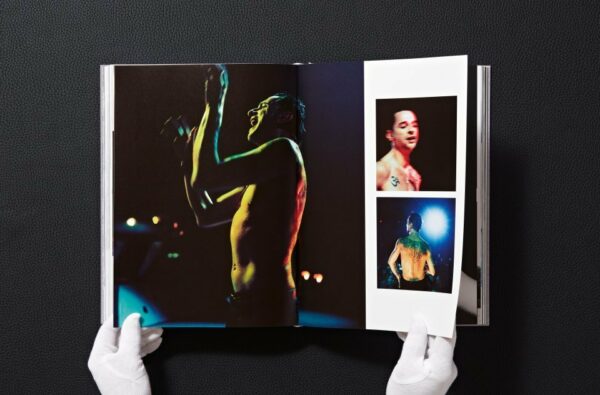

Seine Videos von „Palais Schaumburg“ bis Nick Cave liefen so mit, mit einer gewissen Aufmerksamkeit, aber nicht unbedingt enthusiastisch. Und dann kam 2014 „A Most Wanted Man“, die lé Carre-Verfilmung, die auch die letzte Rolle des großen Philip Seymour Hoffmann war. Damals hatte ich mich über manche sauertöpfische und schmallippige Filmkritik gespult, die einem Pop-Video-Macher keinen „richtigen Film“ zutrauen wollten, zumal der Mann ja zudem noch „Art Director“ für Depeche Mode (und U2, by the way) war. Diesen Ausschnitt aus Corbijns Werk präsentiert jetzt ein kiloschwerer Prachtband aus dem Hause Taschen. Art Director heißt hier nichts anderes, als dass Corbijn sich um die optische Darstellung der Band kümmert(e): Um die Graphik, die Typographie, die Cover Art, die Bühnenbilder, die Videos, die gesamte Ikonographie. Und das Ganze in der beachtlichen Zeitspanne von 1986 bis 2020 f.

Also von den Anfängen der Band (neu-romantisch) bis heute – ja, wie könnte man den Stil von Depeche Mode jetzt nennen, nach 100 Millionen verkauften Alben? Egal, die Handschrift Corbijns prägte die Truppe durch ihre verschiedenen Verwandlungen hindurch. Das kann man sehr schön den Fotos durch die Jahrzehnte sehen, denn Corbijn ist, trotz aller anderen Aktivitäten, in erster Linie Fotograph. Spannend ist dabei, wie er mit den Herren Dave Gahan, Vince Clarke, Martin Gore und Andrew Fletcher, später auch Alan Wilder umgeht, wie er sie auf den Fotos arrangiert. Wer wird nach vorne gespielt, wer nach hinten? Wie kommt das Kollektiv rüber? Wer bekommt ein Close Up? Wer wird verwischt? Wie sind die Bandmitglieder in welche Räume gesetzt? Gibt es anekdotische Beziehungen zur jeweils angesagten Stilistik der Truppe? Gibt es einen Spirit, der allen Fotos gemeinsam ist? Oder definiert sich mit jeder Schaffensphase eine neue Band-Identität? Auf Kosten der Individuen?

Mit solchen Fragen könnte man stundenlang durch das Buch blättern. Bis man zur Kernfrage gerät: Gibt es ein selbstständige Depeche Mode-Identität oder ist Depeche Mode ein Produkt von Anton Corbijn? Natürlich handelt es sich um ein Amalgam, würde man sagen, um eine Symbiose aus Band und Fotograph. Aber letztendlich ist Depeche Mode by Anton Corbijn ein Corbijn-Band, zu dominant ist seine Handschrift, diese grobkörnige, lässige, aber ungemein präzise Stilisierung. Faszinierend.

Depeche Mode by Anton Corbijn. Taschen Verlag, Köln 2021. Hardcover, Format 24,3 x 34 cm, 3,67 kg. 512 Seiten, 100 Euro. – Verlagsinformationen hier und hier. Der Film zum Buch: