Siehe auch die Besprechung ganz unten

Sachbücher, kurz und bündig

Sekundärliteratur ist für alle am Krimigenre Interessierten unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) sind auf einem Streifzug im Revier unterwegs – mit Kurzbesprechungen von:

Luc Boltanski, Arnaud Esquerre: Bereicherung

Klaus Gietinger: Vollbremsung

Bernard E. Harcourt: Gegenrevolution

Friederike Hausmann: Lucrezia Borgia

Michael Dayton Hermann (Hg.): Warhol on Basquiat

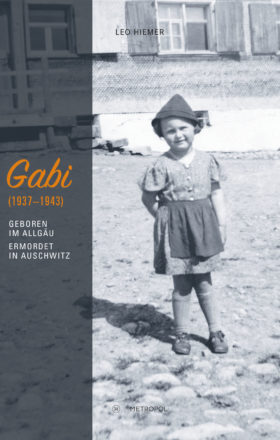

Leo Hiemer: Gabi (1937–1943). Geboren im Allgäu – Ermordet in Auschwitz

Andreas Kötzing (Hg.): Bilder der Allmacht. Die Stasi im Film

Tim Marshall: Im Namen der Flagge

Mittelweg 36: Perspektiven der Geldsoziologie

Christine Nelson: Zauber der Schrift

Mark Pieth: Goldwäsche

Hazel Rosenstrauch: Simon Veit

James C. Scott: Die Mühlen der Zivilisation

Antonia Schmid: Ikonologie der „Volksgemeinschaft“

Daniel Siemens: Sturmabteilung. Die Geschichte der SA

Jan Stocklassa: Stieg Larssons Erbe

Brunamaria Dal Lago Veneri: Basilisken, Einhörner und Sirenen

Ulf Erdmann Ziegler: Die Erfindung des Westens

Detektivarbeit

(AM) Beim Lesen dieses Buch reibt man sich immer wieder die Augen oder zwickt sich in den Arm: So vergnüglich, rasend spannend und sinnstiftend kann also Kulturwissenschaft sein! Keine 100 Seiten stark, durchkomponiert und erfrischend lesbar, ist die elegant und ohne jede Autorinnen-Eitelkeit geschriebene Studie Simon Veit. Der missachtete Mann einer berühmten Frau von Hazel Rosenstrauch ein geschliffener Edelstein des politischen Essays. Für diese Kulturstudie von Rang aus dem Milieu der jüdischen Aufklärung in Berlin müsste es eigentlich Preise hageln.

Neben Aufsätzen und Büchern zu aktuellen Themen – ein aktuelles KickAss zur politischen Correctness bei uns hier – hat Hazel Rosenstrauch mehrere Bücher über die Zeit um 1800 veröffentlicht, so etwa in der Anderen Bibliothek „Wahlverwandt und ebenbürtig“ über Caroline und Wilhelm von Humboldt oder „Varnhagen und die Kunst des geselligen Lebens“. Was wäre, stellte sich die quirlige Forscherin als Prämisse, „wenn ich statt nach der berühmten Frau nach ihrem ‚unbedeutenden’ ersten Ehemann suche“. Ihre Annäherung an den Mann im Hintergrund bedeutender Frauen wurde zu einer Mischung aus Detektivarbeit und Puzzlespiel. Sie wählte sich den Bankier Simon Veit (1754 – 1819), den Moses Mendelssohn mit seiner klugen Tochter Brendel vermählte, berühmt geworden als Dorothea Schlegel, Salonière und Muse der Romantik, eine Ikone der Frauenbewegung, die ihren ersten Mann und den Vater ihrer Söhne nach sechzehn Jahren Ehe verließ. Wer war dieser Simon Veit, verschmäht von seiner Frau und geschmäht von ihren Freunden (Henriette Herz, Wilhelm von Humboldt u.a.)?

Was Hazel Rosenstrauch findet, ist, dass dieser Mann – alles andere als ein Intellektueller – mehr von der Gesellschaft repräsentiert als die für groß erachteten Figuren, über die so viel geschrieben worden ist. Indem sie in den Lücken gräbt und seinen Spuren folgt, entgeht sie auch der Spezialisierung innerhalb der Geschichtsschreibung, die dazu geführt hat, dass Juden und Mehrheit meist getrennt behandelt und das Trennende stärker betont wird als die Gemeinsamkeiten. Immer wieder schlägt sie Brücken in die Gegenwart, reflektiert, wie Geschichtsschreibung – sei es für den Feminismus, für rechte oder linke Ideale – Ikonen schafft, die nicht die ganze Wahrheit sind. Und da heute nur existiert, wer im Netz steht, hat sie über Simon Veit auch einen Wikipedia-Eintrag geschrieben.

- Hazel Rosenstrauch: Simon Veit. Der missachtete Mann einer berühmten Frau. Essay. persona verlag, Mannheim 2019. 112 Seiten, Paperback, 10 Euro.

Grausam und schmutzig

(AM) Was für ein werthaltiges, edel gestaltetes und ausgestattetes Buch, geradezu – pardon the pun – ein neuer Goldstandard fürs Sachbuch. Der Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth hat sich die letzten 25 Jahre theoretisch wie praktisch mit der Regulierung zur Eindämmung von Korruption und Geldwäscherei beschäftigt. Unübersehbar war für ihn dabei, dass sein Land nicht nur im Finanzsektor sondern auch im Rohstoffhandel und speziell beim Handel und der Verarbeitung von Gold eine weltweit einzigartige Rolle einnimmt. Jahr für Jahr werden rund 3000 Tonnen Gold in die Schweiz ein- und fast die gleich Menge wieder ausgeführt: Das sind 50 bis 70 Prozent der weltweiten Goldproduktion.

Sein extensiv recherchiertes Buch Goldwäsche. Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels beleuchtet die historischen Wurzeln des Goldhandels, die aktuellen Lieferketten und die Dimensionen des Geschäfts, von den Minen – den übelsten der Welt – über die Raffinerien und geheimen Zwischenhändler bis zu den Konsumenten: Zentralbanken, Investoren, Juwelieren und Uhrmacher. Anliegen ist ihm, die enorme Problembelastung der Goldgewinnung offenzulegen. Es mangelt an verbindlicher Regulierung und Problembewusstsein in Wirtschaft und Politik, so bleiben viele skandalöse Zustände im Verborgenen: schwere Umweltzerstörung, Zwangsarbeit und Menschenhandel, Vertreibung, Potentatengeld und Geldwäscherei.

Während die EU bestehende OECD-Richtlinien jüngst in verbindliches Recht überführt hat, setzt die Schweiz weiterhin auf freiwillige Selbstregulierung. Bis heute ist es nicht gelungen, die Menschenrechte in diesem Bereich zu schützen, konstatiert Mark Pieth, der umfangreiche Verbesserungsvorschläge offeriert.

Gestaltet haben das vorbildlich illustrierte und gesetzte Buch Daniela Trunk und Peter Löffelholz. Eine Leseprobe vermittelt einen Eindruck.

- Mark Pieth: Goldwäsche. Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels. Elster & Salis Verlag, Zürich 2019. Gebunden, 304 Seiten, viele Illustrationen, 24 Euro.

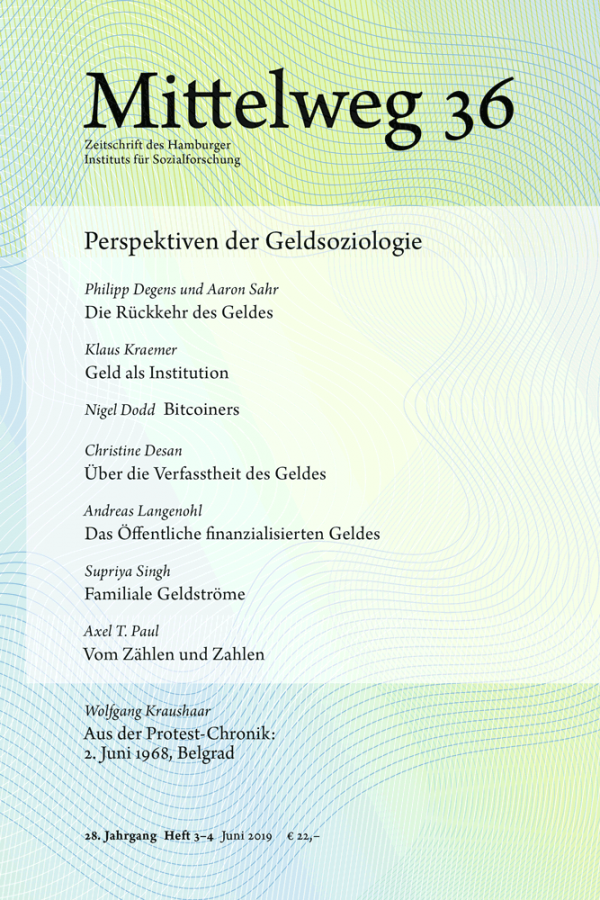

Mehr als ein Tauschmittel

(AM) Sechsunddreissig Mittelweg Dollar, signiert von Schatzmeister Ernest Pepperkorn, liegen dem neuen Heft Perspektiven der Geldsoziologie von Mittelweg 36 als Lesezeichen bei. Die Juniausgabe der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung zeigt, dass Geld eben mehr als Geld ist. Es kommt darauf an, wie man es verwendet, erst die soziale Praxis ist es, die es zu Geld macht. Seine gesellschaftliche Bedeutung umfasst mehr, als eben nur ubiquitäres Tauschmittel zu sein.

Christine Desan etwa zeigt in ihrem Beitrag „Über die Verfasstheit des Geldes“, wie die rechtlichen, institutionellen und materialen Bedingungen der Gelderzeugung auch die Formen des gesellschaftlichen Austauschs einschließlich der Zuschreibung von Rollen und der Verteilung von Profiten beeinflussen. Unterfüttert mit den Ergebnissen einer empirischen Studie thematisiert Klaus Kraemer die soziale Bedeutung von „Geld als Institution“ und erläutert die alltagspraktische Differenz von Vertrauen und Gewissheit. Nigel Dood befasst sich mit dem Hype um die Kryptowährung Bitcoin, Supriya Singh untersucht in „Familiale Geldströme“, wie wichtig Heimatüberweisungen von Arbeitsmigranten für die Menschen in vielen Ländern des globalen Südens sind und welche technischen und logistischen Herausforderungen das für die Regierungen dieser Staaten bedeutet. Informativ auch Axel T. Paul, der von der Bedeutung des Geldes für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften berichtet.

Eine der Farbseiten des Heftes zitiert die „Toten Hosen“ mit ihrem Weltuntergangs-Song und der Zeile „Der Super-GAU macht uns nicht blass. Herr Ober, noch ein Glass!“ Illustration dazu: ein Spiegel-Titel zum Finanzcrash.

- Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Perspektiven der Geldsoziologie. 28. Jahrgang, Heft 3-4, Juni 2019. 232 Seiten, Broschur, 22 Euro. Verlagsinformationen.

Gegen den Strich

(AM) Gegen den Strich zu forschen – „against the grain“, wie der Originaltitel des Buchs Die Mühlen der Zivilisation von James C. Scott lautet –, das bringt wie im hier vorliegenden Fall reiche Ernte. Auch der deutsche Titel erfreut mit einer gewissen Doppeldeutigkeit: In den Mühlen unserer vorherrschenden Geschichtsschreibung der Menschheit sind 99,2 Prozent unserer Vergangenheit zu bloßer Episode zerstoben, das macht der 82jährige Anthropologe und Politikwissenschaftler Scott in quasi seinem Vermächtnis und der Summe seiner Forschungen klar. Der Staat, wie wir ihn kennen, mit „Entwicklungshilfe“ fördern und predigen, hat bisher nur die jüngsten 0,2 Prozent des politischen Lebens unserer Spezies dominiert. Davor waren wir nomadische Bauern, Jäger und Sammler, unabhängige Gärtner – „Barbaren“. Dieser Begriff war immer schon abwertend eingesetzt, das Lied von Sesshaftigkeit, Staat, Stadt und Zivilisation bloße Propaganda.

Man beschrieb sich selbst als besonders zivilisiert und kultiviert. Es galt, sich von denen außerhalb der Stadtmauern unterscheiden, die Kontrolle über die Reproduktion zu erlangen. Der Ackerbau wurde in so gut wie jeder Kultur durch Mythologien abgesichert, Städte und Staaten beschworen ihre Überlegenheit und Anziehungskraft, um nicht auszubluten. Zivilisatorische Mangelerscheinungen und Mangelkrankheiten – an denen heute unsere Mega-Cities zusammen mit dem Planeten ersticken – gab es seit Anbeginn der Siedlungen, das weist Scott mit den Befunden vieler Archäobotaniker nach. Die Entwicklung von der Jagdbeute zum Pferch war immer schon eine Domestikation unserer selbst, die Mauern der Siedlungen bedeuteten ebenso Schutz wie Gefangenschaft und Kontrolle. Selbst der Ursprung der Schrift war nicht so edel, begann sie doch mit Buchführung, Inventar- und Registrierung, Steuerwesen, Sklavenhaltung. Noch um 1800 n. Chr. lebten drei Viertel der Weltbevölkerung in Knechtschaft. Die war nie nur Episode, sondern der Zivilisation konstitutiv, argumentiert Scott, der über Jahrzehnte zu Bauern in Südostasien forschte, die sich dem Zugriff von Herrschaft entziehen. – Kratzbürstige, widerständige Wissenschaft. Spannend wie ein Thriller.

- James C. Scott: Die Mühlen der Zivilisation. Eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten (Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, 2017). Aus dem Amerikanischen von Horst Brühmann. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 330 Seiten, zahlr. Abb., 32 Euro.

Deutschland verstehen?

(TW) Natürlich stimmt das Klischee so nicht: Die SA als dumpfbackige Schlägertruppe, die erst in Bayern, dann zunehmend im ganzen Land die nationalsozialistische Agenda auf der Straße gewaltsam durchgesetzt hatte, dann, nach der „Machtergreifung“ 1933 die erste Terrorwelle des Regimes durchexerzierte, ab 1934 zu ehrgeizig wurde, nach dem „Röhm-Putsch“ allerdings zu einem eher unauffällig-unbedeutenden Faktor in der Machttektonik des Nazi-Staates zurückgestutzt wurde. Aber dieses Narrativ ist erstaunlich hartnäckig, vermutlich auch deswegen, weil „der Einfluss akademischer Geschichtsschreibung auf die öffentliche Meinungsbildung begrenzt war und ist“, wie Daniel Siemens leicht resignativ feststellt. Aber hoffen wir mal, dass Siemens eigener großer Wurf „Sturmabteilung. Die Geschichte der SA“ dagegen das ideale Antidot ist. Denn Siemens, der Europäische Geschichte an der Newcastle University lehrt und Fellow der Royal Historical Society ist, bekommt als ein blendend guter Autor Lesbarkeit und Komplexität des Gegenstandes spielend unter einen Hut.

Und komplex ist die Geschichte der SA ohne Zweifel, wie auch nicht, bei einer Organisation, „die das Leben von Millionen deutscher Männer und ihrer Familien zum Teil zwei Jahrzehnte geprägt hatte“ – und deren ideologisches Nachwirken gerade wieder spürbar wird.

Siemens Schwerpunkte sind die Heterogenität der SA, ihr Beitrag zu „Nazifizierung“ des ländlichen Raums, ihre Integrationskraft für Christen beider Konfessionen, Akademiker und überhaupt des mittelständischen Bürgertums und, nach 1934 und 1938 („Reichskristallnacht“) ihre Funktion, auf lokaler Ebene den NS-Staat zu etablieren, im banalen Alltag zu stabilisieren und möglichst viel common sense unter den Deutschen zu erzeugen, ohne den die Einvernehmlichkeit des Volkes mit seiner Führung, besonders im Krieg und angesichts des Terrors gegen die jüdische Bevölkerung nicht so einfach durchzusetzen gewesen wäre.

Auch wenn die SA, je nach politischer Großwetterlage, sozusagen Konjunkturschwankungen ausgesetzt war – mal war die Wehrmacht für junge Männer attraktiver, mal bot die Mitgliedschaft in der SS bessere Karrieremöglichkeiten – so können doch auch heute noch verharmlosende Framings an ihr andocken: „Fehlgeleitete Idealisten“, ein Hort der gesellschaftlichen Gleichheit („Ein Volk, ein Reich …..“), wider jeder Realitität, und selbst das atemberaubende Narrativ vom im Grunde „anständigen Nationalsozialismus“, der nur von einer verderbten Führungselite korrumpiert worden sei. Alles Aspekte, die es dringend geboten erscheinen lassen, sich heute sehr genau mit der SA auseinanderzusetzen. Insbesondere was ihre Duldung und Sympathieangebote gerade bei Behörden, Gerichten, Staatsanwaltschaften, der Polizei, Schützen- und Reitervereinen und anderen hierarchisch strukturierten Körperschaften angeht, ihre Besessenheit von „Sauberkeit“, „Ruhe und Ordnung“ und „gesundem Volksempfinden“. Und vor allem ihre „Gemeinschaftsgefühl“, die Emotionalisierung der Leute, die die SA virtuos betreiben konnte. Siemens Buch reduziert alle diese Narrative auf ihre brutalen Kerne.

Pflichtlektüre, um zu kapieren, wie dieses Land getickt hat und anscheinend wieder zu ticken beginnt.

- Daniel Siemens: Sturmabteilung. Die Geschichte der SA (Stormtroopers. A New History of Hitler´s Brownshirts, 2017). Deutsch von Karl Heinz Siber. Siedler Verlag, München 2019. 589 Seiten, 36 Euro.

Alarmruf

(AM) Einen „düsteren Essay“ nennt Carolin Emcke im Vorwort das ziemlich heftige Buch Gegenrevolution. Der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger von Bernard E. Harcourt. Vor der Trump-Wahl und in Erwartung einer Präsidentin Hilary Clinton geschrieben – die deutsche Ausgabe enthält eine extra geschriebene Coda, die das auffängt – ist dies eine Abrechnung mit dem, was reaktionäre wie liberale Politik in der Folge von 9/11 mitten in der Demokratie etabliert hat (und sich natürlich unter Trump unerbittlich verschärft): „Wir, die Amerikaner, sind zum Ziel der Aufstandsbekämpfungsstrategien unserer eigenen Regierung geworden.“ Er sieht eine hypermilitarisierte Polizei auf amerikanischen Straßen. (Zu deren Aufrüstung siehe auch CrimeMag August 2014 zu den Unruhen in Ferguson: Wenn der Krieg nach Hause kommt.)

Harcourt ist Professor für Rechts- und Politikwissenschaften an der Columbia University, hat als Rechtsanwalt jahrzehntelang für zum Tode Verurteilte gearbeitet und sich für Menschenrechte in Südafrika und Guatemala engagiert. Er lehrt in USA und Frankreich, wo er Mitherausgeber der Vorlesungen von Michel Foucault ist. Theorieüberbau also gegeben. Für Europäer gibt das mit unzähligen amerikanischen Beispielen argumentierende Buch keine Entwarnung, denn was Harcourt beschreibt und analysiert, gilt für die westlichen Gesellschaften: Überwachung der inländischen Kommunikation, „rücksichtslose Angriffe auf verdächtige Minderheiten und die fortgesetzten Bemühungen darum, die Loyalität der passiven Massen zu erheischen“.

Die kontrainsurgente Kriegsführung sieht der Autor in den USA zum neuen tonangebenden Paradigma geworden, sie dominiere die politische Vorstellungskraft, die Außenbeziehungen wie die Innenpolitik. Sicherheit und Freiheit lassen sich bestens gegeneinander ausspielen. Im War on Drugs und War on Terror verfeinert – Ahnungslose sehen sich bitte Populärprodukte wie „Sicario“ I und II an -, werden die chirurgischen Mikrostrategien der Aufstandsbekämpfung inzwischen im In- und Ausland angewendet. Edgar J. Hoovers berüchtigtes COINTELPRO-Memo vom März 1968, damals gegen die Black Panther Party gerichtet (CrimeMag dazu hier), hat heute viele Adressaten. Das vom FBI in den 1950ern ins Leben gerufene Counter Intelligence Programm, das sich gegen Mitglieder der Kommunistischen Partei und dann gegen Schwarze richtete, ist keineswegs auf der Müllhalde der Geschichte gelandet. Insofern wäre der bessere Buchtitel vermutlich: Konterrevolution. Das ist sie nämlich, diese neue Tyrannei.

- Bernard E. Harcourt: Gegenrevolution. Der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger (The Counterrevolution: How Our Government Went to War Against Its Own Citizens, 20118). S. Fischer Wissenschaft, Frankfurt 2019. Hardcover, 480 Seiten, 26 Euro.

Wirkmächtiges Klischee

(AM) Medial ist sie – 30 Jahre nach ihrer Auflösung – immer noch enorm präsent: Bilder der Allmacht. Die Staatssicherheit in Film und Fernsehenversammelt Herausgeber Andreas Kötzing in diesem enorm lesenswerten Band, der auch als Randkommentar für den Ende Juli erscheinenden Roman „Morduntersuchungskommission“ von Max Annas dienen kann, der die DDR-Polizeiarbeit und damit die gesellschaftspolitischen Ordnungskräfte der Deutschen Demokratischen Republik in den Fokus nimmt.

Die scheinbare Allmächtigkeit des DDR-Geheimdienstes ist nach wie vor zentrales Motiv vieler Stasi-Filme, nur selten wird sie hinterfragt. Das macht sie zum hartnäckig wirkmächtigsten Klischee, das wir vom Ministerium für Staatsicherheit (MfS) haben könnten. Zu DDR-Zeiten, merkt Andreas Kötzing an, war es nicht zuletzt die Staatssicherheit selbst, die diese Allmacht postulierte, um Andersdenkende in der DDR einzuschüchtern.

Heute ist die Stasi eine der populärsten Erzählfiguren im boomenden Genre deutscher Geschichtsfilme. Natürlich eignet sie sich bestens Projektionsfläche und als negatives Prisma deutscher Vergangenheit, auch der Terrorismus der BRD lässt sich damit koppeln, siehe Volker Schlöndorffs „Die Stille nach dem Schuss“ aus dem Jahr 2000. Die insgesamt 17 Beiträge des Buches beleuchten viele bisher blinde Winkel, auch die medialen Selbstinszenierungen des MfS sind Thema oder etwa die Stasi im westdeutschen „Tatort“. Das Filmregister nennt an die 175 Filme. Dass ein damals unverstanden zwischen allen Stühlen gelandeter Film wie Niklaus Schillings „Der Westen leuchtet!“ von 1982 nur knappe Erwähnung in einer Fußnote findet, ist schade –bricht aber dem sehr informativen Band keinen Zacken aus der Krone.

- Andreas Kötzing (Hg.): Bilder der Allmacht. Die Staatssicherheit in Film und Fernsehen, Wallstein Verlag, Göttingen 2018. 336 Seiten, 34 Euro.

Massenvernichtungswaffe

(AM) Bis heute sind 54 Millionen Menschen durch Autounfälle getötet worden, bis 2030 werden es 70 Millionen sein. Alle 23 Sekunden stirbt auf der Erde ein Mensch durch einen Autounfall. Das sind knapp 3700 am Tag oder 1,35 Millionen im Jahr. Das Auto ist die Todesursache Nr. 1 für Kinder und junge Menschen von 5 bis 29 Jahren. Und alle 60 Sekunden wird irgendwo auf dem Globus ein Fußgänger totgefahren.

3 700 Kfz-Tote pro Tag: Das ist so, als würden jeden Tag 2,5 Titanics untergehen, sieben vollgestopfte Jumbojets abstürzen oder 37-Mal das schlimmste deutsche Zugunglück (Eschede 1998) geschehen. Wie gesagt, täglich. Dürfte da noch jemand fliegen oder mit dem Zug fahren?

Schätzungen zufolge wird es in zehn Jahren global etwa 2,3 Milliarden Pkw geben. Das bedeutet dann 2,5 Millionen Tote pro Jahr im Straßenverkehr, dazu jährlich 60 Millionen Verletzte. Mit heutigen Zahlen gerechnet, wird das Auto in den nächsten zehn Jahren zudem etwa 50 Millionen Krüppel produzieren. Von Flächen- und Ressourcenverbrauch, Umwelt- und Klimaschäden ist da noch gar keine Rede. „Das Auto ist eines der dümmsten technischen Geräte, die derzeit auf dem Markt sind“, lautet der erste Satz des Buches.

Aber Autofahren macht süchtig. Wir sind die Junkies. Konzerne, Politiker und Medien bilden – so der Buchautor – ein Drogenkartell, das Mobilität verspricht und Stau und Sterben beschert. Marxkenner, Regisseur, Sozialwissenschaftler Klaus Gietinger ruft auf zu einer Vollbremsung. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der passionierte Fußgänger dem Thema nähert. Zuerst gab es „99 Crashes. Prominente Unfallopfer“, dann „Totalschaden. Das Autohasserbuch“. Jetzt ist es eine Abrechnung, bei der auch die Scheinalternativen geschreddert werden, dann jedoch zu einer Revolution aufgerufen wird. Der Verkehrsrevolution. Die ist möglich, rechnet Gietinger uns in seinem erfrischend verständlich geschriebenen Buch vor.

- Klaus Gietinger: Vollbremsung. Warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommen. Westend Verlag, Frankfurt 2019. Klappenbroschur, 192 Seiten, 16 Euro.

Allgäu, ganz furchtbar

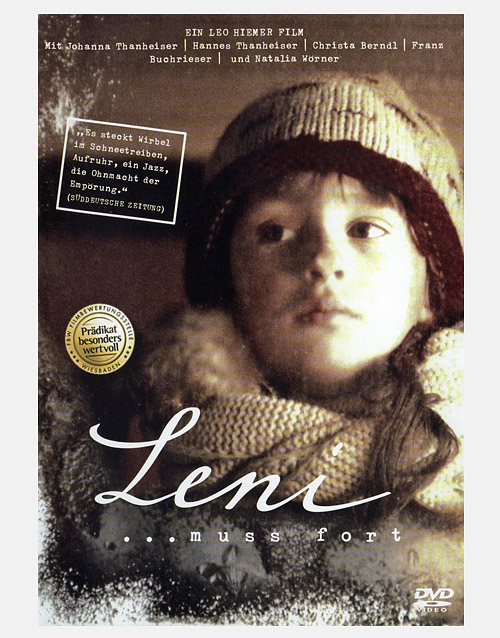

(AM) Es ist eine schöne Fügung, dass Leo Hiemer in diesen Kurzbesprechungen auf Klaus Gietinger (siehe das Buch eins höher) folgt, zusammen waren sie 1985 die Regisseure des Allgäu-Klassikers „Daheim sterben die Leut‘“. Teilweise war das schon ein Nachtfilm, jetzt aber wird es richtig dunkel. An Gabi (1937–1943). Geboren im Allgäu – Ermordet in Auschwitz hat Leo Hiemer fast sein halbes Leben gearbeitet. Es ist ein Buch geworden, das mich sehr aufwühlt und nicht loslässt, dies nicht nur, weil auch ich aus dem Allgäu bin. Es sind 400 Seiten über ein Mädchen, das keine sechs Jahre alt werden durfte – am 16. März 1943 in den Gaskammern von Auschwitz ermordet. Leo Hiemer macht ernst mit Erinnerungskultur. Er gibt einem Opfer des Nationalsozialismus Namen und Geschichte und Würde, erzählt den ganzen Hintergrund. Man wird danach das Allgäu nicht mehr als Idylle sehen.

Die Geschichte der Gabriele Schwarz arbeitete Leo Hiemer bereits 1993 in seinem Film „Leni … muss fort“ auf. Inzwischen hat er noch viel mehr dokumentarisches Material zusammengetragen. Ihn ließ nicht los, dass ausgerechnet das Dorf seiner glücklichsten Kindheitserinnerungen – Stiefenhofen im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau, wo seine Großeltern lebten und seine Mutter aufwuchs – wenige Jahre vor seiner Geburt der Ort eines grausamen Dramas war.

Sein Buch ist auch ein Lehrbeispiel, wie die Ideologie des Nationalsozialismus noch in die hintersten, kleinsten Dörfer reichte und zu Ausgrenzung, Selektion und Vernichtung führte. Gabi war das uneheliche Kind einer jungen Witwe, der katholisch getauften Jüdin Lotte aus Augsburg, ihr Mann ein 14-fach dekorierter Kriegsheld des Ersten Weltkriegs. Trotzdem trafen die Nürnberger Rassengesetze Mutter und Tochter voll, auch die Moralprinzipien der Katholischen Kirche wirkten sich tödlich aus. Gabis Mutter war insgesamt vierzehn Mal beim Münchner Kardinal von Faulhaber vorstellig, der aber wusch wie die ganze Kirche die Hände in Unschuld, als sie 1941 im KZ Ravensbrück landete und dort 1942 ermordet wurde. Das ist nur eine der Unfassbarkeiten des exzellent dokumentierten Buches. Eine andere: wie der Nazi-Staat und seine Mitläuferschergen sich die in einem kleinen Dorf bei Pflegeeltern versteckte kleine Gabi griffen und nach Auschwitz schafften. Eine andere: all die bürokratisch ausgefeilten Bemühungen des Staates, nach dem Tod des Mädchens auch noch dessen gesamte Vermögenswerte einzuziehen. Eine weitere: die von Hiemer recherchierten Ergebnisse der juristischen Aufarbeitung, vulgo Entnazifizierung der an der Auslöschung beteiligten Akteure. Man könnte weinen.

Leo Hiemer sagt: „Wir wollen uns keine Illusionen machen, deshalb ist Wissen so wichtig. Wissen, was geschehen ist und wissen, was geschehen kann.“ Im Oktober startet eine Wanderausstellung im Allgäu: GELIEBTE GABI. Die Orte: Marktoberdorf, Rathaussaal (9. – 29.10.), Lindenberg, Deutsches Hutmuseum (1.11. – 15.1.2020), Immenstadt, Museum Hofmühle (1.2. – 29.3.), Oberstaufen, Heimatmuseum (1.4. – 30.5.), Wolfegg, Bauernhausmuseum (1.6. – 30.8. 2020). Es folgen Obergünzburg, Sonthofen, Fellheim, Memmingen, Kempten, Lindau, Augsburg und München.

- Leo Hiemer: Gabi (1937–1943). Geboren im Allgäu – Ermordet in Auschwitz. Metropol Verlag, Berlin 2019. Hardcover, viele Abbildungen, 416 Seiten, 24 Euro.

Was Freiheit bedeutet

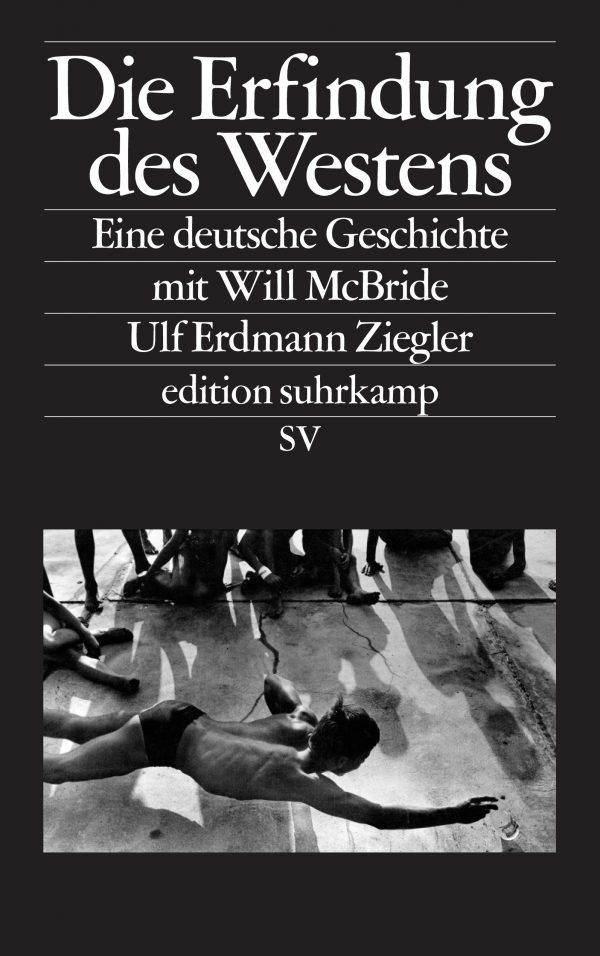

(AM) Ein Fotograf – als amerikanischer Soldat nach Westdeutschland gekommen, als die Republik vier Jahre alt war – erzählt den Wandel eines Landes mit seinen Bildern. Die Erfindung des Westens nennt Ulf Erdmann Ziegler seinen Essay über Leben, Werk und Zauber Will McBrides: „Er sah die hedonistische Öffnung der Bundesrepublik voraus und wendete sie affirmativ ins Humane. Nichts spricht dagegen, seine Fotografien als Dokumente zu dechiffrieren. Dabei aber entdeckt man: Will McBride war ein Visionär.“

Hebbel-Preisträger Ziegler, Jahrgang 1959, hat Fotografie studiert. Mich wundert nicht, dass er sich den Fotoautor von „Zeig Mal!“ sucht, des ersten großen Aufklärungsbuchs der Nachkriegszeit. Man konnte damals noch ins Gefängnis kommen, wenn man junge Unverheiratete bei sich übernachten ließ. McBride fotografierte die Rebellen, aber auch den alten Adenauer, 87, in Italien, Interview inklusive. Später den jungen Willy Brandt. Von 1953 bis 1961 führte er ein Fototagebuch, 1959 heiratete er eine Deutsche namens Barbara, die dann die Ehefrau von Wolfram Siebeck wurde, dem eigenes Kapitel gilt. Das Hauptwerk McBrides entstand in seiner Münchner Zeit, im Umfeld der Zeitschrift „twen“. Das war eine Zeitschrift für das Noch-nicht-Geschehene, wie Ziegler treffend charakterisiert. Ich selbst erinnere mich noch gut an das Fieber, wenn ich mir das je neueste Heft am Bahnhofskiosk in Memmingen/ Allgäu besorgte. An die Bildstrecken von Will McBride, an den rätselhaften „Siddhartha“. An die Freiheit in seinen Fotos.

Passenderweise liest Ziegler aus seinem neuen Buch zuerst – und das bei freiem Eintritt – an der HfG Ulm (Donnerstag, 12.9.2019, 19 Uhr, Kleiner Hörsaal).

- Ulf Erdmann Ziegler: Die Erfindung des Westens. Eine deutsche Geschichte mit Will McBride. Edition Suhrkamp, Berlin 2019. 202 Seiten, viel s/w-Abbildungen, 20 Euro.

Lucrecia McEvil?

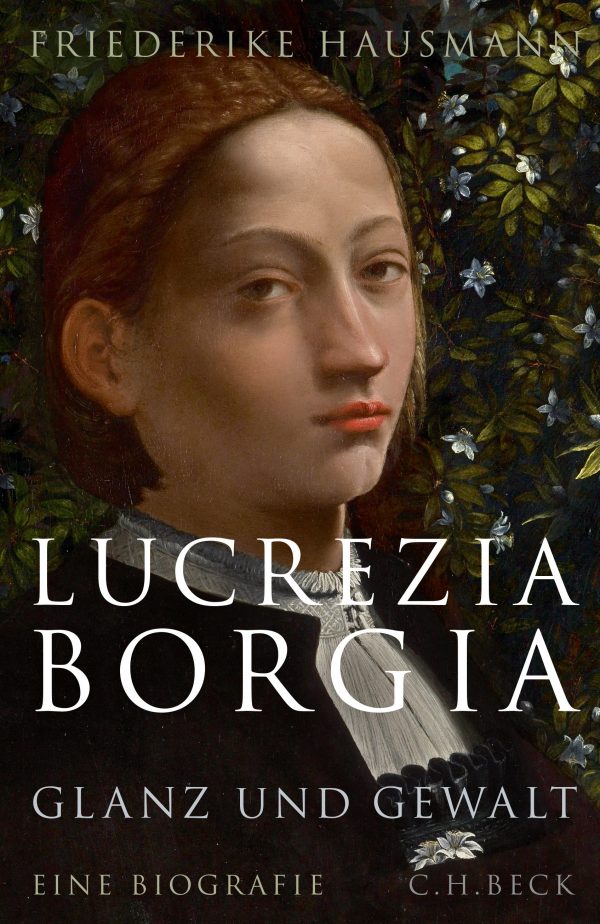

(TW) Um es in die populäre Kultur zu schaffen und gar als Synonym für besondere Qualitäten zu gelten, muss man vermutlich eine Menge Anschlussmöglichkeiten für eine Menge Projektionen bieten. Wenn auch nicht unbedingt freiwillig und intentional. Lucrezia Borgia (1480 – 1519) hat es geschafft: Spätestens seit „Lucrèce Borgia“ von Victor Hugo (1833) und Gaetano Donizettis darauf basierender Oper aus demselben Jahr, bis zu Alejandro Jodorowskys (zusammen mit Milo Manara) „Borgia-Comics“, einer fragwürdigen Serie (mit Jeremy Irons) und einer noch fragwürdigeren, aber ungleich vergnüglichen „Borgia“-Serie bis zu „Lucrecia McEvil“ von Blood, Sweat & Tears und ungezählten anderen Varianten, ist aus ihr die Femme Fatale per se geworden: eine tödliche, giftmischende, berechnende, inszestuöse, libidinöse Lolita des Bösen. Eine Chiffre für die Verderbtheit der katholischen Kirche (ihr Vater war schließlich Papst Alexander VI = Rodrigo Borgia, mein Lieblingspapst, der seinerseits als großes Scheusal in die Geschichte einging) vor der tugendfrömmelnden Reformation. Und insofern mitten in den politischen Konflikten der Renaissance, als Religion in den Machtkämpfen zwischen Spanien, Frankreich und den italienischen Stadtstaaten eine entscheidende, wenn auch lediglich Machtansprüche legitimierende Rolle spielte. So fokussierte sich allmählich alles, was man an moralischer und sittenstrenger Heuchelei, Unterstellung, Verleumdung und bösartigen Lügen, vulgo Propaganda aufbringen konnte, auf Lucrezia – und mithin nicht umsonst auf eine Frau, in Zeiten, in denen Frauen ansonsten unsichtbar zu bleiben hatten oder eben als „böse Frauen“ (Katharina vom Medici) die ganze jeweils interessengeleitete Misogynie abbekamen. Zudem war, so weit man weiß, Lucrezia obendrein sehr schön, sehr clever und vermutlich auch noch sexuell autonom. Also alles, was die Männchen (und so manche sittenfromme Frauen auch) auch heute noch schreiend das Weite suchen lässt oder frustrierte Aggression erweckt.

Friederike Hausmanns Biographie versucht, Lucrezia Borgias Leben von der früh aus politischen Gründen in verschiedene Ehen verschacherten Minderjährigen bis zur Herzogin von Ferrara nachzuzeichnen. Fazit: Ein Unschuldslämmchen mitten in einer von Gewalt, Machtpolitik, Intrigen und Rankünen geprägten Welt konnte sie nicht gewesen sein. Aber durchaus eine Frau, die die Spielräume, die ihr ihre Zeit ließ, ausnützte, von mir aus auch gerne machiavellistisch. Was aber durchaus für eine jahrhundertelange Diffamierung reichte. Insofern ist Hausmanns Buch eine kontextreiche Studie zur Renaissance und gleichzeitig ein Musterfall für die Beziehung von Gender und Macht. Spannend.

- Friederike Hausmann: Lucrezia Borgia. Glanz und Gewalt. Eine Biographie. Verlag C.H. Beck, München 2019. 320 Seiten, 24,90 Euro.

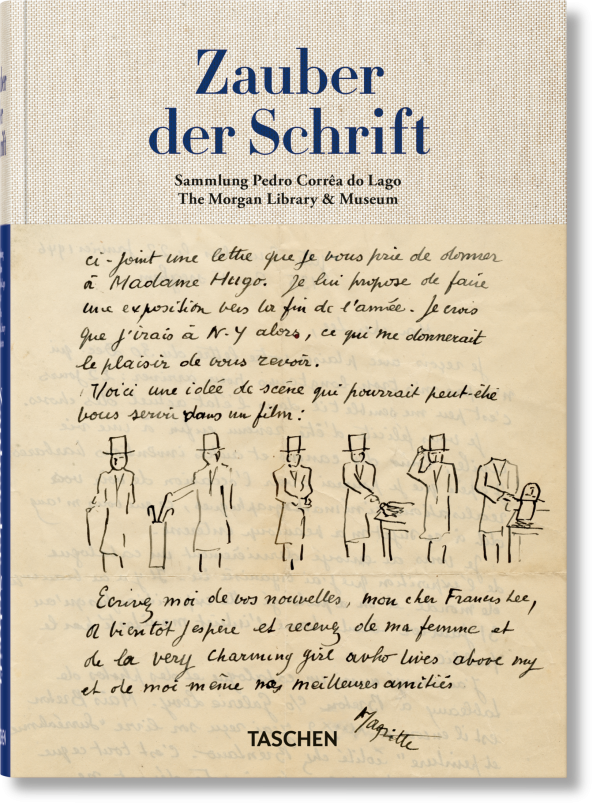

Brief von Lucrezia

(AM) Dieses Buch erschien begleitend zu einer Ausstellung in der Morgan Library & Museum, New York, im Jahr 2018. Jetzt liegt die deutsche Ausgabe vor. Die Autografen-Sammlung von Pedro Corrêa do Lago gehört mit über 100.000 Handschriften berühmter Persönlichkeiten zu den größten der Welt. Für diesen Band ausgewählt wurden daraus 140 Dokumente aus fast 900 Jahren, sie stammen von Menschen aus Politik, Literatur, Kunst, Film, Musik, Philosophie und Wissenschaft.

Es findet sich zum Beispiel ein Brief von Lucrezia Borgia – siehe die Besprechung ihrer Biografie eins höher – an ihren neuen Schwager Kardinal Ippolito D’Este, sie war gerade 22 und frisch (zum dritten Mal) verheiratet. Vincent van Gogh schreibt zwei Monate vor seinem Selbstmord einen scheinbar ganz normalen Brief, Franz Kafka berichtet einem Freund von seiner Krankheit, Mata Hari fleht um Gnade, Al Capone unterzeichnet ein Foto für einen Freund in Chicago, auch Rasputin unterschreibt ein Foto. Emiliano Zapata, das Gesicht der mexikanischen Revolution, widmet sein Porträt dem General Domingo Arenas.

Emily Dickinson, Jean Cocteau, Henri Matisse, Jackson Pollock, Oscar Wilde, Allen Ginsberg, Jorge Luis Borges und Marcel Proust und viele mehr tauchen mit ihrer Handschrift auf, und die Schriftstücke werden in den historisch-biografischen Kontext gestellt. Man muss nicht an Graphologie glauben, um in diesem Buch schöne Funde zu machen.

- Christine Nelson: Zauber der Schrift. Sammlung Pedro Corrêa do Lago. Mit Texten von Colin B. Bailey, Vik Muniz, Declan Kieley und Pedro Corrêa do Lago. Verlag Taschen, Köln 2019. Gebundene Ausgabe, 464 Seiten, 30 Euro.

Für Sarg und Vaterland

(AM) Wir haben uns daran gewöhnt, sie in unseren Medien zu sehen: den schwarzen Hintergrund mit einem weißen Kreis, darin in arabischer Schrift: „Mohammed ist der Gesandte Gottes“, darüber eine weitere Zeile: „Es gibt keinen Gott außer Gott.“ Als der IS diese Flagge zu seiner Standarte machte, hieß es in der Erklärung: „Wir bitten Gott, gepriesen sei Er, diese Flagge zur einzigen Flagge aller Muslime zu machen.“

So weit ist es nicht gekommen, aber kaum je sind für ein neues Symbol so viele Menschen ermordet worden oder als Selbstmordattentäter gestorben. Ganz zweifellos haben die kleinen Stofffetzen Macht, sie sind eine emotionsgeladene Angelegenheit. Auch Nationen sind letztlich „nur Stämme mit Flaggen“, hat der ägyptische Diplomat Tahseen Bashir einmal gemeint.

„Zu beinahe jeder Flagge gibt es verschiedene Versionen der Historie“, notiert der langjährige Auslandskorrespondent Tim Marshall in Im Namen der Flagge. Die Macht politischer Symbole. Es ist ein klassisches Journalistenbuch, akademischer Gründlichkeit nicht unbedingt genügend, aber von Anschauung gesättigt. Der Autor von „Die Macht der Geographie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt“unternimmt eine assoziative Reise durch die Nationalsymbole der Welt, sammelt Hintergründe und Anekdoten. Die Entdeckung der Seide in China war die Geburtsstunde der Flaggen, weil solche Stoffe eben flattern konnten und nicht nur schlaff hingen. Stoff und Brauch verbreiteten sich entlang der Seidenstraße. Die Araber übernahmen, die Europäer folgten ihnen, als sie bei den Kreuzzügen damit in Kontakt kamen. Die multinationalen Feldzüge begünstigten den Gebrauch heraldischer Symbole und Wappenkennzeichen, mit denen die Beteiligten leichter identifiziert werden konnten. Das vorliegende Buch ist eine Taschenbuchausgabe, den englischen Originaltitel verwendete Lee Child bereits 2010 für einen Thriller (deutsch: Wespennest).

- Tim Marshall: Im Namen der Flagge. Die Macht politischer Symbole (Worth Dying For. The Power und Politics of Flags, 2016). Aus dem Englischen von Birgit Brandau. Dtv Taschenbuch, München 2019. 318 Seiten, mit Abb., 12,90 Euro.

Masterclass Crime

(AM) Antiquitätenhändler, Handwerker, Künstler, Führungskräfte von Unternehmen, Sammler, Auktionatoren, Kunstkritiker, Konservatoren und Kuratoren, Beamte, Abgeordnete und Lokalpolitiker waren die Informanten für die umfangreiche Studie Bereicherung. Eine Kritik der Ware von Luc Boltanksi und Arnaud Esquere. Die beiden Soziologen konzentrieren sich in ihrer Untersuchung hauptsächlich auf Beispiele aus Frankreich – etwa auf das reich gewordene Dorf Laguiole im Aubrac oder die von der Lokomotivenwerkstatt zur Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst gewandelte Stadt Arles, die sich nach dem industriellen Niedergang touristisch neu orientierte, dabei den Wert ihres antiken und mittelalterlichen Erbes einbrachte und mit der Hinwendung zur Kunst der Moderne (Fotografie inklusive) ein neues, kassenträchtiges Image geschaffen hat.

„Der neue Geist des Kapitalismus“ hieß Boltanskis Bestandsaufnahme von 1999 (zusammen mit Ève Chiapello). Jetzt nimmt er mit Co-Autor Arnaud Esquerre eine neue Art der Warenform in den Blick: Museen, Kunst, Luxusgüter, Immobilien, Tourismus, zentrale Felder einer neuen Ökonomie und eines neuen Kapitalismus. Dessen Ziel ist nicht mehr die industrielle Warenproduktion, sondern die Anreicherung von bereits vorhandenen Dingen mit einer bestimmten Geschichte oder Tradition. Wertschöpfung, die vor allem Reiche reicher macht und Ungleichheiten weiter vertieft (Stichwort Gentrifizierung). Das französische Wort „Enrichissement“, das sowohl Anreicherung wie Bereicherung meint, funktioniert hierbei besser als der deutsche Begriff.

Dieser neue Kapitalismus braucht keine neu produzierten Waren, sondern alte Dinge (Antiquitäten, Immobilien, Kunst oder Sammelobjekte, ja sogar Tourismusregionen mit Geschichtspotenzial), die durch neue Narrative exklusiv und luxuriös gemacht, zu Must-Haves aufgewertet werden. Fröhlich dabei: Medien und Politik, staatliche Programme für Denkmalschutz, Stadterneuerung, Regional- und Tourismusförderung, zum Nutzen privater und privilegierter Wirtschaftsinteressen. Bereicherung eben. Ebenfalls im Blick der Wissenschaftler, die dabei neu entstehenden sozialen Rollen: Rentiers und Bedienstete, Kreative und Zukurzgekommene. Viel Stoff für Crime, keine Frage.

- Luc Boltanski, Arnaud Esquerre: Bereicherung – Eine Kritik der Ware (Enrichissement. Une critique de la marchandise, 2017). Aus dem Französischen von Christine Pries. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 730 Seiten, 48 Euro. Ab 12. August 2019 als Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, ca. 30 Euro.

Von Aapkal bis Yeti

(AM) Ein Prachtbuch, auf feine, kleine Art. Dies keineswegs nur, weil es durchgängig in meiner Lieblingsfarbe Türkis und üppig illustriert daherkommt. Lakonisch und poetisch, informativ und überraschend, ist dieses Bestiarium von Monstern und Mischwesen die Summe lebenslänglicher Beschäftigung mit Volkssagen und Volkskunde, ein schönes Vermächtnis der dreisprachig aufgewachsenen Italo-Calvino-Schülerin und Kulturanthropologin Brunamaria Dal Lago Veneri.

Zuletzt gab es von der 1935 in Bozen geborenen, mit Vorfahren aus allen Teilen des ehemaligen Österreich-Ungarn gesegneten Autorin „Südtirol. Ein kurioser Reiseführer“. Den Stoff ihrer mythologischen und epischen Werke bezieht sie aus der Weltkultur, aber eben auch aus dem Fundus ihrer Heimat. So finden sich in Basilisken, Einhörner & Siren „Der wilde Mann von Brixen“ oder „Der Basilisk von Kronmetz“ neben der australischen Regenbogenschlange und Homers Sirenen.

Wovon wird mit diesen phantastischen Tieren, wilden Männern, lockenden Frauen, Ungeheuern aller Art aus Wäldern, Bergen, Wüsten und Meeren erzählt, wenn nicht von den Ängsten, den Katastrophen, die unser Dasein besiedeln, stellt die Autorin fest. Der Begriff Monster leite sich ab von „monstrare“, zeigen, und gleichzeitig von „monere“, mahnen oder warnen. Das angenehm bodenständige Nachschlagewerk ist alphabetisch geordnet und hat ein Register, ist aber offen für alle private Phantasie.

Gelernt habe ich zum Beispiel, dass es den Ork oder Orcus auch in den Tiroler Bergen gibt. Hauptmerkmale sind Dummheit und Zügellosigkeit. Seine „Wildheit“ hält ihn von der Gemeinschaft fern, macht ihn zum Außenseiter, obwohl er am Gemeinschaftsleben teilnehmen möchte …

- Brunamaria Dal Lago Veneri: Basilisken, Einhörner und Sirenen. Panoptikum der fantastischen Wesen. Aus dem Italienischen von Petra Veneri. Folio Verlag, Leinen gebunden, mit Lesebändchen und durchgehend Abb., 208 Seiten, 24 Euro.

Der schwedische Fall Lübcke

(AM) Ein schwedisches Trauma, sozusagen deren Fall Walter Lübcke, das ist der am Abend des 28. Feburar 1986 verübte Mord an Olof Palme. Bis heute kann man sehen, was es in einer Gesellschaft anrichtet, wen ein politischer Mord nicht aufgeklärt und verarbeitet werden kann. (Luzide dazu übrigens gerade Georg Seeßlen auf Zeit online: Entsichert.) Mehr als 130 Personen haben sich im Lauf der letzten 30 Jahre zu Palmes Mord bekannt, für die Truppen von Amateurdetektiven entstand ein eigenes schwedisches Slangwort: privatspanare oder “Privatscouts”. Verschiedene Theorien brachten ausländische Geheimdienste mit ins Spiel, jugoslawische Agenten oder südafrikanische OPs der Apartheids-Regierung, bewiesen wurde nie etwas endgültig.

„Manchmal erinnert die Geschichte mehr an einen temporeichen Roman von Robert Ludlum. An anderen Tagen eher an Agatha Christie, nur um sich schon wieder zu einem Krimi à la Ed McBain zu wandeln, gewürzt mit komödiantischen Elementen, die direkt von Donald Westlake stammen könnten. Die Stellung des Opfers, der politische Winkel, der unbekannte Mörder, die Spekulationen, die Spuren, die ins Nirgendwo führen, die Ankunft und Anfahrt von Staatsoberhäuptern und Königen, die Spuren von Autos, die Gerüche, die Spinner und die Ich-habe-es-schon-immer-gewusst-Typen, die Telefonate, die anonymen Hinweise, die Festnahme und das Gefühl, dass endlich alle fehlenden Teilchen an ihren Platz fallen – nur um dann doch wieder im Sand ezu verlaufen und zu noch größerer Verwirrung zu führen.“ Das schrieb Stieg Larsson am 20. 3. 1986 in einem Brief an die britische Zeitschrift „Searchlight“, keine drei Wochen nach dem Mord an Olof Palme.

Der Autor, der 2004 überraschend starb, nur wenige Monate, nachdem er sein erstes Buch verkauft hatte – den internationalen Mega-Bestseller Män som hatar kvinnor (Männer, die Frauen hassen) deutscher Titel: Verblendung, englischer The Girl With the Dragon Tattoo – ermittelte umfangreich und auf eigene Faust in Sachen Olof Palme. Der Umfang seiner Recherchen stellte sich erst heraus, als der Diplomat und Journalist Jan Stocklassa 2014 zufällig in einem Lagerraum am Rande von Stockholm auf das Material stieß: unzählige Dokumente, Notizen, Hinweise – eine groß angelegte Recherche, Stieg Larssons Vermächtnis. Aus Aufzeichnungen und Unterlagen geht hervor: Stieg Larsson verfolgte konkrete Hinweise, dass schwedische Rechtsextremisten am Palme-Mord beteiligt waren.

Jan Stocklassa beschloss, die Spurensuche wieder aufzunehmen und Larssons Vorarbeit weiterzuführen. Das Ergebnis ist das Buch Stieg Larssons Erbe. Es wurde – sicher dem Namen des Millenium-Autors geschuldet – inzwischen in über 50 Länder verlauft und in 26 Sprachen übersetzt. „True Crime“ steht auf dem Cover, funktioniert als Label, ist aber eher ein Grundkurs in Recherche.

- Jan Stocklassa: Stieg Larssons Erbe (Stieg Larssons arkiv, 2018). Aus dem Schwedischen von Ulrike Brauns. Europaverlag, Berlin-München-Zürich 2018. 488 Seiten, 25 Euro.

Die Täter als Opfer

(AM) Die Frage, wer warum dazugehören darf, wer ‚wir’ sind und wer die ‚anderen’, ist beinahe 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch und aufs Neue virulent. Die Politologin und Kommunikationswissenschaftlerin Antonia Schmid hat sich für ihre große Studie Ikonologie der „Volksgemeinschaft“ einen für die Politikwissenschaft immer noch exotischen Gegenstand genommen – den Film. Breit angelegt, untersucht sie darin ‚Deutsche’ und das ‚Jüdische’ im Film der Berliner Republik. Das „Jüdische“, notiert sie im Vorwort, „dient seit Jahrhunderten als Matrix für Selbstbeschreibungen der jeweiligen Mehrheitsgesellschaften“. Was für ‚jüdisch’ gehalten wird, ist für ‚deutsche’ Selbstbilder konstitutiv; das war vor 1945 so, und ist es noch, als Abgrenzung, aber auch erinnerungspolitische Konjunktur, Wiederaneignung und Affirmation. Schmid interessiert sich – nach einem bei solchen Arbeiten anscheinend unvermeidbar großen Vorgarten von Grundsatzdefinitionen und Begriffsklärungen – für die politisch-strukturellen Veränderungen im kollektiven Selbst- und Fremdbild in Bezug auf Antisemitismus seit der deutschen Wiedervereinigung. Erinnerungen an die Shoah wie auch die Thematisierung aktueller Ressentiments und Gewaltakte „stehen dem nationalen Narzißmuss der selbstbewussten Nation immer als Pfahl im Fleisch gegenüber“, zitiert sie Hajo Funke im Kontext der Debatte über Martin Walsers Paulskirchen-Rede.

Auf ihre Kollektivkonstruktionen untersucht werden über 40 für Geschichtsbilder höchst einflussreiche deutsche Spielfilme der letzten 20 Jahre , etwa Oliver Hirschbiegel & Bernd Eichingers „Der Untergang“ (2004) oder Philipp Kadelbachs TV-Mehrteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ (2013). Die ikonologische Diskursanalyse verknüpft politik-, kultur- und sozialwissenschaftliche Ansätze mit solchen aus der Bild- und Filmwissenschaft, verbindet Antisemitismusforschung mit der Memorialgeschichte von Nationalsozialismus und Shoah. Dabei zeigt sich, dass bestimmte Motive immer wiederkehren. Besonders das „Jüdische“ dient immer noch als Negativfolie für deutsche Identität, aber auch slawophobe und antikommunistische Ideologeme kommen oft vor. Die „deutschen“ Identifikationsfiguren hingegen werden meist als Opfer und Helden inszeniert. Die Ikonografie dieser „modernen“ Bilder, muss Schmid konstatieren, entspricht heute immer noch in großen Teilen jener der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“. Keine schöne Erkenntnis.

- Antonia Schmid: Ikonologie der „Volksgemeinschaft“. ‚Deutsche’ und das ‚Jüdische’ im Film der Berliner Republik. Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 560 Seiten, 67, teils farbige Abb., 49 Euro.

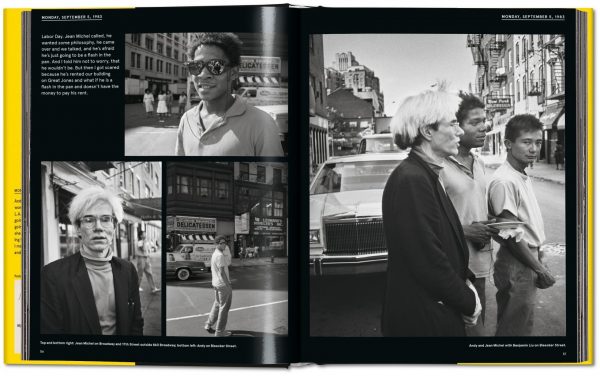

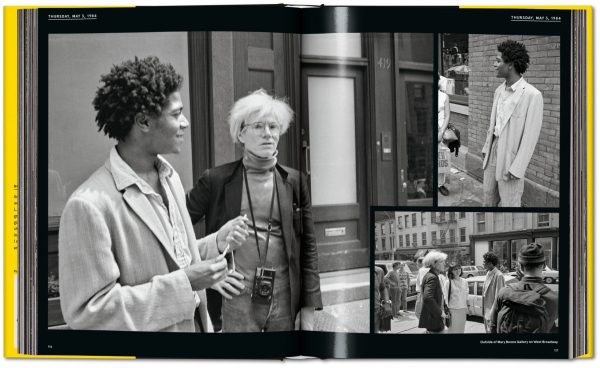

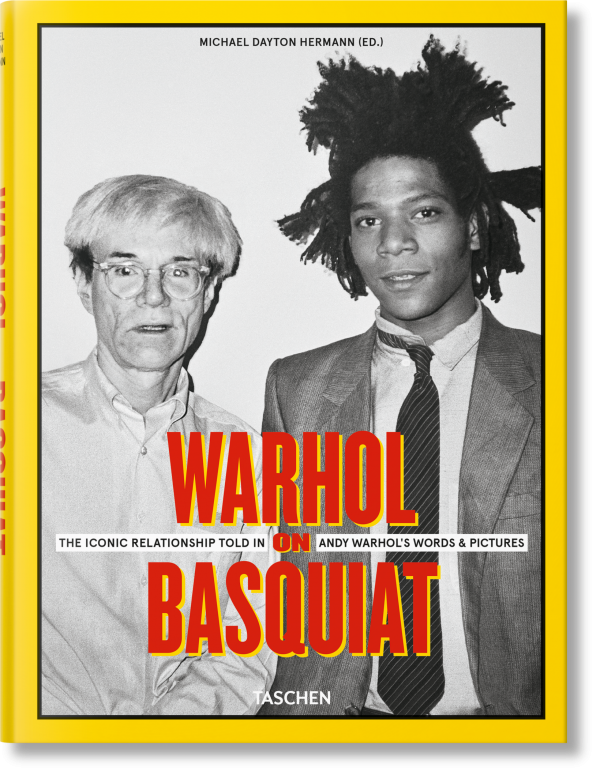

Zeitkapsel

(AM) Er war eine Flame, die an beiden Enden brannte, er wurde nicht alt. Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988) war der erste afroamerikanische Künstler, der in der beinahe ausschließlich weiß dominierten Kunstwelt den Durchbruch schaffte. Vom ersten Tag an dabei: Andy Warhol. Jetzt gibt es die Geschichte ihrer Beziehung in bisher unveröffentlichten Fotos und Dokumenten, es ist ein Einblick in die vibrierende New Yorker Kunstszene der 1980er-Jahre. Ein Zeitdokument. Auch Michael Jackson, Bianca Jagger, Julian Schnabel, Wim Wenders, John Lurie, Tom Waits, Jim Jarmusch, Whoopi Goldberg, Madonna und Keith Haring tauchen immer wieder auf.

Warhol on Basquiat speist sich aus den Tagebüchern Andy Warhols. Der nun vorliegende (englischsprachige) Band entstand in Zusammenarbeit mit dem Nachlass von Jean-Michel Basquiat und der Andy Warhol Foundation. Der manische Dokumentarist seiner selbst notierte sich täglich anekdotenhaft Erinnerungen und schoss dazu pro Tag etwa einen Film. Die von ihm hinterlassenen „Zeitkapseln“ bieten sicher noch manchen Schatz.

Hier sind es zwei sich berührende Künstlerleben, der Band zeigt auch gemeinsame geschaffene Werke und gegenseitige Porträts. Vor allem aber Fotos, Fotos, Fotos. Rau und ungeschminkt. Privat. Die ersten Aufnahmen Warhols von Basquiat stammen vom 4. Oktober 1982. Warhol schreibt dazu: „Unten, um Bruno Bischofberger zu treffen. Er brachte Jean Michel Basquiat mit. Er ist das Kid, das den Namen „Samo“ benutzte, als er noch auf dem Bürgersteig in Greenwich Village saß und T-Shirts bemalte. Ich gab ihm hin und wieder 10 Dollar und schickte ihn hoch zu Serendipity, um dort zu versuchen, seine T-Shirts zu verkaufen. Er war eins von diesen Kids, die mich wahnsinnig machten.“

Mehr als 1000 Gemälde und 2000 Zeichnungen hat Basquiat in der kurzen Zeit bis zu seinem Tod geschaffen, manche davon rasend schnell. Am 10. Februar 1985 war er auf dem Titel des „New York Times Magazine“, Schlagzeile: „New Art, New Money“. Im Mai 2017 wurde eines seiner Gemälde für die Rekordsumme von 110,5 Millionen Dollar versteigert. Teurer als jeder Warhol.

- Michael Dayton Hermann (Hg.): Warhol on Basquiat. The Iconic Relationship Told in Andy Warhol’s Words & Pictures. Mehrsprachige Ausgabe. Taschen, Köln 2019. 314 Seiten, 50 Euro.