„Von einem bißchen Gewalt abgesehen, ist es ein typisch amerikanischer Film“

„Von einem bißchen Gewalt abgesehen, ist es ein typisch amerikanischer Film“

Charles Willefords „Cockfighter“ (dt. Hahnenkämpfer) ist für Alf Mayer eines der männlichsten Bücher die er kennt, dies nicht nur, weil es auf der Oberfläche eine – Homers „Odyssee“ nachempfundene – Reise ist, die Geschichte eines blutigen Sports, brüderlicher Rivalitäten, von Trinkereien, Wettkämpfen und Sex, sondern weil es im Kern um eine weit tiefer gehende Maskulinität kreist. Um eine Männlichkeit voller Stolz, Sturheit, Einsamkeit, fast tollwütiger Autarkie, Härte und Pedanterie, um eine Haltung, die Männer macht und sie verzehrt. Um einen schmalen Grat.

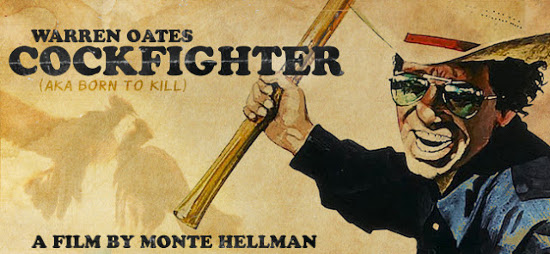

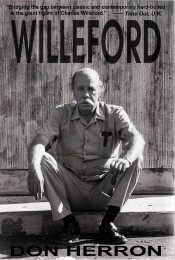

Charles Willeford selbst hat damals für Monte Hellman und Roger Corman aus dem eigenen Roman ein Drehbuch gemacht, drei Versionen genauer gesagt. Er war dann 1975 auch bei den Dreharbeiten dabei, übernahm gar eine kleine Rolle als Kampfrichter. Das Tagebuch, das er während dieser Film-Zeit führte – sein „Cockfighter-Journal. The Story of a Shooting“ – war lange Jahre in Sachen Willeford die größte bibliophile Rarität, posthum 1989 und in einer Auflage von 300 Exemplaren bei Neville Publishing, Santa Barbara/Kalifornien, erschienen. Vorwort: die Grabrede von James Lee Burke (2015 exklusiv bei CrimeMag veröffentlicht), der alle Exemplare dieses exklusiven Drucks signierte.

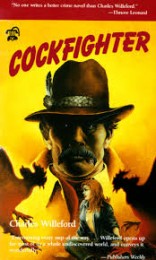

Einen Obelisken nannte Alf Mayer die im Frühjahr 2017 im Alexander Verlag erschienene Hardcover-Ausgabe von „Hahnenkämpfer“, die als Anhang Willefords einzigartiges Filmtagebuch enthält (Besprechung in CrimeMag Mai 2017: „Der Größte der Independents“). Beschämend für den hiesigen Diskurs über Kriminalliteratur, dass diese literarische Perle bisher viel zuwenig Aufmerksamkeit, gar Würdigung erhielt. Um noch einmal auf dieses Buch hinzuweisen, veröffentlichen wir hier zweieinhalb Auszüge aus Willefords Tagebuch.

Einen Obelisken nannte Alf Mayer die im Frühjahr 2017 im Alexander Verlag erschienene Hardcover-Ausgabe von „Hahnenkämpfer“, die als Anhang Willefords einzigartiges Filmtagebuch enthält (Besprechung in CrimeMag Mai 2017: „Der Größte der Independents“). Beschämend für den hiesigen Diskurs über Kriminalliteratur, dass diese literarische Perle bisher viel zuwenig Aufmerksamkeit, gar Würdigung erhielt. Um noch einmal auf dieses Buch hinzuweisen, veröffentlichen wir hier zweieinhalb Auszüge aus Willefords Tagebuch.

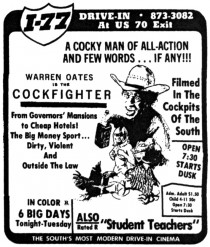

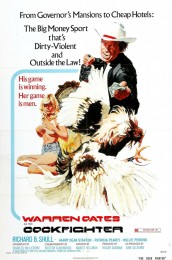

Anders, als er das 1974 nach Ende der Dreharbeiten in seinem vorletzten Eintrag glaubte, wurde der Film kein Knaller. Er wurde in 58 Kinos in Georgia gezeigt und von der Zeitungen zerrissen, bei einer der Premieren soll Gouverneur Jimmy Carter dabeigewesen sein. Der Film wanderte durch die Autokinos in South Carolina, Georgia und Florida. In den Städten lief er nicht gut, Frauen wollten ihn nicht sehen. Roger Corman ließ ihn umschneiden, gab ihm den Titel „Born to Kill“ und ließ Warren Oates auf dem Plakat eine Axt schwingen. Kein Wort über Hahnenkampf. Aber auch so funktionierte der Film nicht.

Die englische Filmzeitschrift „Sight and Sound“ nahm ihn 1974 unter die zehn besten ausländischen Filme, zwischen Fellinis „Amarcord“ und Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“. Roger Corman meinte später, von den 137 Filmen, die er produzierte habe, sei „Cockfighter“ der einzige gewesen, bei dem er je Geld verloren habe. Nun, Willefords Mitleid hielt sich angesichts des Budgets von 450 000 Dollar in Grenzen. Er aber, der 1972 sofort bei Corman nachgefragt hatte, ob er selbst das Drehbuch schreiben dürfe, als der die Rechte kaufte, erzählt am Ende des Tagesbuches, dass er ohne zu zögern „Nein“ sagte, als er 15 Jahre später bei „Miami Blues“ gefragt wurde, ob er denn nicht das Drehbuch schreiben wolle. So schön war die Erfahrung dann denn doch nicht.

Die englische Filmzeitschrift „Sight and Sound“ nahm ihn 1974 unter die zehn besten ausländischen Filme, zwischen Fellinis „Amarcord“ und Ingmar Bergmans „Szenen einer Ehe“. Roger Corman meinte später, von den 137 Filmen, die er produzierte habe, sei „Cockfighter“ der einzige gewesen, bei dem er je Geld verloren habe. Nun, Willefords Mitleid hielt sich angesichts des Budgets von 450 000 Dollar in Grenzen. Er aber, der 1972 sofort bei Corman nachgefragt hatte, ob er selbst das Drehbuch schreiben dürfe, als der die Rechte kaufte, erzählt am Ende des Tagesbuches, dass er ohne zu zögern „Nein“ sagte, als er 15 Jahre später bei „Miami Blues“ gefragt wurde, ob er denn nicht das Drehbuch schreiben wolle. So schön war die Erfahrung dann denn doch nicht.

Warren Oates spielte den stummen Hahnenkämpfer Frank Mansfield. Harry Dean Stanton ist dabei, Laurie Bird, Ed Begley Jr., die Kamera führte Nestor Almendros. Zu Willefords „Miami Blues“ finden Sie hier unseren Klassiker-Check mit Texten von Joachim Feldmann, Nele Hoffmann, Alf Mayer, Marcus Müntefering und Thomas Wörtche.

Hier aber nun Charles Willeford himself.

2. April 1974. Toccoa, Georgia. Angeblich gibt es drei Elemente oder Zutaten, die für den Erfolg eines Films oder Theaterstücks notwendig sind: Kolorit, Konflikt, Konfrontation. Cockfighter hat mit Sicherheit alle drei, aber die Farbe ist in dem Film das beherrschende Element – der Konflikt scheint weniger offensichtlich zu sein, weil wir diese Szenen in Portionen von fünf und sechs Minuten pro Tag mitnehmen. Der innere Konflikt, den Frank hat und der im Roman problemlos psychologisch artikuliert werden kann, ist nur unter großen Schwierigkeiten visuell zum Ausdruck zu bringen. Aber gestern kam es in der Szene wunderbar rüber, in der Frank seinen Caddy, seinen Wohnwagen und Dody an Frank Burke verliert. Alle auf dem Set haben es gespürt.

In einer Panoramaaufnahme verläßt Frank seinen Wohnwagen, trägt seinen Koffer und seinen Transportbehälter für die Kampfhähne. Dody läuft weinend hinter ihm her. »Nimm mich mit, Frank! Bitte! Ich will nicht bei Mr. Burke bleiben. Er muß vierzig Jahre alt sein.«

Frank schüttelt den Kopf und geht weiter. Dody bleibt stehen. Sie ist in der Panoramaaufnahme losgelaufen, und jetzt, als sie stehenbleibt, ist sie in einer Halbtotalen. Dann dreht sie sich um und geht langsam zum Wohnwagen zurück. Burke steht, immer noch in der Totalen, neben der Wohnwagentür, redet leise mit ihr, legt den Arm um sie. Sie betritt zögernd den Wohnwagen. Er folgt ihr, schließt die Tür hinter sich, sobald sie beide drinnen sind. Es ist eine unheilvolle Einstellung, ein Beispiel für die Ausbeutung des weiblichen Geschlechts durch den Mann.

Sie hat keinen anderen Ort, wo sie hingehen kann, und muß deshalb den Handel akzeptieren. Als die Tür sich schließt, beobachtet Frank in Großaufnahme die geschlossene Tür, schaut einen langen Moment hin, dreht sich wieder um und setzt seinen Weg auf der Landstraße fort. Sein Gesichtsausdruck vermittelt sein Gefühl eines unwiederbringlichen Verlusts.

Selbst wenn ein Mann eine Frau verliert, die er nicht will, ist es schwer für ihn, sie an einen andern Mann zu verlieren. Ein geschiedener Mann beispielsweise fühlt sich betrogen, wenn seine Exfrau wieder heiratet, auch wenn er sie auf gar keinen Fall wieder zurückhaben möchte. Vielleicht werden einige Zuschauer den Eindruck gewinnen, daß Frank den Verlust seines Autos und seines Wohnwagens mehr bedauert als den Dodys. Und in mancher Hinsicht ist das wahr: Untersuchungen haben gezeigt, daß Männer sich ausnahmslos an das erste Auto erinnern, das ihnen gehörte, sich aber selten an den Namen des ersten Mädchens erinnern, das sie verführt haben. Aber ich bezweifle, daß die Mehrheit so denkt. Dody sieht mit ihren Zöpfchen schrecklich verwundbar und jung aus, und das Publikum wird zum ersten Mal begreifen, daß dieses Verhaltensmuster, von einem Mann an den anderen weitergereicht zu werden, für dieses Mädchen bereits vertraut ist – und dabei ist sie erst 16 Jahre alt. Glücklicherweise rasiert sich Laurie Bird nicht, wie sie in England sagen, die Höhlen aus. Die braunen krausen Haare unter ihren Armen lassen sie – trotz ihres jugendlichen Gesichts – alt genug aussehen, um mit dieser schwierigen Situation fertig zu werden. Es gibt hier eine Ambivalenz, und Lauries Achselbehaarung verleiht ihr ein unisexuelles Aussehen, was die Szene eher realistisch als ergreifend macht.

Selbst wenn ein Mann eine Frau verliert, die er nicht will, ist es schwer für ihn, sie an einen andern Mann zu verlieren. Ein geschiedener Mann beispielsweise fühlt sich betrogen, wenn seine Exfrau wieder heiratet, auch wenn er sie auf gar keinen Fall wieder zurückhaben möchte. Vielleicht werden einige Zuschauer den Eindruck gewinnen, daß Frank den Verlust seines Autos und seines Wohnwagens mehr bedauert als den Dodys. Und in mancher Hinsicht ist das wahr: Untersuchungen haben gezeigt, daß Männer sich ausnahmslos an das erste Auto erinnern, das ihnen gehörte, sich aber selten an den Namen des ersten Mädchens erinnern, das sie verführt haben. Aber ich bezweifle, daß die Mehrheit so denkt. Dody sieht mit ihren Zöpfchen schrecklich verwundbar und jung aus, und das Publikum wird zum ersten Mal begreifen, daß dieses Verhaltensmuster, von einem Mann an den anderen weitergereicht zu werden, für dieses Mädchen bereits vertraut ist – und dabei ist sie erst 16 Jahre alt. Glücklicherweise rasiert sich Laurie Bird nicht, wie sie in England sagen, die Höhlen aus. Die braunen krausen Haare unter ihren Armen lassen sie – trotz ihres jugendlichen Gesichts – alt genug aussehen, um mit dieser schwierigen Situation fertig zu werden. Es gibt hier eine Ambivalenz, und Lauries Achselbehaarung verleiht ihr ein unisexuelles Aussehen, was die Szene eher realistisch als ergreifend macht.

Zumindest demonstriert diese Szene Franks inneren Konflikt, und ich hoffe, daß es im Laufe des Films noch ein paar mehr Stellen gibt, wo wir dies einbringen können. Die Tatsache, daß Frank während des ganzen Films nicht spricht, macht das zu einer schwierigen schauspielerischen Aufgabe für Warren Oates. Monte hat ihm gesagt, er solle die ganze Zeit still bleiben und mit niemandem am Set sprechen, damit er sich an das Konzept ständigen Schweigens gewöhnt. Aber Warren, der von Natur aus ein geselliger Mensch ist, findet es fast unmöglich, nicht zu reden.

Ich habe mich gestern mit Nestor unterhalten, als wir zum Set fuhren. Er erzählte mir, daß Truffauts „Day for Night“ (Die amerikansiche nacht), ein Film, über den wir gesprochen haben, in Frankreich „Nuit d’Americaine“ heißt. Das Verfahren, mit dem Szenen bei Tageslicht gefilmt und dann als nächtliche Szenen ausgegeben werden können, indem man den Film unterbelichtet, wurde in den USA für Low-Budget-Western entwickelt. Das Filmlabor hat mit diesem Verfahren nicht das geringste Problem. Also nennen die Franzosen es »amerikanische Nacht«, weil wir es zuerst gemacht haben. Amerikaner, die Truffauts Film in Frankreich mit dem französischen Titel sehen, werden verblüfft sein, wenn sie nach irgendetwas Ausschau halten, was einer Nacht in Amerika ähnelt.

Ich habe mich gestern mit Nestor unterhalten, als wir zum Set fuhren. Er erzählte mir, daß Truffauts „Day for Night“ (Die amerikansiche nacht), ein Film, über den wir gesprochen haben, in Frankreich „Nuit d’Americaine“ heißt. Das Verfahren, mit dem Szenen bei Tageslicht gefilmt und dann als nächtliche Szenen ausgegeben werden können, indem man den Film unterbelichtet, wurde in den USA für Low-Budget-Western entwickelt. Das Filmlabor hat mit diesem Verfahren nicht das geringste Problem. Also nennen die Franzosen es »amerikanische Nacht«, weil wir es zuerst gemacht haben. Amerikaner, die Truffauts Film in Frankreich mit dem französischen Titel sehen, werden verblüfft sein, wenn sie nach irgendetwas Ausschau halten, was einer Nacht in Amerika ähnelt.

Die Franzosen nennen travel shots oder dolly shots [Kamerafahrten] travelange, ein hübscher Neologismus.

Es ist auch unmöglich, sagte Nestor, Mitglieder französischer Kameracrews dazu zu bringen, »photoflood« so auszusprechen, daß es sich auf »blood« reimt. Bei ihnen reimt sich »flood« auf »mood«. Aus Notwehr oder um Fehler zu vermeiden, muß er das Wort selbst auf französische Art aussprechen, sagt er. Sonst würden die Mitglieder seiner Crew ihn nicht verstehen.

Richard B. Shull stieß heute zur Filmbesetzung hinzu. Er ist ein riesengroßer Mann, ehemaliger Inspizient (17 Jahre lang), der Schauspieler wurde, um mehr Geld zu verdienen. Es gefiel ihm, Inspizient zu sein, aber es ist ein Beruf ohne Aufstiegschancen. Egal wie gut sich ein Inspizient in seinem Job bewährt, er ist am Gipfelpunkt seiner Laufbahn, sobald er einer wird. Ich habe das Gleiche bei Lehrstuhlinhabern an Universitäten festgestellt. Ordentliche Professoren sind immer unglücklich, weil sie nicht mehr befördert werden können, und wenn sie ordentliche Professoren werden, haben sie ihr Spezialgebiet so viele Jahre unterrichtet, daß sie es fast so sehr hassen wie ihre Studenten und sich selbst. Jedenfalls hat Dick Shull sich als Schauspieler sehr wacker geschlagen. Er hat gerade Hail abgedreht, in dem er eine Hauptrolle spielt, und er soll nächsten Monat in Hollywood in einem anderen Film spielen. Dick wird in Cockfighter Omar Baradinsky spielen, und er ist fast perfekt für die Rolle. Ich sage nur deshalb »fast«, weil er keine Zeit hatte, sich den Vollbart stehen zu lassen, den er in der Rolle braucht. Er hat angefangen, sich einen Bart stehen zu lassen, der schrecklich aussieht – etwa 6 oder 7 Tage alt –, aber es wird für den Film ausreichen. Dick hat außerdem Hunderte von Werbespots fürs Fernsehen gedreht, und in seinem letzten Film, „Sssss!“, wurde er von einer Python verschlungen.

»Ich habe den Film überlebt«, sagte er grimmig, »aber Gott sei Dank muß ich ihn nicht sehen!«

13. April 1974. Toccoa, Georgia. Harry Dean Stanton, der Jack Burke spielt, hat endlich das Hahnenkampfthema akzeptiert. Anfangs hatte er seine Zweifel, ob er imstande wäre, als Hahnenkämpfer zu bestehen, aber ich vermute, daß es sich nur um die natürliche Unsicherheit handelte, mit der sich die meisten Schauspieler herumschlagen müssen, wenn sie eine neue Rolle bekommen. Harry ist mit Sicherheit ein ausgezeichneter Schau- spieler. Er hat eine besonders gute Besprechung seines neuen Films bekommen, der heute in Atlanta erstmals aufgeführt wurde – „Wo die Lilien blühen“, eine Robert-Radnitz-Produktion. Das Drehbuch wurde von Earl Hamner jun. geschrieben, demselben Autor, der die schmalzige Fernsehserie über die Weltwirtschaftskrise geschrieben hat, „Die Waltons“. „Wo die Lilien blühen“ ist natürlich als G, also jugendfrei, eingestuft, und Harry sagte, daß sie die Produktion auf dem Set zweimal gestoppt hätten, weil er in Anwesenheit der Kinder ein bißchen geflucht habe. Er bekam trotzdem eine begeisterte Kritik in der Atlanta Constitution.

„Cockfighter“ bekommt hoffentlich ein PG, eine Freigabe für Kinder mit Elternbegleitung. An dem Film ist nichts sexy oder schmutzig, und, von einem bißchen Gewalt abgesehen, ist es ein typisch amerikanischer Film, so daß wir keine Schwierigkeiten haben sollten, ein PG zu bekommen. Ein G ist allerdings nicht drin, weil im Lauf des Films drei Four-Letter-Words benutzt werden, »fuck«, »shit« und »hell« in dieser Reihenfolge. Diese drei Wörter laut ausgesprochen zu hören würde zweifellos jedes Kind verderben, das den Film sähe. Deshalb muß es PG sein; im Alter von 13 Jahren kann einem Kind nicht mehr geschadet werden, wenn es diese Wörter hört, weil er oder sie mit 13 dem Kodex der Motion Picture Association zufolge »eine reife junge Person« wird. Es gibt auch ein Wort mit drei Buchstaben – »ass« –, und mit 13 sind die meisten Kinder bereit für ein bißchen »Arsch«.

Heute und morgen drehen wir die in Plant City stattfindenden Hahnenkampfszenen auf Ank Carltons Kampfplatz.

Diese Arena wurde von Mr. Carlton 1932 gebaut, und sie wird während der Saison regelmäßig alle zwei Wochen für »hacks«, Einzelkämpfe Hahn gegen Hahn, und für Derbys benutzt. Bei dem regulären Derby am letzten Freitag habe ich mehrere Hahnenkämpfer kennengelernt und vier Exemplare meines Romans für sie signiert. Sie sind immer überrascht, wenn sie erfahren, daß ich kein professioneller Hahnenkämpfer bin, und sie glauben mir auch nicht, wenn ich ihnen sage, daß ich keine Kampfhähne züchte und nie wel- che gezüchtet habe. Sie sehen mich nur mit einem wissen- den Grinsen an, weil sie sich denken, daß ich als Englisch- Professor über meine Hahnenkampf-Aktivitäten unten in Dade County, Florida, Stillschweigen bewahren muß.

Diese Arena wurde von Mr. Carlton 1932 gebaut, und sie wird während der Saison regelmäßig alle zwei Wochen für »hacks«, Einzelkämpfe Hahn gegen Hahn, und für Derbys benutzt. Bei dem regulären Derby am letzten Freitag habe ich mehrere Hahnenkämpfer kennengelernt und vier Exemplare meines Romans für sie signiert. Sie sind immer überrascht, wenn sie erfahren, daß ich kein professioneller Hahnenkämpfer bin, und sie glauben mir auch nicht, wenn ich ihnen sage, daß ich keine Kampfhähne züchte und nie wel- che gezüchtet habe. Sie sehen mich nur mit einem wissen- den Grinsen an, weil sie sich denken, daß ich als Englisch- Professor über meine Hahnenkampf-Aktivitäten unten in Dade County, Florida, Stillschweigen bewahren muß.

Die Atmosphäre des Kampfplatzes ist perfekt. Zusätzlich zu den steilen hölzernen Sitzreihen, auf denen rund 300 Zuschauer Platz finden – obwohl noch viel mehr unbequemer hineingequetscht werden können –, gibt es eine Reihe von hohen Fenstern auf der Westseite des Gebäudes sowie mehrere Autositze, die an die oberen Plätze genagelt wordens ind. Die letzteren sind normalerweise für Mütter mit Babys oder für schwangere Frauen reserviert. Die ersten paar Reihen der unteren Plätze sind alte Theatersessel. Der Kampfplatz ist in der Mitte erhöht und von oben mit vier Reihen langer Leuchtstoffröhren gut beleuchtet. Um den Kampfplatz für Filmaufnahmen zu beleuchten, ist es erforderlich, Lampen über den Leuchtstoffröhren in den Dachsparren anzubrin- gen und sie dann mit gebogener durchsichtiger Folie zu kaschieren.

Die Atmosphäre des Kampfplatzes ist perfekt. Zusätzlich zu den steilen hölzernen Sitzreihen, auf denen rund 300 Zuschauer Platz finden – obwohl noch viel mehr unbequemer hineingequetscht werden können –, gibt es eine Reihe von hohen Fenstern auf der Westseite des Gebäudes sowie mehrere Autositze, die an die oberen Plätze genagelt wordens ind. Die letzteren sind normalerweise für Mütter mit Babys oder für schwangere Frauen reserviert. Die ersten paar Reihen der unteren Plätze sind alte Theatersessel. Der Kampfplatz ist in der Mitte erhöht und von oben mit vier Reihen langer Leuchtstoffröhren gut beleuchtet. Um den Kampfplatz für Filmaufnahmen zu beleuchten, ist es erforderlich, Lampen über den Leuchtstoffröhren in den Dachsparren anzubrin- gen und sie dann mit gebogener durchsichtiger Folie zu kaschieren.

Wir rechnen damit, daß ein paar der regulären Hahnenkämpfer herauskommen, einige von denen, die neulich an dem regulären Derby teilgenommen haben, und außerdem ist in Toccoa die Nachricht verbreitet worden, daß wir nach Statisten suchen, die als Zuschauer auftreten. Wir hoffen, wenigstens hundert Leute zu bekommen, vielleicht mehr. Um 9 Uhr 30 sind bereits mehrere Hahnenkämpfer aufgetaucht, und wir haben eine Zeitlang »chicken talk« gemacht, bevor ich in den Winnebago gegangen bin, um diese Notizen zu schreiben. A. B. Greeson, der Pete Chocolate spielt, Jimmy Williams, der den Schiedsrichter Buddy Waggoner spielt und uns auch seine Privatarena für die Szenen im »Allston-Pit« zur Verfügung stellt, und Ed Smith, der Old Man Whipple spielt, sowie zwei Männer, die für ein Derby in der nächsten Woche nach Boxwood fahren, trinken schon Bier.

Wir rechnen damit, daß ein paar der regulären Hahnenkämpfer herauskommen, einige von denen, die neulich an dem regulären Derby teilgenommen haben, und außerdem ist in Toccoa die Nachricht verbreitet worden, daß wir nach Statisten suchen, die als Zuschauer auftreten. Wir hoffen, wenigstens hundert Leute zu bekommen, vielleicht mehr. Um 9 Uhr 30 sind bereits mehrere Hahnenkämpfer aufgetaucht, und wir haben eine Zeitlang »chicken talk« gemacht, bevor ich in den Winnebago gegangen bin, um diese Notizen zu schreiben. A. B. Greeson, der Pete Chocolate spielt, Jimmy Williams, der den Schiedsrichter Buddy Waggoner spielt und uns auch seine Privatarena für die Szenen im »Allston-Pit« zur Verfügung stellt, und Ed Smith, der Old Man Whipple spielt, sowie zwei Männer, die für ein Derby in der nächsten Woche nach Boxwood fahren, trinken schon Bier.

Wir werden A.B.s Hühnerfarm später auch als Franks Farm benutzen; der Assistent des Artdirektors ist jetzt dort und streicht alles weiß. A. B. hält ungefähr 35 Kampfhähne, und er betreut auch Hähne für andere Züchter, normalerweise für 100 Dollar pro Tag und einen Prozentsatz vom Gewinn des Besitzers. Er ist 24 Jahre alt und ein hauptberuflicher Hahnenkämpfer wie Billy Abbott, John Trotter und ein paar andere. Die meisten Hahnenkämpfer haben allerdings noch andere Jobs und betrachten es als Hobby, wenn sie ihre Hähne kämpfen lassen. 35 Hähne zu unterhalten und sie für Derbys und zum Kämpfen zu konditionieren ist wirklich ein Full-time-Job, wenn man öfter gewinnen als verlieren möchte. Billy Abbott, der mehr als 300 Hähne hat, gibt einige von ihnen an andere Hahnenkämpfer weiter, die für ihn bei Derbys kämpfen, während er gleichzeitig selbst Hähne kämpfen läßt, und in den letzten Monaten hat John Trotter die ganze Zeit für Billy gearbeitet. Ed Smith mit seinen 72 Jahren ist Bauunternehmer und hat seit 40 Jahren keinen eigenen Hahn mehr kämpfen lassen, aber in der Arena ist er als Betreuer eines Hahns so elegant wie ein Ballettänzer. Jede Bewegung ist geschmeidig und berechnet, und er macht nie einen Fehler. A. B. dagegen tanzt durch die Arena wie ein Weltergewicht, die Ellbogen seitlich am

Körper, und er stößt mit beiden Fäusten zu, boxt mit jedem Treffer, den sein Hahn erzielt, in die Luft. Ein hübscher Kontrast zwischen ihnen.

Billy Abbott sagte: »Mein Großpapa redete richtig langsam – ungefähr drei Schritte zwischen jedem Wort.«

….

Nachschrift vom 10. November 1987, South Miami, Florida. Ich habe 1981 aufgehört zu unterrichten, und ich habe seitdem sieben Bücher veröffentlicht, und drei weitere werden 1988 herauskommen. Fünf meiner früheren Romane sind als Taschenbücher wieder aufgelegt worden, darunter „Hahnenkämpfer“, und der Roman hat ein neues Publikum gefunden. Meine Serie „Miami Blues“, „Neue Hoffnung für die Toten“ und „Seitenhieb“ mit Detective Sergeant Hoke Moseley vom Morddezernat ist ziemlich erfolgreich gewesen, und ich habe soviel Geld mit meinen Büchern verdient, daß ich nie mehr ein Drehbuch schreiben muß.

Nachschrift vom 10. November 1987, South Miami, Florida. Ich habe 1981 aufgehört zu unterrichten, und ich habe seitdem sieben Bücher veröffentlicht, und drei weitere werden 1988 herauskommen. Fünf meiner früheren Romane sind als Taschenbücher wieder aufgelegt worden, darunter „Hahnenkämpfer“, und der Roman hat ein neues Publikum gefunden. Meine Serie „Miami Blues“, „Neue Hoffnung für die Toten“ und „Seitenhieb“ mit Detective Sergeant Hoke Moseley vom Morddezernat ist ziemlich erfolgreich gewesen, und ich habe soviel Geld mit meinen Büchern verdient, daß ich nie mehr ein Drehbuch schreiben muß.

Ich gebe zu, daß ich während der letzten Jahre mehrmals mit dem Gedanken gespielt habe, ein Originaldrehbuch zu schreiben. Aber wenn ich mich an die Tage im Hollywood- Roosevelt Hotel erinnere, wo ich sieben Tage pro Woche neun Seiten pro Tag geschrieben habe, und weiß, daß ich zwei Neufassungen unter ähnlichen Bedingungen schreiben müßte, fange ich lieber einen neuen Roman an. Letztes Jahr, als jemand eine Option für die Verfilmung meines Romans „Miami Blues“ erwarb (viele werden optioniert, aber wenige werden gemacht), wurde ich gefragt, ob ich das Drehbuch schreiben wolle, und ohne zu zögern sagte ich: »Nein.«

Auszüge mit freundlicher Genehmigung des Alexander Verlages aus:

Charles Willeford: Hahnenkämpfer plus COCKFIGHTER-Tagebuch (Cockfighter, 1962/ 1972; Cockfighter Journal: The Story of a Shooting, 1989). Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt, bearbeitet von Jochen Stremmel; das Tagebuch in deutscher Erstübersetzung von Jochen Stremmel, mit einem Vorwort von James Lee Burke. Alexander Verlag, Berlin 2017. Schutzumschlag, Fadenheftung, Hardcover. 430 Seiten, 22,90 Euro.

Über den Film „Cockfighter“.

2008 lief er auf der Vienale, 1978 schon bei den damals 12. Hofer Filmtagen.