Ein paar Gedanken zum 70. Geburtstag

Ein paar Gedanken zum 70. Geburtstag

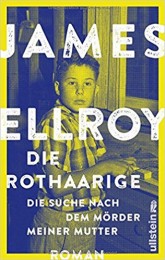

Kann eine tote Mutter ermüdend sein? Fraglos ist es tragisch, dass James Ellroy seine Mutter verloren hat, als er gerade einmal zehn Jahre alt war. Vergewaltigt und ermordet wurde sie, der Täter wurde nie gefasst. Seither arbeitet sich Ellroy an ihrem Tod ab. Erst mit Drogen, Kriminalität und Psychosen, dann literarisch. Es ist eine von Ellroys Obssessionen. In jeder Frau, die ihm begegnet, sucht er seine Mutter, in einer Rothaarigen in seinen Büchern ist sie zu finden, manche finden ihre Spuren sogar in den Initialen einiger Figuren. Zwar versuchte er, mit „Die Rothaarige“ diese Obsession zu überwinden, aber Spuren sind weiterhin da – und die tote Mutter wird in jedem Text über ihn früher oder später erwähnt.

Aber es ist weniger die literarische Abarbeitung, die mich hier ermüdet. Es ist das Aufgreifen dieser Obsession in der Selbstinszenierung. Ellroy ist ein Autor, der über Jahre sein öffentliches Auftreten perfektioniert hat, der zugibt, ein öffentliches Image entwickelt zu haben – und es wäre sehr spannend, das Entstehen und vor allem das jahrzehntelange Erhalten dieses Bildes zu untersuchen. Oder sich auch zu fragen, ob es heutzutage überhaupt noch möglich wäre, ein solches Image aufzubauen. Doch er ist eben nicht nur der getriebene, ex-süchtige, unberechenbare Autor, er ist auch der Mann, der seine Mutter zu früh verlor. Hier gab es vor einigen Jahren mal eine bemerkenswerte Episode. Als Elaine Showalter in ihrer Rezension von „Die Rothaarige“ auf seine Selbstinszenierung zu sprechen kam und durchaus sarkastisch wurde, antwortete Erika Schickel – Ellroys Partnerin – mit der bekannten Argumentationsstrategie, dass in Ellroy immer noch der Junge ist, dessen Mutter vergewaltigt und getötet wurde und dessen „compulsive heterosexuality make him seem predatory, but in fact, he is a true and tender champion of women“. Hinter dem Womanizer steckt also eigentlich ein Frauenversteher.

Als Projektions- und Interpretationsfläche allgegenwärtig

Als Projektions- und Interpretationsfläche allgegenwärtig

Nun mag das für sein Privatleben stimmen, in seinen Büchern kommen Frauen indes nicht allzu gut weg. Sie interessieren ihn als Wiedergängerinnen seiner Mutter oder als Leiche. Beispielhaft ist beides verbunden in „Black Dahlia“, in der die tote Elizabeth Short zum Fixpunkt der Cops Bleichert und Blanchard, ja, sogar zu einer sexuellen Besessenheit wird. Niemals tritt sie lebendig in Erscheinung, sondern sie bleibt als Projektions- und Interpretationsfläche so gegenwärtig, dass reale Beziehungen scheitern müssen. Erst in „Perfidia“ ist dann zumindest ein Bemühen zu erkennen, mit Kay Lake eine ohnehin schon interessante Frauenfigur weiterzuentwickeln. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in seinem für Herbst angekündigten zweiten Teil des zweiten L.A. Quartetts weiterentwickelt.

Dass Ellroy komplexe Figuren entwickeln kann, zeigt ja allein schon Dudley Smith, dieser miese Kerl, den ich hassliebe. Im ersten L.A. Quartett ist er so verabscheuungswürdig, in „Perfidia“ zeigt er auf einmal fast schon verletzliche Züge. Von ihm geht diese eigenartige Anziehungskraft aus, die fiktionale Männer manchmal haben, die immer auch ein wenig mit einem (meist weiblichen?) Helfersyndrom zusammenfällt: Vielleicht ist dieser Mann noch zu retten, obschon mir ja sein zum großen Bösewicht bekannt ist; aber dieser Rest eines anderen Mannes in „Perfidia“ ist sehr faszinierend

Dass Ellroy komplexe Figuren entwickeln kann, zeigt ja allein schon Dudley Smith, dieser miese Kerl, den ich hassliebe. Im ersten L.A. Quartett ist er so verabscheuungswürdig, in „Perfidia“ zeigt er auf einmal fast schon verletzliche Züge. Von ihm geht diese eigenartige Anziehungskraft aus, die fiktionale Männer manchmal haben, die immer auch ein wenig mit einem (meist weiblichen?) Helfersyndrom zusammenfällt: Vielleicht ist dieser Mann noch zu retten, obschon mir ja sein zum großen Bösewicht bekannt ist; aber dieser Rest eines anderen Mannes in „Perfidia“ ist sehr faszinierend

James Ellroy sagte dazu in einem Interview zu mir, dass Dudley Smith der einzige Mann in seinen Büchern ist, der zu Liebe fähig sei. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ist. Vielmehr bewundere ich seine Aufrichtigkeit in seiner Bösartigkeit. Er versucht nicht zu verbergen, dass er schlechte Dinge tun, er gibt niemals vor, ein besserer Mensch zu sein als er ist. Und das ist bei all den Gott-Komplexen der Bösewichter in der Kriminalliteratur dann doch selten.

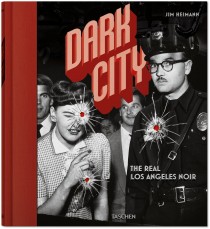

Aber letztlich ist es die zweite Obsession von Ellroy, die mich immer wieder überzeugt. Die Obsession, die hinter seinen Büchern steckt, für die jüngere Geschichte der USA. Er hat mein Verständnis von Los Angeles in den 1940ern geprägt – und gar nicht mal so falsch, wie Jim Heimans „The Real Los Angeles Noir“ (CrimeMag-Besprechung hier) kürzlich bestätigte. Dort fand ich so manches wieder, was mir aus Ellroys Büchern schon bekannt erschien. Sogar das Foto von Elizabeth Short, das abgebildet weitaus schockierender, schrecklicher und aufrüttelnder ist als in Prosa. Dort sieht man das Los Angeles voller Gier, Gewalt und ohne Moral, diese Stadt der weißen Männer, die ihre Agenda mit allen Mitteln verfolgen, und die dominiert wird von Verrat, Verbrechen, Sex und Gewalt. Und deshalb lasse ich mir auch weiterhin von Ellroy dieses Stakkato ohne Nebensätze um die Ohren hauen, in dem sich immer auch der Voyeurismus des Lesers und des Autors spiegelt. Er ist ein Autor, an dem ich mich abarbeiten kann. Und will.

Aber letztlich ist es die zweite Obsession von Ellroy, die mich immer wieder überzeugt. Die Obsession, die hinter seinen Büchern steckt, für die jüngere Geschichte der USA. Er hat mein Verständnis von Los Angeles in den 1940ern geprägt – und gar nicht mal so falsch, wie Jim Heimans „The Real Los Angeles Noir“ (CrimeMag-Besprechung hier) kürzlich bestätigte. Dort fand ich so manches wieder, was mir aus Ellroys Büchern schon bekannt erschien. Sogar das Foto von Elizabeth Short, das abgebildet weitaus schockierender, schrecklicher und aufrüttelnder ist als in Prosa. Dort sieht man das Los Angeles voller Gier, Gewalt und ohne Moral, diese Stadt der weißen Männer, die ihre Agenda mit allen Mitteln verfolgen, und die dominiert wird von Verrat, Verbrechen, Sex und Gewalt. Und deshalb lasse ich mir auch weiterhin von Ellroy dieses Stakkato ohne Nebensätze um die Ohren hauen, in dem sich immer auch der Voyeurismus des Lesers und des Autors spiegelt. Er ist ein Autor, an dem ich mich abarbeiten kann. Und will.

Von daher: Alles Gute zum 70. Geburtstag.

Sonja Hartl

Siehe dazu auch Sonja Hartl bei polar-noir: Im Gespräch – James Ellroy

Ellroy bei Crimemag: Interview mit Alf Mayer: Auf dem Weg zum Übermenschen.

Das erste L.A.-Quartett (1946 – 1957):

The Black Dahlia (Die schwarze Dahlie), 325

The Big Nowhere (Blutschatten), 406

L.A. Confidential (Stadt der Teufel), 496

White Jazz (White Jazz), 350 Seiten

Die Underworld-USA-Trilogie (1958 – 1972):

American Tabloid (Ein amerikanischer Thriller), 576

The Cold Six Thousand (Ein amerikanischer Albtraum), 672

Blood’s a Rover (Blut will fließen), 640

Das zweite L.A.-Quartett (1941 – 1945):

Perfida (Perfidia), 701

This Storm (Sturm), angekündigt für Herbst 2018

Buch 3, Buch 4

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf die amerikanischen Hardcoverausgaben.)