Klassiker- hmm?

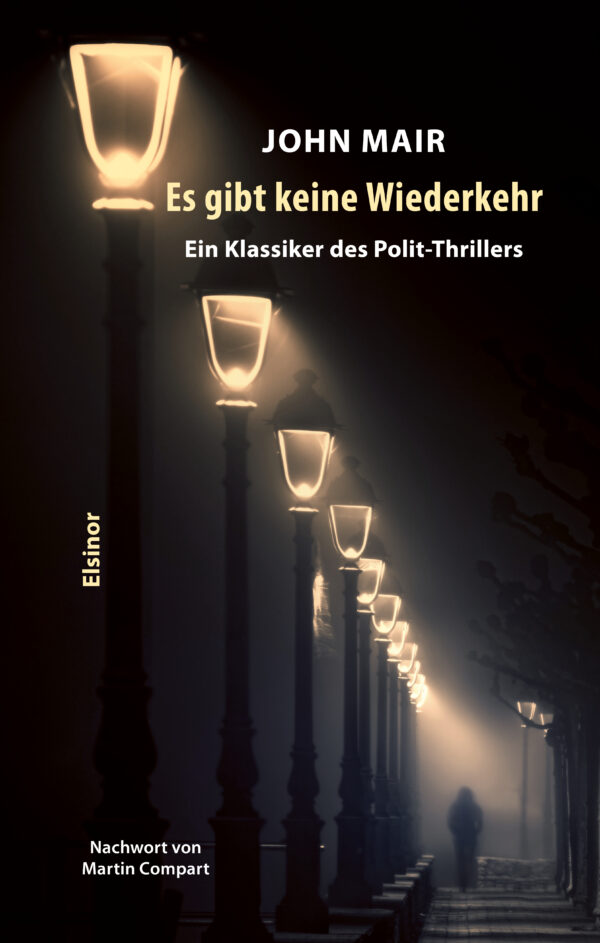

Es ist schon eine hübsche Trouvaille aus den verstaubten Kisten der Genre-Geschichte: John Mairs erster und einziger Roman: „Es gibt keine Wiederkehr“ aus dem Jahr 1941.

Obwohl, Trouvaille? Es gibt Bücher, die geistern so durch die Jahrzehnte, tauchen hin und wieder auf, und verschwinden dann wieder in der Versenkung, bis der nächste Re-Launch versucht wird. Charlotte Jays „Beat not the Bone“ etwa ist so ein Fall. Oder eben „Never come back“. 1957 finden wir den Roman auf Julian Symons Liste „100 Best Crime & Mystery Books” in der Sunday Times, 1986 integrierte Symons den Roman in die Oxford University Twentieth Century Classics, im selben Jahr lief in der BBC eine Hörspielfassung, und 1989 eine dreiteilige TV-Adaption. Dann rührte sich wieder lange nichts, bis 2016 eine BoD-Ausgabe auftauchte und eben jetzt eine deutsche Fassung bei Elsinor. Das ist erfreuliche Genre-Philologie, die auch die übersehenen Fußnoten der literarischen Evolution ins Bewusstsein zu rücken versucht.

Kanon

Es hat gute Gründe, warum eine Kanonisierung von „Never Come Back“ nicht funktionieren konnte. Lassen wir mal das Spezialproblem außen vor, dass das Genre Crime Fiction nie normative Texte etablieren konnte, deren behauptete Normativität nicht lediglich von einer limitierten Rezipienten-Gruppe akzeptiert und/oder nicht schnellstens von anderen ästhetischen Positionen produktionsästhetisch angegriffen wurde. Lassen wir auch die problematischen Kontexte (fahrlässig) außer Acht – das Buch erschien 1941 im UK, offensichtlich kein sehr günstiger Zeitpunkt; zudem kam Mair 1942 während seiner RAF-Ausbildung bei einem Absturz ums Leben. Bleibt der Text selbst.

„Never Come Back“ ist, letztendlich, ein Meta-Text. Das heißt, ein Text, der vornehmlich auf andere Texte reagiert, also seine Figuren, seine Dramaturgie, seine Konstellationen und Konflikte direkt an anderen Texten ausrichtet, dominant auf andere Texte reagiert.

Die Hauptfigur, Desmond Thane, ist ein Boulevard-Journalist, der „klüger“ scheint, „als er tatsächlich war“, der sich in Posen von frauenverachtendem Zynismus, zur Schau gestelltem Ennui und prätendierter Gelehrsamkeit suhlt, aber ansonsten brav die verlangten Tabloid-Artikel abliefert, bevor er in eine ungeheuerliche Intrige globalen Ausmaßes gezogen wird. Er ist, bis zu diesem Punkt, ein typisch Ambler´scher Held. Und von Mair, der als Literaturkritiker natürlich Amblers Vorkriegsromane kannte, überdeutlich so entworfen. Mairs Reaktion ist einfach: Er macht seine Hauptfigur zudem zum Mörder, auch wenn der Mord, den Thane begeht, eher en passant und aus Versehen passiert. Beim Beseitigen seiner Spuren stellt sich Thane dann wieder sehr Ambler´sch ungeschickt, gar tölpelhaft an, und gerät damit in die Fänge einer „Organisation“. Das macht ihn aber noch lange nicht zu einem „Anti-Helden“ wie Symons verkündet hatte, schon gar nicht zum ersten des Genres, denn gegen Hammetts fiesen Mörder-Helden, dem Continental Op aus den späten 1920ern, ist Thane ein blutiger Amateur. Der Continental Op mordet zweckdienlich, räsonabel und vorsätzlich; Thane erst aus Versehen und später aus der Genre-Logik des Man-on-the Run, der seine Verfolger abschütteln und seine Haut retten will.

Literarische Reihen

Wobei wir bei der nächsten Referenz wären: Thanes andauernde Versuche, seinen Peinigern zu entkommen, lehnen sich deutlich an die Romane von John Buchan und Sapper (= Herman Cyril McNeile) an, deren Helden Richard Hannay resp. Bulldog Drummond pausenlos auf der Flucht vor ihren Häschern sind, und unentwegt durch unwegsame Landschaften kraxeln. So wie Thane, nur um gefasst zu werden und wieder zu entkommen, hin und wieder einen Verfolger zu erlegen, von fremden Menschen unterstützt zu oder zu verraten werden. Mair hat diesen öden Mechanismus erkannt, und versucht ihn zu toppen: Noch mehr Slapstick, noch mehr Wiederholung der Standardsituationen. Gutwillig könnte man darin das gute, alte Mittel der Parodie, die Übererfüllung der Vorlage sehen, aber so richtig bekommt Mair das nicht hin, er findet keinen Kniff, um die grundsätzliche Fadheit solcher Manöver effektvoll zu überbieten, die hier genauso nerven wie schon in den Vorlagen. Aber die Absicht ist klar.

Ein größenwahnsinniger Esel

Noch krasser ist die Verschwörung, in die Thane schliddert: Ein Komitee aus radikalen Nazis, radikalen Stalinisten, denen die echten Nazis und Stalinisten nicht radikal genug sind, verstärkt durch eine bunte Mischung von italienischen Faschisten (unzufrieden mit der Entwicklung ihres Landes) und totalitär gesinnten britischen Geheimdienstlern, will den totalen Umsturz, erstmal in Europa und dann auf der ganzen Welt. Basierend auf einem läppischen philosophischen Pamphlet des Vorsitzenden, des verschrumpelten und übellaunigen Sir Joseph, das Thane völlig korrekt charakterisiert als „ein halb verdauter Plato, ein missverstandener Hobbes, eine simplifizierte Nietzsche-Deutung und eine fehlerhafte Darstellung zweitrangiger Freud-Adepten“, wollen die Herrschaften eine „vernünftige Tyrannei“ etablieren. Das ist natürlich total bescheuert, das „Ungeheuer“, so muss Thane am Ende feststellen, ist ein „größenwahnsinniger Esel“. Das ist in der Tat komisch, parodistisch, die reine Geisterbahn, was auch in den Sitzungsprotokollen dieser sich omnipotent dünkenden Verschwörer deutlich wird, die dann so einfach von einem Boulevard-Journalisten aus dem Verkehr gezogen werden kann. Auch hier reagiert John Mair auf die literarische Reihe. Standen – egal, in welcher ideologischen Ausrichtung – die Verschwörungen und Intrigen von Erskine Childers bis Eric Ambler in einem tatsächlich realpolitischen Kontext, überhöht Mair die Machinationen ins unverbindlich Fantastische. Vielleicht wäre es unfair, ex post ein Konzept zu kommentieren, das es nötig findet, Nazis zu konstruieren, die noch widerwärtiger als die real existierenden Nazis sein sollen. Insofern ist es auch im zeitgeschichtlichen Kontext eher sinnvoll, Mairs Konstrukt als das zu verstehen, was es ist: Parodistische Übererfüllung, die Komik erzeugt und, wenn man die Parodie als eine Schreibweise kritischer Textverarbeitung versteht – was sie in der Tat ist -, als Kritik an handelsüblichen Verschwörungsnarrativen. Es spricht an dieser Stelle auch nicht unbedingt für George Orwell, der in einer Doppelrezension meinte, eine solche Organisation könnte „durchaus existieren“. Lobend stellt Orwell heraus, dass hier „sämtliche Verbrechen ungesühnt bleiben, nirgends eine schöne Jungfrau zu retten ist, und niemand aus Patriotismus handelt.“ Und das ist, zumindest im englischen Kontext völlig richtig, angesichts von Hammett (cf. Red Harvest et al) allerdings mit leicht limitierter Perspektive formuliert. Überhaupt Orwell: Er bespricht „Never Come Back“ zusammen mit Arthur Koestlers „Sonnenfinsternis“ routinemäßig, ein Buch unter vielen anderen, das wegrezensiert wird, im New Statesman – dann taucht der Name Mair bei ihm an keiner ästhetik- oder literaturtheoretisch substantiellen Stelle mehr auf. Daraus lässt sich beim besten Willen keine Kanonisierung ableiten.

Screwball

Starke Passagen liefert Mair oft bei Dialogen, brillant übersetzt, wie das ganze Buch, von Jakob Vandenberg, vor allem, wenn der hemmungslos opportunistische Thane versucht, Leute zu manipulieren, und ihnen unfassliche Geschichten auftischt, zum Beispiel wenn er in der Psychiatrie landet und sich herausschwatzen will. Da sind deutliche Echos der Screwball-Comedys der 1930er Jahre zu hören oder, wenn man will, Echos der Crane-Romane von Jonathan Latimer (bevor der in krassen Rassismus abdriftete), da parodiert John Mair nicht, da zieht er einfach und sehr gelungen mit.

(Ein kleines Aside zur deutschen Ausgabe: Einer der Schurken, die für die Organisation arbeitet, ist Jude, und wird „der Jude“ genannt. Antisemitische Klischees werden in der Tat aufgefahren, die exkulpierenden Fußnote des Verlags, dass „allenfalls einige zeittypische Stereotype bedient werden“ macht sie nicht besser, und schon gar nicht „allenfalls“. Den tiefsitzenden britischen Antisemitismus nicht zu camouflieren, ist richtig. Man soll schon sehen können, dass auch Mair nichts gegen Antisemitismen hatte. Aber „Parodie“ braucht auch keine Gegenbildlichkeit, das ist oft ihre Achillesferse).

Anyway, die ästhetische Inszenierung der irren Handlung bleibt bei allem sehr konventionell. Bei Ambler wird von der ersten Zeile des ersten Buches das Erzählte und das Erzählen problematisiert. Ambler destabilisiert seine Erzähler resp. seine Erzählinstanzen radikal. Ambler bezweifelt systematisch die Verlässlichkeit seiner eigenen Erzählung, seine Skepsis gegenüber einer „richtigen“, „wahrhaftigen“ Erzählung von Welt durchdringt alle seine Texte. Das tut John Mair an keiner Stelle. Er erzählt straight, entweder auktorial oder aus dem Kopf von Thane, er psychologisiert seine Figuren (Thane steht auch in der Tradition grüblerischer Schurken, Richard III oder Lady Macbeth et al), konkretisiert sie und lässt nie einen Zweifel aufkommen, dass der erzählte Irrsinn in seiner Welt tatsächlich vorhanden sein könnte, statt den Irrsinn abhängig davon zu machen, wie er erzählt wird. Das ist 19. Jahrhundert.

Literaturgeschichte

Es ist sinnlos zu spekulieren, was für Texte John Mair noch geschrieben hätte. Über Nicht-Existentes kann man nicht reden. Natürlich ist es paratextuell (sprich hier: werblich) völlig okay, „Never Come Back“ als „Klassiker“ zu labeln, als vergessen Klassiker gar. Aber das hat mit dem Text wenig zu tun. Nicht oder nur marginal wahrgenommene Bücher, die zudem keine produktionsästhetischen Folgen hatten (mir ist nicht bekannt, dass sich z.B. Patricia Highsmith für ihre Ripley-Figur bei Mair angelehnt hätte) sind keine „Klassiker“. Weil der Roman reaktiv kleinteilig auf Zeitströmungen konzipiert ist, sich also dem potentiellen Ungenügen an vorliegenden und vorausgehenden Texten verdankt – denn anders funktionieren Parodien nicht – bietet er kein eigenes Potential an, das ihn für Anknüpfungen interessant machen könnte. Die späteren „Anti-Helden“ von Ross Thomas, Brian Freemantle, Aidan Truhen etc. entstammen anderen literarischen Reihen. Klar, Literatur entsteht immer auch aus und gegen Literatur. Aber nicht aus Literatur, die nicht präsent ist oder war. Und jetzt haben die Zeitläufte John Mair gnadenlos überholt. Literaturgeschichte ist auch ein Schlachtfeld, aber ein Denkmal kann auf keinen Fall schaden.

John Mair: Es gibt keine Wiederkehr (Never Come Back, 1941). Deutsch von Jakob Vandenberg. Mit einem Nachwort von Martin Compart. Elsinor Verlag, Coesfeld 2021. 264 Seiten, 18 Euro.