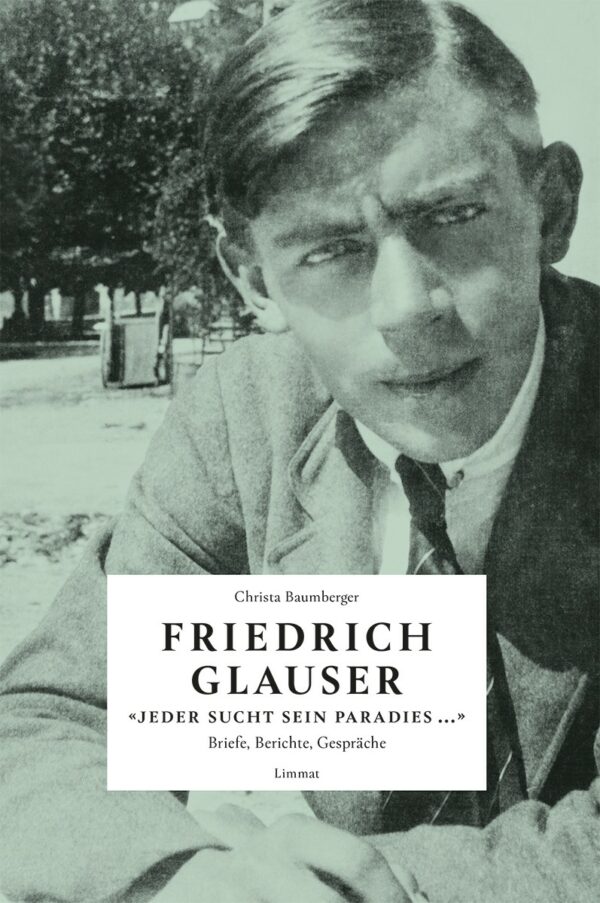

Christa Baumbergers Materialband: „Friedrich Glauser. ‚Jeder sucht sein Paradies ….‘ Briefe, Berichte, Gespräche“ kann dabei helfen. Ein paar Notizen von Thomas Wörtche

Es sollte schon zu denken geben: Friedrich Glauser, der erste wirklich relevante Autor von deutschsprachiger Kriminalliteratur war ein morphiumsüchtiger, von seinem Vater verstoßener Outsider, der lange Jahre seines kurzen Lebens (1896 – 1938) in psychiatrischen Einrichtungen verbracht hat, der sich mit allen möglichen und unmöglichen Jobs vom Bauernknecht bis zum Minenarbeiter durchgeschlagen hat, in der Fremdenlegion war (und darüber einer der größten Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben hat: „Gourrama“), mit anderen literarischen Außenseitern vernetzt war – mit den Dadaisten um Hugo Ball und Emmy Hennings, mit Hans Arp und dem Zürcher Cabaret Voltaire -, meistens unter Kuratel und meistens pleite. Mehr „von unten“ geht kaum. Ein Qualitätsmerkmal per se ist das alles nicht, aber das Verwandeln all dieser Erfahrungen in präzise, genaue literarische Prosa mit einem sehr eigenen Ton ist eine große Leistung. Das Resultat: Kriminalliteratur, nicht „Krimi“. Ein bisschen ist das so, wie mit einem der Gründertexte des Genres, E. A. Poes „Murders in the Rue Morgue“, denn auch da sollte uns zu denken geben, dass die literarische Reihe mit einem Text beginnt, der seine eigene parodistische Zersetzung (der Mörder ist ein Affe) schon mitgedacht hat, jedem Pathos der Ratiocination zuwider.

Anyway, Friedrich Glauser markiert schon früh einen Punkt, von dem aus man die Geschichte des Genres nicht mehr monadisch schreiben kann: Bei ihm treten die unterschiedlichsten Minen und Quellen der Kriminalliteratur deutlich zu Tage: Dadaismus (was ihn mit seinem fast zeitgleichen Kollegen Walter Serner – 1889 bis 1942 – verbindet), die Tradition der poètes maudits und der paradis artificiels – de Quincy, Baudelaire, Rimbaud usw. – und damit gleichzeitig die Dekonstruktion des Genres (besonders deutlich in „Die Fieberkurve“), die dann von Friedrich Dürrenmatt („Requiem auf den Kriminalroman“) fortgeschrieben wurde, und selbst in dessen „Physiker“ noch die Echos von Glausers „Matto regiert“ zu spüren sind. Der plakative 1:1-Realismus, der bis heute große Teile der Kriminalliteratur auch formal dominiert, ist bei Glauser schon längst ausgehebelt. Das alles sind gute Gründe, sich immer wieder und noch einmal mit Glauser zu beschäftigen (es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Frank Göhre dies immer wieder getan hat), zumal im Moment der Retro-Boom sich auf die zu Glauser schon fast antipodisch positionierten Texte des britischen Golden Ages (Agatha Christie, Dorothy Sayers etc.) kapriziert – ein Umstand, der überdeutliche politische Implikationen hat: wider die Komplexionen der derzeitigen Zeitläufte. Glauser lesen ist auch aktuell.

Poetologie

Einen wunderbaren Thesaurus zu Glauser mit großartigen Graphiken von Hannes Binder (wer sonst?) hat die Zürcher Literaturwissenschaftlerin Christa Baumberger zusammengestellt: Über 500 Seiten Briefe und Dokumente, fast die Hälfte davon unveröffentlicht. Die große Anzahl der Briefe dabei ist nur logisch – wer weggesperrt ist, muss schreiben, um überhaupt zumal in Zeiten mit mageren Telefonverbindungen mit der Welt kommunizieren zu können. Deswegen sind Glausers Briefe, wenn sie nicht viele aufschlussreiche Aspekte seines Alltagslebens, seines juristischem Dauerclinchs mit Behörden und Institutionen, mit seinem Bemühen, Aufträge, Jobs oder Geld zu organisieren zu tun haben (besonders spannend finde ich ja – déformation professionelle, vermutlich – seine Verlagskorrespondenzen), oft autopoetologische Dokumente, Selbstreflexionen zu seiner Literatur, Überlegungen zu Sprachverwendungen, Projektskizzen und vieles mehr. Was zeigt: Glauser war keineswegs ein drogensüchtiger Instinktautor, sondern ein sehr kalkulierter, luzider Schriftsteller, der genau wusste, was er wollte und was er wie und warum mit Worten tat. Und der sich durchaus kompetent literaturkritisch mit den Werken anderer Autoren auseinandersetzte, also keinesfalls eine schriftstellerische Monade war.

Frauen

Auch sein Verhältnis zu Frauen lässt sich in diesem Konvolut genauer beobachten, insofern es über die reine Gattung der Liebesbriefe hinausgeht (eine hübsche, kompakte Auswahl davon gibt es unter dem Titel „Du wirst heillos Geduld haben müssen mit mir“ beim Unionsverlag). Besonders interessant ist etwa seine Beziehung zu Berthe Brendel, die er nach einer Reihe mehr oder weniger desaströser Beziehungen in der Anstalt Münsingen 1933 kennengelernt hatte und die noch im selben Jahr dort als Pflegerin entlassen wurde. Brendel macht Druck, ihn heiraten zu können, was eine Menge bürokratischem Hickhack nach sich zog und tragisch endete: Am Vorabend der endlich zustande gekommenen Heirat fällt Glauser am 6. Dezember 1938 ins Koma und stirbt zwei Tage später. Ein Paradies, das im Gegensatz zu vielen anderen zu realisieren gewesen wäre, zerplatzt. Und zweifelsohne gehörten Frauen – ob die mütterliche Marthe Ringier oder seine Amouren mit Elisabeth von Ruckteschell und Beatrix Gutekunst – zu seinen Sehnsuchts-Paradiesen, die er allerdings allesamt an die Wand fuhr, so wie er viele Freunde, Förderer und Unterstützer immer wieder bitter enttäuschte.

Kontexte

Aufschlussreich sind auch die Notizen, die sich sein Vormund Walter Schiller von seltenen Telefongesprächen mit Glauser machte – fixierte O-Töne, sozusagen, und überhaupt die Äußerungen über Glauser in Akten, Protokollen, Krankenblätter, Gutachten und anderen Dokumenten, die Baumberger als wichtige Mosaiksteinchen einer immerwährenden Polyphonie von und über Glauser präsentiert, und die, zusammengeschaut, ein, wie Baumberger schreibt, eine „nuancierte Einsicht in das psychiatrische System dieser Zeit“ eröffnen: Man kann Glauser nicht aus seinen Kontexten lösen oder ihn ohne seine Kontexte verstehen. Aber dann kann man immer noch aus Glauser viel Honig saugen, für die Möglichkeiten, die Kriminalliteratur schon immer hatte und hat, und die keinesfalls museal sein müssen, auch wenn sie noch lange nicht alle ausgefaltet sind oder flugs wieder einkassiert worden sind. Es steckt schon eine gewisse Ironie darin, dass Glauser schon vor fast hundert Jahren weiter war als ein großer Teil der aktuellen Produktion es heute ist. Sich auf den Namen Glauser zu beziehen ist wohlfeil, aber aus seiner Poetik produktionsästhetische Konsequenzen zu ziehen (nein, das heißt nicht, dass man heute so schreiben soll wie Glauser damals, sondern es ruft auf, die Implikationen seines Schreibens zur Kenntnis zu nehmen und damit kreativ umzugehen) fällt anscheinend schwer. Oder ist einfach zu unbequem.

Christa Baumberger: Friedrich Glauser. „Jeder sucht sein Paradies …“. Briefe, Berichte, Gespräche. Mit Illustrationen von Hannes Binder. Limmat Verlag, Zürich 2021. Gebunden mit Fadenheftung, 85 Abbildungen und Dokumente. 510 Seiten, 58 Euro.

Und siehe auch:

Friedrich Glauser: Du wirst heillos Geduld haben müssen mit mir. Liebesbriefe. Mit einem Vorwort und Steckbriefen der Empfängerinnen von Manfred Papst. Unionsverlag, Zürich 2021. Hardcover, 160 Seiten, 18 Euro.

© 04/2021 Thomas Wörtche