Mean & Killing Streets

Mean & Killing Streets

– Ein Klassiker ist endlich da … „Homicide“, das Buch mit den vielen, vielen Folgen. Thomas Wörtche hat sich seit einem gefühlten Jahrhundert mal wieder damit beschäftigt.

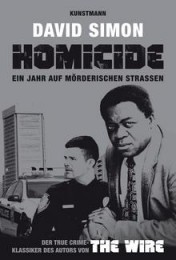

Ein Sachbuch aus dem Jahr 1991 macht Furore: David Simons Klassiker der Polizeireportage, „Homicide – Ein Jahr auf mörderischen Straßen“ ist mit blamabler Verspätung jetzt endlich auf Deutsch zu lesen. Der Journalist David Simon, von der Baltimore Sun freigestellt für das Projekt, hatte 1988 ein Jahr lang mit den Detectives der Homicide Section, also dem Morddezernat von Baltimore, getarnt als „Polizeipraktikant“ (als „intern“, aber das Wort wurde erst ein bisschen später prekär) Dienst getan. Notfalls rund um die Uhr, als „Fliege an der Wand“ hat Simon Polizeialltag erlebt und zu einer 800 Seiten langen, intensiven Reportage verdichtet. Auf dem Sachbuch basierte die grandiose, von Barry Levinson produzierte Fernsehserie „Homicide“, die in den späten 1990er Jahren tief in der Nacht, zwischen ekliger Pornowerbung versteckt, auch im deutschen Fernsehen, bei VOX lief, praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aus „Homicide“ entwickelte sich später „The Wire“, für viele Menschen die beste Polizei-Serie aller Zeiten. Im deutschen Fernsehen ist „The Wire“ auch nicht zu sehen, aber die medialen Konsumgewohnheiten haben sich geändert. Besonders amerikanische Fernseh-Serien werden auf DVD kollektiv geschaut oder via Internet. „The Wire“ ist Kult und insofern hatte auch das Grundlagenbuch aller dieser Dinge, eben „Homicide“, plötzlich eine Chance auf dem Buchmarkt, zumal es als Non-Fiction auch noch in die „Reality“-Welle fällt.

http://www.youtube.com/watch?v=bLu-rrE9DPk

Joseph Wambaughs Einfluss

David Simon belegt als Reportage, was der Ex-Polizist und Romancier Joseph Wambaugh ein Jahrzehnt früher mit seinen Cop-Romanen und semi-fiktionalen Büchern literarisch umgesetzt hatte: den Blick auf Polizei- und Aufklärungsarbeit, der von dem üblichen Klischee des skandalösen „Einzel-Falls“ abweicht und eine unendliche Kette, eine blutige Kontinuität von Gewalt und Tod sichtbar werden lässt. Wambaughs Impakt auf die „Realitätstüchtigkeit“ von Cop-Shows (vor allem auf „Hill Street Blues“ und „NYPD Blue“) liegt natürlich auch dem Grundkonzept von „Homicide“, ob Buch oder Film, zugrunde, auch wenn das in den Paratexten zu Simons Buch seltsamerweise nirgends erwähnt wird. Natürlich geht es bei diesem Thema auch nicht nur um eine relative mimetische oder „authentische“ Komponente in Literatur und TV, sondern es geht grundsätzlich um Konzepte, wie man verbrecherische und gewalttätige Realitäten einschätzt und mit ihnen nicht zuletzt auch ästhetisch umgeht.

Bei Simons Detectives dominiert der Gedanke, „Elite“ innerhalb eines sehr disparaten Polizei-Corps zu sein – überall auf der Welt haben die Mordermittler das höchste polizeiinterne und durch die Vermittlung über Kriminalfiktion, in der meist Mord im Mittelpunkt steht, auch polizeiextern das höchste Prestige. Wambaughs Protagonisten jedoch sind Street Cops, also Uniformierte, die im wahrsten Sinn des Wortes kniehoch nonstop im Dreck waten, was nur mit geringem Prestige gratifiziert wird. Simons Kalkül, die „Elite“ zu beobachten, ist insofern auch nicht ganz unpolitisch.

Anyway, die Detectives bei Simon und in der Realität von Baltimore bearbeiten fünf oder sechs Tötungssachen gleichzeitig, sie stehen unter politischem Druck, sie müssen erfolgreich sein, um im Job zu überleben. Polizeiarbeit, so macht Simon deutlich, besteht aus langen Frust-Strecken, aus Ermittlungspannen und Sackgassen. Die Klientel, ob als Opfer, Täter, Zeugen oder sonst wie Beteiligte, besteht nicht aus den angenehmsten Zeitgenossen. Auch eine mittlere Stadt wie Baltimore ist gewalttätig. Armut, Rassismus, Drogen und Verwahrlosung geben die Atmosphäre auf den Straßen vor.

Simon erzählt geschickt, mit einem sehr berührenden, für alle Beteiligten traumatischen, abscheulichen Mordfall an einem elfjährigen schwarzen Mädchen als narrative Lebensader. Daran und an dem Wahnsinn des Alltags hängt Simon die Porträts der Polizisten auf. Er zeigt ihren spezifischen Humor, ihre Sprache, ihre Sicht auf die Welt und ihre teilweise faszinierenden Biografien, wie die des exzentrischen, aber brillanten Cops, der Fachmann für griechische Spitzenweine, Avantgarde-Literatur und Jazz ist, aber als Afroamerikaner keinen schwarzen Jargon beherrscht.

Auch wenn sich seit 1988 kriminaltechnisch viel getan hat, CSI-Verhältnisse sind immer noch utopisch: Die beinharte, zermürbende und frustrierende „Arbeit am Menschen“ und nebenbei ein Porträt Baltimores (die Stadt E. A. Poes und Billie Holidays) in noir machen die bleibende Qualität von Simons Buch aus.

Ein Post Scriptum: Sehr aufschlussreich ist ein „Post Mortem“ betiteltes Nachwort, das David Simon der amerikanischen 2006er Ausgabe hinzugefügt hat (das sehr eitle „Ante Mortem“ von Richard Price übergehen wir mal schweigend). Er resümiert darin noch einmal die politischen Folgen, die sein Buch für ein paar der porträtierten Cops hatte (nicht immer günstige) und zeigt gleichzeitig sehr deutlich, wie sehr ganz konkrete Polizeiarbeit bis ins Detail von politischen (hier: lokalpolitischen) Vorgaben abhängig ist, und seien diese noch so inkompetent, ja schwachsinnig. Die Folgen inkompetenter Führung richten vermutlich genauso schwere Flurschäden an wie die Verbrechen selbst. Interessant auch, wie manche Detectives dann eher von Simon abrückten, als er mit dem Projekt „The Corner“ (coming up soon, hier und bei Antje Kunstmann) sozusagen die Seiten gewechselt hatte und aus der Gangsterperspektive schaut. Wahrheiten sind eben oft Perzeptionsprobleme.

Noch ein Post Scriptum: Es ist sicher auch nur ein Perzeptionsproblem, wenn man den Umgang des Antje Kunstmann Verlags mit dem Projekt ein wenig fahl und kickassig findet. Natürlich ist es sinnvoll, „Homicide“ endlich zu realisieren. So zu tun, als hätte es nie Aufrufe dazu, Begründungen dafür und massive Lobbyarbeit gegeben – hauptsächlich von Pieke Biermann (hier), die auch die ideale Übersetzerin gewesen wäre, et al (klick), als hätte man alles selbst erfunden, ohne die geringste Referenz und Reverenz – ist na ja, es ist …

Noch ein Post Scriptum: Es ist sicher auch nur ein Perzeptionsproblem, wenn man den Umgang des Antje Kunstmann Verlags mit dem Projekt ein wenig fahl und kickassig findet. Natürlich ist es sinnvoll, „Homicide“ endlich zu realisieren. So zu tun, als hätte es nie Aufrufe dazu, Begründungen dafür und massive Lobbyarbeit gegeben – hauptsächlich von Pieke Biermann (hier), die auch die ideale Übersetzerin gewesen wäre, et al (klick), als hätte man alles selbst erfunden, ohne die geringste Referenz und Reverenz – ist na ja, es ist …

Dazu passt, dass man sich dann auch nicht zu blöde ist, einen rundum ahnungslosen Artikel von Michael Rutschky (welcher Redakteur verantwortet eigentlich so was?) aus der taz vom 25.08. 2011 stolz als positive Pressestimme zu featuren. Na ja, wie gesagt, sicher nur ein Wahrnehmungsproblem.

Thomas Wörtche

David Simon: Homicide. Ein Jahr auf mörderischen Straßen. (Homicide – A year on the killing streets, 1991). Sachbuch. Deutsch von Gabriel Gockel, Barbara Steckhan, Thomas Wollermann. Mit einem Vorwort von Richard Price und einem Nachwort von Terry McLarney. München: Antje Kunstmann 2011. 827 Seiten. 24,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.