Wahrhaft dicke Bretter bohren

Wahrhaft dicke Bretter bohren

‒ Ein Porträt des Autors William T. Vollmann anlässlich seines „Europe Central“ von Alf Mayer.

1982, vor nun mehr als 30 Jahren, schnappte sich der damals 23-jährige William Tanner Vollmann aus Los Angeles, der seine Texte bis heute mit WTV zeichnet, Kamera und Kassettenrekorder und machte sich auf nach Afghanistan, um sich auf eigene Faust einen Eindruck zu machen von dem sowjetisch besetzten Land. Das Ergebnis war ein seltsames, in vielerlei Hinsicht inkorrektes, aber dennoch höchst interessantes Buch. „Wenn Sie eine Nachricht hätten an die Amerikaner, was wäre sie?“, fragt er da dauernd. „Afghanistan Picture Show oder Wie ich lernte, die Welt zu retten“ kam 2003 auf Deutsch im Mareverlag heraus, 2008 als Taschenbuch bei Suhrkamp, wo einige weitere Werke des deutschstämmigen Vollmann ein Haus fanden, darunter das wunderbare „Hobo Blues. Ein amerikanisches Nachtbild“ (Riding toward Everywhere, 2008), für das WTV selbst illegal als Güterzugtramp durch die USA gekreuzt war.

Ein Plädoyer, warum es den Suhrkamp Verlag braucht, das war meine erste Anmutung, als ich vor einigen Wochen nun endlich Vollmanns zwölften Roman aus der Postverpackung befreite. 1028 Seiten stark ist die deutsche Übersetzung von „Europe Central“, für das WTV 2005 den National Book Award erhalten hatte. Dünndruckpapier, Einband und solide Bindung sind ein haptischer Genuss, der Roman selbst ein Ereignis, ein in jeder Hinsicht gewichtiges Buch – und für uns Europäer sein (bisher) wichtigstes.

Der Schlafwandler und der Realist – und Dimitri Schostakowitsch

Der Schlafwandler und der Realist – und Dimitri Schostakowitsch

Das Thema: der zweite Weltkrieg als Seelengeschichte, in 37 jeweils doppelsträngigen Kapiteln entfaltet, je ein roter und ein schwarzer Draht ineinandergeflochten wie ein stromführendes Kabel, beide sich ergänzend, das Sowjet-Rot und das Nazi-Schwarz. Hitler taucht den Roman hindurch auf als „Der Schlafwandler“, Stalin als „Der Realist“. Blutrot ist der Schmutztitel, gefolgt von einer vom Autor gezeichneten Landkarte Europas, überzogen mit militärischen Signaturen und Operationsnamen von Barbarossa bis Zitadelle, dem vorangestellt als Motto eine Bemerkung des Komponisten Dimitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch: „Die meisten meiner Symphonien sind Grabdenkmäler.“ (Die Schreibweise der russischen Vornamen weicht das ganze Buch über von der bei Wikipedia üblichen ab, Verlag und Übersetzer werden wissen, warum. Ansonsten sind die Anmerkungen skrupulös gründlich und vermutlich mit ein Grund für die lange Verzögerung der deutschen Ausgabe.)

Im Mittelpunkt von „Europe Central“ steht eine erfundene Dreiecksbeziehung: Schostakowitsch, Roman Kamen, Elena Konstantinowskaja. Kamen war ein sowjetischer Filmregisseur, bekannt für seine pathetischen Dokumentarfilme, ein leidenschaftlicher „Soldat mit der Kamera“. Elena hingegen ist frei erfunden. In einer Nachbetrachtung schreibt Vollmann über diese Frauenfigur: „Ich liebe sie mit Sicherheit so sehr, wie ich jemanden lieben kann, dem ich nie begegnet bin … Ich wollte sie so grenzenlos liebenswert machen wie nur möglich. Wie ich in diesem Buch geschrieben habe, ‚vor allem ist Europa Elena‘.“

Im Mittelpunkt von „Europe Central“ steht eine erfundene Dreiecksbeziehung: Schostakowitsch, Roman Kamen, Elena Konstantinowskaja. Kamen war ein sowjetischer Filmregisseur, bekannt für seine pathetischen Dokumentarfilme, ein leidenschaftlicher „Soldat mit der Kamera“. Elena hingegen ist frei erfunden. In einer Nachbetrachtung schreibt Vollmann über diese Frauenfigur: „Ich liebe sie mit Sicherheit so sehr, wie ich jemanden lieben kann, dem ich nie begegnet bin … Ich wollte sie so grenzenlos liebenswert machen wie nur möglich. Wie ich in diesem Buch geschrieben habe, ‚vor allem ist Europa Elena‘.“

Vollmann geht in seinem panoramahaften Zeitgemälde der Frage nach, „was einst Millionen bemannter und unbemannter Geschosse in Bewegung gesetzt“, was den Zweiten Weltkrieg begründet hat, was Menschen auf Menschen gehetzt hat und hetzt – eines seiner großen Themen ist die Gewalt in der Welt ‒ und wie Ideologien die Menschlichkeit vergiften. Das WTV-Erzähler-Ich, das nun dauernd die Identitäten wechseln wird, macht sich bereit, so heißt es ironisch am Ende des Eröffnungskapitels „Stahl in Bewegung“, „in die tiefere Bedeutung Europas einzumarschieren“.

Auf dem Feld des Politthrillers hat so etwas Ähnliches der Osteuropa-affine US-Autor Olen Steinhauer (Rezension bei CrimeMag) unternommen. In seinem hierzulande unübersetzt gebliebenen Pentalog schneidet er in Jahrzehnteschritten durch die Entwicklung eines fiktiven Landes hinter dem Eisernen Vorhang, jedes Mal mit einem anderen Hauptcharakter, sie alle miteinander verbunden, sie alle seufzend unter der Last ihrer Geschichte. Die fünf Buchtitel sprechen für sich: „The Bridge of Sighs“, „The Confession“, „36 Yalta Boulevard“, „Liberation Movement“, „Victory Square“.

Auch Vollmann hat in seinen bisherigen Arbeiten immer wieder die jüngere europäische Geschichte mit einem großen Verständnis für all das einem Amerika doch so ferne und durch den Kalten Krieg übersimplifizierte Slawische dort hinter dem Eisernen Vorhang durchdrungen. „Europe Central“ könnte man sich von keinem europäischen Autor vorstellen, dies, obwohl Vollmann sich ausdrücklich auf den jugoslawischen Autor Danilo Kiš bezieht, dessen Meisterwerk „Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch“ ihm „in den langen Jahren der Vorbereitung auf diese Arbeit Gesellschaft geleistet“ habe. „Sieben Kapitel ein und derselben Geschichte“, lautet der Untertitel dieses 1976 erschienenen Romans. Mit seinen 192 Seiten ist es ein Meisterwerk der Verdichtung, der Brechung von ideologischem Pathos durch Ironie, verschränkt sieben Biografien zu einem damals als gewaltigen Skandal empfundenen Gesellschaftsporträt.

Auch Vollmann hat in seinen bisherigen Arbeiten immer wieder die jüngere europäische Geschichte mit einem großen Verständnis für all das einem Amerika doch so ferne und durch den Kalten Krieg übersimplifizierte Slawische dort hinter dem Eisernen Vorhang durchdrungen. „Europe Central“ könnte man sich von keinem europäischen Autor vorstellen, dies, obwohl Vollmann sich ausdrücklich auf den jugoslawischen Autor Danilo Kiš bezieht, dessen Meisterwerk „Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch“ ihm „in den langen Jahren der Vorbereitung auf diese Arbeit Gesellschaft geleistet“ habe. „Sieben Kapitel ein und derselben Geschichte“, lautet der Untertitel dieses 1976 erschienenen Romans. Mit seinen 192 Seiten ist es ein Meisterwerk der Verdichtung, der Brechung von ideologischem Pathos durch Ironie, verschränkt sieben Biografien zu einem damals als gewaltigen Skandal empfundenen Gesellschaftsporträt.

Einige Seitenzahlen – und warum Vollmann viele Krimiautoren beschämt

192 Seiten freilich sind für Vollmann kaum ein metrisches Maß. Als Journalist lebt er, bekennt er freimütig, von Magazinbeiträgen und Reportagen rund um den Erdball, unterwegs aber ist er dabei als Autor, der sich zum Lebensunterhalt wie ein Prostituierter verkauft und seine Texte nach Belieben verstümmeln lässt. Endgültige Form findet all seine Arbeit dann in den Büchern, für die er sich mit oft bescheidenen Honoraren zufrieden gibt, weiß er doch, dass seine Anforderungen an die Verlage gigantisch sind, den schieren Umfang und die Ausstattung, etwa alle seine eingestreuten, oft mit einer einfachen Lochkamera aufgenommen Bilder betreffend. Das mit 464 Seiten vergleichsweise schlanke „Poor People“, für das WTV Menschen auf allen Kontinenten die gleiche Frage stellte, nämlich „Why are you poor?“ (Warum sind Sie arm?) enthält 128 Fotos seiner Interviewpartner.

Zu „Imperial“, einer gewaltigen Studie zum kalifornisch-mexikanischen Ausbeuter- und Grenzgebiet, erschien ein eigener, 200-seitiger Fotoband. (Warum eigentlich, fällt mir gerade ein, hat die Andere Bibliothek es nie zur Herausgabe eines einzigen Vollmann-Buches gebracht?) Vollmanns gewaltiges Œuvre stellt aber nicht nur Verlage, sondern jeden seiner Leser vor größte Herausforderungen. Hier einige Seitenzahlen und Hinweise, die bei Vollmann auch als so etwas ein Globetrotter-Maß der Welt- und Themenaneignung gelten können:

- 744 Seiten: „Rising Up and Rising Down. Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means“. Kondensierte Ausgabe 2004. (3300 Seiten umfasst die in sieben Bänden 2003 bei McScweeny’s erschienene, heute antiquarisch hoch gehandelte Originalarbeit, WTV hatte 23 Jahre daran gearbeitet: Vol 1: Three Meditations on Death / Vol 2-3: Justifications (2 Bände) /Vol 4: Justifications, Section Two: Policy and Choice / Vol 5: Part II: Studies in Consequences (1991-2003) / Vol VI: The Muslim World (1994, 1998, 2000, 2002) / Vol VII: Annexes. Einen Bericht zur Entstehung gibt es hier.)

- 832 Seiten, dt. Ausgabe 1028 Seiten: „Europe Central“, 2005.

- 1310 Seiten: „Imperial“, 2009, mit 120 Interviewten. Dazu ein gleichnamiger Bildband mit 210 Seiten.

- 2608 Seiten: die bisher vier vorliegenden Bände der „Seven Dreams“-Serie.

Wie ein roter Faden zieht sich die Frage von Gewalt und Verbrechen durch Vollmanns Werk, das eines Tages Anerkennung auch finden wird als exorbitante Grundlagenforschung unserer zivilisatorischen Zustände, als fulminant recherchierte „crime faction“. Ein expliziter, rabenschwarzer Kriminalroman ist „The Royal Family“, er hat einen Privatdetektiv als Helden. In vielen seiner anderen Bücher ist es Vollmann selbst, der ermittelt, forscht, fragt und schnüffelt, rekonstruiert und imaginiert. In seiner Herkulesarbeit „Rising Up and Rising Down“ kategorisiert er all die Entschuldigungen und Rechtfertigungen für Gewalt, für Staatsverbrechen und individuelle, blättert Fallgeschichten auf, behandelt Ästhetik und Moralität von Waffen und Interventionen, stellt abgrundtiefe und auch für Kriminologen ungemütliche Fragen, stellt viele Erklärungsmuster des Kriminalromans und des geläufigen moralischen Urteils auf den Prüfstand.

Wie ein roter Faden zieht sich die Frage von Gewalt und Verbrechen durch Vollmanns Werk, das eines Tages Anerkennung auch finden wird als exorbitante Grundlagenforschung unserer zivilisatorischen Zustände, als fulminant recherchierte „crime faction“. Ein expliziter, rabenschwarzer Kriminalroman ist „The Royal Family“, er hat einen Privatdetektiv als Helden. In vielen seiner anderen Bücher ist es Vollmann selbst, der ermittelt, forscht, fragt und schnüffelt, rekonstruiert und imaginiert. In seiner Herkulesarbeit „Rising Up and Rising Down“ kategorisiert er all die Entschuldigungen und Rechtfertigungen für Gewalt, für Staatsverbrechen und individuelle, blättert Fallgeschichten auf, behandelt Ästhetik und Moralität von Waffen und Interventionen, stellt abgrundtiefe und auch für Kriminologen ungemütliche Fragen, stellt viele Erklärungsmuster des Kriminalromans und des geläufigen moralischen Urteils auf den Prüfstand.

In den „Seven Dreams“ ergründet er je an einem historischen Konflikt die gewaltträchtige, verbrecherische Besiedlungsgeschichte Nordamerikas. Drei Bände stehen hier noch aus. In „Imperial“, das er einem unbekannten, illegalen, ermordeten Migranten widmet, erkundet Vollmann die Ausbeutungsgeschichte der Grenzregion Südostkaliforniens. „Poor People“ schaut dahin, wo die Welt ganz unten ist. „Europe Central“ hat die größten Staatsverbrechen des 20. Jahrhunderts oder sollen wir sagen, der Weltgeschichte zum Thema. Ob Menschen im Nazi- oder Stalin-Regime, von Ausrottung bedrohte Indianerstämme, Guerillakämpfer in Afghanistan, Bettler in Thailand, Prostituierte in San Francisco, immer sind es vor allem auch die Underdogs, denen Vollmann eine Stimme verschafft – und sein Interesse. Und seine Poesie.

Die Zwiespältigkeit des Guten

Die Zwiespältigkeit des Guten

Über 70 Personen gibt Vollmann in „Europe Central“ Stimme und Charakter, die allermeisten von ihnen existierten wirklich, 83 Seiten erhellende Quellenhinweise vermitteln einen Eindruck der vom Autor angestellten Recherchen. Künstler wie Käthe Kollwitz oder die Poetin Anna Achmatowa tauchen im Buch auf, der deutsche General Paulus und sein russisches Gegenüber, General Wlassow, die Fliegerin Hanna Reisch, Marschall Tschuikow, der Held von Stalingrad und Feldmarschall Erich von Manstein, der Generalgouverneur Hans Frank, die hingerichtete Partisanin Soja und ihr Satz: „Ihr könnt nicht alle hundertneunzig Millionen Russen aufhängen!“

Mit Soja gepaart ist der von moralischen Zweifeln gemarterte SS-Offizier Kurt Gerstein, der im Kapitel „Saubere Hände“ versucht, mit seinen Mitteln der Vergasung der Juden Einhalt zu gebieten und die Lieferung von Zyklon B aufzuhalten, mit seiner „Zwiespältigkeit des Guten“ ist er einer von Vollmanns Helden, weil er mit dem Bösen paktieren, es dulden und respektieren muss, sich so mitschuldig macht. Da ist der Frontsoldat Rüdiger mit seiner Begeisterung für die Schauspielerin Lisca Malbran, die ihm auf einer Doppelseite der nach dem Vorbild des Magazins „Life“ gestalteten NS-Propagandazeitschrift „Signal“ entgegentritt, da sind die Vorzeige-Kommunistin Hilde Benjamin und das Leben in der frühen DDR im Kapitel „Die rote Guillotine“, da erschlägt Parzival den Roten Ritter, erbeutet die Legion Condor in Spanien 60 sowjetische Panzer, da erleben wir die Belagerung von Leningrad, die Zerstörung Warschaus, die Vernichtung der Juden, die Eroberung Berlins, die Entnazifizierung und das Luftbrücken-Idyll, das geviertelte Berlin, den Eisernen Vorhang, Dolchstoßlegenden und die weißen Nächte von Leningrad.

Der apokalyptische Soundtrack zum 20. Jahrhundert

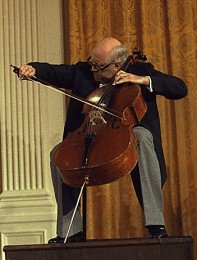

Paarweise gekoppelt, in der Zeit von 1914 bis 1975 angesiedelt, webt Vollmann ein vielstimmiges und vielgesichtiges Geschichtsbild, knüpft dabei immer wieder an die Werkgeschichte Schostakowitschs. Dessen Ringen um künstlerischen Ausdruck und Selbstbehauptung unter einem Terror-Regime bildet einen eigenen, einfühlsamen und in vielen Einsichten verblüffenden Künstlerroman im Roman. Das drittletzte Kapitel „Opus 110“ umfasst beinahe 110 Seiten, reicht von 1943 bis 1975, die Gewalttour entspricht dem, was der Cellist Mstislaw Rostropowitsch im sinfonischen Schaffen Schostakowitschs sah: nämlich „eine Geheimgeschichte Russlands“. Einen „apokalyptischen Soundtrack zum 20. Jahrhundert“ nannte Gottfried Blumenstein das Werk des Komponisten, der Musikwissenschaftler Abram Gosenpud beschrieb es so:

„In vielen Werken Schostakowitschs findet ein Kampf statt zwischen der Macht des Bösen, das unbezwingbar scheint, und der Macht des Guten, das während des Kampfes immer mächtiger wird. Es kämpft gegen das Böse, doch Schostakowitsch beendet seine Symphonien nie mit feierlichen, pompösen, jubelnden Akkorden, die Glück und Frieden auf Erden verkünden. Er war ein zu nüchterner und kluger Künstler, um den Himmel auf Erden in einer Zeit darzustellen, in der die Hölle auf Erden herrscht.“

Schostakowitsch übrigens wurde mehrfach in die berüchtigte Geheimdienstzentrale Lubjanka vorgeladen und zu sogenannten „Volksfeinden“ befragt. „Das Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich mein Leben lang gemartert haben, viele Seiten meiner Musik sprechen davon“, meinte er. Seine als linientreu angesehene 5. Sinfonie mit ihrem Marschfinale wurde lange Zeit als Verherrlichung des Sowjetregimes angesehen. In den in ihrer Echtheit umstrittenen Memoiren des Künstlers heißt es, dass das in Wirklichkeit ein Todesmarsch sei:

„Was in der Fünften vorgeht, sollte meiner Meinung nach jedem klar sein. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen … So als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu: Jubeln sollt ihr! Jubeln sollt ihr! Und der geschlagene Mensch erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten. Geht, marschiert, murmelt vor sich hin: Jubeln sollen wir, jubeln sollen wir. Man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht zu hören.“

Cellist Mstislav Rostropovich, performing at the White House on September 17, 1978 (Wikicommons)

Tage der Nibelungen

Auf deutscher Seite wird uns Wagners Ring und dessen Personal ungemütlich aufgeblättert, mitsamt dem unser westliches Wesen immer noch beherrschenden subkulturellen Überbau nordischer Mythologien, eines der besonderen Interessensgebiete Vollmanns. „Die Tage der Nibelungen“ ist in Vollmanns großer, siebenbändigen Gewaltstudie „Rising Up and Rising Down“ das Einleitungskapitel überschrieben, und es geht dabei um die Gegenwart. Eine Welt ohne Krieg kann WTV sich darin in einer bitteren Pointe nur vorstellen, wenn ein thermonuklearer Krieg uns alle ausgelöscht hat.

Ich kann verstehen, warum Vollmann sich für „Europe Central“ die Frauenfigur der Elena schuf, kreist doch ein großer Teil des Romans um die männliche Welt von Ehre und Gewalt und deren Rechtfertigungen. „Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun“, wird ein KZ-Kommandant als Motto des Kapitels „Unternehmen Zitadelle“ zitiert.

Große Literatur ist auch, wie Vollmann all das Technische zum Reden, Knirschen, Knarren und Schwingen bringt. Die Futuristen klingen hier an, der poetische Furor der Moderne, WTV gelingen staunenswert poetische Passagen. Für das Verständnis wichtig ist die Zentralmetapher. Der Originaltitel des Buches, „Europe Central“, wurde für die deutsche Ausgabe beibehalten, merkt Übersetzer Robin Detje an, dem ein Tapferkeitsorden gebührt für seine geleistete Arbeit. „Der Ausdruck will halb Telefonzentrale bedeuten und halb Mitteleuropa. Im Text erscheint er als Schaltstelle Europa.“

Schaltstelle Europa – das Telefon als Metapher

Als einen Kommunikationskraken imaginiert Vollmann sich seine Romanzentrale, die schwarzen Bakelit-Tentakel können sich jederzeit jeden greifen und wissen alles. (Der Roman datiert aus dem Jahr 2005, die NSA-Zentrale war damals noch kein zu metaphorischer Begriff.) Als wären es Abhörprotokolle, abgefangene Bekenntnisse, blättern sich die Kapitel auf, reden die Figuren ohne Scheu von sich und ihren Wünschen und Wunden und Ideen und Ängsten. Wie die klassischen Steckverbindungen in einer Telefonzentrale schwirren diese Stimmen durch den Äther des Romans, reden miteinander und aneinander vorbei, treffen und verfehlen, ergänzen und widersprechen sich ‒ ein Stimmengewirr, das sich frei nach Wittgenstein die Welt neu erschafft: Wirklich ist nur, was ausgesprochen wird.

Hier WTV im Originalton:

„Der Schlafwandler ist ganz Auge; der Realist ist ganz Ohr; indem sie sich sich paaren lassen, erschaffen sie das Telefon.“ Ein Bakelit-Schädel, in Moskau ein sowjetisches Duraluminium der Sorte koltschugaljuminij, ein bösartig komplexes Gehirn, nicht viel größer als eine Walnuss, seine Rinde aus zwei braungelben Lappen, mit feinem Kupfer verdrahtet, so imaginiert Vollmann das Telefon – es ist eine Welt am Draht, deren Saiten er zum Schwingen bringt „Das Telefon läutet. Wie ein Götzenbild hockt es da. Wie hatte ich es nur für einen Tintenfisch halten können?“ Gummiummantelte Tentakel breiten sich über Europa aus. Die Heereskarten zeigen sie als Fronten, Schützengräben, Landzungen und Zangengriffe. Die Politiker kodieren sie als Grenzen (dem Erdboden gleichgemacht, ausradiert, völlig zerschmettert). In der Verwaltung denkt man sie sich als Straßen und Wasserläufe. Die Gesundheitsbehörden interpretieren sie als das schwarze Rinnsal der Menschen, die Tag um Tag auf den zugefrorenen Straßen Leningrads dahinsiechen. Die Dichter sehen in ihnen die Adern des gemarterten Körpers der Partisanin Sonja. Sie sind alles. Sie können alles.

Gleich wird der Stahl sich in Bewegung setzen … In ganz Europa läuten die Telefone, beginnen die Fernschreiber gierig mit den Zähnen zu klappern …“

Lesen im Zeitalter von Scrollen und Löschen

Allen Ernstes, nein wohl belangvoll zufällig, steht bei amazon.de folgende „Rezension“ eines Kindle-Lesers:

„Zunehmend hatte ich das Gefühl, der Autor hatte einfach nur Spaß an seiner Fabulierkunst. Er springt von Detail zu Detail, ohne Faden und leider auch ohne den Leser mit zu nehmen. 25% auf Kindle gelesen, noch mal 20% vorgeblättert in der Hoffnung auf Besserung, dann abgebrochen.“

So viel zur Überzeugungskraft dieser Art von elektronischer Literaturaneignung. 1000 Seiten hat das Ding. Unverschämt. Weg damit. Fast sympathisch doof die klassische Korinthenkacker-Kritik mit der Überschrift „Militärgeschichtlich schlecht recherchiert“:

„Ich habe nur einen kurzen Blick in dieses Buch geworfen und kann über die literarische Qualität kein Urteil abgeben. Ich habe einige Seiten gelesen, die die Schlacht bei Kursk beschreiben. Ich muss sagen sie waren erbärmlich recherchiert. Das fängt damit an, dass ein deutscher Soldat Begriffe nutzt, die damals nur in der US Army gebräuchlich waren. z.B. „88er“ für 8,8 cm Geschütze, die in der Wehrmacht „Acht-Acht“ genannt wurden und „Panzerbataillone“ obwohl die Wehrmacht Panzerabteilungen hatte. Für die Leser, die sich nicht für Militärgeschichte interessieren, (wahrscheinlich die große Mehrheit) sind das natürlich völlig unwichtige Details. Man fragt sich allerdings schon, wie gut der Rest des Buches recherchiert ist, wenn dem Autor schon Fehler bei solchen einfachen Bezeichnungen unterlaufen.“

Weltliteratur reduziert auf „Acht-Acht“ und „Drei-Drei-Drei. Issos-Riesen-Keilerei“, wie praktisch.

Aber es gibt, wenn auch als Ausnahme, den anderen Blick, etwa eine feinsinnige Unterscheidung des Lesers „Starkweather“ zwischen Katarakt und Kaleidoskop und welchem der Roman denn mehr entspreche:

„Wie Sie wissen ist ein Katarakt ein breiter, gewaltiger (Wasser-)Fall, ein Kaleidoskop hingegen ein kleines Rohr, gefüllt mit Flittersteinen, die von innen angebrachten Spiegeln bei entsprechender Drehung zu verschiedenen Figuren angeordnet werden.

Ein Katarakt hat, von seiner äußeren Gestalt abgesehen, eine besondere akustische Dimension: es donnert und rauscht, es grummelt und schmatzt, es grölt und wummert. Das Kaleidoskop hingegen ist, von einem zarten Rauschen beim Drehen abgesehen, rein visuell. Verbunden sind Kaleidoskop und Katarakt aber in ihrer scheinbaren Unordnung kleiner Teile, die sich neu ordnen und verbinden in gegenseitiger rauschhafter Bewegung. Das leitet über zur Ordnung, die sich im völligen Chaos manifestiert.“

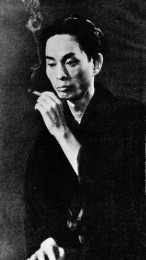

Kawabata Yasunari, 1932 (Wikicommons)

Handtellergeschichten und die Ordnung der Welt

Ordnung, vermutlich mehr als man ahnen kann, hat „Europe Central“, liebt Vollmann doch auch Palindrome oder etwa das Ergänzungsmuster der 33 „Handtellergeschichten“ von Yasunari Kawabata. Zwischen Kammerkonzert und großem Orchester oszilliert das stimmliche Volumen, wirklich ein Katarakt, ein gewaltiger, großer Erzählstrom – und ein Beweis dafür, dass William Tanner Vollmann einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren ist, ein ernsthafter Nobelpreis-Kandidat. Seine ungeheure Schaffenskraft, die Weite seiner Stoffe, seine universelle Neugier und globale Beweglichkeit, sein historisches und soziales Interesse, sein moralisches und politisches Credo, sein Auge für die Lebensbedingungen der Modernisierungsverlierer, dazu sein ambitionierter literarischer Wagemut, das Löcken wider erzählerische Konventionen, seine stilistischen Selbstherausforderungen und all das, was wirkliche Lebens-ERFAHRUNG jenseits des Schreibtisches ausmacht, das ließ ihn in recht kurzer Zeit – er ist noch keine 60 ‒ zu einem Ausnahmeschriftsteller werden, dessen kolossales Werk, moralischer Imperativ und Kunstfertigkeit ziemlich einzigartig sind.

Er hat mit Prostituierten gelebt, hat Crack geraucht, die Arktis erwandert, Japan, Kambodscha, Russland, Bosnien, Somalia und Afghanistan, ist durch gefährliche Länder gereist, hat sich durch Archive ebenso gewühlt wie durch jeden Dschungel, mit einen immer neugierigen Blick auf die Welt und mit Witz, viel Witz. Oft mit der hartnäckig einfachen Frage: Warum? Warum? ‒ Warum lebst du so, wie du leben musst? Warum leidest du so, wie du leiden musst? William T. Vollmann ist wahrhaft ein Zeitgenosse, er zeigt uns, wie es zugeht auf der Welt. Seine geistige Unabhängigkeit beeindruckt, man lese nur sein hohes Lied der anarchisch-individuellen Hobo-Kultur. Nachgerade stolz ist er, aus seinen FBI-Akten erfahren zu haben, dass er als Unabomber ebenso verdächtigt war wie als Anthrax-Briefeschreiber. WTV freilich hält es eher mit Worten als Waffe.

Neben dem verstorbenen David Foster Wallace und neben Jonathan Franzen ist WTV einer der profiliertesten US-amerikanischen Erzähler seiner Generation. Seine „Royal Family“ übrigens ein überaus dichter, dunkler Kriminalroman, in dem ein Privatdetektiv im Tenderloin-Bezirk San Franciscos nach der „Queen of Prostitutes“ sucht. Von Franzen erscheint jetzt im Oktober in USA „The Kraus Projekt“, für das er die Essays von Karl Kraus neu übersetzt und zusammen mit Paul Reitter und Daniel Kehlmann annotiert und begleitend aktualisiert hat.

William T. Vollmann (© Kent Lacin/Suhrkamp)

Die Traditionen des William T.

Neben Danilo Kiš sieht Vollmann sich in der Tradition von Tolstoi (was bei Kritikern natürlich unweigerlich Vergleiche zu „Krieg und Frieden“ provoziert, dabei aber die erheblichen strukturellen Unterschiede einebnet) und der 973 nach Chr. geborenen japanischen Hofdame Murasaki Shikibu, im Angelsächsischen als Lady Murasaki bekannt , der Autorin von „Genji Monogatari“ (Geschichten des Prinzen Genji), des ersten bedeutenden Romans der östlichen Welt. Lebende Autoren, sagt er, lese er nicht. Murasaki und Tolstoi interessieren ihn, bekannte er in einem schönen Interview mit der Schrifstellerin Kate Braverman, weil sie geduldig seien und groß in ihrem Anspruch und sich Zeit und Platz nähmen zu sagen, was ihnen wichtig sei.

Im Vergleich dazu fühle er sich immer noch dicht und knapp, seinem anderen Vorbild Lautréamont ähnlich. Der sprengte mit seinem einzigen Buch, „Die Gesänge des Maldoror“, die literarischen Konventionen des 19. Jahrhunderts, hielt sich an keine erzähltechnischen Regeln, gilt als Großvater der Surrealisten, berühmt seine scheinbar absurde Beschreibung der Schönheit eines Jünglings: „Er ist schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch!“ Isidore Lucien Ducasse, der sich das Pseudonym Lautréamont gab, verglühte mit 24 Jahren, für André Gide war er „der Schleusenmeister der Literatur von morgen“.

Im Vergleich dazu fühle er sich immer noch dicht und knapp, seinem anderen Vorbild Lautréamont ähnlich. Der sprengte mit seinem einzigen Buch, „Die Gesänge des Maldoror“, die literarischen Konventionen des 19. Jahrhunderts, hielt sich an keine erzähltechnischen Regeln, gilt als Großvater der Surrealisten, berühmt seine scheinbar absurde Beschreibung der Schönheit eines Jünglings: „Er ist schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch!“ Isidore Lucien Ducasse, der sich das Pseudonym Lautréamont gab, verglühte mit 24 Jahren, für André Gide war er „der Schleusenmeister der Literatur von morgen“.

Kein geringer Anspruch also, dem sich Vollmann stellt. Er gilt als charakterorientierter Autor, konzentrierte sich nach eigenem Bekunden für „Europe Central“ aber auch auf das Erzählerische. Das versuche er zu intensivieren, erzählte er 2005 Kate Braverman, die technischen und erzählerischen Mittel sehe er da lange noch nicht ausgeschöpft, den literarischen Kanon eher beschränkt, verglichen mit den sich dynamisch verändernden Ausdrucksmitteln anderer Künste :

„That’s an issue for me. Narrative. Consider the technological advances in the visual arts, photography and film, yet a book still looks and is meant to behave as if it came off the Guttenberg printing press. The consensual apparatus demands a recognizable story, rather than following up with Joyce or the revolutionary consciousness experimenters of the century. The marketplace doesn’t permit writers the space to explore, but I have my way.“

Vollmann sieht sich als Kind der Sechziger, würde lieber in solch einer Zeit der Liebe leben als der jetzigen von Hass und Angst:

„I don’t read books by people who are alive. I think of myself as a child of the 60’s. I was born in 1959 and when I listen to Jefferson Airplane or the Beatles, I’m always impressed by how subversive they are. I’ve shown my daughter Lisa Yellow Submarine on the video several times. It’s really interesting to see people can still be shocked, offended and uncomfortable. There’s nothing innocuous in there. At the same time, the values of the 60’s, exclusivity, equality, free love and peace are wonderful. It makes me very sad people make fun of those values. Obviously, I was too young to be a hippy. I meet the children of hippies who grew up on communes, and they’re bitter against their parents who didn’t provide for them properly. But I see the 60’s as a tremendous advance. I would rather be living in the 60’s, in an era of love than living now, in an era of hatred and fear.“

Gespannt sein darf man auf „The Book of Dolores“, das am 29. Oktober 2013 in USA erscheint und in dem WTV sich als Frau imaginiert und porträtiert, dies nicht nur im Text, sondern mit Fotografien allerlei historischer Techniken, mit Drucken und Aquarellen, eine besonders verletzliche Form des Autobiographischen. „Europe Central“ werde ich wieder lesen. Und ab und zu eine zufällige Stelle daraus, vermutlich in der Länge des einen Klavierstücks, auf das ich besonders abonniert bin: Dimitri Schostakowitschs Präludien und Fugen Op 87 No. 7, gespielt von Keith Jarrett.

Alf Mayer

Übersetzte Bücher von William T. Vollmann:

Warum ich schreibe; Blumen im Haar; Inkarnationen des Mörders; Der verbrennende Falter. William T. Vollmann im Gespräch mit Larry McCaffery, in: Schreibheft, Nr. 55 (2000)

Afghanistan Picture Show oder Wie ich lernte, die Welt zu retten. Marebuchverlag 2003 (als Taschenbuch bei Suhrkamp, 2008)

Huren für Gloria, Suhrkamp 2006

Hobo Blues. Ein amerikanisches Nachtbild (Riding Toward Everywhere). Suhrkamp 2009

Sperrzone Fukushima. Ein Bericht. (Into the Forbidden Zone). Suhrkamp 2011.

Europe Central. Suhrkamp 2013. 1028 Seiten.Novellen und Sammelbände:

You Bright and Risen Angels (1987). 656 Seiten.

The Rainbow Stories (1989). 560 Seiten.

13 Stories and 13 Epitaphs (1991). 318 Seiten.

The Atlas (1996). 468 Seiten.

Europe Central (2005). 832 Seiten. Deutsche Ausgabe 1028.Seven Dreams Series:

The Ice-Shirt (1990) (Vol One). 432 Seiten.

Fathers and Crows (1992) (Vol Two). 1008 Seiten.

Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (2001) (Vol Three). 736 Seiten.

The Poison Shirt (Vol Four). noch nicht erschienen

The Dying Grass (2013) (Vol Five). noch nicht erschienen

The Rifles (1994) (Vol Six). 432 Seiten.

The Cloud-Shirt (Vol Seven). noch nicht erschienen.The Prostitution Trilogy:

Whores for Gloria (1991). 138 Seiten.

Butterfly Stories: A Novel (1993). 279 Seiten.

The Royal Family (2000). 672 Seiten.Non-fiction:

An Afghanistan Picture Show: Or, How I Saved the World (1992). 268 Seiten.

Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means (2003). 3300 Seiten.

Uncentering the Earth: Copernicus and the Revolutions of the Heavenly Spheres (2006). 294 Seiten.

Poor People (2007). 464 Seiten und 128 Fotos.

Riding Toward Everywhere (2008). 288 Seiten.

Imperial (2009) je ein Text- und Bildband. 1310 und 210 Seiten.

Kissing the Mask: Beauty, Understatement and Femininity in Japanese Noh Theater (2010). 528 Seiten.

Into the Forbidden Zone: A Trip Through Hell and High Water in Post-Earthquake Japan (2011)

The Book of Dolores (2013). 200 Seiten, mit vielen Abb.

Expelled from Eden: A William T. Vollmann Reader (2004). 512 Seiten.