„Ich bin ja nur das Gefäß meiner Figuren“

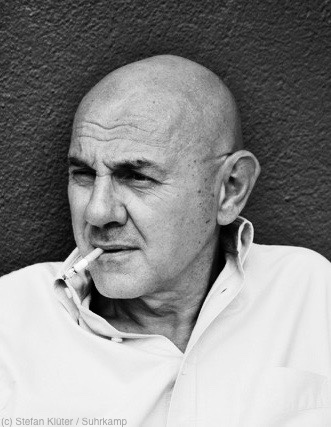

Alf Mayer hat sich mitten im Buchmessen-Getümmel mit Andreas Pflüger über die Thriller „Niemals“ und „Endgültig“, über Gewalt, Erfolg, Poesie, den Ethos der Samurai und einiges mehr unterhalten.

Bei KrimisMachen 3 in Hamburg saßen sie zum Thema Gewalt zusammen auf dem Podium, so erklärt sich das „Du“ in diesem Interview – und dann schaute auch noch Robert De Niro vorbei, sozusagen. Alf Mayer wüsste nicht einen Satz, den man in „Endgültig“ und „Niemals“ streichen könnte. Er findet: Elmore Leonard wäre stolz auf den Stil dieser Bücher. Im November-CrimeMag folgt dann noch eine Buchbesprechung. Über die Romane von Andreas Pflüger lässt sich Vieles sagen. Sie sind funkensprühende Diamanten-Literatur, die neuen Kronjuwelen der Thriller-Welt, perfekt geschliffen wie der Koh-i-Noor, 108,93 Karat, meilenweit über den sonstigen Niederungen. … Ein Zitat von weiter unten: „Aaron hat nur die Schultern gezuckt: Du hast mich in die Welt gesetzt, und jetzt jammerst du, du Muschi. So ist sie.“ Und noch eines: „Meine Idealvorstellung von einer Action-Szene ist: Der Leser ist eine Schraube, ich habe den Akkubohrer in der Hand und jage ihn mit 100 Atü in die Wand…“

Frage: Machst du dir eigentlich Notizen für deine Bücher?

Andreas Pflüger: Nein. Ich habe meinen Figuren meine Festplatte im Kopf vermietet, ihnen übergebe ich das Wort. Ich schreibe vorher nichts auf und habe auch keinen Block neben dem Kopfkissen.

Keine Kladden voller Gekritzel, Beobachtungen oder Ideen? Keine Pinnwand mit Plotlinien oder Diagrammen?

Never. „Operation Rubikon“, 800 Seiten und jede Menge Personal, habe ich genauso nur aus dem Kopf geschrieben. Gekritzel wäre auch sinnlos; ich kann meine eigene Handschrift nicht entziffern, das sieht dann mehr aus wie ein Stickmusterbogen.

Du hast 26 „Tatorte“ geschrieben, etliche Fernsehspiele, Dokumentarfilme inszeniert, Hörspiele und Theater gemacht und große Kinofilme, wenn ich da nur an das Solidarność -Drama „Strajk“ in der Regie von Schlöndorff denke. Hast du Film studiert?

Du hast 26 „Tatorte“ geschrieben, etliche Fernsehspiele, Dokumentarfilme inszeniert, Hörspiele und Theater gemacht und große Kinofilme, wenn ich da nur an das Solidarność -Drama „Strajk“ in der Regie von Schlöndorff denke. Hast du Film studiert?

Ich war auf keiner Filmhochschule. Mir hat nie jemand erklärt, wie man Drehbücher schreibt. Learning by doing, Filme gucken, von den Meistern lernen, Ben Hecht, I. A. L. Diamond, William Goldman, die ganz Großen. Für einen Drehbuchautor gibt es keine bessere Schule. Ich liebe Actionfilme, richtige Kracher, sehe mir auch schräges Zeugs an, Martial Arts aus Indonesien, Korea, Thailand, da gibt es Bewegungsabläufe mit Schluckaufgarantie. Und Mangas und Graphic Novels, zum Beispiel Frank Millers „300“ oder „Sin City“. Von Hans Hillmann erschien Anfang der Achtziger Jahre „Fliegenpapier“, nach einer Story von Dashiell Hammett, den ich in meiner Jugend sehr verehrt habe; Hillmann habe ich immer noch, ist schon ganz zerfleddert. Außerdem mag ich expressionistische Lyrik. August Stramm, den kaum jemand kennt, oder Jakob van Hoddis.

„Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,

„Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,

In allen Lüften hallt es wie Geschrei …

… Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei

Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut…“ Hui!

(Wir beide lachen.) Du hast mir erzählt, wie du im Drehbuch für Volker Schlöndorffs Film „Der neunte Tag“ eine Debatte zwischen dem Gestapo-Hauptmann und dem KZ-Häftling und Priester aus Goebbels autobiografischem Roman „Michael“ und aus Kierkegaard-Zitaten gebaut hast. In „Niemals“ gibt es, fein dosiert, immer wieder expressionistische Bilder. Da purzeln ockerfarbene Häuser hinab zum Tiber, da sprichst du vom „ Masse-Mensch-Kraftwerk“, da zitierst du Max Frisch. Aarons Lieblingsbuch ist „Mein Name sei Gantenbein“, eine wunderbare Rilke-Stelle kommt vor, und obendrauf gibt es als durchgängigen Faden noch das Hagakure, den Ehrenkodex der Samurai…

Mit kultureller Ikonografie Marimba spielen, ein großer Spaß. Primo Levi, einer meiner Helden, ist natürlich auch drin in „Der neunte Tag“. Es ist der Film, auf den ich am meisten stolz bin, er hat insgesamt 19 Preise bekommen; daran haben viele Anteil, nicht zu vergessen mein Co-Autor Eberhard Görner, von dem ich das Projekt übernommen habe. Dass ein Film einen überhaupt auf eine solche Idee bringt, Goebbels und Kierkegaard miteinander streiten zu lassen, ist doch toll. Aber man braucht einen Produzenten, der das mitgeht. Beim „neunten Tag“ war es, wie bei „Strajk“, Jürgen Haase, einer meiner engsten Freunde.

Wagemut kann man dir wirklich nicht absprechen.

(lacht) Mich zieht alles an, was mit Mut und Wagnis zu tun hat. Ich interessiere mich sehr für Bergsteigen, mich fasziniert, was Reinhold Messner sich getraut hat. Er hat sich mit Ärzten unterhalten, alle Experten hielten es für so gut wie unmöglich, dass er den Everest überleben könnte. Eine Fünf-Prozent-Chance gaben sie ihm. Aber er hat es riskiert und stand als erster Mensch auf allen Gipfeln der 14 Achttausender, ganz ohne Flaschensauerstoff.

Du bist auch ein Bergfex?

Um Himmels Willen, ich hab’ Höhenangst, schon auf einer Treppenleiter. Aaron übrigens auch.

Und Waffen? Du hast selbst welche?

Nein. Aber auf einem Schießstand fühle ich mich zuhause. Natürlich habe ich eine Faszination dafür, aber wenn ich in den USA leben würde, wäre ich bei jeder Demo für schärfere Waffengesetze dabei. Ich weiß wahnsinnig viel über Waffen, ich habe eine Bibliothek dazu.

Zwischenfrage: Wie heißt diese Balkan-Pistole in „Niemals“, die Jenny Aaron beim Berühren sofort erkennt?

Zwischenfrage: Wie heißt diese Balkan-Pistole in „Niemals“, die Jenny Aaron beim Berühren sofort erkennt?

Jericho. (Wie aus der Pistole geschossen.) Sie ist zwar auf dem Balkan in Gebrauch, wird aber in Israel hergestellt. Eine halbautomatische Selbstladepistole, ihr Spitzname ist „Baby Eagle“, technisch weicht sie von der großen Desert Eagle völlig ab. (lacht) Hier zeigt sich das Problem, finde den Fehler!

Mit Wissen um sich zu schmeißen, wie ein Funkenmariechen mit Kamellen …

Sowas langweilt den Leser. Man darf nicht glauben, dass, was einen selbst fasziniert, auch andere interessiert. Wenn man nur Wissen ausstellt, ist das Wikipedia-Masturbation, das hat keine Seele, lebt nicht. Man muss das alles dosieren.

Und dein Verhältnis zur Gewalt?

Meine Bücher sind bretthart, in manchen Passagen platzen sie fast vor Gewalt. Aber wie der Vater von Aaron sagte: „Nicht die Waffe tötet.“ Ich finde: Der Autor muss sein Verhältnis zur Gewalt klären. Das muss er deutlich machen. Sonst ist es nur noch ein halber Schritt zur Menschenverachtung. Gewalt kann viele Ursachen haben. Fast immer ist es gleichzeitig Gegengewalt, auch wenn die erste Wunde vielleicht schon in der Kindheit geschlagen wurde. Wichtige Auslöser: Demütigung, Hass, Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit. Aber auch so etwas Profanes wie Gier natürlich, die kann ein starker Motor sein. Und manche machen nur ihren Job, die Killer, klar. Denen musst du anders beikommen, damit es nicht banal wird. Ihre Kälte zeigen, das ist ein Weg. Nur grundlos darf Gewalt nicht sein, beliebig, oder Porno. Man muss vorsichtig damit umgehen, denn sie kann auch eine Poesie besitzen; das ist ein schmaler Grat. Ich achte sehr darauf, dass niemand aus meinen Büchern folgern kann: Gewalt ist geil. Wichtig ist mir auch, all das Testosteron, das meine Männerfiguren haben, immer wieder zu brechen. Zum Beispiel in „Niemals“ dieser gesellige Abend in der Kneipe, da sind sie ja wie Kinder, und sie haben auch mal eine Träne. Auch Jenny Aaron weint. Und als sie es einmal nicht kann, sehnt sie sich danach. Aber es stimmt, Gewalt gibt meinen Büchern Struktur, und sie ist es auch, die Aaron definiert.

„Ein Raubtier in freier Wildbahn“, heißt es einmal in „Niemals“…

„Ein Raubtier in freier Wildbahn“, heißt es einmal in „Niemals“…

Ja, ist sie. Schön wie ein Panther. Aber ich könnte nie einen Serienmörder- oder Schlitzer-Roman schreiben. Heute früh auf der Buchmesse, als ich am Einlass in der Schlange stand, unterhielten sich neben mir zwei Book-Nerds, junge Frauen Mitte 20. Die eine sagte: Also diese Szene, wo der Typ 24 Stunden gefesselt vor dem Kamin liegt und langsam gar wird … Da habe ich gedacht: Pflüger, in das Raumschiff zu diesem Planeten wirst du nie steigen. Menschen vor dem Kamin langsam garen? Ekelhaft.

Diese Einschübe im Buch – „Zehn Dinge, die Aaron wütend machen/ Zehn Dinge, nach denen sie sich sehnt/ Zehn Worte, die sie niemals ausspricht/ Zehn Dinge, die sie an Menschen mag/ Zehn Dinge, die sie nicht mag/ Zehn Dinge, die sie weiß, ohne zu sehen/ Zehn Dinge, die ihr fehlen/ oder Zehn mutige Dinge, die Aaron tat“ und so weiter – das hast du gegenüber „Endgültig“ nochmal ausgebaut. Wie bist du auf so etwas gekommen?

Am Anfang war es ein Weg, um Aaron näher zu kommen. Es hat geholfen, sie plastischer werden zu lassen, die Distanz zu überbrücken, die sehende Menschen zu Blinden haben. Wie wenn ein Musiker eine Synkope setzt, verändert sich das Tempo, gibt es eine neue Betonung. In der Musik findest du das von Bach und Händel bis zu Jazz, Blues, Funk und Reggae – auch bei „Yes“, meiner Lieblingsrockband. Bei mir ist ja unter den zehn Dingen immer ein Punkt dabei, der weiterführt. Ich finde, das ist eine elegante Art des Erzählens. Das hat sich dann verselbständigt, jetzt gehört es zu dieser Frau. Ich mag das sehr.

Können wir das auch mit dir ausprobieren?

Zehn Worte, die Pflüger liebt

Ende

Muckefuck

Whiteout

Mückenschnapper

Anne

Adrenalin

daheim

Raucherrestaurant

Caravaggio

anbucken

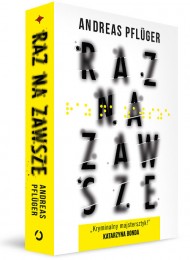

Du bist berühmt, du bist erfolgreich, du bist der mit Abstand beste deutsche Thriller-Autor. Ich lese viel, bin ein Thriller-Gourmet und wüsste auch international nicht, wer dir das Wasser reichen könnte. Du bist nicht nur besser als Bond (was nebenbei nicht solch eine Kunst ist, aber dieses Tausendmal bei dir dann doch), du bist besser und poetischer als Gerald Seymour, Lee Child oder Stephen Hunter, die ich alle drei sehr schätze. Du hast in Rom einmal auf einer Riesenbühne vor einem Wahnsinnspublikum im Forum Romanum gelesen, deine Veranstaltungen leiden nicht an Zuspruch. „Endgültig“ ist schon in zehn Sprachen verkauft, und „Niemals“ wird sicher nachziehen …

Du bist berühmt, du bist erfolgreich, du bist der mit Abstand beste deutsche Thriller-Autor. Ich lese viel, bin ein Thriller-Gourmet und wüsste auch international nicht, wer dir das Wasser reichen könnte. Du bist nicht nur besser als Bond (was nebenbei nicht solch eine Kunst ist, aber dieses Tausendmal bei dir dann doch), du bist besser und poetischer als Gerald Seymour, Lee Child oder Stephen Hunter, die ich alle drei sehr schätze. Du hast in Rom einmal auf einer Riesenbühne vor einem Wahnsinnspublikum im Forum Romanum gelesen, deine Veranstaltungen leiden nicht an Zuspruch. „Endgültig“ ist schon in zehn Sprachen verkauft, und „Niemals“ wird sicher nachziehen …

Berühmt bin ich gewiss nicht, bekannt vielleicht, oder eher auf dem Weg zum Bekanntsein. Bei „Endgültig“ hat der Verlag schon lange vor dem Erscheinungstermin sehr viele Leseexemplare an Buchhändler und Rezensenten verteilt; denen musste man erst mal meinen Namen buchstabieren, denn als Romanautor kam ich quasi aus dem Nichts. Diese Aktion war großartig, das habe ich nicht vergessen; wie hilfreich es war, wird sich jetzt bei „Niemals“ zeigen; ich hoffe das Beste. Auch Rom muss man relativieren, da standen vor und nach mir noch sechs andere Autoren da draußen, und ich habe ein Essay gelesen, das ich über Jacques Lusseyran verfasst hatte. Aber das war schon extrem. Du gehst in der Basillica Maxentius auf eine Bühne, die in dem Moment gefühlt so groß ist wie im Berliner Olympiastadion, starrst gegen eine weiße Mauer aus Licht, und hinter dir ist eine Leinwand, auf der dein Text synchron auf Italienisch herunterscrollt. Eigentlich müsste man danach aufhören, haben wir alle gesagt. „Endgültig“ heißt in Italien „Nero assoluto“ und läuft dort übrigens nicht besonders, das erdet einen wieder. Manchmal trete ich auch vor vierzig Menschen auf, weil der Abend schlecht verkauft ist. Die schiere Zahl macht es nicht, es ist wichtiger, was es für ein Publikum ist, wie es mitgeht. Auch vor vierzig Leuten kann es befriedigend sein – wenn man sieht, wie es in den Augen glitzert. Was du über mich sagst, ist sehr schmeichelhaft, aber es zählt die Selbsteinschätzung, man muss auf dem Boden bleiben, damit das Ego nicht abgeht wie ein Zäpfchen. Generell verfolge ich wenig, was über mich geschrieben wird, vor allem, was das Netz betrifft. Als Autor muss man sich unabhängig von Erwartungen machen. Wenn man anfängt, das an sich heranzulassen, kriegt man keine Luft mehr. Es hilft, sich nicht als Nabel der Welt zu sehen. Vor zehn Jahren habe ich in einem „Tatort“ mitgespielt, eine kleine Rolle als Pfarrer bei einer Beerdigung, ein Drehtag. Nach der Ausstrahlung ging ich zu meiner Imbissbude, und die Frau hinter der Theke, die mich schon lange kennt, sagte: Sie waren doch gestern im Fernsehen, sind Sie Schauspieler? Ich habe geantwortet: Nein, bin ich nicht, aber ich habe den Film geschrieben. Da meinte sie enttäuscht: Ach so. In dem Moment wusste ich, als Autor werde ich immer nur dritte Reihe sein, da mache ich mir nichts vor.

Berühmt bin ich gewiss nicht, bekannt vielleicht, oder eher auf dem Weg zum Bekanntsein. Bei „Endgültig“ hat der Verlag schon lange vor dem Erscheinungstermin sehr viele Leseexemplare an Buchhändler und Rezensenten verteilt; denen musste man erst mal meinen Namen buchstabieren, denn als Romanautor kam ich quasi aus dem Nichts. Diese Aktion war großartig, das habe ich nicht vergessen; wie hilfreich es war, wird sich jetzt bei „Niemals“ zeigen; ich hoffe das Beste. Auch Rom muss man relativieren, da standen vor und nach mir noch sechs andere Autoren da draußen, und ich habe ein Essay gelesen, das ich über Jacques Lusseyran verfasst hatte. Aber das war schon extrem. Du gehst in der Basillica Maxentius auf eine Bühne, die in dem Moment gefühlt so groß ist wie im Berliner Olympiastadion, starrst gegen eine weiße Mauer aus Licht, und hinter dir ist eine Leinwand, auf der dein Text synchron auf Italienisch herunterscrollt. Eigentlich müsste man danach aufhören, haben wir alle gesagt. „Endgültig“ heißt in Italien „Nero assoluto“ und läuft dort übrigens nicht besonders, das erdet einen wieder. Manchmal trete ich auch vor vierzig Menschen auf, weil der Abend schlecht verkauft ist. Die schiere Zahl macht es nicht, es ist wichtiger, was es für ein Publikum ist, wie es mitgeht. Auch vor vierzig Leuten kann es befriedigend sein – wenn man sieht, wie es in den Augen glitzert. Was du über mich sagst, ist sehr schmeichelhaft, aber es zählt die Selbsteinschätzung, man muss auf dem Boden bleiben, damit das Ego nicht abgeht wie ein Zäpfchen. Generell verfolge ich wenig, was über mich geschrieben wird, vor allem, was das Netz betrifft. Als Autor muss man sich unabhängig von Erwartungen machen. Wenn man anfängt, das an sich heranzulassen, kriegt man keine Luft mehr. Es hilft, sich nicht als Nabel der Welt zu sehen. Vor zehn Jahren habe ich in einem „Tatort“ mitgespielt, eine kleine Rolle als Pfarrer bei einer Beerdigung, ein Drehtag. Nach der Ausstrahlung ging ich zu meiner Imbissbude, und die Frau hinter der Theke, die mich schon lange kennt, sagte: Sie waren doch gestern im Fernsehen, sind Sie Schauspieler? Ich habe geantwortet: Nein, bin ich nicht, aber ich habe den Film geschrieben. Da meinte sie enttäuscht: Ach so. In dem Moment wusste ich, als Autor werde ich immer nur dritte Reihe sein, da mache ich mir nichts vor.

Und wenn die Jenny-Aaron-Bücher jetzt verfilmt werden? „In the Dark“ ist der englische Buchtitel… (Erscheint im November bei Head of Zeus – d. Red.)

Und wenn die Jenny-Aaron-Bücher jetzt verfilmt werden? „In the Dark“ ist der englische Buchtitel… (Erscheint im November bei Head of Zeus – d. Red.)

Das ist nicht in trockenen Tüchern, also beschwöre ich nichts. Aber wie man so sagt: Die Traumfabrik ist dran. Am Ende muss alles passen, vielleicht wird es Aaron auch nie auf der Leinwand geben, das wäre nicht schlimm, dann darf jeder sein eigenes Bild von ihr behalten. Ich habe das in die Hände meines Filmagenten Malte Hartmann gelegt, bei dem bin ich seit dreißig Jahren, sowas geht nur mit tiefem Vertrauen. Ein Film ist etwas anderes als ein Roman. Wenn man die Buchrechte weggibt, muss man loslassen und sich darauf freuen, dass etwas Neues entsteht, eine zweite Vision dazukommt. Ich habe oft genug auf der anderen Seite des Tisches gesessen. Es gibt nichts Schlimmeres als Romanautoren, die ständig reinquatschen nach dem Motto: „Das ist im Buch aber anders.“ Von mir aus können sie die Geschichte in London oder Washington D.C. ansiedeln, das nimmt ja nichts von der Kraft weg. Sie sollen daraus einen guten Film machen. Solange die Hauptfigur weiblich ist und blind … (lacht)

Wen würdest du als Jenny Aaron sehen?

Leá Seydoux vielleicht, zuletzt in „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“. Es muss ein gewisser Frauentyp sein.

Also nicht Keira Knightley?

Nein (die Augenbrauen gehen hoch). Aber Scarlett Johansson wär was (grinst) oder Jennifer Lawrence.

Zehn Dinge, die ihn die Zähne knirschen lassen

Der Spruch »Geht nicht.«

Hochmut

Drumrum reden

Umständlichkeit

so tun als ob

sich einen schlanken Fuß machen

Distanzlosigkeit

miese Hotels auf Lesereisen

Dampfplauderer

schlecht gesetzte Bücher

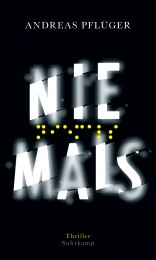

Ha, da wollte ich auch hin. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Erik Spiekermann? „Niemals“ ist ja der vermutlich am besten gestaltete Spannungsroman, der je erschienen ist. Zum Beispiel die grauen Seiten, die dem Buch eine stolze Ruhe und einen klaren Auftritt geben.

(lacht) Das ist Erik Spiekermann. Mit der Gestaltung von „Endgültig“ war ich zum Teil sehr unglücklich, was weniger die Schuld von anderen war, sondern wohl an meiner Manie lag. Und dann hat Suhrkamp etwas gemacht, was einfach toll ist. Jonathan Landgrebe hat gesagt, einem so eigensinnigen Kerl wie Pflüger stellen wir den Schriftgestalter Spiekermann zur Seite. Zwei Egomanen (lacht). Erik ist ein echter Typomaniac, ein Design-Guru, er hat viele Schriften erfunden, die heute state of the art sind. Und dann steht er wie ein Lausbub mit einer Lederschürze vor einer uralten Heidelberg-Druckmaschine, die kracht, pufft und zischt, und sagt: „Das ist das einzig Wahre.“ Ganz toller, feiner Kerl, eine der besten Erfahrungen meines künstlerischen Lebens. Über unsere Zusammenarbeit verfassen wir demnächst gemeinsam einen Beitrag für das Suhrkamp-Logbuch.

(lacht) Das ist Erik Spiekermann. Mit der Gestaltung von „Endgültig“ war ich zum Teil sehr unglücklich, was weniger die Schuld von anderen war, sondern wohl an meiner Manie lag. Und dann hat Suhrkamp etwas gemacht, was einfach toll ist. Jonathan Landgrebe hat gesagt, einem so eigensinnigen Kerl wie Pflüger stellen wir den Schriftgestalter Spiekermann zur Seite. Zwei Egomanen (lacht). Erik ist ein echter Typomaniac, ein Design-Guru, er hat viele Schriften erfunden, die heute state of the art sind. Und dann steht er wie ein Lausbub mit einer Lederschürze vor einer uralten Heidelberg-Druckmaschine, die kracht, pufft und zischt, und sagt: „Das ist das einzig Wahre.“ Ganz toller, feiner Kerl, eine der besten Erfahrungen meines künstlerischen Lebens. Über unsere Zusammenarbeit verfassen wir demnächst gemeinsam einen Beitrag für das Suhrkamp-Logbuch.

Die Widmung im Nachwort gilt ihm? „Alles ist fertig, es muss nur noch gemacht werden?“

Ja. Es war die pure Freude. Menschen, die eine Leidenschaft besitzen, die an etwas glauben, können miteinander, das habe ich immer wieder erfahren. Erik hat – wie ich – einen Anspruch an den Rhythmus eines Buches. Du blätterst um, dann kommt der Tusch. Dafür habe ich sogar Text geändert. Keine Schusterjungen oder Hurenkinder im ganzen Buch. Worttrennungen, wenn überhaupt, nur von geraden auf ungerade Seiten, rechts unten nie ein Trennungszeichen. Der Buchsatz ist absolut ebenmäßig, es gibt keine Wüsten zwischen den Worten, wie das leider so oft der Fall ist. Bei Erik und mir werden auch keine Namen getrennt. Und der gelbe Schnitt, den das Buch hat, muss von Hand gemacht werden, mit einer Sprühpistole. Mit den Aaron-Büchern hat in der Druckerei jemand richtig zu tun.

(Wenig später kommt Joachim Scholl vom „Deutschlandfunk“ herbeigeschlendert, legt sein Handy auf dem Tisch ab, und die Hülle hat genau das Gelb des Buchschnitts. Andreas Pflüger lacht: „Das Handy zum Buch. Kann man zusammen verkaufen. Neulich habe ich den Vorschlag zu einem neuen Werbeslogan gemacht: Bei Suhrkamp kaufen Sie einen Mythos, und das Buch gibt es kostenlos dazu!“)

Was ist das für eine Schrift in „Niemals“?

Die kam von einem Kumpel von Erik. Sie heißt Lyon, wurde für den Londoner „Observer“ entwickelt. Wir sind in den Quellcode gegangen, und haben die Buchstaben zum Teil noch verändert, Abstände, den Sättigungsgrad, zum Beispiel auch alle Anführungszeichen. Die waren zu massiv, typographische Schrankwände.

Echt?

Ja. Egal, was ich mache, ich kann es nur ganz. Ich bin ein Kontrollfreak – wie Aaron. Auf meinem Schreibtisch herrscht Ordnung, da liegt alles genau auf Kante. Nach dem Motto: ‚Wird hier gearbeitet?’ Um mich herum muss ein Jedes an seinem Platz sein, weil es in meinem Kopf so chaotisch ist. Ich habe mir ein Computerprogramm geschrieben, mit dem das endgültige Schriftbild inklusive aller Umbrüche simuliert wird. In der Technik der Herstellung geht das nur zu 99 Prozent auf, da gibt es kleine Abweichungen. Aber das sehe ich sofort. Und Erik auch.

(Er erzählt eine Anekdote, welch eine Unordnung im Arbeitszimmer seines Tatort-Weimar-Co-Autors Murmel Clausen herrscht, wie sie per Skype und über ein eigens geschriebenes Programm synchron miteinander arbeiten und schreiben, und wie er den Freund schon um das schönste Geburtstagsgeschenk gebeten hat: einmal bei ihm aufräumen zu dürfen. Dann war Murmel zu Besuch bei ihm; als er weg war, wurde Andreas Pflüger unruhig, etwas stimmte nicht mehr in seinem Arbeitszimmer. Er konnte es nur fühlen, nicht sehen, bis er darauf kam, dass sein Freund ihm einen Streich gespielt und einige der alphabetisch geordneten Bücher umgesteckt hatte.)

Und Suhrkamp erträgt einen wie dich? Wow.

Ich bin sehr dankbar, dass der Verlag das mit Erik möglich gemacht hat. Kein anderes Haus würde so etwas tun, das kostet ja alles extra Geld und Zeit. Der alte Suhrkamp-Spruch stimmt einfach: Wir verlegen keine Bücher, sondern Autoren. Du bekommst einen Respekt, der unvergleichlich ist. Heimat!

Tolles Gefühl. Gratuliere. Und alles gut?

(lacht) Als alles fertig war, letzte Korrekturfassung, merke ich: Ein Anführungszeichen steht einen halben Punkt zu hoch. Ein einziges, merkt keine Sau. Aber ich habe es sofort angestrichen. Nachdem ich darüber geschlafen hatte, habe ich jedoch entschieden, es so zu lassen. Weil der Bushidō sagt: Perfektion kannst du immer nur anstreben, aber nie erreichen.

Oder es dauert vierzig Jahre länger, wie in der Zen-Geschichte, die in „Niemals“ erzählt wird, wo ein junger Samurai sich besonders anstrengen will, um so schnell wie möglich sein Ziel zu erreichen, und der Alte ihn betrübt ansieht und sagt, dass es unter diesen Umständen sicher viel länger dauern wird…

Oder es dauert vierzig Jahre länger, wie in der Zen-Geschichte, die in „Niemals“ erzählt wird, wo ein junger Samurai sich besonders anstrengen will, um so schnell wie möglich sein Ziel zu erreichen, und der Alte ihn betrübt ansieht und sagt, dass es unter diesen Umständen sicher viel länger dauern wird…

(lacht) Genau. Selbst im Satz, im Schriftbild, ist also der Kern des Buches enthalten. Der Bushidō sagt auch: Du musst nur eine einzige Sache tun, aber jeden Tag ein bisschen besser. Darum geht es.

Wo steht dieses „falsche“ Zeichen?

Verrate ich nicht, musst du selber finden. Ist eins von 4.522. (lacht)

(Dann klingelt das Handy, und wenig später taucht Erik Spiekermann auf, der zusammen mit seiner Guerillatruppe, der „Süpergrüp“, gerade die bibliophile Edition Suhrkamp Letterpress betreut. Er sieht mein „Niemals“-Exemplar mit all den Lesezeichen und fragt ungläubig: „Sind das noch Korrekturen?“ Wir alle lachen, solche Scherze können sich nur Profis erlauben. Andreas Pflüger erzählt ihm die Sache von dem einen „falschen“ Anführungszeichen; ich kann nicht anders als mithören – und bin jetzt Geheimnisträger. „Der ist genau wie ich, endlich mal einer, der ein Auge für so etwas hat“, sagt Spiekermann. „Seine Manuskripte kommen schon zu 99 Prozent völlig sauber.“)

Zehn Dinge, die Pflüger an Aaron schätzt

Treue

Konsequenz

Coolness

Intelligenz

Verletzlichkeit

Humor

Zärtlichkeit

Integrität

Sorgfalt

Artistik

Wie bist du überhaupt zum Ethos der Samurai und zum Bushidō gekommen?

Ich bin ja nur das Gefäß meiner Figuren. Im Zen heißt es: Man muss eine Tasse erst leeren, ehe man sie füllen kann. Ich hatte schon 100 Seiten Jenny Aaron geschrieben, als sie meinte: Ach ja, ich lebe nach dem Bushidō. Da rauschte der Fahrstuhl mit mir erst mal in den Keller, das hörte sich nach verflucht viel Arbeit an. Gestöhnt habe ich, und Aaron hat nur die Schultern gezuckt: Du hast mich in die Welt gesetzt, und jetzt jammerst du, du Muschi. So ist sie.

Jenny Aaron hat den fünften Dan, in den Büchern beobachten wir ihre Fortschritte und erleben sie teilweise mit ihrem Meister. Hast du auch einen schwarzen Gürtel?

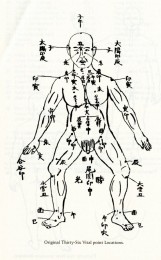

Nein. Aber ich beschäftigte mich damit, zum Beispiel mit Akupunkturkarate. Das habe ich mir alles zeigen lassen. (Er fasst mir links an den Hals, sucht kurz, drückt.) Deine Aorta hat einen schönen Dehnungsfühler; hier könnte ich dich töten, zwei Finger braucht man dazu, noch besser wäre die Dreiknochenfaust. Ich kenne all diese Druckpunkte. Aber bei mir müsstest du dafür stillhalten; im Kampf sind das rasend schnelle Bewegungen, die siehst du gar nicht. Ich habe unglaublichen Menschen beim Training zugesehen, habe mit Experten gesprochen, und es gibt sehr gute Bücher. Zum Beispiel „Kata Bunkai: Die geheimen Techniken im Karate“, von einem deutschen Herzchirurgen, der je den achten Dan im Kyusho Shihan und im RyuKyu Hokama Kobudo und den siebten Dan im Shotokan Karate hat. (lacht) Shit, Karate-Masturbation! Wenn ich einen Kampf beschreibe, dann ist alles echt. Dann ist der Ablauf realistisch.

Es gibt eine Szene, kaum mehr als ein Absatz, da turnt Aaron über das Tor einer Villa. Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu schreiben?

Es gibt eine Szene, kaum mehr als ein Absatz, da turnt Aaron über das Tor einer Villa. Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu schreiben?

(Er stöhnt.) Puh. Keine Ahnung. Lange. Ich war in Bundesleistungszentren, ich habe Spitzensportlern zugesehen. Ich habe gelernt, dass es auch in der Realität Menschen mit physischen Fähigkeiten gibt, die unseren Verstand herausfordern.

(Wir suchen die Stelle, das geht schnell, Seite 225.) Es ist ein Tor mit Stahlzähnen oben. Ich zitiere: „Sie kann sie für die Aktion nur drei Finger jeder Hand benutzen, weil sie zwischen die steilen Zacken fassen muss. Sie hievt sich hoch, schwingt nach links und stemmt sich gegen die Mauer, sodass sie in drei Metern Höhe waagrecht hängt. In Gedanken schwebt sie über sich wie eine Drohne, sieht sich mit den Füßen kraftvoll abstoßen, sich hochdrücken, dabei dehnen und in den Kreuzgriff wechseln. Für einen Moment steht sie senkrecht wie eine Turnerin am Reck. Sie balanciert ihr Gewicht auf sechs Fingern und macht einen halben gestreckten Salto rückwärts in den Stand. Sie ist auf dem Grundstück.“

(Er sieht mich ruhig an.) Ja, so macht man das. Das ist nicht ausgedacht, das ist echt.

(Eine Eskorte saust heran, hält keine 20 Meter von uns weg vor dem Buchmesse-Forum, große Limousinen, vier Motorräder vorne und hinten, alles Wiesbadener-Kennzeichen, ein eingeübtes Schattenballett beim Aussteigen. „Das ist mehr als ein Minister“, sagt Andreas Pflüger, „obere Teppichetage.“ Ja, klar kenne er solche Leute, die hier dabei sind. Personenschützer. Sherpas. Im Augenwinkel analysiert er ihre Einsatztaktik: „Diamantformation“. Und: „Das Wichtigste ist der Krankenwagen, daran kannst du immer die Bedeutung der Schutzperson erkennen.“ Es geht um die belgische Königin, stellt sich heraus.)

Zehn Filme, Bücher, Dichter oder Regisseure, die Pflüger wichtig sind

Die Rote, Alfred Andersch

Hitchcock

Der dritte Polizist, Flann O’Brien.

Ben Hecht

Das Appartement

Raymond Chandler

Matrix Teil I

Primo Levi

French Connection

Jacques Prevert

Wie hast du dir das angeeignet, solche Actionszenen zu schreiben? Adam Hall und seine Quiller-Agentenserie (19 Romane zwischen 1965 bis 1996) kennst du ja nicht, darüber haben wir uns schon unterhalten. Du bist der erste, der ihn meiner Ansicht nach noch zu übertreffen vermag. Wie machst du das?

Wie hast du dir das angeeignet, solche Actionszenen zu schreiben? Adam Hall und seine Quiller-Agentenserie (19 Romane zwischen 1965 bis 1996) kennst du ja nicht, darüber haben wir uns schon unterhalten. Du bist der erste, der ihn meiner Ansicht nach noch zu übertreffen vermag. Wie machst du das?

Ihr Journalisten kennt so viele Thriller, da bin ich immer ganz platt. Ich lese ja hauptsächlich nur Fachliteratur, muss dauernd dazulernen. Dass ich jetzt so weit bin, dafür habe ich viele Jahre geübt. Jetzt kann ich diese Bücher schreiben, jetzt bin ich angekommen. Ich fühle eine große Freiheit in mir. Ich muss mir nichts beweisen. Aber bei jedem Roman, den man anfängt, ist die Chance weit größer, dass man scheitert, als dass es gut geht.

Die Actionszenen sind die Passagen, die der Leser am schnellsten liest. Und es sind die Szenen, die am meisten Arbeit machen. Manchmal schaffe ich nur eine halbe Seite am Tag. Es ist sehr aufwendig, man muss außerordentlich präzise sein. Es geht darum, die Zeit extrem zu dehnen, dabei sprachlich absolut in den Bildern zu bleiben, jede kleine Unwucht würde sofort alles zunichte machen. Und dann wieder: Prestissimo! Meine Idealvorstellung von einer Action-Szene ist: Der Leser ist eine Schraube, ich habe den Akkubohrer in der Hand und jage ihn mit 100 Atü in die Wand. Wenn ich im Kino bin, will ich in den Sitz gepresst und überwältigt werden. Wie in „Avatar“ beim ersten Drachenritt, wie in „Blade Runner“ oder in „Matrix“, aber nur Teil eins, die anderen sind Schrott. Der Moment, bei dem es dir den Atem nimmt – da will ich hin, den suche ich auch in meinen Büchern. Ich ziele direkt auf den Solar Plexus. Will sehen: Wie lange hält mein Leser den Atem an? Diese Art von kinetischer Energie aus dem Kino will ich. Riesenleinwand, Cinemascope. Mach’ es so groß, wie es geht! – Es gibt einen Satz von Fassbinder, den ich voll unterschreibe. Jemand, der acht Stunden am Tag an einer Stanzmaschine steht, will am Abend keinen Film über einen Mann sehen, der an einer Stanzmaschine steht.

Wie nennst du deine Bücher?

Ich sage nie: Ich schreibe Krimis. Ich weiß nicht, was das ist, was ich schreibe. Ich bin selbst noch auf der Suche nach dem Begriff, „Thriller“ kommt wohl noch am nächsten. Tatsächlich ist es bei „Endgültig“ und „Niemals“ das erste Mal, dass auf Büchern des Suhrkamp-Hauptprogramms dieses Etikett steht. Das ist ein Novum. Darauf bilde ich mir schon etwas ein. Der Suhrkamp-Anspruch dafür ist der höchste.

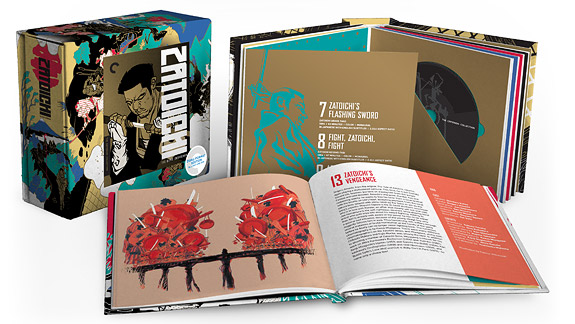

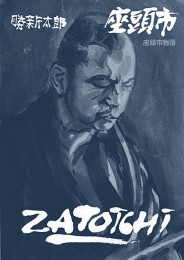

Und dann hast du dich in den Kodex und das Ethos der Samurai vertieft. Aaron ist ein Samurai, heißt es irgendwann in „Endgültig“. Sie war im Keller eines Serienmörders, dort ist etwas in ihr erwacht, sie hat Freundschaft mit dem Tod geschlossen; andern kommt es vor, als verhöhne sie das Sterben Können. Als Samurai muss man fest entschlossen sein, jeden Moment zu sterben. (Ich zeige ihm das schöne Beiheft der Zatoichi-Edition bei Criterion, 26 Filme von 1962 bis 1989, digital remastered, in einer aufwendigen, wunderhübschen japanischen Faltkassette – er kennt es nicht, hat es noch nie gesehen, das ist an seiner Reaktion glaubhaft.)

Wunderschön gemacht, muss ich haben. Ja, natürlich kenne ich Zatoichi, den blinden Samurai, aber nur den Film von und mit Takeshi Kitano von 2003, den habe ich erst gesehen, als ich mitten in „Endgültig“ war, nachdem Aaron gesagt hat, dass sie dem Bushidō folgt. Da musste ich mich in eine neue Welt vertiefen. Zatoichi übrigens ist eine völlig andere Figur als Aaron – es wird nur behauptet, dass er blind ist. Das erklärt sich aus dem Buddhismus. Dort ist Blindheit stigmatisiert; die Japaner tun sich schwer damit, die Behinderung gilt als Strafe für Verfehlungen in einem früheren Leben. Ein Scheinblinder wird akzeptiert, das erzählt viel. Vermutlich ist das der Grund, warum die Aaron-Romane bisher nicht in Japan erscheinen.

Wunderschön gemacht, muss ich haben. Ja, natürlich kenne ich Zatoichi, den blinden Samurai, aber nur den Film von und mit Takeshi Kitano von 2003, den habe ich erst gesehen, als ich mitten in „Endgültig“ war, nachdem Aaron gesagt hat, dass sie dem Bushidō folgt. Da musste ich mich in eine neue Welt vertiefen. Zatoichi übrigens ist eine völlig andere Figur als Aaron – es wird nur behauptet, dass er blind ist. Das erklärt sich aus dem Buddhismus. Dort ist Blindheit stigmatisiert; die Japaner tun sich schwer damit, die Behinderung gilt als Strafe für Verfehlungen in einem früheren Leben. Ein Scheinblinder wird akzeptiert, das erzählt viel. Vermutlich ist das der Grund, warum die Aaron-Romane bisher nicht in Japan erscheinen.

Du machst die Bushidō-Regeln zu einem wesentlichen Rahmen deiner beiden letzten Bücher: „Entscheide in sieben Atemzügen“ …. „Betrachte ein Gebrechen als Freund, nicht als Feind“ … „Rache ist das höchste Gericht“ … „Zu ertragen, was man glaubt, nicht ertragen zu können“ usw.

Es gibt kaum Weisheiten, die im Bushidō schriftlich überliefert sind. Eigentlich sind es nur drei schmale Bücher von Tsunetomo Yamamoto, Suzuki Shosan und Inazo Nitobe. Vieles davon ist heute keine Hilfe. Also habe ich etliche der Weisheiten, die in meinen Romanen stehen, selbst erfunden (von den eben zitierten nur eine, die mit Freund/Feind) – jedoch so, dass sie dem Geist des Bushidō entsprechen. Den Bushidō muss man fühlen, das ist vielleicht die wichtigste Regel. Ich könnte mir denken, dass Yamamoto, der den „Hagakure“ im 17. Jahrhundert schrieb, beim Lesen nicken würde. Schöne Vorstellung. Auch die Schmerzmeditation in „Niemals“ oder das japanische Märchen sind von mir. Das sind die Sachen, die mir Spaß machen.

Es gibt kaum Weisheiten, die im Bushidō schriftlich überliefert sind. Eigentlich sind es nur drei schmale Bücher von Tsunetomo Yamamoto, Suzuki Shosan und Inazo Nitobe. Vieles davon ist heute keine Hilfe. Also habe ich etliche der Weisheiten, die in meinen Romanen stehen, selbst erfunden (von den eben zitierten nur eine, die mit Freund/Feind) – jedoch so, dass sie dem Geist des Bushidō entsprechen. Den Bushidō muss man fühlen, das ist vielleicht die wichtigste Regel. Ich könnte mir denken, dass Yamamoto, der den „Hagakure“ im 17. Jahrhundert schrieb, beim Lesen nicken würde. Schöne Vorstellung. Auch die Schmerzmeditation in „Niemals“ oder das japanische Märchen sind von mir. Das sind die Sachen, die mir Spaß machen.

Das Erfinden ….?

Ja, so wie ich auch in jedem Buch Bilder erfinde. Chagalls „Traumtänzer“ in „Endgültig“, Lucas Cranachs „Versuchung des heiligen Antonius“ und „Der heilige Zorn“ von Hieronymus Bosch in „Niemals“. Natürlich wird es auch im dritten Teil ein Gemälde geben. (lacht)

Und auch ein Pendant jener Szene, wo nach einem wahnsinnszerdehnten Kampf der Unterlegene von Pavlik dazu gezwungen wird, ein Gedicht von Robert Gernhardt in eine Handy-App zu sprechen, damit Pavliks Stimme moduliert wird und er im feindlichen Funknetz Anweisungen geben kann?

(lacht) Jep! „Der ICE hat eine Bremsstörung hinter Karlsruhe.“ Für mich gehört Robert Gernhardt neben Brecht und Goethe. Ich wollte sein Denkmal ein bisschen wienern. Aber noch einmal zu Hieronymus Bosch. Meine Frau hat gesagt: Ist das nicht schrecklich? Er hat in seinem Leben sehr wenige Bilder gemalt, und er hat sie alle weggeben. Bosch konnte sie nie wieder anschauen, die waren fort. – Ich habe meiner Frau widersprochen: Ich finde das nicht schrecklich. Ich lebe nur so lange in meinen Büchern, wie ich sie schreibe. Es geht um den künstlerischen Prozess, dafür existiert man. Ich müsste den Roman, der hier vor uns liegt, nicht mehr anfassen. Wenn ich über dieses Buch rede, das erst vor wenigen Tagen erschienen ist, ist es, als hätte ich es vor zig Jahren geschrieben.

Weißt du schon, wie es im dritten Band weitergeht?

Ich habe keinen blassen Schimmer. Das war genauso bei „Niemals“. Ich lasse die Figuren das Buch entwickeln, bin ihr Chronist. Sie tun oft Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, die ich nicht verstehe. Das ist so. Am Ende dieses Jahres werde ich „Niemals“ lesen und schauen, was ich finde, womit ich Aaron kitzele und konfrontiere, damit sie in Bewegung gesetzt wird. Das erste Mal lesen. Als Autor liest du ja dein Buch nicht. Du liest Korrektur, aber das ist etwas völlig anderes. In „Endgültig“ war es ein Satz auf Seite 431, dass Holm auf einem Geheimkonto seines Vaters zwei Milliarden Dollar liegen hat. Das schenkte mir die Grundidee für „Niemals“.

Es ist ja auch ein scharfer Plot geworden: „Stell dir vor, du erbst zwei Milliarden Dollar – von deinem Todfeind. Und damit fangen die Schwierigkeiten erst an…“

Der ein oder andere könnte meinen: Sind die bei Suhrkamp verrückt, dass sie so einen Knaller auf den Buchrücken setzen und die größte Überraschung verraten? Das Herrliche ist aber: Es ist nicht die größte Überraschung, nur der Dosenöffner für die Büchse der Pandora. Der Ton, den das Buch und die Action haben, die Sache, die alles vorgegeben hat, das war Marrakesch. Eine wahnsinnig rauschhafte, wunderbar sinnliche Stadt, die ich sehr liebe, wie für Blinde gemacht. Allein die Geräusche, die Gerüche. Diese Opulenz hat die Atmosphäre für den ganzen Roman bestimmt. Und den Stil.

Der ein oder andere könnte meinen: Sind die bei Suhrkamp verrückt, dass sie so einen Knaller auf den Buchrücken setzen und die größte Überraschung verraten? Das Herrliche ist aber: Es ist nicht die größte Überraschung, nur der Dosenöffner für die Büchse der Pandora. Der Ton, den das Buch und die Action haben, die Sache, die alles vorgegeben hat, das war Marrakesch. Eine wahnsinnig rauschhafte, wunderbar sinnliche Stadt, die ich sehr liebe, wie für Blinde gemacht. Allein die Geräusche, die Gerüche. Diese Opulenz hat die Atmosphäre für den ganzen Roman bestimmt. Und den Stil.

Wie war es, „Endgültig“ zu lesen?

Ich dachte: Ist gut. Ich möchte nichts ändern.

Keine Figuren in „Niemals“, von denen du jetzt schon weißt, die will ich weiter haben?

(lacht) Oh, da könnte mir einige vorstellen, zum Beispiel Adaja, die Köchin in Avignon. Die hat jetzt schon fast einen Roman im Roman.

Du bist bislang weit eher Drehbuch- als Romanautor gewesen. Wie ist dieser Seitenwechsel?

Ein wilder, irrer Ritt in die Freiheit. Als Drehbuchautor hast du ein Budget, wie ein Architekt. Man kriegt seine Vorgaben, und die haben einen Deckel. Permanent wirst du beschnitten, sind Kompromisse fällig: mit den Produzenten, den Regisseuren, den Stars, der Filmförderung. Aber das steht im Kleingedruckten, wenn man den Beruf ergreift. Einem Drehbuchautor ist es nicht möglich, hundert Prozent seines Könnens zu zeigen. Vielleicht in der ersten Fassung. Aber die landet in einer Schublade; sie wird mehrmals umgearbeitet und geändert und noch einmal vier Schleifen. Beim Romaneschreiben habe ich sofort die Freiheit gespürt. Ich war neugierig herauszufinden, was geht, wie gut ich eigentlich bin.

Wir reden jetzt von „Operation Rubikon“?

Wir reden jetzt von „Operation Rubikon“?

Ja, das hat eine viel ältere Geschichte, als das Impressum verrät. Das Buch war 2002 fertig und gesetzt. Vier Wochen vor dem Druck ist der Verlag Pleite gegangen. Ich habe Jahre gebraucht, es aus der Insolvenzmasse freizubekommen. Und dann ist es in einem schlechten Verlag erschienen (Herbig), der nichts für den Roman getan hat, und ihn mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Markt schmiss, ohne jede Werbung. Ich war kreuzunglücklich und wundere mich heute, dass das damals überhaupt jemand entdeckt hat. Wenn bei Lesungen Leute mit diesen alten Exemplaren kommen und sie mir zum Signieren reichen, bin ich ganz gerührt. Jetzt ist es von Suhrkamp neu aufgelegt worden und dort, wo es sein muss. Manchmal fügt sich alles.

Nach dem Herbig-Desaster war eine ziemliche Pause, nicht?

Mehr als ein Jahrzehnt. Ich hatte die Schnauze voll, ich hab das Bücherschreiben gelassen, auch weil ich unterschwellig Angst davor hatte, dass sich so ein Desaster wiederholt. Fünf Jahre Arbeit in der Tonne, so viel Schnaps gibt es nicht. Aber die ganzen Jahre hat etwas gefehlt. Ich habe eine Harley, Motorradfahren hat geholfen. Meine Frau hat es manchmal gespürt: Na, denkst du wieder ans Romanschreiben, hat sie gesagt. Und ich habe irgendwann gemerkt: Ich bin kein Typ, der dafür gemacht ist, in Angst zu leben. Da wurde ich ruhig.

In der Ruhe liegt die Kraft, sagt nicht nur der Bushidō.

Genau. Und das Leben ist nur ein Traum.

Genau. Und das Leben ist nur ein Traum.

Ich finde, „Niemals“ ist nicht so dunkel wie „Endgültig“ und hat auch ordentlich Humor, sogar einige der großen Actionszenen sind irrwitzig komisch.

Humor ist wichtig, und wie, aber er ist auch schwierig. Jeder Gag, jede Pointe ist Arbeit. By the way, schöner Satz von Reinhold Messner: „Der Profi fängt dort an, wo der Spaß aufhört.“ In meinen Lesungen ist immer eine lustige Stelle dabei; wenn die Menschen dann lachen, ist alles gut. Es braucht diesen Ausgleich zu den knochenharten Passagen. Bei denen geht es um was anderes. Warum werden Thriller gelesen? Im Kriminalroman verspricht der Autor Gerechtigkeit, das ist eine verlockende Verheißung. Weil die Wirklichkeit nicht so ist, sie lässt uns oft ratlos zurück, kann schreiend ungerecht sein. Unsere Biografien sind nicht glatt, mehr wie ein zerklüftetes Eisfeld mit tiefen Schluchten und Abgründen, und wenn du hineinstürzt, zieht dich nicht immer jemand raus. Eines meiner Lieblingszitate stammt von Mark Twain und lautet: Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion ist, dass in der Fiktion alles einen Sinn ergeben muss. Die Minimalanforderung an jedes Buch, das ich mag oder selber schreibe, ist: Am Ende muss Hoffnung stehen.

Aaron wird also wieder sehen können?

Aaron wird also wieder sehen können?

Das weiß ich nicht. Es wird sich zeigen. Aber ich werde sie sicher nicht als unglücklichen Menschen loslassen. Sie wird lieben, und dafür braucht sie eine besondere Art Mann. Das wird spannend.

(lacht) Na, darauf arbeitest du ja schon seit „Endgültig“ hin. Holm meint da einmal zu Aaron: „Die Samurai sagten, dass Liebende die kühnsten Menschen sind. Bushi no nasake. Sie wissen, was das bedeutet?“, fragt er sie. Und sie antwortet: „Die Zartheit des Kriegers.“

Ja, und Browning, der Dichter, der so heißt wie ihre Lieblingspistole, schreibt: „Klammerst du die Liebe aus, ist die Erde ein Grab.“

Zehn Momente, die Pflüger glücklich machen können

Harley anschmeißen

in ein Pastrami-Sandwich beißen

guten Satz schreiben

einen lange nicht gesehenen Freund umarmen

Gravensteiner Apfelschnaps von Rochelt trinken

in der Küche schnuppern, wenn meine Frau gekocht hat

das Grinsen von Scarlett Johansson

aufwachen und eine Idee haben

eine Gran-Robusto-Zigarre von Partagas anschneiden.

wenn ich höre: »Konnte nicht aufhören zu lesen.«

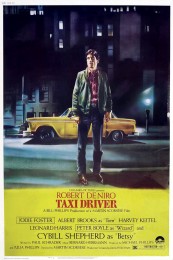

Das Interview fand bei Sonnenschein am Buchmessen-Donnerstag auf dem großen Platz statt. Die Listen der „Zehn Dinge“ kamen per E-Mail hinzu, die erzählerischen Einschübe haben sich einfach so während unserer Unterhaltung ereignet. Und als wäre es eine Belohnung, nahm am Nebentisch irgendwann Christian Brückner für eine Bratwurst Platz, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro. Schon bei KM 3 in Hamburg hatten Andreas Pflüger und ich uns verständigt, dass Martin Scorseses „Taxi Driver“ zu unseren biografisch wichtigsten Filmen zählt, die geile Musik von Bernard Herrmann inklusive. Jeder von uns hat den Film mehr als dreißigmal gesehen. Bei Andreas Pflüger hängt das italienische Filmplakat im Arbeitszimmer: „In ogni strada di ogni cittá di questo paese c e un ’nessuno’… “ — In jeder Straße ist ein Niemand, der davon träumt, ein Jemand zu sein …

Das Interview fand bei Sonnenschein am Buchmessen-Donnerstag auf dem großen Platz statt. Die Listen der „Zehn Dinge“ kamen per E-Mail hinzu, die erzählerischen Einschübe haben sich einfach so während unserer Unterhaltung ereignet. Und als wäre es eine Belohnung, nahm am Nebentisch irgendwann Christian Brückner für eine Bratwurst Platz, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro. Schon bei KM 3 in Hamburg hatten Andreas Pflüger und ich uns verständigt, dass Martin Scorseses „Taxi Driver“ zu unseren biografisch wichtigsten Filmen zählt, die geile Musik von Bernard Herrmann inklusive. Jeder von uns hat den Film mehr als dreißigmal gesehen. Bei Andreas Pflüger hängt das italienische Filmplakat im Arbeitszimmer: „In ogni strada di ogni cittá di questo paese c e un ’nessuno’… “ — In jeder Straße ist ein Niemand, der davon träumt, ein Jemand zu sein …

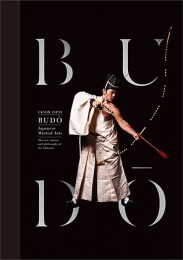

P.S. Erst nach unserem Treffen begegnete ich in Halle 4.1 dem Herausgeber Ayano Dyer und seinem Verlag Nikko Graphic Arts aus dem nahe des Fuji gelegenen Shizuoaka. Anliegen und Programm des Verlages sind es, ein authentisches Bild von Japan und seiner Kultur zu vermitteln. Dies geschieht in der Reihe „I Know Japan“ mittels aufwendig gestalteter, traumschöner und dennoch erschwinglicher Bücher, Kleinoden der Buchkunst. Band 1 behandelte die Tee-Zeremonie, demnächst erscheint „Kado“, ein Buch über die Kunst der japanischen Süßspeisen. Was mich an den Stand und dann in ein langes, sehr höflich geführtes Gespräch zog (ahh, wie ich die Besonderheiten des sprachlichen Austausches mit japanischem Gegenüber liebe), das war der gerade erschienene, üppig illustrierte Band „Budo. Japanische Kampfkünste. Die Kunst, Kultur und Philosophie der Samurai“ (108 Seiten, 46 Euro). Schon nach dem ersten Blättern und Lesen und Schauen avancierte es sogleich zu meinem neuen Standardwerk für dieses Thema. Wie Andreas Pflügers Romane atmet auch dieses zwischen Askese und Eleganz changierende Buch den Geist des Bushidō, vielleicht spendiert Suhrkamp dem nächsten Jenny-Aaron-Thriller ja ebenfalls goldene Vorsatzblätter.

P.S. Erst nach unserem Treffen begegnete ich in Halle 4.1 dem Herausgeber Ayano Dyer und seinem Verlag Nikko Graphic Arts aus dem nahe des Fuji gelegenen Shizuoaka. Anliegen und Programm des Verlages sind es, ein authentisches Bild von Japan und seiner Kultur zu vermitteln. Dies geschieht in der Reihe „I Know Japan“ mittels aufwendig gestalteter, traumschöner und dennoch erschwinglicher Bücher, Kleinoden der Buchkunst. Band 1 behandelte die Tee-Zeremonie, demnächst erscheint „Kado“, ein Buch über die Kunst der japanischen Süßspeisen. Was mich an den Stand und dann in ein langes, sehr höflich geführtes Gespräch zog (ahh, wie ich die Besonderheiten des sprachlichen Austausches mit japanischem Gegenüber liebe), das war der gerade erschienene, üppig illustrierte Band „Budo. Japanische Kampfkünste. Die Kunst, Kultur und Philosophie der Samurai“ (108 Seiten, 46 Euro). Schon nach dem ersten Blättern und Lesen und Schauen avancierte es sogleich zu meinem neuen Standardwerk für dieses Thema. Wie Andreas Pflügers Romane atmet auch dieses zwischen Askese und Eleganz changierende Buch den Geist des Bushidō, vielleicht spendiert Suhrkamp dem nächsten Jenny-Aaron-Thriller ja ebenfalls goldene Vorsatzblätter.

Andreas Pflüger bei CrimeMag:

Peter Münder über „Operation Rubikon“: Wenn die Mafia mitregieren will (CM April 2017)

Sonja Hartl über „Endgültig“: Die Professionalität von Ermittlerinnen (CM Mai 2016)

Alf Mayers größere Gespräche mit Autoren:

Mit Bodo V. Hechelhammer: „Ich denke, Geheimdienst ist besonders spannend unter kulturhistorischer Sicht“ (Sept 2017)

Mit Candice Fox: Sydney, rabenschwarz (April 2016)

Mit Gary Disher: Der Schauplatz als Charakter (Februar 2016)

Mit James Ellroy: Unterwegs zum Übermenschen (CM März 2015)

Mit Dennis Lehane: Die Verweigerung, sich in moralischer Zufriedenheit einzurichten (April 2014)

Mit Philip Kerr: Polizist zu sein in dunkler Zeit (Februar 2014)

Mit Robert Wilson: „Ich denke, die Kleinfamilie hat einen interessanten Punkt erreicht“ (Sept. 2013)