Eine Rezension zu: Paul Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III.

1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021 (TASCHEN GmbH)

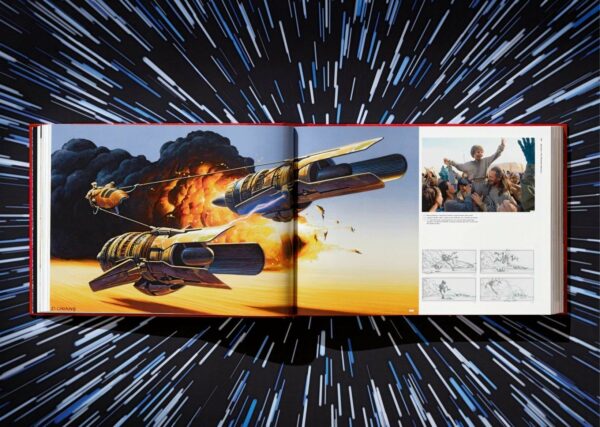

Ein Buch von den Ausmaßen eines Supersternenzerstörers, deinen Schreibtisch zu okkupieren, und der Einband rot leuchtend wie ein Doppelklingenlaserschwert (… es gebe kein Entkommen, raunt eine dunkle Stimme. Röchel …). Und ich kann Alf Mayer nur beipflichten, dass dieser voluminöse Band einen Oscar verdient hätte. Weil er im Grunde dies ermöglicht: nachzuschauen, sich Zeit zu lassen und richtig zu schwelgen. Denn George Lucas ist mehr Inszenator denn Geschichtenerzähler. „Lucas charakterisiert sich selbst im Audiokommentar zu Revenge of the Sith als visuellen Filmemacher. Es waren letztendlich auch einzelne Ideen und Bildeinfälle, die für ihn die Handlungslogik der Prequels ausmachen.“[1]

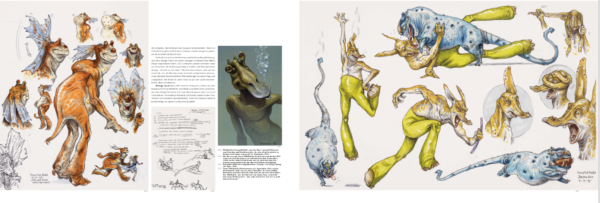

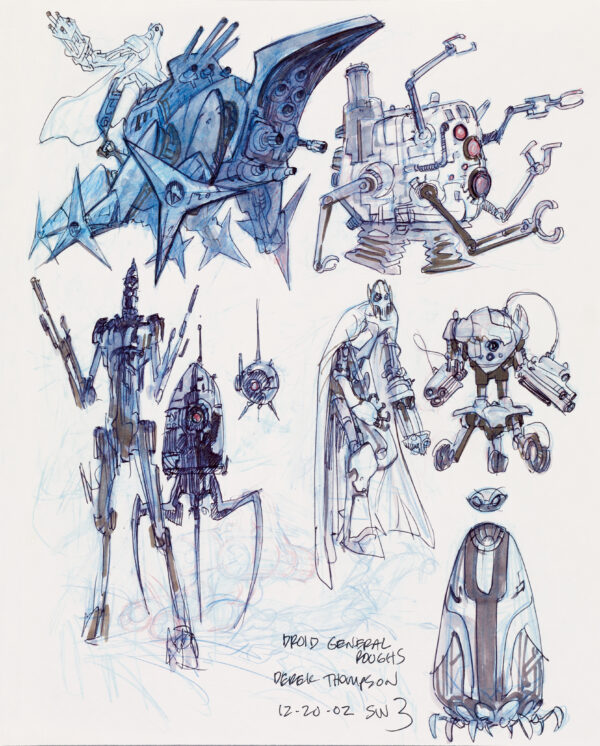

Als ich Episode I sah – auch wenn ich keine messianischen Kindheitserwartungen an diesen Film hatte –, war die Enttäuschung groß. Drama? Computerspiel? Gar infantil? Episode II schon besser und innovativ: „Der Film wurde als eine der ersten Produktionen in der Filmgeschichte komplett mit digitalen Kameras gedreht.“[2] Andreas Rauscher betont in diesem Kontext einen Paradigmenwechsel: „Statt sich weiterhin wie eine Fotografie auf etwas hinweisend bzw. indexikalisch auf die wirklichkeitsgetreue Abbildung realer Orte und Personen zu beziehen, nähert sich der digitale Film zunehmend der Malerei an. Lucas selbst betonte, dass er sich immer mehr auf die Möglichkeiten der Malerei zurückbesinne.“[3] George Lucas schien aber auch zunehmend der dunklen Seite der Digitalisierung verfallen zu sein – zuungunsten von Narration und Dramaturgie.[4] Während Episode IV nicht nur vom Charme der Schauspieler lebte (Nein, jetzt kommt kein Kommentar zu Leias Frisur, den tiefsinnigen Dialogen mit Han Solo oder Darth Vaders Mienenspiel …), sondern von narrativen Leerstellen und Andeutungen, versuchen Episode I-III dagegen, alles zu erzählen, alles auszudeuten, auszuleuchten, darzustellen – kurz: zu vereindeutigen. Sowohl die Flut und Wucht der Bilder als auch die technische Möglichkeit, überhaupt solche Bilder erschaffen zu können, verdrängen Charaktertiefe und Handlungslogik. Und deshalb meine These: Dieser phantastische Band von Paul Duncan könnte der bessere Film sein. Oder anders gewendet, wenn ich die Filme sah, fühlte ich mich geradezu durch ein Museum of Modern Digital Art[5] gehetzt und getrieben.

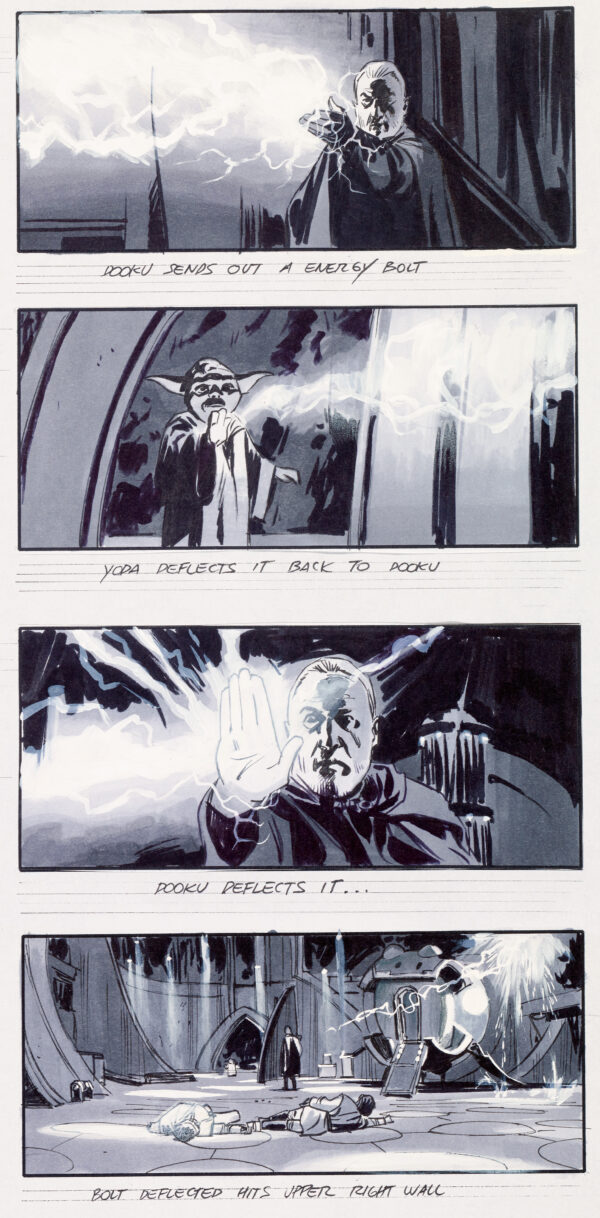

Weiter zu Episode II: Grandios vor allem das Lichtschwert-Duell mit Count Dooku, einer Art deus obscurus ex machina, an dem Obi-Wan, Anakin und Yoda scheitern.[6] Und vor allem der sich daran anschließende, wortlose Schluss, Gemälden gleichend: in Duncans Buch großformatig die schier endlosen Klonheere der Republik unter den Augen des Kanzlers und eine gewaltige Flotte von Raumschiffen.[7] Was für ein Bild im Bild! Denn rückblickend ist all das schon Imperator, Soldaten des Imperiums und Sternenzerstörer. Yoda bemerkt richtig: „Das Leichentuch der Dunklen Seite ist gefallen. Begonnen der Angriff der Klonkrieger hat.“[8] Doppeldeutig. Denn Angriff auf wen? Auf die Feinde der Republik? Auf die Republik selbst?

Wenn Mythen Welterklärungsgeschichten sind und im guten Sinne die Wiederkehr des Immergleichen feiern und fordern (Wir brauchen unsere kleinen, überschaubaren Alltag in diesem unüberschaubaren, riesigen Universum.),[9] dann ist Star Wars ein Mythos (oder gar ein Märchen?) im Science Fiction-Gewand, der sich ständig wiederholt. Gut gegen Böse, von ihren Meistern abfallende Schüler, immer größere Massenvernichtungswaffen, Messiasfiguren wie Leia, Luke und Rey (Episode VII). „Finally, Star Wars takes a cyclic view of history, seeing democracy defeated again and again by fascism and imperialism, from Caesar to Napoleon and Hitler.”[10] Hier sei zudem auf eine kritische Beobachtung von Wolfgang Johann verwiesen: „Star Wars zementiert die schlechten Verhältnisse auf alle Ewigkeiten und das ohne nennenswerte Bruchlinien oder Reflexion. Die Botschaft an den Kunden ist klar: Es gibt keinen sozialen Fortschritt in der Zukunft […]. Geschichte und Gesellschaft werden zu einem scheinbaren Naturgesetz ohne die Möglichkeit der Veränderung. Das ist das Narrativ, das erzählt wird. Anders bei Star Trek, vor allem bei der Serie The Next Generation. Hier hat es einen enormen sozialen Fortschritt gegeben, die Menschheit hat Kapitalismus, Not und Elend überwunden.“[11] Und ich könnte hinzufügen: Wird bei Star Wars einmal ‚anders‘ erzählt, dürfte (viel)leicht die Kundenschar enttäuscht sein (s. beispielsweise Solo: A Star Wars Story). – Caesar erfand gewissermaßen den gallischen Krieg, um sich mit einem (noch) republikanischen Heer eine Machtbasis zu erschaffen, Legionen, die er dann in Marsch setzen würde eben gegen die römische Republik. Darth Sidious hat in der Doppelfunktion als Kanzler das Format, eine ganze Republik zu vernichten, indem er einen Krieg künstlich provoziert und die Jedi in die Rolle der Sündenböcke zwingt: „‘Wir müssen uns gegen die Droiden und die Separatisten verteidigen. Und wie es der Zufall so will, züchten die Kaminoaner gerade Klone, also sollten wir diese Klone kaufen.‘ Und alle jubeln. So stirbt die Freiheit. Die Leute applaudieren.“[12]

Am Anfang von Episode III wird das Duell vom Ende der Episode II aufgegriffen. Obi-Wan scheitert wieder an Dooku, den aber Anakin schließlich besiegt und tötet. Im Grunde wurde da schon Anakin zu Darth Vader. Folgerichtig beschreitet dann auch Anakin mit Sturmtruppen, den ehemaligen Klonkriegern, den Jedi-Tempel, das symbolische Zentrum alles vermeintlichen Übels. Kamera: bird’s-eye-view. Auf dem Boden sind kurz die Umrisse eines Kreuzes zu erkennen.[13] Aber hier betritt nicht ein Messias die Bühne (so wie in Episode I prophezeit), sondern ein Killer, ein Kindermörder. Um die eine zu retten, seine Frau, wird Anakin zum Vernichter von vielen. Noch keine Cyborg-Maske tragend, wurde er gerade vom künftigen Imperator zu Darth Vader ernannt. Und zu den Bildern aus Episode III, als schließlich die beiden Sith auf die anfängliche Konstruktion des Todesstern schauen, ein Zitat von George Lucas: „Niemand hält sich selbst für böse, nicht einmal die schlimmsten Menschen. Sie rationalisieren ihr Verhalten, um glauben zu können, dass sie etwas Gutes tun, wenn sie all diese Leute umbringen.“[14]

Mehr als beeindruckend in Episode III jenes schier endlose Duell zwischen Anakin und Obi-Wan[15]; das vulkanische, danteske Inferno von Mustafar kann auch gelesen/geschehen werden als die dämonischen Kräfte in Anakins Seele, die ihn letztlich auch körperlich verstümmeln, so dass er nur noch als Maschinenwesen überleben kann.[16] Aber das täuscht. In einer hochinteressanten Darth Vader-Anthologie findet sich mehr als nur eine Geschichte, in welcher der Sith-Lord die Überlegenheit der Dunklen Seite über Technologie und über den bloßen Augenschein demonstriert – geradezu horrormäßig für die Beteiligten und Betroffenen. Denn seine Samurai-ähnliche Rüstung, die ihn am Leben zu halten scheint, erweist sich nur als die Außenseite von etwas ganz Anderem. So gelingt es Vader, seinen berühmten Röchel-Atem anzuhalten, um seine lauschenden Feinde zu täuschen, und er bleibt auch unbesiegt, selbst als ein Raumschiff auf ihn feuert.[17] Und in einer Traumsequenz wird sehr eindrücklich dargestellt, wie nicht (historisch[18]) Obi-Wan, sondern (psychologisch) der Sith-Lord (natürlich in einem Laserschwertduell) den Jedi Anakin vernichtet, nachdem er als Darth Vader – von Lava überströmt, die ihm nichts anhaben kann – aus den Höllenfluten Mustafars entstiegen ist.[19]

Der Band von Paul Duncan lädt ein, sich Zeit zu lassen: für Genese und Komposition dieser phantastischen Star Wars-Bilder/-Gemälde, um neue Details zu entdecken und Dinge, die mir beim Schauen der Filme eben nicht aufgefallen sind. Das berühmte Eigentlich (und noch einmal): Episoden I-III scheinen mir eigentlich eher für eine Kunstausstellung geeignet denn als Film. Zum Abschluss möchte ich ein Zitat von Camilie Paglia auf die “Star Wars Archive” übertragen: „In genre, the […] books are anatomies, analogous to Leonardo da Vinci’s notebooks, with their medical dissections, botanical studies, and military designs for artillery, catapults, tanks, and then-impossible submarines and flying machines.”[20]

Markus Pohlmeyer unterrichtet an der Europa-Universität Flensburg. Seine Essays – deutlich über hundert – bei uns hier

Paul Duncan: The Star Wars Archives. Episoden I – III 1999–2005. „Episode I: Die dunkle Bedrohung“, „Episode II: Angriff der Klonkrieger“, „Episode III: Die Rache der Sith“. Deutsche Ausgabe. Übersetzt von Andreas Kasprzak. Buchgestaltung Josh Baker. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2021. Hardcover, Halbleinen, XXL-Format 41.1 x 30 cm. 6.90 kg, 600 Seiten, 150 Euro. – Verlagsinformationen.

Zum Weiterlesen:

Das Star Wars Archiv. 1977–1983. Deutsche Ausgabe. XXL-Format, 150 Euro. – Verlagsinformationen.

Alf Mayer: Monumentaler Ausflug in die Digitalisierung des Kinos: „Das Star Wars Archiv 1999 – 2005“ in CulturMag Mai 2021

Markus Pohlmeyer: „Star Wars“: Exportschlager Demokratie – Gulliver im Outer Space, Ein Essay in: http://culturmag.de/crimemag/markus-pohlmeyer-uber-star-wars/67236 (Zugriff am 1.4.13), erschienen am 09.03.2013

Markus Pohlmeyer: Dinos, Star Wars und die Berliner Mauer, in: http://culturmag.de/rubriken/buecher/essay-markus-pohlmeyer-zum-micky-maus-spezial-25-jahre-mauerfall/84484, Zugriff am 28.11.2014

Markus Pohlmeyer: Star Wars. Rogue One. Kritische Gedanken zu einer neuen Weltreligion, in: http://culturmag.de/crimemag/essay-markus-pohlmeyer-star-wars-rogue-one-2016/98321, Zugriff am 15.01.2017

[1] A. Rauscher: Star Wars. 100 Seiten, Stuttgart 2019, 57.

[2] A. Rauscher: Star Wars. 100 Seiten, Stuttgart 2019, 58.

[3] A. Rauscher: Star Wars. 100 Seiten, Stuttgart 2019, 62.

[4] Siehe dazu A. Rauscher: Star Wars. 100 Seiten, Stuttgart 2019, 70 f.

[5] Siehe dazu beispielsweise W. Lieser: Digital Art, Tandem Verlag GmbH 2009 (ART POCKET).

[6] Siehe dazu P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 338.

[7] P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 396 f.

[8] Yoda, zitiert nach P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 395.

[9] Siehe dazu L. Löning – E. Zenger: Als Anfang schuf Gott. Biblische Schöpfungstheologien, Düsseldorf 1997, 41: „Der Mythos ist geradezu das Einklagen einer Weltordnung im Angesicht der als Schöpfergottheiten verehrten Götter.“

[10] C. Paglia: Glittering Images. A Journey Through Art From Egypt to Star Wars, New York 2012, 187.

[11] W. Johann: Ästhetische Transformationen der Gesellschaft. Von Hiob zu Patti Smith, Berlin 2020, 58.

[12] G. Lucas, zitiert nach P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 259.

[13] Siehe dazu P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 510.

[14] G. Lucas, zitiert nach: P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 586.

[15] Wahnsinnsbilder: P. Duncan: Das Star Wars Archiv. Episoden I-III. 1999-2005, übers. v. A. Kasprzak, Köln 2021, 552-573.

[16] Siehe dazu C. Paglia: Glittering Images. A Journey Through Art From Egypt to Star Wars, New York 2012, 187 f.

[17] Siehe dazu „Gefährliches Terrain“, in: Star Wars: Darth Vader. Anthologie, Stuttgart 2020.

[18] ‚Historisch‘ natürlich nur als Chronologie innerhalb dieser Filme verstanden.

[19] Siehe dazu „Zeit der Entscheidung“, in: Star Wars: Darth Vader. Anthologie, Stuttgart 2020.

[20] C. Paglia: Glittering Images. A Journey Through Art From Egypt to Star Wars, New York 2012, 186.