Diese Rubrik, die wir im Mai 2019 erstmals aufgelegt haben, hat sich aus dem Stand zum Renner entwickelt. Offenkundig gibt es hier ein Bedürfnis. Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) war auf einem Streifzug im Revier unterwegs – mit Kurzbesprechungen von:

Martin Clauss: Militärgeschichte des Mittelalters

Erika Fatland: Die Grenze – Eine Reise rund um Russland …

Will Hunt: Im Untergrund. Expeditionen ins Reich der Erde

Frank Jacob (Hg.): Tabakwerbung im Wandel der Zeit

Jens Jäger: Das vernetzte Kaiserreich

Victor Klemperer: Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929 – 1945

Wally Koval: Accidentally Wes Anderson

Kursbuch 204: Essen fassen

Günter Pelzl: Der Fälscher. Als Forscher im Operativ-Technischen Sektor des MfS

Steffen Radlmaier, Siegfried Zelnhefer: Nürnberg und die Spuren des Nationalsozialismus

Jan Philipp Reemtsma: Helden und andere Probleme

Hermann J. Roth: Grün. Das Buch zur Farbe

Joni Seager: Der Frauenatlas

Hans Wollschläger: Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens

Hans Wollschläger: Der Gang zu jenen Höhn

Die Welt als Filmset

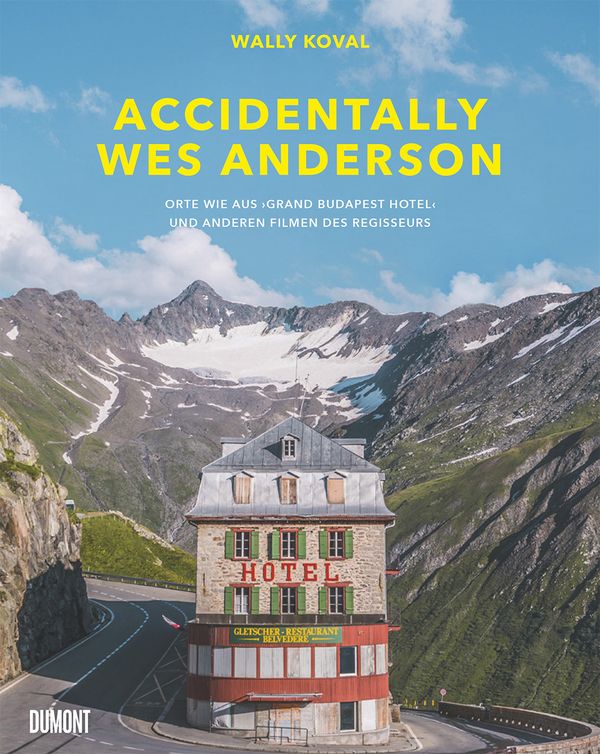

(AM) Im September 2020 hätte „The French Dispatch“, der neue Film von Wes Anderson, in die Kinos kommen sollen. Jetzt gibt es nicht einmal einen neuen Starttermin. Kann sein, dass Disney ihn nur digital per Streaming herausbringen will. Kein Kino, keine Reisen – bleiben uns die Bücher. Accidentally Wes Anderson ist ein besonders schönes, oder sagen wir, eigentümlich schönes, denn jedes der über 200 Fotos darin sieht aus wie ein Filmset von Wes Anderson.

Seine Bildwelten gehorchen einer eigenen, leicht wieder erkennbaren Ästhetik: perfekte Symmetrie, Pastellfarben, alles haarscharf am Kitsch vorbei, aber wunderschön. 2017 vom New Yorker Wally Koval gegründet, fotografiert eine Online-Community weltweit solche Orte. Jeden Tag kommen neue hinzu. Aktuell hat die Seite über 1,4 Millionen Follower. Aus den schönsten Fotos hat Koval ein Buch gemacht, das sich vermutlich wie geschnitten Brot verkauft. Viele der Bilder sind von der Art, denen man hinterher reist. Manche der durchaus sorgfältigen und informativen Bildtexte lassen so etwas immer wieder anklingen. Über das Crawley Edge Boothaus im australischen Perth heißt es zum Beispiel: „Zunächst kamen nur wenige Touristen, die gelegentlich Fotos von dem kleinen Bootshaus der Familie Nattrass machten, zu dem charmanten Ende der klapprigen Promenade am Swan River. Doch die Zahl der Touristen wuchs stetig an. Bald folgten so viele Besucher, dass die Stadt Perth im Jahr 2019 beschloss, 400.000 Dollar für eine solarbetriebene Toilettenanlage auszugeben… Es gibt Wissenschaftler, die das Phänomen untersuchen, wie aus der unauffälligen Hütte ein so großes Online-Phänomen werden konnte.“

Wally Koval: Accidentally Wes Anderson. Aus dem Englischen von Mia Pfahl. DuMont Buchverlag, Köln 2021, dritte Auflage. 368 Seiten, durchgängig vierfarbig, 28 Euro.

Die Anziehungskraft der Dunkelheit

(AM) Er war nicht als Pilger unter die Erde gegangen. Eigentlich aus Neugier und nicht auf der Suche nach einer Erleuchtung, die nur im Dunkeln zu finden ist. Als Augenkreaturen vergessen wir das, was unter uns ist, wir sind „Oberflächen-Chauvinisten“, schreibt Will Hunt in seinem Buch Im Untergrund. Für ihn begann die Reise in eine andere Dimension mit 16, als er unweit seines Elternhauses in Rhode Island in einen verlassen Tunnel stieg, es wuchs sich zu einer lebenslangen Obsession – und an diesen Expeditionen können wir nun als armchair detectives teilnehmen.

Hunt ist ein Erzähler mit Wärme, Humor und kultureller Offenheit, er führt uns in aufgelassene U-Bahnstationen in New York, ins vom Fotografen Nadar im 19. Jahrhundert erforschte unterirdische Paris, in Minenschächte in Australien, die 35 000 Jahre alt sind, in Höhlenstädte in der Türkei, in Abwasserkanäle und Atombunker, in Katakomben und zu heiligen Grabstätten, dies in über 20 Ländern rings um den Globus. Wir treffen Urban Explorer, Exzentriker und Forscher, Verrückte und Heilige. Faszinierte. Sie alle wollen eine Verbindung zu etwas Größerem, suchen Zugang zu einer „Welt hinter der, die wir mit unseren Augen sehen“.

Das Buch ist eine Meditation über die Anziehungskraft der Dunkelheit, verbindet Mythologie und Anthropologie, Naturgeschichte und Neurowissenschaft mit Literatur und Philosophie und Reisebericht. „Unter der Erde sind wir Fremde“, dort unten befindet sich die Geisterbahn der Natur, der Inbegriff unserer tiefsten Ängste. Die Evolution hat uns an die Oberfläche gespült. Höhlen und andere Abgründe erfüllen schon immer mit Angst und Begeisterung zugleich, prägen Albträume und Fantasien. Unterirdische Welten ziehen sich wie ein unsichtbarer Faden durch die Menschheitsgeschichte. In ihnen lokalisiert sich das ewige Verlangen, uns mit etwas zu verbinden, das wir nicht sehen können, etwas, das größer ist als wir.

Und das ist so groß, dass darin gut noch ein anderes bedeutsames Buch Platz hat, witziger Weise fast zur gleichen Zeit erschienen. Will Hunts Erstpublikationstag war der 29. Januar 2019, Verlagsort New York. 65 Tage später, am 2. Mai ’19, kam in London „Underland“ heraus (zu Deutsch „Im Unterland“, CulturMag-Besprechung hier), Autor der britische nature writer Robert Macfarlane, auch er vom Mysterium des Untergrunds ergriffen. Beide Bücher lassen sich komplementär lesen. Keines nimmt dem anderen Raum. So groß ist sie, die Welt dort unten, unter unseren Füßen.

Will Hunt: Im Untergrund. Expeditionen ins Reich der Erde (Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet, 2019). Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Liebeskind Verlag, München 2021. 320 Seiten, zahlreiche Abb., 24 Euro.

Wer Held sagt …

(AM) Kaum ein anderes Genre ist, wie immer auch gebrochen, so sehr Heldenliteratur wie der Kriminalroman. „Wenn wir uns darüber verständigen, was ein Held ist – ob primär gewalttätig oder nicht, ob jemand, der etwas „für uns“ tut oder nur für sich – müssen wir die Ansicht teilen, dass es etwas Großartiges ist, was er tut. Und damit verständigen wir uns wechselseitig über unsere Kultur bzw. darüber, in was für eine Kultur wir leben wollen“, schreibt Jan Philipp Reemtsma in seiner Essaysammlung Helden und andere Probleme. Die 13 Aufsätze und Vorträge schweifen zwischen John Lennons Songtexten, dem „Kampf um Rom“ von Felix Dahn, den Kämpfen und Friedensschlüssen in Homers „Ilias“, den Fragezeichen bei Kempowski, dem Schmerz bei Sophokles und Herders Problem mit der Geschichte, zeigen einmal mehr, welch begnadet anregender Essayist dieser Autor ist. Seine Texte wie auch die von uns hier immer wieder gerne besprochene Zeitschrift „Mittelweg 36“ aus dem von ihm gegründeten Hamburger Institut für Sozialforschung beschäftigen sich mit der Verfasstheit unserer Zivilisation. Gewalt ist für Reemtsma „der blinde Fleck der Gesellschaft“, so ein zentraler Text in diesem Buch.

Zum Helden gehört die Gewalt als attraktive Lebensform betrachtet, gehört die Tat. Aber muss es eine Gewalttat sein? Reemtsma zitiert „Mittelweg 36″-Autor Christian Schneider: „Mit einem Wort: wer Held sagt, sagt automatisch Tod. Oder genauer: Mord.“ Immer wieder kreist die Betrachtung um das Ich und das Wir des Helden, befragt – vom Hollywood-Film bis zu den Werken der Klassik – künstlerisch gestaltete Gewaltkonstellationen, schält deren Narzissmus-Anteile heraus und das, was wir und unsere Gesellschaft denn an Helden so grandios finden. Und warum.

Dieses Buch blickt in unsere Abgründe. Große Empfehlung.

Jan Philipp Reemtsma: Helden und andere Probleme. Essays. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 300 Seiten, 28 Euro.

Nicht nur zum 8. März

(AM) Der erste Frauenatlas wurde im Jahr 1986 veröffentlicht, er bezog sich auf die USA. In mancher Hinsicht hat sich die Lage der Frauen seitdem verbessert, noch lange aber nicht genug und schon gar nicht überall. Beim derzeitigen Tempo der Fortschritte wird der Gender-Gap noch 217 Jahre bestehen. Joni Seager, Professorin für Global Studies in Boston, erstellt ihren Women’s Atlas seit 2003, verdienstvoller Weise gibt es ihn nun deutsch. Der Untertitel verspricht nicht zu wenig: Ungleichheit verstehen: 164 Infografiken und Karten.

Teils muss man sich – egal, ob Mann oder Frau – warm dafür anziehen, etwa für das Eingangskapitel, das visualisiert, wie Frauen weltweit „in ihre Schranken gewiesen“ werden. Die insgesamt rund 60 Themen des durchgehend farbig illustrierten Kompendiums geben Einblick in die Lebensrealitäten von Frauen, schlüsseln anschaulich und auf den Punkt solche Problemfelder auf wie Körperpolitik, Gesundheit, Arbeit, Bildung, Besitz und Armut, Macht. Die Daten dabei sind auf dem neuesten Stand, stützen sich auf viele Institutionen von den Vereinten Nationen über die Weltbank bis zur OECD. Das Quellenverzeichnis gibt weitere Hinweise. Ein Standardwerk, unverzichtbar.

Joni Seager: Der Frauenatlas. Ungleichheit verstehen: 164 Infografiken und Karten (The Women’s Atlas, 2018). Aus dem Englischen von Renate Weitbrecht, Gabriele Würdinger. Carl Hanser Verlag, München 2020. 208 Seiten, kartoniert, 22 Euro.

Wichtige Epoche

(AM) 150 Jahre ist es her, dass sich die Polizei zunehmend mit Problemen konfrontiert sah, die eng mit den Veränderungen der Verkehrs- und Kommunikationsstruktur und der nun breit einsetzenden Modernisierung der Welt zusammenhingen. Die Verkehrsströme wuchsen so, dass das Wachhäuschen am Stadteingang obsolet und generell eine effektive Kontrolle der Reisenden obsolet wurde. Die Mobilität stellte die Polizeibehörden vor unlösbar anmutende Herausforderungen, zudem erwies sich die moderne Kommunikation per Post, Telegramm und ab 1900 verstärkt über Telefon auch als Hilfsmittel für allerlei Kriminalität, die zusätzlich von neuen Medien begünstigt wurde. „Dem Zusammenströmen bei Festlichkeiten und anderen Anlässen wie dem Zuge des Reiseverkehrs folgt der Taschen-, Bahn- und Hoteldieb, der Einbrecher nutzt Elektrizität und Automobil, Kuppler und Wucherer locken ihre Opfer durch Inserat und Reklame, Hochstapler und Schindler nehmen als Fliegerpiloten betrügerischen Warenkredit in Anspruch, spekulieren als Helden des Balkankrieges auf Neugier und Mitleid, plätschern als Gründer und Erfinder in der Kinohochflut“, warnte der stellvertretende Chef der Berliner Kriminalpolizei.

Das Kapitel „Strafverfolgung im Kaiserreich“ hat 21 spannende Seiten und ist nur ein Beispiel aus Das vernetzte Kaiserreich von Jens Jäger. Der Autor ist Professor für Neuere Geschichte, sein aktuelles Forschungsprojekt „Heimat global“ beschäftigt sich lokalen, nationalen wie globalen Identifikationsprozessen. Er ist also der Richtige, um uns Die Anfänge von Modernisierung und Globalisierung in Deutschland darzustellen – und das ist mehr als spannend. Der deutsche Nationalstaat betrat 1871 vergleichsweise spät die politische Bühne Europas, hatte einiges aufzuholen: Es galt, die Kleinstaaterei zu überwinden, die einzelnen Regionen des Deutschen Reiches zu vernetzen, sich unter den europäischen Großmächten zu behaupten. Ein gewaltiges Modernisierungsprojekt also mit vielen Facetten, eine davon die Aneignung von Kolonien in Afrika und Asien, eine andere die Emanzipation der Frau, etwas ausgeblendet bleibt die Modernisierung des Militärs. Verblüffend, dass all das so miteinander vernetzt noch nicht dargestellt wurde. Ein sehr verdienstvolles Buch. Für die zweite Auflage würde ich mir ein Namensregister wünschen, denn natürlich hatten diese Vernetzungen ihre Protagonisten.

Jens Jäger: Das vernetzte Kaiserreich: Die Anfänge von Modernisierung und Globalisierung in Deutschland. Philipp jun. Reclam Verlag, Ditzingen 2020. 260 Seiten, 13 Abb., 22 Euro.

Die Freiheit, die sie meinen

(AM) Dieses Buch versteht sich als ein erster Aufriss eines lohnenden Forschungsfeldes, nämlich der Tabakwerbung im Wandel der Zeit. Herausgeber Frank Jacob, Historiker und Japanologe, der mit einer Arbeit zu Geheimgesellschaften in Deutschland und Japan promovierte und an der Nord Universitet, Norwegen Globalgeschichte lehrt, versammelt fünf Beiträge, von denen jeder auf seine Weise Interesse an diesem Thema weckt. Jacob selbst bearbeitet die Werbestrategien der amerikanischen Tabakindustrie im späten 19. Jahrhundert, beleuchtet Rolle und Einfluss der American Tobacco Company und – unterfüttert mit vielen Illustrationen – den Zusammenhang zwischen gesteuerter Sucht und Sammelleidenschaft. Beim amerikanischen Süden denken wir eher an Baumwolle, aber die Geschichte der amerikanischen Kolonien und der USA war auch eine des Tabakanbaus. 1930 bauten Tabakfarmer in den Südstaaten auf 433 000 Farmen das Rauchgut der Nation an.

Die Welt in der Zigarettenschachtel (so auch ein Buchtitel von Sandra Schürmann, 2017) thematisiert Hans Jörg Schmidt in seinem kulturwissenschaftlichen Beitrag zum Mehrwert bildlicher Darstellungen auf Zigarettenpackungen. Gerulf Hirt beschäftigt sich in „Risiko-Marketing“ mit der Inszenierung der Zigarette in der Bundesrepublik bis bin zu den heutigen Schockbildern. Alexander Friedmann erzählt uns vom Rauchen auf der Leinwand in der Sowjetunion der 1960er bis 1980er Jahre, während Swen Steinberg die doppelte Transformation der DDR-Zigarettenmarke „f6“ zwischen ostdeutscher Identität und nachwachsender Generation aufschlüsselt. „Da kann der Marlboro-Cowboy halt nicht gegen anreiten“, heißt es darin. Komplementär empfehlen kann ich den 2018 bei uns besprochenen Band „20th Century Alkohol & Tobacco. 100 Years of Stimulating Ads“: „Der Stoff, aus dem die Krimis sind.“

Insgesamt ist nachgerade erstaunlich, wie die Tabakindustrie auf Verbote und Restriktionen reagierte, wie sie immer wieder ihre Kommunikationsstrategien anpasste und Tabak-Identitäten schuf. Krebsgefahr und tote Cowboys hin oder her, Rauchen gehört zum Existentialismus ebenso wie zum Film Noir, Rauchen ist Freiheit. Gauloises bemühte dafür sogar die Französische Revolution: „Liberté toujours“.

Frank Jacob (Hg.): Tabakwerbung im Wandel der Zeit. Von rauchenden Ärzten, dampfenden Cowboys und der Evokation des Tabakgenusses. Waren-Wissen 2, Beiträge zur Produkt – und Konsumgeschichte, Büchner Verlag, Marburg 2021. 170 Seiten, kartoniert und illustriert, 25 Euro.

„Where stood the Führer?“

(AM) Könnte ich einen Preis vergeben für den besten Stadtführer des Jahres, so wäre es für Nürnberg und die Spuren des Nationalsozialismus von Steffen Radlmaier und Siegfried Zelnhefer aus dem ars vivendi Verlag. Erstmals als „Tatort Nürnberg“ 2002 erschienen, liegt der Band jetzt in einer völlig überarbeiteten Neuauflage vor: praktisches Format, überreich illustriert, hilfreich organisiert, politisch dezidiert, hervorragend geschrieben, extrem viel Inhalt für schlanken Preis. Radlmaier war langjähriger Feuilletonchef der „Nürnberger Nachrichten“, hat unter anderem bei der Anderen Bibliothek den Band „Der Nürnberger Lernprozess“ herausgegeben. Historiker Zelnhefer war als Leiter des Presse- und Informationsamts in die schmerzhafte Aufarbeitung der Nürnberger Vergangenheit eingebunden, ist Autor des Standardwerks „Die Reichsparteitage der NSDAP“. Die beiden wissen: Ihre Stadt ist wie keine andere mit der Nazi-Zeit verknüpft, kein Bezug auf Albrecht Dürer kann das je wegwaschen. Am Anfang des Holocausts standen die „Nürnberger Gesetze“, am Ende die „Nürnberger Prozesse“; das Gerichtsverfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher wird in diesem Herbst vor 75 Jahren zu Ende gegangen sein.

Leben damit müssen wir alle. Ich finde, jeder Deutsche sollte einmal im „Schwurgerichtssaal 600“ gestanden haben, in dem damals die Urteile fielen, einmal den gigantischen Wahnsinn des Reichsparteitagsgeländes vor Ort aufgenommen und zu verstehen gesucht haben. „Where stood the Führer?“ ist dort auch die Frage, wo man selber steht. Nürnberg, das sich (vergebens) für die Kulturhauptstadt 2025 mit dem Motto „Past Forward“ bewarb, mit einer aktiven Hinwendung zur Vergangenheit – die Gedenkstätten und Memorial sind wirklich auf beachtlichem Niveau –, sucht seine Zukunft als Stadt der Menschenrechte. Dieser Band erklärt die frühere und gegenwärtige Nutzung der historischen Orte, liefert Hintergründe und bietet alle nötigen Informationen, damit man selbst auf Spurensuche gehen kann. Alleine fünf Seiten weiterführende Literatur, 22 Zwischentexte von Schriftstellern wie

Enzensberger, Brecht, Herta Müller oder Erich Kästner sowie zahlreiche historische Archivaufnahmen erhöhen den Mehrwert. Und als Belohnung kann man noch ins benachbarte „Bleistift-Schloß“ in Fürth, heute die Firmenzentrale von Faber-Castell, 1945/46 war dort die internationale Presse untergebracht.

Steffen Radlmaier, Siegfried Zelnhefer: Nürnberg und die Spuren des Nationalsozialismus. Mit hilfreichen Hinweisen für Besuche vor Ort. Ars vivendi, Cadolzburg 2021. 208 Seiten, 15 Euro.

Ordentliche Dosis Resilienz

(AM) Das Ehepaar Klemperer geht unglaublich gerne ins Kino. Aber diese kleine Freude wird ihm zwischen 1929 und 1945 nicht leicht gemacht. Zuerst kommt der Tonfilm, dem sie lange nichts abgewinnen können. Die ersten Farbfilme dann wirken steif und wie mit Wachsmalstift gemalt – und dann kommt Hitler. Das bedeutet Naziaufmärsche und Nazipropaganda in jeder Wochenschau und mündet in ein Kinoverbot, weil Juden von 1939 an gar nicht mehr ins Kino dürfen.

Wir kennen Victor Klemperer als wichtigen Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, seine Tagebücher wurden erstmals 1995 veröffentlicht. Tag für Tag legt er darin Zeugnis ab über das Schreckensregime der Nazis, dies noch in höchster Bedrängung und Todesangst anschaulich und sprachmächtig. Licht und Schatten, sein Kinotagebuch 1929–1945 holt nun nach, was bei der Erstherausgabe der Tagebücher weithin unberücksichtigt blieb: seine Kinoleidenschaft. Klemperers Filmgeschmack ist, wie man heute sagen würde, mainstream. Er erwartet keineswegs immer große Kunst, weiß den Wert heiterer Ablenkung zu schätzen. Im März 1933 schreibt er: „Ich bin so gern im Kino; es entrückt mich.“ Klemperer hält auch abweichende Meinungen seiner Ehefrau Eva fest, die Subjektivität jedes Kunsturteils ist ihm bewusst.

Im Mai 1940 werden die Klemperers aus ihrem Haus in Dresden vertrieben und in ein „Judenhaus“ umgesiedelt, sogar Bibliotheksbesuche sind verboten. Wegen Nichtverdunkelung eines Fensters muss er im Juni 1941 acht Tage Gefängnisstrafe absitzen und versucht die Zeit mit Gedankenarbeit zu überbrücken. Es wird ein sehr langer Tagebucheintrag, der sowohl dem Kino wie dem Projekt „LTI“ gilt, der „lingua tertii imperii“, seiner Analyse der Sprache im Dritten Reich. Das Ehepaar überlebt. Im Juni 1945 lautet eine Notiz: „Noch einmal gut essen, gut trinken, gut Autofahren, gut am Meer sein, gut im Kino sitzen…Kein 20-Jähriger kann halb so lebenshungrig sein…“ Manch heutiges Lockdown-Gemeckere wirkt angesichts dieser Lektüre mehr als nur peinlich. Dieses Buch verschafft eine ordentliche Dosis Resilienz.

Victor Klemperer: Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929–1945. Herausgegeben von Christian Löser. Aufbau Verlag, Berlin 2020. Hardcover, 363 Seiten, 24 Euro.

Qualitätsarbeit

(AM) „Für Kinder und Enkel“, aber natürlich nicht nur für sie, ist diese unverblümt ungebrochene Autobiografie entstanden. Sie ist ein Stück ostdeutscher und, spezifischer, geheimdienstlicher Mentalitätsgeschichte, ein Zeitdokument. Günter Pelzl aus dem thüringischen Ammerbach, Jahrgang 1948, wird schon als Schüler vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) zur inoffiziellen Kooperation eingeladen. Da ist er 16 und wählt sich einen Decknamen. Er studiert Chemie, wird 1976 hauptamtlicher Mitarbeiter des MfS, bleibt bis zu dessen Auflösung im Jahr 1990. Rund die Hälfte seiner mehr als 500 Seiten starken Erinnerungen widmet Der Fälscher jenen 15 Jahren, die er im Operativ-technischen Sektor des DDR-Geheimdienstes verbracht hat. Sein erster Arbeitsbereich ist die Abteilung 34 „Markierung und Geheimschriften“, es geht unter anderem um das Nachverfolgen-Können von Personen und Gegenständen durch Markierung mit radioaktiven Stecknadeln, verspritzbaren radioaktiven Flüssigkeiten oder selbstklebender Plastefolie. So wurden zum Beispiel dem BND radioaktiv markierte Briefbögen zugespielt oder Exemplare des in den Westen geschmuggelten Manuskripts des Dissidenten Rudolf Bahro „Zur Kritik des real existierenden Sozialismus“ markiert.

1982 wurde Pelzl in die Abteilung 35, „Analyse, Reproduktion und Produktion von Dokumenten“, versetzt, stieg bis zum Abteilungsleiter auf. Hier wurden unter anderem argentinische, chilenische, vietnamesische, israelische, libanesische, vor allem aber europäische Pässe hergestellt. Es war die Zeit, in der es in der BRD Bestrebungen gab, einen angeblich fälschungssicheren Personalausweis einzuführen. „Bei meiner Arbeit“, so schreibt der einstige Stasi-Major, „stellte ich mir oft die Frage: ‚Würdest du mit einem deiner falschen Pässe auf die Reise gehen?'“

Wäre er. Es war Qualitätsarbeit.

Günter Pelzl: Der Fälscher. Als Forscher im Operativ-Technischen Sektor des MfS. Autobiografie. edition berolina, Berlin 2020. 526 Seiten, 19,99 Euro.

Ausweitung der „killing zone“

(AM) Schmal, aber gehaltvoll, das ist diese Militärgeschichte des Mittelalters des Historikers Martin Clauss aus der Reihe C.H. Beck Wissen. Auf 128 Seiten, zwei Register, diverse Karten und Bibliographie inklusive, durchmisst er ein großes Panorama von den Merowingern bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, vom Jahr 500 bis 1500. Die Perspektive ist europäisch, schweift durch den Raum des römisch-katholischen Christentums. Es war eine gewalttätige Zeit, Krieg war allgegenwärtig und prägte die Gesellschaften, längere Friedensphasen gab es kaum, wohl aber den eher untertrieben so genannten Hundertjährigen Krieg (1337 – 1453).

Clauss zeichnet die Entwicklung von Schild und Schwert bis zur Ausweitung der killing zone durch Pulverwaffen, vom Rittertum und Ritterideal zum Vormarsch der Fußkämpfer und der Söldnerheere. Maximilian I. war nicht nur „der letzte Ritter“ sondern auch der „Vater der Landsknechte“, die „infanteria“ des 16. Jahrhunderts der Anfang unserer heutigen Armeen. Claus rekapituliert den internationalen Forschungsstand, liefert einen geradezu mustergültigen Aufriss der sich verändernden Miliärtaktiken, bleibt durchweg anschaulich – etwa in der kleinen Passage über den damaligen Pferdesachverstand der Kämpfer. Sie vermochten die wertvolle(re)n Kriegspferde an deren Kot zu erkennen…

Martin Clauss: Militärgeschichte des Mittelalters. C.H. Beck, München 2020. 128 Seiten, mit Abb., 9,95 Euro.

Alles dazwischen

(AM) Zwischen Norwegen und Nordkorea liegt nur ein Land: Russland. Dieser Staat ist vier Mal so groß wie die Europäische Union und beinahe doppelt so groß wie die USA oder China, hat zusammen 14 Anrainerstaaten rund 60 000 Kilometer Grenze. Die Norwegerin Erika Fatland ist sie entlanggereist. Sie war in Bummelzügen, Bussen, Kleinbussen, mit Pferden, Taxis, Lastschiffen, Kajaks und auf eigenen Füßen unterwegs. 259 reine Reisetage und drei Jahre Arbeit und stecken in ihrem Buch Die Grenze – Eine Reise rund um Russland, durch Nordkorea, China, die Mongolei, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Norwegen sowie die Nordostpassage.

Am Ende sitzt die Sozialanthropologin, die acht Sprachen spricht, mit mehr Fragen als Antworten am Schreibtisch und es meldet sich ein Gefühl, Zeugin von Richtungslosigkeit und Opportunismus geworden zu sein. Russland ist so groß, notiert Fatland, dass man sofort, wenn man etwas postuliert hat, das Gegenteil behaupten kann, und es wird vermutlich ebenso richtig sein. Ihr Buch nimmt uns mit in all das Dazwischen – und das ist spannend, komisch, traurig, wichtig, nebensächlich, informativ und ein Trost in Corona-Zeiten.

Erika Fatland: Die Grenze – Eine Reise rund um Russland, durch Nordkorea, China, die Mongolei, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Norwegen sowie die Nordostpassage (Grensen …, 2017). Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg. Suhrkamp Taschenbuch, 3. Auflage 2020. 624 Seiten, 20 Euro.

„Lappländisch will ich nicht mitzählen …“

(AM) Der Gang zu jenen Höhn. Legenden zur Literatur, der zwölfte Band der Werkausgabe von Hans Wollschläger (1935 – 2007) im Wallstein Verlag, hat eine Notiz verdient – und die jetzt in dritter Auflage vorliegende, einst bahnbrechende Studie Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens von 1965 ebenso. Wollschläger war der Erste, der, damals für Rowohlts Monographien-Reihe diesen Volksschriftsteller dem Trival-Schattenreich entriss und direkt aus den Quellen den bizarren Lebensweg dieses Außenseiters rekonstruierte: „Ich spreche und schreibe: französisch, englisch, italienisch, spanisch, griechisch, lateinisch, hebräisch, rumänisch, arabisch 6 Dialekte, persisch, kurdisch 2 Dialekte, chinesisch 6 Dialekte, malayisch, Namaqua, einige Sunda-Idiome, Suaheli, hindustanisch, türkisch, und die Indianersprachen der Sioux, Apatschen, Komantschen, Snakes, Utahs, Kiowas, nebst dem Ketschumany 3 südamerikanische Dialekte. Lappländisch will ich nicht mitzählen…“ (Brief an Unbekannt vom 2.1.1834, später abgedruckt in der Frankfurter Zeitung vom 1.4. 1937)

Die biographische Pionierarbeit ist für eine Beschäftigung mit dem „Schundmacher und Poeten“ May heute noch unentbehrliche Lektüre. Wegen der „ununterdrückbaren Fähigkeit des Verfassers zu eleganten Formulierungen“ wurde sie damals von Arno Schmidt hoch gelobt und gilt als Gründungsurkunde der neueren Karl-May Forschung. 17 Vorträge, Reden, Zeitschriften- und Zeitungsartikel und Buchbeiträge enthält „Der Gang zu jenen Höhn“, es ist sozusagen Wollschlägers eigene Literaturgeschichte,. Fünf Texte gehen über Friedrich Rückert, drei über Karl Kraus, drei über James Joyce, einer davon eine Erstveröffentlichung: das Konzept für eine Vorlesung über „Finnegans Wake“. Wollschläger ist als Autor hoch skrupulös, er hat den Blick eines Übersetzers, der in Worte und Bedeutungen hineinhorcht wie ein Höhlenforscher. Mit der ersten Schürfprobe gibt er sich nie zufrieden. Also erleben wir hier genialische Tiefenbohrungen auch bei John Milton, Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Nietzsche, Thomas Mann und Kraus, dessen Grabinschrift er zitiert:

Wie leer ist es hier

an meiner Stelle.

Vertan alles Streben.

Nichts bleibt von mir

als die Quelle,

die sie nicht angeben.

Hans Wollschläger: Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens. 1965, 1976, zuletzt Wallstein, Göttingen 2004, dritte Auflage 2020. 304 Seiten, 37 Abb., 29,90 Euro.

Hans Wollschläger: Der Gang zu jenen Höhn. Legenden zur Literatur. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 444 Seiten, 34 Euro.

Volkssuppe nach Rawls

(AM) Die Einladung für das Kursbuch 204 – Essen fassen galt explizit jungen Nachwuchswissenschaftler/innen, man versprach sich einen neuen Blick und neue Formen. Drei der zehn Autor/innen sind jünger als 35, ein Großteil von ihnen ist vor 1965, dem Gründungsdatum der von Hans Magnus Enzensberger und Karl Markus Michel auf den Weg gebrachten Kulturzeitschrift geboren. Monothematisch organisiert, wurde und wird darin bis heute unsere Gesellschaft verhandelt. Unterschiedlich tief, unterschiedlich spannend – aber immer multidisziplinär und interessant. Jetzt also geht es um Lagerfeuer, Foodporn (u.a. mit Gerhard Schröder), Vom Fleisch fallen, um das Essen in Corona-Zeiten, eine Kulturgeschichte des Hungers, über Moral und Essen, Fleisch und Gemüse und die Einfachheit der Spitzenküche. So viel Dollase war – außerhalb seiner Bücher – fast noch nie, mit mehr als 50 Seiten ist sein Versuch einer Versöhnung von Massengeschmack und elitärer Raffinesse der umfangreichste Beitrag. Dollhase ist Jahrgang 1948.

Sehr schmunzeln musste ich bei den Schlussleuchten von Peter Felixberger, einem großen Demokratiemenü mit Arbeiter-Bourgois-Spieß als Amuse-Gueule, Volkssuppe als Zwischengang (nach einem Rezept von John Rawls), sozialliberalgrüner Staatspasta als Hauptspeise und Schicksalssoufflé mit Granatapfelkernen als Dessert.

Armin Nassehi, Peter Felixberger (Hg.): Kursbuch 204 – Essen fassen. Kursbuch Kulturstiftung, Hamburg 2020. 190 Seiten, 19 Euro.

Kermit, Napoleon und die grüne Witwe

(AM) Der März ist gar kein so schlechter Monat für dieses Buch, das ganz und gar chlorophyll-grün daherkommt. Ein blattgrünes Cover und einen ebensolchen Farbschnitt, das sehen wir nicht so oft; die Farbe strahlt auf die Seiten aus, gibt der Lektüre buchstäblich grünes Licht. 108 grünen Farbnamen begegnen wir auf den Seiten 13/14, von Absinthgrün, Flaschen- und Froschgrün bis Polizei- und Zinkgrün. 29 der Namen leiten sich von Pflanzen, Bäumen und Früchten ab, 19 von chemischen Verbindungen und Mineralien, fünf von Tieren und 18 von Städten, Ländern, Flüssen. Wüssten Sie, was Neapelgrün ist? Oder Schweinfurter? Schweizer? Veroneser? Wiener? Würzburger? Oder dass Napoleon Bonaparte während seiner sechsjährigen Verbannung auf St. Helena nur in grün tapezierten Räumen lebte?

„Grün ist eine besondere Station auf dem farbigen Weg von Gelb nach Blau“, definierte Wittgenstein. In Hunderten von kurzweiligen Stichworten führt das Buch diesen Weg entlang, es ist in ein gutes Dutzend Kapitel gegliedert: Chemie und Physik, Geologie, Botanik, Zoologie (darin über 50 grüne Vogelarten), Medizin und Pharmazie, Natur und Umwelt, Politik, Sport, Religion, Mythologie, aber auch Literatur (alleine acht Seiten grüne Buchtitel), Musik (fünf Seiten Titel), Redensarten und Kunst (neun Seiten Kunstwerke in Grün). Der emeritierte Pharmazieprofessor Hermann Josef Roth hat sich mit Grün. Das Buch zur Farbe einen Traum erfüllt, er ist auch bildender Künstler und sein Ziel ist es, die Trennung von Wissenschaft und Kunst aufzuheben. Dazwischen oszilliert dieses, in kurzen Kapiteln daherkommende, sehr lesbare Buch, das nebenher unseren in all dem Winterweiß eingerosteten Wortschatz wieder ordentlich in Bewegung bringt. Der Dudenverlag also macht Sinn – und einmal mehr ein schönes Buch über Worte und Begriffe.

Hermann Josef Roth: Grün. Das Buch zur Farbe. Dudenverlag, Berlin 2021. Hardcover, 208 Seiten, 22 Euro.