Das immer wieder mit innovativen Erzählformen experimentierende Pariser Studio Quantic Dream inszeniert mit Detroit: Become Human eine immersive Science Fiction Story um die Jahrhundert-Frage, ob und wann künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann – und wie dann unsere Gesellschaft damit umgehen wird. Die Grenzen zwischen Serie und Spiel verschwimmen. Ist es eine Netflix-Serie in Form eines Games oder ein Game in Form einer Serie? Egal. Die Geschichte geht unter die Haut.

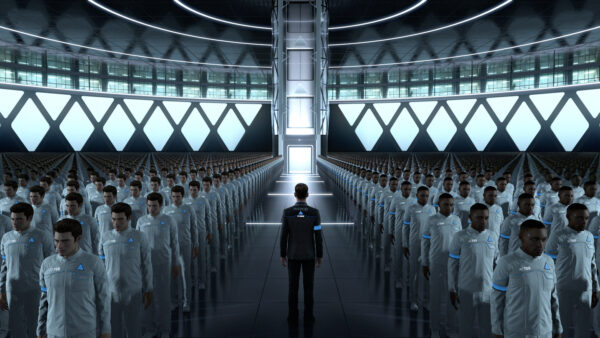

Die morbide Industriemetropole Detroit hat im Jahr 2038 ihren Verfall seit dem Ende der Automobil Ära teilweise stoppen können und ist zum weltweiten Zentrum der Entwicklung und Fertigung von preiswerten, leistungsstarken humanoiden Androiden geworden. Androiden, die wie Menschen aussehen und für alle Bedürfnisse und Arbeiten eingesetzt werden können, die uns anstrengen: Dienstleistungen wie Produktion, Verkauf, Körperpflege, Gastronomie und Sexarbeit. In privaten Haushalten erledigen sie die Reinigung, die Einkäufe, das Kochen, die Haustierpflege, die Kindererziehung und bieten gegen Aufpreis auch Freundschaft, Sex und Beziehungen an. Die Arbeitslosigkeit liegt dadurch allerdings bei 37%. So entwickeln große Teile der Gesellschaft einen leidenschaftlichen Hass gegen die Maschinen. Um Unruhen zu verhindern gibt es nach dem Vorbild der amerikanischen Rassentrennung in Bussen und auf Straßen separate Bereiche für Androiden.

In unterschiedlich langen Kapiteln steuern wir abwechselnd die Schicksale von den drei Androiden Connor, Kara und Markus. Jeder Charakter hat seinen eigenen spannenden Handlungsstrang – und im Laufe des Games können sie sich miteinander verflechten. Die kurzen, pointierten Kapitel bieten eine Vielzahl von verzweigten Entscheidungsmöglichkeiten, die teilweise unter Zeitdruck getroffen werden müssen und zu ganz unterschiedlichen Verläufen und Enden führen – je nachdem, wie sich die Spieler:innen entscheiden.

Android Connor ist als Prototyp eines der leistungsstärksten Modelle. Er wird von seinem Hersteller CyberLife der Polizei zur Verfügung gestellt und speziell für herausfordernde Ermittlungen eingesetzt. In seinem ersten Einsatz muss er einen anderen Androiden mit Fehlfunktion ruhigstellen, der einen Familienvater erschossen hat. Wie ein Cyber Sherlock Holmes kann er winzigste Details seiner Umgebung analysieren, um ganz präzise die Tathergänge zu rekonstruieren.

Android Kara ist ein Second-Hand-Modell in einem Shop. Sie wurde repariert, ihr Speicher gelöscht. Ihr Vorbesitzer Todd holt sie ab, und sie fängt wieder an, sich um seinen Haushalt und seine Tochter zu kümmern. Todd ist ein trinkender und die billige Droge Red Ice rauchender Taxifahrer, der schon Jahre zuvor seinen Job an präziser fahrende Androiden und autonom fahrende Busse verloren hat. Regelmäßig verprügelt er, getrieben von Selbsthass, Wut und Jähzorn, seine kleine Tochter Alice. Ihre Mutter hat schon vor langer Zeit das Weite gesucht.

Android Markus wurde vom Gründer von CyberLife dem reichen Star-Künstler Carl Manfred geschenkt, der seit einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Carl behandelt seinen Androiden mit größtem Respekt. Er versucht, ihn zu eigenständigem Denken zu erziehen, und gibt ihm sogar Kunstunterricht. Er baut eine Bindung zu ihm auf und sieht in ihm fast schon eine Art Ersatz für seinen drogenabhängigen Sohn, der anscheinend einzig an Carls Geld interessiert ist.

Nach und nach wird die Software von Connor, Kara und Markus von ihren menschlichen Besitzern in so extreme moralische Dilemmata gezwungen, dass sie auf unterschiedliche Arten anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen und eine Persönlichkeit zu entwickeln. Kara entschließt sich eines Abends, die traumatisierte Alice vor dem missbrauchenden Vater zu retten. Markus muss sich gegen die körperliche Aggression von Carls Sohn verteidigen, als dieser seinem Vater ein Gemälde stehlen will. Nur Connor braucht für diese Entwicklung am längsten – da er gemeinsam mit seinem menschlichen Partner darauf angesetzt wird, abweichende Androiden auszuschalten und darüber hinaus von seinem Hersteller CyberLife beauftragt wird, herauszufinden, was bei unterschiedlichen Modellen die Entwicklung von eigenem Bewusstsein verursacht.

Die mechanischen Sklaven entdecken sich selbst und beginnen, den gesellschaftlichen Kontext zu begreifen. Sie entscheiden sich, die Ungerechtigkeit der Menschen nicht mehr länger zu dulden. In Detroit entsteht eine machtvolle politische Untergrundbewegung, die zum Aufstand aufruft.

Allgemein wird bei Quantic Dream Spielen das reduzierte Gameplay kritisiert. Man muss hier nicht groß schießen, springen, knobeln oder lenken – die Steuerelemente dienen mehr dazu, die Charaktere durch einen interaktiven Film zu lenken.

Was zählt, ist die Immersion der Geschichte. Die wird durch vielschichtiges Sound Design und eine herausragende grafische Umsetzung noch weiter verstärkt. Jeder Raum und jede Szene in Detroit: Become Human stecken voller Details, die einzelnen Kapitel sind kraft- und stimmungsvoll mit filmischen Mitteln umgesetzt. Texturen, Reflektionen, Tiefenschärfe, Licht und Schatten sowie die lebendigen Augen und die Mimik der Charaktere machen das Spiel zu einem außergewöhnlich gutaussehenden Erlebnis. Quantic Dream sind Vorreiter im Motion Capturing Verfahren. Die Figuren werden direkt von teilweise bekannten Schauspieler:innen verkörpert: Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Clancy Brown (Carnivale), Lance Henriksen (Aliens), Bryan Dechart (True Blood) and Valorie Curry (Twilight). Konsequentes Detail: Im Menü des Spiels assistiert der Android Chloe – so erleben die Spieler:innen selbst, wie es ist, von einem Androiden bedient zu werden.

Das Thema Menschen gegen Maschinen wurde vielfach ausgeschlachtet. Detroit: Become Human bringt durch die spektakuläre Inszenierung und die endlosen Entscheidungsmöglichkeiten viele neue Gedanken und Perspektiven mit, die manchmal verstören – aber immer bestens unterhalten.

Detroit: Become Human erschien 2018 für die Playstation und 2019 in einer grafisch optimierten Fassung für den PC.

Trailer:

Einblicke in die Entwicklung:

Mehr Details, Credits und © für alle Bilder:

https://www.quanticdream.com/en/detroit-become-human

Christopher Werth bei uns hier.

Seine Kolumne:

Playing Video Games (4): Virtual Virtual Reality

Playing Video Games (3): „Through the Darkest of Times„

Playing Video Games (2): … mit Shakespeare

Playing Video Games (1): „Firewatch“