Homers Kinder.

Oder: Licht aus – der kluge Raum gehorcht

Jemand hätte es Kai Spanke sagen sollen: This is not your normal Kriminalroman. Aber da hatte er schon losgelegt. Im Gestus des empörten Spießers – den es, tatsächlich, im Jahr Zweitausendeinundzwanzig im Feuilleton der FAZ noch immer im vollen Safte und mit jeder Menge Schaum vorm Munde gibt – lässt er die Sau raus. Ein Krimiverriss wie anno dunnemal, Muff und Smegma unter allen Talaren, ich wusste gar nicht, dass man als Jungredakteur im ersten Berufsjahr schon so alt sein kann. Wilhelm Müller, auf den ich gleich komme, dürfte sich in seiner Gruft über den Grenzwächter-Nachwuchs freuen.

„Immer schön die Beißerchen schrubben“ als Hauptzeile und „Höhepunkte der Unlesbarkeit: Stephen Greenalls Debüt ‚Winter Traffic’ bietet erwartbare Krimikost. Wenn doch nur das Kitschgeraune und die peinlichen Manierismen nicht wären“ als Unterzeile, legt Spanke los. Sein Gestus ist der des empörten Biedermanns, der einen Hochstapler erwischt hat, oder sagen wir, einen Landstreicher beim FAZ-Literaturbankett. Seine Kritik ist der Versuch einer Hinrichtung.

Kai Spanke hat verinnerlicht, dass man als Kritiker niemals-niemals-niemals sagen darf: Das habe ich nicht verstanden/ Das kenne ich nicht/ Das ist mir fremd/ Oder gar: Das ist mir zu hoch. Nein, wenn man als Kritiker etwas nicht versteht, HAT IMMER DIE AUTORENSEITE SCHULD. Weil sie dumm ist. Oder schlampig. Oder …

Würde sich solch ein blöder Autor (wahlweise ein Übersetzer oder Lektor) auch nur einen einzigen winzigen Moment lang so viel Gedanken machen wie der ihn lässig im Vorbeigehen schlachtende Kritiker, hätte es ja vielleicht ein brauchbares Buch werden können. Unweigerlich – darauf lässt sich wetten und das weiß ich aus vielen Meta-Kritik-Studien; eines meiner unvollendeten Werke heißt nämlich „Die Infantilitätstheorie der Film- und Literaturkritik“ – entlädt solche Phantasie von Kritiker-Allmacht sich nur zu gern in unverhüllter Gewalt. Bei Spanke liest sich das so: „…bis sich der Leser nichts sehnlicher wünscht, als dessen Lektor zu sein, um die gröbsten Schnitzer aus dem Text jäten“.

Wow.

Aus dem Text jäten.

(Bei „ausmerzen“ hat das Korrekturprogramm eingegriffen?)

Jäten? In einem Buch des Suhrkamp-Verlags?

Nochmal wow.

In der „Süddeutschen“ las ich einmal: „Wenigstens dem deutschen Verlag sei gedankt. Er hat die amerikanische Originalausgabe um die letzten 500 Seiten gekürzt.“ Das galt Norman Mailers „Epos der geheimen Mächte“ (Harlot’s Ghost). – Hannes Hintermeier, Spankes Seniorredakteur bei der FAZ, schlägt solch einen „Schnitt“ gerade allen Ernstes gerade (01.03.) für das letzte Drittel von Merle Krögers „Die Experten“ vor. Diese FAZ-Redaktion hat offenkundig ein Gewaltproblem. Nachdem der Verlag die Leinen zur Krimibestenliste gekappt hat, entlädt sich anscheinend Aufgestautes gegen das Genre, wird alter Dünkel unverhüllt sichtbar.

Auch ein Robert Musil erlebte die stereotype Kritiker-Reaktion, „jederzeit so aufzutreten, als könne man das Vielfache des geistigen Eigengewicht mit links in die Westentasche stecken“, jenes Missverhältnis zwischen der Autorenanstrengung mit eigengeistiger Arbeit und der von Rezenten, die in fremdem Gedankengut für zwei Stunden überfordert blättern. Literaturgewichtheber à la Spanke stemmen so reihenweise Kunst, ohne dass sie je ins Schwitzen geraten.

„Möchtegernpoet“ nennt Spanke einen Autor, der 2014 mit seinem Manuskript von „Winter Traffic“ für den Victorian Premier’s Literary Award for an Unpublished Manuscript nominiert war. Einen Autor, der in Australien als legitimer Nachfolger von Peter Temple wahrgenommen wird. Die ehrenrührige Diffamation hat Methode. Spanke schreibt hier in bester Tradition. Ihr Name ist Müller. Ist Legion.

Krähenbuch-Verleger Karl Anders, der als zurückgekehrter Widerstandskämpfer und Emigrant Hammett, Chandler und Ambler nach Deutschland brachte, schlug sich damit bereits im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland herum. Eine Art literarischer Blockwart nämlich hatte (und hat, wie das Beispiel Spanke zeigt) die Nazi- und die Spießerzeit überlebt: die Literaturaufpasser von altem Schrot und Korn. Der Bibliothekar und Volkserzieher Wilhelm Müller charakterisierte 1951 seinen Gegner, die „blutige Flut“ der Kriminalromane, in seinem wegweisenden Aufsatz „Zur Topographie der ‚unteren Grenze‘“, so:

„Das Labyrinth des Büchermarktes ist keine so harmlose Gegend, dass wir uns den Respekt als Ariadnefaden wählen können; und an der Grenze, vor allem an der unteren, werden wir gewiss nichts damit ausrichten. Im Übrigen sind es weder Donan Coyle … noch Agatha Christie und Zane Grey gewöhnt, mit einem Hofknicks empfangen zu werden. Und mit Leuten dieses Schlages haben es die Grenzer zu tun. Da nützen nur scharfe Waffen und eine strenge Kontrolle. Es soll aber doch da und dort vorgekommen sein, dass sie im kleinen Grenzverkehr durchschlüpften. Grenzer, die so etwas zulassen, sind entweder mit falschem Respekt vorgegangen oder sie sind bestochen oder sie zögerten, von der Waffe Gebrauch zu machen; aber dazu muss sogar der Pazifist entschlossen sein; es gibt in diesem Fall kein billiges „Ohne mich“ oder eine respektvolle Neutralität. Denn wir stehen einem bis an die Zähne bewaffneten Gegner gegenüber… Wir sind von einem tiefen Misstrauen erfüllt gegen alles ‚Literarische‘, das sich in der Massengesellschaft großer Beliebtheit erfreut, und wir dürfen zu keinen Konzessionen bereit sein, wenn es gilt, unsere untere Grenze diesseits der Dschungellandschaft des Thrillers zu legen.“

Und tja, nimm das, Suhrkamp: Wo der Dschungel anfängt, das bestimmt immer noch jeder selbsternannte Literatur-Grenzsoldat und erst recht das Feuilleton der – wenn, so Karl Kraus, die Schminke beiseite und die Druckerschwärze aufgelegt wird – knochenkonservativen FAZ. Wobei auch „Die Zeit“ gerne ihre Krimibeilagen mit Holzschnitten aus dem 19. Jahrhundert garniert. Sie alle, immer noch: Literaturspießer in der Gartenlaube.

Bereits als ich den Vorschau-Text von Suhrkamp las, hätte ich darauf wetten können. Nie sollst du im Haus des Herrn diesen Namen nennen: Kri-min-nal-ro-man.

Suhrkamp hatte sich erdreistet, „Winter Traffic“ so anzukündigen:

„Eine Art kriminalliterarischer Ulysses auf höchstem Niveau. Die Sensation aus Australien, die die Maßstäbe für Kriminalliteratur verschiebt.“

Das muss ja jeden braven Grenzwächter zur Furie werden lassen. Joyce und Kriminalliteratur auch nur zusammen zu denken, dagegen muss man anschreiben wie gegen den Untergang des Abendlands.

Ausjäten!

Am besten auch die Fortsetzung von „Winter Traffic“, an der Stephen Greenall, so Spanke „leider schon arbeitet“.

Den Untergang des Abendlandes – ja, wieder genau den – sahen einige Literaturkritiker ja bereits heraufziehen, als Suhrkamp damals Anfang 2009 den Start einer Kriminalroman-Reihe ankündigte. Von „Ausverkauf“ war die Rede, von Literatur beim Discounter oder an der Tankstelle. Von so etwas wie Literaturprostitution. Allen Ernstes. Die aufgeschäumten Reaktionen von damals sind abgeflaut. Aber die Mechanismen wirken noch.

Die Mauern zwischen U und E, über die ein Eric Ambler sich immer lustig machte, sie gelten fort im teutschen Feuilleton. Wie ein konditionierter Hofhund schlägt die FAZ (die gerade die Publikation der Krimibestenliste kappte, auf der „Winter Traffic“ jetzt im März stehen wird) im Fall Greenall an. Wäre der pavlovsche Reflex nicht so traurig, müsste man fast lachen, wie prompt die Reaktion ausfällt, wenn Transgressives sich naht. Schon Goethe wusste: „Niemand mag mehr lesen als das, was er schon einigermaßen gewöhnt ist.“

Von Erzählkonventionen in der Literatur und ihrer Offenheit, heute, 2021, wollen wir hier gar nicht extra reden. „Das Unwägbare, Ungenaue gehört zum Narrativen, zur erzählenden Kommunikation dazu, ja erhöht sogar ihre Kraft und Lebensdauer“ mag Albrecht Koschorke in seinen „Grundzügen einer Allgemeinen Erzähltheorie“ noch so betonen. Selbst in der Kinder- und Jugendliteratur sind die Mytheme des griechisch-römischen Sagen heute allgegenwärtig, etwa in Cornelia Funkes „Tintenherz“. Die DDR kannte bereits in den 1950er Jahren einen erstaunlicher Rezeptionsboom antiker Mythologie. Helden wie Prometheus oder Herakles wurden von DDR-Autoren in ihren Werken aufgegriffen, darunter Bertolt Brecht, Anna Seghers, Heiner Müller und Christa Wolf. Christoph Ransmayr durfte in „Die letzte Welt“ (1991) Ovids Metamorphosen recyceln. Aber wenn ein australischer Kriminalautor die Antike in die Gegenwart lässt, wie Joyce das 1922 – also vor EINHUNDERT Jahren – schon in seinem „Ulysses“ tat, wird er verbellt.

Als „Möchtegernpoet“.

Vom Kriminalroman weiß eben bereits jeder Nachwuchs-Blockwart, welchen Regeln der zu folgen hat.

Es würde mich nicht wundern, wenn Kai Spankes nächste Kritik oder die eines FAZ-Co-Redakteurs – schizophren wie die amerikanischen Republikaner – Merle Krögers „Experten“ gelten sollte und das Buch über jeden Klee gelobt wird. Eben weil es Erzählkonventionen sprengt. Davon, dass Greenall und Merle Kröger in der Publikation keine vier Wochen auseinander liegen, den gleichen Verlag und den gleichen Herausgeber haben, nämlich Thomas Wörtche, wird dann vermutlich nicht die Rede sein. (Okay, 01.03., ich lag falsch: Hannes Hintermeier schreibt zwar ausführlich zu Merle Kröger, letztlich aber sind ihm 700 Seiten zu lang, ihm fällt dazu nur Simmel ein, darauf muss man erstmal kommen, und es fehle (sic) „…die Kraft zum Schnitt“. – Damit ist es amtlich: Die FAZ hat ein Gewaltproblem. Und ihre Kritiker zeigen ADS-Symptome: Texte, die Aufmerksamkeit erfordern, muss man von ihnen fernhalten. Literaturkritik mit Harke, Krumpholz, Klinge, Beil? Wow.)

Eine Kritik zu schreiben, in der an das sozusagen gesunde Leserempfinden appelliert wird, doch in einem angeblich minderwertigen Text exzessiv zu „jäten“ ist eine der ekligsten Gemeinheiten, die mir in den letzten Jahren im deutschen Feuilleton untergekommen ist. Kai Spanke und die FAZ-Redaktion wissen (und erwähnen in den Credits), wer die Krimi-Reihe bei Suhrkamp herausgibt, ein Buch und seinen Herausgeber so abzuohrfeigen wie „Winter Traffic“, das ist erbärmliches Kanaillen-Niveau.

Also, noch einmal: „Winter Traffic“ is not your normal Kriminalroman. Und um ihn gut zu finden, muss man darin nicht alles verstanden haben.

Etwa den Ansturm der Antike im Sydney von 1994. Seite 20:

„Sutton ignoriert die roten Augen, die den Highway-Verkehr regeln, Streitwagen jenseits der Fußgängerampeln gehorsam und blind.“

Sutton ist auf dem Weg nach Troja. Ihn hält keine Ampel auf, schreibt dazu Klassik-Kenner Markus Pohlmeyer hier in dieser Ausgabe nebenan.

Wenige Seiten weiter erhält ein Hund die Erzählperspektive, wird zum Protagonisten in der australische Dreieinigkeit Tradie, Truck & Hund (siehe mein Interview mit Stephen Greenall): „Der Held wacht lebensrettend vor seiner berühmten Veranda, beobachtet den Strand, lässt sich aber nie zum Schwimmen herab.“

Und Seite 451, nach vielen Abenteuern: „Glaubt nicht den Geschichten, die erzählt werden/der Wunderhund ist ihnen entwischt. Er hat sich losgerissen aus Daktylenhänden und ist über die Auffahrt des Bösewichts verschwunden…“

Entspanntes Lachen bei Conny Lösch, die mehr als zwei Jahre Lebenszeit mit „Winter Traffic“ verbracht und eine phänomenale Übersetzung hingelegt hat: „Du, ich hab auch nicht alles verstanden. Mit jedem Durchgehen erschließt sich mir mehr, aber es wird immer Reste geben. Schattenzonen. Es muss sich nicht immer alles in Wohlgefallen auflösen. In der Literatur gibt es kein Recht dazu. “

Conny Lösch findet „die Figuren von Stephen Greenall großartig. Sprachlich ist das alles ganz dicht. Und zwar in allen Oktaven. Er kann sämtliche Tonarten. Die ganz hohen und die niederen. Und er hat ein tolles Gefühl für Rhythmus.“

Wortschatz, Stimmungen, das Fiebrige der Sportwetten, cop speak, Biker, Kneipentouren, Galleristen, ein Maskenball der Hunde, Schach und Mathematik, Humor, Spitznamen zu Hauf, mitten drin Lokrer, Myrmidonen, Trojer, Ajax, Perseus, all das in einem Sydney von der Bordsteinkante. Dirty, mythisch, poetisch und oft nur pure abgefuckte Hardboiled-Lakonie.

Muss man wissen, dass die Myrmidonen in der „Ilias“ jene Soldaten sind, die von Achilles kommandiert werden? Dass ihr Name in der griechischen Mythologie für Loyalität zu ihrem Führer stand, in der vorindustriellen Zeit auch so etwas wie „Roboter“ bezeichnete, später „angeheuerte Schläger“? Greenall macht davon kein Aufhebens, erklärt es nicht. Man kann es wissen, überlesen oder nachschauen – für Kai Spanke, sonst dem Bildungsbürgertum gewiss nicht abhold, ist es „Möchtegern“, das in einem Kriminalroman nichts verloren hat.

Erneut entspanntes Lachen am Telefon, als ich frage, ob sie denn noch einen Autor kennt, der die Antike und die „Odyssee“ und „Ilias“ so mit dem Alltagsgeschehen vermischt wie Greenall das tut. Conny Lösch, wie aus der Pistole geschossen: „Joyce!“ Dann, lakonisch: „Übrigens ist die Kritik damals auch völlig ausgeflippt. Heute wird er als Gott verteidigt.“

Tucholsky als Peter Panter in der „Weltbühne“, 22.11.1927, Nr. 47, S. 788, über den „Ulysses“:

„Der erste Eindruck ist so: Unmöglich, alles hintereinander zu lesen. Die Personen verwirren sich; wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie nicht verstanden – ich weiß nicht immer, was real, gedacht, geträumt oder beabsichtigt ist. Aus einer Inhaltsangabe des Verlages ergibt sich, was an diesem einen Tage, der dem Buch zugrunde liegt, vorgeht –: ich habe das nicht gemerkt. Zwei gewaltige Ausnahmen: eine Walpurgisnacht und ein riesiger innerer Monolog, beide im dritten Band. Bis dahin wogt der Nebel…“

Zurück also zu Greenall, zu einer Sprache, die manchmal singt, voll das Lustmoment des Erzählens auskostet – Wer sieht? Wer spricht? Wer weiß? –, gleichzeitig höchst diszipliniert und verdichtet bleibt. Die das Gefälle zwischen Plot-Zentrum und Peripherie wie ein Möbiusband dehnt, in der situativen Erzählweise vor und zurückspringt. Die Blickkanten schärft. Reset – Rewind – Review. Von Kapitel 27 aus rückwärts erzählt: Alpha, Beta, Omega, das dreimal, und dabei sogar bis hin zu Minus 5. Zurück also zu einem skrupulösen Autor, der Szenen und Dialoge mit Kubrick-haftem Furor wieder und wieder wendet und schleift und poliert, ehe er sie zum Druck freigibt. Von wegen Jäten.

Greenalls Sprache ist abgehangen und luftgetrocknet wie Bündner Fleisch.

Kann man in dünnsten Scheiben servieren.

Sutton weiß, er kann nicht mehr das Messer sein, das er mal war. (Seite 21)

„Wir sind alle nur Städte im Dunkeln.“ (Seite 77)

»Meine Freunde haben so ein Spiel«, sagt sie, wieder an ihrer Staffelei. »Wie lautet der Titel deiner Biografie?«

»Das ist leicht«, sagt Rawson. »Huren und Pferde.«

»Dann hast du’s schon mal gespielt.«

»Wie heißt deine?«

»Miss Chaos.«

»Schrecklich. Versuch’s noch mal.«

»Ich bin zu jung für eine Biografie.«

»Band eins, weitere werden folgen.«

»Wie wär’s mit … Erster Impressionismus!«

»Schon besser«, sagt Rawson lächelnd. »Gehen wir aus?«

Sie zieht sich an, während er die Bücher überfliegt. Middlemarch. Madame Bovary. Seine Hand schwebt über dem Kanon – Ulysses, Moby Dick – dann zögert er, will nicht sträflich daneben raten. Rot und Schwarz.

»Die Namen, die Gesichter.«

»Was?«

»Das ist der Titel«, sagt Rawson leise. »Meiner Memoiren.«

(Die Szene endet mit einer Ohrfeige. Zitat: Der Schmerz trocknet auf seiner Wange wie Wasser am Strand. – Seite 174)

Oder Seite 150:

Das Schlimmste, was passieren kann, ist Folgendes: Am Beginn der Zielgeraden brüllt der Kommentator den Namen deines Pferdes in höchst aufgeregtem Tonfall und erwähnt anschließend den scheiß Namen nicht wieder.

Runter in die Garage, wo die erste Leiche wartete, ein roter Rubicon, den er erneut überqueren musste. (Seite 34)

„Fickst du sie noch?“

„Hat geheiratet.“

„Na und.“ (Seite 126)

„Ein Dorf irrt nie, Detective – aber bei einer Stadt ist das anders. War schön, Sie kennenzulernen.“ (Seite 245)

Du Braut der Ruhe, bist jetzt ungefreit… (S. 304) – Das ist eine Gedichtzeile von Keats. „Ode auf eine griechische Urne“, von 1819.

Sydney. Sieht aus wie eine Spielzeugeisenbahn, von Gott perfekt aufgebaut. (S. 415)

Er geht ins Schlafzimmer, verhört eine senffarbene Unterhose, fragt sich, ob sie eine weitere Tour hinkriegen würde. (S. 53; im gleichen Absatz steht eine Flasche Old Spice grimmig stramm, faulenzt eine struppige Zahnbürste, dann folgt das Beißerchenschrubben, an das Kai Spanke seinen Verriss hing. Nun ja, ein Kritiker zieht eben was gerade taugt herbei, dass ihn in Wirklichkeit die Unterhose empörte, verschweigt er lieber tunlichst.)

Der Pintara fährt westlich über die Cahill, die beklagenswerte urbane Narbe in einer Stadt der absichtlichen Fehler. Ein niederträchtiger Streifen aus vier grauen Spuren, die dem Kai wie eine Steuer auferlegt wurden. Wie eine Strafe. Nieder mit der Perfektion, die hässlichste Straße des Landes konkurriert mit der atemberaubendsten Aussicht der Welt. (S. 453)

„12-13, antworte.“

„HQ antwortet, Over.“

„Rot!“ – Bewaffneter Raubüberfall …

(Der zentrale Überfall, den Karen Millar und wir nur im Sprechfunk mitbekommen. Wie geil ist das denn.)

„Bist du nicht das Mädchen, das spät in die Geschichte eingestiegen ist?“ (S. 471)

Licht aus, sagt Big Ship – der kluge Raum gehorcht.

Nach etwas Geistesverwandtem für „Winter Traffic“ gefragt, antwortete mir Greenall: „In den frühen Neunzigern hatten wir eine australische Fernsehserie namens ‚Phoenix‘, ein raues Copdrama, das wirklich bahnbrechend war. Ich erinnere mich daran, wie es mich fortdauernd erstaunte, weil es so anders war: Mehr Stimmung als Geschichte, die Kameracrew scheinbar inmitten in einer echten Polizeieinheit. Das war künstlerisch so mutig und avanciert, dass ich nicht weiß, ob ich je irgendwo etwas Vergleichbares sah. Im Kern war es so: Du, das Publikum, durftest mit im Raum sein, aber das Ding, das sich da vor deinen Augen ausbreitete, das war nicht für dich gemacht – wenn du etwas verpasst oder nicht verstanden hast: DEIN PECH. Sogar der Dialog war knurrig und gedämpft. Das war Real Life! Es erschreckte mich, weil es so erwachsen und so klaustrophobisch war. Zu Teilen wollte ich das auch in „Winter Traffic“ erreichen.“

Und zur Antike: „Im Fall von Australien muss man ja nicht sehr weit zurückblicken, um zu sehen, worauf eine Zivilisation beruht. Oder das, was man für eine halten kann. Ein (moderner, weißer) Australier zu sein, bedeutet, auf gewisse Weise vor seinem Land Angst zu haben und es nicht zu verstehen. Mythologien zu importieren wird in diesem Zusammenhang als Idee ziemlich interessant; unsere Landschaft und unsere Invasion haben wir sicher nicht so mythologisiert wie Amerika es getan hat, oder konnten es nicht. Wir sind ohne so etwas ausgekommen, waren einfach eine Kolonie ehemaliger Sträflinge, Gefängnisse waren an vielen unserer Orte die ersten festen und heute als „historisch“ verehrten Bauten, bis wir dann im Ersten Weltkrieg Kriegshelden hatten, oder Sportshelden, mit denen man solch eine kollektive Leerstelle halbwegs stopfen kann. Man könnte sagen, dass unser Nationalcharakter mittendrin ein großes leeres Loch aufweist; unterschwellig macht das etwas Schambesetztes, das ständig da ist und schwelt, aber es gibt auch den Zusammenhang mit dem, was wir über Humor gesagt haben. Schließlich gibt es kaum etwas, was sich selbst so ernst nimmt wie eine Mythologie.“

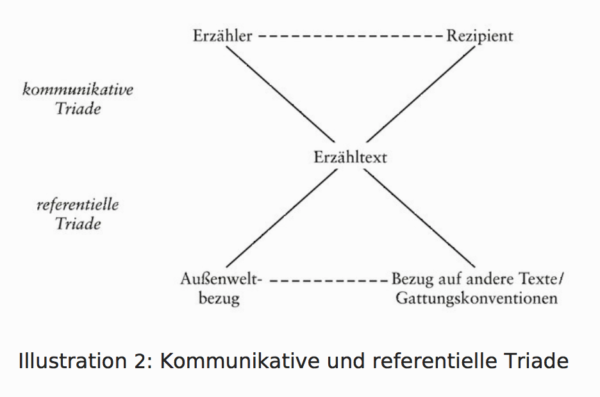

PS. Greenall sollte lesen, wer Anschauung sucht für Albrecht Koschorkes „Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie“. Dort etwa: „So birgt bereits ein grammatikalischer Satz ein Mikrouniversum von Zeitschichten und vektoriellen Verweisen in beiden Richtungen der Zeitachse. Auf der Ebene von Texten wird daraus eine komplexe proleptisch-analeptische Struktur, die jeden Moment zwischen Präsenz, Vorschein und Nachklang, zwischen Protention und Retention, Explizitem und Hinzugedachtem, Figur und Hintergrund oszillieren lassen. Insofern ist kein Text jemals ganz faktisch; er spielt schon seiner Sprachstruktur, nicht erst seinen Inhalten nach mit allen Registern virtueller ›Bedeutungsbereitschaft‹ und semantischer Potentialität. Fiktionale Texte tun eigentlich nichts anderes, als diese Struktur sich auf den Text als ganzen ausdehnen zu lassen. – Der Erzähltext schiebt sich als mächtige dritte Größe zwischen die Rollenfunktionen von Erzähler und Rezipient. “

PPS. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Harold Bloom war ein wortgewaltiger Verfechter eines festen Lektürekanons, den homerischen Epen räumte er einen zentralen Platz in der westlichen Kultur ein: „Everyone who now reads and writes in the West, of whatever racial background, sex or ideological camp, is still a son or daughter of Homer.”

Fahre nun fort, und singe des hölzernen Rosses Erfindung, / Welches […] zum Betrug in die Burg einführte der edle Odysseus...

Alf Mayer – sein Interview mit Stephen Greenall hier.

Stephen Greenall: Winter Traffic (2017). Aus dem Englischen von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Edition Thomas Wörtche, Berlin 2020. 493 Seiten, 16,95 Euro. – Siehe auch den Text von Markus Pohlmeyer nebenan sowie den „Bloody Chop“ von Frank Rumpel in dieser Ausgabe.