Bar jeder Vernunft: Die frühen 50er

Bar jeder Vernunft: Die frühen 50er

– Den Verhältnissen einen hinter die Binde kippen. Alkohol im Kriminalroman. Der Sittengeschichte IV. Teil von Alf Mayer.

Die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg beförderte ein schizophrenes Männlichkeitsbild: Ein Mann musste robust genug sein, sein Land zu verteidigen und einen Krieg zu bestehen, gleichzeitig sollte er brav und zufrieden in seiner Firma oder der Bürokratie arbeiten, sein Zuhause lieben und ein guter Konsument sein. All dies in einer veränderten Welt, im aufdämmernden Horror des Atomzeitalters, in der Paranoia des Kalten Krieges und all den Ambivalenzen der sich verändernden Geschlechterverhältnisse. Da half es, den Verhältnissen ab und an einen hinter die Binde zu geben – vorzugsweise in der Bar jeder Vernunft. Zwischen 1930 und 1950 wurde Alkohol zu einem wichtigen Teil des amerikanischen Lebens, wie der Kulturwissenschaftler Paul Fussell in „Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War“ (1989) aufschlüsselte:

„By the time of the Second World War the notion that everyone has a perfect, even a Constitutional, right to a binge was thoroughly established in the United States.“

Der große Journalist Edward R. Murrow – verewigt in George Clooneys schönem Film „Good Night, and Good Luck“; sein Vater war ein Mitarbeiter Murrows gewesen –, der als Kriegskorrespondent die Befreiung Buchenwalds miterlebte, schrieb bereits 1945:

„Seldom, if ever, has a war ended leaving the victors with such a sense of uncertainity and fear, with such a realization that the future is obscure.“

Noch zehn Jahre später sagt der frühere Fallschirmjäger Tom Rath in Sloan Wilsons „The Man in the Grey Flannel Suit“ (1955):

„After the whole damn war, why am I scared now? I always thought peace would be peaceful.“

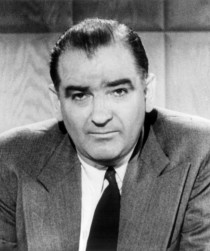

In Clooneys Film über Murrow wird gequalmt und gebechert, dass man alleine vom Zusehen halb benommen aus dem Kino kommt. Das nach Murrow benannte College of Communication an der Washington State University hat ein eigenes Center for Media & Health Promotion zur medialen Suchtprävention bei Jugendlichen. Edward R. Murrow, der ein gutes Glas Whisky nie verachtete und einen Alkoholiker zum Bruder hatte, war die Stimme der Vernunft in der Zeit der Kommunistenhetze der 1940er und 1950er, sein größer Gegner: der Trunkenbold und Sittenwächter Senator Joseph McCarthy, den wir am Ende dieses Textes wieder treffen werden.

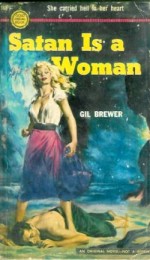

„Satan Is a Woman“: Frauen, die neue Verunsicherung

„Satan Is a Woman“: Frauen, die neue Verunsicherung

Und dann waren die Frauen, stark und selbständig nach dem Krieg, literarisch überhöht und gleichzeitig verteufelt als „Femmes fatales“. Ein Stoff, aus dem die Filme der Schwarzen Serie und die Kriminalromane dieser Zeit sind. (Und ja, das Edgar-Wallace-Adenauer-Deutschland lasse ich hier gänzlich beiseite, der hieksende, almgedudelte Hans Moser oder der duhne Heinz Ehrhardt sind historisch später zu verorten.)

Nehmen wir stattdessen Wade Millers „The Tiger’s Wife“ (1951), in dem ein ehemaliger Söldner eine fremde Frau vor einem Mordanschlag rettet, sich in sie verliebt und heiratet, um ein Softie zu werden. Sie aber ist ein Mitglied der Mafia, eine stahlharte Geschäftsfrau:

„She’s not a woman, no matter how hard she loves. She’s got passion, she thinks she honest-to-God loves, she wanted herself a husband without her being a wife. It’s a crazy thing. Too much power for a woman, too much drive. She’s got to crush you, suck you dry. Nobody allowed to be stronger than Jill.“

Bei Day Keene heißt es gar:

„Where the female of the species was concerned, anything was possible. Kings had given up their thrones. Bankers hat robbed their own banks. Brother had killed brother.“

Gil Brewer brachte die neue Verunsicherung auf den Punkt – mit seinem Romantitel von 1951: „Satan Is a Woman“. In seinem „13 French Street“ heißt es über eine Femme fatale namens Petra: „She was truly beautiful.“ Worauf die Erwiderung kommt: „But only on the outside. On the inside she was evil.“ Vera Caspary sinnierte in ihrem „The Weeping and the Laughter“: „What strange desires drove this woman?“, bei Jack Finney in „The Body Snatchers“ gibt es gar die Frage: „Was this his woman – or an alien life form?“

Die männliche Paranoia gegenüber dem Weiblichen fand Ausdruck auch in Richard Mathesons „The Shrinking Man“ von 1956. Das Gold-Medal-Cover zeigt einen kleinen Mann, der um seine Männlichkeit und gegen eine riesige schwarze Spinne kämpft. Was immer mit dem Schrumpfen im Titel gemeint sein konnte, die männliche Angst im Atomzeitalter fand hier eine grandiose Metapher.

Die männliche Paranoia gegenüber dem Weiblichen fand Ausdruck auch in Richard Mathesons „The Shrinking Man“ von 1956. Das Gold-Medal-Cover zeigt einen kleinen Mann, der um seine Männlichkeit und gegen eine riesige schwarze Spinne kämpft. Was immer mit dem Schrumpfen im Titel gemeint sein konnte, die männliche Angst im Atomzeitalter fand hier eine grandiose Metapher.

Alex Bland besucht in Gil Brewers „13 French Street“ einen Armeekollegen, wird zum Bleiben veranlasst und von dessen Frau Petra verführt. Wie sein Name sagt, ist er ein unbeschriebenes Blatt; er weiß nicht, was er will, wird zum Spielball, deckt Petras affektiven Mord an der Schwiegermutter, was erst der Anfang einer langen Verhängnisspirale ist. Von Schuldgefühlen zerfressen, wird der Alkohol ihm Zuflucht:

„Without the whisky to hold me up, it was hell … I was living in a fire and she was the one kept hurling gasoline on the flame. Being with her had been a kind of hellish heaven. It was maybe like trying to drown yourself in pleasure, hoping to God that you would drown, but hoping that the pleasure would continue and in the back of your mind hating every second of it.“

James M. Cain: „All about Swedish maids with vibrators …“

James M. Cain: „All about Swedish maids with vibrators …“

Immer wieder verfällt in den Romanen von James M. Cain – der wie Chandler im Ersten Weltkrieg (siehe Teil III) die Grausamkeiten der französischen Schlachtfelder erlebte – ein Mann einer Frau, wird durch sie in kriminelle Handlungen verstrickt und am Ende von ihr betrogen. „In Cains Romanen“, urteilt Wikipedia, „dreht sich alles um Sex, Kriminalität und Gewalt.“ Er schrieb bis zu seinem Tod, legte darauf Wert, nie mehr als 20 Seiten Hammett gelesen und mit der ganzen Pulp- und Hardboiled-Chose nichts zu tun zu haben, kam jedoch nicht wieder an die erzählerische Dichte seiner frühen Obsessionsromane heran. Obwohl Alkoholiker, erreichte er immerhin das stolze Alter von 85 Jahren, begann noch mit 83 die Arbeit an der posthum erschienenen „Cocktail Waitress“, bei Walde + Graf / Metrolit 2013 in schöner Ausstattung als „Abserviert“ erschienen.

Ein Polizeisergeant bringt darin die junge Witwe Joan Medford auf die Idee, als Kellnerin in einer Cocktailbar zu arbeiten, in Hotpants, wie wir in aller Ausführlichkeit lesen können. Nachzulesen auf den Seiten 76/77, fragt da eine Kellnerin die andere „Wirst du auch so feucht?“, und es gibt allerlei Bekleidungshinweise, auch erfahren wir, dass die männermordende Protagonistin meist einen Schlüpfer unter ihrer Strumpfhose trägt.

Raymond Chandler, mit seinem Alkoholpegel oft in einem Zustand der Hellsichtigkeit, kannte diese Passage nicht, als er Cain als einen „Proust im schmierigen Overall“ klassifizierte: „James Cain – faugh! Everything he touches smells like a billygoat. He is every kind of writer I detest, a faux naif, a Proust in greasy overalls, a dirty little boy with a piece of chalk and a board fence and nobody looking. Such people are the offal of literature, not because they write about dirty things, but because they do it in a dirty way.”

Dazu passend erzählte John MacDonald 1976 dem (leider kürzlich verstorbenen) großen Filmkritiker und Travis-McGee-Fan Rogert Ebert:

„I got a call not long ago from the New York Times asking me to review the new Cain novel. My first reaction was, is he still alive? Must be in his 80s. I read the book and it’s a . . . well, it’s impossible. All about Swedish maids with vibrators. What was I gonna do?“

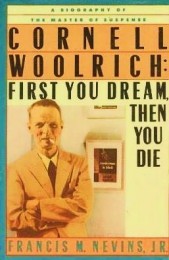

Cornell Woolrich: Dann lieber mit einer Schreibmaschine verheiratet

Cornell Woolrich: Dann lieber mit einer Schreibmaschine verheiratet

In seinen Romanen ging Cain eher dezent mit dem ihn antreibenden Brennstoff um, das galt auch für einen anderen Schluckspecht, nämlich Cornell Woolrich. In Francis M. Nevins 600 Seiten starker Biografie mit dem wunderbaren Titel „First You Dream, Then You Die“ (1988) taucht das Wort Alkohol so gut wie gar nicht auf. Woolrich, über den Nevins sagt, „er hörte nie auf zu lügen“, lebte längere Jahre mit seiner Mutter in einem Hotel in Harlem, lud dort die Belegschaft oft zu Trinkgelagen ein, hatte einen fast schon delirierend zu nennenden Output, was zu solch bizarren Details führte wie jener Widmung in „Braut trug Schwarz“. Der von Truffaut verfilmte Obsessionsroman ist Woolrichs Schreibmaschine gewidmet, seiner geliebten Remington Portable NC69411. Die Inskription lautet: „This was a mating if there ever was one.“ Seinen Roman „Phanto“m Lady“, von dem weiter unten die Rede sein wird, hatte Woolrich bereits seinem Hotelzimmer verehrt: „Apartment 605, Hotel M …“

Cornell Woolrichs allerletzte Kurzgeschichte, „New York Blues“, beschreibt die letzten düsteren Stunden eines Sterbenden und beginnt mit: „It’s six o’clock; my drink is at the three-quarter mark – three-quarters down, not three-quarters up – and the night begins.“

Sich selbst sah Woolrich nach dem Tod seiner Mutter so:

„A sense of isolation, of pinpointed and transfixed helplessness under the stars, of being left alone, unheard, and unaided to face some final fated darkness and engulfment slowly advancing across the years to me … that has hung over me all my life.“

Sein Biograph Francis M. Nevins:

„Diabetic, alkoholic, wracked by self-contempt, and alone, Woolrich dragged out his life. He would come to a party, bringing his own bottle of cheap wine in a paper bag, and stand in a corner the whole evening. If someone approached and tried to tell him how much he or she admired his work, he would growl ‚You don’t mean that‘ and find another corner.“

John D. MacDonald und die zunehmend organisierten Welt

John D. MacDonald und die zunehmend organisierten Welt

Kriegsveteran (siehe dazu Teil III) John D. MacDonald, der sein Studium in Harvard mit einem prestigeträchtigen Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen hatte, thematisierte die neue männliche Wurzellosigkeit 1956 in dem Kriminalroman „You Live Once“ (Du lebst nur einmal, Heyne 1990). Sein Held Clint Sewall beschreibt sich darin als „part of a whole new class of people in this country, people without roots“. Er arbeitet als „junior executive“ für „Consolidated Pneumatic Products, Inc.“, führt eine „gypsy existence“ und hängt trinkend in Bars herum. Bis er eines Tages neben einer toten Frau aufwacht und zwangsweise zum Ermittler wird. Am Ende bekommt er seine Sekretärin, ein irgendwie aufgezwungenes Happyend.

Hier zwei Passagen aus dem Roman, erstaunlich der Stil, in dem er die Anmachrituale in den Bars, die an einem „bleichen Gift“ nippenden Bargängerinnen, das nächtliche Wispern ihrer Nylons, die schwärzliche Farbe ihrer Lippenstifte und die halbgaren Verheißungen der Ehe beschreibt:

„Warren is a tight community. I was part of the new influx of postwar population, and a professional transient at that. The old part of town drew its skirts tightly around itself, talked about the dreadful habits of the ’new element,‘ and quietly raised its standard of living with the money we were bringing in. So I had battered myself into apathy with workouts at the Y, with sheaves of work I brought home from the office, with library books that I had never gotten around to reading before. When restlessness got its sharp fangs into me, I’d roam the Saturday bars. That is a forlorn pursuit, eying the tight-skirt little drabs in the neighborhood joints, or the enameled Vogue-like birds of prey in the dollar-a-cocktail lounges, nursing their pale poison during the five o’clock ritual of appraisal and rejection. The jukes hammer your head and your need is a sickness to be assuaged only by predictable shame.“

„During my five transient years I had come to learn that the more complex the civilization grows, the more violent are the effects of loneliness. I has learned why CPP, GE, DuPont, Alcoa, Ford, General Motors, Kodak and all the rest of them wanted us safely married. Still, there were a lot of us still single, minds honed keen by Sheffield, Towne, Stanford, Harvard Business School, MIT, and by day we made things run and move and grow. But by night we paced the neon sidewalks where nylon whispers on hips and ankles, and lipstick shows black when the light overhead is red … A few times I had reached the point where the act of marriage became a goal in itself, apart from any specific woman. Marriage to a faceless being who was nevertheless all too vivid from the neck down, who by warmth and closeness would still the gnaw of the blood.“

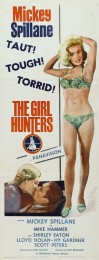

Mickey Spillane zeigt, wo der Hammer hängt

Mickey Spillane zeigt, wo der Hammer hängt

Mike Hammer ist da von anderem Kaliber. Er weiß zwar nicht, wie man Cognac buchstabiert, aber er kann ebenso gut zupacken wie sich selbst die Kante geben. In „The Girl Hunters“ (Die Mädchenjäger) hat Mickey Spillanes Held sieben Jahre damit zugebracht, sich saufend über den Verlust von Velda, seiner Sekretärin und Geliebten hinwegzutrösten. Als er erfährt, dass sie am Leben und in Schwierigkeiten ist, macht er eine – zumindest medizinisch erstaunliche – Schnellkur und ist innerhalb weniger Tage trocken. Strange enough, trinkt er in späteren Büchern weiter wie gehabt, von Alkoholismus oder einer entsprechenden Vergangenheit ist nie die Rede. „The Girl Hunters“ beginnt mit:

„They found me in the gutter … ‚Drunk‘, the cop said …“

Hammers alter Freund Pat Chambers, ein Detektiv, organisiert einen Arzt, der ihn untersucht. Der stellt fest:

„Typical alcohilic condition. From all external signs I’d say he isn’t too far from total. You know how they are. What can you do with them. They hit the road again as soon as you let them out of sight. They go back harder than ever once they’re off awhile.“

Aber, Wunder von Spillanes Gnaden, innerhalb von wenigen Tagen ist er trocken …

Spillanes „Kiss Me, Deadly“ übrigens war 1952 der erste Privatdetektivroman, der es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte. Weder Hammett noch Chandler oder Erle Stanley Gardner war das je gelungen. Auch in der Verfilmung von Robert Aldrich, 1955, erhielt sich der Satz: „Just give me a glass of bourbon, and leave me the bottle.“ Am Ende findet sich eine Mini-Atombombe in einem Kofferraum. Spillane bediente mit seinem rücksichtlosen, gegen Zwänge, Ängste und political correctness aufgebehrenden virilen Helden einen kulturellen Unterstrom. „Here is a man, who would not take it anymore …“, noch in Scorseses „Taxi Driver“ hören wir dieses Echo.

Spillanes „Kiss Me, Deadly“ übrigens war 1952 der erste Privatdetektivroman, der es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte. Weder Hammett noch Chandler oder Erle Stanley Gardner war das je gelungen. Auch in der Verfilmung von Robert Aldrich, 1955, erhielt sich der Satz: „Just give me a glass of bourbon, and leave me the bottle.“ Am Ende findet sich eine Mini-Atombombe in einem Kofferraum. Spillane bediente mit seinem rücksichtlosen, gegen Zwänge, Ängste und political correctness aufgebehrenden virilen Helden einen kulturellen Unterstrom. „Here is a man, who would not take it anymore …“, noch in Scorseses „Taxi Driver“ hören wir dieses Echo.

Spillane bereitete den kulturellen Boden für Vigilanten wie „Dirty Harry“, in „Venegance Is Mine“ (Die Rache ist mein) heißt es: „I loved to shoot killers. I couldn’t think of anything I’d rather do than shoot a killer and watch his blood trace a slimy path across the floor.“ – Und ebendort, über eine Lesbe: „She was another of those mannish things that breed in the half-light of the so-called aesthetical world.“

Im 2012 erschienenen, von Max Allan Collins restaurierten „verlorenen“ Spillane-Roman „Lady, Go Die“ (Titan Books, 2012) werden wir gleich zu Beginn auf die spezifische Mischung von Trank & Tat eingestimmt:

„Pulling the trigger had been easy. Living with it had been hard. Crazy rage got replaced with a joyless emptiness. No emotion, no feeling. I felt as dead as the one I’d shot.

I had evened the score for a friend but the cost had been high—a woman I loved was dead, and the bullet that sent the killer to hell had along the way punched a gaping hole in my soul. I tried to fill it with booze, or at least cauterize the damn thing, spending most of my evenings at Joe Mast’s joint, trying not to fall off a bar stool and usually failing. But it hadn’t worked. Nothing worked.

My best friend in the world, Pat Chambers, was a cop. We had been on the NYPD together, till my hot head got me assigned to a desk where I soon traded in my badge for a private license and a shingle that said, ‚Hammer Investigating Agency‘.

I couldn’t stay a cop. All those rules and regulations drove me bugs. I had a more direct method for dealing with the bastards that preyed upon society—I just killed their damn asses. Killed them in a way that was nice and legal. Self-defense, it’s called, and it catches in the craw of your typical self-righteous judge, but none of them and nobody else could do a damn thing about it. They couldn’t even take my license away. Because I knew just how to play it.“

Schon 1953 verneigte der weit bravere John D. MacDonald sich vor Spillane und gab ihm Platz in den Tagträumen des Kleinganoven Walter Varaki in „The Neon Jungle“ (1953):

„The bed lamp made a bright light on the book he was reading … It was the second time he was reading the book. He was reading faster than usual, so he would get to the place where Mike Hammer takes the big blonde up to his apartment. That Hammer! There was a guy knew how to live. They didn’t mess with him. Not twice, anyway. Ha had what it took with women. He wasn’t stuck in any two-bit grocery business … Walter Varaki slid into a more comfortable position and began to read hurriedly. He was Mike Hammer.“

Erzählungen, die solch eine Welt verdient

Erzählungen, die solch eine Welt verdient

„Mensch ohne Welt“, nannte der Kulturphilosoph Günter Anders den Schwebezustand nach dem Zweiten Weltkrieg (seine „Antiquiertheit des Menschen“ muss man, finde ich, alle zehn Jahre wieder lesen). Es „sind diejenigen, die gezwungen sind, innerhalb einer er Welt zu leben, die nicht die ihre ist; einer Welt, die, obwohl von ihnen in täglicher Arbeit erzeugt und in Gang gehalten, „nicht für sie gebaut“ (Morgenstern), nicht für sie da ist; innerhalb einer Welt, für die sie zwar gemeint, verwendet und „da“ sind, deren Standards, Abzweckungen, Sprache und Geschmack aber nicht die ihrigen, ihnen nicht vergönnt sind.“

Mit den Welterklärungen und -bewätigungen, die in den amerikanischen Pulps in den frühen 50ern angeboten wurden, beschäftigte sich Geoffrey O’Brien in seinem exzellenten „Hardboiled America. Lurid Paperbacks and the Masters of Noir“ (Expanded Edition, Da Capo 1997). Er stellte fest:

„The paperbacks tell of a dark world below the placid surface, a world whose inhabitants tend to be grasping, dissatisfied, emotionally twisted creatures. Here, all is not well; from the look of it, it could not be much worse … Worse yet, at the heart of it all, there is an implied lack of meaning. Unlike the settling of the West or the Second World War, the events transcribed by hardboiled fiction serve no particular purpose; they just happen. A nation gets the epic it deserves, and not necessarily the one it wants.”

Die Hölle in uns: Jim Thompson

Die Hölle in uns: Jim Thompson

Was die Welt verdiente – nicht unbedingt, dass die damaligen Leser das so auch wollten und goutierten, wie Willeford wurde er eher posthum bekannt – war Jim Thompson. Spätestens mit ihm war die herkömmliche Art von Kriminalliteratur, die auf dem gemäßigten Variieren des Immer-schon-Gültigen beruhte, Makulatur. „Savage Art“, betitelte Robert Polito die Biografie des mit 19 schon dem Alkohol verfallenen Radikal-Schriftstellers.

Während der Prohibition (siehe Teil II) arbeitete er als Hotelpage in Texas und finanzierte seinen exzessiven Lebensstil mit Alkoholschmuggel – unter anderem für Al Capone. Pro Woche soll bis zu 300 Dollar verdient haben, bei heutiger Kaufkraft wären das gute 3600 Dollar. Freilich erlebte er noch einige Abstürze und Zusammenbrüche, bis er ans Schreiben kam – und auch dabei ja keineswegs abstinent wurde. Alleine zwischen 1952 und 1954 produzierte Jim Thompson elf brillante Kriminalromane und zwei halbautobiographische Romane, von denen jeder auf seine Art dem Leser den Boden unter den Füßen wegzog.

In „Roughneck“ verliert der Erzähler seinen Job, die große Abwärtsspirale beginnt: „There would be no refuge from the coming terror. No familiar thing to cling to. Something would become nothing.“ Und weiter: „I had tried to do right, whenever and wherever I could. But right and wrong were so interwined in my mind as to be unidentifiable, and I had to create my own concepts of them.“

In „The Nothing Man“ sinniert der Journalist Clinton Brown:

„I have never been able to understand the high regard that leaders of dangerous missions have for sobriety. Sober, on challenges the fates; unsober, the fates cannot be bothered with you. While the drunk wanders unharmed amid six-lane traffic, a car swerves up on the sidewalk to pick off the sober man …

Take me, which you are doomed to do for some two hundred pages. Take me …“

Und dann tröstet sich der Held, indem er sich die Kante gibt:

„I took another stiff drink. The terrible sobriety-drunkness, with its terrible questions, began to fade. I slid back into the sideways world. This was the way it was, and the way it was was this.“

Ein Alkoholiker schaut auf sich selbst

Ein Alkoholiker schaut auf sich selbst

1950 schrieb Jim Thompson einen Artikel für das Männer-Magazin „SAGA“ mit dem Titel „An Alcoholic Looks at Himself“. Wie für viele, die sich das Trinken während der Prohibition angewöhnt hatten, war seine Toleranz für Hochprozentiges erstaunlich. Lange kam er gut damit klar, war auch nach heftigen Zechereien am nächsten Morgen fit, nur enge Freunde bekamen seine zunehmende Abhängigkeit mit. Viele seiner Charaktere machte er zu heftigen Trinkern und gab ihnen sein Verständnis der Lage mit. „Nüchtern haderst du mit deinem Schicksal, abgefüllt ist dein Schicksal dir egal.“ In „After Dark, My Sweet“ (übrigens grandios verfilmt mit Jason Patrick, DVD besorgen!) meint Kid Collins:

„Jemand der viel trinkt, hat auch viel Furcht. Da mag er sich noch so hart geben, innerlich hat er Angst. Hat zu viel Einbildungskraft. Alles ist hundertfach vergrößert in seiner Vorstellung und viel schlimmer gemacht als jede Realität.“

In seinem Roman „The Alcoholics“ von 1953 über ein Sanatorium in Los Angeles heißt es:

„Alcoholics can’t be frightened away from drinking. Their own fear of self, until they can recognize it fort he baseless and unreasonable thing it is, is much greater than their fear of anything else. No, you can’t frighten them …“

Nüchtern können sich Thompsons Protagonisten kaum ertragen. Clinton Brown beim Blicks ins leere Glas:

„Without whiskey, that circle in my mind began to dissolve, I ceased to move around it endlessly, and my vision turned inward. And while I caught only a glimpse of what lay there, that little was so bewildering and maddening – and frightful – that I could look no more …“

Jim Thompson phantasierte seine satirische Komödie „The Alcoholics“, die er aus seinen wiederkehrenden Besuchen in den Hygeia und Paradiese Valley „drying-out clinics“ in San Diego destillierte, als literarischen Durchbruch. Sein Verleger Arnold Hano: „His marketing theory was that there are forty million alcoholics, so I should sell forty million books.“ Das Cover zeigte einen sich an ein Bettgestell klammernden Mann im weißen Unterhemd, hinter ihm eine dralle Krankenschwester mit einer dicken Flasche im Arm. Auf der letzten Seite verschafft sich der Autor selbst einen Auftritt:

„We have a new patient, Doctor. I think you better see him.“

„Bad?“

„Pretty well into delirium. Beaten up, rolled, apparently … Couldn’t quite get his name. But he was babbling something about being a writer.“

Doctor Murphy cuckled grimly. „We’ll knock him out, wash him out, and get him back to work.“

„C-cats,“ sobbed the writer. „N‘ every damn one a lyric soprano …“

Doctor Murphy regarded him fondly. „A grade-A nut,“ he said. „A double-destilled screwball. Just the man to write a book about this place.“

Exkurs: Kiffen bis der Arzt kommt

Exkurs: Kiffen bis der Arzt kommt

Kurzer Stoffwechsel und ein kleiner Ausflug zu anderen Drogen dieser Zeit. Cornel Woolrich beschreibt als William Irish in „Phantom Lady“ (1942), was ein unschuldiges Mädchen bei einem Rendezvous mit einem bekifften Jazzmusiker erlebt:

„… She could see the mistrust starting to film his face, cloud it over. It was coming up fast, almost like a storm, behind his eyes. Behind it in turn was something more dangerous; stark, unreasoning fright, the fright of drug-hallucination, the fright that destroys those it fears … She’d had no experience with marihuana-addicts before; she’d heard the word, but to her it had no meaning. She had no way of knowing the inflaming effect it has on emotions such as suspicion, mistrust and fear, expanding them well beyond the explosion-point … She wasn’t talking to a man, she was talking to the after-effects of a narcotic.“

Chandler Philip Marlowe sah das lässiger, etwa in „The Little Sister“ (1949):

„Anybody can smoke reefers,“ I said. „If you’re dull and lonely and depressed and out of a job, they might be very attractive. But when you smoke them you get warped ideas and calloused emotions. And marihuana affects different people different ways. Some it makes very tough and some it just makes never-no-mind …“

1953 dann gibt es in John D. MacDonalds „The Neon Jungle“ eine Lektion im Jointrauchen:

„No, honey, you’re not doing it right. Look. Like this. You put the cigarette in the corner of the mouth. See? But you got to leave your lips a little open so air comes in along with the smoke. Then you suck the smoke and air right down deep into your lungs. That’s the kid! Come on. Again, now. That’s the way, honey.“

It was funny how fast it slowed the world down. She remembered how she could look at the speedometer and it saif eighty, but looking ahead she could see every crack and pebble of the pavement, and it was as if she could hear the tick and thump of every cylinder in the motor …

They’d ended up there, the four of them. Floating. The music was something that was new in the world. Notes like the slow ripple of silver cloth … Time went crazy. It would drag and then speed ahead. Teena floated … Fitz gave her another stick and she went far away then …

Ezekiel C. Gathings

Die Zehn-Cent-Pest und die Sittenwächter

Natürlich riefen all diese Grenzverletzungen die Sittenwächter auf den Plan. Etwa das „House Select Committee on Current Pornographic Materials“, auch bekannt als das Gathings Committee, ein Ausschuss des Repräsentantenhauses, der in den Jahren 1952 und 1953 aktiv war. Vorsitzender: der Abgeordnete Ezekiel C. Gathings, ein Demokrat aus Arkansas. Die Inhalte der Pulp-Hefte, der neuen Taschenbücher und auch der Comics besorgten ihn. Er fürchtete, dass all das junge Männer massenweise zu Vergewaltigern machen könnte. Im 1953 vorgelegten Bericht des Komitees wurde geschätzt, dass alleine monatlich 100 Millionen obszöne Comics in den USA verkauft würden und dass einer von zehn Amerikanern regelmäßig „Girlie Magazine“ lese.

Comics und Paperbacks, damals auch „die-Zehn-Cent-Pest“ genannt, propagierten laut Gathings „sexual deviations and perversions probably unfamiliar to the type of reader who now buys them“. Gemeint waren „homosexuality, lesbianism, and other sexual aberations”, aber auch eine andere Gefahr wurde gesehen: „Other paperbacks dwell at length on narcotics and in such a way as to present inducements for susceptible readers to become addicts out of sheer coriosity.“ David Hajdu weist in „The Ten-Cent Plague. The Great Comic-Book Scare and How It Changed America“ (2008) darauf hin, dass es schon 1949 an der St. Patrick’s Academy in Binghampton, New York, zur öffentlichen Verbrennung von Comics gekommen war, und berichtet:

Representative Gathings was troubled by the contents of the pulp literature, paperback books, and comic books he saw on local newsstands, worried that they would stimulate young people to commit rape. He therefore launched a Congressional investigation into the paperback book industry, becoming so zealous that he earned the mockery of some journalists.

The Committee began its investigation in 1952 and issued its report in 1953. The report alleged that 100 million obscene comic books were sold in the United States each month, that one in ten American men read girlie magazines, and that these were problems calling for censorship on the Federal level. The chief result of the report was to turn Gathings into a laughing stock.

Ezekiel C. Gathing initiierte Anhörungen in Sachen „unmoralischer, obszöner und anderweitig anstößiger Publikationen“, mit im Visier waren Comics und Pulps. Sein Komitee konzentrierte sich vornehmlich auf die „pulp novels“ mit ihren oft lasziven Titelbildern und auf „nudie magazines“ wie „Stag“.

Ezekiel C. Gathing initiierte Anhörungen in Sachen „unmoralischer, obszöner und anderweitig anstößiger Publikationen“, mit im Visier waren Comics und Pulps. Sein Komitee konzentrierte sich vornehmlich auf die „pulp novels“ mit ihren oft lasziven Titelbildern und auf „nudie magazines“ wie „Stag“.

Wie wir es zu lieben lernten, reagierte die Kultur auf solche Saubermannkampagnen durchaus subversiv. Gathings Kulturkampf inspirierte einige Aufmüpfige zur Gründung des Satire-Magazins „Mad“. Die erste Ausgabe kam im August 1952 an die Zeitungskioske und enthielt vier Comic-Geschichten, je aus dem Horror-, Science Fiction-, Krimi- und Westerngenre, sowie einige Kurzgeschichten, um die Postvorschriften zu erfüllen. „Mad“ war von Anfang an unerschrockener, erwachsener Spaß – ohne Angst, sich lächerlich zu machen, wenn man anderes lächerlich machte. „Beg pardon gents“, sagt das der Cowboy, wenn er den Saloon betritt, „Bartender! Lemme have a glass of … Milk!“ Auf einer seitengroßen Zeichnung zeigte Will Elder im „Mad“-Magazin Nr. 1 einen überfüllten Anhörungsaal mit Costello, Kefauver, Marylin Monroe, Frankenstein, Gangster- und Filmfiguren, Reportern, Comichelden und Abraham Lincoln.

Der Comiczeichner Alfonso „Al“ Williamson, 1952 als jüngster Zeichner Mitarbeiter beim Comicverlag E.C., meinte:

„It was a bad time to be weird. You were either a Communist or a juvenile delinquent.“

Joseph McCarthy, 1954

„Sind oder waren Sie Mitglied?“

Die Zeiten waren ernst, keine Frage. Eine „Armee der Phantome“, so der Filmwissenschaftler J. Hoberman, bedrohte die freie Welt. Die freiwillige Selbstzensur der Filmindustrie, der Hayes Code, funktionierte ziemlich umfänglich, wobei der Film Noir an allen Gitterstäben rüttelte:

„No picture shall be produced which will lower the moral standards of those who see it … Hence the sympathy of the audience should never be thrown to the side of crime, wrongdoing, evil or sin.“ In einer früheren Fassung dieser Selbstverpflichtung hatte es sogar geheißen: „Correct entertainment raises the whole standard of a nation.“

Und dann war da die Frage: „Are you now or have you ever been a Communist?“ – „Sind oder waren Sie Mitglied?“ Ende der 1940er Jahre stürzte sich das „Komitee für unamerikanische Umtriebe“ (House Committee on Un-American Activities, kurz HUAC) auf die vermeintliche kommunistische Propaganda aus Hollywood. Dies führte zu einer umfangreichen „Schwarzen Liste“ von linken und kommunistischen Filmschaffenden und zu einer regelrechten „Hexenjagd“, die manche Karriere beendete, manchen Menschen zerstörte – und manchen in den Alkoholismus stürzte.

Auch Jim Thompson stand wegen seiner vorübergehenden Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei auf einer solchen Liste. Obwohl er nie selbst dem HUAC angehörte, erhielt diese Zeit, angelehnt an den antikommunistischen Senator Joseph McCarthy aus Wisconsin die Bezeichnung McCarthy-Ära. Die öffentlichen, von Radio und Fernsehen und teils sogar in Kino- und Konzertsäle übertragenen Anhörungen folgten dem Modell der Kefauver-Anhörung des New Yorker Mobsters Frank Costello. Der Tennessee-Senator Estes Kefauver wurde 1950/51 durch seine erstmals „nationwide“ von Radio und Fernsehen übertragenen Anhörungen zum organisierten Verbrechen so populär, dass er eine Präsidentschaftskandidatur erwog. In New York wurden Einschaltquoten von 70 Prozent gemessen, Con Edison musste zusätzlich Strom bereitstellen, damit das Elektrizitätsnetz New Yorks nicht zusammenbrach. Die Zeitschrift „Life“ hielt fest:

„The week of March 12, 1951, will occupy a special place in history. Zhe U.S. and the world had never experienced anything like it. Never before had the attention of the nation been so completely riveted on a single matter. The Senate investigation into interstate crime was almost the sole subject of national conversation.“

Senator Jo McCarthy, der über Jahre täglich dem Alkohol zusprach, starb am 2. Mai 1957 an Leberzirrhose, ganze 48 Jahre alt. Von den 30.000 in der amerikanischen Filmindustrie beschäftigten wurden rund 300 Verbindungen zur Kommunistischen Partei nachgewiesen, und das meinte nicht Mitgliedschaft.

Sterling Hayden

Ein Trinkspruch mit Sterling Hayden

Einem der für mich persönlich eindrucksvollsten Beispiele der Verwüstungen der McCarthy-Ära, das ich seitdem nie wieder vergessen konnte, begegnete ich in einem Dokumentarfilm des „Filmkritik“-Autors Wolf-Eckard Bühler von 1983 über den HUAC-Singvogel Sterling Hayden, der diesen Verrat an sich ein Leben lang bitterlich und selbstverachtend bereute. In „Pharos of Chaos“ sitzt dieser ehemals erfolgreiche Schauspieler, inzwischen in seinen Siebzigern, in Aussehen und Habitus ein biblischer Prophet, auf seinem Hausboot in Frankreich und redet mit einer Klarheit über die tiefen Dinge des Lebens, dass einem die Spucke wegbleibt. Vier Tage Zeit hatte damals das Filmteam für den Dreh, Hayden war keine Minute nüchtern. Und das war gut so.

Wir wissen: In vino veritas, die gelockerte Zunge als Sprachrohr der großen Wahrheiten. Mehr als ein Dutzend Boote und Schiffe hatte Hayden im Laufe seines Lebens besessen, hunderte Stunden Analyse gemacht, ein Entwurzelter, ein großer Schauspieler (etwa in „Johnny Guitar“), der mit Hollywood brach. Aus dieser Zeit erinnerlich Sterling Haydens Hauptrolle als Dix Handley in der John-Huston-Verfilmung von W.R. Burnetts „Asphaltdschungel“. Eine linkshändige Form menschlicher Bemühungen sei die Kriminalität, sagt darin der Rechtsanwalt Alonzo D. Emmerich (Louis Calhern).

„Crime is but a left-handed form of human endeavor.“

– Wenn das kein Trinkspruch für unsere Theke ist.

Fortsetzung folgt: mit Charles Willeford, Chester Himes, Georges Simenon, Patricia Highsmith u.v.a.

Hier geht es zu Teil I, Teil II und Teil III.

Alf Mayer

Foto Murrow: wikimedia commons, gemeinfrei. Cognac: wikimeddia commons public domain.