Kurzbesprechungen von fiction – Joachim Feldmann (JF), Günther Grosser (gg), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum) und Thomas Wörtche (TW) über:

Taylor Brown: Maybelline

Hallie Ephron: Hüte deine Zunge

Reto Gloor: Matter

Stephen Greenall: Winter Traffic

Robert Harris: Vergeltung

Doug Johnstone: Der Bruch

Dominique Manotti: Marseille. 73

Tara Moss: Die Jägerin

George Orwell: 1984

Andreas Pflüger: Geblendet

Leonardo Sciascia: Ein Sizilianer von festen Prinzipien

Peter Terrin: Blanko

Christoph Wortberg: Trauma. Kein Entkommen

Komplex und virtuos

(rum) Stephen Greenall macht es einem nicht unbedingt leicht. Sein Roman ist erstmal spröde und anstrengend, sprachlich gelegentlich etwas manieriert. Es dauert, bis sich das anfängliche Dickicht etwas lichtet, bis sich aus den Dialogfetzen und kurzen Szenen herausschält, wer da wohin gehört und wer mit wem verbandelt ist, zumal Greenalls Protagonist, der abgehalfterte Sergeant Mick Rawson, ein Mann mit vielen Namen ist und der Autor einem da kein Stück entgegen kommt. Stattdessen legt er in einer vitalen Erzählung, in der Geschichten und Figuren auf- und wieder abtauchen, sich kreuzen oder parallel laufen, Spuren aus, anhand derer man sich die Verbindungen zusammenpuzzeln muss. „Zeit. Ist sie körnig oder kontinuierlich?“, fragt Rawsons zugekokster Kollege. Sie ist wohl, schaut man auf Greenalls Roman der rückwärts nummerierten Kapitel, beides und noch einiges mehr: Sprunghaft, mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet und in der Lage, die Richtung zu ändern, um ein Detail nachzuschieben, etwas Vorgeschichte einzubauen in dieser Erzählung über einen korrupten, drogenabhängigen, spielsüchtigen Polizisten mit stattlichen Schulden und Kontakten in die Unterwelt, einer, der Polizeiarbeit nach eigenen Regeln erledigt. Doch Rawson droht endgültig von der Vergangenheit überrollt zu werden und will deshalb mit einem Coup aussteigen. Seine ehrgeizige Kollegin Karen Millar ist ihm auf den Fersen, vor allem aber hat jemand seine Schulden gekauft, Leute, „die mehr Einfluss haben, als die Brandung aufs Ufer“, wie der langjährige Buchhalter seines Vertrauens es formuliert.

Was zu Beginn etwas Mühe kostet, also sich die Geschichte aus zahlreichen Erzählsplittern zusammen zu schieben, zu sehen, wie sie angelegt und gearbeitet ist, macht zunehmend Spaß, zumal die Szenen selbst alles andere als spröde sind, sondern zupackend, bissig, lakonisch und anspielungsreich. Greenall erzählt in Winter Traffic eine komplexe Geschichte komplex und virtuos dazu, ein Roman, auf dessen Fortsetzung man gespannt sein darf. – Siehe auch das Interview von Alf Mayer: Australische Dreieinigkeit: Tradie, Truck & Hund. Oder: Charakter (+Zeit) = Schicksal. Und in dieser Ausgabe nebenan: Greenall lesen (1) & (2) von Markus Pohlmeyer und Alf Mayer.

Stephen Greenall: Winter Traffic (2017). Aus dem Englischen von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Edition Thomas Wörtche, Berlin 2020. 493 Seiten, 16,95 Euro.

Country Noir um Schwarzbrenner und Mörder

(hpe) Der 38-jährige Taylor Brown, der seit 2016 vier Romane veröffentlicht hat, zählt zu den Shootingstars der aktuellen Literatur in den USA. Sein dritter Roman »Gods of Howl Mountain« ist der erste, der auf Deutsch vorliegt. Maybelline heißt er auf Deutsch. Er spielt in den frühen Fünfzigerjahren und erzählt von Rory Docherty, der mit einem Bein weniger aus dem Koreakrieg in die Berge von North Carolina zurückgekehrt ist. Er ist Anfang 20 und lebt wieder bei seiner Grossmutter, bei der er aufgewachsen ist. Die Menschen am Howl Mountain leben vom Schwarzbrennen. Rory liefert mit seinem 1940er Ford Coupé, das mit einem leistungsstarken Krankenwagenmotor aufgemotzt ist, den illegalen Whisky an Bars und Bordelle im Tal. Verfolger auf den Landstrassen, ob Staatsmacht oder Konkurrenten, hängt er locker ab. Seine Maschine nennt Rory Maybelline, und Maybelline heisst auch seine – relativ junge – Oma, genannt Granny May. Die Ex-Prostituierte hilft als eine Art Kräuterhexe den Menschen in der Gegen bei allerlei Leiden.

Brown zeichnet ein stimmungsvolles Bild der Gegend. Und der Schwarzbrennersippe, die den Berg beherrscht, mit dem lokalen Sheriff kungelt und von eifrigen Bundesbeamten gejagt wird. Etliche Szenen wirken eher anekdotisch eingestreut, als dass sie dem eigentlichen Plot dienen – etwa ein Stock-Car-Rennen oder ein Prediger, der mit Klapperschlangen hantiert. Aber sie tragen wesentlich zur Stimmung dieses Country-Noirs bei, der sich auch sprachlich von gängigen Krimis abhebt. Zwischendurch wirkt Browns Bemühen, »richtige Literatur« zu machen, allerdings ein bisschen zu angestrengt. Übers Ganze ist »Maybelline« aber durchaus eine stimmige Geschichte. Neben dem illegalen Schnapsvertrieb und der Sehnsucht nach einer Freundin beschäftigt Rory vor allem das Schicksal seiner Mutter. Als sie noch sehr jung mir Rory schwanger war, wurde ihr Freund ermordet. Sie überlebte den brutalen Überfall, bei dem sie dem Angreifer ein Auge ausstach. Doch sie hat seither kein Wort mehr gesprochen und lebt in einer psychiatrischen Anstalt. Rory will den Täter, der seit rund zwanzig Jahren einäugig sein muss, finden. Das Resultat seiner Nachforschungen ist für ihn und seine Oma überraschend. Gleichzeitig eskaliert die Jagd der Bundesagenten auf die Schwarzbrenner zu einem gröberen Feuergefecht am Howl Mountain.

Taylor Browns »Maybelline« erinnert in manchem an die genialen Bull-Mountain-Romane von Brian Panowich (Deutsch bei Suhrkamp), auch wenn diese über fünfzig Jahre später spielen. An Panowichs Bull Mountain in Georgia hatten die früheren Schwarzbrenner zunächst auf Marihuana umgestellt und betreiben inzwischen Meth-Labors. Am Howl Mountain zeichnet sich ebenfalls eine Verlagerung des Geschäftsgebiets ab: Wenn Granny May das Kommando übernimmt, will sie statt auf Alkohol auf das Kraut setzen, das sie selber gerne raucht.

Taylor Brown: Maybelline (Gods of Howl Mountain, 2018). Aus dem Englischen von Susanna Mende. Polar Verlag, Stuttgart 2021. 412 Seiten, 14 Euro.

Diamant-Klasse Koh-i-Noor

(AM) Wir Kritiker sind verwöhnt. Für uns existiert eine Hardcover-Welt, die viele normale Leser nur ausnahmsweise betreten. Sie lernen Autoren dann kennen, wenn sie im Taschenbuch erscheinen – fast jede Lesesozialisation hat damit begonnen, für viele ist und bleibt es die einzig erschwingliche Art des Lesens. Deshalb denke ich oft: Verachtet mir die Taschenbuchausgaben nicht, auch wenn die Rezensionskarawane schon längst weitergezog.

Die Welt, von dieser Perspektive aus betrachtet, ist eine andere als die der Feuilletons. Fanfare deshalb für ein Großereignis: Geblendet, der dritte Band der Jenny-Aaron-Trilogie von Andreas Pflüger liegt jetzt als Taschenbuch vor. Das ist in der Tat ein Meilenstein.

Ein wirklicher Thriller im ursprünglichen Verständnis, das bedeutet Feinmechanik vom Schwierigsten, daher ist es ein ziemlich aus der Mode gekommenes Romanhandwerk. Es gibt schlicht nicht genügend Uhrmacher – oder Autoren, die sich eine solche Arbeit machen, wo man doch über ein- oder zweipersonale Befindlichkeit und ein paar eingestreute Rückblenden auch ein Buch vollkriegt. Man muss ein sehr guter Autor sein, perfektionistisch, mit Auge für die kleinsten Details, die Schönheit der Nebensachen und die Mechanik der Federkräfte, mit Sinn für Psyche und Physis seiner Figuren und ihrer interaktiven Kräfte, man muss ständig die haushohen Klippen der Klischees zu umsteuern wissen und – am wichtigsten – eine Geschichte zu erzählen haben, die mehr als nur packt. Thriller, das ist die spannendste Art der Literatur, die es gibt.

Deshalb gibt es sie so selten.

Deshalb kehre ich lieber immer wieder zu Adam Hall zurück (mein Porträt „Sinnesabenteuer“ hier), einem Meister des Situativen. Oder eben, moderner: zu Pflüger, dem besten lebenden Thriller-Autor der Welt. Dies, weil bei ihm Plot und Dialoge funkeln, jeder Satz Klavierdraht, die Geschichten geschliffen wie Diamanten, und zwar Kronjuwelen-Klasse: Koh-i-Noor. 108,93 Karat. Beträchtlicher literarischer Mehrwert kommt hinzu. Pflüger liebt expressionistische Lyriker ebenso wie Mangas und Actionfilme, holt Victor Hugo ins 21. Jahrhundert. Endgültig Niemals Geblendet heißen seine Thriller mit der blinden Elitepolizistin Jenny Aaron in Reihenfolge. Aaron gehört zu einer nur „Die Abteilung“ genannten Sondereinheit, der Bad Bank der deutschen Polizei- und Sicherheitsorgane, die „dorthin geht, wo der Einsatz anderer Kräfte nicht zielführend wäre“ und in Berlin Mitte als „Institut für Gesellschaftsanalyse“ vier Stockwerke belegt. (Ja, Humor, saukomischen sogar, hat Pflüger auch.)

Aaron ist eine Heldin, die an ihrer Blindheit wächst und uns die Welt ganz anders sehen lässt. Eine Heldin, die stärker als viele ist, weil sie nach dem Bushidō lebt, dem Ehrenkodex der Samurai. Eine Heldin, die eines Tages vielleicht wieder sehen kann, dazu aber jeden Adrenalinschub in ihrem Körper vermeiden müsste – alle Gefahr und Aktion also. Natürlich aber türmt sich Gefahr auf Gefahr und Aktion auf Aktion, und dann begegnet sie einer Frau, die als Kämpferin noch stärker ist als sie. Sozusagen ihrer bösen Schwester. Ihrem dunklen Spiegel. Das Ende von „Endgültig“ ist schlicht feuerwerkswürdig und entlässt eine der bemerkenswertesten Romanfiguren der letzten Dekade in den literarischen Olymp. Jenny Aaron wird bleiben, als Figur. So wie Philip Marlowe.

Andreas Pflüger: Geblendet. Suhrkamp Verlag, Berlin 2021 (HC 2019). Taschenbuch, 508 Seiten, 11 Euro.

– : Niemals. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019 (HC 2017). TB, 475 Seiten, 10 Euro.

– : Endgültig. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017 (HC 2016). TB, 459 Seiten, 10 Euro.

Ein Fall von Verpuffung

(TW) Sinnvoll sind historische Romane vornehmlich dann, wenn sie mit ihrem Gegenstand irgendetwas machen – neue Aspekte in ihrem Zeitabschnitt finden, eine originelle Perspektive entwickeln, irgendetwas über die Zeit sagen, was man nur literarisch sagen oder was andere Optionen mehr sein könnten. Relativ fahle oder langweilige Gebilde sind sie, wenn sie bloß irgendeine Geschichte um ein paar historische Fakten herumbauen oder mehr oder weniger bekannte Fakten mit einer banalen Geschichte „interessant“ machen wollen. Robert Harris‚ Vergeltung leidet gleich an beiden Pferdefüßen. Die Story: Im Spätherbst 1944 starten die Deutschen ihre V2 zunehmend aus Holland, weil Peenemünde als Basis zunehmend von der alliierten Luftwaffe ausgeschaltet ist. Zudem haben sie mobile Abschussrampen entwickelt, die Gegenschläge schwierig machen. Die Brits haben dennoch eine relativ simple, wenn auch rechenaufwändige Methode entwickelt, dennoch die Standorte der V2 in einem schmalen Zeitfenster zu erwischen. Zwei Protagonisten – Section Officer A.V. Caton-Walsh von der WAAF (Women´s Auxiliary Air Force), die gerade in London beinahe von einer V2 getroffen wäre, und der deutsche Raketentechniker Dr. Rudi Graf, ein Protegé von SS-Sturmbannführer Wernher von Braun, der die mobilen Abschussrampen überwacht, geraten in allerlei Verwicklungen – der erotischen, geheimdienstlichen und sonstig militärischen Art, nebst ein wenig holländischem Widerstand, mittelböser deutscher Wehrmacht und arg böser SS resp. Gestapo und ein netter Verräterich darf auch nicht fehlen. Der routinierte Algorithmus dieser Art Narrative rumpelt so vor sich hin, und die Hoffnung auf einen genialen oder von mir aus nur ein bisschen raffinierten Twist schwindet Seite für Seite. Historischer Mehrwert ist auch nicht auszumachen. Vielleicht wollte Harris ja auch ein wenig den Mythos Wernher von Braun demontieren – aber der ist längst demontiert, wenn er denn je, außer in den Köpfen raumfahrtbegeisterter Nerds, existiert hat. Fazit: Ratlos.

Robert Harris: Vergeltung (V2). Deutsch von Wolfgang Müller. Heyne Verlag, München 2020. Hardcover, 368 Seiten, 22 Euro.

Ein Schwergewicht

(TW) Ein ganz anderes Kaliber ist Leonardo Sciascia. Die Edition Converso hat ihm ein sehr schönes, mit viel sinnvollem Material (ein biographischer Essay von Maike Albath, einer Hommage von Santo Piazzese und eine Einführung von Monika Lustig) gespicktes, schön hergestelltes Bändchen gewidmet: Ein Sizilianer von festen Prinzipien (dt. von Monika Lustig, basierend auf einer Übersetzung von Michael Kraus). Die beiden Texte von Sciascia, „Tod des Inquisitors“ und „Der Mann mit der Sturmmaske“ drehen sich beide um moralische Integrität, um Folter und Inquisition und um Menschenwürde, also um die Kernthemen von Sciascias Gesamtwerk, das ja weit mehr als seine bei uns bekanntesten Bücher, „Der Tag der Eule“ (1961) und „Die Affäre Moro“ (1978) ist. Besonders beeindruckend ist der „historische Essay“ „Tod des Inquistors“ (1964), eine Episode aus dem 17. Jahrhundert. 1657 hatte der der Häresie angeklagte Augustinermönch Frau Diego La Matina während einer Foltersession seinen Peiniger, den Inquisitor Juan López de Cisneros, mit einer aufgebrochenen Handschelle erschlagen. Sciascia rekonstruiert den darauffolgenden Prozess und vor allem die ritualisierte Hinrichtung La Matinas aus den diversesten Quellen der Zeit und auch aus Legenden und Mythen, die sich späterhin um den tapferen Mönch gesponnen haben. Welcher Art die Ketzerei gewesen sein soll, wird zunehmend unklar, deutlich aber wird der Wille der Inquisition Macht über Menschen auszuüben, und eben als deren ultima ratio brutalste Gewalt. Was das pure historische Skandalon aber transzendiert, ist Sciascias literarische Analyse der Mechanismen institutionalisierter Gewalt, der perfide Zynismus der Herrschenden, das Primat rohester Ideologie gegenüber jeder Art inhaltlicher Begründbarkeit. Das bildet auch die Klammer zu „Der Mann mit der Sturmmaske“, eine Episode aus der Zeit der Pinochet-Diktatur in Chile. Der Maskenmann ist ein Denunziant, der für die Junta ehemalige Genossen identifiziert und damit zum Tode verurteilt. Was er nicht weiß: Die Schergen der Militärs wissen schon längst über seine Ex-Freunde Bescheid, sie zerstören ihn mit ihrem Manöver vollständig und als er sich, anscheinend reuig, mit einer Gegendenunziation an die katholische Kirche wendet, durchschaut die seinen Opportunismus und jagt ihn vom Hof, worauf er von den Militärs massakriert wird. Sciascia braucht genau neun Seiten seiner stets eleganten, stets leicht ironischen Prosa um dieses komplexe Gebilde menschlicher Niedertracht auszuloten, das natürlich auch nicht bloß historisch ist, sondern eine Toxikologie von Macht und Unterdrückung und moralischer Prinzipienlosigkeit in paradigmatischer Gültigkeit präzise beschreibt. Sciascia beschreibt sich, cum grano salis, in diesen brillanten Texten selbst: Unangepasst, häretisch – als Tugend verstanden – und als prinzipientreu humanistisch. Ein literarisches, politisches und moralisches Schwergewicht.

Leonardo Sciascia: Ein Sizilianer von festen Prinzipien. – Tod des Inquisitors und Der Mann mit der Sturmmaske. (Morte dell’Inquisitore, 1964; L’uomo dal passamontagna, 1985). Aus dem Italienischen von Monika Lustig, unter Verwendung einer Übersetzung von Michael Kraus. Edition Converso, Bad Herrenalb 2021. Hardcover, 192 Seiten, 23 Euro. – Ein Textauszug und eine Einführung von Monika Lustig hier, Notizen von Felix Hofmann zu Sciascia bei uns hier.

Funktioniert immer noch

(TW) Empfehlenswert spannend ist eine Neu-Lektüre von George Orwells 1984 (dt. von Jan Strümpel, Anaconda). Ob sich eine Neuübersetzung wirklich aufdrängt oder nicht, ist an der Stelle egal, wichtig ist eher, dass dieser Klassiker wieder als Kontrastmittel Aufmerksamkeit verdient hat. Dystopien sind gerade das Thema à la mode, und es ist schon interessant zu sehen, wie sie im Gegensatz zu Orwells Hammer zu literarischem Kleingeld geschrumpft sind. Der Unterschied ist deutlich: Viele der heutigen Dystopielein rechnen einfach ein paar Trends, die eh deutlich zu sehen sind, hoch: Umwelt, Klima, neu reingekommen: Pandemien (naja, so neu nun auch wieder nicht), Stromausfall, Wassernot, Überwachung, Social Scoring und so weiter (wenig Atomkrieg, gerade, nu), garniert mit ein paar Protagonisten, die mit den jeweiligen Katastrophen im Handgemenge liegen. Ausnahmen wie Max Annas´ „Finsterwalde“ und ein paar andere bestätigen die Regel. Das generiert sicherlich die üblichen abscheulichen Rezeptionssprachspiele: „ein Buch, das zum Nachdenken anregt“ oder „erschreckend“, so als ob man zum ersten Mal von den Folgen des Klimawandels hören würde, und schafft das gute Gewissen, immer schon auf der warnenden Seite gewesen zu sein resp. zu sein.

Insofern ist es – paradoxerweise – eine Qualität, dass 1984 kein „guter Roman“ ist, wie ja auch immer wieder kritisch angemerkt wurde. Das Buch ist ein gewaltiges Gedankenexperiment, eine monströse Vision, die zwar ihre Quellen im Stalinismus und Nationalsozialismus hatte, aber viel weiter geht. Es geht um inhaltlich/ideologisch absolut leere Macht, autotelische Macht, die sich systemisch zu einer Hegemonialstruktur verfestigt hat, die keine Ziele und Zwecke mehr kennt und bei der noch nicht einmal mehr individuelle Profiteure zu identifizieren sind. Selbst die letzten Akte von Subversion (Sex, der den Namen verdient, „Widerstand“) sind integraler Teil des Systems, weil sie schon längst als solche eingepreist sind, und von den Algorithmen des Machterhalts – auch wenn Orwell diesen Terminus nicht benutzt, aber darum geht es letztendlich in dem Buch – mitberechnet werden. Ein solcher Wurf braucht keine Romanhandlung im engeren Sinn, keinen stringenten Plot, keine „Figurenzeichnung“, keine Identifikationsmöglichkeiten, keine Intrigen und Machinationen, um zu funktionieren. Kein Mensch wird jedoch bestreiten, dass 1984 funktioniert hat und immer noch funktioniert, gerade weil es die Erzählkonventionen des 19. Jahrhunderts vermeidet, deren untote Wiedergängerhaftigkeit es schafft, Dystopien heute so zu inszenieren, wie einen Kriminalroman des Golden Age, siehe oben. Weil 1984 kein „guter Roman“ ist, ist es ein gewaltiges Stück Weltliteratur. Wie gesagt, Re-Reading lohnt sich. Demnächst an dieser Stelle: „Animal Farm“.

George Orwell: 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949). Übersetzt von Jan Strümpel. Anaconda, München 2021. 400 Seiten, 6,95 Euro.

Gut für Überraschungen

(gg) Noch sind sie weit von der Auflösung des Falles entfernt, da finden Emily und ihre Mutter ein Kleidungsstück mit vielen eingenähten Innentaschen, Haken und Filzlaschen, in dem man ganz offensichtlich eine Menge unterbringen kann, an dem man später, ans Licht gebracht, viel Freude haben kann. Wie dieser clevere Diebesmantel funktioniert auch der Roman Hüte deine Zunge von Hallie Ephron: Überall stecken Überraschungen. Emily betreibt in einem beschaulichen Teil New Englands einen Service als professionelle Aufräumerin. Sie entrümpelt, schmeißt weg, qualifiziert, verkauft. Im Lager von Mrs. Murphys eben verstorbenem Ehemann stößt sie auf eine merkwürdige, wohl zusammenstibitzte Sammlung antiquarischer Bücher und Landkarten, dann auf eine Leiche, schließlich überschlägt sich alles und die arme Emily kommt vor lauter Verdächtigen, inklusive des eigenen Ehemannes, kaum noch zum Durchatmen.

Die 72jährige Hallie Ephron ist Sproß einer großen US-amerikanischen Schriftsteller-Familie, Vater Henry und Mutter Phoebe schrieben in den Vierziger und Fünfziger Jahren zusammen zahlreiche Drehbücher für Hollywoodfilme , ihre Töchter Nora, Delia, Amy und Hallie machten seit den Achtzigern da nahtlos weiter und lieferten ebenfalls eine beachtliche Anzahl von Filmscripts. Am berühmtesten wurde Nora mit Drehbüchern für Filme wie „Silkwood“, „Schlaflos in Seattle“ oder „Harry und Sally“.

Hallie selber kann zwölf Kriminalromane und eine Reihe von Ratgebern vorweisen. Ihr Verfahren ist einfach aber wirkungsvoll: nette Leute hier, zwielichtige dort, ein, zwei Verbrechen und vor allen Dingen zahllose falsche Fährten. Am Ende kriegt sie die vielen Fäden kaum wieder zusammen, muss Plausibilität und Glaubwürdigkeit fahren lassen, und wir schütteln den Kopf vor lauter Zufällen. Das ist alles recht betulich und diese ewig beschäftigten Leute mit ihren BMWs und Volvos und ihrem kuriosen Sammeltick können einem gehörig auf die Nerven gehen, aber wir wollen dann natürlich doch wissen, wer´s war.

Hallie Ephron: Hüte deine Zunge (Careful What You Wish For, 2019). Deutsch von Michaela Meßner. Insel Verlag, Berlin 2021. 318 Seiten, 10 Euro.

Erkundung des Irrationalen

(rum) Der flämische Autor Peter Terrin ist Spezialist für klaustrophische Szenarien, beklemmende, extrem ungemütliche Kammerspiele. In seinem im Original bereits 2003 erschienenen Roman Blanko wird das Leben von Viktor kräftig durchgeschüttelt, als seine Frau bei einem brutalen Überfall ums Leben kommt. Er muss nicht nur mit dem Verlust klarkommen, sondern sich auch alleine um den gemeinsamen zehnjährigen Sohn Igor kümmern. Und das gerät rasch ziemlich außer Kontrolle.

Das wirkt zunächst noch harmlos. Er bringt ihn mit dem Taxi zur Schule und holt ihn auch wieder ab. Man weiß ja nie. Zum Geburtstag schenkt er ihm ein Springmesser – mit dem er sich notfalls verteidigen kann. Und er beschattet Igors Klassenlehrer, weil der ihm irgendwie komisch vorkommt. Als Igor schließlich wegen einiger Vorfälle der Schule verwiesen wird, kommt das Viktor nur entgegen. Daheim kann er schließlich am besten auf den Jungen aufpassen. Er lässt die Fenster vergittern – obwohl sie im fünften Stock wohnen. Eine Sicherheitstür soll Einbrecher stoppen, das Zimmer seines Sohnes, der das alles erträgt und zwangsläufig mitmacht, überwacht er zusätzlich per Video. Viktor selbst arbeitet derweil von zuhause aus, untersucht als Zellbiologe Anomalien von Zellproben, die ihm das Umweltministerium liefert. Über die Herkunft des Materials erfährt er nichts. Aber er findet Anomalien, was ihn in dem Glauben bestärkt, dass das Draußen feindlich ist.

Der 1968 geborene Terrin versteht es, das Absurde einer Situation herauszukitzeln, es immer weiter zuzuspitzen und dabei erzählerisch so gut einzubetten, dass es einer inneren Logik zu folgen scheint. Und welchen Ideen Viktor da nach und nach verfällt, ist so beachtlich, wie tragisch. Dabei glaubt Viktor tatsächlich, seinen Sohn am besten zu schützen, indem er ihn abschottet. Dass das nicht gut ausgehen kann, versteht sich von selbst. Terrin ist, wenngleich er diese trockene, kühle Komik wunderbar beherrscht, kein Mann für Happy-Ends, denn die würden die Glaubwürdigkeit seiner erzählerischen Erkundung seelischer Abgründe massiv untergraben.

Nun könnte man Terrins Roman als zynischen, provokanten Kommentar zu gelegentlich übers Ziel hinausschießender, elterlicher Fürsorge lesen, etwa wenn Viktor jeden Morgen von innen an den Gitterstäben ruckelt und seinem Sohn mit einem Lächeln versichert, sie beide seien in dieser Wohnung absolut sicher. Viel mehr aber lotet Terrin hier, wie schon in seinem Roman „Der Wachmann“, die Macht des Irrationalen aus, das in einer unübersichtlich gewordenen Welt rasant Boden gut macht. Seinem Protragonisten kommt durch einen Bruch im vermeintlich stabilen Alltagsgefüge der Bezug zur Welt abhanden. Er richtet sich in einer winzigen, dafür perfekt kontrollierbaren Einheit ein und merkt gar nicht, wie rasch ihm Realität und Kontrolle entgleiten.

Peter Terrin: Blanko. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Liebeskind-Verlag, München 2021. 206 Seiten, 20 Euro.

Hardboiled-Detektivroman mit feministischer Note

(hpe) Die in Kanada geborene Tara Moss ist eine interessante Autorin, die auf Deutsch erst jetzt zu entdecken ist. Sie hat in Australien, wo sie auch als Journalistin und Moderatorin für das Fernsehen arbeitete, in den letzten zwanzig Jahren mehr als ein Dutzend Bücher veröffentlicht: zwei Krimi-Serien mit Frauen als Hauptfiguren sowie ein Sachbuch über Frauen in der Literatur und ein Ratgeber für Mädchen und junge Frauen. Die Jägerin, der erste Band ihrer neuen Romanserie mit der Privatermittlerin Billie Walker in Sydney in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Die Geschichte, schreibt Moss in einer Nachbemerkung, sei eine Mischung »aus Familiengeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, meiner Faszination für die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts und der Nachkriegsgeschichte der Frauen, meiner Liebe zu den harten Krimis noirs aus dieser Zeit, meiner Liebe zu Action und zu den großen Frauen, die dieser Zeit ihren Stempel aufgedrückt haben«.

Der Krieg ist allgegenwärtig in diesem Kriminalroman. Auf der einen Seite stehen die Erinnerungen von Billie Walker, die als Journalistin in Europa war und dort den Mann, denn sie liebte, verloren hat. Zurück in Sydney hat sie die Detektei ihres verstorbenen Vaters übernommen. Australische Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind, drängen nun zurück in Jobs, die in der Zwischenzeit von Frauen übernommen worden waren.

Billie Walkers aktueller Fall scheint einfach zu sein: Ein Siebzehnjähriger aus einer aus Deutschland geflohenen Familie ist verschwunden. Zusammen mit ihrem Assistenten Samuel Baker beginnt sie mit Befragungen und Nachforschungen. Die Spuren führen zu einem Auktionshaus, in dem edler Schmuck, Kunst und Antiquitäten unter den Hammer kommen. Da spielt wieder der Krieg in die Geschichte hinein. Und Billie Walker wird brutal bedroht.

Tara Moss weist auf die umfangreichen Recherchen für den Roman hin. Die spürt man bei der Lektüre durch interessante Details, doch sie führen vor allem am Anfang auch zu etwas langatmigen Beschreibungen. Doch dann nimmt die Geschichte mit zunehmender Spannung und Action bald Tempo auf. So wird daraus eine gekonnt erzählte feministische Variante des klassischen Hardboiled-Privatdetektivromans. Dabei geht es auch um Kriegsverbrechen, und da viele politische und gesellschaftliche Themen angesprochen werden, zeichnet der Krimi ein stimmiges Zeitbild.

Tara Moss: Die Jägerin (Dead Man Switch [außerhalb Australiens: The War Widow], 2019). Aus dem Englischen von Wolfgang Thon. Aufbau Verlag, Berlin 2021. 404 Seiten, 9,99 Euro

Ästhetik der sachlichen Kargheit

(TW) Rassismus und Polizeigewalt sind eng verzahnt. Das zeigen die aktuellen Diskussionen in Deutschland und den USA und, in diesem Moment, in Frankreich. Aber natürlich ist dieser Zusammenhang nicht neu, sondern hat bekanntlich eine beklagenswerte Kontinuität. In ihrem Roman Marseille.73 dekliniert Dominique Manotti am Beispiel der südfranzösischen Metropole, genau datiert von „Mittwoch, 15. August“ bis „Montag, 8. Oktober“ 1973 eine solche Konstellation, basierend auf realen Ereignissen, durch: Im Mittelpunkt steht der Mord an einem jungen Algerier namens Malek, eine Art drive by shooting. Die verschiedenen Polizeieinheiten der Stadt scheinen kein großes Interesse an der Aufklärung zu haben. Zusammen mit einer genauso zögerlichen Justiz verzögern, verschleppen und verharmlosen sie das Verbrechen. Nur ein Team der „Brigade Criminelle“ der Landespolizei, der „Direction nationale de la police judiciaire“, bestehend aus Commissaire Daquin und seinen beiden Inspektoren Grimbert und Delmas, die wir schon aus Manottis Roman „Schwarzes Gold“ kennen, versuchen sauber zu arbeiten. Notfalls auch gegen den Widerstand des eigenen Chefs. Sie sind Manottis Helden in einem ungeheuren Sumpf aus Korruption, organisiertem Verbrechen und rechtsextremistischer Formationen, denn der „Front National“ gewinnt allmählich an Kontur.

Die Stimmung in Marseille ist eh aufgeladen. Weiße Franzosen und Menschen aus dem Maghreb stehen sich feindselig gegenüber, nachdem ein Busfahrer von einem wohl geisteskranken algerischen Immigranten ermordet worden war. Eine ganze rassistische Mordserie bricht über die Stadt herein. Der erschossene Teenager Malek ist nur ein Fall unter vielen, aber eben der Fall, an dem sich beweisen lässt, wer die Täter mit welchen Motiven waren.

Manotti klambüsert kleinteilig die politische Situation auseinander, seziert die Ränken der unterschiedlichen Parteien bis ins Detail, legt ihre jeweiligen Intentionen, Opportunismen und Strategien bloß, präpariert die Mechanismen der Machtspiele heraus, auch ihre Beschränkungen, ihre Idiotie, ihre Arroganz und vor allem ihre stets und immer vorhandene Gewaltbereitschaft.

Den Gesamtentwurf könnte man als Prequel zu Jean-Claude Izzos berühmter „Marseille-Trilogie“ aus den 1990ern lesen – minus deren poetischen Dimensionen, die bei Manotti mit ihrer Ästhetik der sachlichen Kargheit oder Schlichtheit nicht vorkommen.

Die Penibilität der Rekonstruktion des Verbrechens und seiner Kontexte gerät bei ihr manchmal schon in die Nähe des politischen Pamphlets oder zu einem Aktivitätenprotokoll politischer Bewegungen. Das überrascht wenig, denn schließlich sind ästhetische Sprödigkeit und politisches Engagement ihr Markenzeichen, und so könnte man den Roman auch als Sachbuch mit Spielhandlung lesen, das bewusst auf die semantischen Dimensionen von Literarizität verzichtet. Das wiederum wäre erstaunlich platonisch.

Und natürlich kann man Marseille.73 auch als Prequel zu der heutigen Situation in Frankreich lesen, und müsste sich dann fragen, ob die aktuelle Situation auch den Rückblick auf die Historie geprägt hat, Sinnstiftung ex post.

Dominique Manotti: Marseille. 73 (Marseille 73, 2020). Aus dem Französischen von Iris Konopnik. Argument Verlag, Hamburg 2020. 397 Seiten, 23 Euro. – Siehe dazu auch Joachim Feldmann bei uns im Dezember 2020 sowie frühere Besprechungen dieser Autorin bei CrimeMag.

Gespür für Effekte

(JF) Ein neues Qualitätsprodukt deutschen Krimischaffens ist anzuzeigen: Christoph Wortberg, seit vielen Jahren als Drehbuchautor für einschlägige TV-Formate tätig, debütiert gleich mit einer auf drei Folgen angelegten Reihe im Spannungsgenre. Und er macht alles richtig. Die Ermittlerin in Trauma. Kein Entkommen. Katja Sands erster Fall ist eine alleinerziehende Mutter, die gleich zwei konfliktträchtige Beziehungen zu bewältigen hat. Dass sie dabei wenig erfolgreich vorgeht, hat mit einem Ereignis in ihrer Vergangenheit zu tun, über das im ersten, jetzt vorliegenden, Band nur Andeutungen gemacht werden. Ihr zur Seite steht ein wackerer Assistent mit losem Mundwerk und skurrilen Interessen. Aufzuklären sind zwei merkwürdige Todesfälle, die miteinander in einer, nicht auf den ersten Blick ersichtlichen, Verbindung stehen. Die Ermittlerin allerdings hat den richtigen Riecher und macht unter Einsatz des eigenen Lebens den hochintelligenten Täter, dessen Motive eine Geschichte für sich sind, dingfest.

Bei Wortberg, der flüssig und mit einem Gespür für Effekte zu erzählen versteht, sind diese unerlässlichen Ingredienzien zeitgenössischer Kriminalliteratur in guten Händen, so dass dem verdienten Publikumserfolg nichts mehr im Wege stehen dürfte.

Christoph Wortberg: Trauma. Kein Entkommen. Katja Sands erster Fall. dtv, München 2021. 351 Seiten, 16,90 Euro.

Poetischer Realismus, klassisch

(TW) Tyler Wallace, die Hauptfigur von Doug Johnstones Roman Der Bruch, ist siebzehn Jahre alt. Er wohnt mit seiner kleinen Schwester Bean und seiner drogensüchtigen Mutter in einem der abgeranzten Hochhäusern im schlimmsten Viertel von Edinburgh. Auf dem gleichen Stock hausen in inzestuöser Beziehung sein Halbbruder Barry und dessen Schwester Nelly nebst zwei bösartigen Kampfhunden. Barry ist ein soziopathischer Krimineller, der seine Geschwister mit Gewalt zwingt, mit ihm auf Einbruchstouren zu gehen. Tyler will das nicht, muss sich aber wohl oder übel fügen, denn er muss sich um seine kleine Schwester und seine Mutter kümmern, vor denen der Zorn Barrys notfalls nicht halt machen würde. Bei einem dieser Haus-Einbrüche sticht Barry die überraschend zurückkommende Besitzerin nieder und lässt sie blutend liegen. Der entsetzte und verstörte Tyler ruft später heimlich den Notarzt, weiß aber noch nicht, dass das Opfer die Ehefrau des lokalen Gangsterbosses ist, der bittere Rache schwört. Auch die Polizei ahnt schnell, wer für die Bluttat verantwortlich ist. Und so ist Tyler unter vielfachem Druck: Halbbruder Barry fordert bedingungslose Solidarität, die Gangster und die Polizei haben ihn, der als einigermaßen anständiger Mensch gilt, als Schwachstelle ausgemacht, weil er seine kleine Schwester und seine Mutter beschützen will. Und zudem hat er sich noch in eine junge Frau aus der besseren Gesellschaft verliebt, die dem Gangster jetzt als Geißel dient. Tylers Dilemma scheint hoffnungslos.

Der Bruch liest sich zunächst wie ein naturalistischer Roman aus einem Schottland, das weder schön noch romantisch ist. Sein Edinburgh ist hässlich, schmutzig und verkommen, oder wo es das nicht ist, obszön reich und abgeschottet. Die sozialen Realitäten sind erbarmungslos, daran lässt Johnstones scharfer und detailgenau kritischer Blick keinen Zweifel. Hoffnung ist eigentlich nur eine literarische Option, und selbst die hat hier ihren blutigen Preis. Aber genau diese prekäre Hoffnung, die am Ende wie der Ernst Bloch´sche „Vorschein“ aufschimmert, verhindert, dass aus dem Roman ein topischer Roman Noir wird.

Johnstones Buch stemmt sich, sogar möglicherweise wider besseres soziologisches Wissen, gegen einen düsteren sozialen Determinismus. Nicht nur Tyler, der „Unterschichtler“ ist von Last und Mühsal gebeutelt, auch seine reiche Freundin leidet unter der neoliberalen Gleichgültigkeit ihrer Klasse. Dennoch werden sie ein Paar. Und genau durch diese Figurenkonstellation erreicht Doug Johnstone, dass Der Bruch bei aller harschen Sozialkritik ein schon fast klassischer Roman des Poetischen Realismus ist. Keine reine Widerspiegelung auswegloser sozialer Gegebenheiten, sondern deren Überwindung und Modellierung mit literarischen Mitteln. Und immer in Gefahr, in Kitsch Noir umzukippen.

Doug Johnstone: Der Bruch (Breakers, 2019). Aus dem Englischen von Jürgen Bürger. Polar Verlag, Stuttgart 2021. 308 Seiten, 20 Euro.

Wuchtig und groß

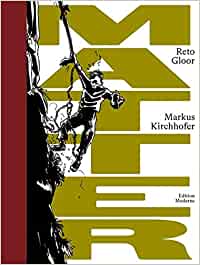

(TW) Dass Staaten und Behörden grimm entschlossen sein können, Unruhestifter und Abweichler, Außenseiter und Störenfriede radikal bis final zu disziplinieren, ist wahrlich nichts Neues unter der Sonne. Das ist nicht schön, aber nun mal das Roh-Material, aus dem Kriminal-Narrative entstehen. Matter von Reto Gloor (1962 – 2019), revidiert von Markus Kirchhofer (Edition Moderne), eine doppelte Jubiläumsausgabe zum 200. Geburtstag von Bernhart Matter und zu 40. Jahre Edition Moderne, die aus den beiden Bänden „Matter“ und „Matter entzweit“ von 1992/1993 besteht, ist ein Paradebeispiel für Überwachen und Strafen. Bernhart Matter war ein notorischer Kleinkrimineller aus dem Aaargau, der sich meistens mit Beschaffungskriminalität, später, nachdem er sich ein bisschen an bescheidenen Wohlstand gewöhnt hatte, auch mit Hochstapelei, Heiratsschwindel und Betrug mehr schlecht als recht durchs Leben schlug, aber immer wieder auf die Schnauze fiel. Von Freunden verraten, durch eigene Blödigkeit ertappt, durch Prahlerei und Saufgelage sich selbst zum Obst gemacht – ein lupenreiner Loser. Aber kein Gewalttäter, niemand ist je bei seinen Untaten zu körperlichem Schaden gekommen. Und wenn er Beute (so richtig groß abgegriffen hat er auch nie, meistens Kleinkram und ein paar Franken) gemacht hatte, immer bereit, sie mit seinen Kumpanen zu verjubeln oder aber armen Leuten ein paar Wohltaten zu kommen zu lassen. Das hatte ihm zwar ex post eine gewisse Legendenbildung als Robin Hood eingebracht, aber eigentlich ging es ihm nur darum, aus der engen Schweiz nach Amerika zukommen (Ironie des Schicksals: Als er es fast auf einen Dampfer geschafft hätte, diagnostizierte man bei ihm eine „geheime Krankheit“, vermutlich einen Tripper oder so, den er sich kurz vor der Abreise in Paris zugezogen hatte, ach je.) Ein Talent hatte er jedoch: Er war ein begnadeter Ausbrecher, es gab kein Gefängnis, keine Zelle, kein Kerker, aus dem er nicht entkommen konnte. Und das tat er denn auch, wieder, wieder und wieder. Die Behörden drehten am Rad. Und schlugen zurück: Sie verurteilten ihn zum Tode und schickten ihn am 24. Mai 1854 tatsächlich aufs Schafott. Eine Art erzieherische Todesstrafe. Das war selbst im 19. Jahrhundert für Schweizer Verhältnisse ein Skandal und löste dann eine Art Strafrechts- und Gefängnisreform aus, immerhin.

Reto Gloor hat in seinem Comic für diese finstere Geschichte die entsprechend finstere Bildsprache entwickelt – holzschnittartige s/w Panels, die bittere Armut, beklemmende Enge, verwahrloste und verrottete Verhältnisse, Kälte, Matsch und Schlamm geradezu ausdampfen. Die Bilder, die mit historischen Anmerkungen und Materialen wie Briefe durchsetzt sind, lassen niemals einen Zweifel zu, dass diese Geschichte nicht gut enden wird und erzeugen einen Sog, der direkt in den Abgrund führt. Kein Hoffnungsschimmer am Horizont, keine Erhabenheit der Landschaft, nichts. Das ist ganz große Comic-Kunst, wuchtig und auch fast 30 Jahre nach ihrer Entstehung so wirkmächtig wie damals. Und aktuelle Dimensionen – ja, klar, die sind evident.

Reto Gloor, Markus Kirchhofer: Matter. Edition Moderne, Zürich 2021. 128 Seiten. 32 Euro.