Ende vergangenen Jahres ereignete sich der spektakulärste Shutdown der Corona-Zeit in der Verlagswelt. Er hatte jedoch mit der Pandemie nichts zu tun, und wurde, zweitens, mit einer perfiden PR-Strategie so geschickt kaschiert, dass ihr die deutschsprachige Buchbranche wie auch die Branchenpresse auf den Leim ging und das Schweizer und deutsche Feuilleton ebenso wie das Fernsehen den Skandalfall überhaupt nicht registrierten. Unser Buchmarkt-Experte Gerhard Beckmann analysiert das skandalöse Ende von Orell Fuessli, des ältesten, seit über 500 Jahren bestehenden deutschen und europäischen Publikums-/Sachbuchverlags – in einem Industriekonzern für Sicherheitsdruck, dessen Hauptkunde und größter Anteilseigner die Schweizer Nationallbank ist. Und er zeigt, warum sich dieser Zürcher Anschlag auf die Kultur hinsichtllich der Zukunft des Buches in deutschen Konzernverlagen als böses Omen erweisen könnte.

Aus und vorbei

Der älteste Publikums-/Sachbuchverlag des deutschsprachigen Raums und Europas wird nach 500jähriger lebendiger Geschichte dichtgemacht – und keiner schaut hin.

„Todesarten gibt es unendlich viele, aber die Art, wie die Lebenden ihre Toten vergessen“, schrieb Natalia Ginsburg, eine der bedeutendsten Frauen der europäischen Kulturgeschichte, „bleibt immer dieselbe. Wir sind grausam mit unseren Toten“, so konstatierte sie in einem Essay über die Bedeutung von Marcel Proust als „poeta della memoria“: Wir tun nichts, als sie zu verraten, zu verbannen, zu versetzen.

Ein Jahr drauf, 1959, publizierte der große deutsche Althistoriker Alfred Heuss seinen alarmierenden zeitkritischen Essay „Der Verlust der Geschichte“. Inzwischen sind die Totengräber der Kultur schon längst am Werk, dies im Zeichen endlos neuer Programme und Projekte unter unendlich vielen Namen, zum lauten Singsang frommer Beschönigungen, die unter den Leitbegriff des Feierns von Jubiläen fallen. Die Genres sind Sonntagsreden, in denen Kulturfunktionäre und Amtsträger aller Art unverrückbar auf die einmalige Lebenskraft der unverzichtbaren Kultur schwören; sind aufwändige Festschriften und dickleibige, tiefgründige oder bis in den letzten kleinen Waschzettel fiselierte Monographien eines industrielle Ausmaße annehmenden Wissenschaftsbetriebs für abgelegene Bücherkeller und Dachböden. Kaum eine Spur mehr von einer omnipräsenten, offenen, alles durchdringenden öffentlichen Kultur, „die die Welt“, wie Goethe es im „Faust“ formulierte, „im Innersten zusammenhält“.

In Zürich aber ist jetzt in totaler Geschichtsverdrängung „ein Kulturmord“ verübt worden. (So hat die aufgebrachte deutsche Freundin eines Schweizer Autors das Geschehnis in dem betreffenden Verlag bezeichnet, wovon er sich allerdings vorsichtig distanzierte: „Der Ausdruck ist vielleicht doch etwas zu stark“, gab er zu bedenken. Darüber haben sie dann gehörig gestritten.)

Von einem Verbrechen an der Kultur hat hier tatsächlich auch niemand sonst gesprochen, zumindest nicht öffentlich. Offiziell kommuniziert worden ist das Ereignis in Form eines Aktionsberichts von Seiten der Unternehmenszentrale, die Buchbranchenpresse hat das Kommuniqué so gedruckt, wie‘s einlangte, präsentiert als Abschluss der Neuausrichtung eines Verlags. Man hat sie als positiven Event, als einen Management-Erfolg im Zuge einer „Transformation“ – so der Terminus, der Umbrüche in unserem neuen technologischen Zeitalter inzwischen weithin sanktioniert. Die Kultur-Medien der Schweiz und der Bundesrepublik haben es nicht zur Kenntnis genommen. Kultur ist in dem Text ja auch nicht zur Sprache gekommen.

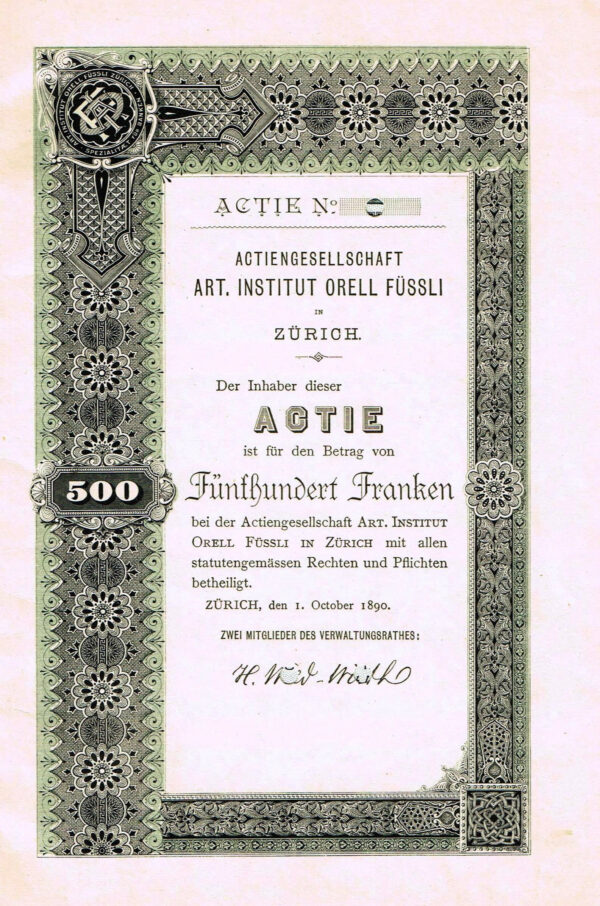

Es war eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit. Ein augenscheinliches Meisterstück von Public Relations. Dass in diesem Fall eine Umstrukturierung angestanden hatte, dünkte leicht nachvollziehbar und plausibel. Es ging um das älteste Teil eines großen alten Unternehmens, ein Segment, das neben seinen zwei modernen Off-Shoots – den weltbesten Hochsicherheitsdruck für Banknoten und, in Teilhaberschaft mit der deutschen Thalia, den führenden Großfilial-Buchhandel des Landes – irgendwie als Mauerblümchen verwelkt, als Relikt aus verblichenen Gründerzeiten überholt und einer Modernisierung bedürftig wirken mochte. Es ging, notabene, um Orell Füssli.

Doch das PR-Kommuniqué ist ein Skandal. Die Transformation, die darin beschworen wird, ist ein Witz. Wer es genau und gründlich studiert, muss erkennen: Hier wird nur ein Feigenblatt hochgehalten, um eine Blöße zu verdecken. In Wirklichkeit werden – ganz auf die gute dumme alte Manier – nur zwei Bereiche geschlossen, die Verlust machen. Es sind die beiden Bereiche, die verlegerisches Engagement, unternehmerisches Know-how und eine grenzüberschreitende Risikobereitschaft erfordern. Man will nur noch Bereiche, die auf die Schweiz begrenzt sein sollen, weil sie sich bei einem etablierten Schweizer Bedarf rechnen lassen. Das aber soll nun, weil es ein Verrat an der Geschichte des prominenten Verlags ist, vertuscht werden. Um zu wissen, warum das ein Riesenskandal ist, muss man die verschwiegene Geschichte des Verlags erzählen und wie er einem inkompetenten modernem Konzern-Management zum Opfer gefallen ist. Diese Geschichte könnte sich auch als ein Menetekel für deutsche Verlage erweisen.

Eine Frucht der geistigen Energien von Reformation und Humanismus

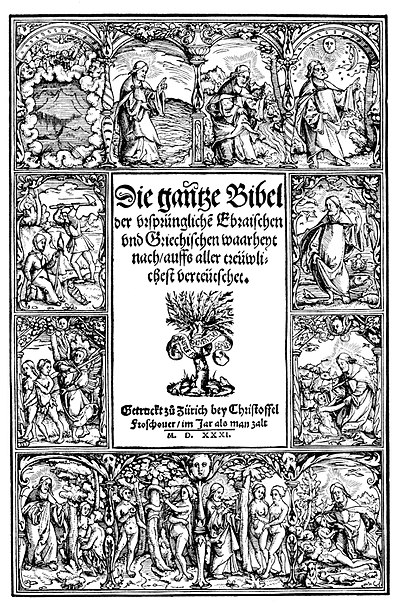

Christoph Froschauer, geboren um 1490, kam aus einfachen Verhältnissen in Niederbayern, aus der Umgebung von Altötting. Das Druckerhandwerk hatte er bei einem Onkel in Augsburg gelernt, war als Handwerksgeselle auf Wanderschaft gegangen und schließlich in einem kleinen Betrieb in Zürich gelandet, den er nach dem Tod des Meisters im Jahr 1517 weiterführte, mit der Ehelichung der Witwe Hans Rüeggers, und dann dynamisch ausbaute. Sagenhafte rund 800 Titel mit rund einer Million Exemplare hat er bis zu seinem Tod 1564 verlegt und gedruckt – darunter, vier Jahre vor Martin Luther, die ganze Bibel, aus den Ursprachen übersetzt unter der Leitung von Ulrich Zwingli, dessen Reformation ohne den kämpferischen Einsatz und die mediale Unterstützung seine Freundes Froschauer nicht vorstellbar ist, so wie, umgekehrt, die immense publizistische und verlegerische Bedeutung Froschauers kaum ohne die weltverändernden geistigen Energien von Reformation und Humanismus möglich gewesen wäre.

Froschauer brachte deutsche Übersetzungen von Werken des Erasmus von Rotterdam, der Reformatoren Zwingli, Luther und Bullinger heraus, die „Zürcher Bibel“ mit etwa hundert Illustrationen von Hans Holbein dem Jüngeren, kartographische Werke, die legendäre „Schweizer Chronik“ des Johannes Stumpf mit den rund vierhundert Illustrationen Heinrich Vogelers des Älteren und die berühmte Kosmographie von Johannes Honterus. Sein Wirkungsfeld reichte weit über Zürich, die Schweiz und Südddeutschland hinaus. Für zwei Drittel seiner Druck- und Verlagserzeugnisse suchte und fand er Käufer auf der jährlichen Frankfurter Buchmesse. Er war einer der bedeutendsten europäischen Verleger seiner Epoche.

Und sein Erbe blieb lebendig. Die Familie Bodmer – Eigentümer über drei Generationen im 17.und 18. Jahrhundert – gehörte zu den Reformern, die einen neuen politischen Diskurs in Gang setzten und Zürich weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem Mittelpunkt der Aufklärung machten. Noch stärker waren danach die Eigentümerfamilien Orell, Füssli und Gessner einem aufklärerischen Wirken verpflichtet. Die Tradition blieb bis ins 20. Jahrhundert wach. Der Verlag ist ein bedeutender Pfeiler der Schweizer, deutschen und europäischen Geistes- und Kulturgeschichte. Wie bedeutend er in dieser Hinsicht ist, lässt sich nur erahnen, wenn man der zentralen Rolle des Buches als soziokulturelles und politisches Tiefenmedium vom 16. Jahrhundert bis heute gewahr ist. Dazu gehört eben nicht nur die schöne Literatur. Dazu gehört, von Anfang an, ganz wesentlich, das, was wir heute generell als Sachbücher bezeichnen. Und gerade Pioniergeister der neuen digitalen Technologien insistieren inzwischen darauf, dass Bücher nicht, wie noch vor zehn bis fünf Jahren weithin propagiert, ein Medium der Vergangenheit sind, sondern auch für die Zukunft unentbehrlich bleiben. Die heutigen Eigentumsvertreter und Machthaber in der Zentrale von Orell Füssli scheinen da voll hinterm Mond zu sei.

Sie scheinen noch in einer anderen Hinsicht unwissend – in einer Ignoranz, die auch in der Buchbranche überhaupt Fuß gefasst hat; eine mentale Insuffizienz, die seit der Erfindung des Internet rasant weitet um sich greift und zu einem törichten Minderwertigkeitskomplex geführt hat. Bei Orell Füssli hat sie offenbar einen Grad an bodenloser Überheblichkeit erreicht. Denn gerade die Chefs von Orell Füssli müssten eigentlich wie kaum in einem anderen Verlagshaus um die singulär bedeutsame Technikgeschichte und -kultur des Buches und des Buchdrucks wissen.

Buch und Buchdruck besaßen (und besitzen) nämlich eine technologische Triebkraft von einzigartiger Bedeutung. Sie stellen eine grundlegende technologische Innovation dar, „einen gänzlich neuen Herstellungsprozess“, in dem Wissen und Fertigkeiten aus verschiedensten Bereichen – Kunst, Design, Gravur, Metallurgie, Chemie und mechanische Physik – zusammengeführt und kombiniert wurden. Das gestattete erstmals eine „standardisierte Massenproduktion“. Die Dimension der kulturellen und wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, welche im Zuge dieser Innovation eröffnet worden sind, lässt sich mit dem Hinweis der Encyclopedia Britannica (in der Ausgabe von 1956) verdeutlichen: Sie habe die Revolution der industriellen Fertigungsweise durch die Automobilbranche mit der durch Henry Ford eingeführten Fließband-Technologie prototypjsch „um vier Jahrhunderte vorweggenommen“.

Eine Logik der vorsätzlichen Beschränktheit

In diesem Zusammen wird nun endlich auch ein anderer Aspekt der Genialität und Größe des Buchdruckers und Verlegers Christoph Froschauer ersichtlich. Er hat nämlich für seine immense Produktion systematisch ein Fertigungs-Imperium aufgebaut. Er hat eigene Schriften geschaffen, eine Typengießerei. Buchbinder-Werkstätten, eine eigene Papierfabrik, eine eigene Buchhandlung. Aus alledem haben sich die Dimensionen des heutigen Orell Füssli-Konzerns inklusive des Sicherheitsdrucks für Schweizer Banknoten und Pässe mitsamt den laufenden Prozessen von digitaler Transformation entwickeln können. Sie stehen in der Folge einer vielschichtig greifenden und wirkenden Kultur. Von ihr ist im “Transformations“-Kommuniqué zur Beendigung der traditionellen Verlagstätigkeit bei Orell Füssli nichts geblieben. Sie gibt vielmehr einen Mangel an eine Basisfähigkeit zu Transformationen überhaupt, ein Defizit an unternehmerischem Denken zu erkennen, der furchterregend ist. Das verrät eine Operationsweise, in der eine bloß noch betriebswirtschaftliche Logik alle nicht-technischen Arten von Denken und geistig, geschichtlicher, sozialer, verantwortungsorientierter humaner Intelligenz untergräbt.

Der große wirkungsmächtige Verlag Orell Füssli fingiert bloß mehr als „Sachbuch-Reihe“. Er wird bis zur Unkenntlichkeit minimiert – um die Größe des Endes des historisch hochbedeutenden Verlags unsichtbar zu machen? Damit nicht genug: Der Ausdruck “Sachbuch-Reihe“ ist auch für das bis Ende 2020 gelaufene Programm inakzeptabel. Der Verlag ist nämlich unter dem Orell Füssli-CEO Michel Kunz (2015) nach Maßgabe des historischen Konzepts mit Blick auf den Buchmarkt des ganzen deutschsprachigen Raumes neu aufgestellt worden. Seither ist er zu dem wichtigsten Verlag der Schweiz, zum rangvierten und in der Bundesrepublik auf Rang 12 etablierten Verlag für politische Bücher geworden. Dahinter steckt – und obendrein in so kurzer Zeit – eine herausragende programmatische, verlegerische Leistung: Sie wird – ein tabu-brechender Fehlschritt – im Kommuniqué nicht erwähnt, und das Team, das sie erbracht hat, wird nicht namentlich genannt.

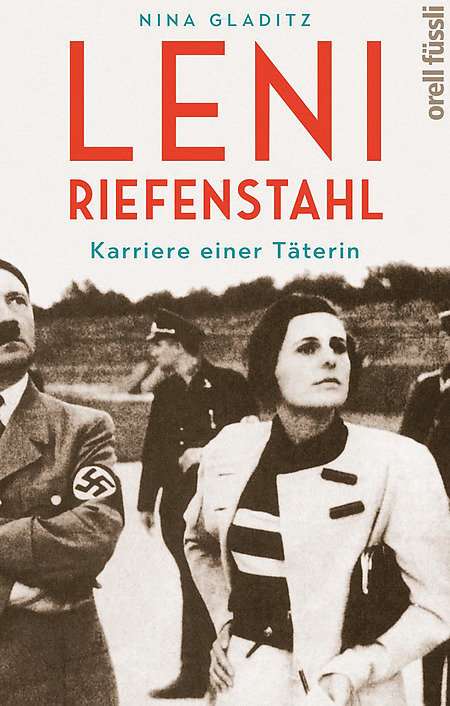

Darum nenne ich hier, stellvertretend, den Namen des dafür verantwortlichen verlegerischen Leiters, der einer der fähigsten und erfahrensten deutschen Programm-Gestalter ist: Stephan Meyer. Ihm und seinem Team gebühren Ehre und Dank. Die namenlosen PR-Schreiberlinge und ihre Auftraggeber in der Orell Füssli-Zentrale sind ein Schandfleck in der Schweizer Geschichte der Unternehmensführung. Als ein Beispiel für die großartige Programmarbeit erwähne ich das Buch von Nina Gladitz über Leni Riefenstahl (meine Besprechung bei CulturMag in dieser Ausgabe hier nebenan). Kein bundesdeutscher Verlag hat es haben wollen: Es ist das herausragendste kulturpolitische Enthüllungsbuch über Nazi-Propaganda und ihr böses Nachwirken bis auf den heutigen Tag.

Das Sachbuch ist bei Orell Füssli geköpft worden, weil es angeblich jahrelang Verluste gemacht hat. Im soeben publizierten PR-Bilanz-Bericht von Orell Füssli zeigt sich nun: Gerade das Sachbuch ist 2020 – trotz Corona – so erfolgreich gewesen, dass es einen nennenswerten (und darum auch bericht-pflichtigen) Gewinn erwirtschaftet hat. Damit aber wird diese ganz Chose neuerlich zu einem Buch mit sieben Siegeln. Da stellt sich unweigerlich noch einmal die Frage nach den unternehmerischen Qualitäten der verantwortlichen Orell Füssli-Manager. Es muss seit 2015 Möglichkeiten gegeben haben, dem Buchverlag eine gesicherte Zukunft zu geben. Hat man daran kein Interesse gehabt?

Die Schweiz hat nun – außer AT, mit seinem Kochbuch-Programm – keinen Verlag mehr für Sachbücher, die doch immer wichtiger werden; das gilt auch für Sachbücher aus der Schweiz für Deutschland und Österreich. Die helvetische Vorliebe für überschaubare Einsätze beschränkt kulturelle Engagements auf den Wirkungsradius von Dorffesten. Es reicht nicht, dass die Eidgenossen viele reiche Stiftungen haben, die Einzeltitel oder Reihen finanzieren bzw. finanzieren helfen; die unter ihren Verlagen weitverbreitete Praxis, Autoren für den Druck und die Verbreitung ihrer Manuskripte aufkommen zu lassen, steigert nicht gerade verlegerischen Wagemut. Es reicht eben auch nicht, dass NZZ Libro inzwischen bei der Verlagsgruppe Schwabe in Basel untergekommen ist – beim 1485 gegründeten Schwabe Verlag, also beim ältesten noch immer existierenden Verlagshaus der Welt (mit einer Niederlassung in Berlin), das auf Bücher und Zeitschriften aus den Geisteswissenschaften spezialisiert ist. Was es dringend braucht, ist neues (unternehmerisches) Denken und Können, ein echtes verlegerisches Ethos im Publikumsbereich, das ansonsten weithin, wie etwa bei Diogenes und neuerdings bei Kampa vorwiegend auf Belleristik beschränkt bleibt.

Und dieses neue/ alte Ethos braucht es auch in der Bundespublik Deutschland, wo das bisherige System unter dem Diktat von Konzernen und Großfilialisten kurz vor dem Aus steht. Aber das ist eine andere, noch zu erzählende Geschichte. Wir brauchen solide Verlage. Punkt.

Gerhard Beckmann

P.S.: Es war zu Beginn des neuen Jahrtausends, dass ich es erstmals laut ausgesprochen hörte: „Bücher wird es immer geben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch für Verlage gelten wird.“ Noch dazu, ausgerechnet, vom Spitzenmanager in einem der größten internationalen Verlagskonzerne, der als Geschäftsziel ein uneingeschränktes Wachstum verfolgte. Aber ist das Buch wirklich, wie auch Umberto Eco annahm, ein todsicheres soziokulturelles Elementarmedium? Das scheint mir mittlerweile sehr fraglich. Heute weiß ich von Gesprächen zwischen zwei anderen ehemaligen Kollegen mit großem Insiderwissen, die schon damals bezweifelte, dass die Zukunft des Buches sicher sei. Wie lang, haben sie überlegt, würde es denn wohl noch dauern, bis ihr Weltkonzern sich nicht länger der Einsicht verschließen könne, dass das Herstellen und der Breitenvertrieb von Büchern fürs allgemeine Lesepublikum mit dem Erwirtschaften von Renditen unvereinbar sei, die in Großunternehmen mit ihren finanzplanwirtschaftlich bedingten Erwartungen für unabdingbar notwendig gelten?

Anders formuliert: Wann wird sich das halbe Dutzend der Großkonzerne im herstellenden Buchhandel, die beispielsweise in Deutschland, in Großbritannien oder in den USA zur Zeit zwei Drittel oder mehr des Marktes für solche Publikumstitel beherrschen, aus diesem Buchmarkt zurückziehen? Ferner: Wie sollte ohne die mehrheitliche Herstellung dieser Bücher durch die Konzerne das (zur Zeit noch aktive) Netz des stationären vertreibenden Buchhandels weiter existieren können? Und hingen dann, bitte sehr, die sogenannten unabhängigen Verlage etwa nicht in der Luft? Darf das Interesse am Lesen von Büchern überhaupt als eine selbstverständliche Gegebenheit einfach vorausgesetzt werden? Wie bei Lebensmitteln und Konsumgütern? Für die aber wird ein sündteures Marketing und wird unablässig Riesenwerbung betrieben, während Bücher allein auf sich gestellt sind.

Der Fall Orell Füssli macht knallhart darauf aufmerksam,

dass die Zukunft des Buches nicht zuletzt eine Wirtschaftsfrage ist;

dass es Verlage braucht, die nicht als bloßes Kultur-Anhängsel grossindustrieller Organisationsstrukturen „geduldet“ oder „ausgeblutet“ werden, sondern ein starkes unternehmerisches Eigenkonzept, das sich im Wissen um die Bedeutung von Kultur entwickelt;

dass mit dem Buch von Druckern, Verlegern und Buchhändlern vor fünfhundert Jahren die Grundform der modernen Industrie aufgebaut und bis in unsere Zeit immer weiterentwickelt worden ist;

dass ein Zürcher Verlag der älteste, bis zum letzten Jahr existierende deutschsprachige Publikumsverlag von europäischer Bedeutung gewesen ist, den wir nie vergessen sollten;

dass es heute dringend einer Wiedergeburt des Buchverlags mit kulturellen Energien bedarf.

Gerhard Beckmann – seine Texte bei uns auf CulturMag

Siehe davon besonders:

Offener Brief an den Börsenverein des deutschen Buchhandels

In Sachen Thalia – Offener Brief von Gerhard Beckmann an den Präsidenten des Bundeskartellamts in Bonn

Offener Brief in Sachen Marktmacht im Buchhandel – Warum die Mega-Fusion von Thalia & Mayer‘sche & Ossiander so gefährlich ist

Starke Argumente für die Buchpreisbindung – Fakten zur großen Wirksamkeit von Buchhandlungen vor Ort

Gesetzgeber gefragt – Omerta bei den Großfilialisten Wenn die Buchpreisbindung nur auf dem Papier steht und das Barsortiment bedroht ist

Interview: Für menschliches Überleben ist das Buch unentbehrlich – Ein Interview über die unersetzbare Arbeit des stationären Sortiments mit Manfred Keiper

Ein Wutschrei von Gerhard Beckmann #Covid-19 – Der 17. März 2020 und Amazon.