Ulrich Mannes –

Tina Manske –

Constanze Matthes –

Alf Mayer –

Ulrich Mannes

2020 ist natürlich auch bei den Kinematheken einiges in die Corona-Spalte gefallen. Wie das verheißungsvolle Programm des Münchner Filmmuseums, das im Frühjahr neben mehreren Regisseurs-Werkschauen eine Hommage an den Produzenten Rob Houwer (MORD UND TOTSCHLAG, TÜRKISCHE FRÜCHTE) zeigen wollte, die man nach großen Anlaufschwierigkeiten endlich auf die Beine gestellt hatte. Während die geplatzten Retros von King Vidor, Radu Gebrea, Vittorio de Sica und Willy Zielke für spätere Termine gesichert werden konnten, ist von Rob Houwer leider nichts mehr zu vernehmen und seine Hommage womöglich für immer in der Corona-Spalte verschwunden. Bleiben wir bei den Kinematheken: Im Sommer, als die Filmtheater eingeschränkt wieder spielen durften, zeigte das Zeughaus-Kino Berlin eine Reihe mit „Überläufern“ und meinte damit höchstens indirekt die Filme, die noch in der Prä-Corona-Zeit programmiert wurden und über den Lockdown in die „neue Normalität“ gerettet werden konnten. Vollständig hieß die Reihe: „Vom Ende der nationalsozialistischen Filmproduktion und ihrem Weiterleben“. Es handelte sich um ideologisch für unbedenklich erachtete Filme, die noch unter der Nazi-Herrschaft produziert, aber erst nach dem Krieg modifiziert in den deutschen Kinos gestartet waren und eben „Überläufer“ genannt wurden. Filme, die von einem System ins andere wechselten, vom Deutschen Reich in die alliierten Besatzungszonen und später in die DDR oder Bundesrepublik. Der Ankündigungstext versprach 14 Filme, die „uns seltsam aus der Zeit und ihren ästhetischen Formen gefallen erscheinen“ und in denen (lt. Karsten Witte) schon die Einrichtungsgegenstände der frühen fünfziger Jahre präsent sein sollen. Das Spektrum reichte vom Tyrannenmord-Melo VIA MALA über DIE FLEDERMAUS zu Leni Riefenstahls TIEFLAND. Die eigentlichen Höhepunkte waren für mich zwei Werke mit Ferdinand Marian: DREIMAL KOMÖDIE von Viktor Tourjansky und das Krimi-Drama DIE NACHT DER ZWÖLF von Hans Schweikart. Marian wechselt mit seinen beiden letzten Rollen vom zudringlichen Kunstprofessor (der die zwanghafte Angewohnheit hat, allen Mitmenschen die Hemden aufzuknöpfen) zum verzweifelten, elendigen Heiratschwindler. Zwei vergessene Filme der Stunde Null, die vor allem als Double-Feature irritieren können.

Eine weitere bemerkenswerte Retro zeigte im Oktober das „Filmarchiv Austria“ zur Viennale in Wien: „Austrian Auteurs“, österreichische Filme der 70er Jahre aus dem „Mittelbau zwischen Kunst und Kommerz“. Ein Highlight dieser Reihe, das ich als Nicht-Viennale-Besucher in der Mediathek sehen konnte, war DIE GLÜCKLICHEN MINUTEN DES GEORG HAUSER (1974) von Mansur Madavi, über einen Angestellten, der aus seinen durchgetakteten Alltag ausbricht und sich in der Klapsmühle wiederfindet. Gespielt wird dieser Georg Hauser von dem kürzlich verstorbenen Walter Bannert, der in den 80er Jahren mit der grimmigen, im Neo-Nazi-Milieu spielenden Coming-of-Age-Geschichte DIE ERBEN eine hoffnungsvolle Regiekarriere gestartet hatte, schließlich aber beim Fernsehen landete und sein Auskommen vor allem mit bajuwarischen TV-Serien hatte, wie DER BULLE VON TÖLZ oder den ROSENHEIM COPS. Walter Bannert gehört zu den Verstorbenen dieses Jahres, deren Todesmeldung fast unbeachtet geblieben ist.

Ulrich Mannes ist Autor und Redakteur der von uns sehr geschätzten Filmzeitschrift SigiGötz-Entertainment. Ein Jahresabonnement kostet schlanke 14 Euro, bringt echtes Herzblut ins Haus. Der Nachruf von Hans Schifferle auf Wolf-Eckart Bühler in diesem Rückblick – siehe unter S – ist zuerst dort erschienen.

Tina Manske

Trotz allerhand Lockdowns habe ich in diesem Jahr weniger Tagebuch geschrieben, als ich es vorhatte. Aber beim Durchlesen der spärlichen Beiträge wurde ich an eine Begegnung im Februar erinnert, auf der diesjährigen Berlinale (auch so etwas, was man noch im nächsten Jahr vermissen wird). Bei einem der Wege zwischen zwei Kinos traf ich den Schauspieler und Regisseur Jonathan Perel, und ich sprach ihn an, lief ihm geradezu hinterher wie ein Groupie: „Excuse me, you were an actor in an Emigholz film!“ – „Yes, the last one, and the new one, too! And I have my own film showing!“ Er reichte mit die Werbekarte für Responsabilidad empresarial, einem beeindruckenden Film über die unternehmerische Verantwortung großer Firmen für die Militärdiktatur im Argentinien der 70er-Jahre. Und er sagt mit zum Abschied: „It’s only in Berlin that people recognize me on the street!“ Wir grüßen uns mit thumbs up.

Das erinnerte mich daran, dass es am Ende doch die Begegnungen mit Menschen sind, die im Gedächtnis bleiben. Und daran, dass ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich die Filme von Heinz Emigholz loben möchte, auch wenn der aus diesem Jahr (Die letzte Stadt) fast schon an Bruce LaBruce erinnerte und mehr Handlung (und aufgeschnittene Körper) aufwies, als man das von diesem meisterhaften Beobachter der Zeit gewohnt ist. Eine weitere Entdeckung waren für mich dieses Jahr die Filme von James Benning.

Maggie’s Farm, der auf der Berlinale lief, bannt den Blick auf Dinge und Perspektiven, die man sonst nicht minutenlang anschaut. In meiner liebsten Szene setzt mitten in Maggie’s Farm, in dem man ansonsten – wenn man Glück hat – das Rauschen der Bäume hört oder – was verstörend sein kann – nur das Sirren der LED-Leuchten, da tönt also plötzlich, erst ganz leise, dann etwas lauter, Blue Bayou in der Version von Linda Ronstadt durch die Luft. Für mich die Filmszene des Jahres, und den Song höre ich seitdem mit neuen Ohren.

Tina Manske auf unserem MusikMag, das sie durchgehend betreut.

Constanze Matthes: Ein Jahr des #stayathome

Gerade beschleicht mich das ungute Gefühl, allzu leicht und auch etwas naiv eine Zusage gegeben zu haben, nachdem ich wieder die Anfrage erhielt, einen Jahresrückblick zu schreiben. Alles kein Problem, das bekomme ich hin, dachte ich. Nun sitze ich auf dem Wohnzimmer-Sofa mit dem Laptop auf dem Schoß und schaue aus dem Fenster. Was ist zu diesem Jahr mit den zwei Zweien und den zwei Nullen zu berichten? Ein Schaltjahr ist bekanntlich mit allerlei Aberglauben besetzt und gilt als Katastrophenjahr. Wer hätte im Januar gedacht, wie sich unser aller Leben verändern wird? Für die meisten von uns existieren Pandemien in Geschichtsbüchern, in Dystopien, zu denen ich, zugegeben, häufiger greife. Zuletzt zu dem düsteren Roman Anna des Italieners Niccoló Ammaniti, der mich oft an unsere aktuelle Lage erinnern ließ, allerdings weit grauenhaftere Ereignisse schildert. Was wird man im Nachgang über das Jahr 2020 schreiben, das sich sowohl real als auch so surreal anfühlt? Das man abhaken möchte, um mit Zuversicht, aber mit vielen Fragen und wohl auch Furcht ins neue Jahr zu gehen.

Blicke ich auf diese zwölf Monate zurück, sollte ich von einem Jahr der Absagen und eines nach und nach leer gefegten Kalenders sprechen. Was sind nicht für Termine und Pläne über den Haufen geworfen worden. Ich habe kein einziges Konzert, keine einzige Lesung besucht, keinen Film im Kino gesehen. Die beiden Buchmessen in Leipzig im März sowie im Oktober in Frankfurt, die ich alljährlich besuche, wurden gestrichen beziehungsweise sind in den virtuellen Raum verlegt worden. Meine Reisen kann ich an zwei Fingern abzählen.

Es gab trotz allem erlebnisreiche Tage mit Entdeckungen, in diesem Jahr der Alternativen, das einem zugleich allzu deutlich werden ließ, welche Rolle die Kultur einnimmt, wie lieb gewonnene Verhaltensweisen fehlen. Das aber auch leider zeigte, dass es Menschen gibt, die an den Aussagen und Anstrengungen der Wissenschaft von Grund auf zweifeln und vielmehr zwielichtigen Quellen Vertrauen schenken. Mich haben Respektlosigkeit, Egoismus und fehlende Empathie erschüttert, wütend und müde gemacht. Der Einsatz und die Rücksichtnahme vieler stimmten mich wiederum etwas froher und zuversichtlicher gerade mit Blick auf die Zukunft, in dem wir neue Erfahrungen und Wege mit unserem einst normalen Alltag und Erleben vor Corona (da ist nun doch dieses Wort, das ich meiden wollte) verknüpfen sollten.

2020 – das ist das Jahr, in dem #stayathome für viele Alltag geworden ist. Ich blieb ebenfalls mehr denn je zu Hause. Statt Treffen mit anderen Bücherfreunden lernte ich die faszinierenden Möglichkeiten eines Zoom-Meetings kennen, dessen Möglichkeiten jedoch kein Ersatz für reale Zusammenkünfte sind und auch nie sein werden. Und ich las, sicher mehr und ausgiebiger als sonst. Ich schöpfte noch immer aus der Flut an norwegischer Literatur, die aus Anlass der Frankfurter Buchmesse 2019 erschienen ist. Nun habe ich die Vielfalt der kanadischen Literatur für mich entdecken können, da das nordamerikanische Land Gastland der hoffentlich stattfindenden Frankfurter Buchmesse im kommenden Herbst ist. Mich zieht es mittlerweile mehr und mehr in die Welt der Sachbücher; zu Biografien, Titeln über aktuelle Themen. Deshalb finden sich auf meiner Liste der Lieblingsbücher auch nicht-fiktionale Bücher. Hier ist nun zum Abschluss meine 2020er-Top-Tenliste, deren Reihenfolge indes beliebig ist:

Ann Petry, The Street (Nagel & Kimche): ein Roman, der beweist, dass die amerikanische Literatur noch immer reich an Entdeckungen ist, und von einer jungen ehrgeizigen afroamerikanischen Frau erzählt, die für ein besseres Leben für sich und ihren kleinen Sohn kämpft, aber an gesellschaftlichen Bedingungen scheitert.

Liz Moore, Long Bright River (C.H. Beck): ein großartiger Roman über eine Polizistin und junge Mutter, die den Mord an mehreren Frauen aufklären will und gleichzeitig ihre verschwundene Schwester sucht. Krimi und faszinierende Gesellschaftsstudie in einem mit Philadelphia als Kulisse.

Benjamin Labatut, Das blinde Licht (Suhrkamp): Mit Fritz Haber, Karl Schwarzschild, Alexander Grothendieck und Werner Heisenberg stellt der chilenische Autor in seinem Romandebüt vier Wissenschaftler, ihre Zeit und ihre folgenreichen Entdeckungen vor. Eine großartige lehrreiche Lektüre!

James Baldwin, Giovannis Zimmer (dtv): ein weiterer wiederentdeckter amerikanischer Klassiker. Dieser Roman über Lügen, Schuld und Scham sowie seelische Abgründe gehört in jede gut sortierte Büchersammlung.

Julia Voss, Hilma af Klint (S. Fischer): Zu Lebzeiten verkannt, ignoriert und belächelt, erhält die schwedische Künstlerin Hilma af Klint (1862 – 1944) erst mehr als sieben Jahrzehnte nach ihrem Tod nach mehreren Ausstellungen sowie mit dieser eindrucksvollen Biografie die respektvolle Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihr Leben und Schaffen verdienen.

Sebastian Barry, Tausend Monde (Steidl): nicht minder faszinierender Nachfolgeroman von Tage ohne Ende, der wieder in den Wilden Westen führt, von den Folgen der menschenverachtenden Sklaverei, der Vertreibung der indigenen Bevölkerung und des Bürgerkriegs, aber auch von Liebe in schweren Zeiten aus der Sicht einer jungen Indianer-Frau erzählt.

Maria Popova, Findungen (Diogenes): ein wundersames Buch voller kluger Gedanken über bekannte und weniger bekannte Literaten und Wissenschaftler und wie ihr Leben und Schaffen über Jahrhunderte miteinander verknüpft sind.

Ulrike Draesner, Schwitters (Penguin): ein meisterhafter Roman über Kurt Schwitters, den eigenwilligen Künstler der Moderne. Ein Buch, das mehr erzählt als über einen berühmten Mann, der die Kunst zu einer Lebensform erhoben hat.

Anne Holt, In Staub und Asche (Piper): Die Königin der norwegischen Krimi-Literatur widmet sich dem anspruchsvolle Thema Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit auf meisterhafte sowie spannende Art und Weise.

Jan Kjærstad, Femina erecta oder der Pfad der Geschlechter (Septime): bunt schillernder, vielschichtiger und kluger Roman über sechs Generationen einer Familie und die jüngere Geschichte Norwegens. Ein Autor, der es verdient, auch hierzulande entdeckt zu werden!

Constanze Matthes, 1977 in Großenhain/Sachsen geboren, seit der Kindheit verrückt nach Büchern und Geschichten. Studium der Germanistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Theaterwissenschaft in Leipzig, dabei ein Auslandsaufenthalt in Norwegen und seitdem in dieses Land verliebt. Erste journalistische Erfahrung als freie Journalistin für die Sächsische Zeitung gesammelt, heute unter anderem für das Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung tätig. Auf ihrem Blog „Zeichen & Zeiten“ schreibt sie über Bücher, die sie ans Herz legt. Sie lebt und arbeitet in Naumburg/Saale. Constanze Matthes bei CrimeMag. Bei Twitter.

Alf Mayer: Das Wilde und wir

Ein Bild, größer als die Leinwand, weiter als der normale Horizont – Expanded Cinema. Maori-Krieger im Festornat. Zu Pferde! In der Mitte ein Automobil. An dieser Cinemascope-Tafel kamen wir vierzehn Tage lang immer wieder vorbei, wenn wir uns im neuseeländischen Lockdown vom komfortablen Not-Domizil bei unserem frisch kennengelernten Freund JR auf unsere Runde durch den nahen 165 Hektar großen Hagley Park in Christchurch machten. Der Titel des Kunstwerks: „Raise the anchor, unfurl the sails, set course to the centre of an ever setting sun!“

Viele Kilometer weiter nördlich, in Northland im Waipoua Kauri Forest, hatte uns ein Maori namens Charlie in der Abenddämmerung zum ältesten Baum Neuseelands geführt, dessen Namen so gut wie jeder Kiwi kennt: Tane Mahuta, 3500 Jahre alt, ein Baum wie der Turm einer Burg, unfassbar heilig. Charlie hatte dabei gesungen und den Wald begrüßt, Stimme wie ein Opernsänger. Wenn ich vor der Fotoinstallation stand, hörte ich ihn. Spürte, was man nicht sagen kann – und wovon andere Kulturen mehr wissen als wir.

Wieder zuhause lernte ich, dass der Maori-Künstler Nathan Pohio mit „Raise the anchor“ 2017 auf der documenta 14 in Kassel war. Das Bild beruht auf einem historischen Foto von 1905 und zeigt Lord Plunket bei einem Besuch bei Maori-Ältesten in Tuahiwi marae nördlich von Christchurch.

Vieles von unserer Reise hat sich eingebrannt, siehe auch meinen Covid-19-Bericht aus Neuseeland „Everything is going to be alright“ und meinen „Heimflug im Stahlheldengewitter“, am nachhaltigsten aber erlebe ich, wie sehr wir immer noch von der dortigen Coolness zehren. Keep calm and carry on. Neuseeland ging am 25. März 2020 binnen 48 Stunden in den nationalen Komplett-Lockdown. Und das unbiestig, solidarisch, miteinander freundlich und sozial. Eine Gesellschaft/ ein Land zu erleben, in dem das beinahe Spaß machte und die Menschen bei allem social distancing enger zusammenrückten, das war und bleibt schlicht Balsam. Corona-Bilanz in NZ, Stand Silvester 2020: bisher insgesamt 2162 Fälle, akut davon 55, Tote bisher: 25. Bei 5 Mio Einwohnern.

Doch zurück: Im Februar 2020 stand ich an Tasmaniens Nordwestspitze in der wirklich irren Westwindströmung der „Roaring Forties“, die der Schauspieler und Skipper Sterling Hayden auf der „Clipper Route“ so gerne durchsegelt hat. Für ihn konnte das Meer nicht rau genug sein. (Immer noch nicht übersetzt, seine große Biografie Wanderer, das On the Road der Meere.) 20.000 Kilometer weit bläst der Wind der „Brüllenden Vierziger“ vom südamerikanischen Kap Horn über See, ehe er hier an Land trifft. Cape Grim gilt als der Ort mit der saubersten Luft der Welt, seit 1976 sammelt die Baseline Atmospheric Pollution Station Daten zum Treibhauseffekt und zur Luftverschmutzung. „Achtung, Brownsnakes im Gras“, warnte unsere Führerin, tatsächlich sah ich ein halbes Dutzend dieser giftigsten Schlangen des Kontinents, später dann noch eine am Cradle Mountain. Natur eben.

Cape Grim Beef gilt als das beste Fleisch Australiens, garantiert ohne Hormone und in Waygu-Qualität. In Stanley, mit 476 Einwohnern der größte Ort von Van Diemen’s Land – der Film The Light Between Oceans wurde dort gedreht – war ich froh über die Erfindung von Surf ’n’ Turf, denn auch Abalone und Rock Oysters aus dieser pristinen Wildnis wollten schnabuliert sein. Und ich lernte, dass Cape Grim seit der Besiedlung durch die Weißen noch nie einem Australier gehört hat. Erst besaß es die holländische Dutch India Company, ab 1826 war es eine Gruppe Londoner Kaufleute und Baumwollfabrikanten, die dort für die britische Textilindustrie Schafe züchten ließen. Seit 2016 gehört die Van Diemen’s Land Company einem chinesischen Millionär, der dort Rinder hält, immerhin besser für die Vegetation als Schafe. In Cormac McCarthys Blood Meridian – auch das ein Buch für ein Jahr wie dieses – gibt es einen „Vandiemenlander“ namens Bathcat, einen üblen Apachen-Skalper, der sein Handwerk bei der Jagd auf Aborigines gelernt hat.

Mit unserer Führerin, der Aborigine Laura Daubner, erlebten wir einen bewegenden Moment, als sie uns am historischen Tatort vom Cape-Grim-Massaker am 10. Februar 1828 erzählte. Vier Schäfer mit Musketen töteten aus dem Hinterhalt 30 Aborigines vom Clan der Pennemukeer und warfen die Leichen von den Klippen ins Meer. Den Hügel, auf dem das Massaker stattfand, nannten die Weißen danach Victory Hill. Bis heute hat Australien heftige Probleme mit seiner Kolonialgeschichte.

Auf dem (wunderbaren) Salamanca-Market in Hobart konnte ich darüber unverhofft mit dem Historiker James Boyce diskutieren, er selbst brachte an einen kleinen Marktstand sein neuaufgelegtes Van Diemen’s Land unter die Leute, war ansprechbar. Tolles Gespräch. Raue Seeluft dann wieder an der Südspitze Tasmaniens, bei unserem Törn um Bruny Island. Viele Königsalbatrosse auf offenem Meer ganz aus der Nähe erlebt, wie sie majestätisch um unser Boot segelten. Spannweite mehr als drei Mete. Sie gehen nur zum Brüten an Land, können die Welt umrunden. Auch viele andere Seevögel gesehen. Robben ganz nah, was ein Gestank. Kelpwälder.

Erneut in Hobart verliebt, die Hauptstadt Tasmaniens. Als wäre das San Francisco der 1970er teletransportiert und all die Holzhäuser erhalten geblieben. Stephen Greenall (dessen großer Roman Winter Traffic jetzt im Januar bei Suhrkamp erscheint) hat dort jung am Hafen in beinahe jedem Restaurant Fische gebraten. Endlich im MONA gewesen, über eine coole Fähre erreichbar, das wildeste Museum der Welt, tatsächlich „ein Disneyland für Erwachense“ (so sein Gründer David Walsh), wie die Felsenstadt Petra in ein Sandsteinkliff gehauen, sieben Stockwerke tief. Ich muss darüber mal eigens schreiben. Welch ein irrer Ort, Weinberg und Idealallee weißer Eukalpyptusbäume inklusive. Bin dort unter anderem dem Gemälde „Melbourne Burning“ (1946-47), von Arthur Boyd begegnet, für mich die Bildmetapher zum CulturMag-Schwerpunkt „Wildfire Australia“, den ich von Tasmanien aus kuratierte. Die Krimiautoren Jock Serong, Alan Carter, Stephen Greenall, David Whish-Wilson, Sulari Gentill und Adrian Hyland haben sich daran beteiligt; sie alle sind auch bei diesem Jahresrückblick dabei. Hi folks!

Es ist immer wieder erfrischend, wie ausnehmend freundlich und bereitwillig gerade australische, amerikanische und englische Autorinnen und Autoren auf unsere Einladungen reagieren. Es ist für sie eine Freude, kein Tort, Texte beizusteuern.

Redakteur, das war ich schon immer gerne, dieses Jahr aber noch mehr. Es ist eine besondere Art, in der Welt zu sein, in diesem Quarantänejahr schöner denn je. Wir haben uns 2020 in diesem Magazin mehrfach mit Corona beschäftigt – in insgesamt mehr als 50 Artikeln, boah; dazu noch ein von Brigitte Helbling kuratiertes Special mit 60 weiteren Pieces –, unsere erste Schwerpunktausgabe (April 2020) co-organisierte ich vom Lockdown in Christchurch aus, während Sonja Hartl und Thomas Wörtche in Berlin ihre Fäden spannen und Anne Kuhlmeyer aus NRW für Illustrationen sorgte.

Wenn uns Corona zeigt, was wichtig ist, dann gehören für mich Respekt, Austausch und Reflexion dazu. Unser monatlich erscheinendes Online-Magazin war dafür dieses Jahr so wertvoll wie noch nie, das zeigt auch die stattliche Zahl der Beiträge, ob sie nun für „CrimeMag“ oder „CulturMag“ waren, auch diese Grenze hat sich endgültig verwischt. „CulturMag“ ist ein „CrimeMag“ – CrimeCulturMag – das einzig regemäßig erscheinende Magazin zur Kriminalliteratur im deutschsprachigen Raum, und das mit einem sehr breiten Verständnis vom Genre. Hegel und Dante und Vergil haben bei uns ebenso Platz wie Robert Musil oder die Sportwagen von Bertone, die Meisterwerke der Fantasy-Kunst, der 99. Band von Lucky Luke, die Kriegsreporterin Martha Gelhorn, die Serie „Game of Thrones“, der Grafiker Hans Hillmann oder Skandalöses zur Konzentration im Buchhandel, die letzten sieben Themen alleine aus unserer letzten, der Dezember-Ausgabe.

Noch nie waren wir so prall wie dieses Jahr, noch nie hatten wir so viele Autorinnen und Autoren. Hier einige Details aus 2020:

121 Autoren und

370 Artikel und Beiträge

in 11 Ausgaben;

dazu ein SHUT DOWN Special mit zusätzlich 60 Beiträgen;

11 Mal „Bloody Chops“ mit 125 Kurzkritiken, die anderswo als volle Zeitungsartikel durchgingen;

9 Mal die Rubrik „non fiction, kurz“ mit zusammen 81 Besprechungen;

also insgesamt über 600 Texte;

mehr als 50 Autorinnen und Autoren from round the world alleine zu Corona: Sandi Baker (Südafrika), Klaus Kamberger (Spanien), Barbara Mesquita (Luanda), Christopher G. Moore (Thailand), Carl Nixon (Neuseeland), aus Australien: Alan Carter, Garry Disher, Sulari Gentill, Stephen Greenall, Adrian Hyland, David Whish-Wilson, aus den USA: Thomas Adcock, William Boyle, James Lee Burke, James Grady, Nick Kolokowski, Jim Nisbet, Lisa Sandlin, Benjamin Whitmer – und all die Deutschen nicht zu vergessen.

Wieder ein Sprung zurück: In Hobart endlich im State Cinema gewesen, über 100 Jahre alt, modernisiert, auf dem höchsten Hügel trohnend, „Cinema under the Stars“ auf dem Dach, die ganze Bucht überblickend, darunter acht Säle, eine edle Buchhandlung dazu und ein Café. Traumhafter Ort. Gegenüber in einem Bistro eines der geilsten Essen der Reise: tasmanische Pilze, arrangiert wie ein Baumstumpf mit Moos und Geflecht, verlorenes Ei inklusive. Eine handtellergroße Skulptur, ein Sinnesausflug, und kaum teurer als ein schnöder Hamburger.

Kino auch in Neuseelands Hauptstadt Wellington, im von Peter Jackson & friends restaurierten Art-Deco-Palast „Embassy“, beste technische Ausstattung und eine vogelwilde Bar. Wir sahen The Invisible Man mit der großen Elizabeth Moss, das Remake eines Mad-Scientist-Movies, intelligent angelegt: Was ist, wenn sexuelle Gewalt keinen sichtbar zu machenden Täter hat? Der Film ging im Covid-Jahr 2020 weithin unter, was schade ist.

Mit dem Northern Explorer zehn Stunden nach Auckland, durch wilde Natur, an rauchenden Vulkanen vorbei. Sehr komfortabler Zug. Nach einer Stunde die Durchsage: Wie Sie bemerkt haben, gibt es kein WLAN an Bord, aber wir haben große Windows. Wenn Sie müde sind, hinauszuschauen, könnten Sie ja so tun, als ob es 1980 wäre und ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn beginnen… Hat funktioniert. Nettes, altes Brüderpaar, gute Empfehlungen. Etwa in Pahia für das grandiose Waitangi Treaty Grounds Museum, Ort eines exemplarisch anderen Umgangs mit Kolonialgeschichte. Der „Vertrag von Waitangi“ ist die älteste Verfassungsurkunde Neuseelands, 1840 von der britischen Krone mit 45 Maori-Klans ausgehandelt, Rechtsansprüche und Gleichberechtigung mitenthalten – anders also als in Australien oder den USA mit den „Eingeborenen“ umgegangen wurde und wird. Defizite und Skandale werden im Museum klar benannt, Landverlust und Diskriminierung visualisiert, die Maori-Kultur als absolut ebenbürtig präsentiert. Erhobenen Hauptes und stolz auf ihr Land verlassen hier Besucher den Ort. Solch ein Museum würde ich mir für unser Grundgesetz wünschen.

Nicht geschafft in 2020 habe ich ein Porträt der Historikerin Jane Tolerton, in deren Haus voller Bücher wir für zwei Nächte wohnten. Schon beim Frühstück spannende Gespräche. Die Expertin für Oral History hat vor allem Veteranen des Ersten Weltkriegs interviewt – im Nationalmuseum Te Papa hat „Gallipoli“ ein eigenes Stockwerk, man taucht multimedial in die Schützengräben ein, eine extreme Museumserfahrung. Eine Computeranimation zum Beispiel lässt erfahren, was Geschosse und Schrapnell im menschlichen Körper anrichten; übergroße Figurengruppen zeigen Krieg aus nächster Nähe. Bekannt und berüchtigt wurde Jane 1993 durch die Biografie von Ettie Rout (1877 – 1936), übrigen auf Tasmanien geboren. Sie arbeitete als Krankenschwester an der Westfront, wurde für die Franzosen eine Heldin des Ersten Weltkieges, aus den gleichen Gründen jedoch persona non grata in Neuseeland. Denn sie ging (offensiv und erfolgreich) gegen Geschlechtskrankheiten unter den Soldaten vor. Das war ein Tabubruch. Jane erzählte mir jede Menge Döntjes aus der Emanzipationsgeschichte der Frauen down under, sie hat dazu ein Dutzend Bücher geschrieben. Ihr schönstes: Make Her Praises Heard Afar (2017).

Also zurück zu den Büchern. Bei Garry Disher auf der Mornington Peninsula in seine Schreibstube schauen dürfen, tolles, altes Holzhaus, offene Decke, auf einem großen Grundstück mitten im Busch. Rhabarber mitbekommen. Bei seinem Verleger Michael Heyward (Text in Melbourne, schönes Art-Deco-Hochhaus) einen Stapel Bücher, darunter Flames von Robbie Arnott und The Janes von Louisa Luna, das 2021 in der TW Edition bei Suhrkamp erscheinen wird. Hatte einen Heidenspaß mit ihrer Figur, der Kopfjägerin Alice Vega, die statt Pistole einen großen Bolzenschneider mit sich führt und damit sogar Kartellkiller zum Bibbern bringt. Gleiche Gütegewichtsklasse, aber grimmiger, die Polizistin Betty Rhyzyk in den Dallas-Noirs The Dime und The Burn von Kathleen Kent, ebenfalls bald in der TW Edition.

Die deutsche Verlagslandschaft erlebte ich, Corona hin oder her und das Wirtschaftliche mal beiseite, 2020 in Sachen Kriminalliteratur als ausgesprochen vital und divers. Es sind goldene Zeiten, inhaltlich. Es gibt viel Niveau und viele Independent-Verlage mit Geschmack und Mut. CulturBooks etwa gab dem Fiction-Comeback von Frank Göhre ein Zuhause (sein Rückblick hier), der Deutsche Krimi Preis für Verdammte Liebe Amsterdam war der Lohn. Bravo, Frank! Natürlich glänzt nicht jedes Nugget. Oder wird gefunden. Nicht nur, weil ich beide Bücher übersetzt habe, hätte ich mir für Kathleen Faw und das radikale Young God mehr Aufmerksamkeit erwünscht und dem existentialistischen Ausbrecherroman Flucht von Benjamin Whitmer mehr verkaufte Exemplare. Auch Poor Dogs von Ute Cohen ging unverdient ziemlich unter (meine Kritik und die von Andrea Noack hier und hier). Unter Wert beachtet wird David Whish-Wilson, der für Perth tut, was Chandler für L.A. geleistet hat. Gerade ist mit Das große Aufräumen Band 3 seiner Frank Swann-Saga erschienen. Die Leerstellen in der öffentlichen Wahrnehmung werden immer dröhnender, Corona und die Absage der Buchmesse – welch ein schleichender Tod, erst am Vortag der Eröffnung wurde auf Komplettvirtuell umgestellt – haben hierbei nicht geholfen. An meinem Wohnsitz Bad Soden am Taunus arbeite ich im Vorstand eines Vereins, der das örtliche Kino vor der Schließung gerettet hat und mit Sonderveranstaltungen unterstützt. Wir organisierten ein corona-konformes Open Air Festival im Kino-Innenhof, 55 exklusive Plätze, glückliche Zuschauer, auch die drei Lesungen waren ratzfatz ausverkauft, was mir noch einmal einen Hinweis auf Drei Leben lang von Felicitas Korn erlaubt (meine Rezension hier). Besondere Filmerlebnisse im Open Air: die Musikdokus Searching for Sugarman und Shut Up and Play the Piano: Chilly Gonzales, die wie ein Italowestern anmutende feministische Lorca-Interpretation der Bluthochzeit La Novia – The Bride von Paula Ortiz.

Im Streaming die israelische Serie Fauda, die neverever bei einem öffentlich-rechtlichen Auftraggeber realiert worden wäre. Physisches Kino wie bei Samuel Fuller, mitten im moralisch-politischen Minenfeld des Nahostkonflikts. Überhaupt haben mich Budget und vor allem der Atem etlicher Netflix-Serienproduktionen sehr verblüfft. Filmkunst auf bestem Niveau, mit einem Raum für Zeit und einer Tiefe, gegen die herkömmliche TV- und Serienprodukte lachhaft primitiv wirken. Designated Survivor etwa folgt noch dem alten Spannungsbogenmuster, das wie gestanzt auf Werbeunterbrechung angelegt ist. Bloodlines hingegen erlaubt ein ganz anderes Atmen. Toll und auch politisch fand ich die acht Folgen von Manhunt: Unabomber. Tony Colette sah ich noch nie so cool und befreit aufspielend wie in Unbelievable, der achtteiligen Umsetzung des true-crime-Buches Falschaussage. Eine wahre Geschichte (meine CrimeMag-Kritik hier), in intensiven 385 Minuten erzählt: Eine 18jährige sagt, sie wurde vergewaltigt. Zwei Polizisten sagen, sie lügt, und hängen ihr ein Strafverfahren an, bringen sie vor Gericht, was ihre Zukunft zerstört. Mehr als zwei Jahre später kommen zwei Polizistinnen 1300 Meilen entfernt einem brutalen Serientäter auf die Spur, weil sie den Opfern zuhören. Sie ermitteln den Täter. Der Ex-Marine Marc Patrick O’Leary gesteht 28 seiner vermutlich weit mehr Vergewaltigungen quer durchs Land, wird in Colorado zu 327 Jahren verurteilt. Bei der Auswertung seines Computers finden sich auch Fotos der jungen Frau aus der Nähe von Seattle. Sie hat damals nicht gelogen. Es wurde ihr bei der Polizei nur nicht geglaubt. Wie die Serie einen haarsträubenden Kriminalfall rekonstruiert und dabei männliches Verhalten seziert, auch systemisch in Polizei und Justiz, das ist schlicht triumphal – und das ganz ohne jedes Auftrumpfen. Hier sprechen wirklich die Bilder und kein papierraschelndes Fördergremien-Drehbuch.

Am meisten begeistert aber hat mich 2020 Das Damengambit mit der außerirdisch-göttlichen Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle. Absolut umwerfend. Muss man sehen! Regisseur Scott Frank ist auch ein guter Drehbuchautor, er hat bei Elmore Leonard gelernt, auf sein Konto gehen die Skripts von Get Shorty und meine Lieblings-Leonard-Verfilmung Out of Sight. Franks Regie-Debüt ist ein Juwel: Die Regeln der Gewalt (The Lookout) von 2007.

Geradezu schelmisch freut mich, dass die Schach-Serie nun ihren Buchautor Walter Tevis (1928 – 1984) wieder ins allgemeine Bewusstsein rückt, den weiter vorne in diesem Jahresrückblick auch Johannes Groschupf empfiehlt. Der Autor von Der Mann, der vom Himmel fiel (ja, die Vorlage für den David-Bowie-Film), von Hustler und Die Farbe des Geldes (beide Paul Newman, der übrigens immer am gleichen Tag wie ich Geburtstag hatte) blieb mir all die Jahre (nicht nur) mit einem lebensphilosophischen Zitat aus einem seiner Billard-Romane in Erinnerung: „Its all a question of balls.“

Ich gehöre ja eher zur Fraktion des schottischen Barons und Peter-Pan-Autors J.M. Barrie, „To die will be an awfully great adventure“, wie das etwa Selma Ufer in ihrer Todesanzeige hatte. In 2020 ist der Tod mir zweimal sehr nahegekommen – und nein, das war nicht in dem kleinen Airvan 8, dem einmotorigen Buschflugzeug, das uns durch eine Gewitterfront die 90-Miles-Beach entlang zur Nordspitze der neuseeländischen Nordinsel brachte und bergauf auf einer Wiese landete. Die Seelen der Maori gehen von Cape Renga aus auf ihre Wanderung, es war ein Sonnentag, leicht nebelverhangen. Mystisch. Ja, so kann der Übergang ins Jenseits sein.

Aber wir sind nicht in Neuseeland. Am Tag nach unserer Rückkehr starb unser Vermieter. Leukämie. Vier Monate nach der Diagnose war er tot. 82, jeden Tag draußen im Garten, 2 x 1000 m Schwimmen in der Woche. Er gab Kurse für Flüchtlinge, erlebte ihre Wassertraumata hautnah. Was müssen die für Angst gehabt haben auf ihrem Schlauchboot, so etwas soll man Menschen nicht antun, sagte er mir ein ums andere Mal. Toter Nummer Zwei war mein Freund Wolf-Eckart Bühler, er wurde 75 Jahre alt. Vale, WEB! In unserem Jahresrückblick gibt es einen Nachruf von Hans Schifferle, auch seine Witwe Hella Kothmann schreibt für uns. Und 2021 bringt das Filmmuseum München digital restauriert Amerasia heraus, gekoppelt mit etlichen Fernseharbeiten von WEB. Und nochmal Tod: Konkursbuch 56 – Tod, 606 Gramm, angenehm haptisch in der Hand, 456 Seiten, fein illustriert – und ungeheuerlich vielfältig, fast 70 Autorinnen und Autoren (meine Besprechung hier; Selbstanzeige: die CrimeMag-Herausgeber AM und TW sind dabei). Verschenken Sie dieses Buch! Trauen Sie sich.

In der Summe heftig finde ich – bei allem Kompliment an deutsche Verlage –, was an internationalen Neuerscheinungen doch so alles unter den Tisch fällt. 2020 waren das etwa Olen Steinhauer mit The Last Tourist, Alan Furst mit Under Occupation, Robert Littell mit Comrade Koba, Salar Abdoh mit Out of Mesopotamia, Jasmine Aimaq mit The Opium Prince, Jess Walter mit The Cold Millions, Thomas Perry mit Eddie’s Boy, in dem der ehemalige Butcher’s Boy aus dem Ruhestand kommen muss. Erster Satz: „Michael Shaeffer had not killed anyone in years, and he was enraged at the fact that he’d had to do it again tonight.“ Oder Dominic Martell, der in Kill Chain seinen Ex-Terroristen Pascual Rose nach 19 Jahren wieder von der Leine lässt. Besonders krass finde ich den mit drei geschliffen guten Cop-Romanen eigentlich bei uns gut eingeführten Oliver Harris mit A Shadow Experience, einem Roman, bei dem ich wie noch bei keinem zweiten dachte: Jawohl, das ist die Spionageliteratur des 21. Jahrhunderts. Im Juli 2021 erscheint mit Ascension das zweite Buch mit Elliot Kane. Ich freue mich darauf ebenso wie auf Viet Than Ngyuens The Committed, ab 24. Mai als Die Idealisten bei Blessing. Wenigstens dieser Autor wird übersetzt.

Ein Echo von Ross Thomas hallte mir bei der Lektüre von Richard Z. Santos’ Trust Me (Arte Público Press) öölokund Steven Wrights The Coyotes of Carthage (Ecco) entgegen, beides elegante Thriller über politische Korruption. Das Buch mit dem schrägsten Titel war Bring me the Head of Quentin Tarantino von Julián Herbert (Graywolf).

Dem Tod nochmal auf andere Art begegnet bin ich, als ich mit Andreas Pflüger – er für seinen neuen Roman, der im Herbst 2021 erscheinen wird, ich für ein Sachbuch – im Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes stand, dem Ort der Nürnberger Prozesse. Es hauchte einen die Weltgeschichte an und die Verfassung unserer Zivilisation. Das bizarre „Bleistift-Schloss“ der Faber-Castell, in dem damals die Weltpresse untergebracht war, als Kontrastprogramm.

Seiten Wochen gefangen nimmt mich der Prachtband Welt der Renaissance von Tobias Roth, der hier in diesem Jahresrückblick den Moment der Manuskriptfertigstellung beschreibt. Roth bringt die Epoche zum Sprechen, er hat 350 Texte von 68 Autorinnen und Autoren ausgewählt, chronologisch angeordnet, komplett neu übersetzt, – teilweise erstmalig –, und sie alle kommentiert. O-Ton also. Und das ist verblüffend.

Immer wieder las ich mich 2020 in Gerhard Pauls Geschichte der Visualität vom Beginn der Fotografie bis in die digitale Gegenwart fest: Das visuelle Zeitalter – Punkt & Pixel, 760 Seiten, (Wallstein). In seinem Opus Magnum analysiert der Flensburger Professor knapp tausend Bilder aus Werbung und Propaganda, Wissenschaft und Publizistik, Polizeipraxis und Kriegsführung. Das weitet den Blick, buchstäblich.

Frank Göhre bin ich dankbar, dass er mich auf den Autor Wolfgang Welt aufmerksam machte, von dem Verlag Andreas Reiffer jetzt posthum gleich zwei Bücher herausgebracht hat: Die Pannschüppe und Kein Schlaf bis Hammersmith. Zwei herausragende Filmbücher liegen gerade auf meinem Nachttisch: Hartmut Bitomsky. Die Arbeit eines Kritikers mit Worten und Bildern von Frederik Lang (Synema) und Die Kameraugen des Fritz Lang. Der Einfluss der Kameramänner auf den Film der Weimarer Republik (edition text + kritik), so etwas wie das Vermächtnis von Axel Block, selbst Kameramann.

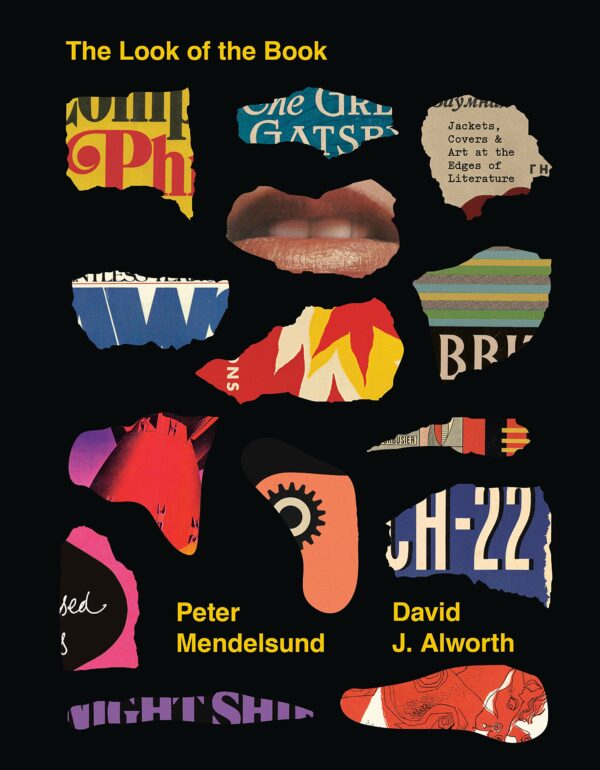

Punktgenau zu Weihnachten kam das grandios illustrierte The Look of the Book (Ten Speed Press) vom Designer Peter Mendelsund (What We See When We Read). Zusammen mit David J Alworth diskutiert er darin klug, fundiert und vor allem umwerfend illustriert die Elemente der Buchgestaltung, etwa anhand der Penguin-Cover für die Romane von J.G. Ballard oder der Umschläge für „Ulysses“ und „Moby Dick“ . Was für eine Reise.

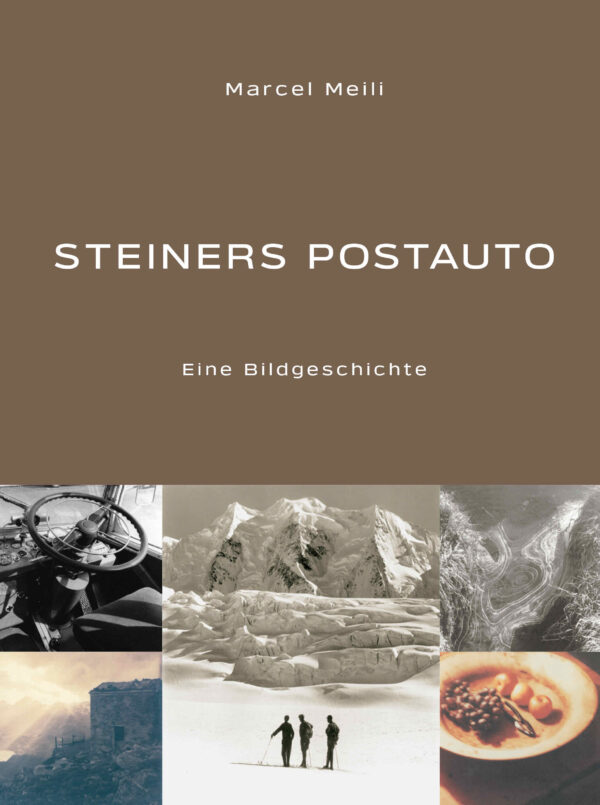

Und wann immer mir nach Gebirge ist, nehme ich Steiners Postauto zur Hand (Scheidegger & Spiess), eine essayistische Spurensuche des Architekten Marcel Meili, der anhand von Aufnahmen des Fotografen Albert Steiner die Erschließung der Schweizer Alpen durch Tourismus und Verkehr sowie der Technikgeschichte der Postautos und der eigenen Familiengeschichte hinterherspürt.

Im Frühjahr 2021 wird, denke ich, der BBC Two-Achtteiler The Luminaries (nach dem gleichnamigen Roman von Eleanor Catton, der jüngsten Booker-Preisträgerin aller Zeiten) etwas Wellen schlagen. Setting ist der Goldrausch der 1860er an der wilden Westküste der neuseeländischen Südinsel, Hauptrolle Eva Green. Aber auch ohne das wirkt unser 2020 von vor der Haustür sicher noch lange nach.

Auch ein Corona-Effekt: Das Reisen wieder richtig zu schätzen wissen. Und das Wilde.

Alf Mayers Texte für dieses Magazin hier. Zusammen mit Thomas Wörtche ist er Herausgeber, als CvD Redaktionskollege von Sonja Hartl. Kontakt: CulturMag(at)gmx.de