Wambaugh und Anderson: von Vietnam in die Innenstädte

Wambaugh und Anderson: von Vietnam in die Innenstädte

– Joseph Aloysius Wambaugh, Jahrgang 1937, gehört zu jenen wenigen Schriftstellern, die einen archimedischen Punkt in der Kriminalliteratur bewegten, indem sie dem Genre eine neue Dimension und Welthaftigkeit eröffneten. Heutige Autoren zollen ihm uneingeschränkt Tribut. Zum Beispiel Michael Connelly in „The Scarecrow“ (Sein letzter Auftrag), wo Polizeireporter Jack McEvoy nach seinem Rauswurf bei der Zeitung einen Zufluchtsort aufsucht: „Es war die Art von Kneipe, über die man in einem Joseph Wambaugh-Buch liest, in der Cops sich treffen, um unter ihresgleichen und mit Groupies zu sein, die sie nicht aburteilen.“

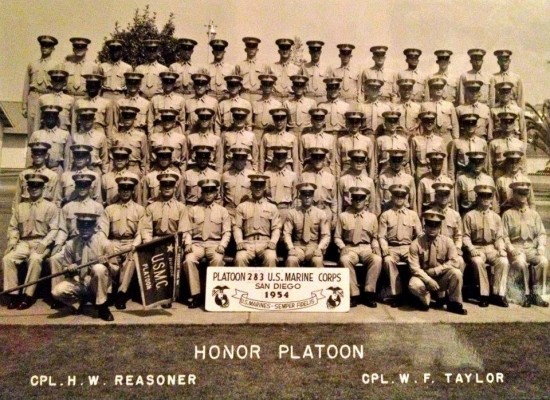

Joseph Wambaugh verpflichtete sich mit 17 für drei Jahre bei den Marines, ging danach aufs College und arbeitete nebenher in einem Stahlwerk, ehe er es in 14 Jahren Dienstzeit bei der Polizei von Los Angeles zum Detective Sergeant brachte, all dies in der Umkehrung des Berufsweges seines Vaters, der im pennsylvanischen East Pittsburgh Polizeichef gewesen, mit Frau und dem 14-jährigen Joseph Aloysius ins rüstungsboomende Kalifornien gezogen und Stahlarbeiter geworden war. In einem Interview mit seiner früheren Heimatzeitung erzählte Wambaugh 2009: „I remember East Pittsburgh very well. My dad was the Chief of Police when I was a young child. I remember when one of the guys would drive by they would hit the siren for me. I had a good feeling for cops from an early age.“ (Exclusive interview with Joseph Wambaugh).

Ritter und Centurionen

Ritter und Centurionen

Der Roman „Die Chorknaben“, mit dem er die Uniform ablegte und sich als Schriftsteller selbständig machte, stammt aus dem Jahr 1975. Es war ein Polizeiroman wie bis dahin noch keiner. Polizisten in der Hauptrolle, das war eine heikle Sache. Damals waren sie Bullen, Schweine, Demonstrantenknüppler. Das US-Cover der „Choirboys“-Erstausgabe zeigte ganz ungeniert einen hölzernen Schlagstock als Deko-Element. Schon zuvor hatte Wambaugh mit den Polizeiromanen „The New Centurions“ (deutsch verharmlost als: „Nachtstreife“) und „The Blue Knight“ (ebenfalls verharmlost als: Der müde Bulle) bereits in der Titelgebung Stellung bezogen.

Ritter und Centurio, eine gesellschaftspolitische Elite der besonderen Art beschwor und verteidigte Wambaugh in seinen Polizistenfiguren, die er gleichwohl als schwach, angeschlagen, durchgeknallt und traumatisiert zeichnete, aber eben auch als hochgradig professionell. Die römischen Centurionen stiegen stets aus dem Mannschaftsdienstgrad auf, der Centurionenstand bildete das Rückgrat der römischen Armee. Alles andere als bieder-brave Affirmation zeigten Wambaughs frühe Romane Polizeiarbeit als ritterliche Arbeit wie eben auch als Müllabfuhr der Gesellschaft, zeigten sie die seelischen Kosten und Verwüstungen solcher Profession, zeigten sie den Übergang von Idealismus zum Zynismus, spielten sie allesamt in einer Welt, die (nur?) im Suff besser zu ertragen ist.

„Der Einfluss von Wambaugh ist nicht zu überschätzen“

In einem der allerersten Texte auf CrimeMag (Feburar 2008, siehe hier) hat Thomas Wörtche das unübertrefflich zugespitzt formuliert:

In einem der allerersten Texte auf CrimeMag (Feburar 2008, siehe hier) hat Thomas Wörtche das unübertrefflich zugespitzt formuliert:

„Erinnern wir uns kurz: Mit „The New Centurions“ (‚Nachtstreife‘) stellte Wambaugh 1970 die cop novel sozusagen vom Ed McBain’schen Kopf auf die Beine – das literarische Sujet Verbrechen als unendlichen work-in-progress und nicht mehr als Fall-und-Aufklärung, Polizeiarbeit nicht als detection, sondern als Kette von Frustration, Gewalt und emotionalen Exzess-Situationen; Polizei nicht notwendig als Freund und Helfer oder total korrupte Organisation, sondern als psychopathologische Veranstaltung mit sex’n violence, viel menschlichem Faktor, dialektisch und hochauflösend, verstörend und – in einer späteren Phase seines Werkes – bizarr-komisch. Die Bachtinsche Karnevalisierung war Wambaughs probates ästhetisches Mittel, um die „City of Quartz“ (Mike Davis) oder um „La-La-land“ (R. W. Campbell) und damit Megapolis überhaupt erzählbar zu machen. Wambaugh hatte unendlichen Einfluss auf die Bilder von Polizei und Polizeiarbeit, in allen Medien. Police Story stammt aus seiner Werkstatt, „Hill Street Blues“ und „NYPD Blue“ sind ohne Wambaugh nicht vorstellbar.

James Ellroy hat alles von ihm gelernt und ihn noch lange als Rivalen beschimpft, Gary Philipps hat seine Methode explizit politisiert, Michael Connelly hat von Wambaugh gelernt, selbst aktuelle Fernsehserien wie „The Shield“ wären ohne ihn nicht möglich. Nicht zu reden von den Legionen von Ausplünderern, Trittbrettfahrern und Light-version-Produzenten. Kurz: Der Einfluss und die Relevanz von Wambaugh für die cop novel sind überhaupt nicht zu überschätzen. Weil aber die cop novel das erzähltechnische und ästhetische Paradigma der Kriminalliteratur der letzten 35–40 Jahre war (Polyphonie, Multiperspektivismus, Großstadterfahrung, Gewaltdarstellung, ästhetische Montage von slang etc.) und weit über das Genre in Nachbargenres (Cyberpunk etc.) und Non-genre-Literatur (Paul Auster, Tom Wolfe etc.) gewandert ist, gehört Wambaugh zu den entscheidenden Literaten dieser Zeit. Seine starke Rolle als True-crime-Autor (The Onion Field; „Tod im Zwiebelfeld“) ist dabei noch gar nicht erwähnt.“ So weit Thomas Wörtche.

Dampf ablassen

Dampf ablassen

„Die Chorknaben“ beginnt mit einem verlustreichen Einsatz der Third Marines nördlich von Khe Shan 1967. Ein Soldat nimmt da den anderen in den Arm, um dessen Weinkrampf zu besänftigten („They were nineteen years old. They were children.“) und schwenkt dann nach Los Angeles auf zehn Polizisten der LAPD-Nachtschicht, die ihre Stunden vor dem Morgengrauen im MacArthur-Park mit Saufen, groben Scherzen und Sex verbringen, ein Dampfablassen, das sie euphemistisch „choir practice“ nennen – Chorproben. Einer von ihnen, Sam Niles, greift oft noch instinktiv nach seinem M-14-Gewehr, das aber nicht mehr da ist. Die meisten von ihnen sind Kriegsveteranen (siehe dazu auch Teil III und Teil IV), sie alle, auch die drei Zivilisten, sind an ihr Quantum Alkohol gewöhnt, um sich in der Balance zu halten:

„Van Moot was a veteran of the Korean War. Niles, Bloomguard, Rules and Pott were Vietnam vets. Tanaguchi had seen service but not combat. Slate, Wright and Pratt had not been in the military. Herbert ‚Spermwhale‘ Whalen had seen combat in World War II, Korea and even in Vietnam …“

In der wiederaufgelegten Taschenbuchausgabe der „Chorknaben“ lieferte der Verlag Bastei Lübbe 2009 ein Vorwort von James Ellroy mit. Über die Chorproben schreibt Ellroy:

„Eine Weile heißt das Weiber und andere Kicks. Es entwickelt sich eine Unterströmung. Der Job stimuliert und quält sie zu sehr. Sie stehen im öffentlichen Dienst, sind aber auch Voyeure. Der Job verleiht ihnen eine von der Dienstmarke polierte Identität. Sie sind versehrte Machos, unter einer harten Schale zerbrechlich. Sie gehen mit einem Übermaß an Furcht und Verletzbarkeit an die Arbeit. Sie sind überdreht und gestresst und weit mehr als nur ein bisschen irre. Es wächst ihnen alles über den Kopf.“ Und Ellroy gesteht: „Das Buch wühlte mich auf und tröstete mich auf seltsame Weise. Es stellte meine moralischen Werte in Frage. Es stellte mich auf eine Höhe mit Menschen, die am Abgrund standen.“ Das Buch brachte ihn, sagt er selbst, auf den Weg, sich schreibend seinen eigenen Dämonen zu stellen, war der Anstoß für eigenes Erzählen.

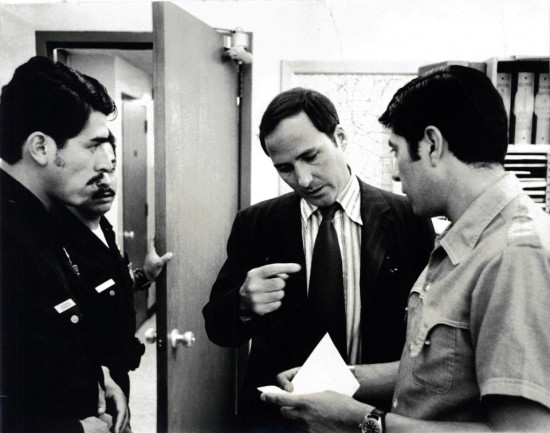

Joseph Wambaugh on the job at Hollenbeck Station in East LA, circa 1973. Quelle: Facebook

Robert Aldrich mag keine Polizisten

„Die Chorknaben“, das ist für viele vermutlich auch der Film von Robert Aldrich (1977). Das aber wirft leider ein schiefes Licht. Denn Aldrich, der Regisseur von „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“, „Flug des Phönix“ und des Tarantino-Vorbilds „Das dreckige Dutzend“, wusste mit dem Stoff nichts anzufangen. In einem Interview bekannte er:

„Ich denke, Mr. Wambaugh wird sehr unglücklich sein mit diesem Film. Ich habe noch nicht herausgekriegt, wie ich einige der Sachen aus dem Buch geradeziehe, aber ich werde das lösen. Sehen Sie, ich denke Wambaughs Gefühle für die Probleme der Polizisten sind vermutlich ehrlich und echt, aber ich sehe das nicht auf die gleiche Art. Ich finde die Tatsache, dass Polizisten „nicht klarkommen“ nicht besonders produktiv, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie man Bedauern fühlen soll für einen Polizisten. Du wirst nicht eingezogen, um Polizist zu werden. Also musst du es auch aushalten, wenn du es nicht magst, was die Leute über dich denken. Schließlich gibt es eine fette Pension nach 20 Jahren. Um es klar zu sagen, ich widerspreche Mr. Wambaugh sogar soweit, dass ich nicht glaube, dass Leute Polizisten wirklich mögen.“

Wambaugh meinte dazu in einem Interview: „I don’t like talking about the film however I am proud of the book. Director Robert Aldrich was just misguided in his interpretation of it. When I saw the finished project it was horrible. I took my name off it as screenwriter.“

„Black Marble“: Ein Cop mit Hang zum Wodka

Auf die „Chorknaben“ folgte 1978 „The Black Marble“ (dt. Ein guter Polizist), in dem Hunde beinahe wichtiger als Menschen sind. Bevölkert wird die schwarzfarbene Komödie von allesamt angeknacksten Protagonisten. Hauptfigur ist der Cop A.M. Valnikov, ein russischer Immigrant mit einem starken Hang zu Stolichnaya Wodka, er hört Arien aus „Boris Godunov“ und wenn er zu fertig dafür ist, herzerweichende russische Zigeunerlieder, ein hoffnungsloser Romantiker. Immer wieder versinkt er dann im gleichen Albtraum:

„… he dreamed about the rabbit hopping through the snow. He knew there was no escaping the hunter. He knew the hunter would kill the rabbit and cut his throat, and break his jaws, and peel the face back away from the skull with the muscle hissing as it tore in the powerful hands of the hunter. As always, he sobbed while he dreamed.“

Der Plot ist so simpel wie absurd. Der trunksüchtige Hundepfleger Philo Skinner hat ein wertvolles Exemplar gekidnappt und verlangt Lösegeld, Valnikov soll die Sache zusammen mit seiner karrierebewussten Partnerin Sgt. Natalie Zimmerman lösen, die aber will erst weder mit dem Fall noch mit ihm zu tun haben. Die Verfilmung kam bei uns als „Nieten unter sich“ ins Kino, für ein Blödelpublikum à la Bud Spencer aber taugte das absurde Sptektakel kaum. Das Drehbuch stammte von Wambaugh, Regie führte der mit „The Onion Field“ erfolgreiche Harold Becker; der Film bekam gute Kritiken, aber war kein Erfolg an der Kinokasse. Robert Foxworth zeigt eine reife Leistung als Valnikov, Paula Prentiss war seine Partnerin, Harry Dean Stanton gab den Hundedieb Philo Skinner und James Woods tauchte in einer Nebenrolle als „The Fiddler“ auf.

Im Fernsehen und in Hollywood angekommen

Anfang der 80er Jahre waren angeknackste Polizisten dann „serienreif“. Die Fernsehserie „Hill Street Blues“ (Titelmusik von Larry Carlton brachte es von 1981 bis 1987 auf 146 Episoden. Die Hill Street Cops waren heroisch und furchtsam, mitfühlend und brutal, brillant und unsicher, all das oft in der gleichen Folge. Ein wichtiges Motiv waren die ungleichen Arbeitspartner und die damit verhandelbaren gesellschaftlichen Konflikte, die Diskrepanz zwischen Arbeit und Privatleben der einzelnen Akteure und das Dilemma der Polizeiarbeit zwischen „dem, was richtig ist“ und „dem, was funktioniert“. Es gab Freundschaften und Rivalitäten, Krach und Streit, Zynismus und Verzweiflung. Kurzum Menschlichkeit. Der stabilste, pragmatischste, weiseste und sich selbst am besten unter Kontrolle haltende Polizist der Serie war der stoische Captain Frank Furillo, der Revierleiter. Er wirkte wie ein Überbleibsel aus der Garde der alten Fernsehpolizisten – und er war ein Alkoholiker. Phasen der Trockenheit und des Entzugs unbenommen, war er ein Süchtiger und gestand sich das auch ein. Keine normale Fernsehkost zur damaligen Zeit.

1981 stieg dann auch ein Hollywoodstar wie Paul Newman in die Wambaughschen Niederungen der Polizeirealität. In „Fort Apache – The Bronx“ macht schon der Titel klar, wie weit es mit der innerstädtischen Zivilisation gekommen war. Bereits John Carpenters „Assault on Precint 13“ (Assault – Anschlag bei Nacht) von 1976 war eine filmische Vorahnung dessen gewesen, was dann in der Abschattung gegenüber einer feindlichen Außenwelt und der damit einhergehenden Korpsbildung fast notwendigerweise zu Gewaltexzessen wie dem Rodney-King-Skandal führen musste. „Fort Apache“, ein Film mit gehörig dokumentarischem Zeitkolorit, zeigt eine sozusagen von Wilden und Verrückten umlagerte New Yorker Polizeistation.

Einmal weiß sich Paul Newman als trinkfreudiger Polizist Murphy in einer brenzligen Situation nicht anders zu behelfen, als gegenüber einem Messerschwinger den noch Durchgedrehteren zu mimen. Das Drehbuch stammte von dem in der Bronx geborenen und aufgewachsenen Heywood Gould, der immer noch alle paar Jahre einen mit Authentizität angereicherten Kriminalroman vorlegt. Zuletzt gab es von ihm jetzt im Januar 2013 leichtere, von einem langen Arbeitsleben in der Fernseh- und Filmindustrie gesättigte Kost mit vielen bösen Sottisen: „Green Light for Murder“ , in dem ein mental instabiler Regisseur, der seine Tabletten abgesetzt hat, einen Film darüber dreht, wie er all die Produzenten mordet, die seine Karriere als TV-Serien-Regisseur zerstörten. Der Film spielt sich in seinem Kopf ab, die Morde sind real.

„Unser Polizisten essen ihre Toten“

„Unser Polizisten essen ihre Toten“

Doch zurück, zu Wambaughs Karneval. In „The Delta Star“ (1983) tragen die Polizisten Namen wie The Bad Czech, Rumpled Ronald, gibt es eine Polizistin namens Jane Wayne a.k.a. The Bionic Bitch und einen Polizei-Rottweiler namens Ludwig, der bei den Saufgelagen in den Bars mithält und zur allgemeinen Belustigung auf den Billardtisch ejakuliert… Polizeifolklore eben. Alle sind sie Polizisten des berühmt-berüchtigten L.A. Polizeireviers Rampart, dem auch James Ellroy mit seinem Filmscript für „Rampart“ Reverenz erwies. Zu Beginn hängen die Cops in ihrer Stammkneipe ab und schauen ihrem Kollegen „The Bad Czech“ zu, wie er sich zeitungslesend immer mehr über die political correctness der tonangebenenden Gesellschafts-, Medien- und Politikerschicht begeifert.

„Leery’s Saloon (so genannt, weil der Barkeeper nur eben diesen einen Gesichtsausdruck hat, AM) was very dark, as every cop’s bar must be (they don’t want so see too much when they’re off duty), and had a jukebox so they could bump and shake and grind and wiggle on the minuscule dance floor in the next room. Leery’s dance floor was exactly the size of three coffins they said… There were inevitable markers in the tavern to let civilian tourists know it was a cop’s hangout. Such as a bumper sticker over the pub mirror that said OUR COPS EAT THEIR DEAD. Or CONAN THE BARBARIAN FOR POLICE CHIEF… But the final tip-off was the sign on the door to the woman’s rest room.. it said WOMEN ONLY!“

Wütende Väter, tiefe Wunden und viel Alkohol

Wütende Väter, tiefe Wunden und viel Alkohol

In den mittleren 80ern zog Wambaugh von L.A. nach San Diego, der zum vielfachen Millionär gewordene Autor wohnte – nachdem er sich 1984 der Immigranten- und Drogenrealität im amerikanisch-mexikanischen Grenzland mit dem fulminanten Tatsachenroman „Lines and Shadows“ (Die San-Diego-Mission) angenähert hatte, in gehobenem Wohlstadt mit Blick auf den feudalen Yachthafen; und auch seine Romane änderten die Perspektive. Seine Polizisten hatten es nicht mehr mit der innerstädtischen Vorhölle von L. A. zu tun, sondern mit ihrer eigenen Langeweile und dem Ennui in den reichen Vorstädten San Diegos oder dem megareichen Palm Springs zu tun. Wambaughs verzeifelt schwarze Komödien wandelten sich mehr zur Farce, verloren an Kraft.

Dennoch gibt es einen abgründigen Unterton, dessen tatsächliche Tiefe wir erst seit kürzerer Zeit ermessen können (siehe weiter unten) in dem letztendlich dann doch wie ein Faustschlag wirkenden Roman von 1985 „The Secrets of Harry Bright“.

Sidney Blackpool hat eine tiefe Wunde. Er ist Alkoholiker, geschieden, hat seinen Sohn bei einem Surfunfall verloren, wurde in das winddurchblasene Mineral Springs versetzt, dem Bauch des reichen Palm Springs; eine komfortabel weiche Pensionierung wurde ihm versprochen, wenn es ihm gelänge, den Mord an einem Millionärssohn aufzuklären, dessen Überreste in einem ausgebrannten Luxusauto in der Wüste gefunden wurden. Es ist ein Mordfall, der seine Narben wieder aufreißen und ihn in eine Spirale von Trunkenbold-Schuldgefühlen führen wird – und zu einem anderen, ebenfalls nicht nüchternen Polizisten, zu Sergeant Harry Bright.

USMC boot camp graduation, October 1954. Joseph Wambaugh, age 17, is 3rd row down, 5th from the right. Quelle: Facebook

Sidney Blackpool wird Black Sid genannt, weil er am liebsten Johnnie Walker Black Label Scotch trinkt. In der Eröffnungssequenz treffen wir ihn – diese Art von Entrée ein Klassiker seit Chandlers „Der lange Abschied“ und Marlowes Auftritt bei General Sternwood (siehe Teil II) – in der Villa eines Multimillionärs.

„Victor Watson looked at his wristwatch, Patek Phillipe of course, and said. „Late enough for a drink, Sergeant? You’re almost off duty.“

„I don’t worry about duty,“ Sidney Blackpool said. „Only about my liver. Four o’clock’s late enough.“

Sein Gastgeber schenkt nach: Sidney Blackpool caught himself guzzling, which was what he had promised himself he wouldn’t do the last time he failed to quit drinking. Well, shit, if you have to listen to some industrialist’s life story …

„Help yourself,“ Victor Watson said, and the detective poured generously… (Watson schwafelt weiter, es dauert lange, bis er auf seinen toten Sohn zu sprechen kommt, AM) By now, Sidney Blackpool was drifting. The sun was filtering in the windows from the west, and twelve-year-old Johnny Walker was making fifty-nine-years-old Victor Watson seem like an old pal.“

Watson will wissen, wer seinen Sohn ermordet hat, und er zählt auf die Wut und stille Aggression, die den Polizisten mit ihm verbinden wird, auf jene Gefühlsverbindung, die Väter haben, die ihren Sohn verloren. Das Motto des Buches aus dem Lukas-Evangelium (15:24), „Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden“, hatte für Wambaugh eine stark autobiografische Komponente, sein Adoptivsohn David war damals an die Gosse verloren; als Autor macht er einen starken und bewegenden Plot aus all dem Drama und den Schuldgefühlen, überwölbt ihn mit Absurditäten der Polizeiarbeit. Mit seinem Partner Otto Stringer macht Blackpool sich an die Ermittlung, sie stoßen auf eine Truppe besonders dummer Polizisten, Keystone-Cops erster Güte, angeheuert hat sie alle Sergeant Harry Bright. Nach einem Schlafanfall liegt er seit Monaten im Koma. Seltsam genug, hat auch er einen Sohn verloren.

„Harry Bright’s been a heavy drinker for a long time, I think.“

„He’s a drunk, you mean?“

„Well, you know how it is in police work. There’s a guy or two at every station. Whiskey face, whiskey voice, whiskey eyes, but they always show up to work on time. Always have a shoeshine and a pressed uniform. Always do a job. That was Sergeant Bright.“

In einem emotional aufwühlenden erzählerischen Bogen destilliert – welch zutreffendes Wort – Wambaugh dann in wenigen Strichen “Das Geheimnis des Harry Bright“. Es ist dies das des trauernden, alkoholsüchtigen Vaters, dem die Gefühle ausgetrieben wurden und nur noch die Pflicht geblieben ist, der aber dennoch lieben und verzeihen kann – und die „verlorenen Söhne“ der unterschiedlichsten kalifornischen Polizeistationen bei sich aufnimmt. „The force of alcohol addiction and the essence of selfdeception in the disease are brought home strongly“ , urteilte die „Los Angeles Times“.

Dem Sohn gewidmet

Dem Sohn gewidmet

„The Golden Orange“, erschien1990 nach einer fünfjährigen Pause und nach „The Secrets of Harry Bright“. Das Buch ist Wambaughs (Adoptiv)-Sohn David gewidmet.

Das erste Kapitel, überschrieben mit „The Drinker’s Hour“, führt ohne jede Vorwarnung zu den Trinkgewohnheiten und Dämonen von Winnie Farlow, einem suspendierten Polizisten in Newport Beach, an der Gold Coast von Orange County. „Welcome to The Drinker’s Hour!“ begrüssen ihn um 3 Uhr nachts seine „doom jockeys“, seine persönlichen apokalyptischen Reiter, seine Zwillingsphantome, die er „Angst“ und „Gewissensbiss“ getauft hat, und sie fordern ihren Tribut, verlangen Alkoholnachschub.

„Welcome to The Drinker’s Hour!“ That’s how they introduced their 3:00 A.M. show, those doom jockeys. Still, sometimes they didn’t arrive exactly on time. Sometimes they wouldn’t perch on the foot of his bed until 3:30 or so, and once they even showed at 4:15. But more often than not, they were ready to open their act within ten minutes, either way, of 3:00 A.M. The Drinker’s Hour.

Winne Forlowe’s twin phantoms needed about three hours, after which he could once again fall unconscious until midnight, thereby screwing up his entire day, making himself so rotten de’d start drinking a bit earlier in the afternoon to ‚right’ himself. After which the cycle would repeat.

He had dubbed them „Fear“ and „Remorse“ , those winged apparitions, and imagined them as turkey buzzards, black one with hooked bony beads, and necks like Ronald Reagan. He’d learned at an A.A. meeting (which his lawyer hat forced him to attend) that lots of drinkers had horrific night visitations. The tormentors could take any gruesome form: bat, snake, rodent, spider, pit bull, lawyer …

Die turbulenten Gewässer des Lebens ein wenig glätten

Als Bootskapitän hat der exzessive Wodka-Trinker Winnie Farlow in einer Nacht ziemliche Scheiße gebaut, er hat eine Gerichtsverhandlung zu erwarten. Als sein Anwalt ihm den Ernst der Lage klarmacht, gewinnt sein Plädoyer in eigener Sache geradezu poetische Züge:

„It’s one goddamm night in my life! What about the fifteen years I gave to police work? What about the three years in the marines? I’m a Nam vet, for chrissake!“ Then Winnie remembered something he’d heard from the breached poet at Spoon’s Landing. „I take a few drinks so the turbulent waters of life can glass out and let me trim the sails and cruise for a few hours.“

Die turbulenten Gewässer des Lebens ein wenig glätten mit ein paar Drinks, damit man die Segel einholen und einige Stunden dahintreiben kann. Schön gesagt.

Als er Tess Binder kennenlernt, eine dreimal reich geschiedene Schönheit mit eigenen Schatten, verschwinden die nächtlichen Aasvögel an seinem Bett für eine Weile und das Buch bekommt einen sanfteren Ton. Wambaugh sah damals – seine späteren harmlosen Bücher noch hinter dem Horizont – „The Golden Orange“ als „the softest novel that I’ve ever written. You don’t find here what has been termed ‚the ghoulish glee‘ in my stories.“ Es war sein zwölftes Buch. Er hatte eine Zeitlang selbst als harter Trinker gegolten und sagte dazu: „I was drinking when I was younger. I’ve grown up a little bit.“

Die New York Times Book Review meinte damals: „Mr. Wambaugh has staked out the mental set of the long-term, hard-core alcoholic so thoroughly, one knows that if the author has not been there himself, he has been close enough for color television.“

Viele Stufen der Sucht

Ja, das war er, wirklich nah genug an Alkoholerfahrungen aller Art. „The Last Call“ , sinngemäß „Letzte Runde“ in einer Bar, lautet der Titel im September 2012 erschienenen Lebenserinnerungen des Wambaugh-Sohnes David, der als sechs Monate altes Baby von den Wambaughs adoptiert wurde, als Sohn eines zum Bestsellerautor gewordenen Polizisten aufwuchs und sich in seinen Teenagerjahren an den Alkohol verlor. David riss aus, lebte in L.A. auf der Straße, wurde beinahe eines Lösegelds wegen gekidnappt, als seine neuen Freunde erfuhren, wer er war.

Immer wieder halfen ihm seine Eltern aus der Patsche, schließlich aber landete er im Gefängnis, musste sich dort behaupten. Erst mit 40 habe er angefangen, erwachsen zu werden, schreibt er. Fast wortgleich sagte das sein Vater auch über sich selbst. David Wambaugh lebt heute in der Nähe von San Diego, ist Director of Interventions im Chapman House und bei Teen Savers in Orange, California, einer Reha-Einrichtung, die auf Drogen- und Alkoholsucht spezialisiert ist. Auf seiner Webseite wird deutlich, wie wichtig es ihm ist, andere Menschen vor einem Schicksal, wie er es durchlebte, zu bewahren. In der Kurzfassung seiner Lebensgeschichte heißt es dort:

„I was born on July 15th, 1964 in Los Angeles Ca., adopted at six months of age by my new parents … I lived a life that allowed me to experience many different levels of addiction, and its ramifications.“

Kent Anderson: Liquor, Guns & Ammo

Kent Anderson: Liquor, Guns & Ammo

Ein Bruder im Geiste Wambaughs ist Kent Anderson, der als Green Beret in Vietnam im Einsatz war und danach acht Jahre als Polizist in den Slumbezirken von Oakland, Kalifornien, und Portland, Oregon. Nach seinem Vietnam-Roman „Sympathy for the Devil“ (1987) mit dem großartigen Schlußsatz „And he knew, he’d always known, that no matter what he did, and no matter how many others died, he was doomed to survive the war“, legte er im Dezember 1996 im leider untergegangenen Verlag von Dennis McMillan einen 522 Seiten starken Kriminalroman vor, den der überaus alkoholkundige James Crumley (wir werden ihn noch auf unserer Tour besuchen) als die „beste cop novel, die ich je gelesen habe“ pries. Crumley machte nie ein Hehl daraus, dass er seinen Freund Anderson in einer Kneipe namens „Boring Tavern“ in Portland, Oregon, kennengelernt hatte.

Ein Jahrzehnt liegt zwischen den beiden Romanen Andersons. Seine Hauptfigur, der Special Forces Soldat Hanson, liest Yeats auf seinen Dschungelgängen, das stets mitgeführte Taschenbuch längst seinem Oberschenkel angeformt. In „Night Dogs“ ist aus Hanson ein zurückhaltender, zynischer, aber empathischer Polizist geworden, der mit scheinbar lässiger Attitüde an seinen Job geht und damit den Drogenpolizisten Fox nervt, der deswegen in Hansons Vergangenheit gräbt und auf ein paar vertrauliche Akten aus Hansons Vietnamzeit stösst. Der Konflikt erlaubt es Anderson, eine Brücke zwischen seinen beiden Romanen zu bauen und die Gewalt im Krieg mit der im Frieden zu vergleichen.

Die Los Angeles Times meinte dazu: „Although ‚Night Dogs‘ is set in Portland, Ore., in 1975, it tells us all we need to know about why Los Angeles burned in 1992. Anderson makes his mark in Wambaugh country with his eloquent, literary voice and an anguished, haunting sensibility. Many novels have been written about the lives of cops and soldiers, but few have probed the American propensity for violence as well as this one.“

Gute und schlechte Polizisten und die zivile Welt

In Portlands verbrechensträchtigem Nordbezirk hat Hanson es zu tun mit „troublemakers, bad boys, adrenaline junkies, ‚supercops‘ with something to prove, afraid they were queers or cowards, true believers, racists, sadists, manic-depressives who seemed sane as long as they walked the streets with a gun – most of them good cops“.

Seiner Definition nach ist ein „guter Cop“ durchaus fähig, jemandem im Namen der „Gerechtigkeit der Straße“ zusammenzuschlagen oder eine „throw-down gun“ neben einem niedergeschossenen Verdächtigen zu platzieren, der dann doch unbewaffnet war. Das hat er mit jedem schlechten Polizisten gemeinsam, was ihn aber unterscheidet und gut macht, ist jener verschmorte, aber sich in ihm behauptende Rest Mitmenschlichkeit, der die Flammenhölle all der Situationen überlebte, in denen er sah, was Menschen sich antun können.

Der Streifenpolizist Hanson, den Anderson durch Portland schickt, redet nicht mit Zivilisten über seine Arbeit, weil sie in einer Traumwelt leben und sich vor der Wahrheit verstecken, für die er einen schrecklichen Tribut zahlt, „weil er weiß, wenn er die Wahrheit erzählt über seine Arbeit, wird er als Monster angesehen“. Besonders verachtet er Liberale, Therapeuten, Gemeinschaftsaktivisten und Dichter, „all die Sensiblen, die die schmutzige Arbeit der Gesellschaft den Soldaten und Polizisten lassen und sie dann dafür kritisieren, dass sie sie tun“.

Die einzigen Menschen, die er respektiert, sind seine Streifenwagenpartner Dana und Zurbo und einiges an Straßenpersonal. Die einzige Person, der er voll und ganz vertraut, ist Doc, ein Schwarzer, Mitglied seines Special Forces Teams in Vietnam und jetzt ein Rauchgiftdealer und Killer. Hanson hört nie auf, Wegzeichen dafür zu suchen, wie sich inmitten von Wahnsinn und Brutalität leben lässt:

„… he never stops hoping to find instructions for living honorably in the midst of madness and brutality, a diagram or formula that would show him a way to walk, with courage and mercy, through a world where sometimes, late at night he thought he could hear pain itself rising from the earth.“

Die „Night Dogs“ übrigens sind ausgesetzte, räudig gewordene Hunde, die in der Meute im Ghetto jagen und während einer rituellen Nacht von der Polizei gejagt und getötet werden.

James Crumley notierte über den Roman:

„It is not just a fine book, it is an important book. It reminds us of important things, of a time too many people prefer to forget, the loss of faith and purpose after the war; and it reminds us that those people who live on the rough edges of society are people much like us, people with hopes and dreams, with disappointments and endurance; and they deserve the same respect we usually reserve for ourselves. Read this novel, enjoy, think, and rest easy in your domestic peace.“

Leider ist Kent Harrington verstummt, seine letzte Veröffentlichung stammt von 1998, es war die Artikel- und Essaysammlung mit dem trefflichen Titel „Liquor, Guns, & Ammo“.

Fortsetzung folgt: Mit Lawrence Block und seinem Gossen-Detektiv Matthew Scudder …

Hier geht es zu Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV, Teil V und Teil VI.

Alf Mayer

Die früheren Wambaugh-Romane:

1970: The New Centurions (Nachtstreife, dt. von Sepp Leeb; Heyne München 1985)

1972: The Blue Knight (Der müde Bulle, dt. von Sepp Leeb, Heyne München 1983)

1975: The Choirboys (Die Chorknaben, dt. von Sepp Leeb, Heyne München 1984, wiederaufgelegt #### bei Bastei Lübbe, mit einem Nachwort von James Ellroy)

1978: The Black Marble (Ein guter Polizist, dt. von Sepp Leeb, Heyne München 1982)

1981: The Glitter Dome (Der Hollywood-Mord, dt. von Inge und Friedhelm Werremeier, Heyne München 1985)

1983: The Delta Star (Der Delta-Stern, dt. von Inge und Friedhelm Werremeier, Hestia Bayreuth 1984)

1985: The Secrets of Harry Bright (Der Rolls-Royce-Tote, dt. von Nikolaus Stingl, Zsolnay Wien 1987;)

1990: The Golden Orange (Ein kalifornischer Traum, dt. von Dietlind Kaiser, Hestia Bayreuth 1991)

Tatsachenromane:

1973: The Onion Field (Tod im Zwiebelfeld, dt. von Sepp Leeb, Heyne München 1984)

1984: Lines and Shadows (Die San-Diego-Mission, dt. von Friedhelm Werremeier, Heyne München 1988)

1987: Echoes In The Darkness (Der Susan-Reinert-Fall, dt. von Nikolaus Stingl, Hestia Bayreuth 1991)

1989: The Blooding (Nur ein Tropfen Blut, dt. von Dietlind Kaiser; Heyne München 1992)

Verfilmungen:

1972: The New Centurions (Polizeirevier Los Angeles Ost, Regie: Richard Fleischer)

1975: The Blue Knight (Street Cop, Regie: Robert Butler)

1977: The Choirboys (Die Chorknaben, Regie: Robert Aldrich)

1979: The Onion Field (Mord im Zwiebelfeld, Regie: Harold Becker)

1980: The Black Marble (Nieten unter sich, Regie: Harold Becker)

1987: Echoes in the Darkness (Schatten in der Dunkelheit, Fernsehfilm, Regie: Glenn Jordan)

1993: Fugitive Nights: Danger in the Desert (Fernsehfilm, Regie: Gary Nelson)

Drehbücher:

1973: The Police Story (mit E. Jack Neumann; zweistündiger Pilot-Fernsehfilm)

1977: The Choirboys (mit Christopher Knopf, Name zurückgezogen)

1979: The Onion Field

1980: The Black Marble

1987: Echoes in the Darkness

1993: Fugitive Nights: Danger in the Desert