Willkommen

zum CM-Jahresrückblick, Teil III (O–Z): die Tops & Flops von LitMag, MusikMag & CrimeMag, so wie unsere Autorinnen und Autoren das Jahr 2014 sahen: Bücher, Filme, Musik, TV, Kino, Alltag und Wahnsinn … ungeordnet und undogmatisch. Viel Vergnügen! (Zu Teil I und Teil II)

Roland Oßwald

Roland Oßwald

Im Bereich Podcast bleibt das küchenradio für mich auch 2014 die Empfehlung der Branche. Der Rest agiert weitgehend urig germanisch und ist thematisch mit dem fickrigen Drang zur Gleichschaltung beschäftigt. Ein Frischling ist n00bcore. Hörenswert für technisch interessierte Küken (wie mich). Aber zum Glück haben wir ja noch Tim Pritlove in der deutschen Podcastlandschaft. Sein neues Projekt Forschergeist, seit Spätherbst zu hören, beginnt äußerst vielversprechend. Nach den bis jetzt ersten drei Folgen kann man sich auf die Fortführung in 2015 freuen. Serial aus dem Hause This American Life überzeugt vom Konzept. Episodisches Erzählen realer Kriminalfälle in Podcastform wirkt in der Schwemme unzähliger, weitgehend belangloser TV-Serien erfrischend.

Das „Trial Testimony in William Pickard LSD Lab Trial“ bei Scribd wäre aus meiner Sicht ein großartiger Stoff für diese Erzählstruktur. In den ca. tausend Protokollseiten steckt alles drin, was eine Serie ausmachen könnte. Personal: ein exzellenter Hippiechemiker, ein Dopedealer und, wie es sich gehört, gleichzeitig geltungssüchtiger Informant der Regierung, eine junge Stripteasetänzerin als Versuchskaninchen und darüberhinaus das übliche Social Government Tourette. Der Rahmen: Die kleine Kriminalkunde der Brotherhood of Eternal Love durchsetzt vom Treiben amerikanischer Drogenfahndungsbehörden. Gier, Paranoia, Größenwahn und Verrat zünden als Treibstoff. Ort der Handlung ist ein ehemaliges Raketensilo in Wamego (Kansas).

Das „Trial Testimony in William Pickard LSD Lab Trial“ bei Scribd wäre aus meiner Sicht ein großartiger Stoff für diese Erzählstruktur. In den ca. tausend Protokollseiten steckt alles drin, was eine Serie ausmachen könnte. Personal: ein exzellenter Hippiechemiker, ein Dopedealer und, wie es sich gehört, gleichzeitig geltungssüchtiger Informant der Regierung, eine junge Stripteasetänzerin als Versuchskaninchen und darüberhinaus das übliche Social Government Tourette. Der Rahmen: Die kleine Kriminalkunde der Brotherhood of Eternal Love durchsetzt vom Treiben amerikanischer Drogenfahndungsbehörden. Gier, Paranoia, Größenwahn und Verrat zünden als Treibstoff. Ort der Handlung ist ein ehemaliges Raketensilo in Wamego (Kansas).

Ende der 90er Jahre galt das Atlas E Nuclear-Missile-Silo als größtes LSD-Labor weltweit. Es heißt 90 Prozent des damals global zirkulierenden LSDs stammte aus dieser Gruft. Am Ende – wie immer bei US-Unternehmungen solcher Art – läuft alles völlig aus dem Ruder und fliegt in einem großen Knall den Beteiligten um die Ohren. Wer weiß, wahrscheinlich hat sich irgendein Teppich- oder Pelzhändler aus Hollywood den Stoff bereits gesichert. In Sachen LSD und Konsorten habe ich 2014 zwei großartige Bücher entdeckt (meines Wissens noch nicht in deutscher Sprache zu kaufen). Zum einen „Acid Dreams“ von Martin A. Lee & Bruce Shlain, zum anderen „Orange Sunshine“ von Nicholas Schou. In der Verdichtung psychoaktiver Galaxien geistert natürlich auch immer der hoch geschätzte Hunter S. Thompson mit herum, und so lässt sich zu diesem Themenkomplex der Briefband „Fear and Loathing in America“ empfehlen (ebenfalls ohne deutschen Verlag).

Meine vielleicht zu großen Erwartungen hinsichtlich der Comic-Miniserie „Ballistic“ aus den „Black Mask Studios“ konnten leider – und das trotz des brillanten Zeichners Darick Robertson („Transmetropolitan“) – nicht erfüllt werden. Die Idee einer sprechenden Kanone als zweite Hauptfigur ist für mich immer noch attraktiv. Allerdings hat in der Historie der plappernden Pistolen Jon Courtenay Grimwood mit „Red Robe“ im Jahr 2000 einen Roman vorgelegt, der bis heute im Gefilde des Cyber Noir/Future Noir schwer zu erreichen ist (auch das ist meines Wissens noch nicht ins Deutsche übertragen worden …). A propos heimischer Markt, da beglückte uns in diesem Herbst Franz Dobler mit „Der Bulle im Zug“, und erfreulich ist auch der Band „Portrait in Noir“ von Jean-Patrick Manchette im Wewerka Verlag.

Meine vielleicht zu großen Erwartungen hinsichtlich der Comic-Miniserie „Ballistic“ aus den „Black Mask Studios“ konnten leider – und das trotz des brillanten Zeichners Darick Robertson („Transmetropolitan“) – nicht erfüllt werden. Die Idee einer sprechenden Kanone als zweite Hauptfigur ist für mich immer noch attraktiv. Allerdings hat in der Historie der plappernden Pistolen Jon Courtenay Grimwood mit „Red Robe“ im Jahr 2000 einen Roman vorgelegt, der bis heute im Gefilde des Cyber Noir/Future Noir schwer zu erreichen ist (auch das ist meines Wissens noch nicht ins Deutsche übertragen worden …). A propos heimischer Markt, da beglückte uns in diesem Herbst Franz Dobler mit „Der Bulle im Zug“, und erfreulich ist auch der Band „Portrait in Noir“ von Jean-Patrick Manchette im Wewerka Verlag.

Musikalisch haben mich „Quintron and Miss Pussycat“ und Lifafa über weite Strecken im Jahr 2014 begleitet.

Zu den CM-Beiträgen von Roland Oßwald.

Andreas P. Pittler

Andreas P. Pittler

Das Jahr der Kurzgeschichte

Also ehrlich gesagt fand ich die Literaturproduktion dieses Jahres ziemlich mau. Die meisten Werke, die mir als „Sensation“ angepriesen wurden, entpuppten sich bei näherer Lektüre als recht einfach gestrickt und alles andere denn tiefsinnig. Der Literaturbetrieb hat wieder einmal das „Fräuleinwunder“ für sich entdeckt, setzte auf Glückskeks-Philosophie und ansonsten primär auf Selbstbespiegelung. Da lernt man wirklich, um die Stellflächen mit der Überschrift „Neuerscheinungen“ einen Bogen zu machen. Vor allem ertappe ich mich bei der Frage, weshalb Literatur in so turbulenten Zeiten so langweilig ist. Nun, ich habe da so eine Ahnung, aber die würde eher in einen Essay und nicht in einen Jahresrückblick passen.

Angenehm überrascht haben mich 2014 aber einige Kurzgeschichten, noch dazu solche, die in eher kleinen, exklusiven Anthologien erschienen sind. Mein absolutes Highlight dabei ist Richard Birkefelds „Herrliche Zeiten“, gelesen im „Secret Service 2015“, dem Jahrbuch des „Syndikats“. Tränen gelacht habe ich bei Thomas Askan Vierichs „Lamento“, erschienen in der von Helena Verdel und Christian Klinger herausgegebenen Anthologie „Fifty Fifty“, wo übrigens ein zweiter Beitrag von Richard Birkefeld („Mein Fahrer“) ebenfalls Erwähnung verdient. Und literarisch Erbauliches förderte auch die aktuelle Publikation des österreichischen P.E.N.-Clubs, „Mitten im Satz“ zutage. Die Kurzgeschichte rettet heuer ganz eindeutig die Ehre der heimischen Literatur!

Angenehm überrascht haben mich 2014 aber einige Kurzgeschichten, noch dazu solche, die in eher kleinen, exklusiven Anthologien erschienen sind. Mein absolutes Highlight dabei ist Richard Birkefelds „Herrliche Zeiten“, gelesen im „Secret Service 2015“, dem Jahrbuch des „Syndikats“. Tränen gelacht habe ich bei Thomas Askan Vierichs „Lamento“, erschienen in der von Helena Verdel und Christian Klinger herausgegebenen Anthologie „Fifty Fifty“, wo übrigens ein zweiter Beitrag von Richard Birkefeld („Mein Fahrer“) ebenfalls Erwähnung verdient. Und literarisch Erbauliches förderte auch die aktuelle Publikation des österreichischen P.E.N.-Clubs, „Mitten im Satz“ zutage. Die Kurzgeschichte rettet heuer ganz eindeutig die Ehre der heimischen Literatur!

Zu den CM-Beiträgen von Andreas M. Pittler.

Frank Rumpel

Frank Rumpel

Friedrich Ani: „Unterhaltung“. Schöner Band, der versammelt, was Ani in den vergangenen Jahren in kurzer Form geschrieben hat. Da gibt er auch mal seinem wirklich bissigen Humor Auslauf. Kurzweiliges und gewohnt schwere Kost nebeneinander, aber so gut abgemischt, dass es eine wahre Freude ist. Wenn der rote Buchschnitt nicht färben würde, wäre wirklich alles prima.

David Peace: „GB 84“ (zur CM-Rezension). Klasse Roman, in dem Peace den einjährigen Bergarbeiterstreit im Großbritannien der 1980er samt Margaret Thatchers gnadenloser Gegenstrategie seziert und die Korruption, die harten Fronten, den politischen Zynismus jener Zeit mit der ihm eigenen Intensität in Szene setzt.

Liza Cody: „Lady Bag“ (eBook bei CB). Cody erzählt aus der Sicht einer Obdachlosen in London und liefert eine messerscharfe Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse nach der Wirtschaftskrise, das so einfühlsame und pointierte, wie biestige Porträt einer Stadt von unten. Klasse.

Liza Cody: „Lady Bag“ (eBook bei CB). Cody erzählt aus der Sicht einer Obdachlosen in London und liefert eine messerscharfe Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse nach der Wirtschaftskrise, das so einfühlsame und pointierte, wie biestige Porträt einer Stadt von unten. Klasse.

Daniel Woodrell: „In Almas Augen“. Wunderbar fächert Woodrell ein kleines Gesellschaftstableau im ländlichen Missouri des Jahres 1929 auf. Alles dreht sich um eine Bombenexplosion in einem Tanzlokal, sein Erzähler umkreist das Ereignis, fügt ihm immer neue Facetten und Blickwinkel hinzu.

Franz Dobler: „Ein Bulle im Zug“ (zur CM-Rezension). Sperriger Kriminalroman, in dem Dobler von einem traumatisierten Kommissar erzählt, der da in einem Fall, in den er selbst verwickelt ist, auf Zugfahrt kreuz und quer durch die Republik nach der Wahrheit sucht und gleichzeitig so feine, wie boshafte Beobachtungen zu seinen Mitreisenden anstellt.

Mike Nicol: „Black Heart“ (hier bei CM). Abschluss seiner großartigen Trilogie. Mike Nicol erzählt gewieft und unkonventionell seine rasanten Geschichten aus der jungen Demokratie Südafrika. Ein echter Glücksfall für die Kriminalliteratur nicht nur vom Kap.

Mike Nicol: „Black Heart“ (hier bei CM). Abschluss seiner großartigen Trilogie. Mike Nicol erzählt gewieft und unkonventionell seine rasanten Geschichten aus der jungen Demokratie Südafrika. Ein echter Glücksfall für die Kriminalliteratur nicht nur vom Kap.

James Lee Burke: „Regengötter“ (hier bei CM). Wuchtige Geschichte aus dem südlichen Texas. Zehn Jahre war Burke vom deutschen Markt verschwunden. Schön, dass es der Heyne-Verlag nochmal versucht und Pendragon im kommenden Frühjahrsprogramm gleich nachlegt.

Heinrich Steinfest: „Der Allesforscher“ (siehe hier). Kein Kriminalroman, dennoch sein Meisterstück, schade, dass es Steinfest damit wieder nicht zum Deutschen Buchpreis gereicht hat.

Juan Gabriel Vásquez: „Das Geräusch der Dinge beim Fallen“. Sensibel und vielschichtig erzählter Roman über eine Generation, die in Kolumbien mit mächtigen Drogenkartellen und permanenter Gewalt aufgewachsen ist.

Zu den CM-Beiträgen von Frank Rumpel.

Carlo Schäfer

Carlo Schäfer

Nun, da der Advent verderbt und übel um die Ecken schielt, der grimme Winter schon den Schuh in die Tür klemmt und das Christkind seinen spätkapitalistischen Kaufamok heuer wie ever durchziehen wird, soll es also ein Jahresrückblick mit 1500 Zeichen sein. Was fällt 2014 auf? Nun, natürlich durchaus das Engelstor Mario Götzes, dem Buben man immer wieder in die Pausbacken zwicken will, so schön war das.

Ohnehin die Mannschaft an sich als Gesellschaftsmodell, ja -utopie: Wo sich ein ausgebuffter Enzianspecht wie Schweini im Dschungel mit einem Pfosten wie Kevin K. in Freundschaft vermählt, da ist doch Solidarität, der Generationenvertrag und gesamtdeutsches Miteinander vorgelebt. Und brauchen wir nicht auch das? Robustes Verteidigen des Erreichten (Boateng), neues Rollenverständnis (M. Neuer), Fitness im hohen Alter (Klose), aber auch loslassen können (Lahm)?

Helene Fischer, Schleyerhalle (Fred Kuhles/Wikimedia Commons)

Brauchen wir nicht dringend mehr Männer vom Schlage eines Roman Weidenfeller, der im Dienst der Sache den eigenen Ehrgeiz hintanstellt? Glauben wir ihm daher, dass er zu Asamoah seinerzeit „schwule“, nicht aber „schwarze Sau“ gesagt hat!

Jedoch: Helene Fischers Marschmusik kann ich euch nicht vergeben, ihr Helden, und du, Jogi, Schwarzwälder Tüftler, Taktiker und Fußballfuchs bist also „ein richtiger Fan“ der Katastrophendrossel. Euer Gehüpfe und Gegröle vor den Ohren der Welt, das hat mir nicht gefallen.

Ganz im Ernst: Der Rest des Krisen-, Kriegs-, IS-Jahres erst recht nicht.

Zu den CM-Beiträgen von Carlo Schäfer.

Sophie Sumburane

Sophie Sumburane

Es war ein wirklich gutes Literaturjahr, wie ich finde. Tolle Titel aus dem Gastland der Frankfurter Buchmesse Finnland, wie Mooses Mentulas „Nordlicht Südlicht“ aus dem Weidle Verlag, interessantes auf der viel diskutierten Shortlist des Deutschen Buchpreises – mein Highlight dort „3000 Euro“ von Thomas Melle – und spannende Entwicklungen im noch jungen Feld des „E-Book only“ durch Verlage wie Frohmann, mikrotext und natürlich Culturbooks. Die frisch an den Start gegangene Reihe „Hanser-Box“ des Hanser Verlags bestätigt den Trend zum E-Book als eine Art eigene Literaturgattung.

Besonders interessant hier der erste Teil des am Schluss 4 Teile umfassenden E-Books „1000 Tode schreiben“ aus dem Frohmann Verlag, der 1000 Texte von Autoren zum eigenen Erleben des Todes versammelt. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wird an ein Berliner Kinderhospiz gespendet. Schon allein daher ist diese Veröffentlichung eine echte Kaufempfehlung!

Sehr berührt hat mich auch das E-Book „Ein zufriedener Mann“, in dem Zoë Becks großartige Kurzgeschichten gesammelt erschienen. Handwerklich meisterlich, thematisch vielseitig, einfach großartig.

Im Printbereich haben mich vor allem Autorinnen aus Afrika besonders erfreut, angefangen mit „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie (hier bei CM) über „Wir brauchen neue Namen“ von NoViolet Bulawayo (mehr hier) bis hin zu „Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi“ von Lola Shoneyin (zur CM-Rezension), die aktuell auf dem ersten Platz der Weltempfänger Bestenliste der LitProm steht.

Im Printbereich haben mich vor allem Autorinnen aus Afrika besonders erfreut, angefangen mit „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie (hier bei CM) über „Wir brauchen neue Namen“ von NoViolet Bulawayo (mehr hier) bis hin zu „Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi“ von Lola Shoneyin (zur CM-Rezension), die aktuell auf dem ersten Platz der Weltempfänger Bestenliste der LitProm steht.

Den Trend der immer größer werdenden Sichtbarkeit afrikanischer Autoren in Deutschland finde ich sehr begrüßenswert, eröffnet er uns doch den Einblick in fremde Kulturen aus erster Hand, literarisch wunderbar verpackt und auch noch unterhaltsam!

Ein trauriges Highlight ist „Bilder deiner großen Liebe“, der letzte, unvollendete Roman von Wolfgang Herrndorf , der einen mit ambivalenten Gefühlen zurücklässt. Einerseits weint man um einen so tollen Autoren, andererseits weiß man, dass es den Roman so ohne seine Krankheit und die damit verbundenen Erfahrungen wohl nie gegeben hätte. Am Ende jedoch überwiegt ganz deutlich die Trauer, doch da es Herrndorfs Wunsch war, man lasse keine Germanisten seinen Text zerpflücken, halte ich jetzt meinen Mund.

Zu den CM-Beiträgen von Carlo Schäfer.

Gisela Trahms

Gisela Trahms

In diesem Jahr habe ich:

– einen Schmachtroman über eine katholisch-englisch-herzogliche Familie durchgeschmökert und seufzend über Reichtum, Beschränktheit, Schönheit, Alkoholismus, Charme und Nächstenliebe nachgedacht und es gewissenlos genossen. Geschrieben während des Zweiten Weltkriegs, aber eigentlich 19. Jahrhundert. Und es gibt auch eine Serie dazu, ebenfalls steinalt, mit dem jungen Jeremy Irons in Bundfaltenhose, nicht zu toppen! Und wussten Sie, dass in England immer die Sonne scheint? (Evelyn Waugh: Wiedersehen mit Brideshead. Neu und vorzüglich übersetzt bei Diogenes, stilvoll geb. im Schuber. 26,90 Euro. Die Miniserie, 3 DVDs mit viel Bonusmaterial, gibt’s schon ab 7,97 Euro.)

– Dieter Wellershoff über Altern und Sterben zugehört, wie alle Hörbücher von supposé nicht gelesen, sondern frei gesprochen, exzellent geschnitten, superb gestaltet. Keine Jammer-Geschichte, sondern eine unsentimentale, kluge, lebendige Erzählung für die, denen das Löffelabgeben näher rückt, also alle. (Dieter Wellershoff: Ans Ende kommen. Dieter Wellershoff erzählt über Altern und Sterben. CD, 66 Min. supposé Berlin. 18 Euro.)

– Dieter Wellershoff über Altern und Sterben zugehört, wie alle Hörbücher von supposé nicht gelesen, sondern frei gesprochen, exzellent geschnitten, superb gestaltet. Keine Jammer-Geschichte, sondern eine unsentimentale, kluge, lebendige Erzählung für die, denen das Löffelabgeben näher rückt, also alle. (Dieter Wellershoff: Ans Ende kommen. Dieter Wellershoff erzählt über Altern und Sterben. CD, 66 Min. supposé Berlin. 18 Euro.)

– begonnen, die Neuausgabe der Gedichte von Heiner Müller zu studieren, bin noch längst nicht fertig damit. Haarsträubende Texte, die den realen Sozialismus rühmen, also Brecht 2. Aufguss und am besten bloß zu überblättern, aber dann wieder Meisterstücke, absolute Meisterstücke, ganz unvergleichlich. „Comment c’est“, deutsch. (Heiner Müller: Warten auf der Gegenschräge. Gesammelte Gedichte. Suhrkamp Berlin. 675 Seiten. 49,95 Euro.)

Zu den CM-Beiträgen von Gisela Trahms.

Christopher Werth

Christopher Werth

Splitter von 2014

Marina Abramović: 512 Hours, Serpentine Gallery London

Eine Installation, ein Kunstprojekt, eine Performance, in der man als Besucher selbst Teil der Kunst wurde und andere Besucher, die auch zum Teil der Kunst wurden, bestaunen konnte. Großartiger Perspektivwechsel. Und the artist was natürlich present.

Kasabian, Columbiahalle Berlin

Kasabian, Columbiahalle Berlin

Kasabian Mastermind Sergio Pizzorno hätte ja auch Fußballer werden können. Seine großartige Band spielt mannschaftsdienlich mit klarer taktischer Ausrichtung und erreicht ihr Ziel souverän: Publikum zum absoluten Ausflippen bringen.

Pixies, Indie Cindy

Wer es verissen hat, hat es nicht verstanden. Keine große Band hat jemals über 23 Jahre nach dem Zenit etwas rausgebracht, was genauso groß war wie vor 23 Jahren. Trotzdem schlagen sich die Pixies ausgezeichnet und machen Spaß.

The Royal Blood

From Brighton: Newcomer des Jahres und fetteste Zweimann-Band. Nur ein Drummer und ein Bassist. Der jagt seinen Bass aber um mehr Druck und mehrere Klangebenen aufzubauen, gleichzeitig durch diverse Bass- und verzerrte E-Gitarren-Verstärker.

True Detective

Serie wird Kunst. Autor Nic Pizzolatto findet nach einem durchschnittlichen Roman in der Form der Serie sein wahres Medium. Mal wieder McConaughey in der Form seines Lebens. Düstere Story aus den Voodoo Sümpfen, in der zwei Cops um ihr Leben ermitteln. Hochkonzentrierter Stoff – und konsequent nach einer Staffel zu Ende erzählt.

Interstellar

Mal wieder McConaughey in der Form seines Lebens. Christopher Nolan liefert hier die Space-Odyssee des Jahres und erhöht die Action mit der Hilfe der Theorien Albert Einsteins.

Thomas Bernhard, Meine Preise

Würzburg, Regensburg, Salzburg: über Jahrhunderte warmgestellter Stumpfsinn. Bernhard packt aus und erzählt radikal ehrlich, um was es bei Preisen geht. Um Macht. Und natürlich um Kohle.

2009 Château Dutruch Grand Poujeaux, Moulis-en-Médoc

Toller, vielschichtiger Rotwein, der jetzt schon reif ist, um das Jahr gebührend runterzuspülen. Bonne année 2015!

Zu den CM-Beiträgen von Christopher Werth.

Thomas Wörtche

Thomas Wörtche

Eigentlich fehlt mir ein bisschen die Zeit, zurückzublicken, das Jahr war ein wenig turbulent.

Deswegen nur schnell ein paar Bücher, die ich zwar lesen, aber – wegen ihrer Komplexität – nicht angemessen besprechen konnte (cf. Zeit!), die aber dennoch in Argumentationen und andere Texte eingehen und schon eingegangen sind.

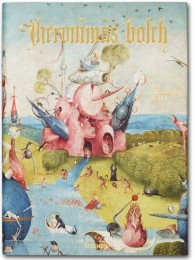

Das ist zuvörderst der Prachtband „Hieronymus Bosch. Das vollständige Werk. Hg. von Stefan Fischer“ – eine der Wahnsinnseditionen aus dem Hause Taschen. Noch wichtiger als die Schauwerte (und die sind schon wegen der vielen Detailabbildungen ungeheuer), sondern auch wegen der klugen Analysen Fischers, die radikal auf Kontextualisierung setzen. Die bizarren, grausamen, komischen, absurden und surrealen Bildwelten des Hieronymus Bosch sind ein wesentlicher Vorratsspeicher für Gewaltfantasien aller Art, wie sie uns heute in allerlei medial vermittelten Bildern pausenlos begegnen.

Denn auch unsere Vorstellungen von Gewalt „stehen letztendlich am Ende einer langen Geschichte von Gewaltbildern, sie gründen auf einem kulturellen Gedächtnis, das ungeheure Wirksamkeit zu besitzen scheint“. Diese Beobachtung steht in dem extrem wichtigen und brillanten Buch von Martin Zimmermann: „Gewalt. Die dunkle Seite der Antike.“ Sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man über einschlägige Themen nachdenkt.

Denn auch unsere Vorstellungen von Gewalt „stehen letztendlich am Ende einer langen Geschichte von Gewaltbildern, sie gründen auf einem kulturellen Gedächtnis, das ungeheure Wirksamkeit zu besitzen scheint“. Diese Beobachtung steht in dem extrem wichtigen und brillanten Buch von Martin Zimmermann: „Gewalt. Die dunkle Seite der Antike.“ Sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man über einschlägige Themen nachdenkt.

Kurzer Einschub, wenn wir schon in der Antike sind: Es gibt eine neue, ganz und gar wunderbare und buchgestalterisch großartige gemachte Prosa Übersetzung von Lukrez’ De rerum natura – „Über die Natur der Dinge. Neu übersetzt und reich kommentiert von Klaus Binder“, mit einem Vorwort von Stephen Greenblatt – ein zentraler Text unserer Zivilisation. Und von wegen: Keine schönen Bücher mehr …

Zurück zur Gewalt und den Bildern von Gewalt – auch einer der wichtigen und immer noch nachwirkenden Bild-Spender für dieses Thema ist der anscheinend immer noch infame Marquis de Sade. Ein sehr verdienstvoller, mit einem eleganten und extrem klugen Essay versehenen Sampler zur de-Sade-Rezeption hat Ursula Pia Jauch herausgegeben: „Sade. Stationen einer Rezeption“. Muss man auch kennen. Und wenn uns gerade im 18. Jahrhundert tummeln: „Tugend und Terror. Geschichte der Französischen Revolution“ von Johannes Wilms ist eines dieses Bücher, aus denen man über einen nicht ganz unbekannten Gegenstand immer wieder Neues lernt oder schon verstanden Geglaubtes neu anzuschauen lernt. Meine Güte, welche Arbeit, welche sinnvolle und großartige Gelehrsamkeit steckt in so einem Buch.

Dass Gelehrsamkeit unbeliebt sein könnte, irgendwie nicht nett rüberkommt, nicht als Ansporn, sondern als arrogant, elitär und ein bisschen doof gilt, unbequem ist und notfalls aus dem Lande getrieben werden muss, das ist – bis auf Letzteres – eine noch schwache Signatur unserer Tage – richtig dramatisch wurde es, wie wir wissen, ab 1933 für Gelehrte, die nicht passten. Ganz und gar nicht gepasst hatte der Romanist Erich Auerbach, der in die Emigration nach Istanbul musste und dort möglicherweise nicht ganz zufällig eines der wichtigsten und berühmtesten Werke über den Realismus geschrieben hat: „Mimesis“. Jetzt ist eine nicht minder spannende Aufsatzsammlung von Erich Auerbach erschienen: „Kultur als Politik. Aufsätze aus dem Exil zur Geschichte und Zukunft Europas (1938 – 1947)“, deren Aktualität auf der Hand liegt.

Dass Gelehrsamkeit unbeliebt sein könnte, irgendwie nicht nett rüberkommt, nicht als Ansporn, sondern als arrogant, elitär und ein bisschen doof gilt, unbequem ist und notfalls aus dem Lande getrieben werden muss, das ist – bis auf Letzteres – eine noch schwache Signatur unserer Tage – richtig dramatisch wurde es, wie wir wissen, ab 1933 für Gelehrte, die nicht passten. Ganz und gar nicht gepasst hatte der Romanist Erich Auerbach, der in die Emigration nach Istanbul musste und dort möglicherweise nicht ganz zufällig eines der wichtigsten und berühmtesten Werke über den Realismus geschrieben hat: „Mimesis“. Jetzt ist eine nicht minder spannende Aufsatzsammlung von Erich Auerbach erschienen: „Kultur als Politik. Aufsätze aus dem Exil zur Geschichte und Zukunft Europas (1938 – 1947)“, deren Aktualität auf der Hand liegt.

Passend zu Weihnachten und den zu erwartenden Völlereien bietet eine sehr, sehr unterhaltsame und lehrreiche und vergnügliche und zudem sehr praktische Kulturgeschichte jede Menge Freude und Spaß – „Am Beispiel der Gabel – eine Geschichte der Koch- und Esswerkzeuge“ von Bee Wilson. Merke: Es gibt kein unschuldiges Löffelchen oder sonst wie sinnfreies Dingelchen auf diesem Planeten. Alles ist irgendwie auch anders. In diesem Sinne – ein frohes Fest!

Zu den CM-Beiträgen von Thomas Wörtche.

Anna Veronica Wutschel

Anna Veronica Wutschel

„Ein Scheißjahr geht zu Ende“ titelt die Spex, und ich unterschreibe das gern. Und zwar nicht nur im Großen, im Ganzen und im Allgemeinen, nein, ein Scheißjahr war das, und das meine ich ganz hemmungslos ichbezogen. Nun, was soll’s, kann man nix machen, es ist, wie es ist, und Befindlichkeiten interessieren hier selbstverständlich wenig bis gar nicht. Vielmehr stellt sich die Frage, was ist neben den persönlichen Herausforderungen und Verlusten sonst so passiert? Abgesehen von all den vielen Krisen und Katastrophen betrauern wir in diesem Jahr vor allem auch das Ableben von Philip Seymour Hoffman, Tommy Ramone, Paco de Lucia, Bobby Womack sowie von meinem Helden aus frühesten Kindheitstagen Pete Seeger. Ja, so klingen Songs, die Kindergartenkinder fürs Leben prägen. Danke dafür!

Als im Geiste und im Herzen frankophil habe ich mich sehr gefreut, dass dieses Jahr Patrick Modiano mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde. Federleicht tiefsinnige Literatur, die voller Suggestion, voller Nostalgie das Flüchtige, die Sehnsucht, das (Un-)Erlebte umkreist. Paris, die Erinnerung, in kurzen, vermeintlich simplen Texten, gelingt es Modiano meisterlich, jedem Leser wie nebenbei auch eine eigene Geschichte zu eröffnen! Stilist!

In diesem Jahr möchte ich, da mir selbst recht wenig Schmöker-Muße blieb, zumindest auf die von mir seit Längerem genauer betrachtete südafrikanische Kriminalliteratur verweisen. Deon Meyer hat mit „Cobra“ mal wieder einen fein gesponnenen, brisanten Thrill vorgelegt, wenn auch in seinen neueren Texten immer ein wenig zu fremdenführertauglich die unbestrittene, atemberaubende Schönheit des Landes wie auch die Sicherheit für Touristen gepriesen wird. Meyers Kollege Mike Nicol ließ seine clevere Rache-Trilogie mit „Black Heart“ (zur CM-Rezension) formidabel ausklingen. Und wer in diese Richtung weiterlesen möchte, findet auf Nicols klasse Blog Crime Beat immer eine neue Anregung.

Wie in den vorangegangenen Jahren konnten uns auch dieses Jahr nach anstrengenden Tagen die so boomenden Qualitätsserien vor lauem TV-Programm retten. Die Liste ist lang, ich verweise nur auf einige. Da kann man also mit den „Sons of Anarchy“ in krimineller Manier durch Kalifornien und andere Gegenden cruisen, für die siebte und finale Staffel soll sich übrigens Marilyn Manson selbst in den Cast gequatscht haben, da dürfen die Zuschauer gespannt sein, ob sich der ‚Shock-Rocker‘ unter Bikern nicht doch zu viel zugetraut hat. Zuweilen nicht mal viel entspannter, aber im Geiste der Wissenschaft kann man mit den „Masters of Sex“ die menschliche Sexualität erforschen, sich in Washington im „House of Cards“ (hier bei CM) an den Ränkespielen der Macht ergötzen, mit den „Inside Men“ (dazu hier) den ganz großen Coup landen, oder bei „True Detective“ (hier bei CM) staunen, in welch herrlicher Verschachtelung mitreißend erzählt werden kann. Matthew McConaughey überraschte zumindest mich dieses Jahr gleich doppelt als hervorragender Schauspieler, der sein Talent auch in „Dallas Buyers Club“ einfach mal zeigen durfte. Und wenn Steven van Zandt ins norwegische „Lilyhammer“ zieht, gibt’s selbst dort kriminellen Spaß. Als Little Steven macht van Zandt ja eigentlich nicht nur Musik, sondern produziert auch ziemlich erfolgreich mit Underground Garage einen Radiosender, den man auch hier über Livestream hören kann.

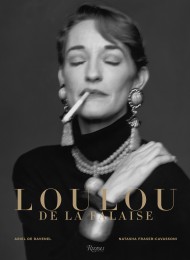

Nun, da gerade in schlechten Zeiten das Schöne, der Glamour, die Extravaganzen nie zu kurz kommen dürfen, blättern wir mit großen, staunenden Augen durch „Vogue & The Metropolitan Museum of Art Costume Institute“. Wer sich nicht an den Bildern allein berauschen möchte, bekommt kluge Essays dazu, die erklären, wieso Mode eben doch Kunst ist. Nicht überragend originell gefilmt, aber doch sehr informativ ist das Biopic „Yves Saint Laurent“, das dann eben dennoch brillant die Kunstwelt der Mode durch die Persönlichkeit des Genies, des großen Stilisten Saint Laurent, erzählt. Sehr passend dazu erfreuen wir uns ebenfalls an der Monographie „Loulou de la Falaise“, die in Bild und Text einen glanzvollen Einblick in Leben und Schaffen der einzigartigen Stil-Ikone, Muse, Designerin und Rebellin erlaubt. Herrliche Zeiten müssen das gewesen sein – zumindest in der Erinnerung. So, ich verabschiede mich fiebrig verschnupft in den Winterurlaub, ein Scheißjahr geht zu Ende. Aber – nächstes Jahr? Wird alles besser. Bestimmt!

Nun, da gerade in schlechten Zeiten das Schöne, der Glamour, die Extravaganzen nie zu kurz kommen dürfen, blättern wir mit großen, staunenden Augen durch „Vogue & The Metropolitan Museum of Art Costume Institute“. Wer sich nicht an den Bildern allein berauschen möchte, bekommt kluge Essays dazu, die erklären, wieso Mode eben doch Kunst ist. Nicht überragend originell gefilmt, aber doch sehr informativ ist das Biopic „Yves Saint Laurent“, das dann eben dennoch brillant die Kunstwelt der Mode durch die Persönlichkeit des Genies, des großen Stilisten Saint Laurent, erzählt. Sehr passend dazu erfreuen wir uns ebenfalls an der Monographie „Loulou de la Falaise“, die in Bild und Text einen glanzvollen Einblick in Leben und Schaffen der einzigartigen Stil-Ikone, Muse, Designerin und Rebellin erlaubt. Herrliche Zeiten müssen das gewesen sein – zumindest in der Erinnerung. So, ich verabschiede mich fiebrig verschnupft in den Winterurlaub, ein Scheißjahr geht zu Ende. Aber – nächstes Jahr? Wird alles besser. Bestimmt!

Zu den CM-Beiträgen von Anna Veronica Wutschel.