Willkommen

zum CM-Jahresrückblick, Teil II (H–N): der kaleidoskophafte Rückblick, der andere Rückblicke überflüssig macht! Also nehmen Sie sich Zeit, verproviantieren Sie sich, halten Sie Bleistift und Papier für letzte Einkäufe, Geschenke und Belohnungen für sich selbst bereit und freuen Sie sich mit uns, spotten Sie mit uns und vor allem: Amüsieren Sie sich gut! (Zu Teil I und Teil III).

Sonja Hartl

Sonja Hartl

Es war ein gutes Krimijahr mit großartigem Neuen von bekannten Namen (David Peace, Dominique Manotti), nahezu vergessenen Größen (James Lee Burke, Liza Cody) und deutschsprachigen Autoren (Anne Goldmann, Oliver Bottini, Ulrich Ritzel), mit vielversprechenden Debüts (Sascha Arango, Orkun Ertener) und guten Neuübersetzungen (William McIlvanney, Ross Thomas). Und doch ist mein (kriminal-)literarisches Jahreshighlight ein zufälliges Doppelfeature, dessen Aktualität und persönlicher Nachhall mir angesichts der Ereignisse in Ferguson und New York in den letzten Wochen noch einmal bewusst wurde.

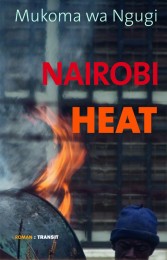

Die beiden Bücher sind „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie (hier bei CM) und „Nairobi Heat“ von Mukoma wa Ngugi. Ersteres erzählt von der Nigerianerin Ifemulu, die in die USA geht und dort zum ersten Mal erfährt, was es bedeutet, in einer Welt schwarz zu sein, in der weiße Haut das Ideal und erstrebenswerte Ziel ist. Plötzlich entscheiden nicht mehr wie in Nigeria Herkunft und soziale Klasse über ihr Fortkommen, sondern ihre Hautfarbe bestimmt jede Fremd- und bald auch Selbstwahrnehmung. Dagegen geht Mukoma wa Ngugis Protagonist Ishmael den umgekehrten Weg: Er ist ein afroamerikanischer Cop, der zum ersten Mal nach Afrika reist. Er kennt die Diskriminierungen in den USA, die sprachlichen und gesellschaftlichen Codes, doch in Kenia erlebt er andere Reaktionen, die nicht mit seiner Hautfarbe, sondern seinem Aufwachsen in den USA zusammenhängen. Diese höchst unterschiedlichen Bücher – das eine ein globaler Gesellschaftsroman, das andere durch und durch hardboiled – lassen zumindest im Ansatz erkennen und empfinden, wie ein Leben aussieht, das von der Wahrnehmung des Äußeren derart bestimmt ist.

Die beiden Bücher sind „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie (hier bei CM) und „Nairobi Heat“ von Mukoma wa Ngugi. Ersteres erzählt von der Nigerianerin Ifemulu, die in die USA geht und dort zum ersten Mal erfährt, was es bedeutet, in einer Welt schwarz zu sein, in der weiße Haut das Ideal und erstrebenswerte Ziel ist. Plötzlich entscheiden nicht mehr wie in Nigeria Herkunft und soziale Klasse über ihr Fortkommen, sondern ihre Hautfarbe bestimmt jede Fremd- und bald auch Selbstwahrnehmung. Dagegen geht Mukoma wa Ngugis Protagonist Ishmael den umgekehrten Weg: Er ist ein afroamerikanischer Cop, der zum ersten Mal nach Afrika reist. Er kennt die Diskriminierungen in den USA, die sprachlichen und gesellschaftlichen Codes, doch in Kenia erlebt er andere Reaktionen, die nicht mit seiner Hautfarbe, sondern seinem Aufwachsen in den USA zusammenhängen. Diese höchst unterschiedlichen Bücher – das eine ein globaler Gesellschaftsroman, das andere durch und durch hardboiled – lassen zumindest im Ansatz erkennen und empfinden, wie ein Leben aussieht, das von der Wahrnehmung des Äußeren derart bestimmt ist.

Die cineastischen Krimihighlights ließen in diesem Jahr hingegen auf sich warten – erst im November erschien das dänische Drama „Nordvest – Der Nordwesten“ auf DVD. Der zu Unrecht hierzulande kaum beachtete Film von Regisseur Michael Noer („R“) zeigt insbesondere dank der herausragenden Kameraarbeit von Magnus Nordenhof Jønck („Kapringen“), dass dem sozialrealistischen Gangsterdrama noch neue Facetten abgewonnen werden können. Auch das zweite Highlight ist ein Gangsterfilm, der insbesondere durch die Bildgestaltung überzeugt: Der Belgier Michaël E. Roskam hat mit „The Drop“ einen modernen Gangsterfilm gedreht, in dem jedes Bild unzählige Geschichten erzählt – und sollte es einen ‚würdigen letzten Film‘ geben, ist es „The Drop“ für James Gandolfini in jedem Fall.

Zu den CM-Beiträgen von Sonja Hartl.

Brigitte Helbling

Brigitte Helbling

IM KINO: David Cronenberg: „Map to the Stars“.

Ultratrashiger Plot. Und eine höchst erstaunliche Julianne Moore. Wir wussten ja, dass sie alles kann – hier fragt man sich nun: Ist das erlaubt? Ist das gesund? Wird sie nach diesem hinreißenden Wahnsinn je wieder ein Rollenangebot bekommen?

GRAPHISCHE ERZÄHLER: Mawil: „Kinderland“. Glanzleistung, was Witz und Tiefgang, Dramaturgie und Bildökonomie betrifft; was hier erzählt wird, kann man so nur mit den Mitteln des Comics erzählen (und so soll es auch sein).

STABILE FREUDEN: Das Jahres-Abo „Believer“ (aus dem McSweeney’s-Konzern). Auch in diesem Jahr wieder ein zuverlässiges Vergnügen. Na ja, bis auf die Verschickungspolitik. Zwei von neun Ausgaben kamen erst auf Nachfrage an. Dafür hat man dann mit „Jordan“ zu tun, die schreibt unglaublich nette E-Mails.

STABILE FREUDEN: Das Jahres-Abo „Believer“ (aus dem McSweeney’s-Konzern). Auch in diesem Jahr wieder ein zuverlässiges Vergnügen. Na ja, bis auf die Verschickungspolitik. Zwei von neun Ausgaben kamen erst auf Nachfrage an. Dafür hat man dann mit „Jordan“ zu tun, die schreibt unglaublich nette E-Mails.

ENTDECKUNG: Da muss einer sterben, bevor man auf ihn aufmerksam wird: Danke Alf Mayer für den Nachruf auf Charles Bowden! Ich weiß noch immer nicht, ob ich Bowden wirklich mag, bin aber definitiv hocherfreut, ihn kennengelernt zu haben.

GENUSS PUR: Shaun Tan: „Die Regeln des Sommers“ (Aladin Verlag). Ein Bilderbuch für kalte Wintertage – der Geruch der warmen Sommerwiesen, durch die die Brüder toben, hängt in den Seiten nach. Angeblich für Kinder, aber eigentlich für ihre Eltern (und Großeltern).

Zu den CM-Beiträgen von Brigitte Helbling.

Jan Karsten

Jan Karsten

Mein Buch des Jahres heißt „Free OZ. Street-Art zwischen Revolte, Repression und Kommerz“. Die Herausgeber Andreas Blechschmidt, KP Flügel und Jorinde Reznikoff (und die Werk-Fotos von Theo Bruns) nähern sich dem Werk und Leben des Hamburger Graffiti-Künstlers OZ. In Interviews und Essays problematisieren und diskutieren sie die Kriminalisierung von Streetart- und Graffiti-Szene, die Vereinnahmung des öffentlichen Raums durch eine zunehmende Privatisierung und das Recht auf Stadt für alle. Das Buch erschien im März 2014.

Am 25. September 2014, wurde Walter Josef Fischer, alias OZ, in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs beim Sprühen eines Tags von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Während der Arbeit an seinem Gesamtkunstwerk, einer monumentalen, mehrere Jahrzehnte umfassenden sozialen Plastik (wie Theo Bruns in seinem Nachruf (hier bei CM) treffend schreibt).

Am 25. September 2014, wurde Walter Josef Fischer, alias OZ, in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs beim Sprühen eines Tags von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Während der Arbeit an seinem Gesamtkunstwerk, einer monumentalen, mehrere Jahrzehnte umfassenden sozialen Plastik (wie Theo Bruns in seinem Nachruf (hier bei CM) treffend schreibt).

Wie viele andere hat auch mich der Tod von OZ sehr berührt. Seine unglaubliche Konsequenz und Hartnäckigkeit, seine Leidenschaft, seine Getriebenheit und Totalhingabe. OZ bleibt für mich ein constant reminder: Die Stadt, die Gesellschaft, die Kunst nicht den Optimierern, den Durchökonomisierern, den „Saubernazis“ zu überlassen, sondern anarchische Nischen zu schaffen und zu stärken, die keiner Verwertungslogik folgen, die Platz bieten für das Verquere, Gestörte, Dreckige, Verletzliche, Eigenwillige. Diese subversiven Räume scheinen, zumindest in Hamburg, immer weniger zu werden.

Außerdem habe ich mich ein bisschen in Kate Tempest verliebt (zur CM-Rezension):

Joe Paul Kroll

Joe Paul Kroll

Neuerscheinungen, musste ich 2014 feststellen, erreichen mich oft nur mit Verzug. Eine große Entdeckung hingegen war für mich das Werk von Norman Rush und insbesondere dessen erster Roman, „Mating“ (1991, dt. Die Maßnahme, nur antiquarisch erhältlich). Zugegeben: Ein dialoglastiger Diskursroman über Feminismus, Sozialismus, Entwicklungshilfe, Landkommunen und Paarbeziehungen – da würde jeder, der bei Verstand ist, doch spontan abwinken. Aber Norman Rush schreibt keine WG-Küchentisch- oder Oberseminarprosa, sondern verhandelt diese Themen anhand einer Erzählerin, deren Witz und Intelligenz nahezu unwiderstehlich sind. Diese junge Frau begibt sich auf die Suche nach einer Art Gegenentwurf zu Conrads Mr. Kurtz, einem rätselhaften amerikanischen Ethnologen, der in der Wüste Botswanas ein autarkes Frauendorf gegründet hat. Man hat den Roman mit George Eliots „Middlemarch“ verglichen – als „Roman für Erwachsene“. Diesen sei Rushs Gesamtwerk wärmstens empfohlen.

Wem von der Lektüre der Kopf raucht, kann sich beim Groove von „The Wolf“ des leider erst kurz vor seinem Tod wiederentdeckten Soulsängers Darondo austoben. Die dazugehörige CD „Listen To My Song“ ist nicht minder umwerfend.

Zu den CM-Beiträgen von Joe Paul Kroll.

Anne Kuhlmeyer

Anne Kuhlmeyer

Spät entdeckt, umso begeisterter aufgenommen – „Leonardo Padura“, „Das Havanna-Quartett“. Die Romane erschienen zwischen 2005 und 2006 in der Metro-Reihe des Unionsverlags: Ein perfektes Leben, Handel der Gefühle, Labyrinth der Masken, Meer der Illusionen. Sie erzählen von Gewalt und Kriminalität unter realsozialistischen Mangelbedingungen samt Persönlichkeitsdeformation und Freundschaft auf historischem Hintergrund und unter dem karibischen Blau. Viel Kuba findet sich in ihnen und viel von der Welt.

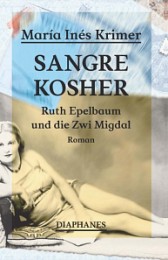

Die Penser-Pulp-Reihe bei Diaphanes – da gab’s nur Supersachen!

- María Inés Krimer, „Sangre Kosher. Ruth Epelbaum und die Zwi Migdal“

- Max Annas, „Die Farm“

- Nathan Larson, „2/14“ und „Boogie Man“, zwei Teile der Dewey-Decimal-Trilogie

Unbedingt! Kai Hensel, „Sonnentau“ (hier bei CM), ironisch bis zur Schmerzgrenze, bissig, böse und schonungslos gelingt Kai Hensel ein vielschichtiger, komplexer Politthriller über die Arroganz, die Ahnungslosigkeit und die Ignoranz der Besitzenden.

Unbedingt! Kai Hensel, „Sonnentau“ (hier bei CM), ironisch bis zur Schmerzgrenze, bissig, böse und schonungslos gelingt Kai Hensel ein vielschichtiger, komplexer Politthriller über die Arroganz, die Ahnungslosigkeit und die Ignoranz der Besitzenden.

Außerdem Martin von Arndt, „Tage der Nemesis“ (zur Rezension bei CM). Der Genozid an den Armeniern zieht Kreise bis ins winterkalte Berlin der 1920er Jahre.

Und noch: Christine Lehmann, „Die Affen von Cannstatt“ (siehe hier), der Roman entwickelt sich in seiner klaustrophobischen Atmosphäre subtil drängend und mit einer faszinierend dunklen Intensität. Und nein, glücklich wird keiner am Schluss, nur freier. Vielleicht.

STORYS, kleine, feine bei CulturBooks: Pippa Goldschmidt, „Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen“, Zoë Beck, „Ein zufriedener Mann“. Problematisches soll nicht unerwähnt bleiben. Zoran Dvrenkar, „Still“ (zur Rezension auf Anne Kuhlmeyers Blog).

Zu den CM-Beiträgen von Anne Kuhlmeyer.

Carl Wilhelm Macke

Carl Wilhelm Macke

„Man sollte“, so schrieb einmal Alfred Polgar, „denen Denkmäler setzen, die sonst vergessen würden, nicht jenen, die schon ohnehin eine garantierte Unvergesslichkeit in der Tasche ihres Leichenhemdes haben“. Eines dieser Denkmäler für Vergessene würde ich in diesem Jahr dem Münchner Maler Helmut Rieger errichten. Immerhin erschien ein Nachruf auf ihn im Lokalteil der Süddeutschen Zeitung. In den späten 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts habe er, so konnte man dort lesen, zu einer Gruppe von jungen Künstlern gehört, die „mutige, aber wirkungslose Manifeste schrieben und neue Formen der Ausdruckskunst erprobten“.

Den Ausdruck der ‚Jungen Wilden‘ gab es damals noch nicht, aber ihre Ideen von einer wilden, auf starke Farben und provozierenden Umgang mit den ‚alten Meistern‘ (wie im Falle von Rieger mit den Bildern von Peter Paul Rubens) hatten lange Zeit einen revolutionären Ruf in der Münchner Kunstszene. In den 70er Jahren dann konnte Helmut Rieger für eine lange Zeit nicht mehr malen. Einen Pinsel auch nur zu berühren, so erinnerten sich Kollegen aus seinem Malerumfeld, sei ihm damals nicht möglich gewesen. Nach der langsamen Überwindung dieser Depressionszeit begann Rieger wieder mit dem Malen. Die Bilder, einst strahlend von kräftigen Farben, wurden jedoch matter und dunkler. Aber immer noch besaßen sie merkwürdig elektrisierende Wirkung auf die Betrachter.

Nicht als Maler habe ich Rieger kennengelernt, sondern als einen täglich durch meinen Stadtteil flanierenden scheuen Mann, der wunderbar altmodisch ausladende Hüte trug und mit einnehmender Freundlichkeit die Menschen grüßte, die ihn kannten. Der am späten Vormittag in einem kleinen Café saß und am Abend in einer Pizzeria schweigend zu speisen pflegte. Nicht er selber, sondern Freunde zeigten mir einige seiner Bilder, die ihnen als einen wirklichen Meister nicht figurativer Malerei auszeichneten. Wenn Kunst, wie der Philosoph Herbert Marcuse einmal schrieb, die „große Weigerung gegenüber der Welt so wie sie ist“ zum Ausdruck bringt, dann war Helmut Rieger wirklich ein großer Verweigerer. In die Tasche seines Leichenhemdes ist für mich die Unvergesslichkeit eingenäht.

Nicht als Maler habe ich Rieger kennengelernt, sondern als einen täglich durch meinen Stadtteil flanierenden scheuen Mann, der wunderbar altmodisch ausladende Hüte trug und mit einnehmender Freundlichkeit die Menschen grüßte, die ihn kannten. Der am späten Vormittag in einem kleinen Café saß und am Abend in einer Pizzeria schweigend zu speisen pflegte. Nicht er selber, sondern Freunde zeigten mir einige seiner Bilder, die ihnen als einen wirklichen Meister nicht figurativer Malerei auszeichneten. Wenn Kunst, wie der Philosoph Herbert Marcuse einmal schrieb, die „große Weigerung gegenüber der Welt so wie sie ist“ zum Ausdruck bringt, dann war Helmut Rieger wirklich ein großer Verweigerer. In die Tasche seines Leichenhemdes ist für mich die Unvergesslichkeit eingenäht.

Zu den CM-Beiträgen von Carl Wilhelm Macke.

Tina Manske

Tina Manske

Man muss es so sagen: 2014 war ein geiles Musikjahr. Davon zeugen Alben wie die von Wildbird & Peacedrums, Mutter, Sinkane, Swans, Kreidler, Kreisky, Planningtorock, The Notwist und natürlich Ja, Panik, deren „Libertatia“ mich einfach nicht loslässt. Und ganz besonders natürlich Wanda, die man gar nicht genug loben und preisen kann für ihr Debütalbum „Amore“. Wem da Österreich noch nicht stark genug repräsentiert ist, der darf sich freuen: Aus der Richtung, die mangels anderer Idee immer „Austropop“ genannt wird, kommt 2015 die Band Bilderbuch ganz steil – versprochen. Wir werden berichten.

Der Song des Jahres 2014 kommt allerdings von einer Band, die noch nicht einmal ein Album veröffentlicht hat. Schnipo Schranke hauten mit „Pisse“ einen solch unglaublichen Anti-Hit raus, dass man nur ungläubig mit dem Schwanz wedeln konnte. Wo unreine Reime („Pisse“ auf „Pisse“ – häh?) auf geniale Reime treffen (Kein Stößchen mehr, kein Küsschen / was ist uns geblieben / na, ich lieb dich nicht ein bisschen / ich lieb dich übertrieben“), da ist – aber hallo! – mal gut sein. Und dann dieser Schlussakkord, einer sakralen Inszenierung würdig … Ich durfte die beiden Protagonistinnen live in Rösingers Flittchenbar in Berlin erleben, und sie sind großartig.

Und auch in meinem Lieblingsbuch 2014 spielt Musik eine große Rolle. Ich gebe zu, ich fahre ab auf Autoren, die es fertig bringen, die Faszination der Musik in Worte und Geschichten zu verpacken. Und so hatte Richard Powers mit seinem Roman „Orfeo“ leichtes Spiel mit mir. Die Geschichte um einen alternden Komponisten, der im Labor versucht, mit Molekülen zu komponieren, dabei in die Fänge der Homeland Security gerät und in seine eigene Vergangenheit flieht, ist schon ganz große Unterhaltungskunst. Nicht zu reden von den Passagen, in denen Powers seinem Protagonisten Els die Beschreibung von Musikstücken in den Mund legt – nie habe ich beispielsweise die „Kindertotenlieder“ von Mahler besser ‚gelesen‘ als hier.

Zu den CM-Beiträgen von Tina Manske.

Alf Mayer

Alf Mayer

Eugene Gant, der Protagonist von Thomas Wolfes „Von Zeit und Fluss. Legende vom Hunger des Menschen in seiner Jugend“ kennt es nur zu gut, das Gefühl: „The thought of these vast stacks of books would drive him mad: the more he read, the less he seemed to know — the greater the number of the books he read, the greater the immense uncountable number of those which he could never read would seem to be…. The thought that other books were waiting for him tore at his heart forever.“

Die Neuübersetzung des epochalen 1200-Seiten-Werks von 1935 durch Irma Wehrli (Manesse) war nur eine der vielen verlegerischen Großtaten des Jahres.

Books never die! Wolfe alleine war es nicht, der 2014 zu viele noch zu lesende Bücher auf meinem Nachttisch warten ließ. Es war ein richtig gutes, ein glückliches Jahr für die Kriminalliteratur.

Drei Höhepunkte: James Lee Burke mit „Regengötter“ (zur CM-Rezension), 15 Jahre war dieser Autor vom deutschen Buchmarkt verbannt. Heyne macht ihn weiter, bei Pendragon erscheinen ab 2015 die Dave-Robicheaux-Romane. Ebenfalls herausragend sprachmächtig, Benjamin Percy mit „Roter Mond“ (bei CM hier) und David Peace mit „GB84“ (mehr dazu hier). Der Bergarbeiterstreik von 1984 übrigens auch Thema bei John Harveys letztem Resnick in „darkness, darkness“, für den noch kein deutscher Verlag in Sicht ist. Ebenso nicht für Nick Harkaway („Tigerman“), Richard Hoyt („Crow’s Mind“), Tom Kakonis „Treasure Coast“, G.M. Ford („Chump Chance“), oder gar Jerome Charyns großen Lincoln-Roman „I Am Abraham“. Wohl aber für Garry Dishers „Bitter Wash Road“ (darüber bei CM) und Gerald Seymour (zur CM-Rezension).

Drei Höhepunkte: James Lee Burke mit „Regengötter“ (zur CM-Rezension), 15 Jahre war dieser Autor vom deutschen Buchmarkt verbannt. Heyne macht ihn weiter, bei Pendragon erscheinen ab 2015 die Dave-Robicheaux-Romane. Ebenfalls herausragend sprachmächtig, Benjamin Percy mit „Roter Mond“ (bei CM hier) und David Peace mit „GB84“ (mehr dazu hier). Der Bergarbeiterstreik von 1984 übrigens auch Thema bei John Harveys letztem Resnick in „darkness, darkness“, für den noch kein deutscher Verlag in Sicht ist. Ebenso nicht für Nick Harkaway („Tigerman“), Richard Hoyt („Crow’s Mind“), Tom Kakonis „Treasure Coast“, G.M. Ford („Chump Chance“), oder gar Jerome Charyns großen Lincoln-Roman „I Am Abraham“. Wohl aber für Garry Dishers „Bitter Wash Road“ (darüber bei CM) und Gerald Seymour (zur CM-Rezension).

Zu wenig beachtet: der verunsichernde Gehirntumor-Thriller „Du verschwindest“ von Christian Jungersen (hier bei CM), Alissa Nutting mit einer transgressiven Femme fatale in „Tampa“ (hier mehr), Robert Wilsons herzrasender, kluger Thriller „Ihr findet mich nie“ (siehe hier), A.S.A. Harrisons Studie „Die stille Frau“ (darüber bei CM), Steffen Jacobsens „Trophäe“ (Heyne), Gene Kerrigans „Wut“ (mehr dazu), Howard Linskeys „Gangland“ (hier) – und 40 mehr.

Doppelpack: Gleich zwei Bernie-Gunther-Romane, „Böhmisches Blut“ und „Wolfshunger“, von Philip Kerr (hier und hier). Lee Child mit „Wespennest“ und „61 Stunden“, Blanvalet liegt aber immer noch vier Romane zurück (dazu bei CM). Dennis Lehane, jetzt bei Diogenes, mit dem neu übersetzten „Mystic River“, der Roman noch besser als die Clint-Eastwood-Verfilmung, und der Film-Novelle „The Drop – Bargeld“ (AM im Gespräch mit Denis Lehane).

Klassiker: 2014 mit geradezu blühenden Landschaften, etwa:

Klassiker: 2014 mit geradezu blühenden Landschaften, etwa:

Ross Macdonald „Gänsehaut“ und „Der blaue Hammer“ (Diogenes).

Ross Thomas (AM über R. Thomas) mit dem Börsenthriller „Fette Ernte“ (Alexander Verlag),

George V. Higgins „Die Freunde von Eddie Coyle“ (hier im Klassiker-Check) (Kunstmann)

Lawrence Block „Ruhe in Frieden“ (Heyne)

Jim Thompson „Die Verdammten“

William McIlvanney „Laidlaw“ (Kunstmann)

Robert B. Parker, die Jesse-Stone-Romane „Tod im Hafen“, „Eiskalt“ „Die Tote in Paradise“ (Pendragon).

Jetzt im Dezember überraschte Zsolnay mit einer Hardcoverausgabe von „The Hunter“, mit dem Donald E. Westlake 1962 als Richard Stark dem Berufsverbrecher Parker Einstand gab (dazu AM). „The Hunter“ erschien 2013 von Darwyn Cooke als Graphic Novel gestaltet unter dem Titel „Parker“ bei Eichborn, 2014 gefolgt von „Das Syndikat“. Nach Dishers Wyatt wird Parker 2015 bei uns auch einen weiblichen Nachfolger bekommen: die Räuberin Crissa Stone von Melville-Fan Wallace Stroby (Cold Shot to the Heart). Ich hatte die bisher drei Hardboiled-Romane mit ihr bei KRIMIS MACHEN 2 herumgezeigt, Pendragon griff zu.

Interview des Jahres: Tobias Gohlis und Katja Nicodemus mit André Georgi, Orkun Ertener und Sascha Arango: „Alle Macht den Autoren!“

Zu den CM-Beiträgen von Alf Mayer.

Christina Mohr (MO)

Christina Mohr (MO)

Ab und zu ist es sinnvoll, mal nachzugucken, was man in der Vergangenheit so von sich gegeben hat – zum Beispiel anlässlich des CulturMag-Jahresrückblicks 2013, der mir ziemlich euphorisch aus der Tastatur gelaufen war.

Um ein Haar nämlich hätte ich den diesjährigen Rückblick genauso begonnen: „Wow – 2014 war musikalisch betrachtet ein echter Knaller. Wie so oft wird das erst am Schluss so richtig klar, wenn man alle Platten, Videos, Bücher, Konzerterlebnisse der vergangenen zwölf Monate nochmal Revue passieren lässt. Für mich persönlich waren die musikalischen Highlights schön gleichmäßig übers ganze Jahr verteilt: im Januar und Februar erschienen …“ Aber wie gesagt, zum Glück hab ich geguckt! Nichtsdestotrotz MUSS ich geradezu dasselbe schreiben, nur mit anderen Bands, Alben und Büchern. Denn 2014 war – auch wenn die KollegInnen von der Spex vom „Scheißjahr“ sprechen – zumindest popmusikalisch besonders wertvoll:

Das Jahr fing mit den Platten von Ja, Panik, Die Heiterkeit, Andreas Dorau, Warpaint, Pharrell Williams, Planningtorock und St. Vincent schon mal außerordentlich klasse an, steigerte sich im Frühjahr mit Wild Beasts, Conor Oberst, Neneh Cherry, Chris Imler, Kelis, Joan As Policewoman, Kate Tempest, Xiu Xiu, Hercules and Love Affair und Tuneyards, ging im Sommer mit Lana Del Rey, Notwist, Peaking Lights, fka twigs, Banks, La Roux, The Pains of Being Pure At Heart, Alt-J und Jungle in Höhenflug und erreicht im Herbst mit Jens Friebe und den Ting Tings einen vorläufigen Höhepunkt. Und das sind ja nur die Platten, an die ich mich SPONTAN erinnere, würde ich ein bisschen länger nachdenken, kämen noch viel mehr tolle Sachen zum Vorschein wie zum Beispiel von Spar, Ramona Lisa, Mirel Wagner, TV on the Radio, Woodentops, Fatima Al-Qadiri, Arca, Umherschweifende Produzenten, Wildbirds & Peacedrums, Aphex Twin , Slow Club und Der Mann. Und. Undundund – ich muss jetzt mal aufhören, sonst wird meine Liste zu lang. Was ich sagen wollte: 2014 klang toll. Und 2015 lässt schon mächtig hoffen: Neue Platten von Sleater-Kinney und LoneLady to come – und man munkelt von einer Reunion von L7, da freut sich das ergraute Riot Grrrl!

MOs Top-3-Videos:

Zu den CM-Beiträgen von Christina Mohr.

Peter Münder

Peter Münder

1) UNDERCOVER: Brisante britische Enthüllungsstory über Polizeispitzel in Bürgerrechtsgruppen.

Dieses Highlight war ein brisantes, absolut schockierendes Aufklärungs- und Enthüllungsbuch, das allerdings schon im letzten Jahr veröffentlicht wurde, in meinem Regal griffbereit lag und jetzt wieder aktuell ist, weil die beiden Guardian-Journalisten Paul Lewis und Rob Evans ihre Erkenntnisse über Spitzel und Agents Provocateurs einer britischen Geheimpolizeieinheit weiter verfolgen, dazu einen weiteren Band veröffentlichen wollen und einen speziellen „Undercover“ Blog initiiert haben, von dem sie sich möglichst viele weitere Infos von Betroffenen und Insidern erhoffen. Es geht um eine spezielle geheime Polizeieinheit, die während der Studentenunruhen und der Proteste von Bürgerrechtlern 1968 gegründet wurde, um diese Gruppen zu infiltrieren und zu kriminellen Aktionen anzustacheln.

Diese „Special Demonstration Squad“ (SDS) war nur ganz wenigen Top-Beamten bekannt, sie war mit üppigen finanziellen Mitteln ausgestattet und genoss Sonderrechte, die auch James Bond voll ausgekostet hätte. Alle SDS-Agenten bekamen eine neue Identität, konnten intime Beziehungen zu Mitgliedern von Protestgruppen aufnehmen und blieben unbehelligt, auch wenn sie selbst kriminell geworden waren. Grotesk, aber auch typisch britisch, dass die SDS-Cops auch absolute Außenseitergruppen wie die Anhänger von Vegankuchen, die „Rebel Clown Army“ oder etwa einen Rentner bespitzelten, der sich gegen das Auffüllen eines Ententeichs mit Asche zur Wehr setzte. Aber es gibt natürlich viele tragische, von diesen staatlich bestallten Kriminellen provozierte Fälle; wahrscheinlich sind immer noch über hundert Undercover-Polizisten im Einsatz, meinen Evans und Lewis. Um diesen Sumpf endgültig auszutrocknen, machen sie weiter mit ihrem unglaublichen „Undercover“-Enthüllungsprojekt. (Rob Evans & Paul Lewis: Undercover – The true story of Britain’s secret police. Faber & Faber 2013. 346 Seiten. 12,99 Pfund.)

Diese „Special Demonstration Squad“ (SDS) war nur ganz wenigen Top-Beamten bekannt, sie war mit üppigen finanziellen Mitteln ausgestattet und genoss Sonderrechte, die auch James Bond voll ausgekostet hätte. Alle SDS-Agenten bekamen eine neue Identität, konnten intime Beziehungen zu Mitgliedern von Protestgruppen aufnehmen und blieben unbehelligt, auch wenn sie selbst kriminell geworden waren. Grotesk, aber auch typisch britisch, dass die SDS-Cops auch absolute Außenseitergruppen wie die Anhänger von Vegankuchen, die „Rebel Clown Army“ oder etwa einen Rentner bespitzelten, der sich gegen das Auffüllen eines Ententeichs mit Asche zur Wehr setzte. Aber es gibt natürlich viele tragische, von diesen staatlich bestallten Kriminellen provozierte Fälle; wahrscheinlich sind immer noch über hundert Undercover-Polizisten im Einsatz, meinen Evans und Lewis. Um diesen Sumpf endgültig auszutrocknen, machen sie weiter mit ihrem unglaublichen „Undercover“-Enthüllungsprojekt. (Rob Evans & Paul Lewis: Undercover – The true story of Britain’s secret police. Faber & Faber 2013. 346 Seiten. 12,99 Pfund.)

2) THE CIRCLE von Dave Eggers: Ziemlich spät …

2) THE CIRCLE von Dave Eggers: Ziemlich spät …

… für einen Kommentar zu diesem Top-Bestseller, mag ja sein. Aber den Kritikern, die Eggers ein zu banales Mainstream-Entertainment-Level vorwerfen, verkennen offenbar, wie geschickt er die vernichtende Kritik am Lemming-Verhalten der geduckt herumhuschenden Smartphone-User und all der Internet-Facebook-Twitter-Abhängigen satirisch überhöht oder überhaupt locker und originell verpackt hat. Er macht es eigentlich viel geschickter als Orwell mit seiner düsteren „1984“-Utopie: Denn diese permanente Überwachung durch Miniatur-Kameras, das Rund-um-die-Uhr-Performance-Controlling durch PC-Kundenzufriedenheitsabfragesysteme, der Selfie-Wahn usw. – das wird im Roman ja nicht nur von der Hauptfigur Mae Holland mit Inbrunst und Begeisterung absolviert – man erkennt dahinter ja auch die sektenhafte Begeisterung mancher Apple-User, die Euphorie von Markenfetischisten, die sich einbilden, endlich zu einer elitären Konsumentenschicht oder zu einer Firma mit exklusivem Status zu gehören. Und das schlechte Gewissen, das der nachts im Kanu an entlegenen Buchten herumpaddelnden Circle-Mitarbeitern eingeimpft werden soll, weil sie diese Erfahrung nicht sofort Tausenden ihrer Followern und Facebook-Freunden mitgeteilt hat – ist dieses aberwitzige Phänomen nicht schon längst weit verbreitet?

Ganz abgesehen von faszinierenden Einblicken in Hightech-Entwicklungen, die demnächst auf dem Markt sein dürften: Wie etwa ortsabhängige GPS-basierte Prognosen zum nächsten Einbruch und zur Rückfälligkeit entlassener Straftäter, die von computergenerierten Programmen entwickelt sind, ist „The Circle“ das Buch des Jahres. Schon deswegen, weil hier kein preußischer Umerzieher mit fundamentalistischen Indoktrinierungsambitionen oder erhobenem Rohrstock am Werk ist, sondern locker-ironisch eine beängstigende, perfekt kontrollierte Welt beschreibt, deren Anfangsphasen wir jetzt schon „auskosten“ können.

3) HAPPY DAYS WITH SAM: Das Beckett-Festival in Enniskillen

Über das wunderbare Beckett-Festival im nordirischen Enniskillen und den dort präsentierten herrlichen Mix von Theater, Performances, Vorträgen und Ausstellungen hatte ich ja schon berichtet. Es war einfach das absolute Festival- und Event-Highlight des Jahres; selbst das Edinburgh-Festival bietet nicht so eine kreative Vielfalt. Die schrille, wunderbare „Happy Days“-Inszenierung in einer kleinen Kneipe, dann Brandauer mit seiner „Krapp“-Performance, Alfred Brendel mit seinen ersten „Godot“-Impressionen aus Wien, eine Überlandfahrt im Bus zu einer kleinen, längst ausrangierten Kapelle, in der dann das selten aufgeführte Minidrama „Catastrophe“ eindrucksvoll gezeigt wurde. Und zwischendurch noch die Gespräche mit dem grandiosen Künstler Alan Milligan über seine aus Bronze gegossenen Schachfiguren, die alle von Becketts Stücken und Romanen inspiriert sind. Und neben all diesen Attraktionen konnte man das lässige Kleinstadt-Ambiente am Lough Erne genießen, dieses gleißende Sonnenlicht, die vorbeigleitenden Kanus, Familien in Hausbooten – einfach fabelhaft, ein Kultur-Festival vom Feinsten!

Zu den CM-Beiträgen von Peter Münder.

Marcus Müntefering

Marcus Müntefering

No Country for old Men? Von wegen: David Cronenberg hat mit 71 Jahren sein phänomenales Romandebüt „Verzehrt“ (siehe hier) vorgelegt, das den klassischen body horror in die zunehmend virtuelle Gegenwart überführt. Und: Deutschland feiert James Lee Burke, immerhin gerade 78 geworden. Erstmals seit einem Jahrzehnt wurde mit „Regengötter“ (dazu hier) eines seiner gewaltigen Werke übersetzt. Ein Triumph – und, ach ja, eine Erinnerung für viele Kritiker: „alttestamentarische Wucht“ gehört auf den Klischee-Index.

Geografische Gemeinsamkeiten: Wie „Regengötter“ spielt auch „Galveston“, das Romandebüt von Nic Pizzolatto, in Texas (hier auf Krimi-Welt). Der ist exakt halb so alt wie Burke, sorgte in diesem Jahr aber für deutlich mehr Aufmerksamkeit. Seine frenetisch gefeierte (und reflexartig niedergemachte) HBO-Serie „True Detective“ (siehe hier) lotete aus, was in Sachen Neo Noir im TV möglich ist – viel mehr als gedacht. Rage against the dying of the light!

Für mich persönlich ein Höhepunkt des Jahres war auch das Symposium „Krimis machen“, dessen zweite Version in Frankfurt stattfand. Dank des Engagements des Quartetts Beck, Gohlis, Mayer, Wörtche fand sich fast jeder ein, der sich in Deutschland für den Kriminalroman engagiert (und nicht krank war) – vom Verleger bis zum Kritiker. Es wurde diskutiert, gestritten, gefeiert, dass es eine reine Freude war. Auf ein Neues 2015 – dann vielleicht in Hamburg?

Natürlich kann man nicht über 2014 reden, ohne Don Winslow zu erwähnen. Gleich zwei neue Romane gab es zu vermelden – und beide wurden weitgehend verrissen. Wobei ich „Vergeltung“ bei Spiegel Online noch verteidigt hatte, für „Missing. New York“ (mehr hier) konnte es aber nur Klassenkloppe geben. Im Interview zeigte sich Mr. Winslow herzlich unbeeindruckt von den Anfeindungen: Schließlich schreibe er nicht für die Kritiker, und „Vergeltung“ habe sich ganz prächtig verkauft, sagte er mir. Würden wir ihm verzeihen? Natürlich: Wenn „Jahre des Jägers“, die für den Sommer angekündigte Fortsetzung von „Tage der Toten“, gewohntes Niveau bietet.

Natürlich kann man nicht über 2014 reden, ohne Don Winslow zu erwähnen. Gleich zwei neue Romane gab es zu vermelden – und beide wurden weitgehend verrissen. Wobei ich „Vergeltung“ bei Spiegel Online noch verteidigt hatte, für „Missing. New York“ (mehr hier) konnte es aber nur Klassenkloppe geben. Im Interview zeigte sich Mr. Winslow herzlich unbeeindruckt von den Anfeindungen: Schließlich schreibe er nicht für die Kritiker, und „Vergeltung“ habe sich ganz prächtig verkauft, sagte er mir. Würden wir ihm verzeihen? Natürlich: Wenn „Jahre des Jägers“, die für den Sommer angekündigte Fortsetzung von „Tage der Toten“, gewohntes Niveau bietet.

Wenn ich meinen kurzen Rückblick mit einem alten Mann begonnen habe, so soll er mit einem Baby enden: Die Geburt von „Polar“ ist zu vermelden. Verlag, Website, Blog etc. Tolle Texte im monatlichen Magazin, und mit Gene Kerrigans „Die Wut“ (zur CM-Rezension) ein wuchtiger Auftakt für die Romanreihe. Möge „Polar“ ein langes Leben beschieden sein …

Zu den CM-Beiträgen von Marcus Müntefering.

Zu Teil III des Jahresrückblicks.