|

Was

ist die Spezifik deines Beitrags als ein Beispiel

für digitale Literatur? Wie kamst du auf das

Thema?

Die Grundidee zu

Quadrego ergab sich aus der Lektüre

eines Buches über das Leben am/im Bildschirm

(Sherry Turkle: Life on Screen - Identity in the

Age of the Internet). Turkle beschreibt in ihrem

Buch das Verhalten eines Teilnehmers an einem MUD

(Multi User Dungeon), einem Fantasy Spiel mit

realen Teilnehmern. Dieser Teilnhemer nahm im Laufe

von wenigen Minuten vier verschiedene Rollen ein,

die von anderen Teilnehmern als vier

unterschiedliche Charaktere im Spiel wahrgenommen

wurden. Der Spieler bewältigte den

sprunghaften Rollenwechsel mithilfe einer

Fenstertechnik auf dem Bildschirm. Je nach Fokus

auf eines der Fenster wechselte er die

Rolle.

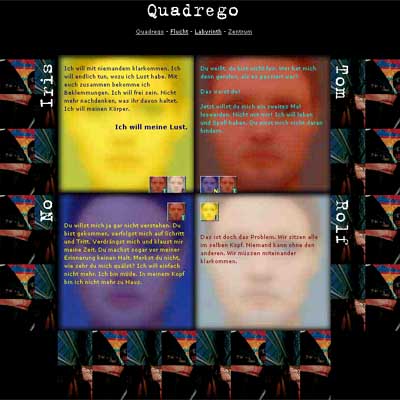

Quadrego

liegt eine ähnliche Fenstertechnik zugrunde,

die es dem Leser ermöglicht, die einzelnen

Persönlichkeiten zu "verorten". Die

Verknüpfungsstrukturen musste ich nun durch

eine Partitur fassbar machen, um für mich

selbst ein Bild der Dialogstränge zu

erhalten.

Gleichzeitig

recherchierte ich nach Rollenverhalten und

Persönlichkeitsspaltung und stieß auf

Forschungsberichte über MPD

(MultiplePersonality Disorder). Ich war sofort

fasziniert von dieser Form der

Persönlichkeitsvervielfachung. Es war ein

Phänomen, das sich gänzlich von der

Vorstellung des Rollenverhaltens abhob. Aus der

Rolle wurde die hermetisierte

Persönlichkeit.

In der

Einleitung heisst es: "Quadrego ist in

mehreren Formen geschrieben und lässt sich

lesen und erleben." Das Erleben ist ein Mehr

gegenüber dem Lesen eines Textes auf Papier.

So wird der Rezeptionsprozess selbst zum

Träger der Aussage?

Quadrego

vereint mehrere Monolog- und Dialogstränge,

die sich linear durchleben/lesen lassen. Die

Kombinierbarkeit ist ein wesentliches

Gestaltungselement, das dem Leser die Freiheit zur

eigenen Wegfindung durch den Text gibt. Brüche

bei der individuellen Rekombination dürfen

beim Lesen nicht spürbar werden. Divergente

und konvergente Erzählstränge treffen

sich immer wieder in Knotenpunkten, die als solche

aber nicht erkennbar sein dürfen.

Die

Komplexität einer solchen Textkonstruktion

darf an keiner Stelle des Werkes bemerkbar sein.

Wenn erst die Konstruktion begriffen werden muss,

um den Text zu verstehen, wird die Konstruktion zum

Selbstzweck. Wird die Vernetzung durch die

inhaltliche Vorgabe begründet, ist der

interaktive Link die logischen Schlussfolge. Dazu

eignet sich besonders der Dialog: Jemand sagt

etwas, ein anderer antwortet. Schon nehmen zwei

unabhängige Texte inhaltliche und interaktive

Verbindung auf. Dialog ist Interaktion im

ursprünglichen Sinne.

Ich denke, jede

Form der Rezeption eines Textes ist Teil der

Aussage. Lesetexte werden zu unterschiedlichen

Zeitpunkten der Geschichte in neuem Kontext und

Licht gesehen. Wenn ich nun schon Kontexte und

Licht mit in das Werk einbinde, ergeben sich schon

beim mehrfachen Lesen neue Perspektiven. Leser

gehen unterschiedliche Lesewege. Zeitgebundene

Abläufe überlagern den Leseprozess. Diese

Abhängigkeit des Moments und der Entscheidung

ist für mich das Neue, das der literarische

Text in der digitalen Literatur

dazugewinnt.

Quadrego

ist ein komplexes Werk, dessen Details man erst

geduldig entdecken muss: Sei es das Erscheinen

neuer Portraits, wenn man auf der Anfangsseite mit

der Maus über die Portraits der vier Ichs -

Tom, No, Rolf und Iris - fährt, sei es die

allmähliche Entlarvung des Bruders Tom ("Er

war mein Beschützer. Er war so wunderbar") als

Tyrann ("er gab mir Gesetze, die ich einzuhalten

hatte. Seine Strafen waren furchtbar und grausam"),

die zeitgleich zur Text- auch auf der Bildebene

erfolgt, oder sei es die kaum bemerkbare

Veränderung der Augenfarbe von Iris im Dialog

mit Georg. Überall lauern zusätzliche

"Text"ebenen, die für das Verständnis des

Ganzen wichtig sind, und die man

möglicherweise erst beim zweiten oder dritten

Lektüredurchgang entdeckt. Was, wenn der Leser

die Änderung der Augenfarbe nicht bemerkt? Und

was, wenn er sie dann trotzdem nicht

versteht?

Ich kenne den

Effekt, plötzlich neue Aspekte zu entdecken.

Wenn ich einen guten Film das dritte oder vierte

Mal sehe, fallen mir plötzlich Details auf,

die mir beim ersten Sehen völlig entgangen

waren. Es liegt in der Natur der Wahrnehmung, die

leider nur einen Punkt der Aufmerksamkeit hat. Den

Plural von Aufmerksamkeit gibt es nicht.

Unsere Wahrnehmung

entsteht aus dem Zusammenspiel von Bewusstsein und

Unbewusstsein. Beide Worte habe etwas mit Wissen zu

tun. Der größte Teil unseres Wissens

entzieht sich dem direkten d.h. "bewussten"

Zugriff. Trotzdem ist gerade dieser Teil unseres

Wissens und der Wahrnehmung der wichtigste, um ein

künstlerisches Werk zu erfahren.

Ich denke, dass

gerade beim ersten Lesen der Text die vorrangige

Rolle spielt. Die bildnerischen Bestandteile werden

trotzdem wahrgenommen, entziehen sich aber der

direkten Bewusstwerdung. Gerade der Bildanteil

spielt beim emotionalen Erleben der digitalen

Literatur eine besondere Rolle. Farbklänge und

-zusammenhänge werden zunächst rein

gefühlsmäßig erlebt, wie zum

Beispiel die Umgebung des Kerns von

Quadrego: In den langsam wechselnden Bildern

des Randes bilden sich Farbstimmungen und

Bildzusammenhänge. Je nach Lesemoment des

Dialoges, der sich im Zentrum befindet, werden

Leseeindruck und Bildeindruck individuell erlebt.

Es entsteht eine Bild-Text-Synthese, die sich weder

vom Leser noch vom Autor steuern

lässt.

Heisst dies

also, dass die Bilder am Rand auf das Erscheinen

der Texte abgestimmt sind oder vollzieht sich

dieses Synthes steuer- und damit aus der

Perspektive des Autors wohl auch

intentionslos?

Nein, auf

gar keinen Fall ohne Intention! Der Verlust des

Einflusses bedeutet vielmehr, immer auch die

Bild-Text-Beziehung in all ihren möglichen

Kombinationen anzulegen. Ich schaffe mit der

animierten Umgebung eine virtuelle Außenwelt,

die zwangsläufig, weil zeitgebunden, den

Interaktionsvorgang überlagert. Der Einsatz

der Bilder in dieser Form, also nicht an den Text

gebunden, ergibt eine Inhaltsschicht, die fast nur

emotional wirkt. Sie kann nicht gelesen werden, wie

der Text. Da die Aufmerksamkeit auf dem Text liegt,

werden die Bilder vom Betrachter nur unbewußt

wahrgenommen. Sie erzeugen Stimmungen, die auf den

individuellen Zeitpunkt bezogen, an dem ein

Text gelesen wird, einmalig in ihrer Kombination

sind. Die Einzelbilder sind alle aus

Hintergründen von Fotos ausgestanzt worden.

Sie bildeten also schon im Fotokontext einen nicht

bewußt wahrgenommenen Anteil am Bild. Die ins

Quadrat gestellte Komposition nimmt das Motiv des

eigentlichen Quadrego auf. Das Zusammenspiel aus

Bildrahmung und Text ist entscheidend für die

Gesamtwahrnehmung.

So ist es auch mit

Elementen, die innerhalb der Dialogstruktur erst

als Illustration wahrgenommen werden. Der Wechsel

der Augenfarbe von Iris spiegelt das

chameleonartige Wesen der Person wieder, die Georg

gegenübersteht. Die Verwirrung Georgs im

Angesicht widersprüchlicher Gefühle und

geheimnlisvoller Andeutungen spiegelt sich in den

Augen wider, die die Farben der vier

Persönlichkeiten annehmen. Dieser Farbwechsel

ist so abgedämpft gestaltet, dass er nicht

sofort auffällt.

Das Zusammenspiel

der Medien Text und Bild mündet im

intermedialen, individuellen Erleben. Der

Augenblick, in dem ein bestimmter Text mit einem

Bild/Farb-Klang zusammenkommt, ist schwer

wiederholbar, da er von der Geschwindigkeit des

Lesens und der Aktion des Weiterklickens

abhängig ist. Also ist auch das Ergebnis - das

Erlebnis - immer wieder ein anderes. Ein Film

lässt sich beliebig wiederholen und ist im

Zusammenspiel von Bild- und Tonelementen immer

gleich. Der interaktive Text wird aufgrund seines

Zusammenspiels mit zeitgebundenen, bildnerischen

Ereignissen immer wieder neu präsentiert.

Daraus ergeben sich völlig neue

Möglichkeiten für intermediale

Textgestaltungen.

|