|

|

|

Wie

kamst du zum Schreiben digitaler Literatur?

Und wie verhalten sich für dich dabei

dessen verschiedene Sprachen - Wort,

Programmierung, Bild - zueinander?

Die freie

Verbindung der verschiedenen Sprachen

ermöglicht einen sehr spielerischen Umgang mit

dem nun nicht mehr ganz so neuen Medium. Der

Spieltrieb und die Neugier auf die Verbindung der

diversen Ausdrucksformen boten mir einen starken

Antrieb für die ersten unsicheren Versuche im

Bereich der digitalen Literatur. Das technische

Handwerk wurde zudem durch den täglichen

beruflichen Umgang mit dem Computer geschult (auch

wenn ich mich, soweit es die Programmierung

betrifft, schwer überschätzt habe) und so

fiel mir zumindest der Anfang sehr

leicht.

Auschlaggebend

für die Beschäftigung mit der digtalen

Literatur war der ausgeschriebene Wettbewerb. Ein

Wettbewerb bietet ein Forum, liefert Kritik und

setzt ein zeitliches Limit für eine Arbeit.

Dieser Rahmen war sicher nicht nur mir sehr

wichtig.

Als Architekt ist

mir der Umgang mit verschiedensten Ausdrucksformen

wohl geläufig. Wahrscheinlich hat schon

Imoteph seine ersten Pyramidenprojekte in der

Verbindung von Zeichnung, Modell (3D und Echtzeit),

Rhetorik, Kostenmorphing und Verwaltungsprosa

multimedial präsentiert.

Die Verbindung der

verschiedenen Ausdrucksformen nun nicht in einen

Dienst zu stellen, sondern gleichsam mit einem

Eigenleben zu versehen, ist eine spannende

Aufgabe.

|

1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

|

|

Welche

Erfahrungen hast du bei der Produktion digitaler

Literatur gemacht? Wo siehst du die

entscheidenden Herausforderungen? Wo lauern

die Gefahren?

Am Beginn einer

Arbeit steht ein Konzept. Diese

"Absichtserklärung" will nun in der Folge

inhaltlich und handwerklich ausgearbeitet werden.

Da es sich hier um meine erste Arbeit in diesem

Bereich handelt, verstrickte ich mich sehr schnell

in den digitalen Fallen der Programmierung, was

sicher zu Lasten der Literatur geschah. Hier ist

die erste Eigenart der digitalen Literatur

beschrieben. Der Autor muß etwas mehr als nur

eine Schreibmaschine bedienen können, er

muß sich Fähigkeiten aneignen, die sich

sehr von jenen unterscheiden, die er gemeinhin

pflegt und entwickelt. Beim Programmieren wird er

in jedem Computerprogramm einen gnadenlosen Lektor

finden. Wie ein Musiker muß der Autor sein

Instument blind beherrschen, es sei denn er findet

jemanden, der nach seinen Anweisungen spielt. Ich

versuche mich gerade an den ersten Tonleitern. Die

Herausforderung besteht darin, beide Bereiche zu

verbinden.

Die zweite Eigenart

der digitalen Literatur zeigt sich, wenn der Autor

sein Instrument virtuos beherrscht und dann richtig

aufspielen möchte. Hier lauert die Gefahr,

daß eine visuelle Dominante die Arbeit

bestimmt. Diese Problematik führt zu der Frage

nach der Form, nach der Tarierung aller

eingesetzten Mittel, die sich gemeinsam dem Konzept

unterordnen müssen.

|

1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

|

|

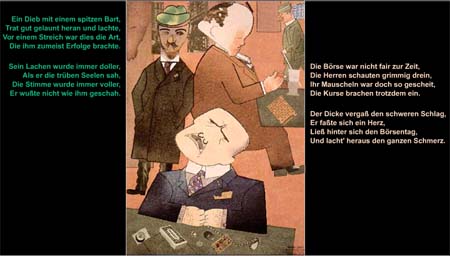

Die

Knittelverse konfrontieren einen

zunächst mit George Grosz' Bild

Brillantenschieber im Cafe Kaiserhof, dem

man durch Klicks erst die Geschichten der

abgebildeten Personen in Versform entlocken muss.

Ein recht interessanter Ansatz, der mit dem

versteckten Text im und in diesem Falle unter bzw.

hinter dem Bild spielt. Wie kamst du auf diese

Idee?

Für mich war

die Frage nach den Besonderheiten der digitalen

Literatur wichtig. Ein Unterschied zu anderen

Medien liegt in der Möglichkeit, Varianten

einer Geschichte anzubieten, die vom Betrachter

entdeckt werden müssen. Diese Varianz wollte

ich zu Thema machen. Eine wie auch immer geartete

visuelle Gestaltung musste also zwei Aufgaben

übernehmen: Sie sollte einerseits den vielen

Geschichtchen einen gemeinsamen Rahmen, einen

gemeinsamen Ausgangspunkt bieten und andererseits

als Navigator fungieren. Ein Bild als Ausgangspunkt

einzusetzten lag nahe, eines von Grosz zu

wählen nicht.

Die

Brillantenschieber erwiesen sich jedoch als

dankbares Objekt. Die Art der Darstellung und die

Bildaufteilung unterstützten die

Möglichkeit kleiner Animationen, die

dominanten Köpfe förderten das intuitive

Auffindung der Verlinkung und die im Bild

ungenannte Beziehung der Schieber zueinander

ließen Raum für verschiedene

vorstellbare Geschichten.

Knittelverse

wurden von den akademischern Wächtern der

Poesie lange Zeit als volkstümlich abgelehnt.

Zwar hat Goethe sie dann gewissermaßen

rehabilitiert, aber Wilhelm Buschs Aufgriff der

Knittelverse bestätigte wiederum ihre Eignung

als leichte Kost und zwar schon in Verbindung mit

dem Bild. Worum ging es dir, als du dem Grosz-Bild

Text hinzufügtest?

Die leichte Kost

war mir durchaus recht. Ich bin bald von dem

Variantenreichtum überrollt worden, weshalb

mir auch einige der schlichten Verse nur sehr

holperig gelungen sind. Bei der vollen Ausnutzung

von je fünf aufeinanderfolgenden Versen mit

jeweils 4 Verlinkungen wären insgesamt 1024

Verse nötig gewesen. Ich habe mich redlich

bemüht, diese Zahl durch zeitige Abgänge

der Protagonisten zu vermindern. Wilhelm Busch

hätte mich wahrscheinlich ausgelacht.

Es stimmt aber,

daß diese etwas stoppeligen Verse mit der

karikaturartigen Darstellung von Grosz einhergehen.

Das Schriftbild unterstützt zusätzlich

das Gemenge der leichten Kost. Es ging mir um die

Unterbringung vieler verschiedener Geschichten in

einem übersichtlichen Bild und dem Betrachter

sollte sich diese Arbeit ohne Umwege selbst

erklären. Die einfachen Texte gehören zu

diesem Konzept.

|

1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

|

|

Wie

siehst du die Zukunft der digitalen Literatur und

wie siehst du sie für dich

speziell?

Die digitale

Literatur wird sich etablieren. Die technischen

Möglichkeiten sind vorhanden und der

unbändige Gestaltungswille einer ganzen

Generation, der sich bisher noch vornehmlich in

bunten Webseiten austobt, wird beizeiten neue

Betätigungsfelder suchen.

Die Vermittlung

digitaler Ästhetik im Rahmen des Studiums

findet ja schon statt, denn in vielen Bereichen

gehören die digitalen Medien bereits zum

gängigen Präsentationskanon. Sie sind

zwar selten Teil der Lehre, aber dafür

häufig selbstverständliche Werkzeuge der

Arbeit, mit denen natürlich auch

experimentiert wird.

Ich werde,

zusätzlich durch den Wettbewerb motiviert,

mich an weiteren Projekten versuchen und glaube,

daß es da noch unglaublich viele weiße

Flecken auf der digitalen Landkarte gibt.

|

1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

|

Die

AutorInnen/Beiträge

|

Martin

Auer

|

cN+ Messages from

the Past

|

go

go

|

|

Nils

Ehlert

|

Jetzt

|

go

go

|

|

Odile

Endres

|

Gleitzeit {Color:

blue}

|

go

go

|

|

Wolfgang

Flür

|

Neben

mir

|

go

go

|

|

Carola

Gueldner

|

Billard in

Amsterdam

|

go

go

|

|

Dorit

Linke

|

Der

Apfel

|

go

go

|

|

Stefan

Maskiewicz

|

Quadrego

|

go

go

|

|

Jochen

Metzger

|

Cocktailstories

|

go

go

|

|

Heiko

Paulheim

|

Die

Galerie

|

go

go

|

|

Julius

Raabe

|

Knittelverse

|

go

go

|

|

Andreas Louis

Seyerlein

|

Die Callas

Box

|

go

go

|

|

Melanie Schön

|

Chile-Projekt

|

go

go

|

|

Michael

Kaiser

|

btong

|

go

go

|

|

Nika Bertram

|

Der Kahuna

Modus

|

go

go

|

|

Ursula

Menzer

|

ER/SIE

|

go

go

|

|

Romana

Brunnauer

|

2 Tote

|

go

go

|

|

|