Nicht mehr im Krieg, sondern jetzt hier

Nicht mehr im Krieg, sondern jetzt hier

Reading ahead (12): Elf Jahre seit seinem letzten Buch. Alf Mayer hat sich auf Peter Blauners „Proving Ground“ gestürzt.

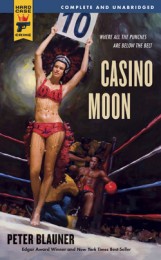

Vor dieser Lektüre hatte ich ziemlich Bammel. Ein Autor, der elf Jahre stumm geblieben war, davor eine Handvoll bester Bücher schrieb, mindestens zwei davon interstellar. Sein Erstling „Slow Motion Riot“ (1991) hatte ihm den Edgar gebracht, Patricia Highsmith persönlich benannte es als wichtigstes Buch des Jahres. Für „Casino Moon“ (1994) gab es Anerkennung unter anderem von Nicholas Pileggi, dem Mafia-Spezialisten und Drehbuchautor von Scorseses „Goodfellas“ („A tense, suspensefull, and realistic mob novel about fathers and sons“). Jetzt also, 2017, stand ich mit Peter Blauner am Rubikon: Ob ich ihn vielleicht lieber besser einfach nur in guter Erinnerung behalten hätte, als aktuell enttäuscht zu werden, wie einem das mit ausgebrannten Autoren passieren kann, oder ob er immer noch eine Hausnummer ist?

Meine Ungewissheit währte keine 25 Seiten. Dann war klar, dies wird eine gute Lektüre. Ab Seite 78, bei einem Therapeutengespräch in Screwball-Comedy-Qualität, einer perfekt durchgearbeiteten Szene, die man verfilmt sehen will, wuchs die Begeisterung. Dann wurde es ein Fest. Und wurde immer besser. Was für ein tolles, reiches, grandios gut geschriebenes Buch. Was für Figuren und Konstellationen. Plot, Charakter, Action, alles komplex und stimmig. Welche Ambivalenzen. Und was für eine Tiefe. Immer wieder Szenen, die großes Kino sind, dazu blendend geschrieben. Das Ende dann so furios, dass das Herz gefrieren will – und gleichzeitig die Freude obsiegt, dass uns Menschen die Gabe des Lesens, Erzählens und Mitfühlens gegeben ist. „Proving Ground“ ist ein Paukenschlag, die Rückkehr eines Autors von bedeutendem Gewicht.

Ein Ende wie Donnerhall

Ein Ende wie Donnerhall

Der amerikanische Originaltitel „Proving Ground“ steht für „Testgelände“. Das ist für Menschen und Waffen gemeint, „Truppenübungsplatz“ würde also auch stimmen. Die im Titel angelegte Versuchsanordnung ist von Anfang an Thema, eine schreckliche und zugleich beklemmend schöne Rundung bekommt sie ganz am Ende, wenn Nathaniel „Natty“ Dresden wieder dem Mann und der Familie gegenübersteht, in deren Haus er im Irak als Soldat eingedrungen war und dabei den siebenjährigen Sohn erschoss. Jetzt leben sie als Flüchtlinge in den USA, der Roman unternimmt einen panoramischen Streifzug – einen fast schon brecht’schen kaukasischen Kreidekreis – und zeigt in vielen Facetten, wie der Krieg nach Hause kommt und was er mit dem Zusammenleben macht. „Proving Ground“ ist politischer Kriminalroman auf literarischem Niveau, ist Seismograph einer aufgewühlten Gesellschaft, ein Buch, das lange in einem hallt, weil die moralischen Tiefen und Untiefen geradezu ungeheuerlich sind. Das Ende werde ich nicht verraten, aber was Blauner da – in sich völlig stimmig und wunderbar entwickelt – an Konfliktlinien und Erlösungssuche im geradezu biblischen Feld von Vatermord/Kindesmord aufeinanderprallen lässt, das sucht seinesgleichen. Mir fallen da nur die alten großen Griechen ein. Wow.

Fünf Seiten Prolog setzen den Rahmen. Eine fiebrige Aktion im Irak-Krieg zeigt den banal-ignoranten Umgang einer Weltmacht mit den Kräften vor Ort. Nebenbei erfahren wir, dass das US-Verhörzentrum „Waterworld“ genannt und der Tod eines Übersetzers wie der Tod eines Hundes behandelt wird. In Kapitel 1 bekommt Lourdes Robles eine wambaughneske Einführung. Sie wollte immer schon Cop werden, sah als Teenager jede „Kojak“-Wiederholung und las die Polizeiromane von Dorothy Uhnak, jetzt steht sie nachts im Prospekt Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo der Roman weithin spielt, und hat einen Mordfall am Hals. „White man dead by the park, in an $ 800 coat, with a Benz driving away afterwards.“ Der Tote ist „the lawyer every cop hates“, der bei jedem Cop verhasste liberale Bürgerrechts-Staranwalt David Dresden, der gerade das FBI auf zwölf Millionen Dollar Schadensersatz verklagt und den menschenverachtenden Umgang mit einem des Terrors verdächtigen irakischen Postboten öffentlich gemacht hat. Er wurde jahrelang in Mazedonien gefoltert. In wenigen Tagen hätte eine öffentliche Anhörung stattgefunden, im Hintergrund wird ein großes Rad gedreht. Zeugen sterben, es wird gedroht und eingeschüchtert, und mittendrin macht sich der Sohn des Ermordeten, der Soldat aus dem Prolog und im Zivilberuf selbst ein nicht so besonders guter Rechtsanwalt, zum Ermittler zwischen allen Fronten.

Fünf Seiten Prolog setzen den Rahmen. Eine fiebrige Aktion im Irak-Krieg zeigt den banal-ignoranten Umgang einer Weltmacht mit den Kräften vor Ort. Nebenbei erfahren wir, dass das US-Verhörzentrum „Waterworld“ genannt und der Tod eines Übersetzers wie der Tod eines Hundes behandelt wird. In Kapitel 1 bekommt Lourdes Robles eine wambaughneske Einführung. Sie wollte immer schon Cop werden, sah als Teenager jede „Kojak“-Wiederholung und las die Polizeiromane von Dorothy Uhnak, jetzt steht sie nachts im Prospekt Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo der Roman weithin spielt, und hat einen Mordfall am Hals. „White man dead by the park, in an $ 800 coat, with a Benz driving away afterwards.“ Der Tote ist „the lawyer every cop hates“, der bei jedem Cop verhasste liberale Bürgerrechts-Staranwalt David Dresden, der gerade das FBI auf zwölf Millionen Dollar Schadensersatz verklagt und den menschenverachtenden Umgang mit einem des Terrors verdächtigen irakischen Postboten öffentlich gemacht hat. Er wurde jahrelang in Mazedonien gefoltert. In wenigen Tagen hätte eine öffentliche Anhörung stattgefunden, im Hintergrund wird ein großes Rad gedreht. Zeugen sterben, es wird gedroht und eingeschüchtert, und mittendrin macht sich der Sohn des Ermordeten, der Soldat aus dem Prolog und im Zivilberuf selbst ein nicht so besonders guter Rechtsanwalt, zum Ermittler zwischen allen Fronten.

Die dünne Haut der Zivilisation

Es dauert, Blauner macht das dramaturgisch sehr geschickt, bis man sich an Nathaniel „Natty“ Dresden als Hauptprotagonisten des Romans gewöhnt hat. „Be the player this time, not the played“, rät ihm sein alter Sergeant, bei dem er sich draußen auf dem Land eine Pistole besorgt. Als Nat zurück in die Stadt fährt, hat er eine Glock im Handschuhfach. Sie wiegt nicht mehr als zwei Pfund, aber das Auto scheint durchzuhängen vom Gewicht der Ambivalenzen. Wie unter Wasser, niedergedrückt von Schuldzusammenhängen bewegen sich manchmal die Figuren. „Most of existence is about prioritizing pain“, denkt einmal die Polizistin Lourdes, deren Vater im Gefängnis sitzt. Den Schmerz nach Heftigkeitsstufen einzuteilen, darauf gründe weithin unsere Existenz. Zu Nat, diesem erkennbar gebeutelten Kriegsveteranen, fühlt sie sich hingezogen, überlegt einmal, ob sie ihn vernaschen würde („Would I do him?“). Am Ende ist sie sich sicher, dass er einen Mord beging, kann das aber nicht nachweisen. Will es auch nicht unbedingt.

Gute Absichten und ihre Pervertierung, alle Mittel heiligender Zweck, Opportunismus, Zusammenhalt und Zerfall von Gemeinwesen und Staatsräson, Wahrheiten ersten und zweiten Grades, Wirklichkeiten des Privaten und Politischen, die dünnen Zwiebelhäute unserer ach so moralischen Zivilisation schält Peter Blauner unerbittlich auf. Die Mutter des Protagonisten ist „fließend in Lacan“, ihr Vater war ein Führer der „Black Panther“, große Teile des Diskurses bewegen sich auf altliberalem Terrain, aber weder die Polizistin in ihrer Welt und noch mehr der Kriegsveteran Nat in der seinen haben sicheren Boden unter sich, keine Moral mehr nirgends auf ihrer Seite. Alte Wahrheiten und die Weltbilder der Väter – man kann auch sagen: der Linken oder Aufgeklärten – gelten nicht mehr. Immer wieder muss Nat sich seines antrainierten Mantras erinnern: „Here now, not there.“ Nicht mehr im Krieg, sondern jetzt hier.

Hier, das ist unsere Welt im Jahr 2017. Erschüttert von Kriegen, Gewalt, Lügen, Opportunismus, Gier und Schuldzusammenhängen. Ein Testgelände. Ein Truppenübungsplatz. Auf dem es keine Sicherheiten gibt.

Auch Boxszenen kann er noch

Auch Boxszenen kann er noch

Es geht um Väter und Söhne, Töchter und Väter. Um Schuld und Vergebung, um den Fluch der Vergangenheit und die Ausweglosigkeit der Zukunft. Um Werte und Loyalitäten, für die es (noch) zu streiten und kämpfen lohnt. Auch zu töten? Einmal sprudelt der Hydrant vor Nats Tür in Brooklyn, irgendjemand hat ihn aufgedreht und kaputtgemacht. Er ruft den Notruf an. Warteschlange. Musik von Taylor Swift. „Shake, shake, shake it off.“ War das die Freiheit, die zu verteidigen er in den Krieg gezogen ist. Zwei Einsatztouren mit „nation building“, eine Demokratie aufbauen im Irak? Für welche Werte und Wahrheit lohnt es sich noch, einzustehen? „You don’t want to die on this hill“, für diesen einen Buckel willst du nicht sterben. Nat Dresden leidet unter dem, was er im Krieg erlebt und getan hat, aber das Etikett PTSD (post-traumatic stress disorder) lehnt er ab. Seine Dialogduelle mit der Therapeutin gehören zu den Höhepunkten des Buches, denn dort wird viel an Haltung zum Krieg und seinen Tätern und Opfern durchdekliniert. Blauner zeigt uns einen überaus differenzierten Charakter – für mich das beste Kriegsveteranenporträt der jüngeren Literatur. Wunderbar das Detail mit der zur eigenen Sicherheit in einer Blumenvase eingefrorenen Pistole, bis der Eisblock taut wäre der Selbstmordimpuls vielleicht überwunden, jedenfalls gehemmt. Einmal, als er ein Restaurant betritt, muss Nat sich vergegenwärtigen, dass er angebratenen Schinkenspeck aus der Küche riecht, nicht menschliches Fleisch in einem in die Luft gesprengten Auto.

Auch Boxszenen kann Blauner noch. Auf Seite 186 gibt es eine, die so auch in seinem großartigen Boxerroman „Casino Moon“ von 1994 hätte stehen können. Kleine Perle. Unmittelbar vor „Proving Ground“ las ich Don Winslows „The Force“ (dtsch. „Corruption“), mit jeder Seite Peter Blauner mehr radierte sich Winslows Kraftmaxentum immer weiter aus. Gleiche Stadt, teils gleiche Cops, teils gleiche Milieus und ein Unterschied wie Kindergekritzel zu niederländischem Alten Meister. Welch künstlerische Distanz zwischen diesen beiden Autoren. Und auch welch ein New-York-Roman „Proving Ground“ doch ist. Für mich sogar noch eine Klasse besser als der letzte Richard Price („The Whites“/ „Die Unberührbaren“ – als CrimeMag-„Reading ahead“ hier.)

Nur einmal, ganz am Ende, setzt Peter Blauner Winslows penetrantes Dauerstilmittel auch einmal ein (in dessen deutschen Übersetzung übrigens oft abgemildert, indem drei Zeilen Hacksätze zu einem einzigen Satz zusammengezogen werden). Sechs kurze Zeilen bei Peter Blauner. Das Buchende:

Nur einmal, ganz am Ende, setzt Peter Blauner Winslows penetrantes Dauerstilmittel auch einmal ein (in dessen deutschen Übersetzung übrigens oft abgemildert, indem drei Zeilen Hacksätze zu einem einzigen Satz zusammengezogen werden). Sechs kurze Zeilen bei Peter Blauner. Das Buchende:

„Instead of flinching, Natty closes his eyes.

Here, not there.

Now, not then.

Suck it up, drive on.

It’s all good.

But everywhere is war.“

Überall ist Krieg. Damit entlässt uns dieser Roman. Puuh…

Nat hat einen gewissen Frieden damit gemacht … Und Lourdes Robles würde man gerne wiedersehen.

Alf Mayer

Peter Blauner: Proving Ground. A Novel. Minotaur Books, St. Martin’s Press, New York 2017. 357 Seiten, $ 25.99.

PS. Heute wieder unbedingt lesenswert ist Peter Blauners Atlantik-City-Roman „Casino Moon“ von 1994. Das Buch beginnt im ersten Absatz mit Möven, die im Abendlicht über „Trump’s Castle“ kreisen. Blauner, ein ausgewiesener Journalist mit Bodenhaftung und Faible für O-Töne, recherchierte mehrere Jahre für diesen Boxerroman – es war die Zeit von Donald Trumps Lehrjahren als rücksichtsloser Geschäftsmann – und zeichnet neben Mafia-Realität auch die feinere Gesellschaft mit scharfem Strich. Zum Beispiel das Society-Publikum am Boxring: „Looking at them, you’d think the standard wasn’t how much jewelry they wore but how much plastic surgery they’d had. There were tit jobs, dye jobs, face-lifts, hair plugs, people with the fat sucked out of their cheeks, cellulite scraped off their asses. You half expected a second division to come along, made up of the cast-off parts.“ (S. 208)

Und dann noch, als Schmankerl, Sexismus anno 1994, die Geliebte des Boxer-Protagonisten Anthony Russo: „Her bikini top fell off. Her breasts looked like they were about to open fire on me from across the room.“ (S. 178).

PPS. Blauner begann seine Journalistenkarriere als Assistent für Pete Hamill, schrieb dann – wie später Wallace Stroby – für den Newark Star-Ledger in New Jersey, danach als Polizei- und Gesellschaftsreporter von 1982 bis 1991 für das „New York Magazine“. 1988, auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie, nahm er sechs Monate Auszeit und arbeitete als Bewährungshelfer, es war die Recherche für seinen Erstlingsroman „Slow Motion Riot“. Anthony Russo in „Casino Moon“, 1994, muss entdecken, dass Boxen ein noch schmutzigeres Geschäft als das Leben in der Mafia ist. Für „The Intruder“ jobbte Blauner als freiwilliger Helfer in Obdachlosenheimen. „Man of the Hour“ erschien 1999 und war ein erstaunlicher Prä-9/11-Roman, der islamischen Terror in New York, das Schulsystem und Promikult zusammenbrachte. „The Last Good Day“ von 2003 spielt in den Vorstädten New Yorks unmittelbar nach dem 11. September. In den letzten Jahren schrieb Blauner für das Fernsehen. Er gehörte zum Autorenkreis von „Law & Order“, arbeitete auch als ausführender Koproduzent, zuletzt für die TV-Serie „Blue Bloods“.

PPS. Blauner begann seine Journalistenkarriere als Assistent für Pete Hamill, schrieb dann – wie später Wallace Stroby – für den Newark Star-Ledger in New Jersey, danach als Polizei- und Gesellschaftsreporter von 1982 bis 1991 für das „New York Magazine“. 1988, auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie, nahm er sechs Monate Auszeit und arbeitete als Bewährungshelfer, es war die Recherche für seinen Erstlingsroman „Slow Motion Riot“. Anthony Russo in „Casino Moon“, 1994, muss entdecken, dass Boxen ein noch schmutzigeres Geschäft als das Leben in der Mafia ist. Für „The Intruder“ jobbte Blauner als freiwilliger Helfer in Obdachlosenheimen. „Man of the Hour“ erschien 1999 und war ein erstaunlicher Prä-9/11-Roman, der islamischen Terror in New York, das Schulsystem und Promikult zusammenbrachte. „The Last Good Day“ von 2003 spielt in den Vorstädten New Yorks unmittelbar nach dem 11. September. In den letzten Jahren schrieb Blauner für das Fernsehen. Er gehörte zum Autorenkreis von „Law & Order“, arbeitete auch als ausführender Koproduzent, zuletzt für die TV-Serie „Blue Bloods“.

Die Romane von Peter Blauner:

1991 – Slow Motion Riot King. (Ein New York Roman, 1993; als Der King von Manhattan, 2000)

1994 – Casino Moon (2009 bei Hard Case Crime wieder aufgelegt)

1996 – The Intruder

1999 – Man of the Hour

2003 – The Last Good Day

2006 – Slipping into Darkness

2017 – Proving Ground

Reading ahead mit CrimeMag:

(11) Mike Ripley: Kiss Kiss Bang Bang

(10) Stephen Hunter: G-Man

(9) James Ellroys Fotoband: LAPD ’53

(8) Richard Price: The Whites

(7) Dominique Manotti: Noir

(6) Chuck Logan: Falling Angel

(5) Tod Goldberg: Gangsterland

(4) Gerald Seymour – ein Porträt

(3) Donald E. Westlake: The Getaway-Car

(2) Garry Disher: Bitter Wash Road

(1) Lee Child: Personal

Sowie:

Liebe und Terror im Goldenen Zeitalter der Flugzeugentführungen – Brendan I. Koerner: The Skies belong to Us (2013)

Liebe und Terror im Goldenen Zeitalter der Flugzeugentführungen – Brendan I. Koerner: The Skies belong to Us (2013)

Kem Nunn: Chance (2013)

R. J. Ellory: A Quiet Belief in Angels (2012)

Lee Child: Jack Reacher’s Rules (2012

Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)