Ballistische Zelebration

Ballistische Zelebration

Reading ahead (10): Alf Mayer über „G-Man“ von Stephen Hunter

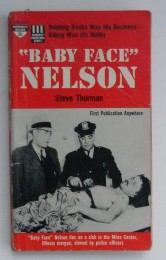

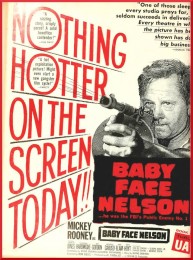

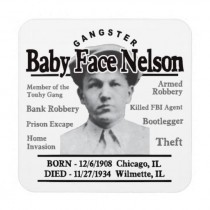

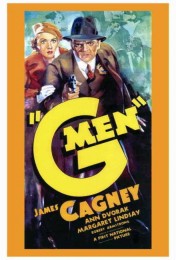

Da hat einer Spaß gehabt. Viel Spaß. Schon das Cover der US-Erstausgabe erzählt davon. Ratta-tat macht darauf die Thompson-Maschinenpistole, gelb wie die Titelschrift blitzt ihr Mündungsfeuer, der Titel des Buches rekurriert auf den James-Cagney-Film „G-Men“ von 1935 (siehe das PS) und das Cover nimmt direkte visuelle Anleihen beim Filmplakat von „Baby Face Nelson“ mit Mickey Rooney, 1957.

In seinem einundzwanzigsten Thriller und dem zehnten mit Bob Lee Swagger greift Stephen Hunter zu einem bewährten Kunstgriff des seriellen Erzählens. Er zaubert einen Familienangehörigen aus dem Hut, von dem wir als die Leser seiner Romane noch nie etwas gehört haben, eine kleine Erwähnung im frühen Hot Springs (2000) unbenommen.

Eine Nebenrolle in diesem Buch hatte damals übrigens Bugsy Siegel (siehe das Porträt von Mike Wullinger nebenan in dieser CrimeMag-Ausgabe). Bugsy gehörte zur eleganten Gangsterfraktion. Stephen Hunter, der seine Schriftstellerkarriere mit Dirty White Boys begann, mag es erdiger und kerniger. Bei ihm knarzt die Schwarte und riecht die Welt nach Waffenöl, bevorzugt nach dem 1903 von Frank August Hoppe erfundenen Laufreiniger „Hoppe’s No. 9“. Einmal in G-Man pflegt Swagger seine Waffe zwei Seiten lang.

„Natural born people of the gun“

„Natural born people of the gun“

Charles F. Swagger war Bobs Großvater, Kriegsheld des Ersten Weltkriegs und Sheriff in Polk County, kam früh zu Tode. Bobs Vater Earl sprach nie von ihm. Klarer Fall von Familiengeheimnis. Das kommt jetzt Schicht für Schicht ans Licht, weil östlich von Blue Eye, Arkansas, der Fortschritt in Form einer Planierraupe anrückt, die für ein Neubaugebiet ein Stück Landschaft einebnet:

„It was growth, it was capitalism, it was hope. It couldn’t be stopped, so mourning was pointless.“ Wie ein gelber (sic) Tyrannosaurus Rex reißt ein großer Abbruchbagger das alte Zuhause der Swaggers nieder. „Sieben Generationen, mehr als zwei Jahrhunderte, seit 1780 am gleichen Platz… Wie es sich erwiesen hatte, waren sie eine Familie von Helden. Ihre Jungen hatten das Schießen gelernt, hatten die Geduld des Jägers erworben, seinen Stoizismus, seinen Mut, seine Großherzigkeit und seine Ehre. Sie waren begabte Schützen, die meisten von ihnen zogen mit diesem Talent in den Krieg. Manche von ihnen kamen zurück, einige nicht. Manche wurden Gesetzeshüter in einer Zeit, in der das Schießen Talent erforderte. Wenn sie schossen, war es, um Blut zu ziehen. Wieder waren es nur einige von ihnen, die das überlebten.“

Die Swaggers sind „natural born people of the gun“. Drei Generationen behandelt Hunter in seinen Thrillern – eine Subgeschichte Amerikas, Kolonialismus und Gewalt eingeschrieben, ganz im Sinne Richard Slotkins (Regeneration through Violence; Gunfighter Nation u.a.).

„Die Abteilung“, das klingt wie aus Orwells „1984“

„Die Abteilung“, das klingt wie aus Orwells „1984“

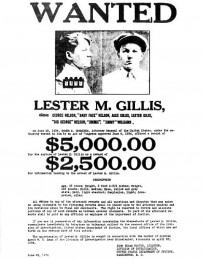

In der Baggerschaufel findet sich eine Stahlkiste. Darin eine seltsame Polizeidienstmarke, ein alter Colt, ein merkwürdiges zylinderförmiges Waffenteil, eine Tausend-Dollar-Note und eine Landkarte. All das führt Bob Lee Swagger in „Das Jahr der großen Gunfights“ zurück – 1934, als die Gangster Homer Van Meter, Pretty Boy Floyd, Baby Face Nelson und John Dillinger reihenweise Banken im Mittleren Westen überfielen, zu gefeierten Volksfeinden wurden und das FBI von John Edgar Hoover dann bei ihrem Zur-Strecke-Bringen seine große Stunde hatte.

Mitten drin – so will es uns Stephen Hunter wissen lassen – Bobs rätselhafter Großvater Charles, der als abgebrühter und gefürchteter Schütze die „Division of Investigation“, den Vorläufer des FBI, unterstützte und es explizit mit dem gefährlichsten Gangster dieser Zeit aufnahm, mit Lester Gillis, den sie sehr zu dessen Ärger immer „Baby Face Nelson“ nannten. „The Division“ (die Abteilung), das klingt wie Orwells 1984 heißt es einmal, 1935 wurde daraus das FBI.

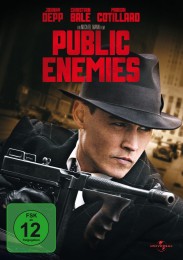

In seinem Nachwort bekennt Stephen Hunter, dass er seit Jahrzehnten „ein Baby Face Book“ schreiben wollte. Was ihm dann letztlich endgültig Ansporn gab, sei Zorn gewesen, „a big motive for cranky old men“, wie er einräumt. Auf die Palme brachte ihn Michael Manns „idiotische filmische Entweihung“ mit „Public Enemies“, und da rede er „noch nicht einmal von Johnny Depp als Dillinger“.

In seinem Nachwort bekennt Stephen Hunter, dass er seit Jahrzehnten „ein Baby Face Book“ schreiben wollte. Was ihm dann letztlich endgültig Ansporn gab, sei Zorn gewesen, „a big motive for cranky old men“, wie er einräumt. Auf die Palme brachte ihn Michael Manns „idiotische filmische Entweihung“ mit „Public Enemies“, und da rede er „noch nicht einmal von Johnny Depp als Dillinger“.

Hunter wollte ein Buch schreiben, in dem der Gangster Dillinger und der FBI-Mann Purvis nur Nebenrollen hätten und es um den „viel tödlicheren Les“ ginge und seinen FBI-Gegenpart, um „eine der höllischsten Schießereien unserer Geschichte, in der sich ein Kopfgeldjäger und ein Gejagter mit Maschinenpistolen gegenüber gestanden sind“.

Hier eine Passage aus Hunters Shoot-out mit John Dillinger: „It went from slow to fast. It went from clear to blur. It went from five miles an hour to five hundred. Mind to arm, arm to hand, hand to trigger, trigger to hammer, hammer to cartridge, cartridge to powder, powder to bullet, the need to act and the act itself were almost simultaneous… Dillinger was done.“

„Erst Colonel Colt brachte die Gleichberechtigung“

In einem Ausmaß, das wir Zivilisten uns nicht vorstellen können oder mögen, beschäftigt Hunter sich – dies ist auch in seinen anderen Thrillern ein Markenzeichen – nicht nur mit den historischen Fakten, sondern ebenso mit den tatsächlichen Waffen der Outlaws und Gesetzeshüter. Er hat sie oder ihre entsprechenden Replikate alle selbst geschossen, zerlegt, gereinigt, studiert. So wie der ehemalige Filmkritiker der „Washington Post“ kann keiner sonst über Schusswechsel schreiben. (Es gibt ein ganzes Sachbuch von ihm über solch ein singuläres Ereignis: The Plot to Kill Harry Truman and the Shoot-Out That Stopped It analysiert das Attentat zweier puerto-ricanischer Nationalisten vom November 1950 in Washington mit all den dabei eingesetzten Waffen und Schusstechniken.)

Die Waffe aus der ausgebuddelten Kiste hat eine Texas-Ranger-Eigenheit, die sie noch schneller als gewöhnlich macht. Swagger geht mit ihr in den Schießstand eines normalen amerikanischen Einkaufszentrums. Die hübsch entwickelte Szene – Cameo für einen Waffenfreund Hunters – ist ein kleines, böses Juwel der US-„Gun-Culture“, die wir Liberalen lieber nur aus sicherer Entfernung wahrnehmen. Stephen Hunter ist ein Waffennarr, ein glühender Verteidiger des Rechts auf das Tragen einer Waffe.

Die Waffe aus der ausgebuddelten Kiste hat eine Texas-Ranger-Eigenheit, die sie noch schneller als gewöhnlich macht. Swagger geht mit ihr in den Schießstand eines normalen amerikanischen Einkaufszentrums. Die hübsch entwickelte Szene – Cameo für einen Waffenfreund Hunters – ist ein kleines, böses Juwel der US-„Gun-Culture“, die wir Liberalen lieber nur aus sicherer Entfernung wahrnehmen. Stephen Hunter ist ein Waffennarr, ein glühender Verteidiger des Rechts auf das Tragen einer Waffe.

Alleine das schon macht ihn zu einem politisch inkorrekten Autor, aber das ist längst nicht alles. (Siehe mein zweiteiliges CrimeMag–Porträt.) „Gott erschuf den Menschen“, heißt es in Night of Thunder (in dem Hunter einen bewaffneten Konflikt ins Motorsport-Mileu verlegt und damit sogar zwei Geschwindigkeiten koppelt), „aber erst Colonel Colt konnte ihn gleichberechtigt machen, denn ohne den Colt wären die Alten, die Jungen, die Schwachen und Zahmen, die Dummen und die Sanften nichts als Beute für die Ruchlosen der Welt, egal was die Regeln sagen.“

Ein Aspekt davon ist auch die nie zu dick aufgetragene Kameraderie: „If you did Nam, brother, no payment at all. You already paid up in full“, sagt der Schießstandeigner zu Bob Lee „the Nailer“ Swagger. Der, Held von nervenzerfetzenden, vielschichtigen Thrillern und dem US-Kriegshelden Charlos Hathcock nachempfunden, hat es als Marine-Scharfschütze im Vietnamkrieg auf 87 „konfirmed kills“ gebracht, in Wahrheit aber insgesamt 391 Gegner erledigt, alleine mit seinem Spotter zwei Tage lang ein ganzes Bataillon niedergehalten und niedergestreckt.

Ein Aspekt davon ist auch die nie zu dick aufgetragene Kameraderie: „If you did Nam, brother, no payment at all. You already paid up in full“, sagt der Schießstandeigner zu Bob Lee „the Nailer“ Swagger. Der, Held von nervenzerfetzenden, vielschichtigen Thrillern und dem US-Kriegshelden Charlos Hathcock nachempfunden, hat es als Marine-Scharfschütze im Vietnamkrieg auf 87 „konfirmed kills“ gebracht, in Wahrheit aber insgesamt 391 Gegner erledigt, alleine mit seinem Spotter zwei Tage lang ein ganzes Bataillon niedergehalten und niedergestreckt.

In Hunters Roman I, Sniper heißt es dazu: „Es war eine Art Konterbiografie: für jede Demonstration, die sie geführt hatten, war er auf einer Mission tief im Dschungel gewesen; für jeden Cop, den sie angegriffen hatten, hatte er einen bewaffneten Gegner erledigt; für jedes Mal, wenn sie vor dem Tränengas davonliefen, war er dem Napalm entronnen oder heftiger Bombardierung oder etwas Ähnlichem. Selbe Münze, verschiedene Seiten, und nun waren die Jahre vergangen und was sich dreht, das kommt auch wieder, und wer ist der, der sich kümmert, warum euch Arschlöchern das Gehirn weggepustet wurde, das bin ich allein, der Kerl, den ihr als Kriegsverbrecher angesehen habt, als Psychokiller.– Ist es nicht eine scheiß beschissene Welt!“ – Ain’t it a strange fucking world, though!“

Kriegstraumata sind ebenso Thema bei Hunter wie das Verfertigen von Heldenbildern. Die Foto-Ikone von der Flaggenaufrichtung auf Suribari durch US-Infanteristen wird in G-Man exemplarisch zerlegt.

Es braucht einen Schützen, um einen Schützen aufzuspüren

Es braucht einen Schützen, um einen Schützen aufzuspüren

G-Man ist ebenso eine ballistische Zelebration wie die Evokation einer Epoche. Solche Maschinengewehr-Duelle hat man noch nicht gelesen. Aber auch die Neigung zum Slapstick ist unverkennbar, etwa bei einem zum Lachanfall reizenden Bankraub. Als Thriller freilich ist G-Man aber wohl Hunters schwächstes Werk. Das liegt nicht nur daran, dass Bob Lee Swagger inzwischen 71 Jahre alt ist, dreizehnmal angeschossen und von einem Samurai-Schwert (siehe die „Bloody Chops“ in dieser Ausgabe) böse aufgeschlitzt wurde, dass er ein (original amerikanisches) Waterboarding überstand und mittlerweile bei seiner zweiten künstlichen Hüfte angelangt ist.

Weder am gelegentlich sehr schwarzen Humor noch an politisch inkorrekten Spitzen mangelt es dem Buch, seine Fehlstelle ist leider mehr als schrotschussgroß: Bob Lee Swagger hat keinen richtigen Gegner! Und es gibt auch kein Scharfschützenduell, auf das sonst alles unerbittlich und wie in einem Uhrwerk zusteuert. Immer brauchte es bisher bei Stephen Hunter – alte Sniper-Weisheit – einen Scharfschützen, um einen Scharfschützen aufzuspüren und auszuschalten. Wo das nicht der Fall war, handlungstechnisch nicht sein konnte, nämlich im 47. Samuarai, fand Stephen Hunter würdigen Ersatz. Das Finale dort fährt einem buchstäblich in die Knochen. Den Klimax von G-Man aber hatte ich bereits nach zehn Minuten vergessen, was einem ja sogar mit einzelnen Gängen in Sterne-Restaurants passieren kann. Bei einem „Hunter“ war es für mich ein erstes Mal.

G-Man schneidet zwischen gestern und heute, funktioniert actionreich und solide auf der Vergangenheitsebene – Großvater Charles gegen Baby Face Nelson, einmal auch eine Schießerei in einem Kino mit schönen medialen Verschränkungen, natürlich auch der Rekurs auf John Waynes Männlichkeit und John Fords „Liberty Valance“: „When the truth conflicts the legend, print the legend!“ –, aber in der Gegenwart bleibt es biedere Detektivarbeit ohne größere Gefahren. Und damit Spannung.

Warum schien das FBI-Intermezzo von Charles Swagger nur auf ein paar Monate begrenzt gewesen zu sein? Warum wurde (fast) jede Spur aus den Akten gelöscht und sein Name durch ein Fiktivum ersetzt? Womit hatte sein Großvater wohl Hoover und das FBI offenkundig tief verärgert? Bob Lee Swagger geht auf Spurensuche. Erst einmal klingt das gut. Es wird an Orwells „memory hole“ aus 1984 erinnert: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ Aber das wird nicht weiter vertieft.

In anderen Romanen stieg Hunter da weit anschaulicher in die Mechanismen der Geschichtsschreibung und –deutung. Auch aus Swaggers Journalisten-Nichte Nicky, die im Mittelpunkt von Night of Thunder stand, macht er wenig. Sie ist inzwischen Producerin bei Fox-News – so viel Inkorrektheit erlaubt er sich („I hate Fox News“ – „I hear that a lot“, lautet ein Dialog), der neue US-Präsident wird nur kurz zweimal ohne Namensnennung und wertfrei gestreift. Kein Wort zum Wahlkampf 2016.

Letztlich geht es um Hillbilly-Ehre

Bei der Waffe aus der Schatzkiste handelt es sich um einen regierungseigenen Colt Government (Colt .45 ACP), die 1000-Dollarnote stammt von einem Bankraub am 25.7. 1934 in Mavis, Arkansas, der (historisch verbürgt) so aussah, als wären Bonnie und Clyde noch am Leben. Dem städtisch geprägten medialen Bild des Gangsters fügt Stephen Hunter ein ländlich-bodenständiges bei, sozusagen Fifty Shades of Early Country Noir. Wir erfahren viel vom Gangstertum der 1930er Jahre im amerikanischen Mittleren Westen und dass Hot Springs, Arkansas, einmal (fast) das Pendant von Las Vegas war. Viele schöne Details webt Hunter in sein Buch, aber es fehlt das Thriller-Uhrwerk. Auch der McGuffin des Buches, der rätselhafte Schnellfeuermechanismus aus der Kiste, „the Monitor“ genannt, lässt wohl nur echte Waffennarren schaudern und gieren.

Es dauert 200 Seiten, bis dem heutigen Swagger jemand bei seiner Recherche folgt und etwas Suspense aufkommt. Auf Seite 251 schneidet der Autor dann schließlich direkt auf die Phantome, um die Handlung anzufachen, jedoch mit mäßigem Ergebnis: „Two bounty hunters. They looked like their hobby was beating up radiators.“ Sie haben eine alte Rechnung offen, kommen aus einer Hinterwälder-Ganovenfamilie, die schon öfter von den Swaggers auf die Mütze bekam.

Es dauert 200 Seiten, bis dem heutigen Swagger jemand bei seiner Recherche folgt und etwas Suspense aufkommt. Auf Seite 251 schneidet der Autor dann schließlich direkt auf die Phantome, um die Handlung anzufachen, jedoch mit mäßigem Ergebnis: „Two bounty hunters. They looked like their hobby was beating up radiators.“ Sie haben eine alte Rechnung offen, kommen aus einer Hinterwälder-Ganovenfamilie, die schon öfter von den Swaggers auf die Mütze bekam.

Hunter rekurriert hier auf seinen Roman Hot Springs, aber gegenüber der Vergangenheitsaufarbeitung einer ganzen Gangsterepoche wirkt die Swagger-Saga dieses Mal leider ziemlich blass. Ab Seite 362 ist klar, dass die Country-Boys Swagger nicht töten, nur an die wertvollen Artefakte aus der Kiste und an die Schatzkarte wollen.

Auf drei Millionen Dollar schätzen sie die potentielle Beute. „I don’t kill heroes. Bad for the reputation“, sagt der eine zum anderen, als sie im Sniper-Versteck liegen. Der eine liest Borges’ Labyrinthe, der andere pisst in die Windeln, die sie tragen. Während beim historischen Showdown von Charles und Les echt die Fetzen fliegen und Les „schnell wie eine brennende Katze“ reagiert, wird das Ende im Heute zu einem Treffen von dirty white Boys, bei dem es lediglich um so etwas wie eine gemeinsame „Hillbilly-Ehre“ geht.

Sei’s drum.

Alf Mayer

Stephen Hunter: G-Man. A Bob Lee Swagger Novel. Blue Rider Press, New York 2017. 448 pages, $ 27.00.

Ein zweiteiliges Stephen-Hunter-Porträt von Alf Mayer, das sich dann zu einer achtteilgen „Kulturgeschichte des Scharfschützen“ entwickelte, finden Sie hier:

Teil I: „You gotta think ahead of your gun!“

Teil II: Das einzige Gebot: „Du sollst bewaffnet sein!“

Teil III: Wie vom Blitz getroffen niedergestreckt

Teil IV: Den Lauf der Welt mit einer Kugel ändern

Teil V: Wenn Odysseus aus dem Krieg nach Hause kommt

Teil VI: Eines langes Tages Reise in die Nacht

Teil VII: „The baddest motherfucker in the world…“

Teil VIII: „Peter, den Bolzen!“ oder: So viel Fadenkreuz war nie

PS. G-Man (Mehrzahl: G-Men) war ein ursprünglich unter Gangstern verbreiteter Slangausdruck für einen FBI-Beamten. Das „G“ steht dabei für „government“, so wie auch der Soldatenname „GI“ für „government issue“ steht, Regierungsbesitz. Erstmals benutzt haben soll den Begriff „Machine Gun“ Kelly im Jahr 1933. Endgültige Verbreitung fand der Ausdruck durch den Film „’G’-Men“ von 1935 mit James Cagney in der Hauptrolle eines FBI-Beamten (Regie: William Knightly). Neben den G-Men gab es noch die „T-Men“ (siehe auch den gleichnamigen taffen Film von Anthony Mann). Sie waren die Ermittler des United States Secret Service, der bis 2002 dem amerikanischen Finanzministerium(Treasury Department) unterstellt war und traditionell als Rivalen des FBI galten.

PS. G-Man (Mehrzahl: G-Men) war ein ursprünglich unter Gangstern verbreiteter Slangausdruck für einen FBI-Beamten. Das „G“ steht dabei für „government“, so wie auch der Soldatenname „GI“ für „government issue“ steht, Regierungsbesitz. Erstmals benutzt haben soll den Begriff „Machine Gun“ Kelly im Jahr 1933. Endgültige Verbreitung fand der Ausdruck durch den Film „’G’-Men“ von 1935 mit James Cagney in der Hauptrolle eines FBI-Beamten (Regie: William Knightly). Neben den G-Men gab es noch die „T-Men“ (siehe auch den gleichnamigen taffen Film von Anthony Mann). Sie waren die Ermittler des United States Secret Service, der bis 2002 dem amerikanischen Finanzministerium(Treasury Department) unterstellt war und traditionell als Rivalen des FBI galten.

Im deutschen Sprachraum sorgte der fiktive G-Man Jerry Cotton für die Begriffsbildung. Auf der anderen Seite des Gesetzes hatte James Cagney 1931 als absolut überzeugender Brutalo in „The Public Enemy“ den amerikanischen Gangsterfilm mitbegründet (Regie: William A. Wellman).

In vier Wochen für 151.000 Dollar gedreht und drei Monate nach „Little Caesar“ in die Kinos gekommen, lief der Film wochenlang rund um die Uhr in New York, machte „den“ Gangster zum Helden.

„Das Publikum liebte die Figur von Cagney, weil er kämpfte und die Welt nicht so akzeptierte, wie sie war. Das war eine große Sache in den Dreißigern, als während der Großen Depression so viele Leute vom System zerquetscht wurden“, sagt Mike Newell, der Regisseur von „Donnie Brasco“ über „Public Enemy“. Martin Scorsese sah den Film zuerst als Zehnjähriger. „Der Eindruck blieb mir viele Jahre“, betonte er. „Von all den Filmen war er der härteste in der Schilderung der Welt, wie die Menschen sich darin benehmen und was ein junger Killer wirklich ist. Ich muss den Film ein dutzendmal gesehen haben. Vermutlich habe ich ihn studiert.“

PPS. „Shooter“ heißt die aus Hunters Point of Impact entwickelte TV-Serie mit Ryan Philippe. 2006 gab es eine Filmversion mit Mark Wahlberg.

PPPS. Charles F. Swagger hat – wie der reale Raymond Chandler oder der reale James M. Cain – Albträume vom Krieg. „Charles had a bad one that night. The war, the usual stuff, the limitless landscape of mud and wire, the faces of slaughtered boys gone away for nothing that ever made sense, the paleness of their bodies in the ever-falling rain, the hell where youth and laughter go… He woke, all lathered in sweat, hungry with rogue impulses about which he could not even think, consumed with self-loathing and a sense of so much Duty undone, so many obligations still owed. The sense of a universe without hope.“

Die Bücher von Stephen Hunter:

Die Bücher von Stephen Hunter:

Mit Bob Lee Swagger:

1993: Point of Impact (Im Fadenkreuz der Angst, 1994; Shooter, Festa 2014)

1996: Black Light (Nachtsicht; Festa 2014)

1998: Time to Hunt (Der einsame Jäger; Festa 2016)

2007: The 47th Samurai (Der 47. Samuarai; Festa 2017)

2008: Night of Thunder

2009: I, Sniper

2010: Dead Zero (mit Ray Cruz)

2011: Soft Target (mit Ray Cruz)

2014: Sniper’s Honor

2017: G-Man

Mit Earl Swagger:

2000: Hot Springs

2001: Pale Horse Coming

2003: Havana

Stand alones:

1980: The Master Sniper

1982: The Second Saladin

1985: Target (Film-Novelisierung, vergessenswert)

1985: The Spanish Gambit

1989: The Day Before Midnight (Deutsch: Titan, 1989)

1994: Dirty White Boys (Deutsch: Die Gejagten, 1997)

2015: I, Ripper (über Jack d. R.)

Non fiction:

1995: Violent Screen: A Critic’s 13 Years on the Front Lines of Movie Mayhem

2005: Now Playing at the Valencia : Pulitzer Prize Winning Essays on Movies

2005: American Gunfight: The Plot to Kill Harry Truman and the Shoot out that Stopped It

Reading ahead mit CrimeMag:

(11) Mike Ripley: Kiss Kiss, Bang Bang

(10) Stephen Hunter: G-Man

(9) James Ellroys Fotoband: LAPD ’53

(8) Richard Price: The Whites

(7) Dominique Manotti: Noir

(6) Chuck Logan: Falling Angel

(5) Tod Goldberg: Gangsterland

(4) Gerald Seymour – ein Porträt

(3) Donald E. Westlake: The Getaway-Car

(2) Garry Disher: Bitter Wash Road

(1) Lee Child: Personal

Sowie:

Kem Nunn: Chance (2013)

R. J. Ellory: A Quiet Belief in Angels (2012)

Lee Child: Jack Reacher’s Rules (2012

Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)