Tina Manske

Alf Mayer

Christina Mohr

Christopher G. Moore

Peter Münder

Marcus Müntefering

Tina Manske

Tina Manske

Comic des Jahres: Spät entdeckt, aber ich unterbreche die Lektüre hier nur gerade kurz, um diese Liste zu schreiben: Brodecks Bericht von Manu Larcenet nach dem Roman von Philippe Claudel. Es ist die Geschichte eines Außenseiters, der in einem kleinen Dorf zum Chronisten eines Verbrechens wird. Die schwarz-weißen Bilder entfalten eine Kraft des Unheimlichen, der man sich nicht entziehen kann. Wenige Worte genügen, um den Leser im Bann zu halten.

Konzert des Jahres: Fishbach. Im Kreuberger Hotel Michelberger (oder wie sie sagen würde: „Otel Mischälberscheeee“) gibt die wunderbare Singer/Songwriterin Fishbach im Sommer ein intimes Konzert für die Presse. Privataudienz würde es besser treffen. Da standen insgesamt vielleicht zwanzig Kolleginnen, Kollegen und Freunde des Plattenlabels um die kleine Bühne herum, auf der Fishbach, ganz alleine mit Gitarre und Soundmaschine, ihre Songs zum Besten gibt. Magisch.

Platten des Jahres (in loser Reihenfolge):

Platten des Jahres (in loser Reihenfolge):

Kreidler: European Song

Fever Ray: Plunge

Fishbach: Un autre que moi EP

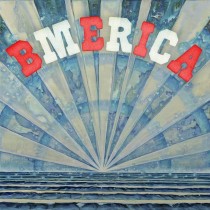

Maurice & Die Familie Summen: Bmerica

Radiohead. OKNOTOK

Kendrick Lamar: Damn

Dirty Projectors: Dirty Projectors

Kelela: Take Me Apart

Romano: Copyshop

Songs des Jahres (in loser Reihenfolge):

Songs des Jahres (in loser Reihenfolge):

Maurice & Die Familie Summen: Nichtantworten ist das neue Nein

Fishbach: Un autre que moi

Radiohead: I Promise

Christiane Rösinger: Joy of Ageing

Romano: Mutti

Sampha: Blood On Me

Tina Manske auf MusikMag.

Alf Mayer

Ja, es herrscht der Überfluss. Hochwasser auf allen Kanälen. Sie wird Folgen haben, die Krimischwemme, wird Mediengewohnheiten verändern. Serien, davon zeugen nicht wenige unserer diesjährigen Jahresrückblicke, genießen heute jene Aufmerksamkeit, die früher Büchern oder singulären Filmen galt. Aber auch hier ist die Vielzahl längst so groß, dass der Diskurs zersplittert. Eine Serie mit zehn Folgen schauen, das entspricht wie vielen nicht gelesenen Büchern? Jeder sein eigener Programmdirektor, daraus folgt, dass man immer öfter alleingelassen bleibt. Zur Kultur gehört der Austausch. Eigentlich. Sonst ist es leicht nur Zappen, Swipen, Mediennaschen. Belanglosigkeit regiert denn auch den Großteil der Produktionen. Schlechtes und Gutes, ganz egal, wird zur Wegwerfware. „Robbenbabys“, habe ich gehört, sagt die Branche – die Achseln zuckend – dazu.

Insgesamt 188 belletristische Novitäten von 2017 haben die Sortimenter aus knapp 600 deutschen Buchhandlungen für das „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ vorgeschlagen. 188 Lieblingsbücher im Jahr, polybibliogam  nennt man das wohl, freundlich gesagt. Oder gaga. Die Shortlist dann, jenseits der Robbenbabys: fünf Romane. Stolze 727 Bücher wurden dieses Jahr zum Wettbewerb der Stiftung Buchkunst eingereicht. Deutschlands schönste Bücher, wohlgemerkt. Am Ende gab es in fünf Kategorien jeweils exakt fünf Auszeichnungen. Wobei 25 Preisträger auch schon wieder Gießkanne sind – aber wer bleibt schon gerne unsichtbar?

nennt man das wohl, freundlich gesagt. Oder gaga. Die Shortlist dann, jenseits der Robbenbabys: fünf Romane. Stolze 727 Bücher wurden dieses Jahr zum Wettbewerb der Stiftung Buchkunst eingereicht. Deutschlands schönste Bücher, wohlgemerkt. Am Ende gab es in fünf Kategorien jeweils exakt fünf Auszeichnungen. Wobei 25 Preisträger auch schon wieder Gießkanne sind – aber wer bleibt schon gerne unsichtbar?

Das passiert nicht nur kleinen Verlagen, der Kannibalismus grassiert überall. Trotz vernünftigen Vorlaufs verpufft: zum Beispiel Deon Meyers Fever (Rütten & Loening, 700 Seiten) oder David Granns in den USA zu Recht gerühmtes true crime-Buch Das Verbrechen (btb; US-Titel: Killers of the Flower Moon). Viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte Frank Trentmanns grandiose Untersuchung Herrschaft der Dinge. Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute (DVA, 1.096 Seiten; US-Titel: Empire of Things). Wie wir von zehn Besitztümern pro Nase im Jahr 1.500 auf 10.000 heute (und auch auf all die Eigentumskriminalität) gekommen sind. „Du sollst nicht begehren …“

Ob eines meiner Lieblingsbücher von 2017, nämlich Charles Willeford Klassiker Hahnenkämpfer, in einem feinen Hardcover gekoppelt mit Willefords Cockfighter Journal, einem lange unzugänglichen Filmtagebuch der Extraklasse, die einst 300 Exemplare der bibliophilen US-Erst-&-Einzigauflage in deutschen Buchhandlungen geknackt hat? (Meine CrimeMag-Besprechung hier, sowie ein exklusiver Textauszug.) Ich habe mich noch nicht getraut, nachzufragen.

Manche ahnungslosen Branchendeppen und Wannabes fanden ja die Aufmerksamkeit für die Bücher des Polar Verlags schon immer zu viel und befeixten besserwisserisch Insolvenzantrag und Crowd Funding. Jenes brachte im öffentlichen Anlauf zwar wenig Kohle, letztlich aber den Verleger mit einem programm-affinen Investor zusammen. Selten habe ich jemandem so sehr ein Happy On gewünscht wie Wolfgang Franßen. Bravo!

Manche ahnungslosen Branchendeppen und Wannabes fanden ja die Aufmerksamkeit für die Bücher des Polar Verlags schon immer zu viel und befeixten besserwisserisch Insolvenzantrag und Crowd Funding. Jenes brachte im öffentlichen Anlauf zwar wenig Kohle, letztlich aber den Verleger mit einem programm-affinen Investor zusammen. Selten habe ich jemandem so sehr ein Happy On gewünscht wie Wolfgang Franßen. Bravo!

Bin gespannt auf Friedemann Hahns Foresta Nera in Buchform, auf William Boyles Gravesend (siehe auch seinen Rückblick bei uns), auf mehr von Benjamin Whitmer, John Bassoff (sie alle bei diesem Rückblick dabei) und auf andere Edelbrände des Jahrgangs 2018 und folgende.

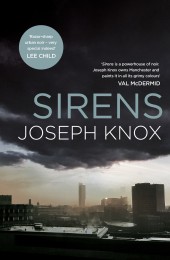

Froh bin ich, dass ich mich 2017 an Upton Sinclairs Sacco & Vanzetti-Roman Boston (1040 Seiten) wagte – das Nachwort von Dietmar Dath bei CrimeMag hier – und an Paul Austers 4 3 2 1 mit seinen 1.264 Seiten (CM-Kritik hier), saukomisch darin die Dialoge der Cop-Schuhsohlen. Großartig war die Wiederbegegnung mit Hans Henny Jahnns Perrudja (HoCa). Länger unschlüssig herumgeschlichen bin ich um Dennis Lehanes Since We Fell, bis ich es wagte – und angenehm überrascht war. Gerne mehr dazu, wenn Diogenes den Roman im Lauf des Jahres 2018 endlich herausbringt. Freuen können Sie sich zudem auf den Cop Aidan Waits und das Manchester von Joseph Knox in Sirens, deutscher Titel leider so etwas wie Weißer Dreck. Meine verrückteste Aktion 2017 war sicher die Teilnahme an der Mister-Dynamit Carpet Challenge (beachten Sie die Originale #1, #2, #3), aber was soll man tun, wenn einen kurz vor Weihnachten der Chefhistoriker des BND dafür nominiert – und schon mit mutigem Beispiel vorangegangen ist?

Froh bin ich, dass ich mich 2017 an Upton Sinclairs Sacco & Vanzetti-Roman Boston (1040 Seiten) wagte – das Nachwort von Dietmar Dath bei CrimeMag hier – und an Paul Austers 4 3 2 1 mit seinen 1.264 Seiten (CM-Kritik hier), saukomisch darin die Dialoge der Cop-Schuhsohlen. Großartig war die Wiederbegegnung mit Hans Henny Jahnns Perrudja (HoCa). Länger unschlüssig herumgeschlichen bin ich um Dennis Lehanes Since We Fell, bis ich es wagte – und angenehm überrascht war. Gerne mehr dazu, wenn Diogenes den Roman im Lauf des Jahres 2018 endlich herausbringt. Freuen können Sie sich zudem auf den Cop Aidan Waits und das Manchester von Joseph Knox in Sirens, deutscher Titel leider so etwas wie Weißer Dreck. Meine verrückteste Aktion 2017 war sicher die Teilnahme an der Mister-Dynamit Carpet Challenge (beachten Sie die Originale #1, #2, #3), aber was soll man tun, wenn einen kurz vor Weihnachten der Chefhistoriker des BND dafür nominiert – und schon mit mutigem Beispiel vorangegangen ist?

Überarbeitete Neuauflage muss man tatsächlich nennen, was Galiani 2017 mit Hanns Zischler und Kafka geht ins Kino vorgelegt hat. Reich illustriert, beachtlich gegenüber der Ausgabe von 1996 erweitert, dazu eine DVD mit 150 Minuten der wichtigsten Filme, in die der fleißige Kinogänger Kafka damals ging und manchmal weinte. Die gleichnamige Münchner DVD-Box aus der edition filmmuseum schürft noch tiefer und besteht aus vier DVDs samt Broschüre. Kafka-Forschung einmal anders. Ebenfalls ein alter Kämpe wie Zischler und ebenso ein durchkomponiertes Buch, das ist Thomas Brandlmeiers Film Noir. Die Generalprobe der Postmoderne (von Thomas Wörtche hier bei CrimeMag besprochen). 160 Seiten, Hardcover, viele qualitativ gute, leider aber nur briefmarkengroße Screenshots. Nicht umsonst ist mir das traumhaft üppige It’s All One Case: The Illustrated Ross Macdonald Archives das Sachbuch des Jahres 2017. (Meine CrimeMag-Besprechung hier.)

Ken Bruen benennt ihn in seinem Rückblick: den bei uns schon lange nicht mehr übersetzten Thomas H. Cook, der in Tragic Shores. A Memoir of Dark Travel Reise-Essays der besonderen Art versammelt. Keine leichte Kost. Kriminalliteratur bedeutet ihm, über Ungerechtigkeit zu schreiben, also reiste Cook über Jahrzehnte an Orte ungeheuren Unrechts. Nach Oradour-sur-Glane, den Ort eines Nazi-Massakers zum Beispiel, nach Auschwitz, in den Aokigahara-Wald in Japan, zum Ground Zero in New York, nach Hiroshima, zur Plaza de Mayo in Buenos Aires oder zu den Ruinen von Machecoul, einst eine große Burg und das Heim des ersten historisch verzeichneten Serienmörders: Gilles de Rais. „I have come to thank dark places for the light they bring to life“, lautet der erste Satz.

Die richtig großen Freuden dieses Jahres waren mir a) Edinburgh, b) Andreas Pflügers makelloser Thriller Niemals (hier mein Vier-Stunden-Gespräch mit ihm), c) Viet Thanh Nguyens eleganter Sympathisant (der Autor hier bei CrimeMag) wie auch sein Erzählband Refugues und sein Sachbuch Nothing Ever Dies. Vietnam and the Memory of War, d) Harry Binghams Fiona, e) Gerald Seymours Auftritt mit Vagabond, f) endlich neue Romane von Peter Blauner (Proving Ground, CrimeMag dazu hier) und Colin Harrison (You Belong to Me), g) O.A. Westads Sachbuch The Cold War. A World History und h) ein gar stattliche Reihe von Autorinnen (alphabetisch): Zoë Beck, Liza Cody, Eva Dolan (See Her Disappear, schon ihr viertes Buch auf beachtlichem Niveau) Louise Doughty, Candice Fox, Monika Geier, Anne Kuhlmeyer, Ottessa Moshfegh, Regina Nössler, Alissa Nutting (Made for Love), Gin Philips (Fierce Kingdom), Ivy Pochoda (noch kein deutscher Verlag für Wonder Valley), Lisa Sandlin (Platz 2 unserer Top Ten 2017), Estelle Surbranche … Und i) dann endlich erschien noch – schmal, fein, kostbar – Zufälliges Blau von Ingrid Mylo. Mit „Verdichtungen“ benennt der Untertitel zu Recht das, was diese Diamantenschleiferin macht. (100 Seiten, Engl. Broschur, Fadenheftung, 14.80 Euro, Verlag Das Arsenal, Berlin, mit einem Vorwort von Hazel Rosenstrauch.) Die documenta14 aus 2017 kann man vergessen, zur d13 gibt es das unglaubliche 100-Tagebuch von Ingrid Mylo und Felix Hofmann (CM-Kritik hier.)

Die richtig großen Freuden dieses Jahres waren mir a) Edinburgh, b) Andreas Pflügers makelloser Thriller Niemals (hier mein Vier-Stunden-Gespräch mit ihm), c) Viet Thanh Nguyens eleganter Sympathisant (der Autor hier bei CrimeMag) wie auch sein Erzählband Refugues und sein Sachbuch Nothing Ever Dies. Vietnam and the Memory of War, d) Harry Binghams Fiona, e) Gerald Seymours Auftritt mit Vagabond, f) endlich neue Romane von Peter Blauner (Proving Ground, CrimeMag dazu hier) und Colin Harrison (You Belong to Me), g) O.A. Westads Sachbuch The Cold War. A World History und h) ein gar stattliche Reihe von Autorinnen (alphabetisch): Zoë Beck, Liza Cody, Eva Dolan (See Her Disappear, schon ihr viertes Buch auf beachtlichem Niveau) Louise Doughty, Candice Fox, Monika Geier, Anne Kuhlmeyer, Ottessa Moshfegh, Regina Nössler, Alissa Nutting (Made for Love), Gin Philips (Fierce Kingdom), Ivy Pochoda (noch kein deutscher Verlag für Wonder Valley), Lisa Sandlin (Platz 2 unserer Top Ten 2017), Estelle Surbranche … Und i) dann endlich erschien noch – schmal, fein, kostbar – Zufälliges Blau von Ingrid Mylo. Mit „Verdichtungen“ benennt der Untertitel zu Recht das, was diese Diamantenschleiferin macht. (100 Seiten, Engl. Broschur, Fadenheftung, 14.80 Euro, Verlag Das Arsenal, Berlin, mit einem Vorwort von Hazel Rosenstrauch.) Die documenta14 aus 2017 kann man vergessen, zur d13 gibt es das unglaubliche 100-Tagebuch von Ingrid Mylo und Felix Hofmann (CM-Kritik hier.)

Eine gute Nachricht ist, dass die Website The Violent World of Parker wieder online steht (ein Krimi für sich). Um im Umfeld dieses hardboiled-Räubers von Richard Stark/ Donald Westlake zu bleiben, ein Hinweis auf die soziologische Studie Armed Robbers in Action. Stickups and Street Culture von Richard T. Wright und Scott H. Decker (Northeastern University Press, Boston 1997): ein Feldforschungswerk, pralle und feine Lektüre mit viel O-Tönen. Hat Wallace Stroby mit zu seiner Crissa Stone inspiriert.

Von all den Filmen des Jahres blieben mir der Eröffnungsgestus, die Erzählstimme und die Haltung des spanischen El hombre las mil caras (Mann der tausend Gesichter/ Smoke and Mirrors) am schönsten in Erinnerung, dazu die Gold- und Orangetöne, die in fast jede Einstellung geschmuggelt sind. Ein Politthriller, ein Schelmenstück, eine Geschichte nach einem wahren Skandal, betörend elegant und sardonisch erzählt – und ein ganz anderer Film als La Isla Minima (Mörderland, CM-Kritik hier). Alberto Rodríguez ist ein Regisseur, den man im Auge behalten muss. (Nur auf BluRay, span. Original mit engl. Untertiteln.)

Von all den Filmen des Jahres blieben mir der Eröffnungsgestus, die Erzählstimme und die Haltung des spanischen El hombre las mil caras (Mann der tausend Gesichter/ Smoke and Mirrors) am schönsten in Erinnerung, dazu die Gold- und Orangetöne, die in fast jede Einstellung geschmuggelt sind. Ein Politthriller, ein Schelmenstück, eine Geschichte nach einem wahren Skandal, betörend elegant und sardonisch erzählt – und ein ganz anderer Film als La Isla Minima (Mörderland, CM-Kritik hier). Alberto Rodríguez ist ein Regisseur, den man im Auge behalten muss. (Nur auf BluRay, span. Original mit engl. Untertiteln.)

Nicht geschafft habe ich viel zu viele Bücher. (Von Serien zu schweigen. Hierbei mit unter den kostbarsten Stunden des Jahres, jene mit Jane Champions Top of the Lake: China Girl – woah!) Stellvertretend genannt: die neue Chester Himes-Biografie von Lawrence P. Jackson (Norton, 606 Seiten), Jock Serongs Rules of Backyard Cricket, Richard Flanagans First Person, George Saunders Lincoln in the Bardo, Thomas Mullens Lightning Men, John Lawtons Friends and Traitors, Thomas Perrys The Bombmaker. Die letzten Tage des Jahres vergnüge ich mir gerade mit Benjamin Percys The Dark Net, Internet-Crime & Übernatürliches in berauschender Prosa amalgamiert. Aufregend. Und gleich wartet Nick Harkaways Gnomon.

Meine ersten herzhaften Lacher über Trump – der mich viel zu viel beschäftigte – verschaffte mir das Hardcover Beautiful Poetry of Donald Trump von Robert Sears (Canongate), in dem Zitate und Tweets zu Gedichten und Haikus arrangiert werden. Trump als russischer Maulwurf übrigens wurde bereits 1980 von Ted Allbeury im gar nicht dummen Thriller In der Hand des Kreml (The Twentieth Day of January, Ullstein Krimi 10067) durchdekliniert. Dankbar bin ich für die Erdung, die ich bei meinen Recherchen und insgesamt 50 Interviews für das Schwarzbuch Rente mit 70 quer durch Deutschland erfuhr. Bis 70 arbeiten und Spaß haben, das können wir Kritiker und Kopfarbeiter (vielleicht), aber in vielen Berufen verschleißt die Arbeit schon mit 50 – was dann? Absturz vorprogrammiert. Ich kann die Talkshowfressen nicht mehr sehen, die von Flexibilisierung schwafeln. Auch ein Fall von true crime.

Meine ersten herzhaften Lacher über Trump – der mich viel zu viel beschäftigte – verschaffte mir das Hardcover Beautiful Poetry of Donald Trump von Robert Sears (Canongate), in dem Zitate und Tweets zu Gedichten und Haikus arrangiert werden. Trump als russischer Maulwurf übrigens wurde bereits 1980 von Ted Allbeury im gar nicht dummen Thriller In der Hand des Kreml (The Twentieth Day of January, Ullstein Krimi 10067) durchdekliniert. Dankbar bin ich für die Erdung, die ich bei meinen Recherchen und insgesamt 50 Interviews für das Schwarzbuch Rente mit 70 quer durch Deutschland erfuhr. Bis 70 arbeiten und Spaß haben, das können wir Kritiker und Kopfarbeiter (vielleicht), aber in vielen Berufen verschleißt die Arbeit schon mit 50 – was dann? Absturz vorprogrammiert. Ich kann die Talkshowfressen nicht mehr sehen, die von Flexibilisierung schwafeln. Auch ein Fall von true crime.

Sehr schön geworden ist Nighthawks, Kurzgeschichten nach Gemälden von Edward Hopper, herausgegeben von Lawrence Block, auf das wir schon frühzeitig hingewiesen und die dann mit dem Edgar ausgezeichnete Kurzgeschichte von Larry himself im Februar 2017 exklusiv veröffentlicht haben (CM dazu hier). Macht vielleicht ja auch anderen Verlagen Lust auf Kurzgeschichten – Berlin Noir gibt es bald bei CulturBooks. Aus einem anderen Kulturkreis, aber mit uns zu tun: Iraq + 100. Stories from a Century After the Invasion, herausgegeben von Hassan Blasim (Comma Press), stellte zehn irakischen Autoren die Frage, wie ihr Land wohl 100 Jahre nach der Invasion von 2003 aussehe werde. Die Antworten reichen von Science Fiction und Verschwörungsthriller zu magischem Realismus und Allegorie. Sehr spannend.

Jedes Jahr wächst mir das Vergnügen, das ich mit Barry Gifford habe, der nun auch schon 20 Jahre nicht mehr übersetzt wird, seit Perdita Durango oder Sailor und Lula. Dabei ist der inzwischen 71-Jährige unermüdlich produktiv, gräbt nicht nur Noir-Schätze aus wie etwa Black Wings Has My Angel, von Elliott Chaze, 1953. Unvergessen sein The Devil Thumbs A Ride (1988, erweitert 2001 als Out of the Past. Adventures in Film Noir) und das liebevoll respektlose, imaginative Writers von 2015. Lange schon schreibt er an seiner besonderen Form des großen amerikanischen Romans. Bei ihm sind das inzwischen weit über 250 oft minikurze Geschichten, die „Roy Stories“. Seit über 30 Jahren findet darin eine Erzählfigur namens Roy immer wieder Raum, Gifford schlägt einen irren, ebenso lakonischen wie mythischen Ton an. Pflegt die schöne Kunst des Lügens. Zen-buddhistische Übungen. Koans. Distelsträuße. Spätestens seit seinen Sad Stories of the Death of Kings (2010) war mir das aufgefallen, 2017 gab es the cuban club mit 67 in sich verschränkten neuen Roy-Geschichten aus dem Chicago und Florida der 1950er und frühen 60er. Shakespeare, Kluge und die Bibel können neidisch sein.

Jedes Jahr wächst mir das Vergnügen, das ich mit Barry Gifford habe, der nun auch schon 20 Jahre nicht mehr übersetzt wird, seit Perdita Durango oder Sailor und Lula. Dabei ist der inzwischen 71-Jährige unermüdlich produktiv, gräbt nicht nur Noir-Schätze aus wie etwa Black Wings Has My Angel, von Elliott Chaze, 1953. Unvergessen sein The Devil Thumbs A Ride (1988, erweitert 2001 als Out of the Past. Adventures in Film Noir) und das liebevoll respektlose, imaginative Writers von 2015. Lange schon schreibt er an seiner besonderen Form des großen amerikanischen Romans. Bei ihm sind das inzwischen weit über 250 oft minikurze Geschichten, die „Roy Stories“. Seit über 30 Jahren findet darin eine Erzählfigur namens Roy immer wieder Raum, Gifford schlägt einen irren, ebenso lakonischen wie mythischen Ton an. Pflegt die schöne Kunst des Lügens. Zen-buddhistische Übungen. Koans. Distelsträuße. Spätestens seit seinen Sad Stories of the Death of Kings (2010) war mir das aufgefallen, 2017 gab es the cuban club mit 67 in sich verschränkten neuen Roy-Geschichten aus dem Chicago und Florida der 1950er und frühen 60er. Shakespeare, Kluge und die Bibel können neidisch sein.

„For God’s sake let us sit on the ground

And tell sad stories of the death of Kings“ (Richard II)

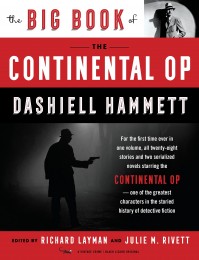

Weihnachten 2017, das war für mich dieses Mal crime fiction pur, höchster Reinheitsgrad: Dashiell Hammett, The Big Book of the Continental Op, ein überbreites Trade-Paperback, 734 Seiten, zweispaltig gesetzt. Zum ersten Mal überhaupt alle 28 Kurzgeschichten und Novellen sowie die zwei Romane vom Continental Op in einem Band versammelt, Red Harvest und The Dain Curse erstmals wieder in der Ur-Version, wie sie einst als Fortsetzung im Black Mask Magazine erschienen waren. „The Cleansing of Poisonville“ weicht in fast jedem Absatz teils erheblich von der späteren Buchfassung ab. „A hopeless title by the way“, meinte Mrs. Alfred A. Knopf (über die ich mir das schöne Buch The Lady with the Borzoi. Blanche Knopf, Literary Tastemaker Extraordinaire gönnte). Unter den acht Alternativvorschlägen, die Hammett darauf binnen einer Woche einreichte, war dann Red Harvest. Der namenlose, unglamouröse Op (für Operative) gab sein Debüt am 1. Oktober 1923. Er veränderte die Kriminalliteratur auf immer. Herausgeber Richard Laymon musste lange auf diesen optimalen Op-Band warten, seine Hammett-Biografie Shadow Man datiert von 1981. Das nennt man Hingabe.

Weihnachten 2017, das war für mich dieses Mal crime fiction pur, höchster Reinheitsgrad: Dashiell Hammett, The Big Book of the Continental Op, ein überbreites Trade-Paperback, 734 Seiten, zweispaltig gesetzt. Zum ersten Mal überhaupt alle 28 Kurzgeschichten und Novellen sowie die zwei Romane vom Continental Op in einem Band versammelt, Red Harvest und The Dain Curse erstmals wieder in der Ur-Version, wie sie einst als Fortsetzung im Black Mask Magazine erschienen waren. „The Cleansing of Poisonville“ weicht in fast jedem Absatz teils erheblich von der späteren Buchfassung ab. „A hopeless title by the way“, meinte Mrs. Alfred A. Knopf (über die ich mir das schöne Buch The Lady with the Borzoi. Blanche Knopf, Literary Tastemaker Extraordinaire gönnte). Unter den acht Alternativvorschlägen, die Hammett darauf binnen einer Woche einreichte, war dann Red Harvest. Der namenlose, unglamouröse Op (für Operative) gab sein Debüt am 1. Oktober 1923. Er veränderte die Kriminalliteratur auf immer. Herausgeber Richard Laymon musste lange auf diesen optimalen Op-Band warten, seine Hammett-Biografie Shadow Man datiert von 1981. Das nennt man Hingabe.

Zu den Großen der Kriminalliteratur zählt für mich Nicholas Freeling (1927 – 2003), der im persönlichen Umgang ein Ekel war. Im Mai 2017 hatte ich Gelegenheit zu einem kleinen Wiedersehen. All die Jahre war er mir präsent geblieben, dieser Fernsehfilm von Peter Zadek. Wie sehr, davon konnte ich mich bei einer von Studenten des Filmkollektivs Frankfurt organisierten kleinen Zadek-Retro überzeugen. Van der Valk und das Mädchen (nach dem Roman Gun Before Butter) mit einem altmodischen Amsterdam, Frank Finlay in der Hauptrolle und einem jungen Günter Lamprecht als Automechaniker, ausgestrahlt am 5. Oktober 1972 in der ARD, ist kein Meisterwerk, aber hat jenen erzählerischen Mehrwert, der lange vorhält. „Pas de frontière pour l’inspecteur – Le milieu n’est pas tendre“ (Keine Grenze für den Inspektor – Das Milieu ist nicht zart) hieß der Film in der französischen Fassung. Jetzt will ich auch Van der Valk und die Reichen (Regie: Wolfgang Petersen, 1973) und Van der Valk und die Toten (Marcel Cravenne, 1975) wiedersehen.

Aus eben dieser Zeit stammt jenes Vinyl, das ich – „Get Up and Drive Your Funky Soul!“ – beim Aufräumen im Keller fand: Die Sisters Love mit ihrem Album „Give Me Your Love“. Woah. Harlem Soul, early and at its finest: Vermettya Royster, Lillie Fort, Gwendolyn Berry, Merry Clayton, Jeannie Long. Mit dem Titelsong ist Vermettya Royster bis ins gesetzte Alter aufgetreten. Macht immer noch Gänsehaut, ihr:

I want you so, babe

Can’t even get mad at you

What a thing

You really swing

And I feel so good it’s true.

You’re such a gun

… You do what you have to do …

Alf Mayer macht zusammen mit Anne Kuhlmeyer und Thomas Wörtche die Redaktion von CrimeMag – und hat diesen Jahresrückblick kuratiert. Seine Texte auf CrimeMag und LitMag hier.

Christina Mohr

Christina Mohr

Alben:

Christiane Rösinger: Liebe ohne Leiden

Cherry Glazerr: Apocalipstick

Laurel Halo: Dust

Kelela: Take Me Apart

Xiu Xiu: Forget

Sophia Kennedy: dito

Algiers: The Underside of Power

Bettina Köster: Kolonel Silvertop

Sleaford Mods: English Tapas

Ibeyi: Ash

Songs:

Beth Ditto: Fire

Feist: Pleasure

Blondie: Long Time

Fishbach: Un autre qoi moi

Jesus and Mary Chain: Always Sad

Lorde: Green Lights

Perfume Genius: Slip Away

Lana Del Rey: Lust for Life

Fever Ray: To the Moon and Back

Kendrick Lamar & Rihanna: Loyalty.

Christina Mohr auf MusikMag.

Christopher G. Moore

Christopher G. Moore

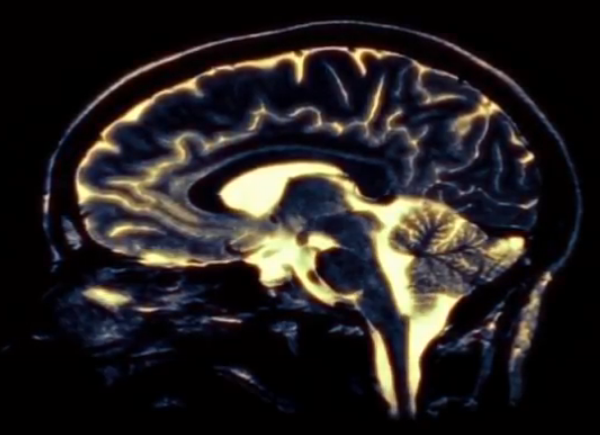

Every year I receive an email asking me to write up my end of the year round up about memorable movies, TV series and books I encounter. This year I was curious and went back to read what I wrote for last year. I fell asleep after the third repeat of the “Everybody Knows” lyric snippet. It looked alien to me. What I wrote. I remembered none of it. It was like observing a piece of your DNA but you don’t remember how it worked or where it went the body. I don’t expect any of you remember it either. Memory is a challenge. For me. And for everyone else.

Most of the time the things we experience we think we won’t ever forget. That moment. That gesture, look, or posture. The reality is we forget almost all of it. The films, the TV, the books, the one’s you’ve written, the one’s you’ve read, the one’s you’ve promised to read but haven’t. All of merges in a blurry fire of aspirations, we remember the heat but not the fuel. We forget with equality of purpose. I’m not going to bore you with the films, TV, and books I saw or read, and now only half remember. Instead I’m going after the juggler—this obsession of remembering what we’ve done over a one-year period. Stretch that to five or ten years and you start to see that memory has some serious bandwidth limitations.

I’ve been thinking about memory. In fact I wrote a memoir under the title Memory Manifesto. I thought it an appropriate title a hint of the 19th century ideal of memory. The fact that ideal is not unlike riding a horse down an expressway ramp and wait to blend into the end of work traffic. I choice to write it about Cambodia for the main reason it is one of the few countries to ever try to destroy the national cultural memory and substitute a new one based on a few half-baked ideals, half understood by Khmer students living and studying in Paris. Genocide was their crude tool to remove from collective memory certain stories about the past. Most of the great literature from Orwell to Borges is about the rearguard action to protect our memories from being poached, coopted or destroyed.

I’ve been thinking about memory. In fact I wrote a memoir under the title Memory Manifesto. I thought it an appropriate title a hint of the 19th century ideal of memory. The fact that ideal is not unlike riding a horse down an expressway ramp and wait to blend into the end of work traffic. I choice to write it about Cambodia for the main reason it is one of the few countries to ever try to destroy the national cultural memory and substitute a new one based on a few half-baked ideals, half understood by Khmer students living and studying in Paris. Genocide was their crude tool to remove from collective memory certain stories about the past. Most of the great literature from Orwell to Borges is about the rearguard action to protect our memories from being poached, coopted or destroyed.

Memories are easily influenced, twisted, bent, shattered. Demolished. Everyone knows.

Memories are like old buildings in a crowded part of an ancient city that somehow against the odds survived but to keep them from collapsing into dust, they need a lot of maintenance and time. It’s about the time. Everyone knows.

Who has time for creating or sharing memories? When I used public transportation in Bangkok, most of the passengers are taking a journey they won’t remember much if anything about the people, the view, or the condition of the train carriage. They are focused on their iPhone with the intensity of a junkie focused on a needle in search for a fresh vein. The hit takes away memory in both cases and delivers a space where none of the moving parts standout and merge into some large configuration only to be consumed by the next cat picture or photo of fresh oysters. Information moves; it is visual and dynamic, and it is addictive.

Most of the passengers don’t read books. In fact that is a highly rare, almost newsworthy event. Reading today is mainly a forced march through a dead paper forest. A few outliers read widely but no one pays any attention to them. When you read a book there is a lot of information to keep straight. But a screen, unlike a book, keeps the text jumping with smiling faces. Most of the information we touch never stands a chance of become a permanent memory. May be we are becoming more Buddha like by letting it go. Or may be are becoming more stupid because no longer can fit all the pieces together and code it in memory. More sadly they no longer see a role for human beings in pattern recognition and assembly. We’ve handed over our memory to machines. Once that exercise is complete, what will it matter what we’ve seen or read in a given year?

Most of the passengers don’t read books. In fact that is a highly rare, almost newsworthy event. Reading today is mainly a forced march through a dead paper forest. A few outliers read widely but no one pays any attention to them. When you read a book there is a lot of information to keep straight. But a screen, unlike a book, keeps the text jumping with smiling faces. Most of the information we touch never stands a chance of become a permanent memory. May be we are becoming more Buddha like by letting it go. Or may be are becoming more stupid because no longer can fit all the pieces together and code it in memory. More sadly they no longer see a role for human beings in pattern recognition and assembly. We’ve handed over our memory to machines. Once that exercise is complete, what will it matter what we’ve seen or read in a given year?

These thoughts I share as some of the lessons to carry forward to 2018. We are entering a future when you have to be sleeping not to be aware there is too much to information to access, to limited resources to access and processed it, and even if you could, we could remember it for long until the next daily  avalanche buried us. You get the heroin rush twelve hours a day until your eyes burn out and you sleep with your phone like you used to fall asleep with a book. Except when you wake up you don’t start to recall what you’d read before you dive into the book, you check a timeline to see what is new. Forget what happened yesterday, last week, last month. Five years ago? Everyone knows that was the end of the dark ages.

avalanche buried us. You get the heroin rush twelve hours a day until your eyes burn out and you sleep with your phone like you used to fall asleep with a book. Except when you wake up you don’t start to recall what you’d read before you dive into the book, you check a timeline to see what is new. Forget what happened yesterday, last week, last month. Five years ago? Everyone knows that was the end of the dark ages.

What is my advice for 2018? Read a book. Hug a book. Fall asleep with a book. Let Orwell, Borges, Camus, Huxley or Saramago whisper a story that you’ll let expand your view of the world and life. Remember this: the pre-iPhone authors are receding from memory faster than galaxies moving away for each other as space expands. As our space increases we find that our memory contracts by the square root of the expansion until we live in empty space. This is a call to fight back. Even if you forget the details of their books in 2019, you stand a chance of remembering how that book made you feel and witness how the world moves around and through you.

Christopher G. Moore who lives in Thailand, is our Asia correspondent. Here his writing on Empathy. His essays on CrimeMag. His website.

Peter Münder

Peter Münder

Die erste Ausstellung über die Extremdenker Brecht und Benjamin

„Was zum Teufel sollte dieser verschwiemelte Exkurs nun wieder bedeuten?“- das war in unserem Benjamin-Uni-Seminar damals wohl die am häufigsten gestellte Frage, die sich eher wie ein alttestamentarischer Fluch anhörte. Egal, ob es um den vom „Hauch der Geschichte“ angewehten angelus novus in den „geschichtsphilosophischen Thesen“ ging, um den „Ursprung des deutschen Trauerspiels“ (als Habilschrift 1925 an der Frankfurter Uni abgelehnt) oder um sein fragmentarisches Passagen-Dauerprojekt : Walter Benjamin (1892-1940) war für uns eher auf Agitprop gepolte 68er damals der oberste Krypto- Meister, der sich zwar mit einigen terminologischen marxistischen Klimmzügen aus dem akademischen Elfenbeinturm befreien wollte, dort aber immer im diffusen Nebel unüberschaubarer Perspektiven stecken blieb. Auch wenn Helmut Salzinger damals den ach so emanzipierten Hasch-Experimentator Benjamin feierte und das akademische Rätselraten um die von Benjamin so enigmatisch bejubelte „Aura“ sich zum interdisziplinären Wunder-Terminus mauserte, blieb mir der Kritiker, Philosoph und Soziologe, der von Adorno offenbar ebenso stark beeinflußt war wie von Horkheimer, Bloch und dann auch von Brecht (1898-1956) doch eher suspekt und unverständlich., weil zwischen zu vielen Ideologien eingeklemmt: Das jüdische Erbe wollte er nicht vergessen, sich gleichzeitig aber auch mit dem Marxismus vertraut machen und liberaldemokratische Tugenden pflegen- wie geht das zusammen?

Wenn die Berliner Akademie der Künste jetzt also die erste Brecht-Benjamin Ausstellung überhaupt (noch bis zum 28. Januar 2018) durchführt, dann ist das natürlich ein besonders spannendes Highlight: Hier werden zum ersten Mal diese beiden so unterschiedlich gestrickten Vordenker zusammen gebracht. Sie hatten sich 1929 in Berlin getroffen, diverse literarische Themen angesprochen und sofort erkannt, dass sie beide von einer Zusammenarbeit profitieren konnten: Der an immer neuen Projekten arbeitende Brecht erkannte im Publizisten Benjamin einen nützlichen Multiplikator seiner Thesen, während Benjamin sich als Mitarbeiter und Interpret des bekannten Dramatikers im deutschsprachigen Kulturbetrieb und im akademischen Umfeld wirkungsvoller durchzusetzen hoffte. Beide waren auch schon bestens verknüpfte Netzwerker- was aber auch bedeutete, dass ihre Beziehungen ziemlich fragil waren und nur selten zu echten Freundschaften führten.

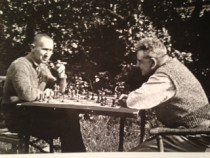

Die Ausstellung liefert eindrucksvolle Einblicke in die Exilzeit der Extremdenker, sie zeigt auch, wie zielstrebig Brecht sofort nach der Machtübernahme der Nazis sich auf eine Übersiedlung im Ausland einstellte was Benjamin erst viel zu spät anvisierte. In sein dänisches Exil Svendborg hatte Brecht 1934 den kontemplativen Benjamin vor allem als Schachpartner eingeladen, weil ihm das Kartenspiel 66, das er regelmäßig mit Helene Weigel wie ein ödes Ritual praktizierte, zu sehr auf den Geist ging. Die Bilder des am Schachbrett sitzenden Extremdenker-Duos liefern eine eindrucksvolle Typologie der unterschiedlichen Charaktere: Der lässig-sportliche Zigarrenraucher Brecht betrachtet den in sich versunkenen, grübelnden Benjamin, der meistens versuchte, seinen spontan-angriffslustigen Gegner mit seiner tückischen Ermattungstaktik auszukontern. Nach Benjamins tragischem Selbstmord in den Pyrenäen hatte Brecht in einem Gedicht geschrieben: „Ermattungstaktik war´s, was dir behagte/ Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten/ Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte/ Lässt sich von unsereinem nicht ermatten“. Das damals in Svendborg benutzte hölzerne Schachbrett wird in der Ausstellung neben den wunderbaren Photos der spielenden Extremdenker gezeigt. Und ein Schach-Computer spielt automatisch die ersten Züge einer damals absolvierten Partie nach.

Affentheater und Krimi-Projekt

Affentheater und Krimi-Projekt

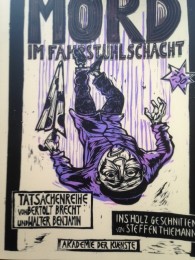

Leben und Werk, biographische Schnittstellen und Gegensätze illustriert die Ausstellung mit Manuskripten, Fotos, Film- und Tondokumenten. Die Kontroversen um Benjamins für die Frankfurter Zeitung verfassten Artikel über Brechts episches Theater werden dokumentiert : Der schon im Satz befindliche Artikel wurde ja vom zuständigen Theater-Kritiker Diebold 1931 als „Affentheater“ abgelehnt und nicht publiziert. Außerdem bietet die Ausstellung auch eine kleine Sensation: Denn der hier ausgestellte , als Graphic Novel von der Akademie veröffentlichte Krimi „Mord im Fahrstuhlschacht“ basiert auf einem von Brecht/Benjamin im Svendborger Exil entworfenen Projekt. Es ist ein 25 Seiten starker, pechschwarzer Linolschnitt des Berliner Autors und Grafikers Steffen Thiemann. Originell ist der Plot: Es geht nicht um einen Millionenraub, sondern um die Erpressung von Firmenvorständen, die es mit ihren Bilanzen nicht so genau nehmen…Damit wird auch noch der Krimi-Kenner Brecht gewürdigt, der in seinem Aufsatz über „Die Popularität des Kriminalromans“ den heute immer noch aktuellen Befund lieferte: „Wir machen unsere Erfahrungen in katastrophaler Form. Wir fühlen schon beim Lesen der Zeitungen, Rechnungen, Entlassungsbriefe usw., daß irgendwer irgendwas gemacht haben muß, damit die offenbare Katastrophe eintrat. Was also hat wer gemacht?“

„Unter Brechts Einfluß treibt Benjamin nur dumme Dinge“ befand Adorno damals in seiner bekannten arroganten Attitüde. Die Ausstellung zeigt jedoch, dass trotz einiger „dummer Dinge“, die von beiden Extremdenkern fabriziert wurden, ihnen die extremen Lebensbedingungen zu Zeiten der braunen Nazi-Pest, während des Krieges und ihrer Exilzeit ihnen auch extrem wichtige Dinge/ Diskurs-Anstöße gelangen, die uns heute noch bewegen und interessieren. Das demonstriert schon die intensive, konfliktreiche Diskussion, die Benjamin mit seinem Kafka-Aufsatz ins Rollen brachte: Immer wieder kam der aufgebrachte Brecht während ihrer gemeinsamen Monate in Svendborg darauf zurück und beschuldigte Benjamin, mit seiner Kafka-Empathie und seinem Essay einen „jüdischen Faschismus“ zu propagieren. Es ist jedenfalls ein weites Feld, das diese grandiose Ausstellung unter vielen Aspekten sehr einfühlsam und intelligent beleuchtet- eben ein wahres Highlight.

Palladio-Villen und Wurm-Wohnwagen auf der Bienale

Mit dem Fahrrad im Oktober am Brento-Kanal entlang zu kurven, um die herrlichen Palladio-Villen aus dem 16. Jahrhundert zu besichtigen und dabei den massentouristischen Venedig-Trubel zu vermeiden- das ließ sich trotz dürftig ausgebauter Radwege auf den vielbefahrenen Landstraßen ganz gut meistern: Ob Villa Foscari (Malcontenta), Villa Pisani, Villa Barbarigo u.a.: Die Renaissance-Grandezza stellte sich als Inkarnation puristischer Ästhetik dar, ohne Protz als Rückbesinnung auf elementare Stilprinzipien, wie Palladio dies ja in seinen vier Bänden über klassische Architektur beschrieben hatte. Dann wollten wir noch einige Highlights der Biennale besichtigen und wagten den Sprung ins Ausstellungsgetümmel. Das bunt zusammengemischte Potpourri, das da auf uns einstürmte, überforderte mich ziemlich und führte nebenbei auch zu extremen Gemütsschwankungen (zwischen Frust, Furor und rarer Euphorie): Faust im gläsernen deutschen Pavillon mutete an wie die Kampfhund-Dressur bei Blackwater: Wärter in Glaskäfigen hatten scharfe vierbeinige Dobermann-Killer an der Leine, die Besucher wanderten verstört und ziellos in großen Pulks herum, um überhaupt so etwas wie einen Plot (wo steckt Mephisto?) oder Dialoge mitzubekommen, was einfach nur lächerlich war, weil diese Performance offenbar nur verängstigte Hundefreunde bedienen und anspruchsvolle Zuschauer auf Teufel komm raus provozieren sollte. Das klappte bei mir auch schon nach wenigen Minuten, als ich diesen aberwitzigen Spuk hinter mir ließ und in die benachbarten japanischen, kanadischen oder ungarischen Pavillons huschen konnte. Die Ungarn hatten ihren gesamten Pavillon mit oszillierenden Neonröhren vollgestopft ,deren flimmernde Botschaft „Peace on Earth“ verkündete. Wenn das Medium laut Marshal MacLuhan die Message war, dann müsste das ja eigentlich bedeuten: Wir gucken alle in die Röhre- oder? Die Skandinavier boten Comic-Filme an, die Polen präsentierten schöne, nachdenklich stimmende Großfotos junger Archivbesucher, die in alten Folianten mit Zeitungen aus den 1930er Jahren blätterten. Die Flut der Impressionen war so gigantisch und überwältigend, dass man erst während etlicher Pausen diese Eindrücke bewältigen konnte. Das Highlight lieferte dann der österreichische Spezialist für künstlerische Überraschungseffekte und Grotesk-Humor Erwin Wurm: Er hatte im österreichischen Pavillon einen beigefarbenen Wohnwagen aufgebaut, der an mehreren Wänden große Löcher hatte, durch die Besucher Arme, Kopf oder sogar den Hintern nach außen strecken konnte. Als ich diesen herrlichen Ulk vor dem Wohnwagen bewunderte und mir jemand durch ein kreisrundes Loch die Hand entgegenstreckte, drückte ich sie natürlich heftig- das Lachen von innen war mindestens so laut und befreiend wie mein eigenes. Kurz darauf hatte sich tatsächlich noch ein Kunstfreund seine Hosen runter gerissen und eine Pobacke nach draußen gehalten, was ihm einen Klaps eines Zuschauers auf der nackten Haut bescherte. Es war jedenfalls ein ulkiger Befreiungsschlag, der den bierernsten Pseudo-Künstlern zeigte, wie ein phantasievoller Umgang mit Objekten auch humoristisch gestaltet werden kann. Wurm hatte das ja schon oft mit seinen „Fat Sculptures“ demonstriert- also mit aufgeblasenen, verfetteten Autos oder Einfamilienhäusern. Humor als Waffe möchte er instrumentalisieren, um Alltagsperspektiven zu durchbrechen und ungewöhnliche Sichtweisen anzubieten. Was er selbst auch 2008 mit einem „Selbstporträt als Essiggurkerl“ demonstrierte. Für mich war sein durchlöcherte Wohnwagen zwischen all diesen monströsen prätentiösen Pseudo-Objekten jedenfalls ein befreiendes kleines Happening. Endlich mal jemand, der betuliche Kalenderweisheiten in Frage stellte und nicht mehr fragte: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Sondern: „Es ist Kunst und rollt gleich weg!“

Peter Münder bei CrimeMag.

Marcus Müntefering

Marcus Müntefering

Hamburg brennt (ein bisschen)

Vor allen Romanen, Serien und Filmen, vor den tollen Reisen sogar, kommen mir immer wieder die Bilder von Anfang Juli in den Kopf, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke. Der G20 in Hamburg, unmittelbar vor meiner Haustür in St. Pauli, hat mich verstört und verändert. Fünf Tage Hubschrauber überm Kopf, fünf Tage im eigenen Viertel von fremden Polizisten gegängelt werden. Und das alles für eine misslungene Übung in Sachen Polizeistaat – und den Schutz einer Veranstaltung, die sich erwartungsgemäß als komplett überflüssig erwiesen hat. Was passiert, wenn die Politik die Macht abgibt an die Polizei – die Fehler und die Verfehlungen, die Beschwörungen vorher und die Lügen hinterher, die Art und Weise, wie auch der Sprache Gewalt angetan wurde. Das alles tut weh – und wäre bestimmt auch guter Stoff für einen Kriminalroman. Mit der Autorin (und Nachbarin und Freundin) Simone Buchholz habe ich über ein ausführliches Interview geführt über these demon days, das zunächst in gekürzter Fassung bei Spiegel Online erscheinen ist, das ihr aber hier im Crimemag in der Langfassung lesen könnt (http://culturmag.de/crimemag/interview-marcus-muentefering-spricht-mit-simone-buchholz/102454). Spannend war es, um zur Literatur zu kommen, parallel die endlich erschienene (aber leider schwache) deutsche Übersetzung von George Pelecanos’ Meisterwerk „Hard Revolution“ zu lesen. Anhand der Unruhen in Washington 1968 zeigt Pelecanos, was wirklich ein Riot ist. Denn seien wir ehrlich – so viel ist in Hamburg nicht passiert (auch wenn es in den Medien anders aussah).

Krimi-Reisen: Inverness und Marseille: Anfang des Jahres war ich mit den Kollegen Sylvia Staude und Tobias Gohlis im hohen Norden Schottland, wo wir drei fantastische Tage mit Graeme Macrae Burnet, der Neuentdeckung des Jahres 2017, verbracht haben, auf den Spuren der Schauplätze seiner Fake-Doku-Fiction „Mein blutiges Projekt“, die ebenso wie sein Erstling „Das Verschwinden der Adèle Bedeau“ im kleinen Europa Verlag erschienen ist.

Weiterer Reise-Höhepunkt: ein Kurztrip nach Marseille, auf den Spuren von Jean-Claude Izzo. Sein alter Lieblingsladen „Chez Fonfon“ existiert noch und ist wirklich old-school-toll. Aber: 50 Euro für eine Bouillabaisse ist ein echt steiler Kurs, auch wenn sie extrem lecker war. Neben Izzo sei hiermit auch das Sachbuch „Marseille – Die Erschaffung des Monsters“ empfohlen, das dieses Jahr bei Hanser erschienen ist. Der Journalist Philippe Pujol erzählt detailreich, was seit Izzos Zeiten in Marseille schief gelaufen ist und wie die Kriminalität aus der Hafengegend verlagert wurde, um mächtige Profite zu machen.

Eine neue deutsche Stimme: Eine echte Entdeckung 2017: Sven Heuchert und sein Romandebüt „Dunkels Gesetz“, ein brillanter deutscher Country Noir, gerade weil er genau das nicht schreiben wollte und statt US-Vorbilder zu kopieren seinen eigenen Sound gefunden hat. Hier gehörtmein Dank Frank Nowatzki von Pulp Master, der mich nachdrücklich auf dieses Buch aufmerksam machte, lange bevor der (verdiente) Hype begann. Apropos Frank: Mit Tom Franklin hat er ein echtes Schwergewicht in sein Programm aufgenommen – „Smonk“ ist gerade erscheinen, ein absolut durchgeknallter Southern, als hätten Corman McCarthy und Groucho Marx ein gemeinsames Buch geträumt. Kommendes Jahr folgt mit „Crooked Letter, Crooked Letter“ ein Kriminalroman, der demnächst sogar zum Abi-Wissen in Baden-Württemberg gehört!

Duo mit 6 Fäusten: Nicht zuletzt gehörten die Krimi-Abende, die ich zusammen mit Simone Buchholz in der Hamburger Bar-Institution 439 unter dem irgendwie seltsamen Titel „Trio mit 4 Fäusten“ veranstalte, zu den großen Highlights 2017: Weil der Laden immer rappelvoll ist, gestritten, gelacht, geraucht und getrunken wird, als ob man am nächsten Tag nicht ins Büro müsste. Und natürlich weil wir tolle Gäste haben. In diesem Jahr waren das bislang die Krimischriftsteller Friedrich Ani und Till Raether, Drehbuchautorin Katja Kittendorf, Autor und Aktivist Nils Boeing und Kritikerin Kirsten Reimers, denen mein tiefster Dank gehört. Ich freue mich schon auf das erste Trio 2018, am 28. Februar – alle Crimemag-Leser sind herzlich dazu eingeladen.

Duo mit 6 Fäusten: Nicht zuletzt gehörten die Krimi-Abende, die ich zusammen mit Simone Buchholz in der Hamburger Bar-Institution 439 unter dem irgendwie seltsamen Titel „Trio mit 4 Fäusten“ veranstalte, zu den großen Highlights 2017: Weil der Laden immer rappelvoll ist, gestritten, gelacht, geraucht und getrunken wird, als ob man am nächsten Tag nicht ins Büro müsste. Und natürlich weil wir tolle Gäste haben. In diesem Jahr waren das bislang die Krimischriftsteller Friedrich Ani und Till Raether, Drehbuchautorin Katja Kittendorf, Autor und Aktivist Nils Boeing und Kritikerin Kirsten Reimers, denen mein tiefster Dank gehört. Ich freue mich schon auf das erste Trio 2018, am 28. Februar – alle Crimemag-Leser sind herzlich dazu eingeladen.

Marcus Müntefering stellt für CrimeMag seine „Bloody Questions“ an internationale Autoren, 26 mittlerweile an der Zahl. Hier seine Präsenz auf CrimeMag.