Blutrünstige Königsmörder, karrieregeile Egomanen, verrückte Populisten

Blutrünstige Königsmörder, karrieregeile Egomanen, verrückte Populisten

Crazy and Cruel: Shakespeares Schurken und der tolldreiste amerikanische Trumpokrat – Peter Münder schon vorab über Stephen Greenblatts wichtiges Buch „Tyrant“, das übersetzt im September erscheint.

Der amerikanische Shakespeare-Experte Stephen Greenblatt („Will in the World“) geht in seiner neuesten Studie „Tyrant“ der Frage nach, die schon Shakespeare über Jahrzehnte beschäftigte: Wie ist es möglich, dass sich die Bevölkerung eines ganzen Landes einem unberechenbaren Tyrannen unterwirft? Nach der Wahl eines egomanischen, paranoiden US- Immobilien-Tycoons zum Präsidenten, die seine schlimmsten Befürchtungen übertraf, will der Harvard-Professor nun in „Tyrant“ ausloten, inwiefern die Psychogramme der bekanntesten Shakespeare-Schurken Richard III., Macbeth, Cäsar, König Lear, Leontes, Coriolan u.a. Ähnlichkeiten aufweisen: Wie sieht das Profil eines „Aspiring Tyrant“ (ehrgeizigen Usurpators) aus? Die unersättliche Gier der Herrscher nach Popularität bei den wankelmütigen Massen hatte Shakespeare bereits mehrfach aufgezeigt; Greenblatt untersucht nun den Knackpunkt, an dem die Massen der Rhetorik eines Rattenfängers auf den Leim gehen, zum Umsturz bereit sind und einen Tyrannenmord akzeptieren. Faszinierend ist Greenblatts souverän vermittelte Systemkritik am elisabethanischen Herrschaftsapparat, der trotz eines dichten Informations-und Spitzel-Netzes nur Kaffeesatzleserei betrieb und nie über den Tag hinaus planen oder gegnerische Intrigen antizipieren konnte. Angesichts heutiger globaler disruptiver Entwicklungen liefert „Tyrant“ aktuelle, verblüffende Einsichten. – Von Peter Münder.

Genau zweitausend Lügen wies die „Washington Post“ Präsident Trump kurz vor seinem einjährigen Dienstjubiläum nach. Ein solch dreist-skandalöses Verhalten hatte bis dahin noch keiner seiner Vorgänger im Repertoire gehabt. Noch ein Rekord im Trump-Kontext: Alle erstplatzierten Sachbuch-Bestseller dieses Jahres setzten sich mit Donald Trump auseinander- von Michael Wolffs „Fire and Fury“ ( über 2 Millionen Exemplare verkauft) bis hin zur Psycho-Diagnose „The Dangerous Case of Donald Trump“ von Bandy Lee, „On Tyranny“ von Timothy Snyder und „Trumpocacy: The Corruption of the American Republic“ von David Frum. Inzwischen hat auch Ex-FBI-Direktor James Comey mit seiner Trump-Abrechnung „A Higher Loyalty“ über 600 000 Exemplare verkauft.

Und plötzlich stand nach der Trump-Wahl auch Shakespeares Attentatsdrama „Julius Caesar“ ganz oben auf den Theaterspielplänen; das Stück wurde an den meisten Bühnen zwischen Boston und San Francisco gespielt. Die Reaktionen der amerikanischen Zuschauer zeigten deutlich, wie aufgeheizt die Stimmung wird, wenn Text, Kostümierung oder Blondschopf-Frisur direkt auf Trump bezogen sind. Oft wird das als kritisch-ätzende Kritik interpretiert und führt zur extremen Polarisierung: Offenbar halten viele Trump-Anhänger William Shakespeare für einen Terroristen, der auf einer obskuren europäischen Insel Gebrauchsanleitungen für Attentäter fabriziert. Aber immerhin könnten Trump-Fans behaupten, ihr Twitter-Meister „made American Publishers great again“.

Und plötzlich stand nach der Trump-Wahl auch Shakespeares Attentatsdrama „Julius Caesar“ ganz oben auf den Theaterspielplänen; das Stück wurde an den meisten Bühnen zwischen Boston und San Francisco gespielt. Die Reaktionen der amerikanischen Zuschauer zeigten deutlich, wie aufgeheizt die Stimmung wird, wenn Text, Kostümierung oder Blondschopf-Frisur direkt auf Trump bezogen sind. Oft wird das als kritisch-ätzende Kritik interpretiert und führt zur extremen Polarisierung: Offenbar halten viele Trump-Anhänger William Shakespeare für einen Terroristen, der auf einer obskuren europäischen Insel Gebrauchsanleitungen für Attentäter fabriziert. Aber immerhin könnten Trump-Fans behaupten, ihr Twitter-Meister „made American Publishers great again“.

Vor der Trump-Wahl 2016 hatte Shakespeare-Biograph Stephen Greenblatt in einem Beitrag für die „New York Times“ mit scharfem analytischem Blick für das Umfeld von autokratischen Usurpatoren die Machtübernahme von Donald Trump mit der von Richard III. verglichen, um strukturelle Analogien herauszuarbeiten. So ähnlich wären sicher auch Soziologen oder Anthropologen wie Roland Barthes oder Claude Levi Strauss vorgegangen. Denn trifft das auf Richard III. zugeschnittene Greenblatt-Zitat mit biographisch-schichtspezifischen Eckdaten und eingeblendetem Psychogramm nicht auf beide Schurken zu? Und nicht nur auf den buckligen englischen „aspiring Tyrant“?

Laut Greenblatt macht nämlich dies den typischen „aspiring Tyrant“ aus:

„Eine grenzenlose Selbstverliebtheit, das Brechen aller geltenden Gesetze, das Auskosten sadistischer Exzesse, die Sucht, andere zu beherrschen. Er ist pathologisch narzistisch und extrem arrogant. Sein Sinn dafür, zu allem berechtigt zu sein, ist grotesk, denn er glaubt, er kann einfach alles machen, was er will. Er liebt es, Befehle im bellenden Kommandoton zu verbreiten und seine ‚Underlings‘ beim beflissenen Ausführen dieser Befehle zu beobachten. Er erwartet absolute Loyalität, ist jedoch unfähig, sich dankbar zu zeigen. Die Gefühle anderer sind für ihn völlig unwichtig. Er hat keinen natürlichen Stil, keinen Sinn für Anstand oder Empathie“. (Greenblatt/Tyrant, S.53 Übersetzung PM)

Aber ohne seine Steigbügelhalter, Informanten und geschickte Agitatoren würde der „aspiring Tyrant“ (Greenblatt) nicht so erfolgreich seine Machtübernahme vorbereiten und durchführen können. Typen wie der um 1450 in Kent lebende und zum Aufstand der hungernden Bevölkerung hetzende arbeitslose Jack Cade, der mit seiner Rebellion beinah den Sturz des Regimes von Henry VI. (Vgl. 2/Henry VI) erreichte, waren die idealen, typischen „rabble-rouser“, die für disruptive Stimmungen sorgen und eine Revolte anzetteln konnten. Wie Greenblatt erläutert, hatte der machtgeile Duke of York den rhetorisch versierten Jack Cade heimlich angeheuert und großzügig dessen Kampagnen und seine aberwitzigen Hetzparolen („Kill all lawyers!“) unterstützt. Greenblatt muss es nicht explizit ausführen, aber der Vergleich zum US-Spin Doctor und ehemaligen Trump-Propagandisten Steve Bannon („Breitbart“) liegt auf der Hand. Greenblatt kann auch souverän über Zeitsprünge und Anachronismen bei Shakespeare hinwegsehen: Der große Barde war eben kein Erbsenzähler, sondern eher eine Art Vorreiter eines dialektischen elisabethanischen Strukturalismus. Ihn interessierten typische Verhaltensmuster, Zeitströmungen, neue Entwicklungen. Er mußte die „Tyrant“-Thematik vorsichtig angehen, auf andere Zeit-Epochen und andere Länder beziehen und jede regimekritische Anspielung gegenüber Elisabeth I. vermeiden, um einer Todesstrafe zu entgehen. Und der in mittleren Jahren ganz gut situierte Dramatiker, der in schlechten Zeiten selbst reichlich Getreide gehortet hatte, um von der nächsten Teuerungsrate zu profitieren, wollte sich wohl auch mit einer riskanten Gratwanderung zwischen Sympathie für hungrige Landarbeiter und höhnischer Kritik am plump-populistischen Systemkritiker Jack Cade keine unnötige Blöße geben. Zur Blütezeit des Globe Theatre gab es immer wieder Versuche des Zensors und der Regierung, das Theater wegen regimefeindlicher Hetze und Hochverrats zu schließen. Andere Dramatiker wie Ben Jonson landeten im Gefängnis, Thomas Kyd starb nach längerer Folter, Christopher Marlowe wurde wegen vermeintlicher katholischer Umtriebe von Geheimagenten der Queen ermordet.

Cäsar und die Attentats-Sponsoren

Cäsar und die Attentats-Sponsoren

Shakespeares langer Schatten, Julius Caesars immenses Interpretations-Potential: Orson Welles hatte vor Beginn des 2. Weltkriegs eine „Julius Caesar“-Inszenierung mit einer Mussolini-Figur produziert, die als antifaschistische Agitprop-Aufführung Wirkung entfalten sollte, die Royal Shakespeare Company hatte „Julius Caesar“ in einer afrikanischen Diktatur angesiedelt, in der Bürgerkrieg, grassierende Korruption und Despoten-Willkür ein apokalyptisches Horror-Szenario ergaben. Und vor sechs Jahren, so berichtete die New York Times, gab es in Minneapolis eine „Julius Caesar“-Inszenierung mit einem frei nach Obama modellierten Cäsar, der von Rechtsextremen massakriert wurde. Shakespeares fragile, differenziert ausbalancierte Haltung war trotz der beschriebenen Brutalitäten immer darauf ausgerichtet, diese Gewalt als aberwitzigen Negativ-Faktor vorzuführen – denn die Versuche, mit brutaler Gewalt ein Despoten-Regime zu beseitigen, führen zu noch schlimmeren, brutalen Exzessen. Was wohl in „Julius Caesar“ am eindrucksvollsten gezeigt wird – für simplizistische Kalenderweisheiten kann man jedenfalls kein einziges Shakespeare-Drama instrumentalisieren. Aber für Trump-Anhänger und Fox News-Fans bedeutet Differenzierung oder kritisches Analysieren wohl immer noch so viel wie schwachköpfige Nachgiebigkeit.

Als im letzten Sommer Shakespeares „ Julius Caesar“ im New Yorker Delacorte Theater im Central Park (Regie Oskar Eustis) aufgeführt wurde, sahen sich die Zuschauer mit einem römischen Staatsmann und Feldherrn im Business-Outfit konfrontiert, dessen üppiger Blondschopf ebenso übertrieben trumpy anmutete wie sein roter Schlips und die hektisch-aggressiven Gestikulationen. Seine Gemahlin Calphurnia sprach übrigens mit einem unüberhörbaren slowenischen Akzent. Hinter dem römischen Cäsaren verbarg sich der überlebensgroße Präsident T, der es genoß, vom begeisterten Volk bejubelt zu werden und mit geheuchelter Bescheidenheit die ihm  angebotene Krone abzulehnen. Der dramatische, extrem kontroverse Climax war für einige fast hysterisch reagierende, erregte Zuschauer schließlich das von Brutus und Cassius vollzogene Attentat auf den ehrgeizigen Cäsar, dem ja von einigen Tribunen die Krone angeboten wurde, was das Volk zu ekstatischem Jubelgebrüll aufgeputscht hatte. Der eitle, machthungrige und im Begeisterungstaumel der Menge badende Blondschopf lag nach mehreren gnadenlosen Messerstichen plötzlich in einer beeindruckenden Blutlache am Boden: „Das war einfach widerlich und schockierend“, beschwerte sich eine Trump-Anhängerin hinterher in einem Radio-Interview und setzte damit eine Kampagne gegen die Aufführungsreihe „Shakespeare in the Park“ in Gang, die bei Fox-TV, Breitbart und anderen Trump-affinen Medien auf breite Zustimmung stießen. Nachdem Trump Junior sich daraufhin auf Twitter empört erkundigte, welche Sponsoren dieses Attentats-Spektakel unterstützten – waren etwa auch Steuergelder verschwendet worden? – stellten die Sponsoren Delta Airlines und Bank of America ihre finanzielle Unterstützung für „Shakespeare in the Park“ ein. Die Unruhestifter und Polarisierungsfanatiker aus dem Trump-Lager hatten zwar für großen Medienwirbel gesorgt, sie konnten dieses Public Theater-Project jedoch keineswegs zu Fall bringen. Die New York Times unterstützt es weiterhin zusammen mit anderen Sponsoren. Der Dramatiker Tony Kushner versuchte übrigens, unverbesserliche Einfaltspinsel der „Cranky Right Wing“ -Fraktion auf differenzierte Perspektiven hinzuweisen, als er die empörten „Cäsar“-Kritiker darauf aufmerksam machte, dass „Julius Caesar“ eben ein verstörendes Stück sei und jede Caesar-Inszenierung, die diesen Effekt nicht habe, einfach nur mißlungen sei.

angebotene Krone abzulehnen. Der dramatische, extrem kontroverse Climax war für einige fast hysterisch reagierende, erregte Zuschauer schließlich das von Brutus und Cassius vollzogene Attentat auf den ehrgeizigen Cäsar, dem ja von einigen Tribunen die Krone angeboten wurde, was das Volk zu ekstatischem Jubelgebrüll aufgeputscht hatte. Der eitle, machthungrige und im Begeisterungstaumel der Menge badende Blondschopf lag nach mehreren gnadenlosen Messerstichen plötzlich in einer beeindruckenden Blutlache am Boden: „Das war einfach widerlich und schockierend“, beschwerte sich eine Trump-Anhängerin hinterher in einem Radio-Interview und setzte damit eine Kampagne gegen die Aufführungsreihe „Shakespeare in the Park“ in Gang, die bei Fox-TV, Breitbart und anderen Trump-affinen Medien auf breite Zustimmung stießen. Nachdem Trump Junior sich daraufhin auf Twitter empört erkundigte, welche Sponsoren dieses Attentats-Spektakel unterstützten – waren etwa auch Steuergelder verschwendet worden? – stellten die Sponsoren Delta Airlines und Bank of America ihre finanzielle Unterstützung für „Shakespeare in the Park“ ein. Die Unruhestifter und Polarisierungsfanatiker aus dem Trump-Lager hatten zwar für großen Medienwirbel gesorgt, sie konnten dieses Public Theater-Project jedoch keineswegs zu Fall bringen. Die New York Times unterstützt es weiterhin zusammen mit anderen Sponsoren. Der Dramatiker Tony Kushner versuchte übrigens, unverbesserliche Einfaltspinsel der „Cranky Right Wing“ -Fraktion auf differenzierte Perspektiven hinzuweisen, als er die empörten „Cäsar“-Kritiker darauf aufmerksam machte, dass „Julius Caesar“ eben ein verstörendes Stück sei und jede Caesar-Inszenierung, die diesen Effekt nicht habe, einfach nur mißlungen sei.

Das Wertsystem als monströser Schwindel

Das Wertsystem als monströser Schwindel

Wenn Stephen Greenblatt sich mit Shakespeares bekannten Schurken Richard III., oder MacBeth beschäftigt, den egomanisch-eitlen Feldherrn und Pöbelhasser Coriolan als faschistoiden Eroberer kennzeichnet oder das Verhalten der jubelnden Cäsar-Fans beschreibt, die den Imperator Maximus am liebsten auf dem Königsthron sehen würden, dann will er im historischen Kontext nachweisen, wer von den Machthabern sich mit Agitatoren und Polit-Fixern umgab, die einen geplanten Putschversuch zu inszenieren halfen. Ihm geht es – wie damals schon Shakespeare – um die Stabiliserung des Systems: Wer hilft dem Establishment bei der Machtausübung, welcher „Rabble Rouser“ und Umstürzler wird nach dem Regimewechsel wird nach dem Coup beseitigt? Greenblatt zieht also keine plumpen Vergleiche zwischen elisabethanischen Tyrants und Donald Trump, sondern er kapriziert sich auf den Shakespeare-Kosmos, in dem er eine zwar fragile, aber verheißungsvolle delikate Balance ausmacht: Einerseits basierte das Wertsystem damals auf einem schon von Thomas More mit ätzender Kritik bedachten „monströsem Schwindel“, der reaktionäre Binsenweisheiten, göttliche Gnade und Beistand für die Topleute des Establishments bemühte, was Thomas More in seinem knackigen Fazit in „Utopia“ als „Verschwörung der Reichen“ bezeichnete. Andererseits glaubte Shakespeare, dass die „cruel and crazy Tyrants“ mit ihren Versuchen, Schrecken und Gewalt zu verbreiten, unweigerlich scheitern würden. Nicht nur, weil diese Schurken keine administrative Kompetenz oder überhaupt eine Ahnung hätten, wie konstruktiver Wandel realisiert werden könnte. Sondern vor allem, weil brutale Putschversuche und Umstürze den status quo nur verlängern und verschlimmern würden und das Volk letztlich doch zu einem humanitären Geist zurückfinde. Dazu Greenblatt: „Shakespeare hat die Leute nie aus den Augen verloren, die stumm blieben, wenn sie aufgefordert waren, den Herrscher zu bejubeln. Er vergaß auch nicht den Diener, der seinen Herrn davon abhalten wollte, einen Gefangenen zu foltern oder den hungrigen Bürger, der mehr ökonomische Gerechtigkeit verlangte“. (Übersetzung PM)

Sehr aktuell ist auch seine Kritik am aufgeblähten Informations- und Spitzelsystem zur Zeit Elisabeth I.: „Shakespeare understood something that in our own time is revealed when a major event – the fall of the Soviet Union, the collapse of the housing market, a startling election result-manages to throw a garish light on an unnerving fact: even those at the center of the innermost circles of power very often have no idea what is about to happen. Notwithstanding their desks piled high with calculations and estimates, their costly network of spies, their armies of well-paid experts, they remain almost completely in the dark“.

Den Meister anrüchiger Deals, der sich selbst mit einem goldenen T über seinen Hotels und Golf-Hotels verewigt sehen möchte, erwähnt Greenblatt nur kurz in seinem Nachwort. Schon während des Wahlkampfes 2016 hatte er schlimme Befürchtungen über die Lage der Nation geäußert, die dann von den weiteren Entwicklungen noch mit beängstigenden Episoden übertroffen wurden. Seine Freunde hatten ihm nach der Trump-Wahl dazu geraten, nicht nur zu jammern, sondern etwas zu schreiben über „Shakespeare´s uncanny relevance to the political world in which we now find ourselves“. Diese Diskusion hatte Stephen Greenblatt schließlich mit seinem Buch und dem trockenen Kommentar beendet: „And so I have“.

„Tyrant“ ist ein großartiger, erhellender Band, der Shakespeare als großen Aufklärer ernst nimmt und den Leser beim Eintauchen in die elisabethanische Welt locker und souverän an die Hand nimmt.

Stephen Greenblatt: Tyrant. Shakespeare on Politics. Norton & Company, New York 2018, 212 Seiten.

Deutsches Erscheinen geplant für 17. September 2018: Der Tyrann. Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert. Siedler Verlag.

Ders:: Will in the World. How Shakespeare became Shakespeare. New York 2004, 430 S.

Webseite von Stephen Greenblatt. Seine Publikationen.

Reading ahead mit CrimeMag:

(16) Stephen Greenblatt: Tyrant

(15) John Harvey: Body & Soul

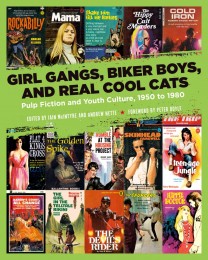

(14) Iain McIntyre and Andrew Nette: Girl Gangs, Biker Boys and Real Cool Cats: Pulp Fiction and Youth Culture, 1950-1980

(13) The Illustrated Ross Macdonald Archives

(13) The Illustrated Ross Macdonald Archives

(12) Peter Blauner: Proving Ground

(11) Mike Ripley: Kiss Kiss Bang Bang

(10) Stephen Hunter: G-Man

(9) James Ellroys Fotoband: LAPD ’53

(8) Richard Price: The Whites

(7) Dominique Manotti: Noir

(6) Chuck Logan: Falling Angel

(5) Tod Goldberg: Gangsterland

(4) Gerald Seymour – ein Porträt

(3) Donald E. Westlake: The Getaway-Car

(2) Garry Disher: Bitter Wash Road

(1) Lee Child: Personal

Sowie:

Liebe und Terror im Goldenen Zeitalter der Flugzeugentführungen – Brendan I. Koerner: The Skies belong to Us (2013)

Kem Nunn: Chance (2013)

R. J. Ellory: A Quiet Belief in Angels (2012)

Lee Child: Jack Reacher’s Rules (2012)

Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)