Heute wird man sich fragen: Wer hat denn Schuld, wenn es zu einem Poeten kommt – und was ist das überhaupt: ein Dichter?

In erster Linie (ich schreibe allerdings linienfrei) ist immer das Land verantwortlich. Ein Dichter ohne ‘Heimat’, sei sie real faßbar oder nur das Ideal einer inspirierenden Bucht, ist undenkbar.

Das Zweite ist der Verlust – durchaus schwieriger zu fassen als das Land, das man ja auch verloren haben muß, um es betrachten zu können.

Das Wichtigste aber (und deshalb an dritter Stelle genannt) sind die ‘traumhaften Begebenheiten’, die dem Dichter erscheinen. Eben: er denkt sie sich nicht aus. Sie sind ein jenseitiges Gespinst seiner Wahrnehmung.

Jedes Dichten ist erinnern, also: finden (auffinden, wiederfinden). Wie wenig ist das wert, wenn man keine Sprache hat! Diese Sprache muß sich von jedem Vorwurf der Sprachkonvention freimachen, die ja nur zum beschreiben anhält. Nicht beschreiben sondern verdichten. In der eigenen Sprache sprechen, die wir nur in unseren Träumen lernen.

Der Dichter ist ein Forscher – im Grunde der höchste Wissenschaftler. Das wenigste, das er tut, unternimmt er mit der Sprache, nein, ich glaube, die meiste Zeit plagt er sich mit Schlaflosigkeit herum. Auch bei Tage.

Er sucht sich Gefährten – in der Regel sind sie alle tot. Wo er auch hingeht, wird ihm ein Hauch des Unheils folgen. Andere mag das faszinieren oder abstoßen – unbeeindruckt bleiben nur die dumpfen Naturen.

Kehren wir zurück zum Land.

‘Mondbeglänzte Zaubernacht’ nannte Ludwig Tieck seine Wahrnehmung des Fichtelgebirges. Vielleicht ist es das Wasser, vielleicht sind es die Mineralien (wie Göthe behauptet), vielleicht ist es die Form des Hufeisens – oder es ist alles zusammen, was diesen Mittelpunkt des europäischen Kontinents so magisch erscheinen läßt.

Ich möchte die Menschen fragen, ob sie das überhaupt wissen – oder ob es nur eine Information unter Dichtern ist.

Sonntag, 30. Januar 2011

Making of a Poet / 1

Noch 5 Tage bis zum Wiedereintritt.

Es ist nahezu acht Jahre her, da stand ich eines Sonntagmorgen im August früh um fünf im Blumengarten der Familie Purucker. Er schien unverändert wie vor 30 Jahren. Überhaupt schien sich das schlafende Dorf kaum vom Fleck gerührt zu haben. Ich besuchte in einer damals sehr schnellen Abfolge auch den Wendenhammer und den Badeweiher, den ich gerade in meinem Symbalousa thematisiere. Eine ähnlich schnelle Abfolge wie im Buch selbst, wenn ich Zeiten von seinem Satz zum nächsten überbrücke. Der Eindruck, damals, nach ebenfalls vielen Jahren an den Originalschauplätzen meiner Dichtung zu stehen, war überwältigend – und nicht auszuhalten. Meine damalige Begleiterin bekam es mit der Angst. Zu mysteriös schien ihr das ganze. Verändert sich nichts – und sei es nur das Gefühl, es habe sich nichts verändert – reist man schneller in die Vergangenheit. Leolina, die nächste Woche mit mir unterwegs sein wird, wo – wie ich es zu nennen pflege – das GESPENSTERN begann, veranschlagte die Zeitschleife auf die Höhe von Bayreuth. Da sind wir noch nicht im Hufeisenland (wir fahren aber von Weiden ein). Der Anlaß ist der Geburtstag meines um drei Jahre jüngeren Bruders, sowie das Begehren, der Mutter ein Grab zu geben. Warum es nie dazu kam, ist eine Geschichte, die wie viele Puzzleteile noch zu erörtern sein wird. Unsere Rastlosigkeit ist ein Ergebnis vieler Ereignisse, die ich – auch in meinem Werk – noch nicht schlüssig gebunden habe. Recherchiert man für ein Buch, bewegt man sich gewöhnlich in die Fremde hinein, dorthin, wo man etwas nicht kennt, um aufzusaugen, was sich dann im günstigsten Fall in Poesie niederschlagen wird.

THE MAKING OF A POET

Ich bin daran beteiligt, den Spuren eines Dichters zu folgen, der ich selbst bin. Daß ich auch einer Schwester begegnen werde, die ich nie kannte – und die aus zweiter Ehe unseres Vaters stammt, ist dann nicht weniger ein Ereignis wie überhaupt in meinem “heiligen Land” zu gastieren. Heilig, freilich, für Romantiker. Ob ich zu dir nach Hause, mein lieber Jean Paul komme, weiß ich nicht zu sagen. Für viele Plätze und Artefakte wird wohl in diesem Winter nicht mehr die Zeit bleiben. Da werden wir auf den Sommer warten müssen.

Es ist nahezu acht Jahre her, da stand ich eines Sonntagmorgen im August früh um fünf im Blumengarten der Familie Purucker. Er schien unverändert wie vor 30 Jahren. Überhaupt schien sich das schlafende Dorf kaum vom Fleck gerührt zu haben. Ich besuchte in einer damals sehr schnellen Abfolge auch den Wendenhammer und den Badeweiher, den ich gerade in meinem Symbalousa thematisiere. Eine ähnlich schnelle Abfolge wie im Buch selbst, wenn ich Zeiten von seinem Satz zum nächsten überbrücke. Der Eindruck, damals, nach ebenfalls vielen Jahren an den Originalschauplätzen meiner Dichtung zu stehen, war überwältigend – und nicht auszuhalten. Meine damalige Begleiterin bekam es mit der Angst. Zu mysteriös schien ihr das ganze. Verändert sich nichts – und sei es nur das Gefühl, es habe sich nichts verändert – reist man schneller in die Vergangenheit. Leolina, die nächste Woche mit mir unterwegs sein wird, wo – wie ich es zu nennen pflege – das GESPENSTERN begann, veranschlagte die Zeitschleife auf die Höhe von Bayreuth. Da sind wir noch nicht im Hufeisenland (wir fahren aber von Weiden ein). Der Anlaß ist der Geburtstag meines um drei Jahre jüngeren Bruders, sowie das Begehren, der Mutter ein Grab zu geben. Warum es nie dazu kam, ist eine Geschichte, die wie viele Puzzleteile noch zu erörtern sein wird. Unsere Rastlosigkeit ist ein Ergebnis vieler Ereignisse, die ich – auch in meinem Werk – noch nicht schlüssig gebunden habe. Recherchiert man für ein Buch, bewegt man sich gewöhnlich in die Fremde hinein, dorthin, wo man etwas nicht kennt, um aufzusaugen, was sich dann im günstigsten Fall in Poesie niederschlagen wird.

THE MAKING OF A POET

Ich bin daran beteiligt, den Spuren eines Dichters zu folgen, der ich selbst bin. Daß ich auch einer Schwester begegnen werde, die ich nie kannte – und die aus zweiter Ehe unseres Vaters stammt, ist dann nicht weniger ein Ereignis wie überhaupt in meinem “heiligen Land” zu gastieren. Heilig, freilich, für Romantiker. Ob ich zu dir nach Hause, mein lieber Jean Paul komme, weiß ich nicht zu sagen. Für viele Plätze und Artefakte wird wohl in diesem Winter nicht mehr die Zeit bleiben. Da werden wir auf den Sommer warten müssen.

Freitag, 28. Januar 2011

Januar, Achtundzwanzig, Elf

01.24

Zum Beispiel hat mich interessiert, wenn Borges Vorworte zu Büchern schrieb, die es nicht gab. Ähnlich Michaux, der Reiseberichte verfasste, von Ländern, die man bereisen konnte, in dem man nicht mal aus dem Haus ging. Mit dem Guckkasten bin ich weniger spezifisch und vielleicht weniger klug als die genannten. Wir werden das jetzt auf CD packen uns zusehen, was daraus wird. Es gibt ja auch noch die längeren Guckkasten-Geschichten, wie etwa “Der Regenschirm”, den ich danach als Hörspiel aufbereite. Zumindest scheint mir das eine Befriedigung, indem ich unablässig sprechen kann. Finde jetzt keine Ruhe und arbeite unablässig an den Verbesserungen. In Kürze wird es dann wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ich irre den ganzen Tag im Schlafanzug durch das Haus, sowas sollte man eigentlich gar nicht schreiben. Oder man sollte es einer Figur aufzwingen. Das kann man ja, dazu hat man die Macht. Vor zwanzig Jahren hatte ich von Dämonen gar keine Ahnung. Jedes nicht abgeschlossene Werk ist ein nicht abgeschlossener Traum. Dagegen muss unbedingt etwas unternommen werden. 1

8.27

Kurz im Studio, die Matratze holen, die dort seit meiner Rückkehr aus der Schweiz herum=molcht, den Guckkasten besprochen, ob wir den noch schaffen vor dem Umbau, nach dem Fichtelgebirge, aber wiederum vor München, wenn ich auf Benjamins Gala bin. Schaffen wir, wir sind ja wer. Dann den “Soundtrack” komponieren, Jingle hier, Jingle da, man kennt das. Vielleicht ausweichen in das Wohnzimmer, mit Schirm geht das, muss ich halt in den Schirm sprechen, grunzen und quengeln, nicht dran vorbei. Lesen? Ich brauch drei Stunden, mit permanenter Flüssigkeit im Anschlag, vier. Mastern ist dann schlimmer, glaub mir das jemand. Es sei denn, ich bekomme den Schnarpfen, dann ist auch das schlimm. Aber den werd ich schon mal nicht bekommen, nicht?

Zum Beispiel hat mich interessiert, wenn Borges Vorworte zu Büchern schrieb, die es nicht gab. Ähnlich Michaux, der Reiseberichte verfasste, von Ländern, die man bereisen konnte, in dem man nicht mal aus dem Haus ging. Mit dem Guckkasten bin ich weniger spezifisch und vielleicht weniger klug als die genannten. Wir werden das jetzt auf CD packen uns zusehen, was daraus wird. Es gibt ja auch noch die längeren Guckkasten-Geschichten, wie etwa “Der Regenschirm”, den ich danach als Hörspiel aufbereite. Zumindest scheint mir das eine Befriedigung, indem ich unablässig sprechen kann. Finde jetzt keine Ruhe und arbeite unablässig an den Verbesserungen. In Kürze wird es dann wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ich irre den ganzen Tag im Schlafanzug durch das Haus, sowas sollte man eigentlich gar nicht schreiben. Oder man sollte es einer Figur aufzwingen. Das kann man ja, dazu hat man die Macht. Vor zwanzig Jahren hatte ich von Dämonen gar keine Ahnung. Jedes nicht abgeschlossene Werk ist ein nicht abgeschlossener Traum. Dagegen muss unbedingt etwas unternommen werden. 1

8.27

Kurz im Studio, die Matratze holen, die dort seit meiner Rückkehr aus der Schweiz herum=molcht, den Guckkasten besprochen, ob wir den noch schaffen vor dem Umbau, nach dem Fichtelgebirge, aber wiederum vor München, wenn ich auf Benjamins Gala bin. Schaffen wir, wir sind ja wer. Dann den “Soundtrack” komponieren, Jingle hier, Jingle da, man kennt das. Vielleicht ausweichen in das Wohnzimmer, mit Schirm geht das, muss ich halt in den Schirm sprechen, grunzen und quengeln, nicht dran vorbei. Lesen? Ich brauch drei Stunden, mit permanenter Flüssigkeit im Anschlag, vier. Mastern ist dann schlimmer, glaub mir das jemand. Es sei denn, ich bekomme den Schnarpfen, dann ist auch das schlimm. Aber den werd ich schon mal nicht bekommen, nicht?

Dienstag, 11. Januar 2011

Januar, Elf, Elf

Zunächst wollte ich die Tafeln unnummeriert lassen, so dass sie von selbst in eine unabsehbare Lage geraten. Manche Tafeln sind jedoch von einer enormen Länge, also nicht seitengerecht anzubringen, weshalb ich dann doch wieder auf Seitenzahlen zurückgreifen musste.

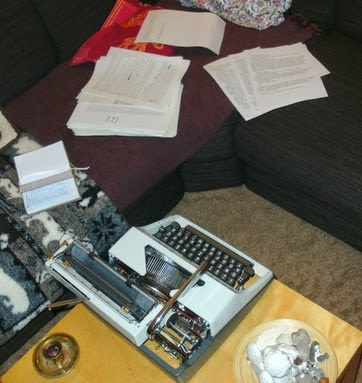

Schon lange beschäftigt mich die Publikation – daher die Frage, wie ein höchst eigenwilliges Buch seine Form bekommen kann – und welche das sein könnte. Betreibt man den Gedanken ohne Abstriche, kommt man sehr schnell auf eine Loseblattsammlung, die Seiten also faksimiliert – dem originalen Typoskript gerecht. Um diesem Text nahezukommen, muss man dem Autor nahekommen, muss die Seiten so in den Händen halten, wie sie meine Maschine verlassen. Das erwähnte ich schon einmal auf der Veranda. Das Tyopskript findet Platz in einer Hardcover-Box, die Auflage in dieser Form beträgt 99 durchnummerierte Exemplare, freilich signiert.

Schon lange beschäftigt mich die Publikation – daher die Frage, wie ein höchst eigenwilliges Buch seine Form bekommen kann – und welche das sein könnte. Betreibt man den Gedanken ohne Abstriche, kommt man sehr schnell auf eine Loseblattsammlung, die Seiten also faksimiliert – dem originalen Typoskript gerecht. Um diesem Text nahezukommen, muss man dem Autor nahekommen, muss die Seiten so in den Händen halten, wie sie meine Maschine verlassen. Das erwähnte ich schon einmal auf der Veranda. Das Tyopskript findet Platz in einer Hardcover-Box, die Auflage in dieser Form beträgt 99 durchnummerierte Exemplare, freilich signiert.

Im Februar gibt es eine Zutat, Bilder nämlich (vielleicht auch Videos) der Originalschauplätze zum Symballousa – und natürlich den Meister vor Ort.

Abonnieren

Posts (Atom)