Sie küssten und sie schlugen ihn

West Australien 1988. Nach Problemen mit einer Biker-Gang flieht der siebzehnjährige Lee Southern nach Perth, schlägt sich mit seinem Abschlepptruck eine Zeitlang durch, bis ihn die Konkurrenz auffischt, gerät in Neo-Nazi-Kreise. David Whish-Wilson, Autor einer stilvollen, exzellenten Thriller-Trilogie („Die Gruben von Perth“, Die Ratten von Perth“ und, 2021 dann auf Deutsch, „Old Scores) legt nach seinem ebenfalls hier besprochenen Ausflug ins San Francisco der Jahrhundertwende 1900 („The Coves“) erneut einen zwischen Hardboiled und Noir oszillierenden Roman vor, der es in sich hat.

Das Buch beginnt mit einem Samuel-Fuller-Moment, wie ich so etwas nenne. Gleich im ersten Satz begegnen wir dem Helden auf der Flucht, die Verfolger nicht weit, die Gefahr am Siedepunkt. Und das ist erst der Anfang. In David Whish-Wilsons „True West“ sind es keine Apachen, die dem Helden auf den Fersen sind, es sind australische Biker, die White Knights. Sie haben mehrfach Grund, sehr wütend zu sein. Lee Southern in seinem Ford F351 Utiliy-Truck hat den Benzingeruch der von ihm abgefackelten Marijuana-Plantage noch im Haar und die Augen seit fünf Stunden im Rückspiegel. Er braust durch eine Frühlingslandschaft, Büsche und Blumen am Blühen, in gleißender westaustralischer Sonne. Der 351er Cleveland-Motor seines Pritschenwagens – eines „ute“ (jut gesprochen), wie die Australier so etwas liebevoll nennen – ist so alt wie der Fahrer: siebzehn Jahre. Lee rast nach Süden, auf Perth zu, das man die „City of Light“ nennt, die Stadt des Lichts. Dieses Buch aber führt uns direkt ins Dunkel.

Lees Vater war der Präsident der Rockerbande White Knights, ihr Gründer sogar, damals in den Siebzigern; eine „bikie gang“ von Vietnam Veteranen. Ja, auch Australien hat seine noch weithin unaufgearbeitete Vietnamgeschichte, viele waren Fernaufklärer und Spezialkommandos, haben einen Rassismus ganz eigener Art nach Hause gebracht. Jetzt ist irgendetwas geschehen, das der Sohn nicht versteht. Der Vater ist verschwunden. Ermordet? Untergetaucht? Zum Verräter geworden? Im Zeugenschutz? Lee weiß es nicht. Er will nur weg. Weg aus dieser Welt, weg aus einer Jugend, die seit der Kindheit voll Gewalt war. Sein Vater war ein Survivalist, ein Prepper, er bereitete sich und den Sohn auf die Apokalypse vor, härtete ihn ab, trainierte ihn, richtete ihn ab für eine Zukunft, die nur den Stärksten gehören würde. Und der weißen Rasse.

Unter Lees Fahrersitz liegt eine Luger. Vor seinem Vater hatte sie dem Großvater gehört, der sie in Nordafrika einem deutschen Offizier abgenommen und gleich an dessen Gehirnschale ausprobiert hatte. Lee weiß es (noch) nicht, aber auch er selbst ist eine Waffe. Davon handelt das Buch. Wir werden erleben, wie sie geformt und geschärft wird, wie sie explodiert und gegen wen sie sich dann richtet.

David Whish-Wilson, der seinen Marx und Marcuse, Bakunin und die Anarchisten, Hammett und Shakespeare vor- und rückwärts kennt, seine Romane wie ein Samuraischwert härtet und immer auch der Eleganz ein Fest gibt, ließ seinen Vorgängerroman „The Coves“ um den den zwölfjährigen Halbwaisen Sam Bellamy im Gangstermilieu der Goldgräberstadt San Francisco kreisen. Jetzt ist ein Siebzehnjähriger der Held seines Noir. Ob aus Lee in späteren Jahren ein melancholischer Robert Mitchum werden kann, sei dahingestellt, in einigen Gesten und Augenaufschlägen scheint das auf. Lee ist zu Frauen hingezogen – und zu einer romantischen Tapferkeit. So sehr er es aber auch versucht, fällt ihm keine ein, die nicht mit einem Kampf oder einer Rauferei oder einem illegalen Autorennen zu tun hat. Emma heißt das Mädchen seines Herzes. Als er ihr – eine der starken Szenen des Romans – davon erzählt, wie sei Vater ihn mit auf die Hai-Jagd nahm und er, Fischköpfe am Gürtel und mit einer simplen Bolzenschuss-Harpune allein im Wasser, seinen ersten Hai erlegte, hat sie nur Mitleid für ihn übrig, keine Bewunderung. „Deine Augen sind so traurig“, sagt sie. Er versteht, dass sie ihn für das bedauert, wozu sein Vater ihn alles zwang, und es ist der erste Moment, in dem er Wut auf ihn spürt.

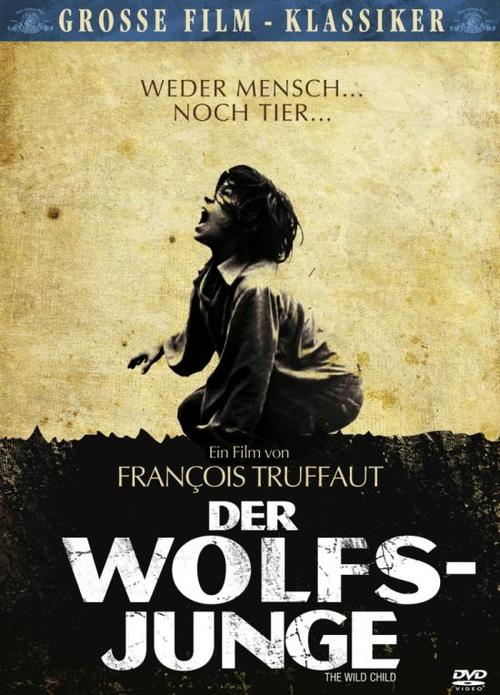

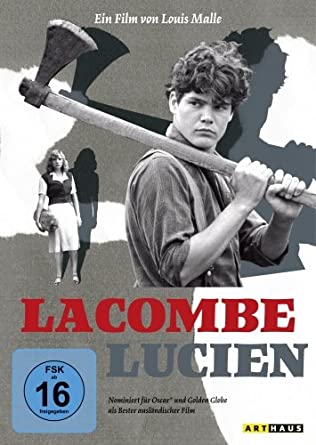

Sich aus einem solchen Gewaltverhältnis zu lösen, das ist ein langer, vielleicht gar ein lebenslanger Prozess. Lee steht damit erst am Anfang. Er ist ein Wolfsjunge – L’Enfant sauvage -, so wie jener, über den François Truffaut einen Film gemacht hat. Schon früh hat er Nietzsche gelesen und William Blake, die Turner Diaries, aber auch alles, was seine Mutter an Büchern hatte: Heinleins „Fremder in einem fremden Land“, Philip K. Dicks „Träumen Roboter von elektrischen Schafen?“, Ursula K. Le Guins „Stadt der Illusionen“.

Jetzt hat er Perth erreicht. Taucht unter. Findet einen Job bei einem Abschleppunternehmen. Wird Fahrer. Sucht zu vergessen. Arbeitet wie wild. Hat ein großes Loch in seinem Leben. Weiß kein Ziel. Er ist wie Travis Bickle in „Taxi Driver“. Ein Mann, der auf eine Mission wartet. Auf einen Sinn.

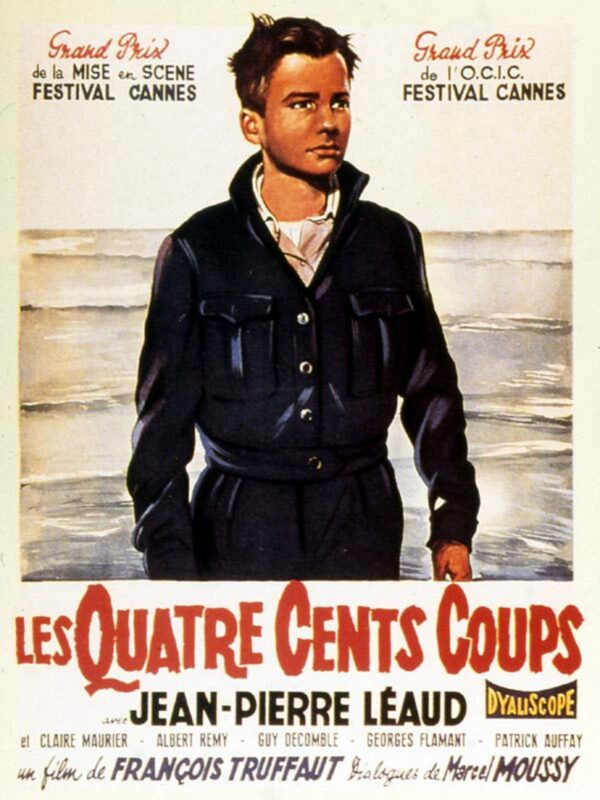

Andere erkennen das. Sie rekrutieren ihn. Füttern ihn mit dem, was er braucht – nämlich mit der Hoffnung zum Beispiel, das Schicksal des verschwundenen Vaters doch klären, dessen Ruf wieder herstellen zu können, kein Verräter zu sein, kein „Dog“. Sie wollen an all die in der Wüste angelegten Waffenverstecke seines Vater, auch deshalb lebt er noch. Und um es noch einmal mit einem anderen Truffaut-Film zu sagen: Sie küssten und sie schlugen ihn – 400 Schläge, Les Quatre Cents Coups, das erleidet auch er. Versüßt wird ihm das durch allerlei Rauschgift, immer wieder wird er unter Drogen gesetzt, ist ein Grüner Heinrich, der oft nur halbwach durch die Hölle geht und eine seltsam stoische Ruhe entwickelt.

„Du bist wie ein Falke, dem man vor der Jagd die Augen verhüllt“, sagt der alte Mann, zu dem man Lee bringt, einen Sack über dem Kopf. „Du bist immer noch ein Junge“, sagt er, „aber ich kann in dir schon den stolzen weißen Mann sehen, der du werden wirst. Einen wie dich brauchen wir. Wir sind unter Beobachtung, wir werden überwacht, einen wie dich hat niemand auf dem Schirm.“ Eine Pistole im Genick, wird Lee vor die Wahl gestellt, mitzumachen und vielleicht dem Vater wieder zu begegnen oder eben jetzt dem Tod in diesem Keller. Es ist der Moment, von dem Lee wieder und wieder bei Nietzsche gelesen hat: Der einzig freie Mann ist der, der nichts mehr zu verlieren hat.

Lee macht mit. Er ist jetzt unter Rechtsradikalen, die Jagd auf Asiaten machen, deren Geschäfte abfackeln, dabei auf etwas Größeres warten. Er wird auf seinen ersten Bankraub geschickt. Los, rein in die Bank, du hast zwei Minuten, „have fun, kid“, sagt sein Mentor. Gut, dass er den Zettel mit der Forderung dabeihat, seine Stimme hätte nicht fest genug geklungen. Die junge Frau hinter der Kassenscheibe schiebt ihm das Geld zu, ein wenig zu schnell. Ist sie eingeweiht? – Ist sie, stellt sich später heraus. Bald ist Lee bei Bankraub Nummer vier, und das Adrenalin (von dem auch Nico Walker in „Cherry“ berichtet, ein Crimemag-Interview mit ihm hier) wird zur Droge. Die Welt, die ihn jetzt umgibt, ist die eines Stammes, alles andere ist Feindland, Außenwelt. Der Roman zeichnet das sehr anschaulich. „An der Spitze des Speers ist nur für die wahren Anhänger Platz“, sagt der Alte einmal zu Lee.

David Whish-Wilson ist ein eminent politischer Autor, sein Stadtporträt „Perth“ gehört für mich zu den ganz großen Monografien, hat einen Ehrenplatz in meinem Regal. In „True West“ seziert er ein mehr als unterbelichtetes, ungemütliches Thema, nämlich den Aufstieg rechtsradikaler und fremdenfeindlicher Bewegungen in Westaustralien. Seine Erzählung tut das von innen heraus, geht ins Herz der Dogmas und Rituale. Damit wird sie universell.

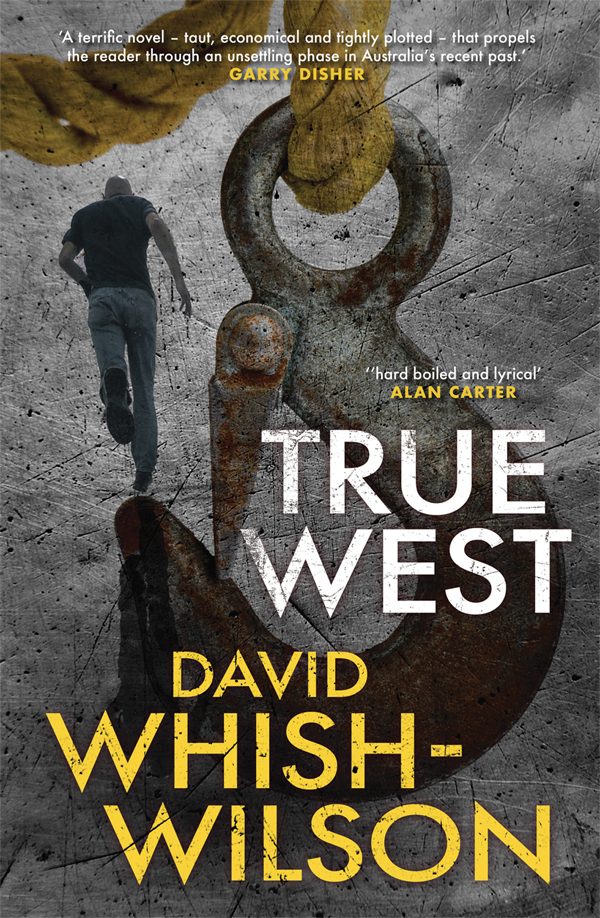

Dies ist kein Buch, das man achselzuckend mit einem „Na ja, Neo-Nazis in Perth, wen interessiert das schon?“ abtun könnte. Was David Whish-Wilson hier leistet, ist von mehr als regionalem Interesse. Autoren wie Garry Disher und Alan Carter erkennen das neidlos an. „A terrific novel – taut, economical and tightly plotted – that propels the reader through an unsettling phase in Australia’s recent past“, konstatiert etwa Garry Disher. Und Alan Carter meint: „True West nails the zeitgeist with its neo-Nazis, dog-whistling pollies, and the emergence of a battered and bruised kick-ass new hero for the times.“

Der Roman hat jede Menge Lokalkolorit, spielt in Freemantle und dem CBD von Perth, in Vororten wie Nollamara, Subiaco und Mount Lawley und dann auch im Haus des Gouverneurs. Die Memoiren des Neo-Naziführers Jack van Tongeren und die Geschichte des Australian Patriotic Movement flossen ebenso ein wie allerlei handfeste Recherche im Milieu. Und dann, mitten im Buch, geschah das Massaker von Christchurch. 51 Tote, 50 Verletzte. Der Attentäter war ein australischer Rechtsradikaler, der erst 2017 nach Neuseeland gezogen war. So viel zu „True West“ als Fiktion.

„Es ist eine traurig zu beobachten, wie sich im letzten Jahrzehnt immer mehr fremdenfeindliche Haltung entwickelt und in manchen Ländern sogar in die offizielle Politik gewebt hat. Ich wollte den Rechtsextremismus in einer Phase ergründen, in der er sich noch nicht maskiert hat.“ Spätestens hier muss erwähnt werden, dass David Whish-Wilson, der Anfang 20 für zehn Jahre ins Ausland ging und neben Afrika auch in Berlin gelebt hat, seinen ersten Roman „The Summons“ in der Weimarer Zeit ansiedelte. Es war ein erster Versuch, das Krebsgeschwür des Faschismus zu verstehen und anschaulich zu machen.

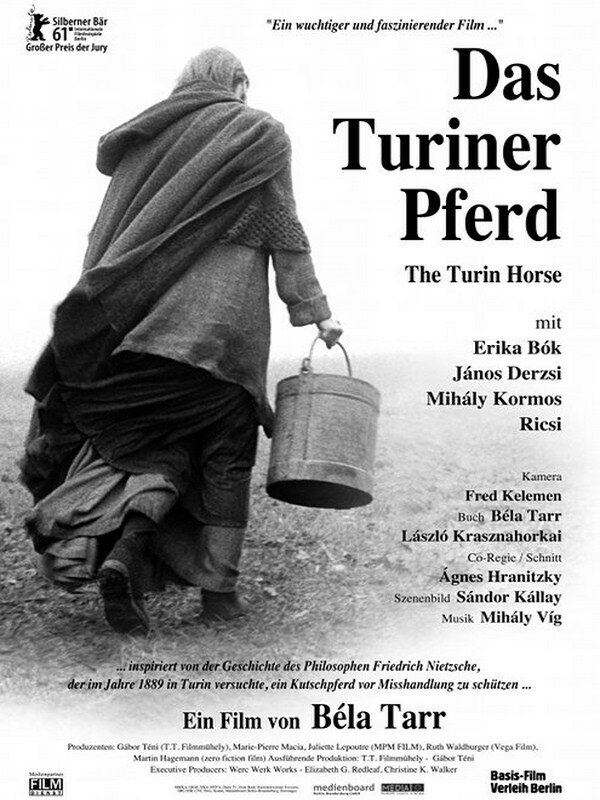

„True West“ ist ein große moralische Erzählung, funktioniert auch als Thriller mit viel action, ist eine romantische Coming-of-Age-Geschichte mit einem Helden, der seit der Kindheit wieder und wieder in seiner eselsohrigen Ausgabe von „Also sprach Zarathustra“ liest, auch wenn er das Buch kaum versteht. Er kann sich mit Nietzsche vor allem wegen jenes Vorfalls identifizieren, der jenem zusammenbrechen ließ und den Verstand kostete. Nach all den Jahren des hoffnungsvollen Schreibens über ein neues menschliches Bewusstsein war es der Anblick eines Mannes, der auf der Straße auf sein Pferd einschlug, an dem der große Philosoph zerbrach. Der ungarische Filmregisseur Bela Tarr hat darüber 2011 den 146-Minuten-Film „Das Turiner Pferd“ gemacht. David Whish-Wilson nun einen Roman. Gewidmet ist er Andrew Nette, der ebenfalls in dieser CrimeMag-Ausgabe vertreten ist.

Alf Mayer

- David Whish-Wilson: True West. Freemantle Press, Freemantle 2019. 258 Seiten.

Den Autor und seine Stadt porträtiert habe ich für CrimeMag im August 2017: „Dieser Stadt fehlt die Demut.“ Verlagsseite des Autors bei Suhrkamp. Seine Texte bei CulturMag. Zu Covid-19 hier.

Reading ahead mit CrimeMag:

(19) Andrew Nette and Iain McIntyre (ed): Sticking it to The Man: Revolution and Counterculture in Pulp and Popular Fiction, 1950 to 1980

(18) David Whish-Wilson: The Coves

(17) Rachel Kushner: The Mars Room

(16) Stephen Greenblatt: Tyrant

(15) John Harvey: Body & Soul

(14) Iain McIntyre and Andrew Nette: Girl Gangs, Biker Boys and Real Cool Cats: Pulp Fiction and Youth Culture, 1950-1980

(13) The Illustrated Ross Macdonald Archives

(12) Peter Blauner: Proving Ground

(11) Mike Ripley: Kiss Kiss Bang Bang

(10) Stephen Hunter: G-Man

(9) James Ellroys Fotoband: LAPD ’53

(8) Richard Price: The Whites

(7) Dominique Manotti: Noir

(6) Chuck Logan: Falling Angel

(5) Tod Goldberg: Gangsterland

(4) Gerald Seymour – ein Porträt

(3) Donald E. Westlake: The Getaway-Car

(2) Garry Disher: Bitter Wash Road

(1) Lee Child: Personal

Sowie:

Liebe und Terror im Goldenen Zeitalter der Flugzeugentführungen – Brendan I. Koerner: The Skies belong to Us (2013)

Kem Nunn: Chance (2013)

R. J. Ellory: A Quiet Belief in Angels (2012)

Lee Child: Jack Reacher’s Rules (2012)

Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)