Wild Wild West

Eine Besprechung von Alf Mayer

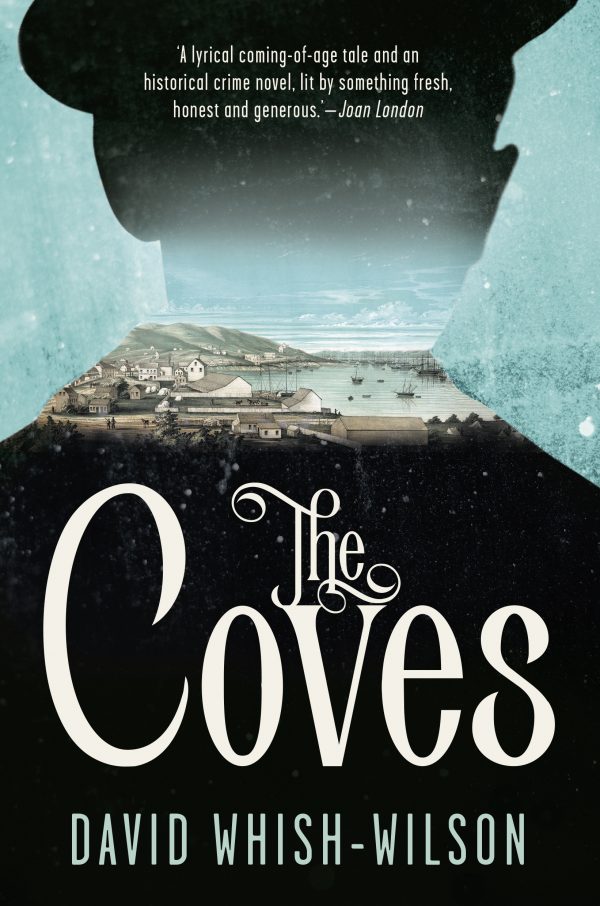

Es ist eine Weile her, dass ich diesen überschäumend wilden, von golden-feinem Licht beleuchteten australischen Kriminalroman gelesen habe, er will mir nicht aus dem Kopf. Sprachlich wäre er für jede Übersetzung eine Herausforderung, hier geht die Luzy ab, es wimmelt von Straßen- und Seemanns-Slang, Australisch, Schottisch, Irisch, Amerikanisch und andere Sprachgewürze wild gemixt: „Away to shite, yer feckin blowhard.“

Der Roman spielt in einer untergangenen Zeit und Welt. Passend, dass die Gegend, in der „The Coves“ angesiedelt ist, heute aus dem Stadtbild von San Francisco verschwunden ist. Dort, wo heute die große Geldpyramide thront, im Viertel zwischen Montgomery und Stockton Street am Fuß des Telegraph Hill, befand sich einst Sydney Valley oder Sidney Town, das Hauptquartier einer rapide angewachsenen australischen Kolonie. Ihre Bewohner nannte man die Sydney Coves oder Sydney Ducks. Sie waren äußerst raue Gesellen, die Wildesten der Wilden im Wilden Westen Amerikas. Ein wirklich netter Blurb von Paul Daley meint: „The Coves is what happens when Australian criminals take over Deadwood.“

Man muss sich dazu kurz in Erinnerung rufen, dass Australien von/mit Sträflingen besiedelt wurde und die ersten festen Gebäude dort Polizeiwachen und Gefängnisse waren. Wer down under aus dem System fiel, kam völlig an den Rand der Welt, nach Van Diemens Land im Nordwesten Tasmaniens – ich war dort einmal, auf dem als härteste aller harten Strafkolonie geltenden Sarah Island, wirklich am Ende der Welt. Au weia.

Auch das Kriminelle ist politisch

Die Sydney Coves waren Kriminelle der untersten Rangordnung, und sie bildeten die ersten Straßengang der kalifornischen Geschichte. Herbert Ashbury widmete ihnen Platz in seinem Gangland-Standardwerk „Küste der Barbaren“ (The Barbary Coast. An Informal History of the San Francisco Underworld, 1933). Sie kamen als unwillkommene „boat people“, angelockt vom Goldrausch. Arbeitsmigranten. Wohlstandsflüchtlinge. Würde man heute sagen. Aber sie waren auch die Sendboten neuer Gesellschaftsformen: egalitär, autonom, autoritätsfeindlich, sozialreformerisch – die Ideale späterer australischer Identität wurden hier gesät und erprobt. Für den West-Australier David Whish-Wilson, politisch hellwacher Autor exzellenter Kriminalromane – ich kann seine „Ratten“ und „Gruben von Perth“ nur empfehlen, Biblio siehe unten -, war das eine Hauptmotivation, sich mit dem Stoff zu beschäftigen.

Zwischen April 1849 und May 1850 spülte der Goldrausch an die 11.000 Australier an die Strände von San Francisco, wo sie sich gegen rund 25.000 einheimische, nationalistisch gesinnte Migranten zu behaupten hatten. Die Diggers aus Australien zeigten die Zähne. Am Ende stand der Versuch einer ethnischen Säuberung, standen Lynchjustiz und Aufruhr. Es passt, dass die einzige filmische Repräsentation dieser Gegend sich 1971 in einer Szene aus Don Siegels Vigilanten-Thriller „Dirty Harry“ findet.

Ein Teil der feindseligen Einstellung den Sydney Coves gegenüber war gewiss den Feuern geschuldet, die gleich sechs Mal zwischen 1849 und 1852 die Stadt in Schutt und Asche legten, immer aber die australische Shanty Town verschonten. Von 70 nach einer Feuersbrunst verhafteten Plünderern stellten sich 48 als Sydney Coves heraus. Auch so zementiert man einen Ruf.

Von 459 auf 25.000

1847, so sagen es die Stadtannalen, legten ganze sechs Handelsschiffe in der Bay von San Francisco an. Die Bevölkerung bestand aus 459 Seelen. Im Januar 1847 kam die erste Druckerpresse an, am 7. Januar 1847 erschien die erste Ausgabe der Wochenzeitung „The California Star“. Am 24. Januar entdeckte James Marshall an der South Fork des American River bei Sutters Mühle das erste Gold. Der große Rausch begann. Eineinhalb Jahre später kamen wöchentlich tausend Migranten auf dem Seeweg an, hauptsächlich aus Südamerika, von den Pazifikinseln und aus Australien. 40.000 Neuankömmlinge wurden 1849 gezählt, die meisten zogen nach Norden in die Goldfelder. San Francisco schwoll auf 25.000 Einwohner, Frauen in der absoluten Minderheit. Feste Häuser gab es kaum, nur (gut brennbare) Hütten und Zelte. Verbrechen und Anarchie.

In diese wilde Welt wirft Autor David Whish-Wilson seine Hauptperson, den zwölfjährigen Halbwaisen Sam Bellamy. Hier der erste Absatz:

„The bones of the whaler groaned as they rode a swell so humpbacked that the bunkhouse angled for long seconds while they waited for Sam Belamy to continue. All eyes on him – heart a-gallop, face hot. Twelve years old and putting himself forward.“

Sam kommt im August 1849 als Ausreißer per Schiff in San Francisco an, will seine Mutter suchen, die aller Wahrscheinlichkeit nach als Hure arbeitet. Das Schiff ist eine Überlebens-Schule voller harter Gesellen: „… Ruffler, Peeler, Abram, Hooker, Swaddler, Irish-toyl, Swig-man, Whip-Jack, Kark-man, Bawdy-basket, Clapperdogeons or Curtails …“

Noch bevor er einen Fuß an Land setzt, hat er schlimme Dinge gesehen und erlebt, ist Teil einer Brüderschaft geworden, deren Siegelwachs vergossenes Blut ist:

„I am the roguish strowler.

The principal Maunder.

I mourn not my mother

who died a rope-dancing

for your honour.

My brother morts,

repeat after me.

I do swear

to be a True Brother …“

Am Ende von Kapitel vier kommt er in Amerika an, sie werden so begrüßt: „Welcome to Sydney-town, California. This place will dirty your mind and sully your virtue. She’ll teach you things you wished you didn’t know…“

„Einen Jungen wie mich“

Es ist eine Stadt ohne Ordnungskräfte oder Polizei. Eine Stadt ohne Herren. Eine Stadt, die man sich nehmen kann. „Australian Desperadoes. The Incredible Story of How Australian Gangsters Terrorized California“ heißt das zufällig zur beinahe gleichen Zeit erschienene Sachbuch von Terry Smyth über diese Periode.

Sam, der in der Swan River Colony (wie Perth einmal hieß) bei den Whadjuk Noongar aufwuchs,will dazugehören, will ein Cove sein. David Wish-Wilsons wild-schöner Roman ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, allerdings nicht für Zartbesaitete. Das Buch begann, als sein achtjähriger Sohn Luka Fergus zu ihm kann und fragte, ob er nicht eine Geschichte über ihn schreiben könne. Als sein Vater ihm sagte, das könne er nicht, konterte Luka: „Dann kannst du aber etwas über einen Jungen schreiben, der so ist wie ich.“

Sam findet seine Mutter, in all dem Durcheinander eines Lynchmobs, wo ein Bürgermeister namens Bannon stets eine Galgenschlinge mit sich führt und die Siedlung der Coves niederbrennen will. Sie hat eine gute Partie gemacht, Mutter und Sohn verabreden sich zu einem Raub, der ihnen eine neue Zukunft ermöglichen soll, sich aber wie in einem Roman von Elmore Leonard in etwas völlig anderes verwandelt – ach, überhaupt die Dialoge bei Wish-Wilson! Dieser Autor kann schreiben. Wirklich schreiben.

„One day soon they will find gold in Australia. I’m sure of it“, klingt das Abenteuer aus.

Welch ein Ritt. Bravo.

Alf Mayer

PS. Sam Bellamy, der jugendliche Held von „The Coves“, wuchs am Swan River auf, in jener Kolonie, deren Besiedlungsfieber Karl Marx als Exempel dafür dient, was geschieht, wenn der Kapitalismus seine Kohorten nicht unter Kontrolle hat. David Whish-Wilson hat – sehr unüblich für einen Autor von Kriminalromanen – die Stadt Perth und ihre Geschichte in einem luziden Porträt seziert („Perth„, NewSouth Publishing 2014). Natürlich rekurriert er dort auf die Stelle aus dem „Kapital“, so weiß ich überhaupt davon: Karl Marx – Friedrich Engels – Werke, Band 23, Das Kapital, Bd. I, Siebenter Abschnitt, Fünfundzwanzigstes Kapitel: Die moderne Kolonisationstheorie.

David Whish-Wilson: The Coves. Freemantle Press, Freemantle 2018. 222 Seiten.

Den Autor und seine Stadt porträtiert habe ich für CrimeMag im August 2017: „Dieser Stadt fehlt die Demut.“

Verlagsseite des Autors bei Suhrkamp. Seine Romane dort:

Die Ratten von Perth (Line of Sight, 2010). Thriller. Aus dem australischen Englisch von Sven Koch. Herausgegeben von Thomas Wörtche. Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2017. 298 Seiten, 9,95 Euro.

Die Gruben von Perth (Zero at the Bone, 2013).Thriller. Aus dem australischen Englisch von Sven Koch. Herausgegeben von Thomas Wörtche. Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2018. 320 Seiten, 9,95 Euro.

Essay von David Whish-Wilson bei CrimeMag: Salt Boy.

Ein Interview mit DWW hier. Seine Internetseite hier.

Zu Perth siehe auch: Finstere Machenschaften in El Dorado, Essay von Allan Carter in CrimeMag.

David Whish-Wilsons Bücher:

The Summons (2006)

Line of Sight (2010; dtsch. als Die Ratten von Perth, 2017)

Zero at the Bone (2013, dtsch. als Die Gruben von Perth, 2018)

Perth (2013)

Old Scores (2017)

The Coves (2018)

Und bald: True West (Nov. 2019)

Offenlegung: Thomas Wörtche, der David Whish-Wilson für Suhrkamp nach Deutschland brachte, macht mit Anne Kuhlmeyer und mir gemeinsam dieses Magazin. Das hindert aber weder meine Reise- noch Lesefreiheit.

Reading ahead mit CrimeMag:

(17) Rachel Kushner: The Mars Room

(16) Stephen Greenblatt: Tyrant

(15) John Harvey: Body & Soul

(14) Iain McIntyre and Andrew Nette: Girl Gangs, Biker Boys and Real Cool Cats: Pulp Fiction and Youth Culture, 1950-1980

(13) The Illustrated Ross Macdonald Archives

(12) Peter Blauner: Proving Ground(11) Mike Ripley: Kiss Kiss Bang Bang

(10) Stephen Hunter: G-Man

(9) James Ellroys Fotoband: LAPD ’53(8) Richard Price: The Whites

(7) Dominique Manotti: Noir

(6) Chuck Logan: Falling Angel

(5) Tod Goldberg: Gangsterland

(4) Gerald Seymour – ein Porträt

(3) Donald E. Westlake: The Getaway-Car

(2) Garry Disher: Bitter Wash Road

(1) Lee Child: Personal

Sowie:

Liebe und Terror im Goldenen Zeitalter der Flugzeugentführungen – Brendan I. Koerner: The Skies belong to Us (2013)

Kem Nunn: Chance (2013)

R. J. Ellory: A Quiet Belief in Angels (2012)

Lee Child: Jack Reacher’s Rules (2012)

Charles Bowden: Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)